Le portrait photographique de studio est une pratique très répandue dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. Il permet à chacun, comme dans d’autres pays et cultures, de conserver la mémoire des événements de la vie, mais aussi de se révéler autre et de transformer le réel. Tout en gardant à l’esprit les différences culturelles dans cette partie du continent, on peut noter une similitude entre de nombreux doubles portraits exposés dans les vitrines des studios photo ainsi que dans les albums de famille. De Mopti à Bobo Dioulasso et de Porto Novo à Kpalimé1, les portraits de deux personnes semblables ou parfaitement identiques traduisent un goût partagé du double formel supposant une profondeur sémantique et relèvent, plus que d’une mode, d’un phénomène artistique ancien et largement répandu. Ces figures du double, fondues dans l’ensemble des portraits photographiques, ont intéressé l’anthropologie et l’histoire2 qui les ont perçues comme des témoins de la famille, de la société et de l’histoire, des signatures de la modernité et des indices culturels. Certes elles le sont, mais comme artefacts conçus intentionnellement ce sont moins des indices que des icônes. En tant que telles, elles relèvent ainsi d’une création formelle, s’inscrivent dans une histoire des arts entre Afrique et Europe et suggèrent un contenu dans lequel une définition particulière de soi est liée à un imaginaire de la gémellité commun à plusieurs cultures. C’est pourquoi les doubles portraits seront approchés3 du point de vue de leur schème de représentation, de leur filiation artistique et de leur signification, apparaissant alors comme une production esthétique spécifique de cette partie de l’Afrique.

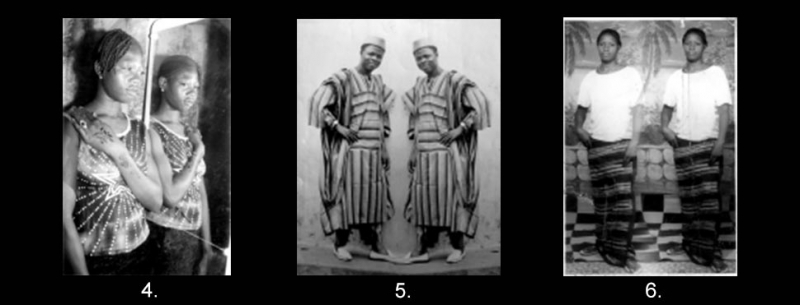

L’examen d’un corpus de trois cents doubles portraits, réalisés des années 1960 à nos jours par quatre-vingts photographes, ainsi que les entretiens avec ces derniers et avec autant de clients des studios situés dans les quatre pays cités, autorisent l’établissement de deux motifs formels : les portraits doubles et les portraits doublés. Dans le premier motif, photographes et photographiés conçoivent ensemble l’image de deux personnes distinctes, mais de même sexe, dont la ressemblance provient du port de vêtements et d’accessoires similaires, ainsi que des attitudes ou poses le plus souvent identiques et symétriques (nº 1, 2). Dans le second motif, l’image d’une seule personne est produite deux fois par le photographe sur la même photographie : soit à la prise de vue dans deux poses différentes (grâce à la surimpression du film négatif) ou par reflet dans un miroir (nº 3, 4), soit au développement par duplication en symétrie ou en juxtaposition (nº 5, 6). Les circonstances des portraits, très proches pour les deux motifs parce qu’elles motivent la venue au studio et que l’image produite en rappelle le souvenir, semblent secondaires au regard de la transposition opérée par les portraits du réel sensible vers une réalité distincte. En effet, pour ponctuer les cérémonies familiales, célébrer une réussite, fêter des retrouvailles entre deux ami(e)s, une image simple pourrait suffire. La personne y apparaîtrait dans sa singularité sans le trucage d’une composition dédoublante, soit accompagnée d’un proche dans des poses différenciées. Les doubles portraits sont des commandes complexes : il s’agit non pas de « prendre » des photographies4, mais de les « faire » selon des conventions formelles, esthétiques et symboliques. Ce sont des fictions visant une image idéale pas nécessairement ressemblante, au sens d’une mimesis du réel empirique dont le procédé photographique est habituellement garant, mais ressemblant à l’image mentale que les individus ont d’eux-mêmes, à l’image de leur réalité. La photographie – plus poétique (la poieis comme transfiguration du réel) que mimétique, comme la sculpture africaine dite « traditionnelle » – est ainsi pensée en tant qu’art de la représentation. Et l’art du double photographique est alors celui des images iconiques. Au point où une personne seule, consciente de son dédoublement à venir, ou bien deux personnes dans des habits semblables et prédisposées à exister en double, se transforment en images d’elles-mêmes et en figures du double devant l’objectif. L’art du double est encore celui des poses parallèles et des constructions symétriques, autant de compositions notées dans les deux motifs des portraits doubles et des portraits doublés, répandus de manière stéréotypée chez tous les photographes des différentes cultures approchées. Cette constatation permet de réunir les motifs dans le seul schème du double esthétique dont les formes archétypales puisent autant aux sources de la sculpture africaine qu’à celles des modèles issus de la photographie européenne.

1. Deux sœurs peules ; 2. Les bons amis ; 3. Sans titre.

1. Mopti, 1978, négatif, 6x6, noir et blanc scanné, coll. Shitou ; 2., Lomé, 2002, tirage couleur, 10x15 cm, coll. privée ; 3., Bobo Dioulassou, 1977, double exposition argentique, 18x24 cm, coll. privée.

1. El Hadj Tidani Shitou ; 2. Cadéri Labara Koda ; 3. Ibrahim Sanlé Sory.

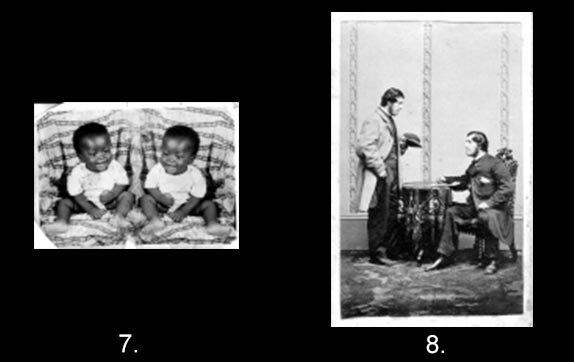

De nombreux photographes déclinent, consciemment ou non, l’héritage formel et conceptuel de la statuaire où abondent les formes doubles et les représentations de jumeaux. Les portraits doubles leur empruntent des compositions hiératiques, statiques et symétriques, ainsi qu’une esthétique symbolique de l’équilibre et de l’équité. En ce qui concerne les portraits doublés, leur origine est due en partie aux photographes yoruba (Nigeria) qui, dès les années 1970 et probablement avant5, ont substitué, dans le cadre d’un culte, des portraits photographiques doublés aux ere ibeji, ces statuettes vouées aux jumeaux décédés. L’image du jumeau survivant, dupliquée à l’identique (n° 7), assure la présence du mort sur l’autel familial. Les photographes yoruba ont ensuite transformé un usage cultuel en usage profane et l’ont diffusé auprès des photographes de studio d’Afrique de l’Ouest. Ces derniers ont aussi été mis en contact avec les doubles portraits par la photographie européenne. Dans les années qui ont suivi l’invention de la photographie et jusqu’à nos jours, les modèles sont parvenus en Afrique par le biais des photographes européens, des missionnaires, des cartes postales coloniales et enfin par des manuels d’apprentissage de la photographie. Dès 1860, Hippolyte Bayard (1801-1887), puis beaucoup d’autres photographes de studio6 déclinent les doubles expositions – faisant apparaître un double de soi, un jumeau (n° 8) – comme autant de trucages dont la conception doit être resituée dans son contexte. En effet, au XIXe siècle, les littératures de France, d’Allemagne et de Grande-Bretagne sont traversées par la question du double7. Elles traduisent les préoccupations artistiques et scientifiques du temps où l’individu découvre les différentes formes de sa dualité. C’est à cette conception de soi, à cette identité, que les photographes donnent une image, une forme visible, comme ils le font également en multipliant les portraits d’une personne dans un miroir, de deux personnes semblables et de jumeaux. Et les deux types de doubles portraits, posant autant les questions esthétiques et plastiques de la représentation et de la ressemblance que celles de la définition de l’être, ne cesseront plus jamais d’intéresser les photographes et les plasticiens, européens ou africains8.

4. Sans titre ; 5. Autoportrait en ibeji ; 6. Sans titre.

4. Tombouctou, 2002, tirage couleur, 10x15 cm, coll. privée ; 5. Porto Novo, 1974, reproduction numérique d’une double exposition argentique, 38,5x49 cm, coll. privée ; 6. Bobo Dioulasso, 1977, photomontage argentique, 9x14 cm, coll. privée.

4. Abderamane Tiekoura, dit « Vieux » ; 5. M. Mehomey ; 6. Ibrahim Sanlé Sory.

En déclinant les schèmes de la sculpture endogène et en accueillant les modèles exogènes, les photographes et leurs clients ont effectué une synthèse des sources. Loin de leur avoir été imposés, les modèles ont été adoptés, transformés, adaptés à leurs propres besoins de représentation. Et si les doubles portraits connaissent un tel succès depuis les années 1960, époque à partir de laquelle les Africains de l’Ouest se sont réapproprié leur image, c’est évidemment parce que leur forme convient au fond qu’ils souhaitent exprimer. C’est encore parce que les moyens plastiques propres à la photographie sont aptes à rendre accessible dans le visible une dimension invisible des êtres dont la réalité se situe au-delà du réel immédiat. En effet, selon diverses conceptions des cultures locales, la personne est pensée comme duelle et son double a souvent un caractère gémellaire9. Elle peut être définie par sa relation gémellaire à un autre : deux enfants nés simultanément de coépouses, deux individus issus de deux villages ou de deux populations entretenant un rapport de gémellité, volonté de reconnaître un jumeau dans un(e) ami(e), etc. La personne peut encore être susceptible de posséder un jumeau dès la naissance : son propre placenta ou un esprit du monde invisible. La gémellité est souvent le signe d’une perfection et d’une ambivalence offerte par les origines, où dieux et mythes gémellaires des religions anciennes prolifèrent, et dont les nombreuses naissances de jumeaux – l’Afrique de l’Ouest en détient le taux le plus élevé au monde (Pison, 1989) – sont un écho dans le quotidien visible et profane. Enfin, bien que la gémellité ait pu receler des aspects maléfiques (c’est encore le cas dans quelques cultures d’Afrique) et signifier un danger pour la famille et la communauté en raison de sa dimension extraordinaire, de son signe d’excès de fertilité propre à l’animalité, des risques d’instabilité et de maladie que font courir les enfants jumeaux contrariés, etc., elle a pris une tournure heureuse dans les sociétés d’aujourd’hui. La gémellité, sous la protection de laquelle se placent de nombreux événements de la vie privée ou collective, est à présent un porte-bonheur. La plupart des individus ont choisi de retenir les images des jumeaux qui leur sont les plus propices. Ils ont ainsi produit un imaginaire fécond dont est issue une iconographie contemporaine. Grâce à cette iconographie comprise de tous, le portrait restitue au-delà du corps visible une invisible gémellité, au-delà de la présence physique une dimension métaphysique de l’être et au-delà du réel tangible une réalité plus vaste et conforme aux conceptions locales.

On peut enfin penser les doubles portraits – souvent appelés « fotos de jumeaux » dans les différentes langues – comme des représentations idéales d’équilibre, d’équité et surtout de complétude, comme les formes adéquates d’une identité gémellaire. Dans les portraits doublés, la figure dupliquée fait apparaître le jumeau latent et dans les portraits doubles, la gémellité est révélée par un mimétisme. Il est d’autant plus flagrant qu'il se produit entre deux personnes de même sexe, dans des vêtements identiques signifiant autant des événements de la vie que la spécificité du lien exposé grâce à l’autorité d’une image de jumeaux. Pour des raisons de pudeur, de différenciation des sexes et surtout d’efficacité de l’image, plus rares sont les portraits doubles de personnes de sexes différents. Vrais ou faux jumeaux, peu importe aux yeux de tous, car les doubles portraits fixent et propagent en Afrique de l’Ouest un imaginaire collectif de la gémellité dont ils sont les fruits, et désormais les germes.

7. Foto wooin ou Foto ibeji ; 8. Sans titre.

7. Bobo Dioulasso, 1980, photomontage argentique, 9x14 cm, coll. privée ; Madison Wisc., circa 1890, double exposition épreuve sur papier albuminé, 6x10 cm, coll. privée.

7. Ibrahim Sanlé Sory ; 8. E. R. Curtiss.