Apparu officiellement dans le DSM-III en 1980, le terme de jeu pathologique fait partie depuis 1987 des « Troubles du contrôle des impulsions… non classés ailleurs », entre la pyromanie et la trichotillomanie. Ses caractéristiques : une impossibilité chronique et progressive de résister aux impulsions à jouer et un comportement de jeu qui compromet, bouleverse ou désorganise les objectifs personnels, familiaux ou professionnels. Mais il faut attendre 1995, avec le DSM-IV, pour que sa description reprenne assez largement les critères de définition proposés pour la dépendance aux substances psychoactives : une préoccupation pour les jeux de hasard et d’argent ; les notions d’excès quantitatif et d’escalade ; l’équivalent d’un syndrome de sevrage lors de l’arrêt d’activité ; l’aspect auto-thérapeutique de ce comportement ; et surtout, que le sujet devient prisonnier d’une conduite malgré un désir conscient d’y mettre fin. Nous serions dans le champ particulier des toxicomanies sans toxique, que décrivait déjà O. Fenichel en 1945 dans La théorie psychanalytique des névroses.

Penser le jeu pathologique à partir du modèle des addictions, et uniquement à partir de celui-ci, ne va pas sans soulever des problèmes d’ordre théorique et méthodologique. C’est le constat que fait B. Brusset (2004, p. 407) :

« La problématique “multi-axiale et transdisciplinaire” des addictions est devenue un lieu de débats au cœur de la psychopathologie contemporaine avec des enjeux institutionnels importants […] Mais on ne peut nier les différences entre les addictions, surtout si l’on y inclut, ce qui est très discutable, l’addiction au jeu, à l’autre, au sexe, aux achats inconsidérés, la kleptomanie, au travail, etc. La similitude sémiologique par quelque aspect descriptif n’est pas suffisante, mais l’éparpillement en fonction des présupposés théoriques et pratiques traditionnels ne l’est pas non plus. »

C’est un fait, il existe un certain nombre de conjonctures cliniques dans lesquelles le modèle des addictions paraît être partiellement insuffisant. Concevoir l’entité jeu pathologique comme une addiction interroge et questionne les limites de ce modèle princeps. Car même si elle emprunte certaines de ses caractéristiques, cela ne peut suffire à l’envisager indubitablement de la sorte. C’est l’intelligibilité même de ce qui est en jeu, dans et à travers cette conduite répétitivement agie par le sujet – par ailleurs joueur – qui risque de nous échapper.

L’une des idées de cet article est de proposer un modèle psychopathologique alternatif et complémentaire à celui des addictions. Un modèle qui chercherait à rendre compte du « message » méconnu que l’addiction – dans sa dimension comportementale – tente d’auto-représenter, et de l’expérience traumatique en mal d’inscription qu’elle recèle. Ce modèle paradigmatique serait celui du jeu (au sens du playing winnicottien), un modèle qui impliquerait les avatars de et dans l’aire des phénomènes transitionnels. Il se tramerait derrière chaque type particulier d’addiction, et sa « mise en corps » manifeste, un jeu « potentiel » en souffrance d’expression (Roussillon, 2004). Chacun de ces comportements répétitivement agis mettrait en scène un jeu qui n’a pas pu trouver sa forme de jeu, un jeu qui continue de se présenter en une formation psychique comportementale fixe, fixée, plutôt que de délivrer sa valeur représentative. Chaque addiction serait, quelque part, un jeu « solitaire » où le sujet échoue à se « donner » – sous forme symbolique – une partie de son expérience, échoue à la réfléchir dans un jeu qui n’en est plus un. Derrière chaque type particulier d’addiction se cacherait « un jeu de bébé qui aurait dégénéré », suivant la jolie expression de C. Durozard, une collègue.

Prenant en compte ce postulat, on peut se demander quel jeu ne peut exprimer son « potentiel » dans le rituel de la bouteille chez l’alcoolique, différent de celui qu’on retrouve dans le rituel de gavage puis de vomissement de la boulimique, dans le rituel de la seringue de l’héroïnomane, dans le « sniff » du cocaïnomane, etc. ? Toute addiction étant aussi une « addiction comportementale », ce nouveau modèle se propose de mettre en lumière leurs enjeux de mise en scène potentielle face à ce qui ne peut se symboliser, et le jeu « potentiel » singulier qui tente de se mettre désespérément en forme.

Qu’en est-il du jeu pathologique ? Quel jeu « potentiel » renferme ce jeu-non-jeu – pour reprendre une terminologie propre à Racamier ?

Le « jeu de hasard »

La clinique du jeu pathologique vient questionner un moment psychique singulier avec ses enjeux propres, un « jeu » particulier, au même titre que le « jeu de coucou », le « jeu de la spatule » inventé par Winnicott, le « jeu de la bobine » décrit par Freud, etc. Ce serait un jeu qui face aux défaillances de l’environnement premier n’a pu prendre sa forme de jeu et ainsi délivrer toutes ses potentialités. Ce jeu particulier serait le « jeu de hasard ». Pour tenter de le définir, mettons maintenant en lumière quelques enjeux phénoménologiques de l’expérience de hasard.

D’abord, le hasard désigne, dans son acceptation la plus large, l’imprévisible, le non-connaissable, l’inattendu, l’aléatoire, etc. En faire l’expérience est impactant. Elle est confrontation à l’absence de représentation, au manque-à-symboliser, à ce qui résiste à l’activité représentative. En soi, elle peut déjouer toute anticipation. C’est en ce sens qu’elle est étonnement. A. Ciccone (2005) fait ainsi de l’imprévisible, la source du ludique (au sein des interactions précoces). Il en est la matière première, mais aussi le catalyseur. L’écart entre ce qui est attendu puis trompé produit jubilation et plaisir.

Mais ce n’est pas tout. L’expérience de hasard en tant qu’expérience de surprise, appelle intrinsèquement une rencontre avec soi-même. Elle implique en elle-même ce que G. Rosolato nomme la relation d’Inconnu : une relation et une ouverture à l’inconnu inconnaissable de soi, à la non-détermination de son être et au non-encore-advenu du monde et de soi, au formlessness winnicottien. Ouverture en effet, car c’est à travers elle, et à partir d’elle, que finalement nous nous surprenons à être, hors de tout projet, nous dit H. Maldiney. La véritable rencontre est fortuite et se produit dans cette ouverture que Winnicott appellerait pour sa part espace potentiel.

Hasard et rencontre se conjoignent et se conjuguent.

« La rencontre a partie liée avec l’inattendu. Au moment où elle se produit, toutes les anticipations de l’attente sont en déroute. Et si elles ne le sont, je suis déçu dans mon attente pour n’avoir pas rencontré ce plus, ce hors d’attente, qu’est l’émergence de la réalité. Le réel est toujours ce qu’on n’attendait pas et qui, sitôt paru, est depuis toujours déjà là. La rencontre ouvre la faille nécessaire à la surprise en la comblant. Elle la comble originairement par cette ouverture même. » (1991, p. 230.)

Maldiney dit encore que

« L’événement, le véritable événement-avènement qui nous expose au risque de devenir autre, est imprévisible. Il est une rencontre avec l’altérité dont la signifiance insignifiable révèle la nôtre. Il est de soi transformateur […] Si la transformation n’a pas lieu, l’événement surgit dans la béance : elle est le fond sans fond de l’être-là en perte de son là. » (1991, p. 304.)

L’expérience de hasard porte en elle ce potentiel d’exploration féconde de soi, dans et par, ce qui de soi ne s’est pas encore réalisé et reste à découvrir. Encore faut-il être en capacité de l’expériencier… en lui donnant (un) lieu. Le « jeu de hasard » permet d’acquérir ceci. Lorsqu’il peut être joué, il ouvrirait les voies de l’expérimentation de l’indéterminé, de l’inédit, de l’inconnu, de l’indétermination de soi, de la gratuité de ce que l’on entreprend, de son libre arbitre, de son libre-choix… de se trouver/créer soi-même, de trouver/créer sa liberté pour se la redonner soi-même…, pour la faire sienne. Il est le dissolvant de toute aliénation, quelles que soient les formes qu’elle peut revêtir. Mais il faut souligner tout de même quelque chose d’important. Ici, avec le jeu pathologique, le « jeu de hasard » ne se laisse saisir qu’à partir de son négatif, c’est-à-dire à partir du manque qui le révèle. La rencontre avec les jeux de hasard et d’argent vient mettre en perspective ce qui manquait-à-être dans le champ de l’expérience vécue.

« Dans les Jeux de Hasards proprement dits, le joueur se trouve aux prises avec le Hasard, sans intermédiaires », dit Rosolato. Mais qu’entend-il par-là ? Ce qui ferait l’une des particularités de la clinique du jeu pathologique, c’est une surexposition à l’expérience de hasard. En conséquence de quoi, le casino (si on se limite aux joueurs de casino) incarnerait l’antre du hasard, un hasard « pur » et sans intermédiaires. Le casino, avec ses différents « organes composites » (slot-machines, Roulette, Craps, Poker, Black Jack, etc.), est ce lieu où l’expérience de hasard se trouve démesurément décuplée et condensée. Le casino en est son hyper-lieu.

Chez les joueurs, ceux que j’ai eu l’occasion de rencontrer, la surprise à être paraît se muer en un surgissement du manque-à-être. Un surgissement qui met en branle l’intégrité d’un Moi, qui, jusque-là, s’était bastionné dans une hyper-limitation et une surdétermination narcissique – ressort d’une subjectivation précocement « forcée ». L’expérience de hasard confronte alors le sujet à une transformation qui ne peut avoir lieu. Il ne peut être en capacité d’accueillir tout événement nouveau, parce que l’exploration féconde de soi a laissé place à la menace « psychotisante » de délocalisation de soi. Le joueur déplace alors sur ce fragment minuscule de la réalité, qu’est le tapis vert ou la machine à sous, sa folie privée, son aliénation, afin de la localiser et de la circonscrire, de l’endiguer dans une maîtrise compulsive et perpétuellement répétée, et paradoxalement, de mettre désespérément en forme ce « jeu » qui aurait primitivement dégénéré. Mais, il s’agit aussi pour lui d’annuler rétroactivement le manque qui s’est révélé : le vide de ce qui n’a jamais eu lieu, de ne jamais avoir pu se sentir « suffisamment » libre et sans forme.

En niant le concept même de hasard, comme le dirait P. Aulagnier, le joueur se dérobe sans cesse à cette rencontre.

Portrait clinique : Peter, l’Homme-Polycrate

Le survol maniaque de Polycrate m’a souvent fait penser à celui de Peter.

Tyran de Samos, Polycrate est un personnage qui, dans la mythologique grecque, prend l’allure légendaire du souverain riche et puissant à qui tout réussit, mais auquel, comme Crésus, la destinée réserve un sort bien malheureux. Son impétueuse chance et sa démesure mécontenteront les dieux et provoqueront leur courroux, et ce, malgré le sacrifice de son anneau estampillé de son identité. Pendu par les pieds et suspendu entre terre et ciel, Polycrate semble alors chuter sans, comme s’il manquait le fond. Fait de circularités redondantes, son anneau le protégeait de l’avènement-événement que représente ici la Némésis. Mais son sacrifice, tel le raptus mélancolique, précipite Polycrate dans un monde de dissociations dont l’issue sera sa néantisation.

Peter, lui, est bien réel… quoique. Il a une quarantaine d’années quand je le rencontre. Il a l’apparence d’un homme d’affaires, et pourtant, Peter est sans emploi depuis plus d’un an. Mais c’est sa décision. Il a démissionné de son poste de chargé de communication (pour un casino), afin de se consacrer entièrement à son nouveau projet : venir en aide aux « joueurs excessifs », comme il aime à les appeler, en créant… une institution, lui, l’ancien joueur. D’emblée, Peter semble être venu m’exhiber son être-joueur tout en expansion, en protension, et en ascension. Peter est submergeant et écrasant. Il me décortique en détail tous les rouages, fonctionnements et opérations des jeux d’argent et de hasard, et en particulier la Roulette, avec une maîtrise sans faille. Je le ressens comme une véritable initiation à son univers, un univers propice aux tragédies. J’ai l’impression aussi qu’il lui faut m’exhiber toute l’importance de son être-joueur. Il n’est que cela. Il semble être tel son institution rigidement architecturée : grandiose.

Mais, lorsque nous venons à parler de son histoire, Peter se dérobe sans cesse et revient à son univers. Il retourne « se planquer dans son casino ». Il évoquera tout de même l’absence de son père de la scène familiale (parce que toujours fourré soit au boulot soit aux hippodromes), que sa mère est comme vide et émotionnellement plate – « c’est une femme sur qui tout passe, sur qui tout glisse », dira-t-il – que sa sœur, de peu sa cadette, souffre de schizophrénie et a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Marié à Las Vegas entre « deux parties de Roulette » et jeune papa à 22 ans, il divorcera une dizaine d’années plus tard. Son absence totale de vie de famille et des dettes de jeu, devenues conséquentes, ont précipité la fin de leur union. Depuis, Peter vit en concubinage avec une femme de seize ans de moins que lui que des amis joueurs lui ont présentée. C’est une histoire tout en discontinuité que me présente Peter, comme s’il n’y était pas. Une vie sans lien. Avais-je à faire à Peter, ou à Alexeï Ivanovitch, personnage central du Joueur de Dostoïevski, lui aussi joueur de Roulette, auquel il me dira s’identifier trait pour trait ? Aussi, notre rencontre sera marquée par l’irréalité et la falsification.

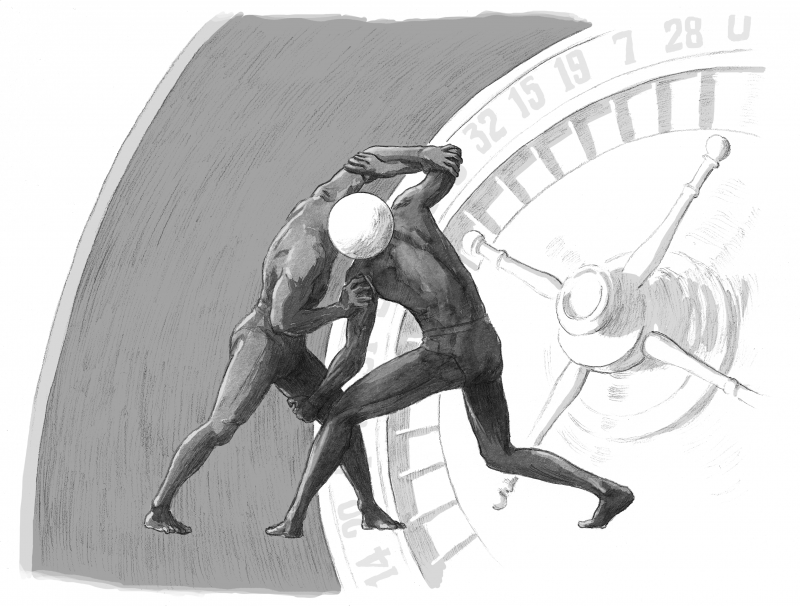

D’abord turfiste par « initiation » paternelle quand il avait une dizaine d’années, Peter arrivera au casino, et plus particulièrement à la Roulette, par hasard, lors d’une sortie entre amis. Il avait vingt ans. Là, ce fut la révélation. « Tout y est décuplé, accéléré par rapport au turf. J’ai très vite abandonné les courses pour le casino. Dans cet univers l’argent et les sensations sont disproportionnés et démesurés », dira-t-il. Au début, il jouait pour gagner de l’argent, mais aussi, et surtout, pour flamber et consommer de l’argent. Peter décrira ses premières années de joueur de Roulette comme marquées par une impétueuse chance où rien ne pouvait le faire perdre. Mais lorsqu’il lui arrivait de perdre, c’est là que ça devenait le plus palpitant. « Se refaire à tout prix ». Récupérer coûte que coûte ce qu’il avait perdu pour ne plus être débiteur. Il engageait pour cela « un combat en corps à corps » dont il devait impérativement sortir vainqueur. Il y parvenait à chaque fois, dira-t-il triomphalement. Et puis, inexorablement, les pertes prirent le pas sur les gains. Il lui était alors de plus en plus difficile de « se refaire », mais jouer était devenu plus fort que tout. Il parlera de « cette chose à l’intérieur de lui qui le poussait à jouer et à rejouer […] Le lendemain matin, quand la veille on a tout perdu, c’est très dur comme une gueule de bois… pas de culpabilité, mais la rage d’avoir tout perdu ». Il décidera de « se sevrer » quand il s’aperçut que les choses commençaient à lui échapper : conduit à des magouilles et des petits délits. Il prendra alors conscience des « risques » qu’il encourait. Aujourd’hui, Peter dit qu’il est « sorti vainqueur du jeu » (son adage préféré), vainqueur de cette lutte impitoyable qu’il avait engagée. Mais parfois il lui arrive de penser que le jeu a été plus fort que lui, et cela lui est insupportable.

Chez Peter, tout semble tourner en rond autour du jeu. Jouer l’a empêché de vivre et de faire du lien. Le casino, la Roulette, la bille, c’est son anneau représentatif à lui, estampille de son identité d’être-joueur. Un monde représentatif qui ne tolère ni l’altérité, ni la surprise. C’est un univers clôt sur lui-même, qui n’accepte aucune ouverture. Il est « son casino ». Mais à la fin de son parcours de joueur, Peter avait tout mis dans son anneau qui se trouvait au bord de la rupture, le menaçant de dissociation et de néantisation. Alors, il lui fait changer de forme : une institution pour joueur excessif. Opaque et clôt sur lui-même, Peter ne laisse guère de place à la rencontre, à l’ouverture à soi, à l’inconnu inconnaissable de soi, et à l’autre. Peter ne laisse jamais rien au hasard. S’ouvrir à la rencontre et au hasard, le précipiterait dans une chute sans fin et sans fond. L’émergence deviendrait engloutissement. Et patence, béance. Peter se ferme à l’avènement du hasard. Remémoration-sans-souvenir d’un état de détresse originaire ? Commémoration d’une rencontre impossible, d’un « jeu » de coprésence premier qui n’a pas eu lieu ? Cette « étreinte corps-à-corps » qu’il évoque, s’apparente à une lutte contre une Mère d’imprévisibilité. Comme un « corps-à-corps premier », insécurisé-insécurisant, où l’inattendu et l’imprévisible plongeraient « bébé » dans un monde de chaos et de persécution. Peter décrit une Mère opératoire et régente de toutes règles. Qui aspire tout et ne reflète rien. Il faut donc lutter dans un contrôle omniscient de soi. Se bastionner. Se clôturer dans un raidissement de tout son être. Se dérober sans cesse à la rencontre. Se fermer à l’événement. C’est pour cela que de la mécanique du hasard, rien ne semble lui échapper. La confirmation de sa dérobade et de son triomphe maniaque sur cette Mère d’imprévisibilité ne peut s’inscrire dans la durée. Il faut la répéter ad infinitum. Son hyper-maîtrise dévoile, en fin de compte, qu’il ne maîtrise rien. Mais jouer, lui a aussi peut-être permis d’échapper à la psychose, chance que n’a pas eue sa sœur.

Pris entre répétition mortifère et menace de dissociation, entre symbolisation et annulation du manque, Peter a perdu pied. C’est le survol maniaque de l’Homme-Polycrate.