« Il n’y a pas de mots pour dire ce que j’ai », dit Louis, porteur d’une maladie métabolique rarissime, qui provoque un nanisme accompagné d’importantes difformités physiques. Il y en a un pourtant, le nom de sa maladie. Mais à quoi ça l’avance, puisque comme il le dit lui-même : « il y en a très peu comme moi ». D’ailleurs en classe de 5e, Louis peine sur les cours de biologie qui portent sur la reproduction. Lorsque le professeur demande d’écrire les noms des organes sans faire le dessin, Louis dit : « j’ai du mal, il faut mettre les mots, mais il n’y a pas les choses, l’espèce ». Comment en effet relier les mots aux choses ? Comment nommer sa douleur ? Sa maladie ? Sa différence ? Son handicap ? Louis, comme tous les enfants atteints de ce que l’on désigne par le terme de handicap, est marqué dans son identité par une anomalie qui le rend étranger aux autres, voire étranger à lui-même. Évoquant la notion freudienne d’inquiétante étrangeté, le handicap de l’enfant vient révéler au grand jour ce qui aurait dû rester caché. Étrangeté extrême, car être seul de son espèce évoque une singularité monstrueuse.

La différence, inscrite dans le corps et la psyché de l’enfant comme une marque présente mais non symbolisable, est, dans un premier temps, irreprésentable. Comment en parler ? Les parents butent sur la difficulté à trouver des mots. S’ils en trouvent, ils se heurtent à leur résistance à nommer ce qui est une telle source de souffrance. Bien souvent, les paroles pour dire ce qui arrive ne circulent pas, ni à l’intérieur du couple parental, ni avec la fratrie, ni avec l’entourage, famille élargie ou amis. Plongé dans ce silence, l’enfant, comme ses parents, est sidéré. Il ne peut plus penser ce qui lui arrive. L’étrangeté c’est d’être confronté à quelque chose qui ne peut pas être nommé.

On pense souvent en effet que l’enfant lui-même n’aurait rien à dire de son expérience singulière. Pour plusieurs raisons, la situation est rarement envisagée de son point de vue. Premièrement, il s’agit d’un enfant et le point de vue de l’enfant est souvent négligé, voire méconnu. D’autre part, il y a un mouvement d’identification spontanée qui pousse les adultes à se mettre plutôt à la place des parents qu’à celle de l’enfant, surtout lorsque cet enfant est très démuni dans ses capacités de pensée et d’expression et davantage encore s’il s’agit d’un enfant anormal, ce qui décourage toute tentative d’identification.

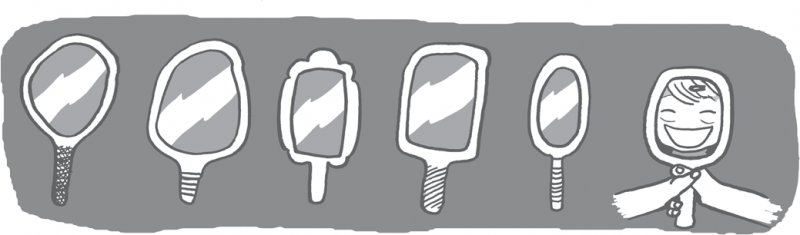

Cet enfant, atteint dans son intégrité, nous envoie une image dans laquelle nous avons peur de nous reconnaître. Il donne, tel un miroir brisé1, une image déformée de l’idéal d’enfant que chacun porte en soi, et nous préférons nous détourner plutôt que de risquer de reconnaître, dans cette étrangeté, quelque chose qui serait familier, une part ignorée ou cachée de nous-mêmes. Cet enfant est porteur d’une telle souffrance que nous préférons penser qu’il n’en est pas conscient et imaginer qu’il n’a pas les capacités intellectuelles de penser la situation qui est la sienne. Cependant, à la faveur d’un travail psychothérapeutique approfondi et de longue haleine avec ces enfants, je soutiendrai l’hypothèse qu’ils mettent en place des processus psychiques permettant d’élaborer les différents éléments qui composent leur singularité, à savoir leur anomalie qui les différencie des autres, les événements traumatiques précoces qu’ils ont subis, la culpabilité particulière d’avoir infligé une blessure narcissique grave à leurs parents, la recherche d’une causalité pour donner sens à leur handicap.

Différent des autres, l’enfant atteint d’une anomalie cherche, désespérément, tel Narcisse, un miroir qui puisse lui refléter une image de lui-même. La blessure du handicap, sans cesse, lui est renvoyée par le regard des autres. Blessé dans son intégrité somato-psychique, blessé dans la relation narcissique à ses parents, l’enfant est surtout blessé dans son image dans le miroir.

« Dans le développement émotionnel de l’individu, le précurseur du miroir, c’est le visage de la mère » : telle est l’idée centrale de Winnicott (1971, p. 153-163). Le regard de la mère a une fonction réflexive : c’est à partir de ce que lui reflète le regard maternel que l’enfant va fonder la connaissance qu’il a de lui-même. « Que voit le bébé quand il tourne son regard vers le visage de la mère. Généralement, ce qu’il voit c’est lui-même. En d’autres termes, la mère regarde le bébé et ce que son visage exprime est en relation directe avec ce qu’elle voit » (1971, p. 155). Donc, ce que voit le bébé dans ce miroir inaugural des yeux maternels, c’est non seulement lui-même, mais les sentiments de sa mère à son égard, c’est-à-dire ce qu’il provoque dans la vie affective de sa mère et tout ce qu’il représente pour elle.

À partir de cette question de Winnicott, il convient donc de se demander ce que voit l’enfant handicapé. Un regard bouleversé, déprimé, fuyant ? L’enfant lit dans le regard de sa mère la blessure qu’il lui a infligée. Ainsi, dès ses premiers contacts avec le monde, il rencontre un regard qui lui signifie son étrangeté. Comment l’enfant handicapé va-t-il intégrer dans sa personnalité cette étrangeté dont il porte la marque et construire son identité malgré, ou avec, ce handicap ?

Mireille, petite fille trisomique de cinq ans, qui a un très bon niveau de langage, bute sur la question de sa différence qu’elle essaie de comprendre. Elle se heurte à la difficulté particulière de l’enfant handicapé de n’être semblable ni à ses parents ni aux autres enfants. Elle est en quête d’images d’identification. Un jour, par exemple, elle pose négligemment une boîte de jeu sur la table : « Comment me vois-tu ? » Pendant plusieurs semaines, elle parle des Papous, qui sont un groupe de chanteurs à la mode qu’elle a vu à la télévision. Ils viennent d’Afrique, ils sont méchants, ils font peur. « T’es papou, toi ? », me demande-t-elle. Qu’est-ce que je suis ? D’où je viens ? Est-ce que je te fais peur ? Pourquoi tu n’es pas pareille que moi ? En quoi es-tu différente ? En quoi suis-je pareille que toi ? D’ailleurs, dans la salle d’attente elle interpelle tous les adultes en leur disant : « Je suis trisomique, et toi ? » Mireille tend aux adultes un miroir et pose une question : es-tu pareille que moi ?

Winnicott dit que lorsque la perception prend la place de l’aperception, le visage de la mère n’est plus un miroir : le bébé ne se voit pas, il voit le visage de la mère. « Si le visage de la mère ne répond pas, le miroir devient alors une chose qu’on peut regarder, mais dans laquelle on n’a pas à se regarder » (p. 156). Rien n’est réfléchi, rien ne lui est renvoyé ; et il n’y a pas d’échange significatif avec le monde. L’enfant perçoit quelque chose, mais ne prend pas connaissance de lui-même à partir de ce qu’il voit.

L’équipe soignante a proposé une psychothérapie pour Nathalie, quatre ans, trisomique, à cause d’un blocage qui entrave les apprentissages. Son langage reste pauvre, ce qui est en décalage avec son éveil, les mots se résumant à des sons mal articulés. Cependant elle aime nommer les jouets ou les images garçon-fille, monsieur-dame, poule-coq reviennent sans cesse, mais dans une évidente confusion de l’identification sexuelle. Ses premiers dessins sont monochromes : elle n’utilise qu’une seule couleur par séance. Un jour tout est bleu, la semaine suivante, il n’y a que du vert, mais elle ne veut ou ne peut pas mélanger ou juxtaposer deux couleurs.

Jérôme Dupré-Latour

Les troubles de l’articulation du langage reflètent ce même empêchement à marquer les différences et les oppositions : différencier les êtres, les sexes, les couleurs, les phonèmes. Je cherche à savoir comment, dans sa famille, on parle avec Nathalie de son handicap et des séances de rééducation au centre. Les parents, trop choqués encore par le handicap, me disent qu’ils ne parviennent pas à parler à Nathalie de sa trisomie. Le mot les choque ; il leur fait mal ; ils craignent qu’il ne fasse souffrir Nathalie à son tour.

Quant à ses contacts avec d’autres enfants, Nathalie rencontre des enfants trisomiques au centre et fréquente des enfants du quartier à la maternelle. Les parents pensent que Nathalie ne fait aucune différence. Moi, je pense qu’elle perçoit très bien cette différence. Mais que faire d’une différence qui ne peut s’énoncer avec des mots ? Rien, dès lors, ne peut être énoncé chez cette petite fille qui a un bon niveau d’éveil et des capacités symboliques évidentes : c’est tout le langage qui est bloqué.

Après en avoir parlé avec ses parents, j’aborde avec Nathalie la question de sa trisomie en la nommant. Spectaculairement alors, dans les semaines qui suivent, Nathalie commence à prononcer des mots. La séance d’après, elle réalise des dessins avec deux couleurs. À partir du moment où les adultes autour d’elle ont nommé le handicap, mis des mots sur ce qui la distingue des autres, Nathalie pourra associer les paroles et les couleurs, les identifier, les différencier et les articuler. Un champ de signification communicative s’ouvre où peuvent se déployer les mots, les dessins et les pensées.

Dans ce domaine clinique, tout contribue à instaurer un silence mortifère : l’absence ou le retard de parole de l’enfant, le trauma qui laisse les parents sans voix, la souffrance des familles qui incite à se détourner et se taire. On parle à l’enfant de l’organisation matérielle de la vie. On aborde avec lui les problèmes d’appareillages et on l’encourage en ce qui concerne les rééducations. Mais ce qui est beaucoup plus difficile à aborder, c’est sa vie psychique. Comment comprend-il sa situation ? Qu’en pense-t-il ? Qu’imagine-t-il ? Comment vit-il les frustrations permanentes ? Comment se voit-il ? Ces questions semblent frappées d’un interdit. L’entourage parle à l’enfant en termes d’actualité (il faut se rendre à la rééducation), mais pas en termes d’histoire (ce qui est arrivé à la naissance, ce que l’enfant a subi pendant la période néonatale). Les parents parlent en termes de faire (pour marcher, il faut faire telle ou telle chose), mais non pas en termes d’identité, c’est-à-dire d’être. Ils ne parlent pas en termes de désir, mais en termes de besoin.

Tout comme ses parents, l’enfant handicapé est confronté à un travail de deuil : deuil de sa normalité, de son intégrité, de son autonomie. À la considérer du point de vue des objets perdus, sa vie peut apparaître comme une longue suite de renoncements : renoncer à courir, à parler aussi vite que les autres, à faire d’aussi beaux dessins, à pratiquer des sports, à être l’enfant que tout le monde trouve mignon, à être celui à qui l’on dit « comme tu as grandi ! ». La révélation d’être différent, qui se répète jour après jour à travers toutes les situations de la vie quotidienne, provoque inévitablement des moments dépressifs. C’est à la période œdipienne, où l’enfant se situe dans la double différence constitutive de son identité – différence sexuelle et différence des générations – que cette dépression s’organise et se manifeste. Les enfants handicapés traversent alors des périodes d’instabilité et d’excitation alternant avec des périodes de refus ou de découragement, qui sont les différentes expressions d’une réelle dépression.

Laurent a un handicap moteur très grave mais une intelligence de bon niveau. Il parle donc beaucoup, pose une foule de questions qui embarrassent ses parents (pourtant décidés à parler ouvertement avec lui de son handicap) et son rééducateur. Vers trois ans, il inquiète l’entourage car il semble se détourner de plus en plus de la réalité et en particulier de la réalité de son handicap. Il s’est construit un monde imaginaire très riche, investit toute son énergie dans les activités qui lui permettent de compenser ses limites (histoires, jeux…), mais s’écarte de la rééducation à laquelle il finit par participer de mauvaise grâce. D’un côté, il se désintéresse complètement de la motricité et de l’autre, il raconte qu’il va aller au ski comme son frère, ou que, pour Noël, il a demandé des patins à roulettes. Cette négation du handicap ainsi que le refus de la rééducation, indispensable sur le plan moteur, l’amènent en psychothérapie. Comme beaucoup d’enfants, lors des premières séances, il s’écroule littéralement dans une passivité inhabituelle. Échappant à la pression anxiogène habituelle, l’enfant investit fortement cette relation avec une personne qui est simplement à ses côtés, témoin de ses activités régressives et de ses moments dépressifs, sans rien lui demander. Laurent passe des séances entières à casser longuement des objets ou à « touiller » avec de l’eau et de la pâte à modeler. Ces moments de « communication silencieuse » (Winnicott, 1963, p. 162) sont à respecter et à considérer comme un passage nécessaire avant de pouvoir aborder un travail d’interprétation et de mise en sens. Si l’on peut repérer ce mouvement au début de toute thérapie d’enfant (et d’adulte…), il revêt, chez l’enfant handicapé, une valeur particulière, comme moment permettant l’accès à la position dépressive et inaugurant la quête identitaire. Quête qui, chez cet enfant « pas comme les autres », le conduit à la tâche très particulière de devoir penser sa différence.

Les enfants handicapés effectuent toutes sortes d’interprétations à propos de leur handicap, qui suivent les mêmes processus et le même destin que les théories sexuelles infantiles. De même qu’un savoir objectif sur la sexualité n’empêche pas les enfants d’avoir des théories sexuelles irrationnelles, personnelles et changeantes sur la façon dont arrivent au monde les bébés, de même les théories que les enfants handicapés échafaudent pour s’expliquer leur handicap sont autant de constructions explicatives fantaisistes, qui ne sont pas conformes aux informations rationnelles ou médicales dont ils disposent. Ils sont le reflet de leurs fantasmes inconscients et varient en suivant les étapes de leur développement psychoaffectif.

Mireille, trisomique, cinq ans, lance à propos de son frère : « Antoine a un zizi et moi je suis trisomique ». Elle montre comment pour l’enfant, à ce moment de sa maturation, sa trisomie est vécue comme l’équivalent de la différence sexuelle. Il y a un parallèle entre la marque de l’anomalie et la marque du sexe, avec une confusion entre cette différence d’ordre génétique et la différence sexuelle. Arthur procède à des réinterprétations successives, qui seraient comme des versions différentes d’une même histoire. Pendant une période, ses interrogations sur son handicap rejoignent ses questionnements sur la différence sexuelle. Les corps qui diffèrent, son corps qui dysfonctionne et en cela diffère de celui des autres. Cette préoccupation s’exprime par une question qu’il me lance de manière répétitive : « Qu’est-ce qu’il y a dans tes chaussures ? » Interrogation sur ce qui, tel le sexe féminin, serait invisible ou caché ou à dénuder, ou, tels les pieds, marchent ou ne marchent pas. Questionnements de tout enfant (« Qu’as-tu sous ta jupe ? Qu’y a-t-il dans ton ventre ? Comment ça marche ? »), mais d’autant plus exacerbés que, pour cet enfant-là, ils sont liés à la souffrance spécifique du handicap. Le « comment ça marche ? » se double du « pourquoi ça ne marche pas ? » Dans ses jeux, selon les jours, les petites voitures « roulent » (« marchent » comme les humains, les autres… pas lui) bien ou ne roulent pas. Tel jour, elle roule mal parce qu’elle a « attrapé un accident grave ». On ne sait plus très bien si c’est à cause d’une panne ou parce que le feu est rouge. L’incapacité se transforme en interdiction et le handicap est vécu comme une castration ayant une valeur de punition œdipienne infligé par le père. « Elle a une maladie, la poupée. Elle a été punie. » Si c’est papa qui empêche de marcher, alors apparaît le fantasme que papa pourrait aussi le guérir. Il faut appeler un réparateur : « Moi, je ne peux pas, j’ai pas la clé, c’est mon papa qui a la clé ». Un jour il veut démonter une voiture, « pour voir comment c’est fait », ce qui prend la double signification de savoir comment sont faites les filles par rapport aux garçons, et comment est fait le corps humain lorsque celui-ci est handicapé, c’est-à-dire différent des autres.

Dans le cadre de l’hypothèse classique de la psychanalyse, la différence sexuelle est le prototype de toute différence. Par conséquent, les processus psychiques permettant à un individu de se représenter une anormalité sont les mêmes que ceux par lesquels s’élabore sa différence sexuelle, qui en constitue le modèle. Mais l’enfant handicapé n’est semblable à aucun de ses deux parents. Le modèle de la différence sexuelle ne suffit plus à rendre compte de la différence dont cet enfant est le porteur. D’autres paramètres entrent en ligne de compte, qui viennent compliquer le jeu des identifications.

Les expériences spécifiques que vivent les enfants handicapés, à savoir des expériences corporelles particulières, l’impossibilité d’élaborer des traumatismes précoces, le risque de mort réelle ou la présence de l’idée de la mort, la confrontation au regard fasciné ou horrifié de l’autre, les souhaits de mort chez les parents, la difficulté à intégrer dans la personnalité une étrangeté qui rend l’enfant non semblable à ses parents, la pauvreté des moyens de communication, mettent en danger la construction identitaire.

Néanmoins mon expérience clinique montre que la psyché est capable – et fait même preuve pour cela d’une étonnante inventivité – de mettre en place des processus d’élaboration afin d’intégrer dans le tissu psychique le traumatisme du handicap. On voit ainsi des enfants qui, malgré la déficience mentale, donc un appareil psychique présentant des limites dans la capacité à élaborer les événements, se font l’interprète de leur différence et de leur devenir, en procédant à des constructions explicatives sur le sens, l’origine, la cause et l’avenir de leur handicap. On peut imaginer qu’il y a chez ces enfants des modalités de fonctionnement, qui, même s’ils sont très éloignés voire même contradictoires avec le fonctionnement normal, présentent une originalité et assurent une fonction, qui n’est pas uniquement négative, mais témoigne des potentialités immenses de la psyché humaine.