Les professionnels qui travaillent autour de la naissance sont souvent confrontés au bouleversement psychique que représentent la « naissance » d’une mère et la « naissance » d’un père. Dans le cadre des naissances prématurées, la venue au monde de l’enfant est si bouleversante, si angoissante, qu’elle peut sérieusement entraver le processus de parentalité.

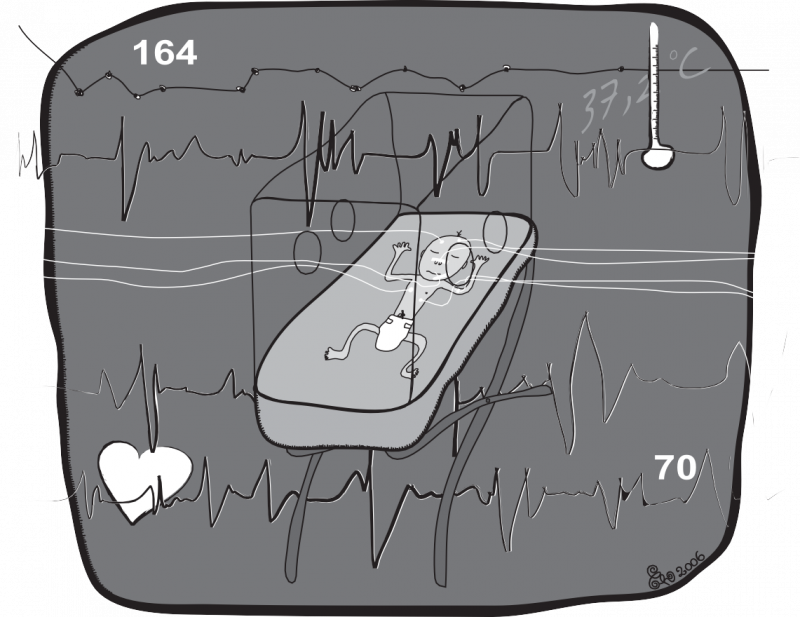

La mise au monde d’un enfant prématuré est une expérience singulière. La fantasmatique maternelle est soudainement rompue et l’accouchement n’a pas été préparé, ni au niveau corporel, à l’aide d’une préparation à l’accouchement, ni au niveau psychique. Le corps de la mère cesse soudainement d’être un « corps pour deux » (Mc Dougall, 1985). La conséquence immédiate de la prématurité est l’hospitalisation de l’enfant et sa mise en couveuse. La maturation du nouveau-né prématuré suit son cours sous le contrôle des médecins et avec l’aide d’une technologie de pointe. Les modalités d’échanges entre les parents et l’enfant s’instaurent sous le regard du personnel soignant et sont soumises à certaines règles du service.

Par ailleurs, né trop tôt, « le prématuré est soumis à toute une série de conditions marquées par l’inadéquation. – Inadéquation du mode d’alimentation qui se fait par le gavage en contraste à la fois avec le fœtus où le tube digestif n’intervient pas et le nouveau-né à terme qui se nourrit activement. – Inadéquation des rythmes imposés et fabriqués par les soins et les nécessités du service. – Inadéquation des apports sensoriels : la lumière vive et continue, les bruits, les sollicitations cénesthésiques qui sont nulles en regard de celles réalisées dans le nid utérin et de celles que procure le contact d’une mère avec son nouveau-né » (Kreisler, 1977, p. 43).

Devenir parents d’un grand prématuré c’est donc faire l’expérience douloureuse de la séparation d’avec son bébé, vivre avec la crainte d’une issue mortelle ou d’un handicap pour son enfant, et aussi se découvrir père ou mère dans un univers de machines, de blouses blanches et de savoir médical. Nous verrons dans ce contexte la nécessité d’ouvrir un espace de pensée et de parole afin d’éviter que l’expérience traumatique de la prématurité ne devienne un traumatisme pour l’enfant et ses parents.

De l’utérus à la couveuse

Un accouchement prématuré se déroule la plupart du temps dans l’urgence. Les femmes enceintes viennent souvent à l’hôpital pour une visite de contrôle et sont surprises d’y rester et d’accoucher quelques heures plus tard. La décision d’extraire l’enfant est prise très rapidement. La femme enceinte est immédiatement anesthésiée et apaisée avec des calmants et elle n’est pas toujours réveillée au moment de la naissance de l’enfant qui est immédiatement emmené en réanimation1. Au réveil, les femmes sont seules dans la salle d’accouchement, le ventre vide et sans enfant à leurs côtés. Elles n’ont pas le sentiment d’avoir accouché mais plutôt celui d’avoir été opérées. L’accouchement se passe souvent sans elles et elles ne voient pas leur enfant avant vingt-quatre heures car elles ne peuvent pas se déplacer dans le service où il se trouve. Elles ont une photo polaroïd sur leur table de nuit, donnée au père de l’enfant par l’équipe de réanimation. Aussi, la naissance est suivie d’une longue séparation entre la mère et son bébé, qui correspond souvent aux mois de grossesse qui ont manqué pour assurer la maturation complète du fœtus. Si la grossesse est bel et bien achevée et que l’enfant vit en dehors du corps maternel, la naissance ne correspond pas pour autant à la mise en place du maternage et des premiers soins.

L’hospitalisation constitue souvent une sérieuse entrave à l’établissement des liens précoces. La « préoccupation maternelle primaire » cède le pas devant une « préoccupation médicale primaire ». Ce temps où une partie de la mère est fusionnée avec son nourrisson est profondément altéré. L’accouchement prématuré se présente sous un double aspect : un abandon soudain (et non sans danger pour l’enfant) de la situation fusionnelle, et un évitement de la dépendance de l’enfant à l’égard de sa mère, puisqu’il est remis aux mains de la médecine.

Le service de néonatologie participe donc au portage de l’enfant qui n’a pas pu être porté jusqu’au terme dans le corps de la mère. À l’image des couveuses qui viennent en remplacement du ventre chaud et obscur, l’institution se substitue à la mère. Les parents se sentent parfois « dépendants » de cette institution-mère qu’ils doivent penser « bonne » puisque la vie de leur bébé en dépend. Les mères se vivent impuissantes, incapables, face à ce nouveau-né qui nécessite parfois des soins invasifs et douloureux par une équipe médicale et spécialisée. Les parents sont discrets, n’osent pas toujours dire leur désaccord à l’infirmière qui s’occupe de leur bébé… Ils sont en attente du retour à la maison pour pouvoir s’occuper de leur enfant à leur façon mais anxieux de ce retour « sans filet », comme me le dira une jeune mère.

Des fantasmes de rapts d’enfants du côté des parents

Les conditions de l’accouchement et la prise en charge de l’enfant peuvent favoriser l’émergence, chez les mères, de fantasmes de vols d’enfants. Bien souvent, les femmes qui accouchent prématurément ne voient pas leur bébé lorsque la médecine le retire de leurs entrailles, et elles ne sentent rien de cette extraction. Une continuité a été rompue. Un être était dans leur ventre. Il a été retiré mais sans qu’elles puissent faire le lien entre leur corps et l’enfant qui y logeait. Nous pouvons penser qu’il manque un temps, celui de la reconnaissance par la mère de ce « corps étranger2 » soudainement retiré, et la conscience de ce retrait. « La césure impressionnante de la naissance » se résume pour certaines d’entre elles à un geste médical. De nombreuses femmes rencontrées en néonatologie racontent leur accouchement comme un événement auquel elles n’ont pas participé : « on m’a accouché », « on m’a arraché mon enfant », « les médecins ont choisi de sortir Anémone ». Leur accouchement ne semble pas leur appartenir. L’équipe médicale aurait « arraché » le bébé et se le serait approprié.

Les mères des enfants prématurés évoquent parfois le sentiment d’un rapt affectif de la part de l’équipe. Elles observent que leur bébé réagit plus à la présence d’une infirmière qu’à leur propre présence, qu’il sourit plus « aux blouses blanches ». Un lien s’est instauré entre le bébé et les soignants à un moment où elles-mêmes ne se sentent pas « reconnues » par leur enfant, où elles doutent et se sentent bien souvent « incompétentes ».

Certaines infirmières, sensibles aux réactions parentales savent se faire discrètes et laisser la place aux parents, quand d’autres s’attachent à décrire leurs liens avec l’enfant et insistent sur tout ce qu’elles connaissent – déjà – de ce bébé, ravivant ainsi le sentiment de rapt des mères. Au cours des relèves, il est fréquent d’entendre les infirmières parler de leurs bébés. Les expressions: « il m’a fait une selle » ou bien, « il m’a rempli sa couche » sont très fréquentes.

Nous pouvons saisir dans ces formulations l’investissement de ces petits enfants prématurés par le personnel soignant. Un investissement affectif et professionnel qui est souvent très fort et aussi extrêmement important pour les bébés. Une infirmière peut être amenée à s’occuper d’un enfant pendant plusieurs mois. Elle le voit grandir, s’éveiller… Elle lui donne le bain, le biberon, lui chante des chansons…, le materne, ce qui correspond à « l’implication parentale de l’institution ». Toutefois, dans le cadre de l’hospitalisation de grands prématurés, les parents sont présents et toute la difficulté est de parvenir à trouver un équilibre entre l’implication soignante et l’implication parentale. Il est parfois extrêmement difficile de devenir parents dans un univers où les professionnels sont performants et indispensables à la vie de l’enfant. Quelle place pour les parents ?

Manon, « entre-deux »

Manon est née à 25 SA. Elle pèse 660 grammes à la naissance. Je rencontre son papa auprès de la couveuse, le lendemain de sa naissance. Il m’explique que lorsque sa femme est partie en urgence en salle de naissance, les médecins lui ont dit que ce serait « soit la mère, soit l’enfant ». Il est surpris d’être là auprès de sa fille et de savoir sa femme en vie. Il m’explique que c’est encore plus dur de penser que sa fille ne sera peut-être plus là demain maintenant qu’il la voit, « qu’il ne lui manque rien, qu’elle a tout ce qu’il faut, qu’elle bouge les pieds, ouvre sa bouche ». Il me dit qu’il la trouve belle mais redoute la réaction de sa femme demain, lorsqu’elle verra Manon pour la première fois. Il ne souhaite pas toucher sa fille « pour lui laisser toutes les chances de s’en sortir » me dit-il. Il craint la contamination.

Je rencontre quelques jours plus tard, le père et la mère de Manon. L’état de Manon est très instable. J’interroge les parents sur le choix du prénom. Madame C. m’explique qu’ils n’avaient pas encore choisi le prénom au moment de la naissance. Les médecins leur ont dit que ce serait mieux de donner tout de suite un prénom à l’enfant plutôt que d’écrire « X » sur les étiquettes. Alors ils ont choisi Manon. Madame C. m’explique qu’après la césarienne, elle était sous calmants et que lorsqu’elle s’est réveillée, elle n’a pas osé demander tout de suite des nouvelles de son enfant. C’est la réponse d’une infirmière à l’une de ses questions qui lui a permis de comprendre qu’il s’agissait d’une fille. « Elle va bien, elle pèse… ».

Laurence Chassard

Elle a eu très peur de venir voir Manon le lendemain de l’accouchement. Elle a eu de nombreux malaises qui l’ont empêchée de venir. Elle n’est venue la voir que le surlendemain. Lorsque je lui demande comment elle imaginait Manon, elle me répond : « plus grosse ! Mais maintenant, ça va, je suis habituée ».

Quinze jours après sa naissance, l’équipe a demandé aux parents de Manon s’ils souhaitaient faire baptiser leur fille. Manon ne cessait de désaturer malgré les 100 % d’oxygène. Monsieur et Madame C. me disent qu’ils ont compris à ce moment-là que « c’était la fin ». Madame C. avait le sentiment d’un acharnement thérapeutique et avait l’impression que sa fille lui demandait du regard l’arrêt des soins. Elle ne parvenait pas à être « avec sa fille » à cause de tous les soins et la multitude de blouses blanches autour de la couveuse. « C’était injuste. On voyait qu’elle n’en pouvait plus. C’était horrible. J’ai eu envie que ça s’arrête » me dira la maman. Les infirmières ont insisté pour qu’elle prenne Manon dans ses bras. Elle a refusé. « J’avais l’impression qu’on voulait me donner un enfant mort. C’était horrible. Pour moi, la couveuse c’était transitoire et lorsque je la prendrais dans mes bras, c’est qu’elle irait mieux. Mais là... Elles ont beaucoup insisté mais je ne voulais pas… ». Manon a survécu. Elle a quatre ans aujourd’hui.

Une parentalité à rude épreuve

Avec l’exemple de Manon, nous voyons les difficultés auxquelles sont confrontés les parents d’enfants prématurés. Monsieur et Madame C. doivent dans un premier temps affronter la rencontre avec un enfant qui ne ressemble en rien à celui dont ils ont rêvé. Un enfant dont le père nous dira dans l’après-coup de l’hospitalisation qu’il ressemblait plus à un fœtus qu’à un bébé à la naissance. Cette rencontre est une première épreuve narcissique éprouvante. Un grand prématuré fait peur. Son aspect physique est étrange et inquiétant. Si Monsieur C. trouve sa fille belle, Madame C. peut dire plus facilement ses craintes face à cet enfant si fragile.

Par ailleurs, l’enfant prématuré n’est pas sans évoquer l’enfant malformé du fantasme œdipien. Si la naissance d’un enfant sain vient confirmer que l’interdit de l’inceste n’a pas été transgressé, ce n’est pas aussi évident dans des cas de naissances plus complexes. L’enfant prématuré est remis au médecin (père ?) qui s’en occupe avec les infirmières (complices ?) et la mère de l’enfant est confrontée au fantasme de rapt : cet enfant sain mais prématuré n’est-il pas le fruit d’une union interdite ? N’est-il pas inévitable qu’on le lui enlève ?

Lorsque l’état de Manon est le plus inquiétant, Madame C. doit céder sa place aux médecins qui tentent de sauver l’enfant. Elle se sent dépossédée de sa fille et éprouve violemment la composante transgressive des soins. Le médecin met toute son énergie à sauver Manon alors même que Manon n’aurait pas vécu sans la médecine. Le médecin « re-donne » la vie à l’enfant sans demander l’avis à sa mère.

Là où les parents ont le sentiment d’avoir « échoué », de ne pas avoir été capables de donner la vie, le médecin réussit. Si on peut dans certains cas envisager le médecin comme un double narcissique : meilleure mère et/ou faisant office de mère de remplacement, il peut aussi être vécu sur un mode intrusif et persécuteur par les parents. Le médecin semble s’inscrire dans une paternité héroïque, faisant figure de Sauveur, tout puissant et omnipotent. Parallèlement à l’action héroïque du réanimateur, il y a l’échange de regards entre Manon et sa mère. En lisant dans le regard de son enfant le désir que les soins s’arrêtent, Madame C. prend en charge ce que les médecins évacuent pour assurer leurs soins : la souffrance de l’enfant. Madame C. est en train de nommer les éprouvés de sa fille. Elle devient mère là où les infirmières ont le sentiment qu’elle refuse le lien avec son enfant dont l’état est très critique. Elle exprime alors toute son ambivalence envers Manon. En refusant de prendre son enfant dans ses bras (ce qui déstabilise beaucoup l’équipe), elle signifie à sa façon que le combat de sa fille n’est pas terminé. Les infirmières ne semblent pas prêtes à entendre l’ambivalence maternelle, pourtant au cœur du processus de maternalité.

Devenir mère d’un grand prématuré c’est aussi être violemment confrontée aux désirs inconscients de mort pour son enfant. L’investissement de l’enfant né très prématurément est rendu difficile par l’incertitude qui pèse sur sa vie. Les parents sont aux prises avec des mouvements contradictoires : investir l’enfant mais aussi le désinvestir quand son état est critique et que sa perte est possible.

C’est pourquoi il me semble important que les équipes de réanimation néonatale gardent toujours à l’esprit la violence à laquelle nous renvoient les bébés prématurés. Ils sont effrayants, décevants, entre la vie et la mort alors, devenir parents d’un grand prématuré, c’est aussi parvenir à dire sa déception, sa colère et ses craintes.

Conclusion

Pour accompagner les parents dans cette douloureuse expérience de l’hospitalisation d’un enfant né avant terme, il me semble important de parvenir à repérer les mouvements psychiques véhiculés par l’institution elle-même. Sur le terrain, il s’agit donc de travailler à l’interface entre les soignants et les parents.

Le temps de l’hospitalisation correspond bien souvent au temps de la grossesse qui a manqué. « L’équipe tout entière “peut” aussi donner corps à un fantasme global : achever l’enfant en lieu et place de la mère dans l’illusion d’être une sorte de “ventre intérimaire”, en vivant un rêve de maternité omnipotente. »

Un service de néonatologie peut se présenter comme une mère nourricière, contenante, rassurante, qui vient pallier les difficultés des femmes à contenir leur enfant à l’intérieur d’elles, puisque le ventre défaillant est en quelque sorte suppléé par la couveuse et par les soins prodigués à l’enfant. En confiant aux médecins ce qu’elles ne peuvent supporter ou porter en elles, les femmes qui accouchent de grands prématurés se situent ainsi du côté de l’enfant, en difficulté pour accéder à une place de mère. Ainsi le médecin et les infirmières qui s’occupent de l’enfant sont convoqués implicitement à la place des parents de l’enfant. Les parents attendraient ainsi de l’hôpital l’autorisation de devenir parents…