À partir des concepts de la psychologie différentielle évaluant l’Intelligence en général et l’Intelligence Émotionnelle en particulier, ainsi que de nombreux travaux menés jusqu’ici dans le domaine de la psychologie, nous avons cherché à mettre au point une épreuve qui quantifierait l’Intelligence Émotionnelle sous la forme d’un quotient (QE : Quotient Émotionnel).

Pour ceci, nous avons élaboré une expérimentation comprenant un questionnaire destiné aux sujets évalués et un questionnaire spécifique à leurs professeurs. Le test élaboré pour les élèves du collège permet d’évaluer l’Intelligence Émotionnelle et le questionnaire destiné aux professeurs permet de vérifier la validité du Quotient Émotionnel en le comparant à leurs appréciations. On s’est appuyé en outre sur les résultats scolaires afin de comparer le Quotient Émotionnel des sujets à une base de données commune à tous.

Les résultats obtenus ont permis de discuter de la pertinence de la mise au point d’un tel test et de l’intérêt de chercher d’autres formes de mesure de l’intelligence que celles connues jusque-là. L’Intelligence Émotionnelle relance le débat sur l’intelligence unique ou multiple.

L’évaluation de l’intelligence et l’intelligence émotionnelle

La psychologie différentielle se préoccupe plus particulièrement de mesurer les différences entre les individus. Elle cherche à expliquer les mécanismes de raisonnement, le développement cognitif, le fonctionnement intellectuel…

Pour comprendre l’intelligence de l’homme, il semble primordial de tenter dans un premier temps de la définir et de cerner ses limites, son champ d’action et son domaine d’application. Les auteurs de psychologie différentielle avancent des points de vue qui diffèrent selon les courants théoriques et les époques. Depuis que la psychologie existe et s’intéresse donc à l’intelligence, elle s’applique à la mesurer et à la quantifier. Les tests ont été fabriqués dans cet objectif. Cependant, il persiste la problématique de l’intelligence unique ou multiple.

Afin de cerner plus précisément le terme d’intelligence émotionnelle qui nous intéresse ici, nous avons étudié les mécanismes émotionnels du point de vue neuro-cognitif. Les recherches biologiques en matière d’émotions suscitent un engouement tout récent et il est intéressant de prendre en compte les découvertes faites à ce sujet mettant en évidence que les individus se distinguent par leur capacité d’émotions tout comme leur niveau de cognition1.

Ces aspects théoriques amènent à élaborer une épreuve sous forme de questionnaire mesurant l’intelligence émotionnelle et s’inspirant des connaissances acquises a sur les tests d’intelligence et différents tests d’intelligence émotionnelle existants.

Définitions de l’Intelligence Émotionnelle

Qu’est-ce qu’une personne intelligente ? Un surdoué de la physique comme Einstein, un jeune prodige de la musique ou un joueur d’échecs à la Kasparov capable d’affronter Deep Blue, le plus puissant des ordinateurs ?

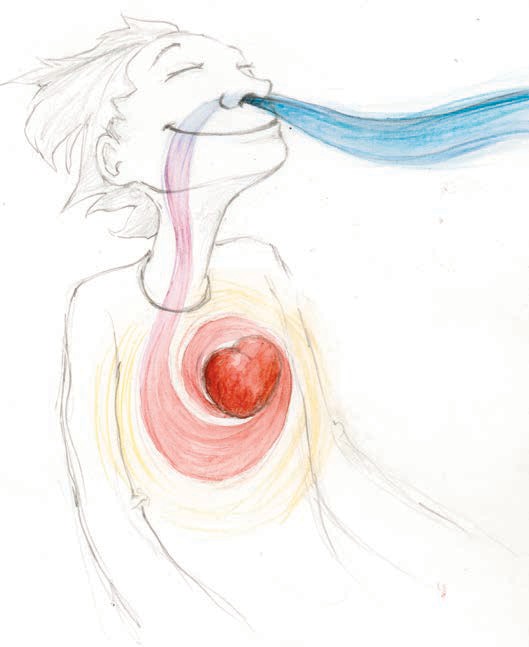

Pour le commun des mortels l’intelligence se calcule en Quotient Intellectuel (QI). Mais la véritable intelligence ne ferait-elle pas appel aux émotions, à la logique du cœur plus qu’à celle de la raison pure et dure ? Par exemple, le professeur Reuven Bar-On2, a mis au point un test de mesure d’une forme d’intelligence émotionnelle. Il en donne la définition suivante :

« Avoir conscience de ses propres émotions, avoir de l’estime de soi, de l’indépendance, de bonnes relations interpersonnelles, un sens des responsabilités sociales, une flexibilité, une tolérance au stress, de l’optimisme, de l’assurance, de l’empathie, savoir résoudre des problèmes, savoir contrôler ses impulsions… »

Il rajoute que l’Intelligence Émotionnelle, c’est « des capacités, compétences et adresse qui influencent les capacités de chacun à se débrouiller avec les contraintes de l’environnement et les pressions qui affectent directement le bien-être total de chacun. »

L’intelligence émotionnelle pourrait être ce « meltingpot » qui regroupe un ensemble de qualités et de dispositions individuelles (qualifiées habituellement de compétences non-techniques ou de qualités interpersonnelles et intrapersonnelles) qui débordent les domaines traditionnels que sont les connaissances particulières, l’intelligence générale et les qualités techniques ou professionnelles. La plupart des auteurs ayant écrit sur ce sujet indiquent qu’afin d’être pleinement adaptée et fonctionnelle (c’est-à-dire ayant une famille, conjoint, travail…), une personne doit être pourvue à la fois d’intelligence traditionnelle (QI) et d’intelligence émotionnelle (QE). De plus, l’intelligence émotionnelle signifie avoir conscience de ses émotions et de la façon dont elles peuvent influencer sur l’intelligence traditionnelle (par exemple altérer, aiguiser le jugement etc.). Cette notion cadre bien avec la pensée populaire selon laquelle, il faut, pour réussir dans la vie, outre l’intelligence, être capable d’établir et de maintenir de saines relations interpersonnelles.

« L’intelligence émotionnelle nous permet de penser de façon plus créative et d’utiliser nos émotions pour résoudre des problèmes. L’intelligence émotionnelle regroupe probablement, à divers degrés, l’intelligence en général. Une personne dotée d’intelligence émotionnelle présente des habiletés dans les quatre domaines suivants : identification des émotions, utilisation des émotions, compréhension des émotions, ajustement des émotions. »

In fine, l’intelligence émotionnelle pourrait se définir comme une panoplie d’aptitudes et d’habiletés non cognitives qui influent sur la capacité d’une personne à affronter les exigences et les pressions externes alors que l’intelligence « classique » serait un ensemble d’aptitudes cognitives servant à acquérir des connaissances, à mémoriser et à utiliser les éléments de sa propre culture pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne et pour s’adapter rapidement tant à un milieu stable qu’à un milieu en transformation.

On comprend bien qu’il ne soit pas d’usage d’associer l’intelligence et les émotions car elles sont radicalement opposées l’une à l’autre. Alors comment peut-on définir l’intelligence émotionnelle ? « On la reconnaît immédiatement en ce qu’elle met en contact avec ce qu’il y a d’humain en soi. Celui qui est habité par elle pénètre au-delà de la surface des choses, il écoute les motivations profondes. »

Daniel Goleman, Docteur en psychologie à l’Université de New York, est à l’origine de l’engouement populaire pour l’intelligence émotionnelle. Il a écrit deux Best-Seller qui définissent l’intelligence émotionnelle en tant qu’elle :

« recouvre la maîtrise de soi, l’ardeur et la persévérance et la faculté de s’inciter soi-même à l’action. […] elle permet de maîtriser nos pulsions affectives, de percer à jour les sentiments les plus intimes d’autrui, de nouer des relations harmonieuses avec les autres […], qu’elle signifie empathie, aptitude à se motiver ou à persévérer dans l’adversité, à maîtriser ses pulsions et à attendre avec patience la satisfaction de ses désirs, la capacité de conserver une humeur égale et de ne pas se laisser dominer par le chagrin au point de ne plus pouvoir penser, la capacité d’espérer […] ».

L’aptitude émotionnelle serait une méta capacité ; elle déterminerait avec quel bonheur nous exploitons nos autres atouts, y compris notre intellect3. »

Dans la mesure où nos émotions bloquent ou amplifient notre capacité de penser et de planifier, d’apprendre en vue d’atteindre un but lointain, de résoudre des problèmes, elles définissent les limites de notre aptitude à utiliser nos capacités mentales et décident donc de notre avenir. Et dans la mesure où nous sommes motivés par l’enthousiasme et le plaisir que nous procure ce que nous faisons (voire par un niveau optimal d’anxiété) les émotions peuvent nous mener à la réussite. C’est en ce sens que l’intelligence émotionnelle semble être une aptitude majeure qui influe sur toutes les autres en les stimulant ou en les inhibant. Toujours selon Daniel Goleman : « notre intelligence émotionnelle, serait notre capacité à apprendre diverses aptitudes pratiques qui sont fondées sur cinq composantes : la conscience de soi, la motivation, la maîtrise de soi, l’empathie, la maîtrise des relations humaines. »

D’autres auteurs tels que John Mayer (Université de Yale) et Peter Salovey (Université du New Hampshire) attribuent à l’intelligence émotionnelle un aspect plus social : « l’intelligence émotionnelle est une sorte d’intelligence sociale qui suppose la capacité à gérer ses émotions et celles des autres, à les discriminer, et à utiliser les informations sur les émotions pour guider ses pensées et ses actions. » Ces mêmes auteurs distinguent dans l’intelligence émotionnelle un versant intrapersonnel (connaissance de sa vie émotionnelle, gestion de sa vie émotionnelle, capacité à s’auto motiver) et un versant interpersonnel (capacité à percevoir les émotions d’autrui, capacité à maîtriser les relations sociales (Salovey et Mayer, 1990).

Comme nous pouvons le constater à travers toutes ces approches, l’intelligence émotionnelle est une notion qui embrasse de nombreuses dimensions et un nombre considérable de qualités personnelles et sociales. Certains aspects de cette intelligence émotionnelle peuvent être confondus avec ce que l’on nomme communément « traits de caractère »4. De plus, les éléments collectés ne sont pour l’instant pas très nombreux, les travaux de recherche empiriques dans ce domaine ne sont qu’à leur début.

L’émergence de l’intérêt porté à cet aspect de l’intelligence qu’est l’intelligence émotionnelle peut pourtant nous interroger quant à ses applications pratiques en termes d’évaluations. En effet, l’intelligence émotionnelle est en passe de devenir un nouveau moyen de différencier les individus entre eux. À diplômes égaux, à QI équivalents, il faut désormais trouver un nouveau mode de différentiation. On utiliserait donc nos émotions comme outils d’évaluations en vue d’un travail de sélection. La plupart des recherches américaines sur l’intelligence émotionnelle abondent en ce sens : un test de Quotient Émotionnel comme tout dernier outil de recrutement. Nos émotions en disent ainsi beaucoup sur nous-même et le QE vient donc contrebalancer le seul test du QI, ce qui ne peut qu’inviter à une réflexion autour de son utilisation et de ses attendus.