Éviter la confusion

Pour avoir une chance de comprendre quelque chose aux phénomènes sectaires, un préalable serait d’éviter quelques tentations réductionnistes. La plus fréquente est de réduire ceux-ci à une dimension religieuse qui n’est nullement une condition obligée. Une autre erreur consiste à ne retenir que les aspects délictueux du sectarisme et d’assimiler les organisations à des groupes criminels. Une erreur voisine serait d’assimiler le sectarisme à la psychopathologie et les adeptes à des malades. Enfin, la plus grave erreur serait de méconnaître la diversité extrême du phénomène affectant aussi bien la taille des groupes que les thèmes de référence, les structures organisationnelles, et surtout les types de risques présents d’un groupe à l’autre.

Au-delà des faits divers dramatiques et du problème du respect des croyances, la question qui se pose aux professionnels de la psychologie, est celle-ci : comment se fait-il qu’un nombre croissant de nos contemporains, à priori peu différents des autres, s’engagent dans la voie d’une allégeance inconditionnelle à un groupe, s’installent dans un isolat culturel alternatif auto référent et délèguent la gestion de tous les aspects de leur vie personnelle et sociale de façon durable ?

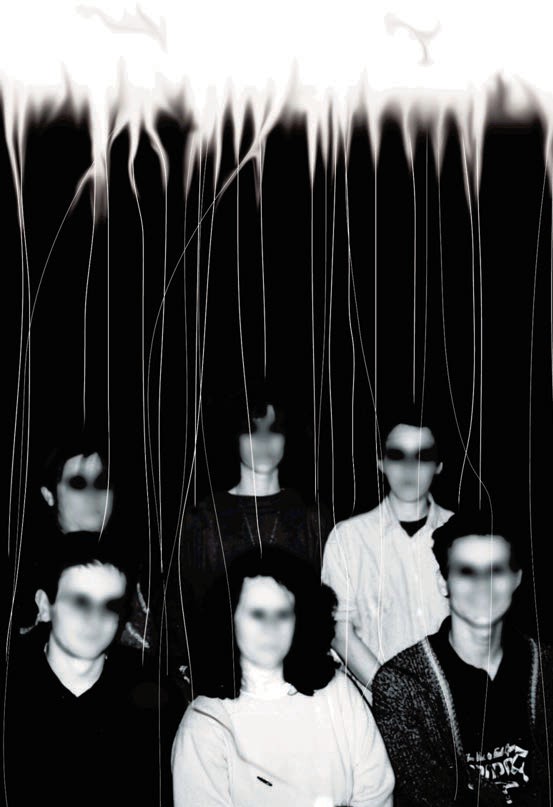

En simplifiant, on pourrait avancer que la dérive sectaire que présentent certains groupes à des degrés variables consiste dans la capacité de transformer des individus banals en adeptes. L’adepte typique étant caractérisé par ses certitudes péremptoires et inentamables, son zèle et son obéissance, ses distances et sa méfiance envers les profanes, son imperméabilité à toute critique du groupe, son instrumentalisation au service des dirigeants, ses règles morales exclusivement dictées par ses chefs, sa difficulté à quitter la prothèse de société que constitue le groupe.

Les facettes de l’embrigadement

Elles sont nombreuses. On peut ainsi s’intéresser au processus de transformation avec sa progression et ses étapes. On peut s’interroger sur la construction et l’entretien des certitudes. La question de l’unanimisme groupal et de l’obéissance se pose également. La difficile réversibilité de l’allégeance soulève la question d’un rapport au temps particulier. Les prises de distance et ruptures avec le monde profane rejoignent la question de l’élitisme. La déclinaison de l’auto référence groupale dans divers registres amène à s’interroger sur une facilitation aux transgressions et sur la toute-puissance groupale. Enfin, il faut s’interroger sur les modalités de consentement de l’adepte.

Le champ des certitudes irrationnelles, religieuses ou non, dépasse de beaucoup le domaine du sectarisme. L’époque actuelle fait suite à une période de progrès durable du rationalisme, lié aux conquêtes scientifiques. Il semble que la tendance se soit renversée et que l’on assiste à une exaltation du subjectif, de l’affectif et de l’émotionnel. Les groupes d’embrigadement exploitent cette tendance. Ce qui est ressenti profondément et surtout collectivement prend, à juste titre, un caractère d’authenticité (vérité émotionnelle). Mais par un glissement singulier, cette vérité émotionnelle est revendiquée comme une vérité objective servant de base aux raisonnements et de repère pour les comportements. Dans les groupes sectaires, pour inculquer les certitudes du groupe, on commence par faire table rase de tout ce qui était connu précédemment : « Toi qui entre ici, oublie tout ce que tu savais, croyais, aimais, respectais, et repars à zéro… ».

Le contenu des certitudes proposées obéit à la loi du tout ou rien ; on ne peut argumenter sur ce qui n’est pas démontrable. De plus, l’acceptation sans discussion du contenu dogmatique est présentée comme la condition même d’une progression de l’adepte. Toute contestation sera interprétée comme un défaut de motivation et de formation : « tu ne crois pas assez, tu n’en sais pas assez pour comprendre, tes questions le prouvent, plus tard tu comprendras ! »

Enfin, les certitudes ne valent pas que par leur contenu, elles ont des fonctions dans le groupe : maintenir la cohésion, maintenir la hiérarchie entre ceux qui sont les référents du message et les autres, protéger les adeptes du doute omniprésent, représenter une garantie de durée, entretenir un sentiment élitiste, etc. Dans ces conditions, on peut avancer qu’une certitude ne peut être abandonnée sans risques graves que si les fonctions qu’elle remplissait sont assurées différemment. Plongé dans l’isolat culturel que constitue un groupe sectaire, on imagine mal que l’adepte puisse trouver des substituts aux certitudes acquises qui rempliraient les mêmes fonctions. Sur le thème de la construction des erreurs, les ouvrages de Boudon1 et de Beauvois et Joule2 sont de références indispensables.

Le simple fait de proposer un corpus de vérités à assimiler ne suffirait pas si celles-ci ne s’inscrivaient pas dans un unanimisme groupal savamment construit et dans l’exigence d’une allégeance inconditionnelle au groupe. Celle-ci n’est pas initialement imposée par la contrainte, mais présentée comme une condition à accepter dans le cadre d’un processus initiatique. C’est parce que l’adepte souhaite progresser dans la connaissance et l’appartenance au groupe, à part entière, qu’il accepte et qu’il participe. Au départ l’adepte est dans la position du novice qui a tout à apprendre (néolangage, règles, dogmes, éthique particulière, histoire du groupe, personnages de référence…). La subtilité de l’embrigadement sectaire consiste à proposer, en le garantissant sans risques et réversible, un processus de formation et de conformisation, qui va, en fait, modifier toute la vision du monde de l’adepte, et ce, de façon difficilement réversible.

Le désir de progresser, ne serait-ce que par curiosité ou par défi personnel, ne suffirait pas sans le poids de l’unanimisme groupal et le désir de reconnaissance réciproque. L’« imaginaire groupal », analysé dans les travaux de Kaës3 rend compte d’une sorte de « folle ivresse d’un nous fusionnel tout puissant » qui surprend lorsqu’on écoute le témoignage d’adeptes. Des renforcements permanents sont obtenus par des cérémonials collectifs à forte charge émotionnelle, des mises en cause personnelles mobilisant la culpabilité latente, l’exploitation de la peur d’être mal intégré ou exclu du groupe. De plus les repères extérieurs sont progressivement disqualifiés et ceci est présenté comme une condition de la progression et de l’intégration dans le groupe.

Les groupes d’embrigadement développent un rapport particulier à la temporalité. Dans un monde souvent « désenchanté », et dans le deuil des grands projets collectifs, ces groupes réintroduisent la flèche du temps par le biais du processus initiatique, supposant une remobilisation de l’initiative. Le plus souvent, ils tentent de s’ancrer à la fois dans le passé lointain et dans l’avenir. Ils réinventent le commencement du monde et s’inscrivent dans une suite historique. Ils promettent des lendemains qui chantent en ce monde ou dans l’autre. Ils recherchent un impact direct sur la perception individuelle du temps et de l’histoire de chacun. Pas de groupe totalitaire sans une réécriture de l’histoire, collective et individuelle, puisque l’on sait que la prise en compte de l’histoire détermine, pour une large part, nos choix de conduites. Le contrôle du rapport au temps des adeptes par le groupe se traduit aussi par une extension progressive des moments à consacrer à l’engagement. La permanence des préoccupations de progression et des activités prescrites intervient pour beaucoup dans la dépendance.

Enfin, un groupe d’embrigadement se caractérise aussi par sa prétention à durer indéfiniment en créant de l’irréversible4. Il existe un déni permanent de l’inévitable finitude des êtres et des institutions. Cette prétention à l’irréversibilité peut séduire et conforter un sentiment de toute-puissance sur le temps par le canal d’un groupe à vocation millénaire.

On avance souvent, bien à tort, que les groupes à caractère sectaire méconnaîtraient l’éthique. Mis à part le cas de quelques dirigeants cyniques, il semble que la majorité des adeptes obéissent à des règles morales strictes, à ceci près que celles-ci sont propres au groupe. C’est tout le problème de l’auto référence revendiquée par ces groupes en tous domaines : celui du Savoir, en présentant un corpus de connaissances alternatif et original, celui des comportements en poussant les prescriptions dans les moindres détails, celui de l’affectivité en prétendant gérer les liens et les sentiments à l’intérieur et hors du groupe, celui de l’organisation sociale en voulant se substituer au politique, et enfin celui des Lois en ne reconnaissant que les règles édictées par le groupe. Ce programme « tout compris » et auto suffisant peut séduire car il fait l’économie de la complexité et des doutes inhérents à notre époque.

La prétention à l’auto référence groupale en ce qui concerne la définition des règles morales est lourde de risques à terme. Car, même si la doctrine ne comporte pas de principes directement contraires au droit, même s’il n’y a pas de prescriptions formelles d’actes délictueux, l’emprise groupale constitue une facilitation des transgressions5.

Cet article, nécessairement limité, n’aborde pas la question des mécanismes individuels entrant en jeu dans l’embrigadement, dont il ne faut pas minimiser l’importance, mais qui est abordée dans d’autres contributions.

L’importance indéniable du gourou, largement débattue lors d’un colloque à Bruxelles6 ne sera évoquée ici que pour souligner le jeu interactif de celui-ci avec les adeptes, dans une contribution partagée à la construction de l’embrigadement.

L’audience croissante des groupes sectaires, et des différents fanatismes ne serait pas explicable si on ne la mettait pas en relation avec les grandes évolutions sociétales contemporaines. Les progrès de la communication font de nous des citoyens surinformés mais privés de grilles d’analyse pertinentes et de capacités d’initiative en retour sur des phénomènes globalisés. Parallèlement des institutions-repères (nations, confessions traditionnelles…) sont en crise. Comment s’étonner du succès des replis identitaires en direction de groupes plus accessibles et plus lisibles. Il s’agit là de positions défensives explicables dans un contexte de menaces imprécises mais généralisées7. On sait le rôle que joue dans les groupes d’embrigadement, l’utilisation stratégique des peurs et des réassurances. Grande est la tentation, face à la complexité et à l’incertitude de l’avenir, de proposer des prothèses de société, refermées sur elles-mêmes et n’entretenant avec l’univers extérieur que des rapports de méfiance ou de prosélytisme.