Je pense qu’un style se construit à la fois sur les choses que l’on aime et sur les choses que l’on n’aime pas. Je n’aime pas quand les orchestres sont très touffus et très compactés, j’aime bien qu’il y ait de l’air entre les lignes et j’aime que l’on entende des contrepoints. Ce qui fait défaut dans de nombreux « scores » hollywoodiens actuels. Williams est le maître de la mélodie, il possède une invention démente, à la fois mélodique et rythmique, avec des orchestrations d’une virtuosité incroyable. […] J’ai abordé Valérian comme je l’aurais fait pour n’importe quel film : il fallait trouver des mélodies, des orchestrations un peu sophistiquées et des contrepoints. J’ai également utilisé l’orchestre avec une espèce d’élégance que j’ai héritée des Français. (Desplat 2022)

Avec Valérian et la Cité des mille planètes (Luc Besson, 2017), grande production EuropaCorp adaptée de la bande dessinée franco-belge de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières (plus particulièrement des tomes intitulés L’Ambassadeur des ombres ou Le Cercle des pouvoirs), Luc Besson rend un hommage clair à l’univers de George Lucas. La bande dessinée française qui aurait initialement inspiré certains créateurs de la saga Star Wars (George Lucas, 1977-1983) connaît, dès le commencement, un destin croisé avec les États-Unis (Magnaval 2022). C’est à la suite d’un séjour aux États-Unis, à la fin des années soixante, que Mézières et Christin créent Valérian. En l’adaptant au cinéma, Besson réalise un souhait de longue date dont on rencontre déjà des prémices dans Le Cinquième Élément (1997). Comme le cinéaste, le compositeur français Alexandre Desplat a également été imprégné dans sa jeunesse par ce roman graphique diffusé dans les numéros de la revue Pilote1.

Le préambule du film de Besson présente le contexte géopolitique de la Cité des mille planètes, Alpha, au son du morceau « Space Oddity » de David Bowie. D’abord en orbite près de la Terre, la désormais trop volumineuse Alpha est déplacée dans une autre constellation aux abords de la planète Mül. La séquence suivante dévoile la planète Mül où vivent les Pearls, peuple pacifique vivant dans un décor paradisiaque ; mais très vite, la planète est envahie et détruite à cause d’une guerre qui éclate autour d’Alpha. Dans son dernier souffle, la princesse, Lihö Minaa, ne parvenant pas à se réfugier avec les siens, réussit à contacter Valérian par télépathie pour qu’il vienne délivrer son peuple. Une succession de péripéties s’enchainent : Valérian et Laureline, agents spatio-temporels qui fonctionnent en tandem, se retrouvent entre le commandeur Filitt (à cause duquel Mül a été détruite, dommage collatéral du conflit) et les Pearls, pour remettre finalement à ces derniers le transmuteur (créature qui ressemble à un dinosaure miniature) et une perle que Valérian a réussi à récupérer, pour leur permettre de faire renaître leur planète.

Le genre du space opera (film dont l’action se situe en partie dans l’espace et/ou sur d’autres planètes) se divise en deux catégories. La première s’exprime plutôt sous la forme d’errance angoissée, musicalement soulignée par des dissonances, un langage à dominance contemporaine et privilégiant un timbre électronique ou électroacoustique (depuis le thérémine). La dimension anxiogène ici a souvent un rapport avec un contexte sociopolitique pessimiste, de la menace nucléaire dans les années 1950 jusqu’à la menace écologique dans les années 2010 (voir notamment Chion 2008 et 2019 ; Carayol 2023). La seconde, à laquelle la saga Star Wars ou Valérian appartiennent, relève d’une épopée intergalactique au manichéisme affirmé entre les forces du bien et du mal, mêlant registre humoristique, conflits géopolitiques intergalactiques, fantaisie, grande fresque proche du mélodrame et emprunte aussi ses racines à l’univers du superhéros. Musicalement, le symphonisme, globalement consonant, domine cette catégorie ; il est marqué par les codes du classicisme hollywoodien et les « cuivres rutilants […] [y] incarnent l’optimisme américain » (Berthomieu 2004, 87). Même s’il forme un duo de longue date avec Éric Serra dont l’écriture est davantage fertile pour des bandes originales réalisées au synthétiseur dans les années 1980-1990 (Subway, Luc Besson, 1985 ; Le Grand Bleu, Luc Besson, 1988 ; Léon, Luc Besson, 1994), Besson qui voulait une « composition classique » pour son film, a sollicité Desplat pour sa maîtrise du style néo-hollywoodien2. Ce dernier, qui s’impose à Hollywood depuis le début des années 2000, aussi bien dans un cinéma d’auteur que dans des superproductions3, suit la même trajectoire que celle initiée par Williams pour la saga Star Wars (voir, par exemple, Huvet 2022). Il y trouve le lieu de perpétuer la tradition musicale instaurée tout en l’adaptant à l’univers singulier du film qui s’exprime notamment par des échos au Cinquième Élément (certains personnages, la vie nocturne et verticale sur Alpha, le rôle donné à la chanteuse Rihanna, l’énergie globale de la mise en scène, et même la légère influence du style Serra dans le morceau original « Showtime »).

Williams, qui a déjà fait l’objet de bon nombre d’écrits universitaires (voir notamment Kalinak 1992 ; Berthomieu 2011 ; Audissino 2014 [2021] ; Huvet 2022), a un style hérité du post-romantisme, de l’impressionniste, ou encore des compositeurs anglais (Gustav Holst, Ralph Vaughan Williams). S’inscrivant dans la lignée du symphonisme narratif avec l’usage du leitmotiv marqué par des thèmes reconnaissables et dessinés, il cultive également le goût pour une écriture épique alliant le souvenir issu des fanfares américaines d’Erich W. Korngold et les élans hymniques d’Aaron Copland. Si son écriture est globalement tonale, il pratique aussi le brouillage harmonique (Rossi 2011, 113-140) jusqu’à l’atonalité inspirée notamment par des bruitistes comme Krzysztof Penderecki (par exemple, le début de Rencontres du troisième type, Steven Spielberg, 1977). Il manie une palette orchestrale très variée qui intègre une richesse rythmique conjuguant contrechants, polyrythmie, accents décalés, ostinatos aux rythmes trochaïques et passages plus choraux. Les adagios pour cordes élégiaques (« Anakin’s Betrayal », Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith, George Lucas, 2005) ou encore le lyrisme épique (voir Carayol 2012, 60-63) comme celui du thème principal du film E.T., l’extra-terrestre (Steven Spielberg, 1982), trouvant leur paroxysme dans les chœurs (« Duel of the Fates », Star Wars, épisode I : La Menace fantôme, George Lucas, 1999), peuvent laisser la place à des pages plus humoristiques où la dimension ludique accentuée parfois par une métrique asymétrique côtoie le pastiche ou encore un jazz symphonique au caractère burlesque et décalé (« Magicobus », Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, Alfonso Cuarón, 2004)4.

Desplat, compositeur français auquel nous avons déjà consacré plusieurs travaux (Carayol 2010, 2012, 2017, 2022, 2023), aime trouver le son d’un film en employant, par exemple, des instruments exotiques détournés dans des films qui ne traitent ni de voyage, ni d’un lieu géographique particulier (par exemple, le sifflement humain et l’accordéon dans La Forme de l’eau, Guillermo del Toro, 2017). Il associe, quand il compose spécifiquement pour les grandes productions américaines, une écriture minimaliste, des couleurs impressionnistes, des mélodies érodées ou encore une instrumentation épurée issue du symphonisme intimiste5 et un langage globalement modal intégrant ce qu’il nomme des « détours harmoniques6 » à des traits plus marqués du symphonisme hollywoodien (ce mélange de style est remarquable notamment dans les deux derniers opus de la saga Harry Potter). Il s’appuie souvent sur les codes en vigueur pour en offrir une relecture personnelle ; ainsi il crée une forme de codage épique-obscur féminin dans Twilight : Chapitre 2 - Tentation (Chris Weitz, 2009) (Carayol 2023, 100) ; ou encore, il destine le sixième degré mineur, habituellement relié à des scènes d’action, à l’intériorité d’un personnage (Druon 2023).

L’enjeu de l’article sera de montrer comment Desplat offre un revival de l’épopée intergalactique à partir du modèle matriciel williamsien, des principes généraux comme l’écriture de thèmes archétypaux (les deux motifs principaux développant une mimésis assez prégnante) jusqu’à des références précises à Star Wars. Il s’agira ensuite de montrer comment le compositeur français nous mène vers un symphonisme space-opératique modal et épuré en associant des alliages instrumentaux transparents, des caractéristiques émanant de la fantaisie, une écriture minimaliste et de nouvelles textures symphoniques.

Réappropriation des codes de l’épopée spatiale williamsienne

Technique issue des seventies et identifiants archétypaux au manichéisme marqué

Les hommages au style de Williams s’expriment en premier lieu à travers l’effectif et des choix techniques précis : Desplat intègre Conrad Pope (orchestrateur de Williams) à son équipe française d’orchestrateurs habituels (Bintus, Charon et Morizet). Il utilise, avec la complicité de l’ingénieur du son d’Abbey Road, Peter Cobbin, des micros à rubans Neumann des années 1970 pour l’enregistrement qui s’est déroulé à Radio France et il écrit pour un orchestre composé de quatre-vingt-quinze musiciens et d’une quarantaine de choristes, semblable à l’effectif mobilisé pour les grandes productions hollywoodiennes – parmi lesquelles figurent de nombreuses musiques de films de John Williams – enregistrées par le London Symphony Orchestra (LSO).

Desplat, qui se plaît à trouver une couleur instrumentale spécifique pour chacun de ses films, utilise un synthétiseur analogique monophonique de la fin des années 1970 remodélisé en version numérique par la société Arturia en 2016-2017 (facture technologique contemporaine de la réalisation du film). Le compositeur précise : « Arturia a sorti un super clavier le MatrixBrute qui a plein de sons synthé […] pour imiter des sonorités seventies » (Desplat 2022). Il intègre également à son orchestre symphonique une guitare Les Paul de la fin des années soixante afin de correspondre à l’époque et à l’univers de la bande dessinée.

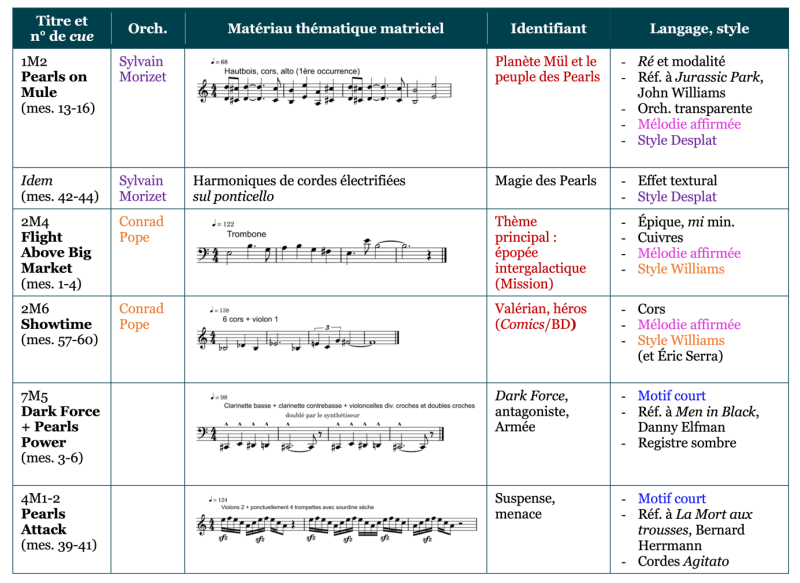

Tableau 1

Effectif instrumental complet dans Valérian.

Dans bon nombre de ses partitions, et dans Star Wars en particulier, John Williams force volontairement le trait avec « des thèmes aussi ostensibles et reconnaissables » ou en « personnalisant aussi clairement chaque camp et chaque personnage » (Chion 1995, 156). Même si, pour plusieurs grandes productions, Desplat renoue avec le néo-hollywoodisme, il ne crée pas automatiquement un repérage narratif (narrative cueing) aux contours mélodiques très prononcés, préférant mêler à son écriture, et c’est ce qui participe à son style, des caractéristiques issues du minimalisme, comme c’est le cas par exemple des deux derniers opus de la saga Harry Potter (voir Pignolet 2018). Pour Valérian, la démarche est autre, le compositeur français optant pour des identifiants archétypaux au manichéisme marqué. Il en ressort que pour les thèmes principaux reliés au « bien », Desplat a composé des mélodies dessinées, affirmées et assez facilement mémorisables (en rose dans le tableau 2), alors que pour le côté plus sombre, les motifs sont plus embryonnaires (en vert), notamment celui intitulé « Dark Force », hommage au thème de Men in Black (Barry Sonnenfeld, 1997) composé par Danny Elfman – autre source d’inspiration importante pour Desplat, notamment dans Valérian. La partition comporte trois thèmes principaux : celui associé aux Pearls et à la planète Mül, en ré majeur, modalisant, avec une orchestration transparente – hommage au thème composé par Williams pour Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993), en lien avec les transmuteurs de perles dont l’apparence fait penser à des dinosaures miniatures ; le thème de l’épopée/mission initiale (« Big Market ») en mi mineur (d’abord esquissé en do mineur avant l’arrivée au Big Market) et le thème associé à Valérian en si bémol mineur. Même si ce n’est pas systématique, lorsque Desplat accentue le style williamsien dans ses thèmes, il confie le traitement de l’orchestration à Conrad Pope.

Tableau 2

Identifiants archétypaux au manichéisme marqué dans la musique de Valérian7.

Les thèmes de Valérian et de la Mission (ou « Big Market »), susmentionnés dans le tableau contiennent une force descriptive importante qui rejoint le principe de « vedettarisme8 » des thèmes que l’on avait observé chez Williams (Carayol 2012, 75). Ce dernier donne une identité tellement forte à ses thèmes qu’ils ont la propriété d’accéder à la mémoire collective : ainsi, quand on écoute par exemple le thème des Aventuriers de l’arche perdue (Steven Spielberg, 1981), il nous semble immédiatement voir Harrison Ford avec son lasso. En reprenant les caractéristiques de l’écriture de Williams et cet aspect narratif extrêmement codifié, Desplat parvient, avec ces deux thèmes principaux (analysés ci-après), à imprégner le film de Besson d’une empreinte qui suit, au plus près, le héros.

Construction et évolution williamsienne des deux thèmes principaux

Tantôt sentimental ou nostalgique au piano, tantôt humoristique et mystérieux dans la scène qui se déroule dans Big Market, le thème de Valérian est esquissé ou tronqué jusqu’à ce qu’il soit enfin déroulé entièrement avec un caractère épique et héroïque dans une séquence qui appelle un climax. Le thème de Valérian obéit ainsi au principe de « dévoilement graduel » (Audissino 2014 [2021], 126) et suit exactement la logique observée par Chloé Huvet chez Williams :

les motifs importants tendent à être présentés de manière fragmentée tout au long du film, ces segments se développant jusqu’à une exposition ample et entière à un moment stratégique de la narration, comme le motif de la chasse au requin dans Les Dents de la mer (1975) ou le thème principal d’E.T. l’extra-terrestre (1982). (Huvet 2017, 73)

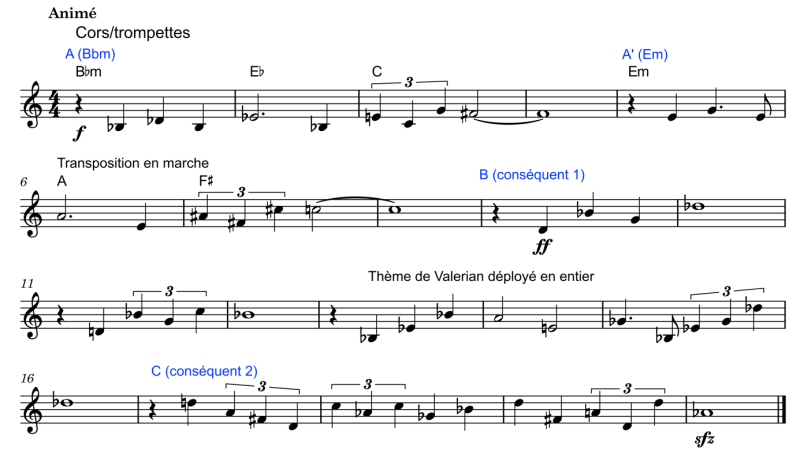

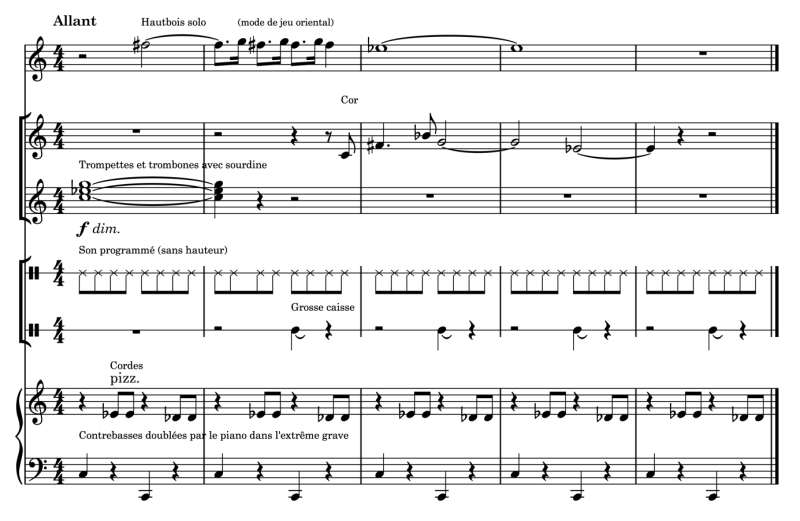

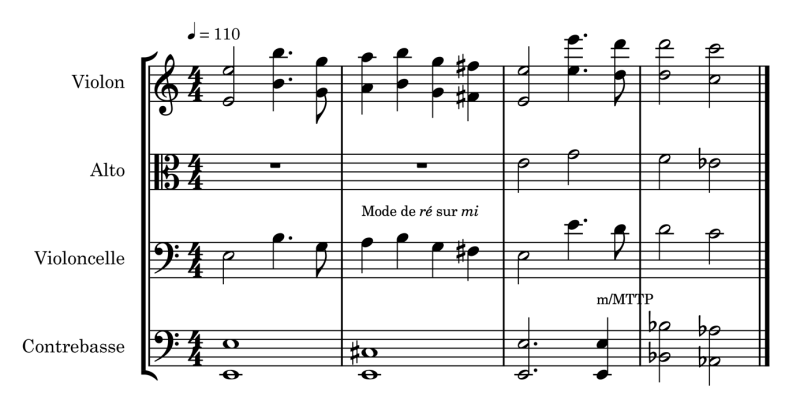

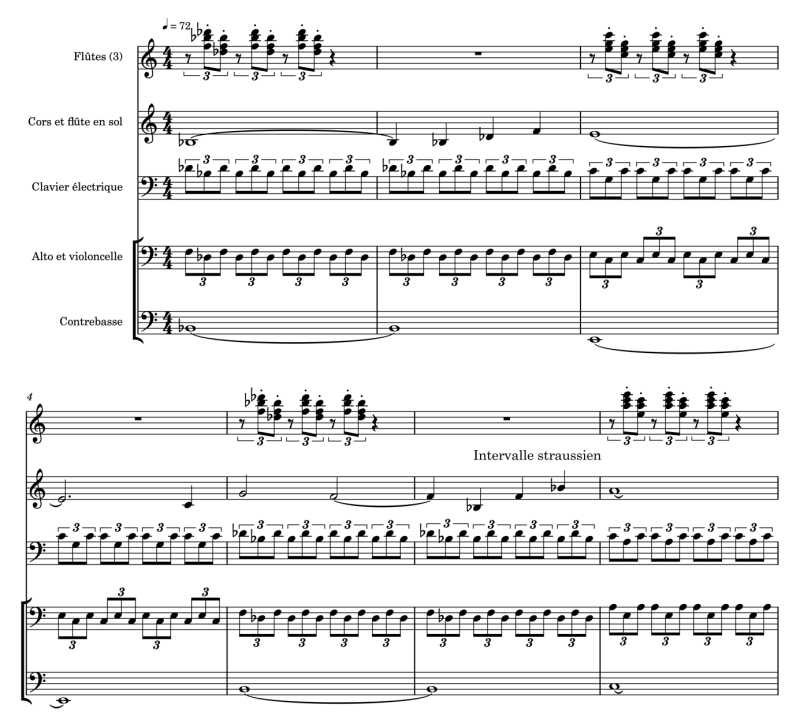

La scène où Valérian se lance dans une longue course poursuite à travers la Cité des mille planètes (52:54, extrait 1) pour protéger la sécurité menacée du Commandeur – par ordre du gouvernement – correspond au moment où le thème tripartite9, joué par six cors, quatre trompettes sur une trame électronique riche, est entendu dans sa version la plus développée d’une vingtaine de mesures : une phrase A de neuf notes en si bémol mineur est dupliquée, en marche également, en mi mineur (A’) et elle est suivie d’un conséquent subdivisé en deux parties B et C (exemple 1). Comme chez Williams, les envolées dynamiques des bois et des cordes en doubles en accentuent la dimension grandiose. L’amorce du thème, de quatre notes, est constituée d’une tierce mineure ascendante (si bémol - ré bémol) suivie d’une quarte juste (si bémol - mi bémol). Le thème ici porte des allures de comics, phénomène amplement mis en valeur par l’image reprenant notamment les codes d’un jeu vidéo immersif, relayé par un sound design connoté : somme de bruits technologiques lors du franchissement d’obstacles et autres propulseurs émanant de l’armure qui entoure Valérian, chevalier des temps modernes évoquant l’hésitation initiale des créateurs de la bande dessinée entre fiction médiévale et science-fiction. Si la couleur à dominante de gris, les cascades spectaculaires portées par un humain ou le registre vocal de l’acteur dans le grave évoquent Batman ; la rapidité avec laquelle il passe les obstacles ou encore la posture, point fermé/bras tendu devant quand il traverse le monde aquatique des Poulong, renvoient plutôt au personnage de Superman. Le thème, écrit à dessein en si bémol, tonalité du thème principal (également celui de Luke dans la saga Star Wars) suit globalement, dans un seul élan, la course déterminée de Valérian. Même s’il est doté, comme celui de Luke ou de Superman, d’une rythmique trochaïque, d’un « mouvement perpétuel en avant » (Huvet 2022, 181), des triolets de noires du taiko et d’une progression harmonique en marche ascendante, son mode mineur, son allure interne en arpèges brisés et sa transposition au triton supérieur altèrent sa posture super-héroïque. L’amorce du thème en tierce mineure, également, renvoie à cette tradition des héros obscurs, vulnérables ou, en tous les cas, faillibles10, faisant écho à ses propres propos quand il rappelle que Valérian et Laureline « n’ont rien qui puisse être comparé à Disney Channel ou Marvel » et que « ce ne sont pas des superhéros » (Desplat 2022).

Exemple 1

« Valerian’s Armor », réduction personnelle à partir de la piste audio (00:09-00:41).

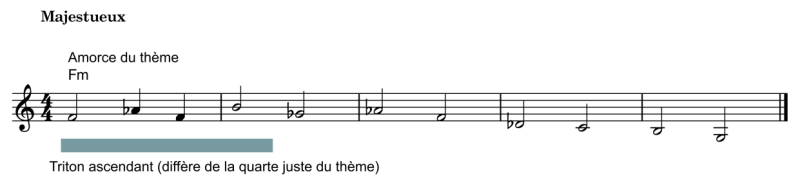

Avant cette séquence où l’exposition du thème de Valérian atteint son apogée, il y a déjà eu plusieurs occurrences, moins marquées, notamment dès le logo du film où le thème est seulement esquissé. S’il est ici reconnaissable par son amorce fondée sur la même tierce mineure ascendante, l’arpège brisé et son caractère relativement majestueux (cuivres brillants, cordes, percussions), le conséquent, bref et descendant, suit une autre trajectoire et les quatre premières notes du thème (en fa mineur au lieu de si bémol mineur) subissent une modification d’intervalle, le triton remplaçant la quarte juste afin d’annoncer d’emblée que le héros sera confronté à des péripéties tumultueuses (exemple 2).

Exemple 2

Valérian, motif du logo, réduction personnelle à partir de la piste audio (00:00-00:12).

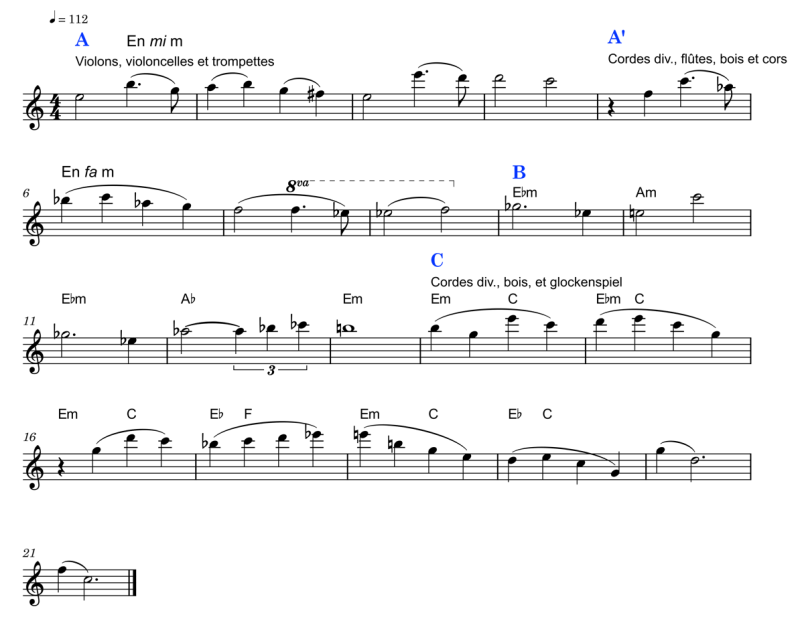

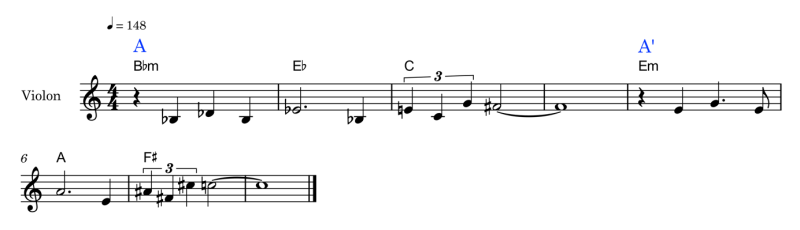

L’autre thème principal, celui de la mission initiale que l’on nomme « thème de l’épopée-mission », en mi mineur, apparaît dans la scène qui se déroule sur la planète Kyrian dans Big Market. Tout au long de la scène, le thème de l’épopée-mission évolue surtout en scherzo – on compte six occurrences du thème en environ cinq minutes (19:03-24:27) –, forme favorite de Williams (Berthomieu 1996, 72), alternant différents registres (épique, suspense, pop, humour ou western du désert), entendu de manière plus ou moins développée, fragmentée et dans différentes tonalités (mi mineur, do mineur, sol mineur). Le thème se déploie, en son entier, sur vingt-cinq mesures (en comptant le préambule énoncé au cor solo) dans une version épique et majestueuse au moment où l’on découvre ce marché virtuel (21:50-22:39, extrait 2), en même temps que les personnages, dont Valérian, alors qu’ils y déambulent. Pareil au thème de Valérian, le thème de l’épopée-mission obéit à une structure tripartite à peu près identique constituée d’une phrase (A) en mi mineur reprise en marche en fa mineur (A’), suivie de deux conséquents B et C (exemple 3). Surtout, le thème est amorcé par une quinte juste ascendante emblématique de l’épopée williamsienne, montrant d’emblée la bravoure et la réussite à venir de Valérian dans l’accomplissement de sa mission qui consiste à s’infiltrer dans Big Market afin de reprendre le transmuteur des Pearls à Igon Siruss (extra-terrestre aux allures de Jabba Le Hutt) :

On remarque, en effet, l’usage prééminent chez Williams de l’intervalle de quinte juste ascendant pour ouvrir les thèmes à caractère épique ou héroïque, s’inscrivant en cela au sein de conventions issues de la musique de scène et de la musique à programme. On en rencontre notamment dans les thèmes de Luke ou de la Force dans la trilogie impériale, ou dans celui que nous avons baptisé « réussite/victoire » dans la trilogie républicaine, ce procédé d’écriture irrigue l’ensemble de sa production mainstream : le thème principal de Superman (1978), celui de l’arrivée sur l’île dans Jurassic Park (1993) ou le motif de l’envol dans E.T. l’extra-terrestre, par exemple, débutent tous par un saut de quinte ascendant, entraînant et triomphal. (Huvet 2017, 79)

Exemple 3

« Flight Above the Big Market », réduction personnelle à partir de la piste audio (00:08-00:52).

Les entrelacs d’inspirations entre BD/Star Wars/adaptation du roman graphique au cinéma sont particulièrement prégnants dans cette séquence du Big Market. On y perçoit des univers croisés entre science-fiction, polar (par exemple, Valérian et Laureline sont des agents à qui l’on confie une mission bien précise pour rétablir la justice), registre humoristique et western dans un décorum oriental. Le schème désert-technologie de pointe se rencontre dans de nombreux space operas, y compris dans la saga Star Wars, lequel avait été en partie tourné en Tunisie, notamment pour créer l’imaginaire de Tatooine, musicalement relayé dans un morceau comme « Desert Winds ». Même si Desplat a globalement voulu éviter une instrumentation trop connotée (afin de ne pas trop souligner, selon ses propres termes, le colonialisme présent dans l’intrigue), il a tout de même reconduit ce schème en alliant, de manière globale, une trame électronique parmi les plus riches de la partition, incluant subbass, Evolve score loops et les sons Arturia, avec des colorations exotiques : le mode de mi, les mélopées orientalisantes des bois solos, la darbouka incorporée à la sixième occurrence du thème staccato de l’épopée-mission lorsque Valerian (dont la rythmique syncopée est reliée à sa démarche nonchalante) rejoint le sergent Cooper (23:39) qui lui explique comment fonctionne la boîte à transmatière pour transférer des objets d’une dimension à l’autre (exemple 4 / extrait 3).

Exemple 4

« Flight Above the Big Market », réduction personnelle à partir de la piste audio (01:05-01:12).

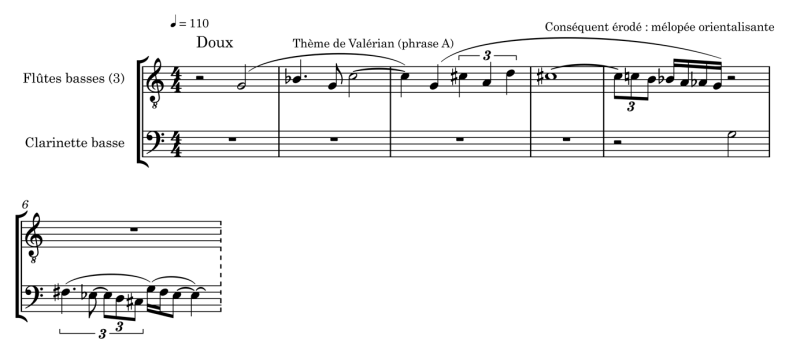

L’intervalle de seconde augmentée finit par s’infiltrer dans l’ensemble des motifs, y compris le thème de Valérian, en sol mineur ici, joué par trois flûtes basses et une clarinette basse en arrière-plan (exemple 5) quand il est incognito dans cet immense souk paradimensionnel (il s’agit de l’une des occurrences variées du thème prise dans le principe de dévoilement graduel avant la scène de climax analysée supra). En créant « une ambiance bollywoodienne » dans le sillon de ce que Ludovic Bource avait initié pour le premier opus OSS 117 : Le Caire, nid d’espions (Michel Hazanavicius, 2006) (Carayol 2006, 68), Desplat s’inscrit également dans la tradition des comédies du cinéma français contemporain ici. Comme Bource, il offre un pastiche de « l’accord James Bond » de John Barry11 au moment précis où Valérian règle les derniers détails sur un écran d’ordinateur virtuel avant de pénétrer dans le marché (19:53), afin de saisir l’essence du caractère faussement inconséquent de ce héros-espion ; et il ajoute une guitare jazz, couleur que l’on entendait par exemple dans la partition de Philippe Rombi pour Une employée modèle (Jacques Otmezguine, 2002), pour souligner le dynamisme et l’allure de Valérian, jeune agent en short et chemise hawaïenne12 (audio 1).

Exemple 5

« Flight Above the Big Market », thème de Valérian à la flûte basse, réduction personnelle à partir de la piste audio (01:31-01:45).

Comme chez Williams (et bon nombre de compositeurs néo-hollywoodiens), dans la tradition du narrative cueing qui consiste à élaborer un haut degré d’unité narrative, Desplat élabore également un réel réseau de thèmes, de contrechants, de connexions rythmiques, harmoniques et instrumentales à l’échelle de la partition complète – y compris entre les deux thèmes principaux analysés. Il existe notamment une parenté évidente entre le thème de Valérian et celui de la princesse Lihö Minaa qui trouve la force, en mourant, de le contacter par télépathie, afin qu’il puisse venir en aide à son peuple les Pearls (élément déclencheur de l’intrigue du film). Au premier abord, les deux motifs (exemples 6a et 6b) sont pratiquement construits, en toute logique, sur des paramètres inversés, les deux héros étant à la fois reliés et ayant une destinée contraire : le motif de la princesse se fonde sur une succession de quintes en mode de mi (mode qui représente ici, par extension, la population indigène des Pearls). Il est essentiellement joué par des timbres translucides (flûte, piano) et suit une trajectoire descendante (la fatalité s’abat sur elle). Le thème de Valérian principalement joué par des cors ou des cuivres, en mode mineur, repose sur des intervalles à la fois plus mouvants et plus tortueux (dont la tierce mineure et le triton), à l’aune des obstacles nombreux qu’il va devoir affronter pour parvenir à accomplir sa mission, mais il contient aussi de l’héroïsme (analysé supra) et il est globalement ascendant avec une rythmique trochaïque (qui va de l’avant). Reste les points de concordance : les deux thèmes sont reliés (connectés) par la rythmique en triolets (en augmentation pour le thème de Valérian) et la courbe mélodique générale en arpèges brisés (dès lors que le contact entre la princesse et Valérian est établi, le problème des Pearls devient la priorité à résoudre pour Valérian et ce quelques soient les enjeux).

Exemple 6a

« Valerian’s Armor », thème de Valérian.

Exemple 6b

« Pearls on Mule », motif de la Princesse.

Variantes et porosités des codes harmoniques du space opera

Au moment où la caméra survole Big Market (21:57), dévoilant alors un monde jusqu’alors invisible filmé à travers un filtre violet (c’est un monde où l’on voyage d’une dimension à l’autre de manière quasi naturelle), Desplat offre une combinaison de deux enchaînements harmoniques associés respectivement à la fantaisie et au space opera13 qu’il intègre au thème de l’épopée-mission.

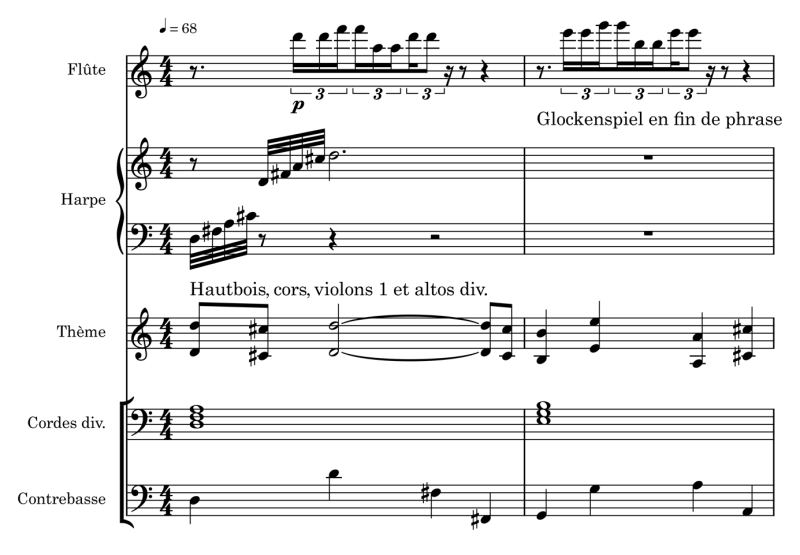

Comme le livre dans L’Histoire sans fin (Wolfgang Petersen, 1984), le quai 9 ¾ dans Harry Potter à l’école des sorciers (Chris Columbus, 2001) ou l’armoire sans fond dans Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique (Andrew Adamson, 2005), ce type d’élément devient ici la symbolique d’un portail vers un ailleurs propre au genre de la fantaisie. Dans Valérian, le portail est décliné dans un univers science-fictionnel : pour accéder à Big Market, sorte de métavers désertique et aride de la planète Kyrian, les humains qui le visitent – y compris Valérian en infiltration – doivent porter lunettes/masque 3D ou autre bras technologiques. Le thème de l’épopée-mission repose globalement sur un mode de la sur mi, mais à cet instant, il fait un bref emprunt au mode de ré signifiant le passage d’un monde à l’autre (exemple 7). Ce mode ici devient ainsi symbole du légendaire comme dans les films de fantaisie (Carayol 2023, 130-132), notamment le troisième opus de la saga Harry Potter mis en musique par John Williams (en particulier le thème du souvenir lié aux parents du jeune sorcier), ou encore le motif du royaume du Rohan dans la trilogie Le Seigneur des anneaux (Peter Jackson, Howard Shore, 2001-2003). L’utilisation du mode de ré est suffisamment rare dans la filmographie de Desplat (Druon 2023) pour en déduire ici sa volonté de marquer son thème par cette couleur connotée. À cet instant, l’emprunt au genre de la fantaisie est également traduit par l’orchestration type des scènes d’envol au lyrisme légendaire14 corrélée à une sensation de vitesse et d’apesanteur de la caméra volante, comme l’on peut trouver dans la scène du vol de l’Hippogriffe du troisième opus de la saga Harry Potter, ou encore au début de Maléfique (Robert Stromberg, James Newton Howard, 2014). De même, le glockenspiel, instrument évocateur de magie, de féérie dans la fantaisie, double la mélopée ondulatoire des violons de la partie C modulante du thème (exemple 3) au moment précis où tous les personnages (y compris Valérian) évoluant dans cet immense marché virtuel au milieu de mille enseignes lumineuses, engins volants, grande roue et autre tour Eiffel sont montrés sous la forme d’hologrammes violines et bleutés.

La phrase A du thème de l’épopée-mission s’achève par l’enchaînement harmonique mi mineur - si bémol majeur qui est une légère variante du « Major Triade Tritone Progression » (« MTTP ») – ou accords parfaits majeurs à distance de triton – dont Scott Murphy (2006) examine la présence quasi systématique dans de nombreuses partitions, y compris celle de Star Wars, pour évoquer le cosmos, la conquête du cosmos ou une épopée intergalactique.

Exemple 7

« Flight Above the Big Market » (A), réduction personnelle à partir de la piste audio (00:08-00:16).

Au diapason du héros qui évolue constamment dans des sphères spatiotemporelles, le thème de Valérian est également globalement fondé sur le schéma harmonique observé par Murphy dans les partitions du space opera, mais Desplat l’étire et le complexifie, le rendant, à la fois, plus difficile à tracer et omniprésent. Les phrases A/A’ du thème, constituées chacune de trois accords, sont amorcées par deux accords parfaits mineurs (et non majeurs) joués à une distance de quarte augmentée (si bémol - mi15) ou triton, mais pas de manière simultanée, comme c’est le cas dans l’enchaînement originel. Les derniers accords de chacune des phrases (A/A’) – do majeur - fa dièse majeur – reproduisent la formule (MTTP) à l’identique, même si c’est encore de manière non conjointe. Le compositeur joue aussi sur les contraires avec l’ambivalence des modes mineur/majeur et les tritons en miroir inversé : le fa dièse de la mélodie par rapport au do majeur dans la phrase A et le do bécarre de la mélodie par rapport au fa dièse majeur dans la phrase A’ (exemple 8). Ce geste compositionnel a double vocation, celle certes d’ancrer le héros dans le genre du space opera, mais aussi celle de symboliser, par la contamination du triton à connotation funeste, la connexion profonde et subliminale qui existe entre Valérian et la princesse16.

Exemple 8

Valérian, thème de Valérian, variante « MTTP » et contamination du triton.

Zoom sur deux références à Star Wars

Le jeu de références est une pratique courante chez Williams et les compositeurs néo-hollywoodiens17. Bon nombre d’emprunts masqués s’entrelacent avec les marques singulières de l’écriture d’un compositeur, et la partition de Desplat pour Valérian ne fait évidemment pas exception (pour rappel, le thème des Pearls fait un emprunt au thème de Jurassic Park de Williams ; et on entend par exemple des accents du Sacre du printemps d’Igor Stravinsky dans le morceau intitulé « Spaceship Chase »). Si le langage du compositeur français est globalement imprégné du style Williams, comme on l’a démontré jusqu’ici, notamment les deux thèmes principaux, sa force réside aussi dans le fait de distiller à plusieurs endroits des références à Star Wars, proches de la citation, en écho aux hommages visuels plus ou moins ostensibles et assumés du cinéaste. On peut notamment observer ce phénomène dans deux endroits prégnants de la partition où Desplat force particulièrement le trait.

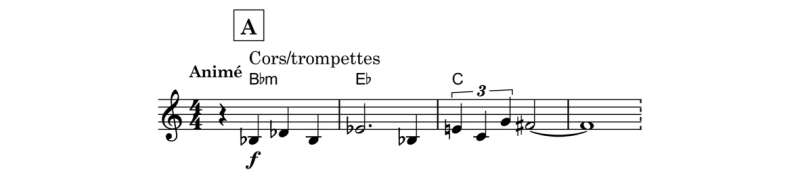

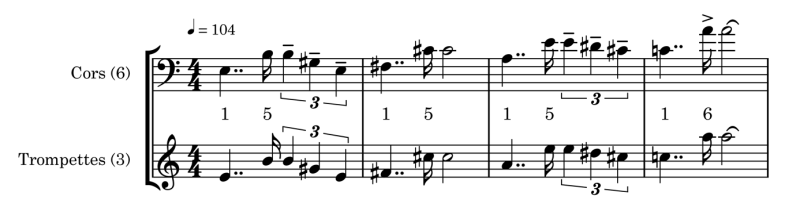

Alors que le marché virtuel se dévoile sous le regard émerveillé des humains qui s’apprêtent à y pénétrer (20:31), le thème de l’épopée-mission, alors joué en mode majeur par six cors et trois trompettes en ut à la sonorité brillante, est constitué d’une succession de sauts de quintes jusqu’à l’octave supérieure, dans un élan trochaïque et un mouvement global ascendant (extrait 4). Le compositeur français reproduit ce que Berthomieu (2013, 680) observe chez Williams dans Star Wars ou Superman (Richard Donner, 1978), dont la parenté n’est plus à démontrer : « avec ces intervalles, les notes donnent l’impression de se reproduire, de se nourrir d’elles-mêmes – la sensation est probablement celle d’un ordre accru, d’un gain de force ». Si le caractère épique du thème, disproportionné par rapport à l’action qui semble secondaire ici, peut sonner comme un pastiche discret aux fanfares williamsiennes, il permet aussi de souligner ce que l’entrée dans le monde de Big Market signifie pour Valérian, moment déclencheur de l’aventure à venir. Comme chez Williams dans Star Wars, le thème principal ici « symbolise ainsi les qualités et les idéaux du protagoniste de manière large » (Huvet 2022, 77-78), portant en lui la détermination que place Valérian dans l’accomplissement de sa mission.

Exemple 9

« Big Market », réduction personnelle à partir de la piste audio (01:29-01:39).

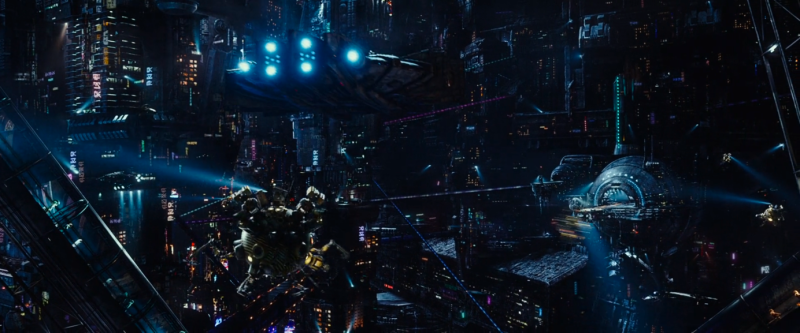

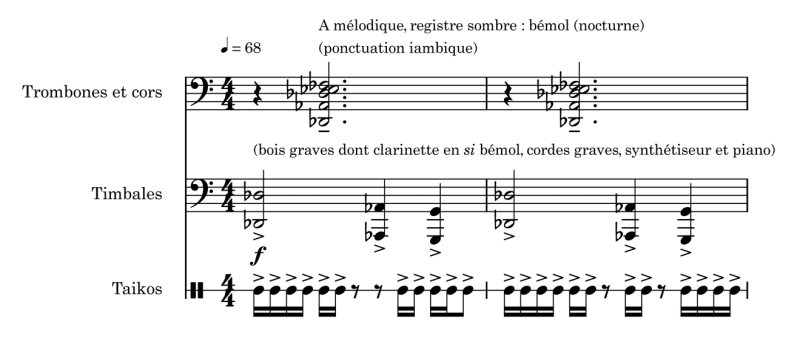

Dans Valérian, la scène de flashback où les Pearls racontent comment, lors d’une rixe spatiale sur Alpha, des humains dirigés par le commandeur Filitt ont entraîné leur chute (figure 1, extrait 5a), rend un hommage audiovisuel à la bataille-poursuite qui se déroule au-dessus de Coruscant, dans l’ouverture de Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith (séquence avec Obi-Wan, R2D2 et Anakin Skywalker aux commandes du vaisseau [figure 2, extrait 5b]). Alpha, comme Coruscant, ont en commun d’être des planètes mégalopoles et des centres géopolitiques puissants, au cœur de conflits entre différentes forces antagonistes. Sur le plan visuel, on retrouve ce mélange noir encre de l’espace avec les halos lumineux émanant des abords des planètes où se déroule l’action, ou encore la lumière bleutée des propulseurs d’une multitude de vaisseaux s’affrontant à vive allure (01:40:17). Dans la trajectoire du montage ultra-dynamique de cette scène de flashback, reconduisant, quasi à l’identique, celui de la séquence de Star Wars, Desplat compose un morceau de bravoure orchestrale qui conserve intacts les principes williamsiens : de courts motifs, étagés à divers pupitres, en « undersound designing » (c’est-à-dire une écriture orchestrale qui peut rivaliser avec le sound design de plus en plus performant : voir Carayol 2023, 226), enchaînent essentiellement des accords de cuivres en rafale morcelés par les envolées désordonnées des piccolos et des bois. Ce motif en strates semble rejoindre les propriétés de certains ostinatos williamsiens :

Les ostinatos williamsiens présentent la particularité d’entretenir un mouvement motorique vers l’avant très marqué dans un tempo soutenu, et de posséder un profil mélodique à la fois simple et bien dessiné au sein d’un ambitus assez restreint. (Huvet 2017, 74)

Figure 1

Valérian et la Cité des mille planètes, flashback de la rixe spatiale sur Alpha (01:45:07).

© EuropaCorp ; TF1 Films Production

Figure 2

Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith, bataille-poursuite au-dessus de Coruscant (04:39).

© Lucasfilm ; Walt Disney Studios

Vers un symphonisme space-opératique modal et épuré

Avec la complicité de Besson dont la volonté était d’offrir une adaptation libre et moderne de la bande dessinée de Christin et Mézières, Desplat compose également – et au-delà du style fortement imprégné par celui de Williams et du néo-hollywoodisme – une partition imprégnée par son style, avec une modalité dominante, des emprunts au minimalisme et une forme d’épure qui s’expriment en particulier dans la scène où Valérian et Laureline arrivent sur Alpha et surtout dans les séquences consacrées aux Pearls. Il y allie un langage issu du symphonisme intimiste, notamment dans l’utilisation d’une forme de « lyrisme contenu » (Carayol 2012, 185) qu’il affirme depuis sa collaboration avec Jacques Audiard, à des codes et/ou des références émanant du space opera. Tout au long de la partition, on rencontre des annotations comme « lontano » au début du morceau « Pearls on Mül », ou encore « ghosts bassons » (« bassons fantomatiques », indiqués en anglais sur la partition) pour le motif obscur dans « Pearls World » ; et lors des sessions d’enregistrement, le compositeur a souvent indiqué aux musiciens qu’il fallait jouer avec un timbre « étalé » et « feutré » (Desplat 2022).

Alpha – Couleurs nocturnes, feutrées et « modalisantes » du space opera

Dans la scène intitulée « Arriving on Alpha », la musique flotte comme le vaisseau de Valérian et Laureline. La présentation graphique et poétique d’Alpha est amorcée par un gros plan de la Cité des mille planètes (39:37, extrait 6), semblable à une gigantesque météorite d’où émane des lumières phosphorescentes (celles des vaisseaux qui s’y amarrent, métaphores des perles du début, et donc de l’énergie vitale permettant aux 3236 espèces d’y coexister). À l’instar de Metropolis de Fritz Lang (1927), filmer pléthore d’actions stratifiées à la verticale semble fasciner Besson, déjà dans son film Le Cinquième Élément. Et dans Valérian, le cinéaste a recours à cette verticalisation avec des lignes de fuites et des perspectives vertigineuses (figure 3) – présentes également dans la BD – dès lors que l’on voyage, avec Valérian et Laureline, dans les mondes d’Alpha et de Big Market où la vie pullule de la terre au ciel. Le thème, à la fois épique et feutré, est joué par le cor, mais, comme le souligne Sylvain Morizet (2019), « doublé par la flûte en sol pour lui donner un caractère éthéré ». Après les premières mesures en si bémol mineur, tonalité rappelant le motif de Valérian, Desplat insère un hommage modal au poème symphonique Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss (1896), le cor énonçant une quinte et une octave majestueuses – citation devenue une caractéristique récurrente du space opera, au gré de l’imaginaire des compositeurs depuis Herrmann pour Le Jour où la Terre s’arrêta (Robert Wise, 1951) jusqu’à Zimmer dans Interstellar (Christopher Nolan, 2014) (Carayol 2023, 235). On peut aussi y voir une citation de l’incipit du thème de Luke et Leia dans une version plus chromatique pour représenter Valérian et Laureline. L’ensemble du motif constitue une variante consonante et feutrée du thème d’Alien, le huitième passager (Ridley Scott, 1979) de Jerry Goldsmith (exemple 10) : on retrouve le principe des flûtes en triolets morcelés, traitées en écho sur des ondulations en triolets des cordes et du piano électrique, les violons faisant résonner des harmoniques de quartes. Le motif alterne deux triades en hexaccords18 (si bémol mineur/do majeur) – enchaînement contenu dans la progression mélodique du thème de Valérian – afin de créer une atmosphère étrange et s’achève par deux phrases en gamme par tons (l’inspiration debussyste était également présente dans la partition de Goldsmith19) évoluant sur quatre accords (do dièse mineur - sol mineur - mi bémol mineur - la majeur). La prédominance de la couleur bémol, à l’échelle du motif est le reflet des mondes nocturnes20, transposition visuelle du tome 15 de la bande dessinée intitulée Les Cercles du pouvoir. Une pédale grave de l’orgue, quasi imperceptible, version édulcorée d’une tradition du space opera du Jour où la Terre s’arrêta à Interstellar, enveloppe l’ensemble comme un relais discret aux tons à dominante bleutée de l’image, notamment celle du monde aquatique des Poulong (civilisation pacifique d’Alpha). Comme pour le thème de l’épopée-mission analysé supra, Desplat incruste l’amorce du thème d’Alpha dans une formule harmonique signature, ABAC (si bémol mineur - do majeur - si bémol mineur - la mineur), observée par Julien Druon dans toute la filmographie du compositeur (2023). Par ce geste associé aux thèmes les plus emblématiques du genre dans la partition, c’est un peu comme si le compositeur français y apposait son propre label space-opératique.

Figure 3

Valérian et la Cité des mille planètes, vie nocturne et verticale sur Alpha (42:49).

© EuropaCorp ; TF1 Films Production

Exemple 10

« Arriving on Alpha », réduction personnelle à partir de la piste audio (00:00-00:21).

Séquence d’ouverture des Pearls : un manichéisme musico-filmique en dégradé

Besson accorde un soin particulier aux Pearls qui basculent progressivement, tout au long de la séquence d’ouverture d’une durée de près de neuf minutes, d’une vie paisible dans un décor paradisiaque à une vision apocalyptique, la planète Mül étant détruite à cause d’un conflit spatial. Le réalisateur transforme la peuplade évocatrice des Incas dans la bande dessinée, en humanoïdes androgynes aux corps filiformes et à la peau translucide qui communiquent en dégageant des flux d’énergie scintillants. Dans le prolongement de ce qu’il a initié aux côtés de Jacques Audiard, Desplat mêle naturellement une écriture codifiée du genre et sa maîtrise du narrative cueing avec des pages épurées où dominent la transparence et le relief de motifs aux tournures délicates. Il s’applique à sculpter le manichéisme en dégradé de cette scène dont l’esthétique montre la volonté du cinéaste de situer son film entre cinéma intimiste et épopée collective.

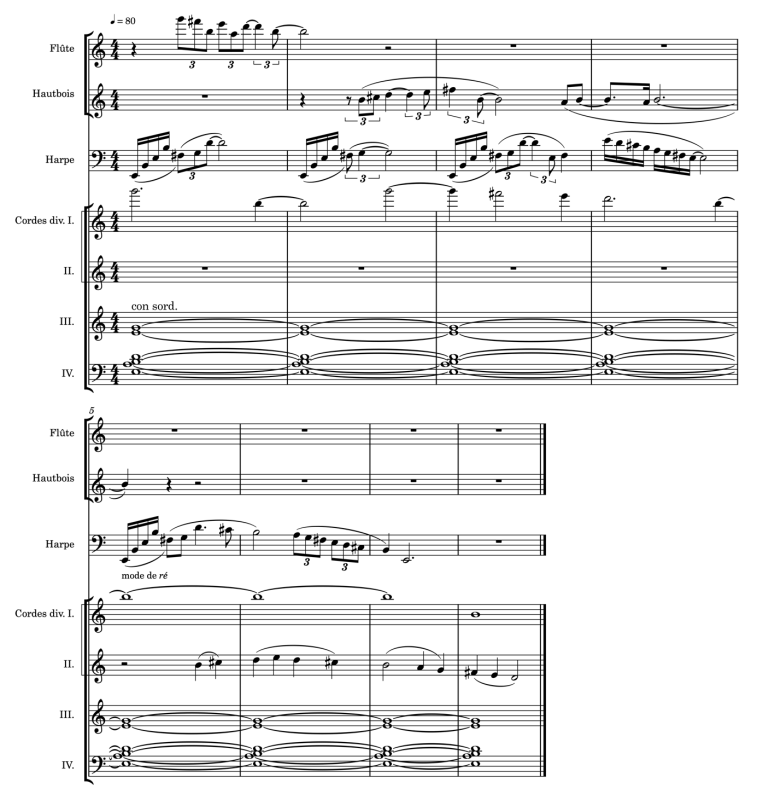

Trois courts extraits accompagnent de manière prégnante cette progression tout en nuances : le premier extrait (audio 2a), centré sur la princesse Lihö Minaa (figure 4a) reflète le caractère pacifique des Pearls vivant sur une planète entourée d’une eau turquoise et alimentée par des perles de couleur pastel. Le thème des Pearls en ré majeur joué par les violons divisés, le cor et les bois, est souligné par une orchestration délicate reliée à la douceur de vivre : cordes divisées, arpèges de la harpe, clarinette, flûte, glockenspiel, piano dans l’aigu, chœur de femmes bouche fermée.

Figure 4a

Valérian et la Cité des mille planètes, vie paisible des Pearls dans un décor paradisiaque (06:05).

© EuropaCorp ; TF1 Films Production

Exemple 11a

« Pearls on Mul », réduction personnelle à partir de la piste audio (00:41-00:48).

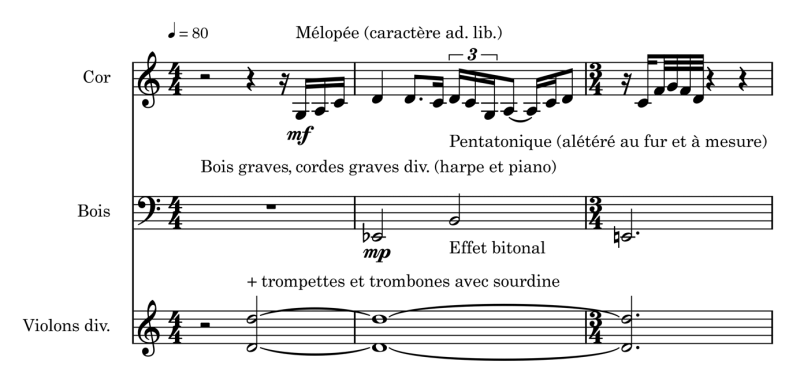

L’amorce du deuxième extrait (audio 2b) montre la princesse filmée légèrement en contreplongée, symbole de la destinée sombre à laquelle elle est promise. Le ciel bleu commence à se trouer de fumées noires issues de la guerre qui éclate aux abords de la planète Mül (figure 4b). D’une mélodie dessinée, on passe à une mélopée tortueuse du cor anglais solo (exemple 11b), propice à évoquer la solitude et la mélancolie (Berlioz 2003, 181). Elle évolue ad lib. (métrique changeante, triolets de doubles, quintolets, etc.) en mode pentatonique (fa, sol, la, do, ré) contrarié peu à peu par l’ajout de chromatismes sur un motif sombre à dominante bémol (symbolique nocturne), sorte de pédale obstinée, créant un effet bitonal (mi bémol - si bémol - mi bécarre ou fa bémol). L’ensemble est encore assez épuré, avec les cordes divisées, la harpe, ou les crotales frottés à l’archet qui suggèrent la malédiction chez Desplat depuis Twilight : Chapitre II - Tentation (Carayol 2017, 2022).

Figure 4b

Valérian et la Cité des mille planètes, le ciel bleu commence à se trouer de fumées noires (09:36).

© EuropaCorp ; TF1 Films Production

Exemple 11b

« Pearls on Mul », réduction personnelle à partir de la piste audio (04:15-04:21).

Le troisième extrait (audio 2c) correspond au moment de la destruction de Mül avec l’apparition, dans le ciel, d’un engin sombre (figure 4c) semblable à une pieuvre géante (directement inspiré d’une planche du tome 6 de la bande dessinée). Le gris et le noir engloutissent le décor paradisiaque. Les percussions au premier plan (notamment les Taikos guerriers) amorcent une polyrythmie d’où jaillissent les motifs embryonnaires et stridents des piccolos, et des percées de cors dans le lointain. L’ensemble est souligné par une ondulation vibratoire du MatrixBrute, son de l’apocalypse ici. Une courte transition marquée par trois accords dissonants du chœur (fatum) nous mène à un motif de style Péplum, énoncé en bémol aux timbales martelant notamment un triton funeste (exemple 11c). Ce passage donne ensuite lieu à un fugato déchaîné, secoué d’accents sforzando et décalés, qui se déploie en un immense crescendo orchestral au caractère lugubre.

Figure 4c

Valérian et la Cité des mille planètes, destruction de la planète Mül, atmosphère apocalyptique (11:21).

© EuropaCorp ; TF1 Films Production

Exemple 11c

« Pearls on Mul », réduction personnelle à partir de la piste audio (06:05-06:12).

De La jeune fille à la perle (Peter Webber, 2003) aux Pearls : traces du symphonisme intimiste

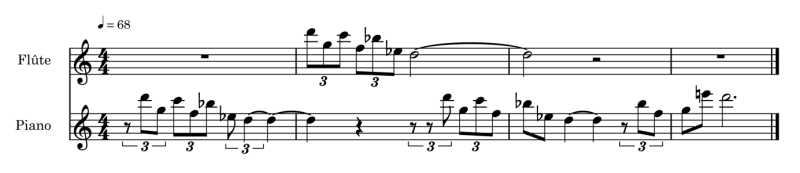

Pour la scène où Valérian apprend par l’impératrice Aloï de quelle manière il a été choisi comme hôte par la princesse Lihö Minaa, Desplat choisit un langage qui provient globalement du symphonisme intimiste, courant du cinéma français contemporain auquel il appartient quand il compose pour Audiard ou Giannoli. Ce geste compositionnel qu’il a déjà adopté pour certains morceaux d’autres grandes productions hollywoodiennes comme Twilight ou les derniers opus d’Harry Potter, s’exprime ici autant dans le style d’écriture que dans la fonction à l’image – il utilise certes le principe du underscoring mais sans multiplier les synchronismes pour ne se focaliser quasiment que sur la connexion interne entre Valérian et Lihö. Au moment où l’Impératrice prononce les mots « en décédant, les Pearls libèrent l’énergie restant dans leur corps sous la forme d’une vague qui voyage dans l’espace et le temps » (01:38:42), on entend des cellules de flûtes et flûtes altos se démultiplier (le compositeur étant flûtiste, ce pupitre est souvent mis à l’honneur dans ses partitions). Ce style répétitif associé à une instrumentation transparente (flûtes réverbérées, harpe et nappe de cordes divisées en harmoniques, avec sourdines et non vibrées), nous faisant basculer dans le registre de la confidence, renvoie à la fois à la détermination et à la délicatesse de la princesse. La couleur pentatonique logée dans le balancement en quartes ou quintes parallèles (côté archaïsant des Pearls) des flûtes éthérées et la mélopée modale sur des harmonies d’espèce, sont des échos lointains à la partition de La jeune fille à la perle. Desplat en retient cette synesthésie de lumières et la douceur des sentiments, la perle étant l’élément commun de fétichisation symbolique. Lorsque Lihö Minaa apparaît en fondu à travers le visage de Valérian qui sert de médium lors de ces brèves retrouvailles avec les siens, la mélopée descendante en arpèges brisés liée à la princesse est jouée par une flûte solo (exemple 12), lyrique mais en arrière-plan, créant un effet de « glacis sonore » ou de « perspective du son par transparence » (Carayol 2012, 112), avec la harpe égrenée et les cordes divisées :

[Les] glacis sonores sont constitués par la superposition du legato et du détaché, du lumineux sur une nappe plus opaque ou des sonorités éthérées qui percent sous de petits solos expressifs. Les modes de jeux complémentaires et un alliage de timbres diversifié entraînent des couleurs à la fois chatoyantes et douces. Le tout est exacerbé par le mixage qui établit avec précision le rapport d’intensité entre chaque instrument. Il s’agit d’une pensée pointilliste et détailliste de l’orchestration dont chaque individualité s’inscrit toutefois dans une unité. (Carayol 2012, 117)

Cet instant précis est également souligné par un enchaînement harmonique inattendu de deux accords de onzième d’espèce, accentuant cette dimension contemplative. Une mélopée en mode de ré – Valérian servant de portail (01:39:07) – est ensuite jouée consécutivement par le hautbois, la harpe et les cordes (extrait 7). Alexander Clark (2018, 153-157) constate que le mode de ré chez Desplat est porteur d’une émotion en clair-obscur, entre joie et mélancolie, ce qui fait particulièrement sens ici. L’ensemble, ponctué par les touches parcimonieuses d’un chœur ravélien de femmes bouche fermée, trouve un juste équilibre entre intériorité, extraordinaire et moment de grâce.

Exemple 12

« Pearl’s World », réduction personnelle à partir de la piste audio (03:39-04:08).

Nouvelles textures symphoniques pour la magie des Pearls

Dans Valérian, Desplat accorde une importance à l’impératrice Aloï, et surtout à son pouvoir ancestral de régénérer l’énergie de sa planète par l’intermédiaire d’un transmuteur de perles. C’est d’autant plus notable qu’il ne composera pas de thème aux contours dessinés pour Laureline (pourtant héroïne à part entière du film, quasiment au même titre que Valérian). Sous l’impact de l’acte de magie initié par l’impératrice à deux reprises – d’abord dans la scène où on la voit recueillir les perles alimentant la planète Mül avant la colonisation (extrait 8), puis dans la séquence où Laureline et Valérian remettent à l’impératrice Aloï une perle grâce à laquelle leur planète retrouvera son apparence d’origine –, Desplat crée une texture obtenue par les harmoniques des violons et violoncelles électriques divisés jouées sul ponticello. Cette sonorité particulière des cordes pour évoquer la magie avait été esquissée, dans une version acoustique, pour Twilight (« The Volturi », piste audio 06:42-07:18). Dans la seconde scène associée à la renaissance de la planète Mül (01:53:09), ce halo pointilliste, cette fois un stem des instruments enregistrés pour la scène originelle de la magie des perles, exacerbé par le mixage numérique, crée une aura timbrale autour du thème des Pearls, d’abord joué par les flûtes réverbérées, avant d’être relayé par le cor au caractère épique et feutré, puis par le chœur bouche fermée dans le lointain. L’ensemble évolue sur une harmonie modale alternant deux accords, sol mineur et la majeur, propices à évoquer l’extraordinaire (même type d’enchaînement que pour le morceau « Arriving on Alpha »). Le thème est souligné par les arpèges cristallins du piano ou du célesta dans l’aigu, par le triangle et par une subbass profonde en mouvement. De nouveau, Desplat évite de tout souligner à l’image – on observe, par exemple, l’absence de mickeymousing sous la mimique comique de la créature répliquant les perles. Associé aux autres sonorités diaphanes, le timbre kaléidoscopique des cordes électrifiées est autant un hommage moderne à la partition matricielle d’Herrmann pour Le Jour où la Terre s’arrêta21 qu’une volonté d’inventer un effet spécial instrumental devenant l’expression intimiste de la puissance et de la magie des Pearls.

Même si le film rencontre un succès très mitigé qui met à mal la société de production EuropaCorp et empêche le projet de faire de Valérian une saga, les propositions visuelles et musicales n’en sont pas moins riches, notamment les guerres aux alentours d’Alpha qui sont une allégorie des différents conflits de notre société contemporaine.

Si certaines musiques de grandes productions françaises de ces dernières années, qui appelleraient des grands thèmes et un symphonisme narratif marqué tendent, au contraire, à se tourner vers une forme d’abstraction mélodique réduite à des formules électroniques répétitives maintenues, la plupart du temps, dans une constante puissance sonore, une des forces de Valérian réside justement dans le choix du compositeur. En écrivant une musique sur mesure pour l’image, Desplat, qui dose avec ingéniosité symphonisme hollywoodien traditionnel et nouvelles propositions émanant notamment du cinéma intimiste français, permet une adhésion totale au film. Besson construit des parallèles esthétiques conférant une unité à l’ensemble tout en créant une tension perpétuelle entre des images post-Star Wars et celles issues de la bande dessinée originelle (les Shingouz sont, par exemple, des créatures remodelées à l’identique). L’univers aquatique des Poulong semble être la transposition nocturne des plages paradisiaques où évoluent les Pearls et le décor aux teintes pastels de la planète Mül trouve un écho dans le filtre violine du grand marché virtuel. Desplat, très sollicité à Hollywood depuis Birth de Jonathan Glazer (2004), Firewall de Richard Loncraine (2006) ou L’Étrange Histoire de Benjamin Button de David Fincher (2008), se plaît, tout comme le cinéaste, à disséminer une intertextualité au sein d’une partition dense, révélant sa capacité à toujours maintenir un juste équilibre entre la tradition post-williamsienne du space opera – jusque dans l’emploi d’un chœur d’homme guttural dans l’extrême grave, réminiscence de Palpatine (« Pearls Attack ») – et des traits stylistiques personnels. Le compositeur nous mène ainsi de la quinte trochaïque, de la posture héroïque de Valérian et des prouesses orchestrales mâtinées de contrepoints pour les actions de bravoure aux empreintes modales, délicates et éthérées pour suggérer la connexion télépathique entre Valérian et la princesse Lihö Minaa. Il imprime son écriture intimiste à une recherche de nouvelles textures propres au genre dans des pages particulièrement inventives quand il s’agit d’évoquer la magie des Pearls. Dans la trajectoire de celui de Williams, le symphonisme du compositeur français propose ainsi pour ce film, une alternative à ce « grand requiem d’un monde en décomposition » (Berthomieu 2004, 75), celui gouverné ailleurs par la machine, les drones et les samples, afin de perpétuer sa fonction emblématique, celle de nous emporter, avant tout, dans une galaxie lointaine de l’intemporel propre au genre.