À la fin des années 2010, quinze ans après la naissance de YouTube et moins d’une dizaine d’années après la sortie des derniers films Harry Potter réalisés par David Yates, de nombreux courts-métrages apparaissent sur la toile et racontent des moments inédits de la vie de Severus Rogue, d’Albus Dumbledore, de James et Lily Potter, ou encore de Rowena Serdaigle et d’autres personnages croisés tout au long des différents tomes de la saga écrite par J. K. Rowling. Cependant, ces films et courts-métrages n’ont pas été produits par les studios de la Warner avec qui Rowling participe à l’élaboration d’un Wizzarding World canonique depuis 2016. Élaborés dans un cadre privé, familial et amical, ils sont au contraire le fruit de réalisations collaboratives que l’on pourrait qualifier avec Mélanie Bourdaa de non officielles (2016, 107) et participent à des « effets de monde » ainsi que le qualifie Anaïs Goudmand : « les fans peuvent prolonger l’univers de la manière qui les intéresse », il ne s’agit pas en outre de « revivre éternellement et indéfiniment les aventures d’Harry Potter » mais plutôt de « créer ses propres aventures au sein de l’univers » (Goudmand 2023). Ces productions pourraient aussi être décrites comme « amateurs », dans une acception qui l’oppose au professionnel, si le terme ne rencontrait pas des problèmes de définition, plus spécifiquement dans le champ artistique, comme l’analysent les rapporteurs d’une mission commandée au ministère de la Culture au début des années 2000 :

La définition et l’usage des termes « amateurs » et « professionnels » varient d’un champ de pratique à l’autre ; ils varient également dans le temps. Ainsi en sport, la professionnalisation est un phénomène récent qui n’a pas affecté toutes les disciplines au même moment et de la même façon. Des différences importantes existent de même dans le domaine artistique. Le statut d’écrivain professionnel, par exemple, reste mal établi si bien que l’on peut être, comme Julien Gracq ou Paul Claudel, tenu pour un écrivain à part entière tout en exerçant, à temps plein, une activité professionnelle d’enseignant ou de diplomate. Chez les instrumentistes, chanteurs et compositeurs classiques, la pratique de haut niveau exige une technicité et un engagement difficilement compatible avec une autre activité professionnelle. C’est pourquoi, sans doute, la distinction entre amateurs et professionnels recouvre une distinction de niveau de performance. (Pouts-Lajus et al. 2002, 51)

En effet, même si des critères suffisamment neutres permettaient d’évaluer un « niveau de performance » audiovisuelle, les vidéos de fans se démarqueraient tout de même des productions officielles à d’autres égards. D’une part, parce qu’une fine connaissance du Potterverse1 a permis aux auteur·rices d’en extraire des récits cohérents qui complètent, enrichissent et subvertissent parfois le canon original2, d’autre part, parce que le succès phénoménal de ces vidéos (entre 20 000 et 3 millions de spectateur·rices) témoigne d’un engouement qui, en termes de réception, rivalisent presque avec les productions de la Warner Bros. Les pressions exercées sur les équipes des fanfilms en attestent : si le service juridique de la Warner n’a pas cherché à empêcher la diffusion en ligne de Les Fondateurs : Le Fantôme de Serdaigle (Lou-Anne Dubos) en 2019, il a en revanche interdit celle du second volet en 20223. Une bataille supplémentaire dans la « PotterWar » analysée sur Deep Media (Frank Rose 2011) et rapportée par Mélanie Bourdaa (2016, 107). Ces créations évoluent ainsi dans une zone grise où les industries culturelles disposent d’un pouvoir d’interdiction ou de contrôle, mais rencontrent toutefois des difficultés à réguler pleinement ces productions non officielles4.

Ces créateur·rices de seize ans s’inscrivent aussi dans la tradition do it yourself (fais-le toi-même, terme généralement appliqué à la confection d’objets, DIY5 dans le reste de l’article) ainsi que le permettent les outils numériques à leur disposition, sans l’appui financier et logistique des studios ou autres sociétés de productions, et des fanfictions, un phénomène ancien « rendu possible [par] la diffusion croissante de produits médiatiques de masse » (François 2007, 60). Sébastien François rappelle ainsi qu’en « septembre 2007, un site comme www.fanfiction.net rassemblait, toutes langues confondues, plus de 300 000 potterfictions – à savoir les récits inspirés de la franchise Harry Potter – pouvant aller de une à plusieurs centaines de pages chacune » (François 2007, 59). Les fanfilms, forme particulière de ces fanfictions, sont nombreux à retenir l’attention des publics à la fin des années 2010. Certaines vidéos se proposent même de les recenser, créant là un véritable catalogue de productions francophones et anglophones analysées par les potterheads6. Un commentaire de l’une de ces vidéos retient particulièrement notre attention, car il interroge à sa façon les limites entre fictions amateures et professionnelles : « L’équipe revient avec encore plus de professionnalisme. À un tel niveau, plus besoin de le dire : cette fiction s’élève presque au rang de véritable film tant la photographie, la qualité de l’image, les effets spéciaux, les décors sont exceptionnels » (Vous-Savez-Qui 2018). La notion de « véritable » cinéma évoquée dans le commentaire et semblant s’appuyer sur l’esthétique des superproductions hollywoodiennes, éclaire à la fois la démarche des créateur·rices et la réception de leurs œuvres. Ces productions cherchent non seulement à rendre hommage à l’univers d’origine d’un point de vue technique, mais aussi à s’inscrire dans l’univers canonique d’Harry Potter, c’est-à-dire établi visuellement et musicalement par la Warner. Comme l’expliquent Camille Nicol et Mélanie Millette, « sur le plan transmédiatique, les fanfilms requièrent également une maitrise fine des codes de l’univers : la vraisemblance des éléments visuels et sonores contribue à ancrer le récit, et participe à inscrire la fanfiction dans le prolongement du canon […]. Cela permet une cohérence narrative entre les différentes pièces d’un même univers. » (Nicol et Millette 2022, 21) Dans cette logique, la musique joue un rôle fondamental7 à la fois dans la narration et la création d’une atmosphère, comme dans la plupart des productions hollywoodiennes. Ainsi, si certaines de ces œuvres de fans utilisent des musiques préexistantes, d’autres font appel, toujours dans un cadre personnel, privé et « amateur » au sens défini précédemment, à des compositeur·rices sur qui l’ombre de John Williams, en tant que premier compositeur de la saga, demeure omniprésente. C’est par exemple le cas dans les trois productions françaises pionnières suivantes8 : le fanfilm Warren Flamel : La Malédiction de l’Immortalité – Épisodes 1 à 39 (Quentin Vectan Berbey, 2014-2019), Le Maître de la Mort10 (Maxime Sanchez, Basile Bacon et Clément Ferrigno, 2016), ainsi que Les Fondateurs : Le Fantôme de Serdaigle11 (Lou-Anne Dubos, 2019), dont les musiques ont été composées par Thomas Kubler (Warren Flamel) et Clément Ferrigno (Le Maître de la Mort et Les Fondateurs), qui avaient alors tous les deux seize ans.

Figure 1

Affiches de la série de fanfilms non officiels Warren Flamel, Le Maître de la Mort et Les Fondateurs.

Que se passe-t-il lorsque de jeunes musiciens apparemment peu expérimentés s’emparent des musiques d’un compositeur tutélaire, dont les partitions ont marqué à la fois la saga et l’imaginaire des fans ? Ces œuvres de fans s’inscrivent-elles réellement dans la même démarche esthétique que les films produits par la Warner, au point que la multinationale soit prête à engager des actions juridiques contre de jeunes créateur·rices passionné·es ? Comment opérer une comparaison entre ces productions amateurs et les œuvres officielles ? Pour répondre à ces questions, nous reviendrons d’abord sur le processus de création de ces fanfilms. Nous interrogerons ensuite l’inscription des musiques de Kubler et Ferrigno dans le monde musical d’Harry Potter en nous appuyant sur les travaux fondateurs de Jamie Lynn Webster et, pour finir, nous montrerons que les musiques des jeunes compositeurs s’éloignent du modèle williamsien.

Faire soi-même : étude du processus de création

Comprendre ces musiques demande avant tout à revenir sur leur processus de création. Thomas Kubler et Clément Ferrigno sont adolescents au moment où ils composent la musique de leurs fanfilms respectifs. Si Kubler a reçu une formation musicale classique et suivi des études en école de musique, en licence de musicologie puis au sein du master MAAAV (Musique appliquée aux arts visuels) de l’université Lumière Lyon 2, Ferrigno, comme Erik Satie à la fin du xixe siècle, abandonne le conservatoire au bout de six mois. Il se forme cependant en autodidacte et des vidéos trouvées sur YouTube, comme celles de Rick Beato12, nourrissent sa pratique empirique de la composition. Ferrigno travaille ses musiques sur les séquenceurs GarageBand, Ableton puis Logic Pro et télécharge des banques de sons parfois obtenues de manière non officielle qui lui permettent de créer, avec patience, des timbres phonogéniques proches d’un rendu « professionnel ». Ces outils lui donnent l’impression que tout l’orchestre est désormais « accessible sous [ses] doigts » (Ferrigno 2022). Sans avoir besoin de suivre des cours de composition ou d’orchestration, Clément Ferrigno développe une pratique musicale compositionnelle en dehors de toute institution : un mode d’apprentissage DIY par le prisme de l’expérience et de l’expérimentation, comme l’expliquait Samuel Chagnard dans l’étude de cas d’une « socialisation musicale ratée » :

Vécue sur le mode du loisir, s’appuyant sur le jeu hic et nunc, [la pratique musicale de Sofiane] ne répond pas au mode scolaire d’appropriation musicale centré sur un rapport distancié à la pratique, tant par la logique scripturale que par l’instauration d’une satisfaction différée qu’il impose. (Chagnard 2023)

La musique produite par Ferrigno surprend par le réalisme des timbres, à tel point qu’il devient difficile à l’écoute d’identifier l’origine des instruments échantillonnés. Le rendu de certains instruments est toutefois d’une meilleure qualité que d’autres (du point de vue du réalisme imitatif), ce qui a pour conséquence d’orienter les choix du compositeur vers certains timbres virtuels préprogrammés, lesquels donnent naissance à des formules idiosyncratiques, comme les ostinatos de cordes graves en staccato, joués en boucle, qui servent de fond sonore au contrepoint dissonant confié aux cordes plaintives (extrait 1). L’analyse de ces musiques commence ainsi en prenant en compte leur dimension matérielle.

Exemple 1

Le Maître de la mort, ostinato confié à un pupitre de violoncelles programmés en staccato.

Pour les deux premiers épisodes de sa websérie, Kubler compose quant à lui d’abord directement sur l’éditeur de partition Finale, dont il détourne la fonction principale. Le logiciel permet en effet d’entendre la musique gravée puis de l’exporter en audio. La finesse de restitution musicale n’est donc pas aussi travaillée sur Finale que sur des séquenceurs comme Logic Pro, GarageBand ou Cubase. Les paramètres agogiques de la musique, en outre, ne peuvent être programmés avec précision, ce qui pose alors à Kubler de nombreux problèmes de synchronisation entre la musique et l’image au moment de la composition. Faisant preuve de créativité, le compositeur transforme, grâce à des calques, les numéros de mesure en timecode dans l’éditeur de partition et laisse deux mesures vides au début de sa partition. Cela lui laisse assez de temps pour lancer la vidéo sur VLC puis de lancer le lecteur Finale sur la première mesure. Enfin, une fois le travail de composition sur le logiciel de gravure effectué, Kubler produit sa partition avec FL Studio. En résulte une impression très fine, presque indécelable, de tuilage « imparfait » ou décalé entre les séquences musicales. Les points de synchronisme entre la musique et l’image (apparition d’un thème, changement d’orchestration, interruption de l’accompagnement rythmique) servent ainsi non pas à souligner des gestes ou des mouvements de caméra comme c’est souvent le cas dans le symphonisme classique hollywoodien, mais à marquer les transitions entre différentes ambiances musicales pensées par bloc narratif (extrait 2).

Ce type de synchronisme est d’autant plus important qu’il prend place dans un format court (ce premier épisode de Warren Flamel ne dure que cinq minutes) et révèle le découpage technique de l’épisode. En effet, le compositeur et le réalisateur ne se livraient pas à une spotting session13 commune et le réalisateur « n’utilisait pas forcément de musique temporaire » pour le prémontage du film (Kubler 2022). De même, dans la scène de bataille finale, réalisée cinq ans plus tard, la musique ne suit pas tout à fait l’action dans l’esprit du symphonisme hollywoodien ; elle reflète certes l’affolement de la scène et le danger, mais dans un rapport synchronique à l’image moins prononcé. Ce synchronisme « par degré » intervient notamment lorsque Lavinia crie « non » et met sa main sur le bras d’un sorcier du ministère. À ce moment-là, une nouvelle mélodie surgit aux cors, doublée par les violoncelles, sans interrompre l’ostinato motorique des contrebasses ; les contours harmoniques de cette mélodie sont soulignés par les chœurs, écrits en valeurs longues, qui en révèlent alors l’aspect coloriste et la logique transformationnelle (initiée par une transformation PRP, d’après la théorie néoriemannienne qui évalue les transformations d’un accord à un autre hors du cadre des fonctions tonales, à partir d’un accord de mi mineur puis une progression plus tonale en ré bémol majeur sur deux accords avant de se terminer par une transformation L). Kubler fait alors entendre deux combinaisons orchestrales et rythmiques différentes afin de souligner les deux évènements qui marquent la fin du combat et donc la fin de cette « période » narrative, lorsque Lobélia tombe au sol et que Warren se fait désarmer (extrait 3).

On retient donc du processus de création des jeunes compositeurs qu’il est déterminé par d’importantes contraintes techniques, qu’ils parviennent à contourner par des gestes personnels et d’ainsi envisager des solutions créatives. Autodidactes au moment d’écrire la musique pour ces courts-métrages, Thomas Kubler et Clément Ferrigno prennent en main un matériel informatique qui peut paraitre complexe et dont l’utilisation exige un certain niveau d’expertise. Plutôt que de préférer au style symphonique, qui requiert une longue initiation aux techniques de l’orchestration et de l’arrangement, un genre de musique aux techniques plus abordables, tous deux se servent des outils et ressources numériques afin de contourner les difficultés qu’ils rencontrent. Ainsi, la discrimination qualitative de certaines banques de son, qui demandent une programmation plus poussée pour un rendu sonore exigeant, engage les compositeurs à privilégier certains timbres à d’autres – les cordes staccato comme les voix solistes sont par exemple très souvent mises en avant. De plus, les modalités de fabrication de la musique, liées au flux de travail des compositeurs, pèsent également sur l’intégration des musiques au montage. À cet égard, les musiques de Warren Flamel, Les Maîtres de la Mort ou de Les Fondateurs ne sont pas tout à fait comparables à des musiques de film traditionnelles. Pourtant, Ferrigno et Kubler ne cachent pas que leurs musiques s’inscrivent dans l’héritage de celle de John Williams pour Harry Potter. Par conséquent, comment négocient-ils l’intégration des musiques et du son dans un espace musical codifié ?

Des sons et des musiques originales ?

Les fanfilms que nous venons de citer s’inscrivent indubitablement dans le canon visuel et sonore des films réalisés par Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell et David Yates. La banque originale de sons libres de droits, développée par Benoît Griesbach et Quentin Vectan pour la VectanProduction, est plus proche des sons des sortilèges secs et agressifs inventés par Andy Kennedy et Jimmy Boyle dans L’Ordre du Phénix (David Yates, 2007) que des sons créés par Randy Thom dans La Chambre des secrets (Chris Colombus, 2002), qui, électriques et explosifs, s’apparentent à des feux d’artifice (Nerdwriter1 2018). Ainsi, dans La Chambre des secrets, lorsque Severus Rogue attaque Gilderoy Lockhart, le sortilège expelliarmus est associé à un son long et fusé qui s’étire en suivant la trajectoire du maléfice jusqu’à son extinction (extrait 4). Le sortilège se décompose alors en trois temps : l’attaque explosive, sa trajectoire et son impact. Le sortilège de désarmement, plus réaliste dans L’Ordre du Phénix, sonne comme un coup de fouet, ce qui correspond alors au mouvement de poignet effectué par les sorciers afin de le lancer correctement (extrait 5). Le même bruitage de fouet est repris par la VectanProduction (extrait 6).

À l’instar des effets sonores, les fanfilms étudiés sont tous influencés par la vision de David Yates et la photographie gothique et dualiste, tantôt sombre ou lumineuse d’Eduardo Serra.

Figure 2

Comparaison entre la photographie des fanfilms (colonne de gauche) et Le Prince de sang mêlé (colonne de droite).

© Warner Bros.

D’un point de vue sonore et visuel, on remarque donc que ces jeunes créateur·rices se réclament plus d’une tradition potterienne tardive, aux couleurs moins chatoyantes, à un univers plus sombre qui s’adresse à un public plus adulte. Qu’en est-il de la musique ?

Des entretiens que nous avons menés avec les deux compositeurs, il est d’abord ressorti que l’ampleur de la musique symphonique de John Williams agissait en premier lieu comme un repoussoir pour de jeunes compositeurs inexpérimentés. Ferrigno explique par exemple qu’il n’a pas souhaité travailler à partir des thèmes du compositeur des trois premiers films de la saga « par respect ou par peur de la confrontation ». Kubler affirme, quant à lui, ne pas avoir cherché « à faire du Williams, [mais] simplement du Harry Potter », en évitant de composer une musique « hors style » et, pour cela, en utilisant des « ostinatos de cordes, des percussions, ou encore du célesta » (Kubler 2022). Le poids symbolique de John Williams semble agir directement comme un effet repoussoir. En cela, ces déclarations rappellent celle de Jay Gruska qui, au moment de proposer une musique de générique pour l’ouverture de la série Loïs et Clark : Les Nouvelles Aventures de Superman (ABC, 1993-1997), expliquait avoir été paralysé pendant cinq jours à l’idée de composer une musique pour le superhéros qui était associé, dans l’imaginaire collectif, à la partition déjà célèbre de John Williams dans le film Superman de Richard Donner (1978) (Lois & Clark’d 2018) – on aurait tort de ne pas aussi voir dans ce discours une forme de posture, de déférence, envers un artiste consacré et célèbre. Quoi qu’il en soit, la composition d’une musique pour un fanfilm apparait comme particulièrement complexe et ambitieuse pour un jeune compositeur : s’agit-il d’écrire une musique originale pour un fanfilm original, bien qu’inspiré d’une œuvre canonique, pourtant très différent des opus cinématographiques ? Peut-on en ce cas parler de « fanmusique » ? Faut-il nécessairement que leur musique s’inscrive dans un ensemble de tropes propres aux musiques d’Harry Potter ? Il semble en effet très compliqué de considérer la musique des films Harry Potter comme un ensemble homogène puisque les différents compositeurs, de John Williams à Alexandre Desplat, en passant par Patrick Doyle et Nicholas Hopper, outre leur singularité stylistique, s’adaptent aux demandes des réalisateurs : les couleurs néobaroques de certains cues dans Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban (Alfonso Cuarón, 2004, musique de John Williams) sont déjà différentes du style hollywoodien postromantique des deux premiers opus réalisés par Chris Columbus (2001, 2002). Comme le résume Jamie Webster dans les conclusions de sa thèse :

Cependant, l'approche audio-visuelle de chacune des quatre équipes de cinéastes se concentre sur différents aspects de la narration, cadrant chaque partie de l'histoire d'une manière nouvelle. […] Le contenu de cette thèse rappelle que des musiques instrumentales ayant un son relativement similaire peuvent être utilisées pour signifier et transmettre des idées significativement différentes14. (Webster 2009, 723-724)

À ces interrogations s’ajoutent deux autres difficultés. En premier lieu, celle de mesurer précisément l’influence des musiques de John Williams sur les autres artistes et les jeunes compositeurs. En second lieu, celle de resituer ces données dans le champ des connaissances musicologiques voire, plus largement, de l’histoire des arts et des savoirs. Pour Jason Julliot, en histoire des arts, « l’influence n’est pas une question : elle est la question […] qui détermine le rapport d’un créateur et de son œuvre au monde qui l’entoure, aux artistes et aux œuvres qui les ont précédés et qui leur succèderont. Elle est sous-jacente lorsqu’on interroge des notions aussi capitales que la filiation [ou] l’originalité » d’une œuvre (Julliot 2022, 55). Le jeune âge de Ferrigno et Kubler, autodidactes au moment d’écrire ces musiques, pose d’emblée et sans détour la question de cette filiation : est-il seulement possible d’écrire une musique dans l’esprit de celle de John Williams avant même d’avoir commencé des études de composition et d’orchestration ? On serait tenté d’apporter à cette question une réponse négative. Cependant, comme on l’a vu, les outils numériques permettent bien aux jeunes compositeurs, avec certes beaucoup d’effort et de maitrise technique, de contourner les difficultés et d’y parvenir sans consacrer un temps conséquent à de telles études, ce qui explique également que les musiques symphoniques originales sont très présentes dans les fanfilms des années 2010.

Clément Ferrigno et Thomas Kubler sont aujourd’hui des compositeurs professionnels, entendu au sens sociologique du terme. Ont-ils pour autant suivi les musiques de John Williams dans les films Harry Potter comme un modèle ? Pour esquisser une réponse, confrontons en quatre points les musiques et les positionnements musiconarratifs de Ferrigno et de Kubler aux conclusions de la thèse de Webster qui demeure, à cette heure, le travail de recherche le plus complet sur le corpus audiovisuel potterien :

La musique de William sature le film, […] organise et clarifie l’introduction de Harry au monde magique en utilisant un système complexe de leitmotivs contrastés qui distillent les relations entre les personnages, les évènements, les lieux et les idées15. (Webster 2009, 726)

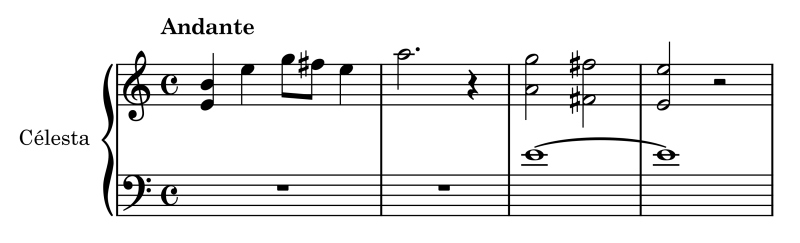

Les fanfilms se déroulent dans un monde déjà magique : il ne s’agit plus comme dans les deux premiers films de la saga de découvrir un monde merveilleux et d’avoir recours à la musique pour y parvenir. Kubler et Ferrigno développent certains thèmes et motifs-signatures ou référents, qui renvoient à un personnage, à une émotion ou à un objet. C’est par exemple le cas du thème des Fondateurs (Ferrigno), de celui de Beauxbâtons utilisé comme signature de l’école de magie française à plusieurs reprises (Kubler), ou encore de celui de la famille Serdaigle entendu au moins quatre fois dans le film que Ferrigno analyse comme un « liant entre tous les personnages du film » (EpnosFilms 2020). Ferrigno commence tout d’abord par écrire une mélodie qu’il harmonise par la suite au piano (figure 3) puis l’adapte et l’arrange en fonction des situations.

Figure 3

Carnet de travail du compositeur Clément Ferrigno (archive personnelle).

Même si le monde des sorciers est présenté comme un lieu étrange et chaotique (par exemple, dans les visuels des films et dans les codes musicaux ainsi que les métaphores spécifiques à la magie et au surnaturel), l’organisation des leitmotivs utilisés pour représenter musicalement le monde des sorciers est familière, traditionnelle et ordonnée16. (Webster 2009, 726)

L’organisation du matériau thématique de Kubler et de Ferrigno répond au même impératif de clarté que celui de John Williams. Même s’il ne pourrait être limité aux films Harry Potter, nous tenons tout de même à souligner le rapprochement entre ces deux principes de fonctionnement à l’ensemble des fanfilms analysés. Ferrigno et Kubler expliquent d’ailleurs qu’il leur arrivait, en amont du travail de composition, d’analyser des séquences des films de la Warner afin de comprendre comment la musique fonctionnait, dans son rapport à l’image ou encore au montage.

Le paysage sonore est constitué d’instruments d’orchestre conventionnels, jouant des styles de musique conventionnels. Les relations entre les personnages et les idées narratives sont clarifiées par des contrastes musicaux qui mettent l’accent sur des interprétations simples et binaires : le monde des moldus contre celui de la magie, le bien contre le mal, le conflit contre la résolution, etc.17 (Webster 2009, 726)

Cette binarité se retrouve également dans l’écriture des deux compositeurs autodidactes : la musique, comme l’explique Kathryn Kalinak à propos du symphonisme hollywoodien, tend à expliciter la narration cinématographique, à la rendre plus facilement compréhensible (Kalinak 2010). Dans un format amateur court et sur YouTube, ce principe d’explicitation par la musique est amplifié dans un souci de clarté et d’efficacité.

Les attributs musicaux des thèmes de Williams suivent les codes musicaux traditionnels et les métaphores usuelles pour signifier les idées en musique, et l’articulation avec les images du film est minutieuse et cohérente […]. Par exemple, différents types de musique sont utilisés pour illustrer différents aspects du monde des sorciers. La musique diatonique avec des chromatismes occasionnels accompagne les actes de bienveillance, tandis que la musique dissonante ou angulaire accompagne les actes de malveillance. Les trompettes et les cors accompagnent les personnages et les institutions héroïques, tandis que les cuivres graves et les basses accompagnent les personnages et les idées adverses18. (Webster 2009, 726-727)

Ce second point rejoint un aspect plus large du style de John Williams que l’on peut rapprocher du néoclassicisme, courant dans lequel les traits idiomatiques des compositions de Kubler et Ferrigno s’inscrivent en partie. Assez paradoxalement, Ferrigno contrevient à cette règle dans Les Maîtres de la Mort en confiant le thème de Jedusor, une mélodie bel et bien « angulaire, dissonante et chromatique » au cor (instrument héroïque et positif dans les Harry Potter de John Williams) au moment où Tom Jedusor, le jeune Voldemort, entre pour la première fois en possession du médaillon de Serpentard (extrait 7). Cet exemple est d’autant plus surprenant qu’il s’agit là de la seule mélodie composée par John Williams dans La Chambre des Secrets que Ferrigno cite in extenso – peut-être en raison de sa mélodie moins reconnaissable que les autres.

Ces quelques éléments mettent en lumière le fait que l’influence de John Williams, tant d’un point de vue stylistique que dans le rapport de ces musiques à l’image, n’est pas aisée à mesurer. Puisque les compositeurs ont été en contact avec les musiques de Williams dans leur enfance, puisqu’ils ont observé, analysé le fonctionnement de celles-ci, quelques traces d’hommage, de citation ou de renforcement de certains traits narratifs par la musique sont bien présentes dans ces différents fanfilms. Mais peut-on réellement parler d’un style potter-williamsien généralisé, sur l’ensemble de ces partitions ? Ces musiques ne renvoient-elles pas, au-delà du modèle précité, à l’ensemble des compositions hollywoodiennes de la fin du xxe siècle ? De fait, comme l’écrit Julliot, « si l’influence demeure un phénomène des plus abstraits, elle se concrétise par des emprunts, des réinterprétations [et] des appropriations » (2022, 55). Ce phénomène d’emprunt s’explique notamment chez Kubler par une volonté de ne pas composer une musique « hors style » (Kubler 2022). Chez Ferrigno, la réinterprétation se fait par exemple dans l’échange des timbres, par-delà la symbolique williamsienne analysée par Webster. Mais chez les deux compositeurs, réticents en entretien à parler de l’influence de Williams, tout est question de dosage, puisque l’objectif affiché est d’ajouter au monde potterien sa vision propre, son empreinte et son originalité.

Des emprunts féconds

Les emprunts aux musiques de John Williams dans Harry Potter se manifestent chez les deux compositeurs de deux manières différentes. Kubler, par exemple, suit un principe de référence intermédiatique puisqu’il ne cite les thèmes composés par John Williams que lorsqu’il cherche à créer un lien narratif avec les évènements de la saga cinématographique. Par exemple, lorsque Warren tombe sur le journal de Jedusor (extrait 8), le même qui envoutera Ginny bien des années plus tard et que Harry détruira à l’aide d’un crochet empoisonné de basilic, Kubler confie le thème de Tom Jedusor à un hautbois alors que se font entendre des murmures non diégétiques en fourchelangue. Dans cet extrait, le lien avec La Chambre des secrets se fait par l’association du motif chromatique et du fourchelangue. Ainsi, même si les évènements du deuxième volet de la saga cinématographique potterienne se déroulent quelques années après ceux de Warren Flamel, Kubler inscrit sa musique dans les traces musicales de Williams.

Lorsque ce même journal tombe dans les mains du ministère au cours de l’épisode 3 (extrait 9), Kubler utilise alors ce thème-référent qu’il confie à un orchestre au style « épique-obscur » (Carayol 2023, 25). L’orchestre, tutti, le thème confié à l’unisson et à l’octave au chœur et aux cordes permettent de placer ce thème au premier plan, quand la citation précédente, à la clarinette, pouvait passer inaperçue. Ici, la musique sert à souligner l’importance, la puissance maléfique de l’objet et préfigure en un sens les évènements de La Chambre des secrets. En utilisant la musique de cette manière, Kubler insiste sur l’histoire des origines (origin story) de Tom Jedusor dans un jeu d’écho avec le deuxième volet cinématographique.

De même, lorsque les personnages de Warren Flamel évoquent à plusieurs reprises « le garçon qui a survécu », le thème d’Hedwige retentit dans une version certes produite par le compositeur (c’est-à-dire que Kubler n’utilise pas le même cue) mais en tous points (mélodie, métrique, harmonie, etc.) identique à celle que l’on trouve dans le film.

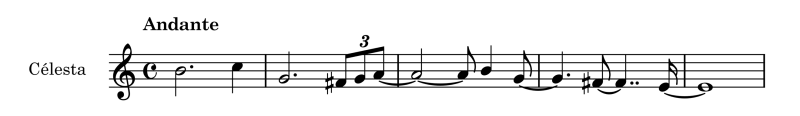

Ferrigno fonctionne différemment. Dans Les Fondateurs, le jeune compositeur cite le thème d’Hedwige au célesta, au moment où Helena Serdaigle cherche à se débarrasser du diadème de sa mère. Seulement, le motif mélodique n’est pas clairement affirmé : il apparait d’abord tronqué et à peine reconnaissable à la flute, le saut de quarte remplacé par un saut de quinte, sur une pédale de mi maintenue au célesta (exemple 2).

Exemple 2

Les Fondateurs, première apparition du « Hedwig’s Theme ».

Ensuite, l’antécédent du thème d’Hedwige est énoncé au célesta, dans une métrique binaire. Ce matériau semble être une source d’inspiration pour Ferrigno qui se livre alors à de légères variations sur l’antécédent en question, qui apparait en contrepoint léger, discret et incertain, comme improvisé, à la flute.

Exemple 3

Les Fondateurs, citation plus franche du « Hedwig’s Theme » au célesta.

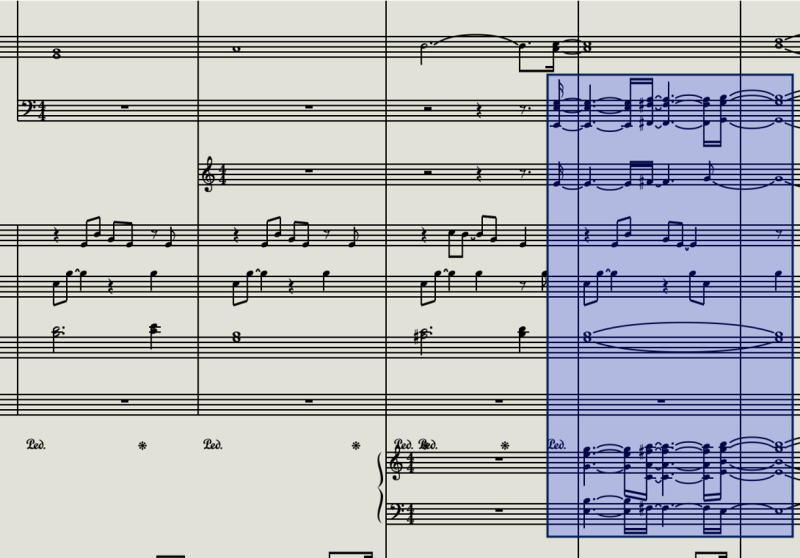

Ces divagations mélodiques en forme de variations donnent ensuite naissance à une nouvelle mélodie plus affirmée, reprise en tutti par l’orchestre et les chœurs dans l’esprit du thème emprunté à Williams. Ferrigno ne reprend pas le mode mineur du thème d’origine et traite son nouveau matériau avec des couleurs modales. Comme on peut le constater visuellement dans les fichiers Logic Pro que nous a confiés le compositeur (figure 4), la mise en valeur de ce nouvel élément thématique se fait par un renoncement au contrepoint et une écriture dorénavant très verticale qui correspond, à l’écran, au moment où Helena entend un bruit derrière elle.

Figure 4

Transformations des procédés d’écriture, capture d’écran du logiciel Logic Pro, Clément Ferrigno.

Cependant, Ferrigno multiplie les doublures (chœur, cordes, bassons) et leur confie de microchangements mélodiques afin de faire entendre plusieurs dissonances qu’il résoudra dans l’accord final (extrait 10).

Ces différents procédés d’emprunt, nombreux dans le corpus étudié, montrent que la musique de John Williams est à la fois et assez paradoxalement un point de départ et un point d’arrivée. Il s’agit pour Ferrigno, comme indiqué dans l’analyse ci-dessus, de variations par invention musicale, de jeu avec le matériau, de dissimulation en modifiant certains de ces paramètres comme le rythme, la signature métrique ou les intervalles – en d’autres termes, de dialoguer avec la musique de Williams sur le mode d’un « thème et variations ». Mais il s’agit également, comme on peut l’entendre dans la musique de Kubler, de créer un lien avec la saga canonique même si elle se situerait dans un temps diégétique postérieur aux fanfilms.

Conclusion

Il ressort des différents entretiens menés que les compositeurs ne souhaitent pas, dans leurs démarches respectives, reprendre et répéter les codes stylistiques de John Williams. Clément Ferrigno (2022) explique avoir « beaucoup trop écouté les musiques d’Alexandre Desplat » en composant sa musique pour Le Maître de la Mort et Les Fondateurs et Thomas Kubler précise quant à lui qu’il tient à « garder sa propre identité » (2022). Pourtant, par des procédés de citation, de variation, de détournement du matériau, par le pastiche du style symphonique hollywoodien et enfin par la volonté de s’inscrire dans un projet de création fanique, c’est-à-dire nécessairement référencé et en lien avec la saga cinématographique initiale, la musique de ces trois séries de fanfilms parait tout de même surplombée par le compositeur des trois premiers volets. Ainsi, les différents procédés citationnels que nous avons commentés visent moins à s’inspirer des musiques de John Williams qu’à rappeler par le sonore que ces fanfilms se situent dans un univers étendu et cohérent de Harry Potter. Certes, ces fanfilms n’ont pas été produits par la Warner, n’ont pas été réalisés ou interprétés par des réalisateur·rices et acteur·rices professionnel·les. Toutefois, par la justesse de leurs choix musicaux et par l’adéquation avec l’univers sonore officiel, ils constituent bel et bien un fragment de la saga. Malgré les tentatives d’intimidation répétées de la Warner, ces fanfilms et ces musiques s’ajoutent à l’ensemble de la mythologie sonore potterienne. Ces « phénomènes de participation », d’abord encouragés par J. K. Rowling en ce qui concerne l’écriture des fanfictions, permettent également, alors que de nombreux·ses lecteur·rices sont blessées par les propos transphobes tenus régulièrement par celle-ci sur les réseaux sociaux (Gwenffrewi 2022), de « déplacer l’autorité de l’autrice vers les fans » (Goudmand 2023). Un même déplacement de l’autorité auctoriale formulé par Ferrigno et Kubler vis-à-vis des musiques de Williams mais qui, comme on l’a vu, ne peut passer outre le cadre référentiel sémantique citationnel nécessaire à « l’effet monde » dont parlait Goudmand.

Un travail d’analyse conséquent reste à mener à partir des partitions et des projets Logic Pro que nous ont confiés les compositeurs. Par ailleurs, notons que la problématique de l’influence et de l’inscription dans un univers musical cinématographique donné par laquelle nous les avons abordés risque de minimiser considérablement le travail d’invention des compositeurs et ingénieurs du son, même si nous avons essayé de montrer, pour finir, que les rapports entre leurs musiques et celles de Williams se conçoivent bien plus dans un contexte de jeu citationnel que dans le respect ou l’écrasement d’un modèle tutélaire. Il semble cependant important de rappeler que, pour poser les jalons d’une étude musicale et sonore filmique au croisement des fan studies et de la culture DIY, il est impossible de faire l’économie d’une réflexion « généalogique » qui concernerait les modèles et autres idoles ou l’influence que certains compositeurs ont pu exercer au cours de la formation autodidacte de jeunes compositeur·rices. Il s’agit enfin de montrer que les stratégies déployées par Kubler et Ferrigno leur permettent de prendre une certaine distance avec John Williams, dans les limites de l’exercice imposé par le cahier des charges référentiel du fanfilm : la musique doit nécessairement s’inscrire dans la « multitude d’indices et de symboles pour créer une cohérence avec l’univers d’Harry Potter » (Nicol et Millette 2022, 31).

La notion de légitimité convoquée sous la forme d’une expression provocatrice dans le titre de cet article renvoie ainsi dos à dos la légitimité des fans vis-à-vis du canon de l’œuvre à celle, plus complexe, de légitimité professionnelle19, jouant volontairement sur la polysémie du terme et de ses effets dans ce contexte. En effet, au moment d’écrire les musiques des fanfilms analysés, ces jeunes compositeurs n’avaient pas encore suivi une formation musicale au sens institutionnel du terme (école de musique, conservatoire, université). Nés à l’ère du web, à une époque d’horizontalisation de la culture et surtout de démocratisation des savoirs et savoir-faire – notamment par le biais de la plateforme YouTube qui a fait l’objet de nombreuses études sous l’angle de l’autoformation (Cyrot et Jeunesse 2012) – Ferrigno et Kubler apparaissent dans ce cadre comme les témoins d’une « façon compositionnelle » émergente en dehors des espaces de formation légitimes et institutionnalisés. Ces fanmusiques de fanfilms permettent enfin de reconsidérer les œuvres de J. K. Rowling, de Chris Colombus et de John Williams comme des œuvres ouvertes, voire comme des mythologies modernes ou des univers étendus dont iels seul·es, désormais, ne détiennent plus les clés.