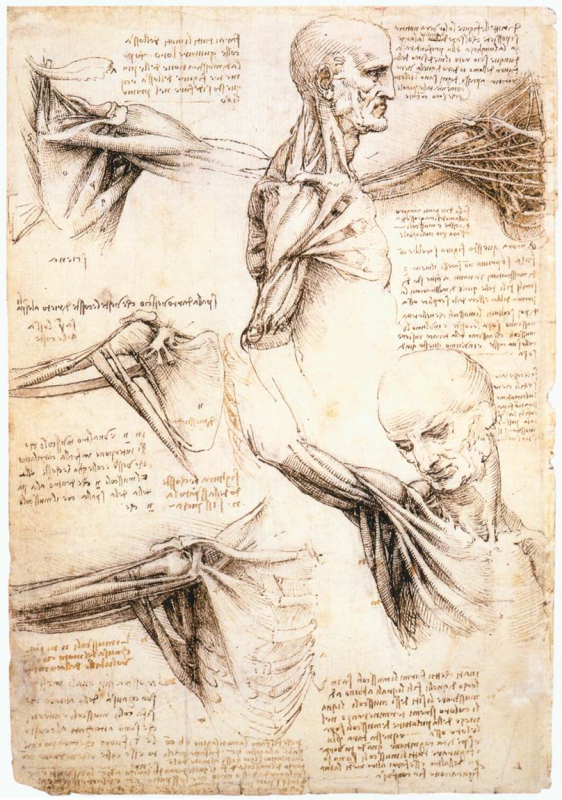

Léonard de Vinci, Études anatomiques, vers 1510-1511, 289 x 199 mm

Royal Library, Windsor

Le corps est le lieu et l’instrument d’une lecture de l’ordre social et de ses mécanismes, « à travers quoi le pouvoir s’exerce (Foucault), la domination se reproduit (Bourdieu), les places et les tactiques sociales sont signifiées (Goffman, Douglas), la progressive civilisation des mœurs se manifeste (Elias)1 ». Pour autant, l’Histoire n’est venue au corps que tardivement et timidement. Le corps comme objet d’histoire émergea de façon déterminante dès les années 1970. La corporéité biologique fut au cœur des études démographiques impulsées par Emmanuel Le Roy Ladurie avec, en 1972, Anthropologie du conscrit français, puis, en 1973, dans Le Territoire de l’historien. Ces premières approches historiennes furent reprises par Michel Foucault dans une perspective politique entre 1973 et 1975. Dans le même temps, Jacques Le Goff, « l’ogre historien », instituait à l’EHESS, en 1974, « l’Anthropologie de l’Occident médiéval » permettant aux médiévistes d’explorer des sources aux perspectives jusque-là peu exploitées dans l’optique du corps. En 2003, avec Nicolas Truong, Jacques Le Goof proposa une mise au point sur l’histoire du corps au Moyen Âge : « Pourquoi le corps au Moyen Âge ? Parce qu’il constitue l’une des grandes lacunes de l’histoire, un grand oubli de l’historien. L’histoire traditionnelle était en effet désincarnée. Elle s’intéressait à des hommes et, accessoirement, à des femmes. Mais presque toujours sans corps2. » Comment retrouver alors le corps dans l’histoire et pourquoi en faire un objet ?

C’est par le biologique que l’objet fit ses premières armes mais c’est grâce à l’anthropologie historique et à la sociologie d’Elias qu’il devint l’objet privilégié de l’histoire des représentations. Les sociologues, tels que Marcel Mauss et Norbert Elias, ont donné les outils aux historiens pour pouvoir penser le corps comme objet, déciller le regard enfin sur ce conteur de croyances et des mœurs anciennes. Formulées dans les années 1930, leurs théories sur la dimension historique des techniques du corps et des normes sociales qui agissent sur elles ne sont pas restées sans écho. À leur suite, Marc Bloch avait eu l’ambition de saisir l’homme total, et donc de ne pas l’amputer de sa sensibilité et de son corps. Rien d’étonnant alors que ses Rois thaumaturges aient fondé une anthropologie politique historique permettant d’appréhender le corps et ses techniques. Les précurseurs ont apporté un des maillons manquants à la compréhension des liens sociaux et des rapports de domination dont certains ont saisi la résonance quasi-immédiate dans les événements tragiques de la seconde guerre mondiale jusqu’à faire du corps « un impensé de la civilisation occidentale ». Pour Max Horkheimer et Theodor Wiesengrund Adorno de l’école de Francfort (active de 1923 à 1950), la terreur nazie aurait révélé au grand jour la face souterraine de l’histoire, celle qui ne s’écrivait pas, celle du « destin des instincts et des passions humaines refoulées, dénaturées par la civilisation »3. Le corps en est le matériau possible parmi d’autres, et pas seulement pour dire l’indicible, ce que le philosophe Giorgio Agamben analyse dans l’Homo sacer, mais également pour exprimer le désir d’un idéal humain né du chaos que Johann Chapouteau a mis en lumière dans sa thèse sur le national-socialisme et l’Antiquité (2006). À l’aune de l’horreur de la guerre passée, le corps ne cesse d’interroger philosophes et sociologues qui en ont saisi l’enjeu dans leur compréhension des rapports de domination : Michel Foucault a immergé le corps dans le champ politique à travers de nombreux ouvrages consacrés directement ou indirectement au bio-pouvoir4. Le lien qu’il a établi entre le savoir du corps et le pouvoir exercé sur lui fut déterminant tant pour l’histoire de la médecine que pour l’histoire politique. D’autres approches ont façonné l’objet ; celles de la phénoménologie de Merleau-Ponty, la sociologie de Pierre Bourdieu et de Luc Boltansky, ainsi que l’anthropologie de Maurice Godelier et Michel Panoff, pour faire très court. Il ne manquait plus que la contribution des historiens qui avaient toujours fréquenté le corps sans le regarder vraiment. Le dialogue entre les historiens et d’autres disciplines (politistes, juristes, sociologues, anthropologues, sémiologues et philosophes) a permis de penser et d’écrire l’objet Corps dans le domaine des représentations.

La démarche de Georges Vigarello, auteur prolifique sur le sujet, s’inscrit ainsi dans une histoire plus vaste des représentations qui lui permet de mettre le corps en histoire, en cherchant « les indices majeurs sur l’univers corporel d’une culture et d’un temps »5. C’est assurément dans cette perspective que le corps paraît éminemment politique pour l’époque moderne puisqu’il s’agit essentiellement du corps social et du corps du prince à travers ses portraits, les cérémonies et d’une façon générale dans l’acte même de la communication. L’article « Corps du roi » dans l’Histoire du corps dirigée par Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello en 2005, a néanmoins rendu compte de la pauvreté historiographique du sujet et de sa faiblesse conceptuelle, sans tradition ni école, en dépit d’une abondance éditoriale. Le séminaire transversal du LARHRA, sous la direction d’Olivier Faure (2010-2011), était parti d’ailleurs d’un doute mais la richesse des échanges permit de dissiper celui-ci : « Dans la discipline historique, longtemps a régné l’idée que le corps appartenait à la nature, et non à la culture. Or le corps a une histoire. Il en fait partie. Il la constitue même, tout comme les structures économiques et sociales ou les représentations mentales dont il est, en quelque sorte, le produit et l’agent. »6 [J. Le Goff et N. Truong] Dans la pratique de son métier, que le « bon historien » considère qu’il « ressemble à l’ogre de la légende. Là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier. »7 [Marc Bloch, Le métier d’historien]