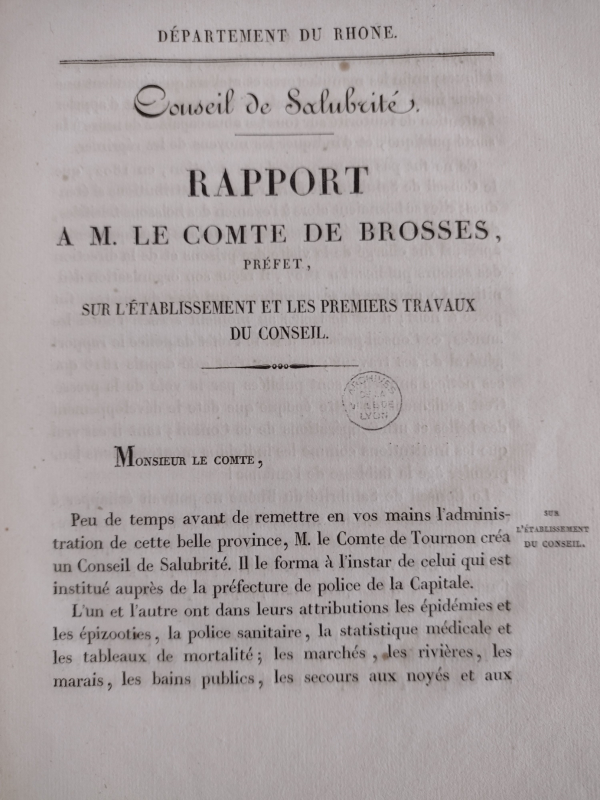

Conseil de salubrité. Rapport à M. le comte de Brosses, préfet, sur l’établissement et les premiers travaux du conseil, Archives municipales de Lyon, 1C704782, Département du Rhône. Lyon, imprimerie de Rusand, 1824

Si l’expert est devenu depuis quelques années un personnage incontournable dans les médias, il l’est aussi dans les programmes d’action et de recherche. Théoriquement indépendant, il doit apporter la connaissance qui permet aux décideurs d’orienter la décision. Les chercheurs académiques sont, de ce fait, de plus en plus sollicités par des personnes extérieures et des commanditaires de différente nature : agences qui agissent en matière environnementale ou celles destinées à prendre en charge des principes de sécurité sanitaire1, institutions diverses, collectivités territoriales, entreprises, etc…. Par la diversité des champs couverts, les historiens et historiennes du Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes sont régulièrement demandés pour des expertises ponctuelles ou plus suivies. Réputés habiles à manier les archives, pour fournir des dates – en matière de catastrophes naturelles par exemple – ou pour fabriquer des « récits », prenant en compte la ou les mémoires, ils interviennent pour fournir des savoirs ou dans des programmes de recherche-action à la demande de commanditaires variés. Ainsi, certains membres du Centre Pierre-Léon, un des laboratoires préexistants au LARHRA, avaient participé, à la fin des années 1990, à une enquête pilotée par le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) sur les sites industriels potentiellement pollués.

L’expertise historienne est donc diverse. En France, elle est sans doute moins judiciarisée qu’outre-Atlantique, où l’histoire dans le prétoire n’est pas inhabituelle2. On peut supposer que les enjeux environnementaux sont susceptibles de faire appel au travail historique3, même si celui-ci est bien différent des modèles mathématiques utilisés par d’autres pour prévoir le futur, depuis le fameux rapport The Limits to Growth publié aux éditions du MIT en 1972, jusqu’aux mises à jour des rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat (GIEC).

Plusieurs types d’expertise ont pu être mis en œuvre au LARHRA, au fil des programmes de recherche et des coopérations avec d’autres disciplines (dans les Laboratoires d’excellence, par exemple), ainsi que des sollicitations d’institutions variées. De façon classique, on peut évoquer le rôle des membres du laboratoire dans les conseils scientifiques d’exposition des musées lyonnais (tels le Musée d’histoire de Lyon, le musée des Beaux-Arts, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation), grenoblois (Musée dauphinois, Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère) et d’autres musées extérieurs aux deux sites. En matière audiovisuelle, des membres du LARHRA ont collaboré à des « fresques » régionales de l’Institut national audiovisuel, comme « Montagnes magiques »4, et Henri Chamoux a mené des programmes de numérisation d’enregistrements sonores anciens. Des collaborations internationales ont été menées dans le domaine des humanités numériques. En sa qualité d’universitaire, l’expert participe également à des conseils scientifiques de parcs nationaux, d’institution culturelle ou encore à des comités d’histoire. C’est par exemple le cas des deux auteurs de l’article, au conseil scientifique du comité d’histoire du Ministère de la Transition écologique (et de ses dénominations antérieures), au nom du LARHRA.

Les historiennes et historiens sont donc détenteurs d’une forme d’expertise recherchée par différents acteurs de la société, comme des professionnels participant à l’action publique de l’Etat, des établissements publics ou des collectivités territoriales ou comme des artistes (écrivains, scénaristes pour l’audiovisuel, artistes plasticiens). Elles et ils participent à ce qu’on appelle parfois « l’histoire publique », où l’historien cherche à rendre ses connaissances particulières, accessibles et utiles au public. L’une des manifestations traditionnelles a été la collaboration avec les représentants de l’enseignement secondaire et la supervision de manuels scolaires, ce que fit Fernand Braudel en son temps. Aujourd’hui, on peut d’ailleurs regretter que les compétences acquises lors de la formation à la recherche en Master en histoire et géographie – autrefois, d’une durée d’un an, en maîtrise – ne soient plus vraiment recherchées par les responsables de la formation des futurs enseignants. De manière plus inédite, certains chercheurs sont engagés dans ce que l’on peut nommer « l’histoire appliquée », qui répond à de nouvelles formes d’expertise dans des programmes de recherche -action, conduits avec des acteurs des territoires. On peut citer des programmes Interreg Fonds européens ou Alcotra Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière au niveau international, d’autres permis par les Labex – ITEM Innovations et transitions territoriales en montagne et IMU Intelligences des Mondes Urbains – ou des programmes régionaux (les ARC Atelier Recherche-Création au début des années 2010). Citons également les programmes reliant histoire publique et recherche action comme Marchalp Marche armée dans les Alpes, ou d’archéologie expérimentale autour du Mont Aiguille.

Une autre façon de procéder consiste à faire de l’expertise un objet historique, dont on peut retracer les manifestations et les acteurs dans l’histoire. Des séances de séminaire d’axes ont interrogé ponctuellement l’expertise en matière religieuse, dans les politiques familiales ou pour les risques naturels. Le groupe informel SEVE Santé Environnement Ville Expertise a fonctionné pendant quelques années autour de questions d’expertise, entre santé, ville et environnement. Des séminaires ont été organisés avec des collègues de l’EHESS (Geneviève Massard-Guilbaud) et du laboratoire aixois TELEMMe (Martine Chalvet, Xavier Daumalin). En croisant les sources et en mettant en regard les témoignages oraux et les documents écrits, l’histoire permet de prendre une distance critique avec les « dires d’expert ». La démarche historique démontre à quel point l’expertise est toujours une construction sociale située dans le temps et l’espace, qui répond en cela à des intérêts particuliers bien définis et pas seulement à un « intérêt général » idéal ou abstrait.