Fig. 1. Représentation de STUMPS à Trieste (IT) en 2022

Crédits : Syd Reynal.

Source : Site de Clémence Martel1.

STUMPS est une performance artistique mêlant art lyrique et robotique et au cours de laquelle des dispositifs prosthétiques robotisés équipant le corps d’une cantatrice transforment en temps réel l’aspect visuel de ce corps en fonction des caractéristiques instantanées de son chant (Fig. 1). Constitués de poches gonflables de volume variable et d’éléments mécatroniques mobiles arrimés à son corps et contrôlés par ordinateur, ces dispositifs permettent ainsi de faire pousser, puis disparaître dynamiquement des renflements, des bosses ou des protubérances de proéminence variable et autorisent la déformation d’un corps via la géométrie d’une enveloppe corporelle (Fig. 2 et 3).

STUMPS est également le terrain d’une recherche-création prenant l’imaginaire cyborg comme question de recherche, invitant la machine non seulement à pénétrer un plateau de théâtre, mais aussi – fait plus rare – à s’accrocher à un corps chantant. Organisé autour d’une bipolarité sensible entre la machine et la voix chantée, ce dispositif performatif se déploie comme un terrain d’expérimentation art et sciences nous permettant d’examiner quelques questions fondamentales dans les champs de l’interaction humain-machine et de l’imaginaire cyborg : l’expérience sensible que procure un corps-cyborg qui chante et se transforme, expérience répondant en quelque sorte à l’appel de Donna Haraway pour une « fiction cyborgienne qui cartographierait notre réalité corporelle et sociale, ressource imaginaire qui permettrait d’envisager de nouveaux accouplements fertiles2 ». L’enjeu que constitue, en matière de modalités de conception, l’irruption de l’intelligence artificielle incarnée3 dans l’espace performatif ; la dynamique de la frontière humain/non-humain et les modalités de réponse aux défis qui l’accompagnent, par exemple concernant le statut de la prothèse. De fait, si déjouer, c’est contrarier une manœuvre, de surcroît par la ruse, de quelle contrariété – rusée donc – un tel dispositif pourrait-il être le nom ?

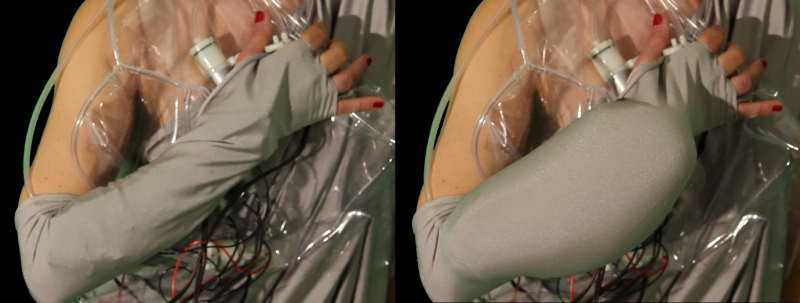

Fig. 2. Détail d’une poche située au niveau d’un avant-bras et dont le volume est contrôlé par un système pneumatique

Crédits : Syd Reynal.

Source : Représentation de STUMPS à Trieste dans le cadre du festival Teatri del Suono en 2022.

Fig. 3. Renflement ventral créé par une poche fixée sur l’abdomen

Crédits : Syd Reynal

Source : Représentation de STUMPS à Trieste (IT) en 2022.

Méthodologie de recherche

Nous adoptons dans ce projet la méthodologie de recherche performative telle que Brad Haseman4 la définit, en tant que la pratique n’y est pas « un supplément facultatif optionnel », mais la « précondition d’engagement » dans cette méthodologie. En constituent le matériau auto-ethnographique5, d’une part la combinaison dans notre pratique d’opérations extrêmement hétérogènes sur le plan disciplinaire (conception de dispositifs technologiques, chant lyrique, écriture littéraire, production de vidéos projetées sur scène), d’autre part, le fait que nous prenions en charge de manière explicite toutes les étapes de la conception du dispositif performatif, en nous appuyant sur l’acquisition – dans une modalité artisanale – de savoir-faire variés. Cet article est donc organisé selon deux versants reprenant la structure discursive utilisée par exemple par A. Arlander6 : d’une part, une discussion des techniques, méthodes et stratégies exploratoires que nous avons mises en œuvre dans la conception du dispositif artistique STUMPS ; d’autre part, au-delà de la polysémie propre à tout dispositif artistique, une discussion de notre démarche artistique et de son articulation dialogique7 avec certaines problématiques rencontrées en Science and Technology Studies (STS).

Stratégies de recherche performative : bug-patch et fluidité du cyborg

Une approche totalisante

Dans l’élaboration de ce projet de performance, notre démarche d’artistes-chercheurs s’est déployée à l’intérieur d’un écheveau de contraintes provenant à la fois des technologies employées (robotique embarquée, intelligence artificielle, traitement du signal audio) et du caractère spécifiquement interdisciplinaire d’une performance artistique hybridant art lyrique (dans ses dimensions musicale et littéraire) et spectacle vivant. L’acquisition de savoir-faire, y compris dans ce qui relève des développements technologiques (coder, assembler des modules électroniques, concevoir et fabriquer des éléments mécaniques et des vêtements), est intégrée dans notre stratégie exploratoire selon une approche que l’on pourrait qualifier de « totalisante » : aucune étape de la conception de l’œuvre n’est explicitement déléguée à un acteur extérieur, par exemple à une société ou un laboratoire qui réaliseraient, sur commande, une partie spécifique de l’œuvre.

Cette approche « artisanale » ainsi que l’utilisation de nombreuses ressources en ligne, participent de facto d’une dimension très exploratoire, par les temporalités induites, le recours aux communautés DIY et au rafistolage, l’utilisation fréquente de logiciels open source ou de schémas destinés à concevoir du hardware (par exemple sur le site GitHub), le repurposing (dans notre cas, le détournement de sacs de congélation et de pompes pour aquarium), et les budgets modestes qu’elle autorise.

Boites noires, bricolage et délégation implicite

Peuvent surgir en revanche de nombreuses situations de délégation « implicite » lorsque certains éléments technologiques sont cachés dans des « boites noires » qu’il est difficile d’ouvrir, par exemple lorsque des modèles d’IA sont entraînés sur des datasets non documentés. Une telle délégation implicite rend épineux le contrôle des paramètres internes des modèles et décale la phase d’exploration en « terrain brumeux », précisément à l’endroit où cette dernière bute sur la transparence qui sert de combustible aux approches DIY : faute de plans, faute de documentation, faute d’explication même, ne reste qu’un jeu de pure combinatoire, où les éléments modulaires et les motifs de conception s’échangent et se permutent à l’aveugle jusqu’à ce qu’une d’entre elles « fasse mouche ».

Intégrer des éléments robotiques dans un dispositif suppose également une matérialité sous-jacente : en optant pour ne rien déléguer, nous adoptons alors deux positions singulières et complémentaires. D’une part, nous opérons sur le mode du bricolage (au sens de Lévi-Strauss), c’est-à-dire comme des utilisateurs-assembleurs de technologies faisant partie d’un « ensemble déjà constitué, formé d’outils et de matériaux8 ». C’est de la conversation entre le « trésor » que constituent « tous ces objets hétéroclites9 » (servomoteurs, pompes, électrovannes, modules wireless, cartes à microcontrôleurs, connectique, écrans miniatures) et notre démarche artistique qu’émerge une forme à la fois sensible et fonctionnelle, c’est-à-dire qui doit remplir une fonction technique dont procède l’expérience sensible. En d’autres termes, il faut que « ça marche » pour que le récit sensible se déploie, mais le caractère prédéterminé du « trésor » contraint en retour la forme sensible.

D’autre part, en tentant de comprendre les subtilités du fonctionnement des différentes « briques » à assembler, nous nous plaçons dans la position de ceux qui ouvrent la « boite noire » : celle qui, comme l’écrit Bruno Latour, dérive du succès de certaines technologies en renforçant l’opacité des systèmes. En en isolant les éléments constitutifs, nous vivons de l’intérieur l’expérience de la résistance au « blackboxing10 », nous sommes les « humains qui se matérialisent autour de la boite noire lorsqu’elle tombe en panne11 » (au sens propre, puisque STUMPS est un dispositif complexe qui tombe souvent en panne) et cette position influence fondamentalement, en retour, notre démarche artistique, c’est-à-dire qu’elle détermine comment nous laissons la forme sensible encoder la dimension technocritique du dispositif.

Hacking et fluidité

Précisément, chaque technologie convoquée l’est tout autant pour sa dimension ludique (y compris dans la promesse de « bonne » surprise que renferme le bug ou la maîtrise approximative d’une technologie) que pour le potentiel technocritique qu’elle permet de déployer (jusque dans l’ironie consistant à ce qu’une technologie s’autocritique). En l’occurrence : à quoi tout cela peut-il bien servir ? Ou bien plutôt : à quoi peut donc bien servir une vraie machine autonome sur un plateau de théâtre, lieu par excellence où l’on doit être dupe ? Car voir un corps oisif n’est somme toute pas si rare, mais prendre un robot en flagrant délit de ne rien faire (ne portant ni ne déplaçant quoi que ce soit) – ou, à tout le moins, de faire quelque chose qui semble bien loin de l’utile – peut évidemment interroger. De cette interrogation nous faisons un espace interstitiel qui tente de déjouer en permanence les protections du système. Comme le souligne Hannah Star Rogers, tout dispositif à l’interface entre art et STS porte en germe le potentiel d’une « instrumentalisation de l’art qui transformerait les artistes en communicants, voire en publicitaires12 ». Nous restons attentifs, précisément, à ne pas devenir ces « artistes à qui on demande de glorifier les avancées scientifiques13 », mais de rester sur une ligne de crête où la critique sociale, politique et éthique ne sont jamais explicitées, ne sont jamais ni transparentes, ni vérifiables. Dit autrement, la substance de ce dispositif procède de son inutilité. On le voit, les décisions sous-jacentes sont systématiquement empreintes de la même ambivalence14 que celle que nous entretenons quotidiennement dans notre relation aux dispositifs technologiques, et cette ambivalence se retrouve convoquée dans les diverses étapes du processus de conception. Ce qui en émerge alors souvent, en filigrane, c’est le décadrage de la tension dont procède cette ambivalence, vers une problématique artistique.

Ainsi le dispositif n’est-il jamais stabilisé dans une version définitive – comme c’est usuellement le cas d’un dispositif artistique destiné à être exposé. Après chaque panne, chaque bug, les réparations provoquent une réorganisation du système : les pièces de rechange peuvent ne plus être disponibles dans le « trésor », mais surtout, il faut souvent « patcher15 » le système pour éviter que la panne ne se reproduise. Lorsque la panne a lieu sur scène, nous devons « trouver des solutions rapides et élégantes pour améliorer un système, quitte à détourner celui-ci de sa fonction première16 ». Par exemple, lorsqu’un gonfleur électrique de matelas pneumatique remplace au vol une pompe défectueuse, et que le son émis par la turbine du gonfleur devient un élément musical crucial répondant à la voix, rendant ce « remplaçant » subitement indispensable. La reconfiguration du système peut également émaner de réactions du corps, lorsque surviennent des allergies cutanées à certains adhésifs, des brulures locales dues à l’échauffement des servomoteurs ou une fatigue musculaire localisée. Chaque représentation scénique opère ainsi de nouvelles mutations, modifiant le code informatique, les connexions pneumatiques, mais aussi la composition musicale et – souvent de manière à peine perceptible, mais bien réelle – les gestes et les postures corporelles.

Cette fluidité17 qui opère par un jeu de redéfinitions fonctionnelles et se joue de surcroît des frontières disciplinaires procède fondamentalement d’une démarche fondée sur le hacking : nous y envisageons le cyborg comme une totalisation biologique à la fois spatiale (par l’ajout de prothèses robotisées et autonomisées par l’IA) et temporelle (par les mutations que le système subit). Un organisme hybride en perpétuelle évolution, mais dont l’évolution se soutient aussi du rôle des humains, précisément. Si, comme l’écrit Haraway, « nos machines sont étrangement vivantes et nous, nous sommes épouvantablement inertes », voici un moyen pour les humains de retrouver une place étrangement vivante dans l’hybridation cyborg.

Contrôler un robot par le chant : l’ironie du fauve

La logique mécanicienne de l’organe

En anglais, stump désigne notamment un moignon, un membre qui aurait été tranché ou qui n’aurait pas fini sa pousse. Face à un corps dont chaque élément paraît remplir une fonction bien déterminée, le moignon renvoie à l’inutile mécanique, « déjà trop » ou « pas encore assez ». À l’instar de l’appendice, petite excroissance en forme de ver située à l’entrée du gros colon et dont l’inflammation peut conduire à la péritonite, le moignon semble donc d’emblée interroger sur sa raison d’être, tant rien dans le corps ne semble pouvoir ne servir à rien. C’est à cette logique mécanicienne de l’organe, où chaque partie est une fonction spécialisée d’un système plus grand, d’une « petite usine de production18 », que nous avons voulu interroger dans ce travail.

Geste vocal et engagement de soi

En tant qu’il est contrôlé – via un algorithme d’apprentissage profond19 – par les intonations de la voix chantée, ce dispositif n’est toutefois ni un simple costume scénique « dynamique » ni un ensemble d’artefacts statiques de déformation du corps comme ceux mis en œuvre par la couturière Rei Kawabuko en 1997 dans sa collection « Body Meets Dress, Dress Meets Body ». Il se distingue également de dispositifs robotisés autonomes dans l’espace (ainsi La Cour des Miracles [1997] de l’artiste canadien Bill Vorn), et d’approches transhumanistes se focalisant sur des transformations anatomiques du corps (par exemple, Ear On Arm [2008] de l’artiste australien Stelarc qui conduit ce dernier à subir plusieurs opérations chirurgicales).

La voix est en effet une identité première, qui inscrit le sujet dans une généalogie (ces voix qui se ressemblent à s’y méprendre entre membres d’une même lignée). Elle est un appel à l’autre qui guette son accueil par l’autre. La voix chantée est une exagération musculaire de cet appel qui fait du geste vocal, lorsqu’il devient chant, un geste d’une profonde animalité : l’autoamplification de sa propre voix. L’absence d’artefact est la première spécificité du geste vocal. Elle implique un engagement total, une organisation intégrale de soi en vue de l’amplification, notamment via le périnée. Seuls l’acte sexuel, l’accouchement ou l’effort sportif extrême parviennent à ce niveau d’engagement : « derrière le corps anatomique qui produit de la voix quantifiable scientifiquement, il y a un corps qui s’organise selon un geste vocal20 ». Dans la voix, « tout s’entend ». C’est-à-dire, au-delà du texte, tout ce qui échappe aux mots : la fatigue, la colère, la joie. La voix chantée porte à la fois un récit littéraire et un récit physiologique dont la collusion forme « l’imaginaire vocal21 », à tel point que le geste vocal possède une « essence physique, vibratoire [qui] lui confère la possibilité d’établir une communication de type verbal en l’absence même d’audition22 ».

Décadrer par le caractère polysémantique de la voix

L’intrusion de la voix chantée dans un dispositif prosthétique robotisé n’est donc pas anodine : en permettant de contrôler par le chant sa propre enveloppe corporelle, STUMPS déploie une configuration décentrée dans la fantasmagorie transhumaniste d’un corps que l’on désirerait, non seulement augmenter, mais aussi, et peut-être surtout, jouer à déformer sans effort. Prenant à contre-pied la volonté de faciliter l’existence dont se soutient la conception de nombreux dispositifs technologiques, nous avons voulu décaler ce sans effort vers une position ironique qui, précisément, dit l’impossibilité de la position désirante lorsqu’aucune place n’est accordée à l’ambivalence dont procède (en tant qu’elle déstabilise) l’étrangeté.

Ce qui s’opère alors est un décentrage du fantasme d’un dispositif contrôlé exclusivement (et d’une manière univoque et déterministe) par la pensée23, vers le contrôle par une modalité fondamentalement polysémantique. Or une telle modalité réinsère « l’humain dans la boucle » au sens le plus fort du terme, en tant que les caractéristiques de la voix chantée que l’algorithme prend en considération via la représentation spectrale de cette dernière – intonations, timbre, rythme, respiration, souffle, vocal fry – et l’entraînement du réseau de neurones sont à leur tour sensibles (de façon implicite et non quantifiable) à l’excitation, à la fatigue, à la maladie, au stress, au sentiment de plénitude ou à la colère par exemple. Dans la voix chantée, c’est en quelque sorte l’intimité du sujet qui fait violemment irruption, travestir devient impossible.

Que faire alors de cette impossibilité ? Comme au théâtre, STUMPS est le lieu d’une double énonciation : la chanteuse y chante pour le public, mais aussi pour la machine, qui en échange de la perte de son aspect inerte, y gagne une dimension sensible prenant à témoin le spectateur-auditeur. Ce sont les deux faces d’une même représentation (au cœur de toute interface humain-machine stratifiée24), qui s’enchâssent alors l’une dans l’autre : sur une face, l’ordre machinique, la voix numérisée, classifiée par le réseau de neurones, convertie en impulsions pour électrovannes ; sur l’autre, le sens dont se soutient toute expérience esthétique. La prothèse robotique se fait alors réceptacle d’une intimité, d’un engagement profond. Cet enchâssement s’incarne d’ailleurs jusque dans l’épilogue de la représentation, où le démembrement intégral de la machine soumet au spectateur ce qui constitue sans doute la question première, originaire, entourant l’imaginaire cyborg : comment ça meurt, ce truc (et qu’est-ce qui meurt donc ici25) ? À quelle dimension obscène l’expérience d’un cyborg démonté à la vue de tous, redevenu « trésor DIY » destiné à fabriquer d’autres versions de lui-même, renvoie-t-elle ? Est-elle de même nature que l’expérience que l’on ferait d’un étal de supermarché exhibant des organes humains prêts au réemploi ?

Ça mord, un cyborg ?

Si ça ne meurt pas, ça mord peut-être, en revanche. De double énonciation, il y en existe de fait une seconde, qui procède de la machine elle-même : en animant un corps « pour de vrai », en étant un vrai robot (ce que dont l’IA est fondamentalement responsable par la forme d’autonomie qu’elle confère à la structure mécatronique), et non une simple marionnette, le cyborg s’adresse, en tant qu’entité autonome, à la fois au spectateur et à la chanteuse. Dans ses mouvements, dans ses réactions, par la complexité qui émerge de l’autonomisation du dispositif, il devient fondamentalement imprévisible. Que ce caractère imprévisible soit volontaire ou pas, qu’il résulte de l’entraînement du réseau de neurones ou d’un bug de la carte électronique ne change rien à l’affaire : c’est lui qui tout à coup de la machine fait un animal sauvage, un animal dont on ne sait ni décoder le comportement, ni délimiter le territoire26. Ce n’est plus un assemblage de servomoteurs que tout le monde voit, mais un fauve. « On dirait Tim Burton. C’est beau, mais ça fait peur ! » réagissait une spectatrice lyonnaise. Ce fauve fait tout à coup de la cantatrice un animal aux aguets, qui craint les coups et les mouvements incontrôlés. Or c’est bien cela qu’il s’agit de déjouer ici : une machine devenue plus vivante encore que la chanteuse et le public, ce qui constitue certainement le prix à payer de l’irruption sur scène d’une machine « à qui chanter ». Mais – contrariété fondamentale – cette vie-là n’est pas le produit d’une pure somme technologique. Si, comme l’écrit Haraway, le cyborg est résolument du côté de la perversité27, le chant y dépose à son tour un peu de ruse.

Perspectives en recherche performative

En tant qu’elle intrique radicalement les aspects esthétiques et épistémiques du processus de création, notre proposition s’inscrit ici pleinement dans la filiation de la recherche performative en STS telle que l’envisage, par exemple, Henk Borgdorff28. Elle invite néanmoins à examiner à nouveaux frais ce qui constitue sans doute l’une des questions centrales de ce type de recherche, celle des modalités pratiques de l’interdisciplinarité, voire ici, de la transdisciplinarité. Nous avons vu combien ces modalités, en particulier dans une perspective DIY, pouvaient non seulement contraindre la forme esthétique (via des redéfinitions fonctionnelles), mais également nous interroger sur notre relation à la complexité du réel technologique et sur les asymétries de pouvoir que cette relation engendre. L’expérience que nous avons vécue à l’intérieur d’une telle démarche est ainsi, en quelque sorte, celle d’une déterritorialisation permanente procédant d’un état que l’on pourrait qualifier, reprenant une terminologie issue de la thermodynamique, de fondamentalement hors-équilibre. Examiner la résonance politique d’une telle expérience interdisciplinaire constitue sans doute l’un des enjeux à venir du dialogue entre recherche-création et STS.