Texte publié dans le cadre du projet HANDLING financé par l’ERC (European Research Council, Horizon 2020, n° 804259)

https://sites.uclouvain.be/handling/

***

« Génératrice de fiction », l’image est une « source », un « moteur », un « tremplin », elle donne l’« impulsion », voire constitue elle-même un « incipit ». Dans l’histoire littéraire, écrivains, critiques ou théoriciens ont proposé, d’une même voix ou séparément, une multitude de métaphores pour décrire les différentes façons dont les images peuvent agir sur la création littéraire. Au sein de ces interactions, les appropriations actives d’images, comme la collecte et la collection, particulièrement répandues chez les écrivains, font l’objet de désignations et de métaphores nombreuses. Parmi elles, la notion de glanage, même si elle paraît fuyante à première vue, me semble opérante pour penser les continuités et les ruptures entre le maniement des images matérielles, qui ont fait les beaux jours des avant-gardes tant artistiques que littéraires, et les différents gestes d’appropriation d’images numériques. Le terme, utilisé de façon lâche par les écrivains comme par leurs commentateurs, renvoie en effet à une histoire des pratiques de réemploi et de détournement d’images, ce qui tend à gommer les spécificités du glanage en contexte numérique.

C’est que les questions soulevées par la notion de glanage d’images par les écrivains restent fondamentalement les mêmes en contexte numérique même si les images semblent circuler aujourd’hui plus nombreuses, plus volatiles et plus décontextualisées. Les nouveaux objets hybrides que sont les iconotextes numériques méritent en effet d’être pensés dans la continuité historique de la manipulation d’images par les écrivains, de celle, par exemple, des estampes à la fin du xixe siècle, des cartes postales dans l’entre-deux-guerres, des images découpées dans les magazines d’art dans les années 1950 et 1960, jusqu’aux répertoires d’images, personnels ou partagés, qui peuplent nos ordinateurs et nos réseaux. Même si l’on n’épingle pas une image numérique de la même façon qu’un portrait découpé dans un magazine maintenu par deux épingles sur un tableau de liège, il y a bien continuité – le verbe « to pin » des sites de partage d’images comme Pinterest n’est pas qu’une survivance. En environnement numérique, nous continuons à découper, recadrer, agrandir des images sur notre écran, à les déplacer, les légender, les répertorier et les ranger, sans oublier qu’il nous arrive encore de les imprimer et de les manipuler comme nous l’aurions fait auparavant.

Pour aborder le glanage d’images en contexte numérique, j’ai choisi de me concentrer sur un cas, celui de Christine Jeanney, auteure particulièrement présente en ligne et animatrice d’ateliers d’écriture, dont le site internet, « tentatives », est un véritable laboratoire de création. Parmi ses nombreux projets, Fichaises et Todo listes, deux de ses expériences d’écriture initialement menées en ligne avec des images sont depuis devenues des livres. Dans ces textes courts, son écriture originale et ciselée dialogue avec l’image. Dans les entretiens qu’elle a bien voulu m’accorder, avec cette même écriture, précise et abondante, elle utilise à son tour force métaphores pour dire les interactions du texte et de l’image dans son travail.

Plusieurs questions sous-tendent cette étude : dans ce que Magali Nachtergael appelle le « bricolage photo-texte1 », quelles distinctions faut-il faire entre l’utilisation des images des autres et de ses propres images ? En quoi l’écriture à partir d’images est-elle différente en contexte numérique ? Quelles sont les différences entre ce que fait Christine Jeanney avec des images au format jpeg, vues sur écran, et les cartes postales que fabrique Michel Butor avec des images bien réelles ou les « bricolages » de Claude Simon à partir des œuvres de Rauschenberg dans les Corps conducteurs2 par exemple ?

Après une présentation du travail de Christine Jeanney, qui lui donne largement la parole, il s’agira de cerner la notion de glanage d’images, à travers notamment ses liens avec le hasard et avec la culture visuelle commune3.

1. Christine Jeanney, « écranvaine »

Christine Jeanney est une figure pionnière de l’internet littéraire, « écranvaine » selon le néologisme proposé par Gilles Bonnet4. Elle fait régulièrement intervenir les images, notamment des peintures, des collages, mais aussi des photographies, dans ses nombreux projets d’écriture en contexte numérique, sur ses sites internet, ses blogs, tout ce qu’elle considère comme les « laboratoires » numériques de ses tentatives5.

Deux de ses projets reposent sur un principe de glanage d’images numériques, deux « expériences numériques natives6 », Fichaises et Todo listes publiées par Publie.net, la maison d’édition numérique fondée par François Bon en 2008, sous les titres Fichaises en 2011, puis, en 2012, en deux tomes, Les Sirènes on ne les voit pas un couvercle est posé dessus et Quand les passants font marche arrière ça rembobine.

Fichaises est une série de textes à contrainte, dont la règle était la suivante : il fallait écrire chaque jour trois paragraphes, en alternant les pronoms « il » et « elle » et publier en ligne quotidiennement cette production pendant 71 jours d’affilée, en accompagnant chaque texte d’une image. Cette image, qui arrivait toujours à la fin du processus, elle devait, explique Christine Jeanney, « la trouver ou la fabriquer à partir de matériaux trouvés avant la mise en ligne à 00h01, avec les moyens du bord7 ».

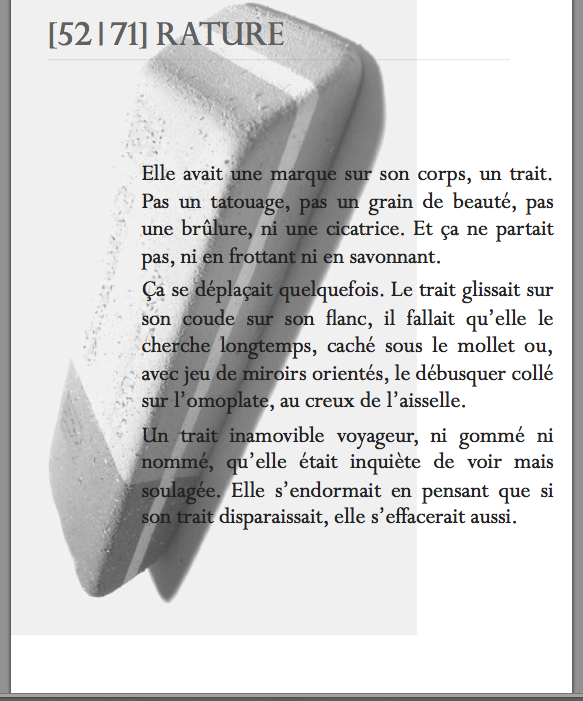

Fig.1 : « 52/71 Rature », Fichaises, 2011

Fig.2 : « 19/71 Absence de », Fichaises, 2011

Les textes de Fichaises sont souvent légers, pleins de fantaisie, d’une écriture particulièrement travaillée. Les images sont en général référentielles, que ce soit de façon directe comme dans le cas de la gomme pour le texte « Ratures » ou de façon indirecte comme le portrait sans tête du texte « Absence de ».

Dans Fichaises, l’insertion de l’image est dernière puisqu’elle vient clore le processus créatif, mais elle est première pour le lecteur qui la découvre avant le texte, placée en lettrine sur le blog comme dans le livre numérique. Le fait de placer l’image en premier agit selon l’auteure « comme un “attention, ça commence”, le rideau du théâtre, les trois coups ». Sur ce lien entre texte et image, elle ajoute :

« Avec le désir de surprendre aussi, l’idée que le lecteur reviendra à l’image une fois le texte lu pour comprendre l’interaction/le rapport... Ou qu’il pourra être déjà, à l’avance, avec l’image, dans une pré-perception du sujet ou au contraire qu’il ne trouvera qu’à la fin ce que cette image pouvait signifier8. »

Dans Todo listes, publiées en deux volumes en 2012, le principe est inverse car, cette fois, l’image est première. Christine Jeanney a demandé aux internautes via un « appel du 18 juin » sur Twitter de lui envoyer des photographies, quelles qu’elles soient. À partir de ce répertoire d’images, l’auteure piochait chaque jour pour écrire avec un seul objectif : « faire quelque chose » de l’image choisie.

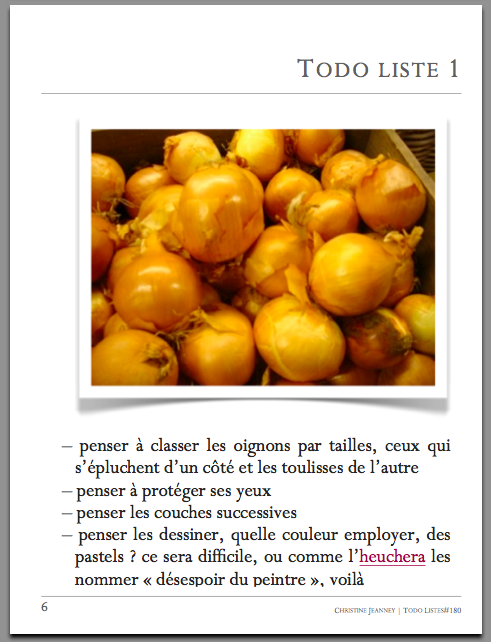

Fig.3 : « Todo list 1 », Les Sirènes on ne les voit pas un couvercle est posé dessus, 2012

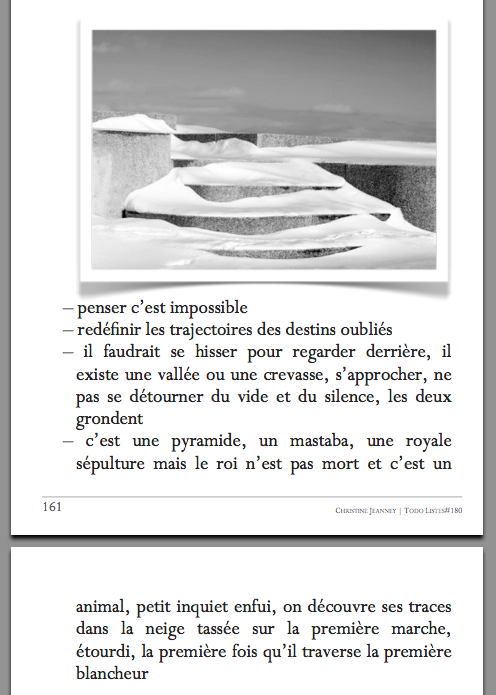

Fig.4 : « Todo list 180 », Les Sirènes on ne les voit pas un couvercle est posé dessus, 2012

Dans Todo listes, le texte progresse souvent par associations d’idées. Parfois c’est une description qui ouvre sur une narration, parfois on reste dans une énumération sans lien entre les éléments. En 2012, Christine Jeanney expliquait ainsi les intentions de ce projet d’écriture qui était encore en cours :

« Chaque matin c’est un choix à tâtons, une impulsion, j’enregistre la photo en mode brouillon en préparant la mise en page pour le lendemain […]. Avec cette image ‘étrangère’, je dois trouver 4 occurrences / départs / fils / envolées / chemins / histoires, enfin, je ne sais pas ce que je dois trouver mais c’est au nombre de 4 et ça part dans des directions insoupçonnables. […]

Initialement, il s’agissait de trouver des choses à faire à partir de l’image : to do list pour ‘penser à’. Mais le sens de ‘penser à’ a évolué : de la chose à faire (penser à répondre à mes emails…), elle est passée à ‘cette image me fait penser à’. […].

Dans ce cas-là, c’est vraiment l’image-déclencheur. Elle entre en résonnance avec la pensée, elle provoque l’apparition d’un mot (ou de plusieurs), et à ce mot j’accroche les autres mots comme on tire sur une ficelle. L’image est le premier de cordée9. »

Christine Jeanney fournit ainsi un témoignage passionnant de la matrice visuelle de l’écriture, d’autant plus précieux qu’il est rare que les écrivains témoignent en détail de ce processus10 :

« Au début, je voulais vraiment me concentrer sur cette idée de liste en utilisant les verbes à l’infinitif. Mais peu à peu, les photos ont été plus fortes que moi, à vouloir m’emmener dans des endroits où mes verbes en -er et en -ir retombaient comme de vieilles balles. Alors, j’ai “lâché prise”11. »

L’auteure exprimait ainsi en 2012 sa vision de la puissance des images, de leur force incontrôlable et non rationnelle.

Ces deux projets, Fichaises et Todo listes, ne sont que la partie émergée d’une écriture plus largement marquée par l’image, y compris par l’image absente, comme Christine Jeanney le disait clairement en 2012 :

« J’écris avec mes yeux. S’il n’y a pas d’images visibles qui déclenchent ou ponctuent mon écriture, il y a des images latentes dans mon crâne, des polaroïds cachés, ou des rushs parfois, comme des scènes coupées au montage de ma vie passée par exemple12. »

L’écriture se sert donc de l’image, même mentale, comme d’une matrice mais aussi, en cours d’écriture, comme d’un rythme. Christine Jeanney manie à merveille la métaphore pour évoquer cette relation, notamment la métaphore liquide, qui prolonge celle de la source. Au sujet de Todo listes, elle explique par exemple :

« Il y avait tous les jours une sorte de réaction chimique qui me poussait à obéir à une injonction non formulée de la photo choisie : viser la folie, ou laisser venir la mélancolie, ou ciseler le texte, ou jeter le texte comme on vide un seau d’eau, ou contrôler chaque occurrence précisément à la virgule près, ou favoriser l’équilibre, ou favoriser le déséquilibre (avec une occurrence très longue ou une minuscule par exemple)13. »

Cet imaginaire liquide se rattache ici à la métaphore photographique du bain révélateur. L’écriture quotidienne s’apparente alors à un acte d’alchimie, en réponse à une injonction qui est à la fois le fruit du hasard et d’un protocole minutieusement pensé. Si cette abondance de métaphores ne fait pas les affaires des théoriciens, elle donne une profondeur particulière aux images, mais aussi à la compréhension des rapports entre textes et images.

Après cette description rapide des protocoles d’écriture de Christine Jeanney, le lien entre le glanage d’images et le hasard reste à interroger, tout comme la spécificité du phénomène en contexte numérique.

2. Le glanage d’images en contexte numérique

Pour penser le renouveau de la collecte et de l’appropriation d’images d’autrui en contexte numérique, je voudrais proposer de m’arrêter sur le terme de « glanage ». Glaner, c’est s’approprier quelque chose qu’on n’a pas cultivé soi-même, mais dont la récolte est autorisée dans des limites définies par la loi14. Au sens strict, il s’agit de récupérer ce qu’il reste, ce qui n’a pu entrer dans le cadre d’une production rentable. Le glanage s’oppose ainsi aux pratiques illégales du « braquage » et surtout du « braconnage », mis à l’honneur par Michel de Certeau dans le chapitre des Arts de faire tiré de L’Invention du quotidien, « Lire : un braconnage ». La pratique de braconnage iconographique a quant à elle été mise en avant en 2009 dans l’exposition La Subversion des images au Centre Pompidou, notamment par l’historien de la photographie Michel Poivert qui a appelé « braconnage » iconographique le fait d’utiliser, de déplacer et de s’approprier, à l’époque surréaliste, des images que non seulement l’on n’a pas créées, mais que l’on a même « volées »15.

Ces pratiques d’appropriation d’images, qu’elles soient autorisées, voire encouragées (que l’on pense aux « hackatons » que proposent les musées), ou non, connaissent aujourd’hui un essor fulgurant avec les technologies numériques et ont même acquis une légitimité artistique, depuis notamment l’exposition From Here On qui avait défrayé la chronique aux Rencontres de la photographie d’Arles en 201116. Le stockage et le partage numériques ainsi qu’internet ont permis, depuis une quinzaine d’années maintenant, le développement d’une pratique de braconnage iconographique à grande échelle.

C’est pour cette raison que se multiplient à l’heure actuelle les termes synonymes ou para-synonymes de « glanage ». Cette métaphore socio-agricole peut en effet être rapprochée d’autres images, comme celle de la « moisson » (« harvest ») utilisée par Kenneth Goldsmith au sujet de la plateforme d’indexation de photographie Pinterest par exemple17. Elle rejoint aussi d’autres métaphores avancées plus traditionnellement au sujet de l’acte photographique, comme celle du photographe « chasseur-cueilleur » utilisée par exemple par Vilém Flusser18. De la même façon que le photographe cueille les images du monde, l’internaute cueille – il « broute » même, c’est un des sens de « to browse » – les images numériques. Certains sites se présentent explicitement comme une exposition régulière des images glanées dans le monde comme sur la toile. C’est dans cette perspective que Gilles Bonnet travaille la notion de glanage dans son ouvrage sur la « poétique numérique », en commentant par exemple le projet « Morning » de Christophe Sanchez qui cueille « une image du matin19 », le site personnel de Jean-Yves Fick qui s’attache à mettre en avant chaque jour les petites beautés du quotidien et du trivial20, ou encore les « glanages d’éclats de conversation » du blog d’Anne Mulpas, « Le Faire-Part »21. Il écrit par exemple « Le glanage, s’il tente de fixer “l’instant dans l’eau obscure d’un tourment”, instaure également un rythme de publication de nature diaristique22 ».

Chez Christine Jeanney, néanmoins, le glanage est moins lié à cette posture quasi phénoménologique de saisie du quotidien qu’à une réflexion sur l’appropriation des images des autres. Le fait que les photographies qu’elle collecte et utilise ne lui appartiennent pas est particulièrement important pour elle. Que l’on choisisse, même au hasard, parmi ses propres productions photographiques, ou bien dans des répertoires d’images d’autrui que l’on s’est constitués avec le temps, ou encore qu’il s’agisse d’images trouvées via la construction algorithmique d’un moteur de recherche ou envoyées personnellement par des internautes change la donne.

Internet, c’est évident, a permis l’essor d’une pratique d’emprunt plus ou moins légal d’images qui ne nous appartiennent pas. La mémoire collective numérique est devenue une gigantesque archive à partir de laquelle « chacun peut redéployer ses propres créations23 ». Dans le phénomène de l’appropriation, on s’en doute, la question de la « propriété » est centrale. La frontière entre braconnage et glanage se situe notamment à la ligne que forme la légalité. Glaner une image en ligne, ce serait alors se saisir d’une image sans léser personne, sans en enlever l’usage à d’autres. Sur internet, comme Christine Jeanney le formule, « tout est duplicable à satiété, ce qui est glané peut se transformer sans que personne n’en soit privé ». Cette saisie n’est pas une appropriation d’image au sens propre puisqu’il s’agit d’un geste d’énième reproduction, et non d’une soustraction. Il est question de location ou de prêt temporaire :

« Quand j’empruntais une image pour illustrer un [texte], c’était un peu comme louer un vêtement, l’orner de rubans ou le teindre en rouge cerise, en sachant que l’original restait accroché à un cintre, disponible pour tous24. »

Cette absence de sentiment de propriété, qu’on pourrait voir comme une forme de leasing d’images, bien dans l’air du temps, constitue l’une des grandes différences entre le glanage numérique et le glanage d’images matérielles qui va souvent avec une forme de fétichisme pour la matérialité de l’image volée, arrachée à un livre, reçue par La Poste, etc. Loin du glanage de survie ou du glanage militant, subversif, dont Agnès Varda fait l’éloge dans son film, Christine Jeanney fait de sa pratique de glanage une figure du don et de l’échange interpersonnel. Au sujet de Todo listes, encore, elle expliquait que l’image était davantage prêtée que glanée :

« Pour moi c’était […] un dossier prêté, une sorte de banque de données que j’avais sous surveillance mais qui ne m’appartenait pas, et je devais être bien attentive à nommer les photos selon les propriétaires et à ne pas oublier d’y ranger celles que l’on m’envoyait au fur et à mesure. Mais oui, vraiment j’ai vu ça comme la gestion d’un prêt ponctuel (comme on garde un colis pour la voisine parce qu’elle n’était pas chez elle quand le facteur est passé, sauf qu’elle a donné l’autorisation d’ouvrir le paquet, que l’on puisse voir ce qu’il y a à l’intérieur en attendant de lui rendre)25. »

On perçoit bien dans le discours critique de Christine Jeanney – en l’occurrence dans ses entretiens – l’efficace des métaphores, du « comme » et du « comme si » pour décrire la façon dont travaillent texte et image. La métaphore du colis dit bien que le contenu est d’abord inconnu et la surprise de l’ouvrir. Dans le cas de Todo listes, c’est justement ce qu’elle cherche, « ne pas savoir à l’avance ce qu’il y aura sur la photo qu’on m’enverra », contrairement à la quête d’images des Fichaises.

Les effets sont inattendus aussi. Elle évoque par exemple une photo de Florence Trocmé pour laquelle un souvenir personnel et douloureux lui est remonté à la gorge « comme un chagrin d’enfant irrépressible26 ». C’est alors l’écriture qui permet qu’une photo devienne sa photo, qui gouverne la saisie subjective de la photographie envoyée ou glanée. L’écriture est aussi dans ce cas une manière de reprendre le contrôle sur le hasard, qu’il soit technologique ou issu de la main humaine27. Être « bricoleuse », c’est savoir apprécier « la magie de la sérendipité28 », expliquait Christine Jeanney à propos de Fichaises, projet dans lequel le glanage d’images quotidien relève d’une poétique de la trouvaille que l’on pourrait rencontrer à des degrés divers dans d’autres écritures dites numériques. Internet est souvent vu comme un opérateur de sérendipité, et favorise en effet les processus de collecte s’en remettant au hasard, ainsi qu’un type de dérives en ligne. En effet, estime-t-elle : « Plus j’ai de liens offerts, […] plus j’ai de chance d’entendre/voir/sentir une émotion en résonance à quelque chose que je porte en moi... ?29 ».

Pourtant, les évolutions récentes du numérique ne semblent-elles pas réduire la part de la sérendipité, en canalisant davantage nos recherches ? Les réseaux sociaux, la personnalisation – maîtrisée ou non – des moteurs de recherche, des plateformes dédiées à la recherche d’images ou bien les plateformes qui concentrent les recherches sur des répertoires constitués et non exportables, comme Instagram, semblent en effet faire qu’on ne se perd plus de la même façon sur internet30. Les pratiques ont évolué depuis ce que Christine Jeanney décrivait en 2012, alors même qu’il s’agit d’une auteure présente en ligne mais pas sur Instagram ou Pinterest :

« J’ai l’impression que maintenant il faut chercher le hasard. Les moteurs de recherche, ce qui nous est amené par la toile est calculé, programmé, contrôlé, il faut faire des écarts considérables pour se perdre et être surpris, nourris. [...] De plus en plus, internet porte le gène du reproductible. On peut voir passer mille images de chat et que ce soit toujours le même chat, il faut parfois se donner un coup de pied pour s’extraire et rencontrer un zébu ou autre chose31 ».

Aujourd’hui, davantage que le hasard ou la sérendipité, la manipulation des images par les écrivains semble mettre en jeu la répétition. Ce que Christine Jeanney appelle la « facilité du similaire » est sans doute un défi à relever pour les écrivains et les artistes qui travaillent en contexte numérique. Plus que le hasard, sont également en jeu dans le glanage d’images un imaginaire de l’échange et une dynamique collective. Le cas de Christine Jeanney est à ce titre particulièrement intéressant car l’appropriation iconographique ne correspond pas à ce qui est décrit dans Rogue Archive ou dans les travaux sur l’imaginaire de la base de données, anonyme et collective32, ou sur l’esthétique de l’archive, mais touche bien plutôt à une humanisation des échanges numériques, de la rencontre et de la relation, dont l’image pourrait être le nœud.

3. Glanage et culture visuelle commune

Le terme de glanage ne rend pas compte de la nouveauté du numérique, il place au contraire les pratiques de collecte d’images de Christine Jeanney du côté de la brocante et de l’univers des chiffonniers33. Le choix de ce terme est en effet une façon d’insister sur la continuité de cette pratique avec les esthétiques du remploi et un certain régime de modernité pour les arts.

On y retrouve ainsi des traits saillants des pratiques historiques de manipulation et d’utilisation d’images par les écrivains. À plusieurs reprises, Christine Jeanney insiste sur le fait qu’elle se « moque des hiérarchies » en matière d’images. La possibilité d’appropriation d’une image semble en effet proportionnelle à sa non-légitimité, à son caractère non artistique, voire anonyme. Les images n’ayant pas ou pas encore de sens artistique consacré – les images pauvres – sont plus facilement utilisées, détournées et manipulées par les écrivains, comme l’avancent Philippe Hamon dans Imageries, à propos de la fin du xixe siècle et de Rimbaud34, ou encore Philippe Ortel au sujet de la photographie, longtemps plus méprisée et moins « artistique » que la peinture, la sculpture et le dessin35.

Cette indifférence aux « origines de l’image » n’empêche pas que soit primordiale pour Christine Jeanney la personne à l’origine de l’image, c’est-à-dire les contributeurs du projet Todo listes. L’image offerte est en effet un véritable point de passage, une matrice du texte, mais aussi un point de rencontre possible. À propos de Todo listes, l’auteure se souvient :

« Il n’y avait pas que les images d’ailleurs qui comptaient à mes yeux, parce qu’après tout, les images, c’est facile à trouver, il n’y a qu’à se baisser. Ce qui m’intéressait, c’était les gens qui me les envoyaient, leurs regards, leurs choix. C’était rencontrer la différence de vision de l’autre, et un peu comme on regarde par un trou de serrure, mais avec un autre cerveau, c’était cette vue possible à travers les yeux de quelqu’un d’autre.

C’était l’acte de partage aussi qui comptait pour moi, à double sens, avec un geste d’envoi photographique et un geste en retour par le texte. Peut-être que les gens m’ont envoyé des photos qu’ils n’auraient pas forcément prises sans cette expérience, et de mon côté j’ai forcément écrit des choses qui n’auraient jamais vu le jour. Plus que l’image, il y avait ce côté expérience de laboratoire36. »

Vecteur de relation en amont de l’écriture, l’image l’est aussi en aval, au stade de la lecture :

« quand il y a une image en point de départ […], on avance avec l’autre qui peut regarder aussi cette image (contrairement au ressenti intime invisible). C’est comme si l’image rendait automatiquement l’expérience partagée, avec un “tu as vu ça, ce détail-là ?” ou même un “et toi, qu’est-ce que tu as vu d’autre ?”, l’existence d’autres pistes, liens, voies, voix...37 »

L’échange d’images met au jour un terrain commun, telle la notion d’image partagée qui est devenue un des enjeux majeurs du nouvel internet, selon, entre autres, André Gunthert qui parle de « collectivisation des contenus » et de « nouvel état de l’image comme propriété commune38 ». Christine Jeanney a une interprétation radicale et passionnante de ce phénomène souvent commenté. Le bricolage d’images est pour elle comme une façon de « réinventer une parole commune ». Interrogée sur les métaphores employées pour parler du glanage d’images, elle répondait par exemple : « pêche, braconnage, chasse, tout ce vocabulaire décide que l’image est hors de soi, que c’est une entité à dominer ou à apprivoiser. Comme s’il y avait une différence entre nos images et nous. Nos images, c’est nous39. »

On retrouve affirmé ce statut de l’image comme une fabrique de collectif dans les protocoles qu’elle met en place pour les ateliers d’écriture, comme à La Roche-sur-Yon en septembre 2017. En atelier, Christine Jeanney faisait alors écrire les participants « à partir d’une photo que quelqu’un d’autre a prise » puisque c’est là une façon de s’inventer un autre « je ». L’image d’autrui permet une grande liberté d’interprétation et d’action puisqu’ « il y a des tas de façons d’envisager l’image et soi en face40 ». Pour elle, ce travail d’appropriation de l’image prise par autrui n’est pas uniquement formel : cette contrainte créative appartient en réalité à une réflexion politique sur l’importance du commun.

Fig.5 : capture d’écran du site « Mobilis » des Pays de la Loire annonçant la résidence de Christine Jeanney en novembre 2017 : https://www.mobilis-paysdelaloire.fr/agenda/residence-christine-jeanney-du-21-au-26-novembre, consulté le 30 avril 2018

Fig.6 : capture d’écran du site personnel de Christine Jeanney : http://christinejeanney.net/, consulté le 30 avril 2018

Plus largement, en effet, l’atelier d’écriture où l’on travaille en groupe chacun sur son texte, le blog ou l’espace numérique ouvert et public, sont des facilitateurs d’écriture, comme si l’on avait besoin du regard des autres pour écrire pour soi. Dans le travail numérique de Christine Jeanney, il y a sans doute un redoublement du même effet par le recours à l’image et par le contexte numérique. L’écriture en ligne est pour elle un « travail portes-ouvertes », en opposition au travail dans l’ombre des projets à plus long terme : « grâce aux projets quotidiens, je suis aussi cette femme qui écrit, et tous les jours, ou presque. C’est mon ouverture dans le sens de qui je suis vers les yeux des autres41 ». L’écriture en ligne lui permet ainsi d’être dans une autre temporalité, comme soumise à un autre rythme. Cette rupture de rythme relève de la même « différence de temporalité » qu’elle remarque entre l’image qu’on peut « tenir en main » et l’image numérique :

« La différence de temporalité est pour moi que l’image dite “réelle” peut avoir la capacité de rester dormante. Elle peut nous accompagner, se gorger de la mémoire des lieux où elle est affichée et raconter plus que sa seule présence. Il y a des photos ou des images, des cartes postales par exemple, qui sont comme enrichies des lieux où elles ont été affichées. On aime une image aussi pour un passé qu’elle nous rappelle, pas seulement celui qu’elle montre, mais celui qu’elle réanime […]42 ».

On touche là à une autre différence majeure entre le glanage d’images tel que l’ont pratiqué plusieurs générations d’artistes et d’écrivains et le glanage numérique, qui se fait sans appropriation, on l’a vu, et dans un flux permanent qui semble rendre inutiles les contenants d’images, les albums, keepsakes et autres boîtes à chaussures, et la notion même de « répertoire » qui était pourtant passée dans la sphère numérique. Le glanage d’images numériques par les écrivains, qu’il s’agisse de se saisir volontairement d’images trouvées, comme dans Fichaises, ou d’utiliser des images expressément envoyées par d’autres, comme dans Todo listes, est une forme de cueillette sans panier. L’utilisation peut être consécutive à la trouvaille et le glanage se détache donc des notions de stock, de collection ou de réserve d’images qui lui étaient jusque-là indissociables.

Christine Jeanney faisait toutefois remarquer que la notion de flux d’images n’était pas liée uniquement aux images numériques et que toutes les images « réelles » sont elles aussi prises d’un flux :

« il n’y a qu’à aller sur une brocante pour voir des étals entiers de vieilles cartes postales, de vieilles photos, si nombreuses qu’on n’aurait pas assez de temps pour toutes les voir, elles sont prises dans le flux de boîtes en carton alignées et des promeneurs43. »

L’œuvre poétique de Christine Jeanney fait partie des productions numériques que l’on peut d’ailleurs opposer aux critiques pointant le flux continu des images en ligne. Son travail d’écriture et la posture qui est la sienne dans ses entretiens viennent en quelque sorte apporter de l’eau au moulin de penseurs de la photographie comme Annebella Pollen, qui s’opposent actuellement à la vision apocalyptique et anxiogène du déferlement d’images qui nous submergerait, défendue notamment par Joan Fontcuberta et les penseurs de la post-photographie. Dans son article « The Rising Tide of Photographs ?44 », elle montre en effet que le déferlement d’images n’est propre ni à la photographie numérique ni aux circulations d’images numériques. Pour contrer la « marée montante » des images, Annebella Pollen propose de tenter d’humaniser la masse et de s’attarder sur les petites histoires de certaines images, comme pour apprivoiser la vague :

« the conceptualisation of mass photography as a blinding plethora of sameness or as vision of humanist equivalence ignores the individual complexities of the single images that any mass form comprises, past or present45. »

Cette position critique va dans le sens des pratiques d’écrivains et de créateurs comme Christine Jeanney tout autant que de leurs discours, d’où émerge souvent l’idée d’une rencontre de l’autre par l’image.

***

Pour conclure, et de façon plus générale, le cas de Christine Jeanney permet d’insister sur plusieurs éléments inattendus relatifs au maniement des images en contexte numérique.

En premier lieu, « écrire à partir d’images », qu’il s’agisse d’une consigne en ateliers d’écriture, d’un exercice qu’on s’impose à soi-même ou d’une expérience littéraire, semble aller de pair avec la narrativité. On attend souvent de l’image un récit, alors que l’image incite en réalité aux écritures les plus diverses. La photolittérature semble même avoir de fortes affinités avec la poésie, les formes courtes et les écritures expérimentales, comme le montrent les textes de Christine Jeanney. Chez elle, comme chez de nombreux « écranvains », le récit se trouve réinvesti dans les espaces paratextuels46 qui deviennent le lieu d’une mise en scène de soi en glaneurs, ou plus largement en manipulateurs d’images.

Le cas de Christine Jeanney permet donc en deuxième lieu de mettre l’accent sur la façon dont les procédés de glanage sont racontés et mis en scène, dans son cas non dans l’œuvre mais dans le paratexte et notamment dans les entretiens dont on vient de lire de larges extraits. L’importance des discours d’escorte et de la dimension métapoétique de la littérature numérique, que Gilles Bonnet propose d’appeler l’hypéritexte47, apparaît ici clairement. Le focus qui vient d’être proposé sur la notion de glanage fait apparaître la part importante du métapoétique dans le travail des écrivains en contexte numérique. Est-ce pour des questions de visibilité sur internet – le paratexte fournissant des éléments de compréhension, mais aussi de classement, susceptibles de générer des boucles, des renvois et des reprises capables d’assurer sinon le succès, du moins une visibilité minimale ? Est-ce parce que, dans la littérature contemporaine, comme dans l’art contemporain, ce serait le processus voire le protocole qui importerait plus que le texte produit ? Est-ce parce que, n’étant jamais « fini », le texte n’est jamais clos sur lui-même non plus et s’ouvre vers le paratexte ? Il est certain que la question du métapoétique appartient à la « poétique numérique » dont Gilles Bonnet a tracé les traits principaux.

En troisième lieu, le cas de Christine Jeanney permet de faire remarquer que la figure de l’écrivain-glaneur est de plus en plus fréquente dans les littératures numériques, et qu’en raison de la présence massive des paratextes en ligne, elle est une posture, c’est-à-dire une position assumée et portée par un discours public. Cette posture n’est pas celle du voleur d’images, mais du cueilleur, qui, même lorsqu’il le fait sans autorisation, a l’impression de ne léser personne. À la différence du glanage d’images concrètes, il ne s’agit pas non plus d’un recyclage : il n’y a pas diminution de consommation, mais augmentation du contenu.

Enfin, Christine Jeanney propose, avec Fichaises et Todo listes, deux jeux d’écriture avec les images. Il s’agit de jouer avec une bouteille à la mer, contre la montre, avec le hasard, à des jeux d’association qui rappellent les surréalistes. Comme dans le cas des avant-gardes historiques, ces jeux qui semblent gratuits, ces petits gestes qu’on croit sans importance, ont de puissantes implications théoriques, sur la façon dont on perçoit les images, sur leurs usages, leurs circulations, etc. Le cas de Christine Jeanney montre par exemple comment, face à une pratique, les discours parfois apocalyptiques sur la puissance de l’image qui écrase tout sur son passage et sur les conséquences négatives des effets de masse ne tiennent pas.