Seulement trois ans après l’épisode traumatique de la Commune, la maison d’édition Michel Lévy publie en 1874 L’Année terrible de Victor Hugo, illustrée des dessins de Léopold Flameng et Daniel Vierge1. Les deux artistes, présents à Paris pendant les faits, mettent en scène et donnent à voir cette « année épouvantable2 » décrite par le poète, période sombre de l’histoire de France où la nation fut meurtrie par les affrontements de la guerre franco-prussienne, mais également par ceux de la guerre civile, où se sont opposés violemment les fédérés et les soldats du gouvernement versaillais. Au cœur d’une société soumise à la politique de l’Ordre moral, une telle publication n’est pas sans risque. La censure, par le pouvoir politique, de l’imagerie de la Commune s’affirme fermement dès 1871 par une série de mesures restrictives et punitives, dont Gustave Courbet, représentant par excellence de l’artiste communard, fera les frais. À l’inverse, le souvenir douloureux de la défaite et l’exaltation de la défense de Paris, deux facettes majeures de l’œuvre hugolienne, participent davantage à la volonté d’union nationale prônée par les représentants de l’Ordre moral. Cinq ans plus tard, en 1879, Eugène Hugues fait paraître l’édition non censurée de L’Année terrible, une libération de la parole permise par la montée au pouvoir des républicains et la fin de l’état de siège : « Le moment prévu par l’auteur est arrivé. Tous les vers ajournés ont été pour la première fois rétablis dans la présente édition3 ». Cette édition destinée à un public populaire4, contemporaine du deuxième discours du poète au Sénat en faveur de l’amnistie des communards5, reprend les illustrations de Vierge et Flameng et s’enrichit de quelques gravures hors texte réalisées par Jean-Paul Laurens, Émile Bayard, Edmond Morin et Frédéric Lix. Ce n’est qu’après la mort de Victor Hugo qu’une troisième version illustrée de l’œuvre paraît, en 1888, sous l’œil attentif d’Émile Testard, directeur de l’Édition Nationale, qui édite les œuvres complètes de l’écrivain accompagnées des gravures d’un grand nombre d’artistes contemporains de la fin du xixe siècle. Les événements de L’Année terrible se dotent d’une représentation inédite, même si les illustrateurs s’inscrivent, par des effets d’intericonicité, dans la fresque iconographique tissée au fil des éditions précédentes.

À travers l’étude de ces trois parutions successives, nous souhaiterions ainsi déceler la manière dont s’articule dans L’Année terrible le fragile équilibre entre poésie, histoire et illustration6. Comment, en effet, publier et surtout illustrer un texte qui pointe du doigt les brèches d’une société fragilisée par une défaite humiliante et fractionnée en son sein sur la question de la révolution parisienne et du sort des communards ? Plus encore, quelles lectures des vers d’Hugo prévalent à travers les choix iconographiques ? Ces partis-pris artistiques, qui évoluent en fonction du contexte de publication, reflètent, dans une certaine mesure, l’histoire des mentalités et l’histoire politique de cette époque7. Il s’agit d’une vaste entreprise, donc, que nous ne prétendons pas mener de manière exhaustive, mais dont nous souhaiterions mettre en lumière quelques traits saillants à travers le prisme de l’analyse des rapports entre texte et image.

Figurer le poète dans l’histoire

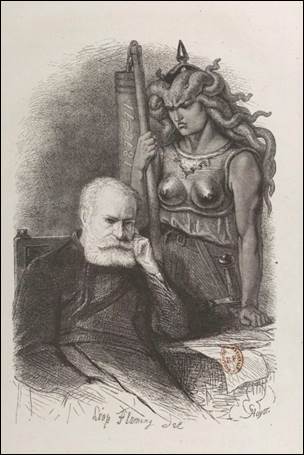

Dès le poème préliminaire du recueil, Victor Hugo se présente comme le « témoin8 » des maux de ce siècle. L’acte d’écriture s’impose tel un devoir historiographique : le poète est dans l’obligation de décrire et même de photographier9 toutes les « choses vues » et entendues, le récit intime s’entremêlant étrangement avec la grande histoire. Dans les éditions illustrées, la mise en scène du « je » poétique se construit à travers une galerie de portraits et de scènes où apparaît l’écrivain. Ce dernier est immédiatement identifiable par le lecteur familier de l’époque, grâce à la diffusion des gravures et des dessins de presse, mais surtout, en cette fin de siècle, de la photographie, de l’image de l’homme au large front et à la barbe blanche. La stupéfiante gravure hors texte qui accompagne le poème seuil de l’édition de 1874 figure le poète accoudé à sa table de travail, hésitant face à l’ampleur de la tâche à accomplir.

Figure 1. Le Poète et l’Année terrible

Léopold Flameng, Le Poète et l’Année terrible

Source : Victor Hugo, L’Année terrible [en ligne], Paris, Michel Lévy, 1874, p. 3. Bibliothèque nationale de France | Gallica. URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3042303k/f25.item

Au-dessus de lui se dresse l’allégorie de l’Année terrible : une femme armée semblable, par sa chevelure, à l’horrible Méduse et coiffée d’un casque à pointe allemand. Le poing fermement appuyé sur la table, elle regarde avec fureur le poète, les sourcils sévèrement froncés, et semble le mettre au défi, telle une muse à la fois terrifiante et fascinante. Cette mise en scène du duel intérieur et du rapport de l’écrivain à l’histoire célèbre l’engagement politique de Victor Hugo. Dès son retour d’exil, l’écrivain se définit en effet comme un patriote convaincu qui ne cesse de clamer son attachement profond à la capitale : son devoir, comme celui de ses concitoyens, est de « défendre Paris, garder Paris », cette « ville sacrée », « centre même de l’humanité »10. Il est aussi l’auteur des Châtiments, recueil satirique et hautement politique dont les bénéfices des lectures publiques permirent l’achat d’un canon pour la défense de la capitale11. Certes, Victor Hugo n’est plus en âge de prendre les armes et certains, dont le général Trochu, se moquent du képi de garde national qu’il arbore fièrement12. Pour autant, il fait figure de combattant aux yeux de l’opinion publique. Comme le souligne Guy Rosa, il serait toutefois une erreur, ou plutôt une simplification, de croire que l’auteur fait pleinement l’objet d’un consensus tout au long de la période concernée, et ce, notamment au sein du parti républicain, tout d’abord en raison de ses prises de position en faveur de l’amnistie des communards, mais aussi sur les questions de revanche et les perspectives européennes qu’il soutient13.

Comme pour gommer les aspérités de la figure publique et politique, l’illustration donne aussi à voir l’homme, le père de famille marqué par les drames personnels, comme la perte de son fils Charles Hugo qui décède en mars 1871, ce qui le contraint à s’installer à Bruxelles pour gérer des questions de succession. Les éditions illustrées des années 1874 et 1879 reprennent avant tout la scène publique des funérailles de Charles Hugo : le cortège parcourt tout Paris, alors en pleine insurrection, depuis la gare d’Orléans jusqu’au cimetière du Père-Lachaise et les fédérés saluent avec respect la famille endeuillée. Plus proches du reportage journalistique et de la photographie, ces gravures mettent à distance l’émotion personnelle et la plainte élégiaque qui s’expriment à travers des poèmes comme « Le Deuil » et Ô Charles, je te sens près de moi. La douleur personnelle est donc transfigurée en drame national. Or, si l’on feuillette avec attention l’Édition Nationale, on s’aperçoit que les représentations de Victor Hugo sont beaucoup plus nombreuses que précédemment et qu’elles s’attachent à l’intimité profonde du poète ainsi qu’à ses faiblesses : le père abattu par le décès de son fils, le grand-père portant dans ses bras la petite Jeanne, « l’enfant malade pendant le siège », ou regardant jouer avec nostalgie ses petits-enfants, le poète conspué et rejeté par la population de Bruxelles ; autant de facettes qui montrent la fragilité de l’homme et, par un même mouvement, l’érigent comme l’emblème du patriarche, du père de la nation. L’entreprise éditoriale menée par Émile Testard s’inscrit donc dans une logique de consécration du poète qui incarne avec force l’unité nationale et cette unité suppose précisément, dans une certaine mesure, une forme de « dépolitisation » de la posture hugolienne. Il s’agit avant tout, à travers l’image, de graver dans la mémoire collective l’exemplarité de l’écrivain pendant cette terrible année.

Premières images

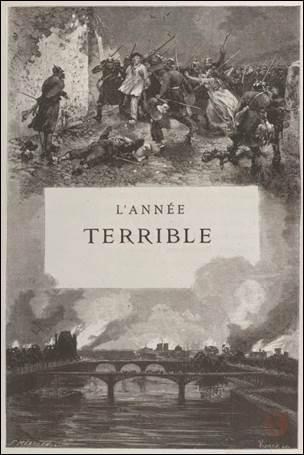

À la fois observateur et acteur, Victor Hugo compose un recueil selon un ordre chronologique où, mois après mois, il dresse le sombre panorama des événements qui ont ébranlé la France entre septembre 1870 et juillet 1871. Poésie d’actualité, le parcours proposé au lecteur revient donc sur la guerre franco-prussienne, le siège de Paris et la défaite de la France, mais aussi sur la Commune et les expéditions punitives qui ont suivi le soulèvement des Parisiens. Cette bipartition de l’œuvre est nettement signifiée dès la page de couverture de l’édition Michel Lévy en 1874.

Figure 2. L’Année terrible

Page de titre illustrée par Daniel Vierge

Source : Victor Hugo, L’Année terrible [en ligne], Paris, Michel Lévy, 1874, p. 1. Bibliothèque nationale de France | Gallica. URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3042303k/f23.item

En effet, la composition en diptyque dévoile les deux volets de ce récit historique et poétique, séparé l’un de l’autre par un encart où siège le titre, au centre de la page. En haut de la gravure, des soldats prussiens, reconnaissables à leur casque à pointe, s’emparent d’un homme vêtu humblement d’une chemise blanche sous les regards éplorés de son épouse, impuissante, et de leur enfant. La scène pathétique est renforcée par la présence de cadavres qui jonchent le sol, une multitude de corps inertes qui témoignent du massacre qui vient d’avoir lieu. Au bas de la gravure, Daniel Vierge propose une tout autre scène : Paris enflammé pendant la Commune14. Le paysage incendié s’étend autour d’un axe principal, la Seine, qui sépare deux espaces distincts et fortement symboliques : à gauche, le palais des Tuileries et à droite, les quartiers populaires, berceaux de la révolte. De manière métonymique, la vision panoramique traduit les heurts entre le gouvernement versaillais et les communards, sans pour autant proposer une incarnation du combat par la présence de personnages. L’imaginaire de l’affrontement fratricide se cristallise donc à travers la construction d’une cartographie qui quadrille l’espace urbain et schématise spatialement les positions de chaque groupe. Comble de l’horreur, la ville s’embrase dans un chaos apocalyptique qui rejoue la scène terrible de la Rome antique brûlée par Néron. Le lecteur-spectateur est donc immédiatement saisi par la force de la vision, qui fait écho à un grand nombre de représentations collectives de la Commune parfois fantasques, encore hantées par les figures de « la pétroleuse15 » et des criminels prêts à mettre Paris à feu et à sang.

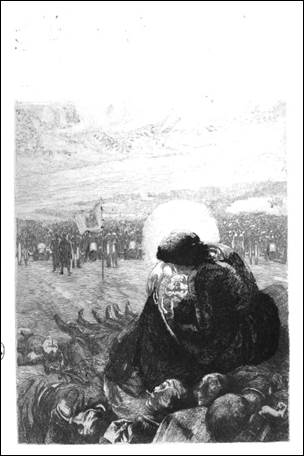

En 1888, le frontispice16 de L’Année terrible pour l’Édition Nationale semble évacuer entièrement l’événement de la Commune, afin de mieux se focaliser sur les pertes subies pendant la guerre franco-prussienne.

Figure 3. Nos morts

Albert Besnard, Nos morts, frontispice de l’Édition Nationale

Source : Victor Hugo, L’Année terrible [en ligne], in Victor Hugo. Édition Nationale, Paris, Émile Testard, 1888. Bibliothèque municipale de Lyon | Numelyo. URL : https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001103709841/IMG00000018

Le célèbre peintre Albert Besnard illustre ainsi le poème « Nos morts » avec force et sensibilité. Au premier plan, une femme est assise au sommet d’un amoncellement de cadavres dont le visage meurtri a été déformé par l’atrocité de l’affrontement. Cette masse indistincte semblable à une charogne désarticulée transpose avec effroi les vers d’Hugo imprimés sur la serpente :

Leurs corps farouches, froids, épars sur le pré vert,

Effroyables, tordus, noirs, ont toutes les formes

Que le tonnerre donne aux foudroyés énormes17.

L’armée prussienne en arrière-plan reste quant à elle impassible devant cette vision d’horreur. Néanmoins, alors que le poème ne dépeint qu’un noir tableau des corps pourrissants qui retournent à la terre, l’artiste introduit une lumière nouvelle par la présence d’une femme auréolée qui enveloppe dans sa sombre robe de paysanne la tête d’un soldat mort au combat. Incarnation du deuil ou peut-être de la patrie qui pleure ses enfants perdus, la figure féminine réconfortante revêt les traits d’une madone laïque témoin du martyre subi. Sa pose mime celle des pleureuses, ces statues de pierre dont les larmes viennent baigner la pierre du tombeau. Premier seuil du recueil, la gravure place donc l’ensemble de L’Année terrible sous le sceau de la commémoration et du recueillement. Alors que, par le biais de l’illustration, les éditions précédentes s’ancraient dans l’instantanéité de l’événement historique, l’Édition Nationale rend hommage à ceux qui sont tombés pendant le combat contre la nation ennemie, attribuant ainsi à la gravure la fonction mémorielle du monument aux morts. Ce déséquilibre dans la représentation des deux événements pourtant constitutifs de L’Année terrible, la guerre franco-prussienne et la Commune, semble toutefois s’inscrire profondément dès les premières publications, qui se concentrent principalement sur le souvenir douloureux de l’âpre combat mené contre l’ennemi allemand.

Une esthétique d’ombre et de lumière

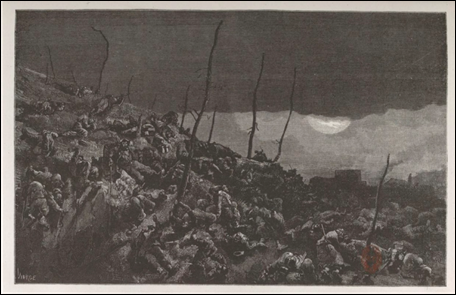

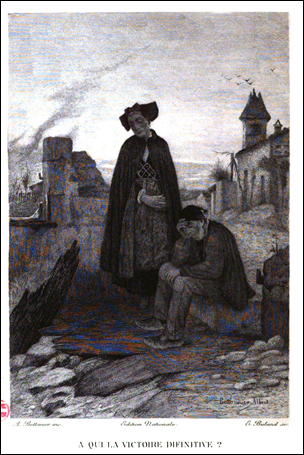

Au-delà de la page de couverture et de la page de titre, les éditions illustrées déploient une fresque historique surprenante qui dessine, gravure après gravure, le drame de l’affrontement entre Français et Prussiens. Malgré la présence parcellaire de quelques scènes de bataille, c’est moins le combat qui est représenté que ses tristes conséquences. Avec simplicité et réalisme, les artistes soumettent au regard la désolation des paysages, des champs et des villes détruites par la guerre. L’illustration du poème « À qui la victoire définitive ? » dessinée par Daniel Vierge expose ainsi un décor funeste où il devient impossible de distinguer les vivants et les morts, les corps et les cadavres s’entremêlant dans la pénombre.

Figure 4. À qui la victoire définitive ?

Illustration de Daniel Vierge du poème « À qui la victoire définitive ? »

Source : Victor Hugo, L’Année terrible [en ligne], Paris, Michel Lévy, 1874, p. 75. Bibliothèque nationale de France | Gallica. URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3042303k/f97.item

Cette masse indistincte est cependant éclairée par la lune, qui se fraie un chemin à travers les nuages et laisse deviner l’horreur de la scène. Tout dans le paysage n’est que dévastation et même les arbres nus témoignent du carnage. L’habilité et la technique du graveur lui permettent de créer un clair-obscur particulièrement réussi où les contrastes entre le blanc et le noir renforcent la tension dramatique du poème, tout en lui conférant une dimension fantastique.

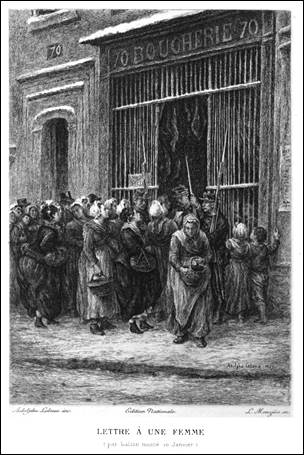

Aux côtés de ces sombres panoramas, de nombreuses gravures de taille plus modeste, telles des vignettes militaires, donnent à voir les soldats montant la garde sur les remparts, armant les canons ou bien sortant de la ville pour aller combattre au front. Avec le siège de Paris cependant, la guerre s’installe au cœur même du quotidien des habitants de la ville, de sorte que l’illustration délaisse la peinture d’histoire pour des scènes de genre surprenantes qui ont fortement marqué l’imaginaire collectif de la population française. Dans « Lettre à une femme18 », Victor Hugo raconte la dureté des conditions de vie à Paris, un Paris qui souffre de la faim et en est réduit à manger « du cheval, du rat, de l’ours, de l’âne19 ». Il loue alors l’abnégation et le courage des femmes, véritables gardiennes de la ville :

Elles acceptent tout, les femmes de Paris,

Leur âtre éteint, leurs pieds par le verglas meurtris,

Au seuil noir des bouchers les attentes nocturnes,

La neige et l’ouragan vidant leurs froides urnes,

La famine, l’horreur, le combat, sans rien voir

Que la grande patrie et que le grand devoir20 ;

Femmes d’honneur, l’hommage qui leur est rendu s’appuie sur des faits concrets et en apparence triviaux, comme l’attente devant les boucheries. Or, c’est précisément ce détail qui est choisi par les artistes, successivement en 1874 puis en 1888, pour illustrer le poème d’Hugo. La Queue devant les boucheries, une scène de vie quotidienne, incarne à elle seule l’imaginaire de la famine et de la disette. Elle atteste des mesures prises par le gouvernement durant l’hiver 1870 afin que la population puisse survivre au siège, comme l’ouverture de boucheries municipales. D’un naturalisme saisissant, les gravures de Léopold Flameng et Adolphe Leleux peignent des femmes, de tout âge et de toute classe sociale, ouvrières et dames du monde, qui attendent avec leurs enfants de pouvoir accéder à la boucherie gardée par des hommes armés et ainsi bénéficier des quelques grammes de viande.

Figure 5. Lettre à une femme

Adolphe Leleux, Lettre à une femme (par ballon monté, 10 janvier)

Source : Victor Hugo, L’Année terrible [en ligne], in Victor Hugo. Édition Nationale, Paris, Émile Testard, 1888, p. 129. Bibliothèque municipale de Lyon | Numelyo. URL : https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001103709841/IMG00000334

L’âpreté et le pathétique de la scène sont renforcés par la présence de la neige qui recouvre le pavé de son froid manteau. Ces témoignages graphiques du quotidien des civils retracent avec fulgurance et force la résistance des plus humbles.

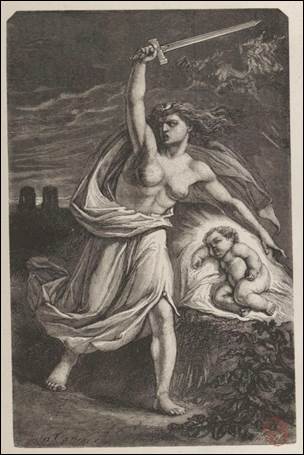

Au-delà de l’ombre cependant, Paris, ville qui incarne la défense de la nation, s’illustre comme une figure féminine rayonnante et lumineuse. Pourtant désignée par le pronom « il » dans le texte d’Hugo, la capitale revêt les traits d’une femme combattante qui protège les habitants, telle une mère ses enfants :

Si quelque vague monstre erre sur l’horizon,

Si tout ce qui serpente, écume, rampe et louche,

Vient menacer l’enfant divin, elle est farouche ;

Alors elle se dresse, alors elle a des cris

Terribles, et devient le furieux Paris21 ;

Dans le poème, la mère nourricière, douce, aimante et pleine de joie se métamorphose, lorsque sa progéniture est en danger, en une déesse guerrière et vengeresse, androgyne terrifiant qui s’élève fièrement contre l’ennemi. La transfiguration quasi « athénienne » de Paris est mise en scène à plusieurs reprises par les éditions illustrées, comme dans la gravure hors texte réalisée par Léopold Flameng.

Figure 6. La Mère qui défend son petit

Illustration de Léopold Flameng du poème « La Mère qui défend son petit »

Source : Victor Hugo, L’Année terrible [en ligne], Paris, Michel Lévy, 1874, p. 141. Bibliothèque nationale de France | Gallica. URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3042303k/f163.item

La poitrine entièrement dénudée, Paris lève fièrement son glaive en signe de défense, tandis que de son autre bras elle protège un poupon, allégorie du peuple français, calmement endormi sur un voile dont la blancheur révèle le caractère « divin » du protégé. Tout son corps, dessiné par des muscles saillants, est tendu vers l’avant dans un mouvement qui brave l’ennemi et son visage alerte se tourne légèrement vers l’arrière afin de guetter le danger à venir. Cette figure de femme qui incarne la lutte de Paris contre l’envahisseur se retrouve également dans l’édition de 1888, notamment à travers le bandeau qui surmonte le poème « Paris bloqué ». Avant même la lecture des vers, le lecteur-spectateur découvre une femme armée d’un fusil qui protège un homme abattu, genoux à terre, venu trouver réconfort auprès d’elle. Sa tête est ceinte d’une couronne et un drap aérien laisse entrevoir ses deux seins. Il semble bien que, sous les traits d’une figure académique, les illustrateurs de la fin du xixe siècle s’emparent du modèle romantique de la Liberté peinte par Eugène Delacroix pour glorifier la défense de la capitale et son courage. Les représentations de l’héroïsme de la population pendant le siège participent de l’élaboration du culte national qui, comme le précise Bertrand Tillier dans son étude sur l’imagerie de la Commune, « transfigur[e] la défaite militaire en victoire morale22 ». Le grandissement épique de la nation française qui exalte le sentiment patriotique ne peut toutefois fonctionner sans la représentation en contrepoint de la nation à combattre.

Portraits de l’ennemi

Ennemi redoutable et funeste, la nation allemande est représentée dès l’édition de Michel Lévy sous les traits d’un aigle noir terrible et tout puissant. La gravure intitulée L’Épée rendue illustre la défaite de Sedan selon une transfiguration symbolique où Napoléon III, vaincu, remet son épée entre les griffes du rapace. À l’arrière-plan, dans une sorte de vision surréaliste et légendaire, les grands hommes de l’histoire de France entourés par les anges assistent à l’humiliation subie. Napoléon Bonaparte, reconnaissable à son célèbre tricorne, se couvre le visage, honteux du sombre destin scellé par son descendant. Cependant, l’aigle impérial est parfois privé de sa noblesse et de sa grandeur à travers des mises en scène brutales qui dévoilent et dénoncent la cruauté bestiale dont la Prusse fait preuve à l’égard de la France. Dans le poème « À la France », Victor Hugo déclame haut et fort son amour pour sa patrie métamorphosée, par la parole poétique, en une figure prométhéenne à la merci d’un terrible « vautour » :

Tu penches dans la nuit ton front qui rayonna ;

L’aigle de l’ombre est là qui te mange le foie ;

[…]

Je te proclame, toi que ronge le vautour,

Ma patrie et ma gloire et mon unique amour23 !

Cette image forte est immédiatement récupérée par les illustrateurs, comme Léopold Flameng qui dessine le martyre d’une femme agonisante allongée sur le sol et terrassée par un rapace dont le bec s’approche dangereusement de ses entrailles. En 1888, Charles Auguste Mengin reprend ce même motif, mais propose une version plus christique du supplice.

Figure 7. À la France

Charles Auguste Mengin, À la France

Source : Victor Hugo, L’Année terrible [en ligne], in Victor Hugo. Édition Nationale, Paris, Émile Testard, 1888, p. 106. Bibliothèque municipale de Lyon | Numelyo. URL : https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001103709841/IMG00000295

Sur les hauteurs d’un relief montagneux, la femme-France est attachée à un morceau de bois, son corps tout entier offert au vautour. Le cou tortueux du volatile pointe vers le ventre de la prisonnière sublime, dont la tête baissée sur le côté signe l’acceptation et l’abattement. La vision cauchemardesque de la Prusse est alors poussée à son paroxysme à travers la gravure d’Émile Bayard, créée pour l’édition Eugène Hugues et intitulée La Ville assassinée. Dans un cadre vaporeux et céleste, l’ange Paris vêtu de blanc affronte une figure démoniaque qui l’étrangle d’une main ferme et pointe vers son visage un poignard menaçant. Ce combat épique, empreint d’une grande vivacité, se présente comme une vision manichéenne de l’affrontement franco-prussien, une lutte acharnée entre le bien et le mal.

Si ces modes de représentation sont repris dans l’Édition Nationale, l’illustration de 1888 offre toutefois un visage tout autre de l’ennemi à travers la représentation du soldat prussien, très éloigné des figures symboliques et allégoriques. Ce personnage est en effet une incarnation « mineure » de l’opposant qui concentre toute la charge critique du texte hugolien. Il arbore des attributs immédiatement identifiables, comme le casque à pointe, qui participent, à la suite de la signature de l’armistice de la France, à la construction et à la dénonciation de l’image d’un combattant violent, avide de sang, pillard et vandale. Victor Hugo s’insurge en effet contre les ignominies commises par l’armée prussienne et résume en ces termes l’invasion : « En somme, on dévalise un peuple au coin d’un bois. / On détrousse, on dépouille, on grinche, on rafle, on pille24. » Ce portrait à charge se double d’une illustration mettant en scène des soldats prussiens confortablement installés dans un intérieur bourgeois sens dessus dessous et s’emparant sans états d’âme d’un riche mobilier. Voleur, le militaire est donc réduit par l’image au rang de simple brigand qui n’hésite pas à dépouiller la France de ses biens. La dureté des traits du visage, l’air colérique et vil, la violence des mouvements correspondent alors en tout point à l’ensemble des caricatures et des dessins de presse profondément ancrés dans l’imaginaire collectif et diffusés tout au long de la fin du xixe siècle, telle la célèbre gravure parue en 1871 dans l’Illustration, La France signant les préliminaires d’un traité de paix. Dans son étude des manuels d’Ernest Lavisse25, Pierre Nora remarque que ce portrait caricatural de l’Allemagne n’évoluera guère entre 1871 et 1914, cristallisant ainsi une hostilité durable qui se transmet de génération en génération.

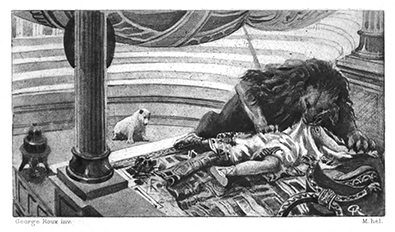

Graver l’esprit de revanche contre « les États-Unis d’Europe »

Au fil des éditions, l’illustration à charge contre l’ennemi prussien entretient et insuffle l’esprit de revanche qui s’accentue dans les dernières décennies du siècle au sein de la société française et qui s’incarne avec force à travers la personnalité politique de Georges Boulanger. Elle occulte par conséquent volontairement tout un pan de la pensée hugolienne pourtant clairement exprimée dans le recueil. Pour Hugo en effet, la guerre franco-prussienne est, dans une certaine mesure, une guerre fratricide26. Dès le 9 septembre 1870, dans son appel « Aux Allemands », l’auteur ne cesse de plaider en faveur de la paix des peuples : « Pourquoi cet effort sauvage contre un peuple frère ? », « nous sommes le même peuple que vous »27. Les populations ne peuvent continuer de s’affronter aveuglément alors que le véritable ennemi n’est pas la nation étrangère, mais les rois et les empereurs qui les gouvernent. Dans son discours du 4 septembre 1874 au Congrès de la paix à Genève, il affirme, contre toute attente, qu’une guerre est à mener, mais non entre la France et l’Allemagne, qui sont sœurs. C’est avant tout un duel entre deux principes qu’il faut mener, la république et l’empire : « La solidarité des peuples, qui eût fait la paix, fera la guerre28 ». Cette incitation à la révolte contre les puissances meurtrières est prononcée dans L’Année terrible à travers le récit d’une fable où un lion, forcé de combattre dans un cirque, s’adresse en ces termes à son rival :

Nous sommes dans le cirque, et tu me fais la guerre.

Pourquoi ? Vois-tu là-bas cet homme au front vulgaire ?

C’est un nommé Néron, empereur des Romains.

Tu combats pour lui. Saigne, il rit, il bat des mains29.

Le lion dénonce ainsi la cruauté des jeux de l’arène créés pour satisfaire les plaisirs sadiques de quelques tyrans qui observent du haut de leur tribune l’affrontement brutal et sanglant. Au dernier vers du poème, le roi des animaux suggère à l’ours polaire une solution surprenante : dévorer l’empereur plutôt que de s’entretuer.

Figure 8. Dans le cirque

Georges Roux, Dans le cirque

Source : Victor Hugo, L’Année terrible [en ligne], in Victor Hugo. Édition Nationale, Paris, Émile Testard, 1888, p. 147. Bibliothèque municipale de Lyon | Numelyo. URL : https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001103709841/IMG00000407

Certes, l’illustration de l’Édition Nationale projette le fantasme de révolte et représente une scène exotique où l’empereur n’est plus qu’un cadavre entre les griffes du félin, mais elle se borne à une lecture littérale de la fable, sans montrer la transcription métaphorique induite par l’auteur. L’union des forces, et donc l’alliance souhaitable entre la France et la Prusse, est tue par l’image au profit d’un motif pittoresque sans grande lisibilité, entièrement détaché de l’événement politique auquel il se reporte. Ce poème fit l’objet d’une publication dans Le Rappel le 16 janvier 1871, quelques jours avant la proclamation de l’Empire allemand et le sacre de Guillaume Ier comme empereur : la fable faisait ainsi explicitement écho à l’actualité internationale.

Dans un contexte d’hostilité à l’égard de la Prusse, la posture de Victor Hugo semble donc particulièrement inaudible et l’image « censure » d’une certaine manière cet élan de fraternité, n’hésitant pas à sélectionner dans le texte les vers les plus conciliants avec l’opinion commune. De plus, le poète prête par moment sa plume à cette parole « revancharde » et fière comme dans le poème « À qui la victoire définitive ? » :

Sachez-le, puisqu’il faut, Teutons, qu’on vous l’apprenne,

Non, vous ne prendrez pas l’Alsace et la Lorraine ;

Et c’est nous qui prendrons l’Allemagne30.

Pour l’Édition Nationale, Albert Bettannier propose toutefois une composition émouvante où le chant militaire laisse place à une représentation modeste et tout en humilité d’un couple en costumes traditionnels des campagnes de l’est de la France. Leur corps entier est voûté vers le sol en signe d’abattement et d’attente, tandis que le paysage en ruine à l’arrière-plan porte les stigmates de la violence de l’invasion. Les personnages de ce portrait appartiennent à toute une série de tableaux peints par Bettannier qui représentent l’annexion des territoires perdus et tant aimés de l’Alsace et la Lorraine31.

Figure 9. À qui la victoire définitive ?

Albert Bettannier, À qui la victoire définitive ?

Source : Victor Hugo, L’Année terrible [en ligne], in Victor Hugo. Édition Nationale, Paris, Émile Testard, 1888, p. 114. Bibliothèque municipale de Lyon | Numelyo. URL : https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001103709841/IMG00000306

Artiste engagé, l’illustrateur focalise l’attention du lecteur-spectateur autour de ces deux êtres qui incarnent les régions annexées, mais ce choix délaisse par conséquent la dialectique propre au poème. Dans le détail du texte, en effet, le Victor Hugo « revanchard » des premiers vers se métamorphose en prophète : « Nous sommes le flambeau, vous serez l’incendie32 ». Le poète prédit un retournement des populations allemandes contre les puissances de l’Empire, révolte et libération des peuples qui s’inscrit au cœur de sa croyance dans le progrès de l’histoire qui verra venir le jour des « États-Unis d’Europe ». Alors que pour Victor Hugo « la poésie au front lumineux est la sœur / De la clémence33 », l’illustration de L’Année terrible conteste l’importance de la fraternité et crée un hiatus entre l’œuvre poétique et la récupération politique, pourrait-on dire, du texte d’Hugo.

Silences de l’image

L’événement historique de la Commune cristallise cependant des enjeux idéologiques et polémiques tous aussi prégnants que ceux de la revanche, si ce n’est davantage, et cela se manifeste paradoxalement à travers les silences mêmes de l’illustration. Comment peindre l’insurrection, la guerre civile et la violence de la répression ? Si les représentations de la guerre franco-prussienne font majoritairement l’objet d’un consensus dans l’opinion commune, il n’en est pas de même pour l’épisode de la Commune34, et ce, même après l’amnistie générale des fédérés en juillet 1880. Les trois éditions présentent de sensibles évolutions qui trouvent en partie leur justification au regard des changements politiques qui traversent la France de 1874 à 1888. La traduction iconographique de l’événement demeure cependant frileuse et bien éloignée de la puissance du texte hugolien. Serait-ce une des manifestations les plus probantes de la crainte « des pouvoirs de l’image35 », dont la force sensible surpasserait le texte ?

Dans l’édition Michel Lévy de 1874, la violence de la Commune se manifeste essentiellement à travers des scènes apocalyptiques comme La Cité en flammes ou bien La Colonne abattue. Les illustrations se focalisent sur la destruction du paysage urbain et le chaos engendré par l’insurrection, sans donner à voir les exactions commises par l’armée nationale obéissant aux ordres de Thiers, comme s’il était encore trop tôt ou bien impossible de dénoncer « la terreur tricolore36 » après l’échec du gouvernement de Défense nationale. En 1874, soit trois ans après l’événement, les conseils de guerre se poursuivent encore pour condamner les personnes jugées coupables d’avoir pris part à la Commune. L’Ordre moral interdit par ailleurs, grâce à une loi datant de 1873, la diffusion des images relatives à l’événement, qui devient peu à peu un non-événement. Peut-on parler dans ce cas d’une forme d’autocensure de la part des artistes chargés de l’illustration ? Lors de l’insurrection, Daniel Vierge couvre pour le journal Le Monde illustré les affrontements et dessine de nombreuses esquisses représentant la ville pendant la semaine sanglante, les barricades, les combats, les incendies et les ruines37. Alors jeune journaliste, il est présenté à Victor Hugo par Léopold Flameng : c’est le début d’une amitié fructueuse38. Toutefois, l’audace du reportage semble ne pouvoir s’exprimer que dans l’esquisse et se refuse à la diffusion massive et éditoriale du livre.

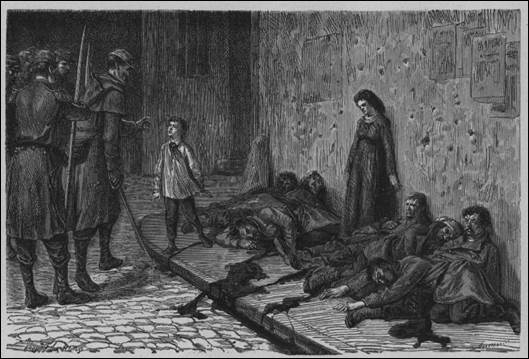

L’engagement des artistes trouve toutefois un degré d’expression supplémentaire avec la publication d’Eugène Hugues. En 1879, les éditeurs se félicitent de pouvoir proposer au public un recueil non censuré, liberté acquise grâce à l’élection au pouvoir des républicains. Parmi les cinq gravures hors texte inédites réalisées pour cette édition, Léopold Flameng offre un hors-texte audacieux qu’il intitule L’Enfant à la montre.

Figure 10. L’Enfant à la montre

Léopold Flameng, L’Enfant à la montre

Source : Victor Hugo, L’Année terrible [en ligne], Paris, Eugène Hugues, 1879, p. 207. Bibliothèque nationale de France | Gallica. URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4114508/f218.item.r=lenfant%20%C3%A0%20la%20montre%20flameng

Pour la première fois, l’artiste, qui avait été nommé en 1871 membre de la Fédération des artistes de Paris présidée par Gustave Courbet, met en scène les communards face à l’armée du gouvernement. La gravure illustre le poème « Sur une barricade, au milieu des pavés », « image-clé du recueil » pour Ségolène Le Men39, dans lequel un jeune garçon de douze ans fièrement engagé dans la Commune ne recule pas devant la mort. La composition de la gravure propose un sens de lecture poignant au lecteur. À gauche, les soldats de l’armée interpellent le jeune garçon, qui regarde droit dans les yeux ceux qui viennent de fusiller ses camarades. À droite, on aperçoit des corps inertes dont le sang s’écoule sur le pavé. Seule une femme, encore debout, reste le dos appuyé contre le mur criblé de balles, qui symbolise à lui seul le mur des Fédérés du Père-Lachaise. Le courage et l’innocence de l’enfant pris dans les tourments de la guerre civile sont ici révélés avec force par un dessin à la fois réaliste et pathétique40. En contrepartie, la mise en accusation des bras armés du gouvernement est comme relayée au second plan, afin de ne pas attiser les susceptibilités politiques41.

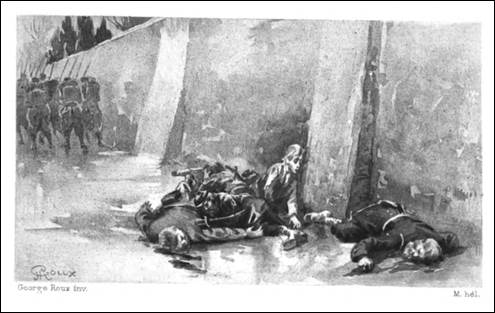

Près de dix ans plus tard, l’Édition Nationale s’empare à son tour de l’événement et reprend les motifs de la ville incendiée ou de l’enfant sur la barricade grâce au talent de Pierre-Georges Jeanniot, dont le hors-texte ressemble fortement à celui qu’il réalise deux ans plus tard pour l’illustration de la mort de Gavroche dans Les Misérables. La Commune est désormais un souvenir douloureux qui fragilise encore la société française, partagée entre une méfiance à l’égard de l’armée républicaine et la crainte d’une révolution menée par le peuple de Paris. Les morts de la Commune ne sont toutefois pas oubliés, comme en témoigne le bandeau surmontant le poème « Les Fusillés », mais l’origine de ce massacre n’a pas de visage et se présente comme une masse militaire anonyme qui repart dans le froid de l’hiver, laissant derrière elle les cadavres à même le sol.

Figure 11. Les Fusillés

Georges Roux, Les Fusillés

Source : Victor Hugo, L’Année terrible [en ligne], in Victor Hugo. Édition Nationale, Paris, Émile Testard, 1888, p. 321. Bibliothèque municipale de Lyon | Numelyo. URL : https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001103709841/IMG00000757

Dans son premier discours prononcé le 22 mai 1876 au Sénat en faveur de l’amnistie générale des communards, Victor Hugo déclame : « il n’y a qu’un apaisement, c’est l’oubli. Messieurs, dans la langue politique, l’oubli s’appelle l’amnistie42 ». En 1879, il affirme à nouveau : « Qu’est-ce que l’amnistie ? C’est un effacement43. » Pour Bertrand Tillier, ce type de discours politique, qui se généralise à partir de 1875, est paradoxalement une « nouvelle condamnation44 » pour les représentations iconographiques de la Commune, qu’il désigne comme une « révolution sans images ». Seulement, les illustrations des trois éditions présentées ne sont pas seules devant l’histoire. Elles sont soutenues par l’audace et la force du texte hugolien, qui encouragent la diffusion d’une imagerie nouvelle à travers laquelle « ceux qu’on foule aux pieds », les proscrits et les fusillés, autant de figures silencieuses et muettes, trouvent place au cœur du récit plein de bruit et de fureur de « ce siècle à la barre », le xixe siècle.