Présentation du genre chronique et des terrains numériques de l’enquête

Les chroniques sont des récits à la première personne se présentant comme écrits par des jeunes filles issues de familles immigrées en France et résidant dans des quartiers de grandes villes occidentales le plus souvent qualifiées de « cités » – certains s’annonçant comme autobiographiques. Publiées en épisode sur des réseaux sociaux, les chroniques constituent un genre textuel nouveau, héritier sans filiation directe de genres anciens (roman d’apprentissage, feuilletons du xixe siècle, street literature…). Ces récits fédèrent des communautés de lectrices très actives, qui suivent les publications, les « likent », les commentent, les font connaître, voire les republient sur différents réseaux, et qui jouent ainsi, dans le développement du genre, un rôle tout à fait central.

Bien qu’essentiellement féminines, l’écriture et la lecture de chroniques partagent de nombreux traits avec d’autres pratiques de la culture hip-hop née aux États-Unis dans les années soixante-dix. On y retrouve notamment certaines des caractéristiques linguistiques du rap qu’avait mises en valeur Jacqueline Billiez : une certaine « inventivité verbale » et un goût pour la combinaison de « langues diverses » « qui côtoient une langue française travaillée dans toutes ses variétés entremêlées, argot, verlan, verlan du verlan, régionalismes et lexiques spécifiques des groupes de jeunes, souvent plurilingues et aux origines variées »1. Une partie des thèmes y sont les mêmes : la vie quotidienne dans les cités, la famille et les réseaux d’amitiés, les identités multiples et souvent aussi de possibles échappatoires à la misère économique. Dans la lecture et l’écriture des chroniques se manifeste, comme dans le rap, une interrogation forte sur la question des territoires, vécus et construits comme des éléments centraux de l’identité.

Contrairement au rap, qui s’est développé en France dans les années quatre-vingt dans une référence claire et affirmée à des modèles américains avec des figures emblématiques comme celle du chanteur Tupac, l’écriture et la lecture de chronique ne se réfèrent pas, ou du moins pas explicitement, à des pratiques culturelles venues d’outre-Atlantique. Nous avons d’abord étudié les chroniques dans le développement qu’elles ont connu sur Facebook2. Nos recherches ultérieures sur les origines possibles de cette pratique nous ont conduites vers la plateforme Skyblog, de la radio française « Skyrock » qui a constitué un espace privilégié d’écriture de soi adolescente étudiée notamment par Oriane Deseilligny3. C’est sur cette plateforme que l’on retrouve les formes les plus anciennes de chroniques, catégorisées comme telles par leurs autrices et publiées au tout début des années 2010. Les chroniques se sont ensuite déployées sur la plateforme Wattpad, et plus spécifiquement sur sa partie francophone4, où elles connaissent encore aujourd’hui un grand succès.

L’ancrage des espaces construits discursivement dans les chroniques sera discuté dans cet article en prenant principalement appui sur deux chroniques accessibles sur Wattpad : Chronique de Yacout : Welcome Paname et Z & H : Notre mariage arrangé. Les deux chroniques ont eu des parcours différents en ligne. La Chronique de Yacout5 semble avoir été initialement publiée sur Skyblog (du 6 janvier 2012 au 4 février 2012), sur un compte aujourd’hui inaccessible. On la retrouve ensuite sur Facebook, sur la page des chroniques enregistrées6 qui propose « d’anciennes chroniques supprimées et enregistrées ». Elle y a été mise en ligne, par épisodes, entre août et novembre 2012. D’avril à octobre 2013, une autre page Facebook reprend les 12 premières parties, puis s’interrompt, un commentaire à la dernière partie postée expliquant7 : « La suite est sur WattPad la chronique est finis sur cette aplication. » C’est en effet ensuite sur Wattpad que l’on retrouve la totalité de la chronique, sur le compte @Chroniques_world (dernière mise à jour le 10 août 2014). Un autre compte, celui de @NessChroNikeuse, en propose seulement la première partie (décembre 2014). La chronique Z & H : Notre mariage arrangé semble quant à elle être « native » de Wattpad (où sa dernière mise à jour date du 15 février 2018). Elle est accessible sur la page de @Senegalesegyal, qui s’en présente comme l’autrice8 . Le choix de ces deux chroniques a été motivé d’une part par le fait qu’elles sont largement lues (148 000 vues pour la première partie de Chronique de Yacout : Welcome Paname et 134 000 vues pour le prologue de Z & H : Notre mariage arrangé, par exemple), et d’autre part parce que les identités affichées et mobilisées par les autrices ou narratrices9 nous semblaient a priori susceptibles de mobiliser des espaces francophones variés.

Construction discursive des espaces : problématisation et intentions de recherche

Dans des recherches précédentes sur les pratiques langagières des chroniqueuses et de leurs lectrices10, nous nous sommes intéressées à la diversité des répertoires plurilingues qu’elles mobilisent. Véritable ressource stylistique, leur compétence plurilingue et plurinorme apporte une dimension réaliste aux dialogues de leurs récits, permet de camper des personnages ou d’ajouter une dimension humoristique à des situations de contacts de variétés de langue, etc. Nous avons également pu montrer la place centrale qu’occupe le plurilinguisme dans les récits de la vie quotidienne à la cité, et comment, dans les échanges entre lectrices, ce plurilinguisme donne lieu à de multiples médiations qui permettent à la fois d’étendre le répertoire de chacune et de construire individuellement et collectivement des éthos plurilingues11. Montrer l’hétérogénéité et l’étendue des répertoires verbaux des chroniqueuses et de leurs lectrices, c’est contribuer à interroger le « mythe de la langue des cités12 ». Le fantasme de l’émergence d’un « système linguistique particulier13 », tellement exotique qu’on ne pourrait pas le comprendre, est étroitement lié au « mythe des cités-ghettos14 ». Alain Bentolila, s’exprimant dans l’Express en 2002 n’écrit‑il pas : « La pauvreté linguistique favorise le ghetto ; le ghetto conforte la pauvreté linguistique15 » ? L’idée est reprise dans un article publié dans le quotidien Le Monde en 2007 intitulé « Contre les ghettos linguistiques16 ». Nos recherches préalables ont donc contribué à déconstruire l’image d’un usage « au rabais » de la langue française, et c’est l’explication fondée sur un mode de vie soit-disant « ghettoïsé » que nous remettons ici en cause.

Michelle Auzanneau et Cyril Trimaille, réfléchissant à la manière dont la sociolinguistique peut contribuer à penser la notion d’espace, considèrent qu’aujourd’hui, dans ce domaine, l’espace n’est plus vu comme un « contenant auxquels appartiendraient des langues, des usages et des locuteurs »17, mais comme « résultant en partie des pratiques et des discours des locuteurs18 ». Une étude des espaces construits discursivement dans les chroniques devrait permettre de contribuer à la déconstruction du « mythe de la cité-ghetto » que construisent nos sociétés « dans des relations d’opposition à d’autres mythes, et tout particulièrement avec ceux du progrès et d’une société harmonieuse19 ».

L’étude que nous proposons ci‑après constitue un premier jalon pour penser la mise en discours des lieux et des mobilités entre ces lieux dans les récits des chroniques et dans les discours construits autour de celles-ci. Ce faisant, l’enjeu est de comprendre comment se construisent discursivement de nouveaux espaces et comment les espaces construits configurent les manières de parler.

Pour cette étude exploratoire, nous avons donc étudié les récits de deux chroniques et les identités construites de manière plurisémiotique par un peu plus de 500 de leurs lectrices. Nous avons choisi – comme nous y invitait l’intitulé du colloque au cours duquel nous avons présenté la première version du présent travail – de « cartographier », au sens propre, les espaces francophones ainsi convoqués et construits, tant dans la diégèse des chroniques que dans les échanges qui adviennent au sein des communautés de lectrices. Trois cartes20 viennent ainsi éclairer les différents temps de notre analyse : l’adoption de ce « regard géographique21 » nous permet de (ré)interroger les rapports aux espaces francophones construits dans les chroniques.

Dans la troisième partie, nous nous intéresserons aux espaces que dessinent les récits eux-mêmes, à partir d’un relevé des mobilités thématisées dans les récits, qui nous permet de réfléchir à leur diversité et leurs régularités. Nous nous y focalisons sur la Chronique de Yacout : Welcome Paname dont nous proposons une lecture cartographiante22. Il s’agit de spatialiser certains éléments du récit, et notamment les discours qui y sont construits sur les lieux et les mobilités. Ce faisant, nous esquissons une réflexion sur les liens entre mise en récit des mobilités et discours sur l’hétérogénéité linguistique. Dans la quatrième partie, c’est une cartographie du lectorat des deux chroniques que nous proposons. Les fragments de discours identitaires territorialisés qu’elles nous livrent sont représentés sur une carte. Nous nous interrogeons sur les enjeux des ancrages territoriaux dans la construction de leurs identités. L’enjeu de cette carte est de visualiser les espaces que construit la rencontre, autour de ces récits fédérateurs en français, de lectrices ancrées dans des territoires divers.

Itinéraires dans et en dehors des territoires francophones dans les récits

Les chroniques : parcours géographiques, parcours de vie

« Les textes littéraires sont toujours ou presque situés23 », et de manière générale, l’espace central des chroniques est celui de « la cité », de la « banlieue » en région parisienne. Pour exemple, celui‑ci est explicitement mentionné dans les titres de six des 57 chroniques réunies par Omri N™ ♥ BXL, sur son compte Wattpad @Chroniques_world :

- Chronique d’Anissa : L’Amour au Cœur du Ghetto<3 ;

- Chronique de Sabrina : Cerise sur le Ghetto ;

- Chronique d’une renoi, banlieusarde et muslim ;

- La Cité tue les reves Princesse [Chronique] ;

- Chronique de Nessrine : lova à la tess, la patience est une vertu ;

- « À la Disney en bas des tours-chronique ».

Dans certaines chroniques, l’élément déclencheur est précisément un événement, le plus souvent tragique (ruine de la famille, mort du père, viol…), qui conduit la famille de la narratrice, ou la narratrice seule, à quitter le lieu où elle vivait (banlieue pavillonnaire, ville du sud de la France…) et à venir s’installer dans une cité, dont il s’agira d’intégrer les codes. C’est même un des topoï du genre, qu’illustre, par exemple, le sous-titre de la Chronique de Soumaya : Un déménagement qui va changer ma vie. Plus largement, une partie des ressorts narratifs du récit se trouvent aussi liés à des déplacements hors de l’espace de « la cité » qui rythment les péripéties traversées par la chroniqueuse (retours estivaux « au bled », vacances en Espagne, à Dubaï ou en Thaïlande…). Ces déplacements marquent aussi de manière symbolique les différentes étapes de son existence (entrée à l’université, dans le monde du travail, nouveau départ après une épreuve) : parcours géographique et parcours de vie se trouvent ainsi superposés.

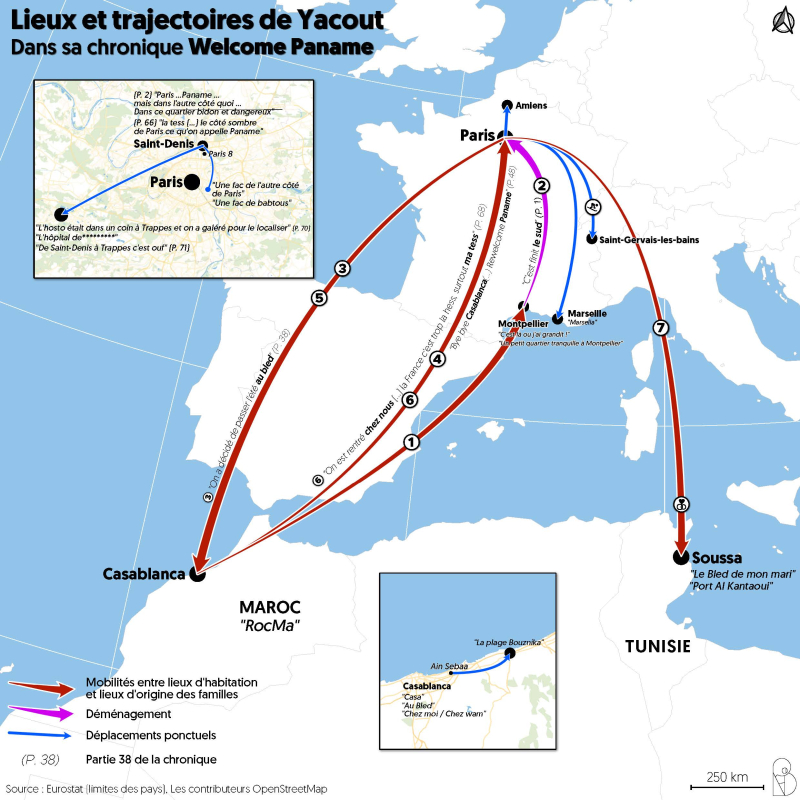

Intéressons-nous à cette dimension de « l’espace vécu24 » dans les deux chroniques que nous avons choisi d’étudier de manière plus détaillée, Chronique de Yacout : Welcome Paname et Z & H : Notre mariage arrangé. Pour la première, une carte a été réalisée (fig. 1) afin de mettre en évidence les principaux lieux dans lesquels se déroule la chronique, ainsi que l’itinéraire géographique de la narratrice au fil du récit.

Figure 1. Lieux et trajectoires de Yacout dans sa chronique Welcome Paname

Source : Eurostat (limites des pays) et OpenStreetMap

La première partie de Chronique de Yacout : Welcome Paname débute in medias res : alors que la famille de Yacout est en vacances « au bled », un appel téléphonique venu d’Espagne leur apprend que le père est décédé dans un accident de voiture alors qu’il les rejoignait : « Ce jour là, on était en vacances au Bled : Maroc. Papa avait décidé de nous joindre pour une semaine car il avait beaucoup d’TAF… Et en rentrant, il avait fait un accident. » Une fois de retour à Montpellier, où la famille vivait jusque‑là dans un « quartier tranquille » (flèche 1), la mère annonce à ses enfants qu’il leur faut quitter le sud de la France (flèche 2) : « Faut que je paye les dettes ! […] On va vendre la maison […] J’vais attendre que vous finissiez vos exams et les vacs challah on déménage à Paris !! […]. » Pour Yacout : « C’est finit le sud… Faut faire face à ça… Faire face à [sa] nouvelle vie », d’autant plus que la famille ne s’installe pas à Paris, mais « dans l’autre côté quoi… », dans un « quartier bidon et dangereux » mais aussi « chaleureux et bourré d’amour ». Dès lors, c’est cette cité qui devient le centre de gravité du récit. Quelques mentions ponctuelles informent plus précisément sur la topographie de la région parisienne : sa cité est ainsi localisée à « Saint Denis », dans le 93 (précision inhabituelle dans les chroniques, où les chroniqueuses ne mentionnent que rarement les noms des villes où elles vivent pour préserver leur anonymat) ; sa sœur est ponctuellement hospitalisée dans les Yvelines, à Trappes ; Yacout suit des études à « Paris 8 », puis dans « une fac de babtou », « à l’autre bout de Paris ».

Le récit de Yacout est ponctué par les séjours au Maroc (sont mentionnés : Casablanca, le quartier d’Ain Sebbaa, la plage de Bouznika) où elle continue à passer les étés en famille (parties 38 à 47 et parties 67‑68 – flèches 3, 4, 5 et 6). Il se clôt (flèche 7) sur la perspective de vacances dans « un vieux ryad tunisien » dans la famille de celui qu’elle a finalement épousé, Rami : « Ramadan 2011 arrive… cette fois j’allais pas partir chez wam à Casa mais j’allais partir au bled de mon mari, Tunisie, Soussa pour 2 semaines. »

Entre-temps, d’autres déplacements rythment son parcours : brèves parenthèses à Amiens (partie 31) pour réviser dans la famille de son amie Lily (« Non j’avais gravement besoin de ça, quitter la tess pour quelques jours, la campagne, les vaches, Lilly la vache, les chevaux, l’ambiance zen… ») ou bien à Saint-Gervais-les-Bains (partie 78), où elle part au ski avec un groupe d’amis. Le récit se déporte aussi un temps (dans les parties « after ») à Marseille, où Rami a fui pour travailler, « recommencer [sa] vie […] taffer dans le helal » : Yacout et son frère viennent passer quelques jours chez Nadia, la sœur de Rami, qui vit « dans une tour dans une tess », où « y avait trop l’ambiance teh le sud », au point où elle compare la tour à Tanger ou Casablanca.

Dans la seconde chronique étudiée pour le présent article, Z & H : Notre mariage arrangé, la famille de la narratrice vit, là aussi, dans une « cité » ; mais un mariage est arrangé entre la narratrice Zahra et Hakim, un « prince de la Tess », dont les parents gèrent « l’une des 10 meilleures chaines hôtelières du monde ». Zahra va donc, dès que le mariage est célébré (partie 6) s’installer avec lui à Paris, où il vit « dans le penthouse », d’un superbe immeuble, car, argumente-t-il : « On est assez loin de la tess mais le trafic (de drogue) marche mieux à Paris. » Tout au long de la chronique, les parents de Zahra viennent « souvent » lui rendre visite, et le reste de sa famille « quelque fois parce que c’était un peu loin ». Néanmoins, elle revient régulièrement « à la tess », au rythme de ses brouilles avec Hakim (parties 17, 24 et 33‑34). Trois échappées hors de la France et de la région parisienne sont ménagées dans le récit : elle accompagne son mari à Dubaï pour un voyage d’affaires (partie 29), il l’amène en vacances en Espagne (partie 12) et en Thaïlande (partie 40). Enfin, comme dans la Chronique de Yacout, la narratrice est amenée à séjourner un temps dans le pays de ses origines familiales, le Sénégal. Néanmoins ce séjour – dont la durée n’est pas précisée – donne lieu à une ellipse, entre la partie 41 et la partie 42 qui débute par : « Aujourd’hui je rentre du bled avec Hassan et Saphir, ça m’a fait du bien de partir et de voir mes grands-parents. »

Des lieux et des langues

Ces déplacements territoriaux sont, potentiellement, l’occasion de construire discursivement des espaces francophones complexes, pluriels, où sont en contact différentes langues et variétés de langue.

Ainsi, dans Chronique de Yacout : Welcome Paname, lorsque Yacout quitte Montpellier, elle « jette un dernier regard à [sa] chambre » et se remémore son enfance : « Papa en me racontant des histoires en arabe […] Papa entrain de m’apprendre l’arabe ». Et si la période heureuse de l’enfance est associée à l’arabe, l’installation à la cité est la découverte d’un nouvel univers, de nouveaux codes, et de pratiques langagières jusqu’alors inconnues. Son frère Jibou et elle sont ainsi accueillis par « une bande de “K‑sos”, des rebeux, quoi », qui parlent, dit-elle, « avec des expressions que j’arrivais pas à comprendre à l’époque : la dahwa, la hess, !.. »25. Les déplacements au sein de l’Hexagone (Montpellier, région parisienne, Amiens, Saint-Gervais, Marseille) ne sont pas, par la suite, l’objet de mise en scène de différentes langues et/ou variétés de langues. Celle‑ci s’effectue surtout à l’occasion des séjours familiaux au Maroc, contribuant à construire – et exhiber – un espace marocain francophone complexe et pluriel. Ainsi, l’arabe est fortement présent dans les échanges, et Yacout et ses pairs (frères, sœurs, amis…) peuvent se trouver renvoyés à leur identité de « français », comme lorsqu’un gendarme les arrête au retour de la plage de Bouznika et les qualifie en ces termes : « Wled França sauvages (les gens de la France) ». Yacout reprend d’ailleurs à son compte l’expression un peu plus loin dans le même épisode lorsqu’elle évoque quelques jours passés en famille où ils se sont « éclatés » « comme des sauvages de la France ». De la même manière, une scène relate une altercation avec « un clochard du bled » (« entrain de se foutre de nos gueules, zehma il nous hagar car on était pas des bledards »), qui les insulte « en arabe » – mais l’échange est traduit en français –, et là encore souligne qu’ils viennent « de la France » :

Clochard [en arabe] : J’ai pas peur de toi, pas car vous venez de la France, tu vas me faire peut !! Va te faire foutre toi et ta pute.

Dans les interactions avec Mima, la grand-mère, dont Yacout précise qu’elle « comprenait français mais parlait arabe avec nous », l’arabe dialectal occupe une place plus visible. La narratrice transcrit en effet minutieusement les pratiques de code-mixing dans les dialogues :

Moi : C’est vrai ?

Rami : Quoi c’est vrai ?

Moi : Tebghini

Rami : Et toi ?

Moi : Mais azi réponds !

Rami : Quoi réponds ! jsuis pas un PD moi pour te sortir ces trucs !

Moi : T’as vu Mima comment il me parle !

Mima : Yaa wilii cii mignon ! Mash’allah… Haan rah les hommes sont comme ça ! Il te dit pas je t’aime et deukchi ! non mais chouf benti (regarde ma fille) Tounssi kaybghik (le tunisien t’aime) yéé regarde ça il est rouge.

Ici, l’arabe se mêle au français, que ce soit lorsque Yacout réplique « tebghini » (« tu m’aimes ») à Rami, ou lorsque Mima se réjouit de ce dialogue amoureux avec une interjection typiquement arabe (« Yaa wilii »), et produit des segments en français transcrits de manière à faire entendre la prononciation des voyelles du français marquée par le substrat arabe (« cii mignon ») et des segments en arabe, traduits (« chouf benti ») ou non (« deukchi »).

Enfin, à l’occasion de ce séjour à Casablanca, Yacout rencontre les neveux d’un ami, Yassine, les uns – « la team PSG » – sont parisiens et les autres – « la team OM » – sont marseillais.

Moi quand j’ai vu ça, j’étais pliée en deux en plus tu entends des trucs genre « Waa zeubi tonton, parle avec ce boloss ou wallah je bute sa race » puis y’a ça aussi : « Test d’aï ce Akram ! Parle-lui tantan »… Bref y m’a fallu le dico urbain pour mieux comprendre… C’est vrai que le Sud c’est le sud et moi aussi j’avais mes propres expressions de Montpellier mais Marseille, c’est un autre délire.

Là encore, la chroniqueuse est attentive à la variation langagière, relevant à la fois des expressions marquées régionalement (« ce boloss » chez les neveux parisiens devient « Test d’aï » chez les neveux marseillais) et des différences de prononciation (les deux écritures Tonton et Tantan visent à mettre en valeur la prononciation particulière des nasales chez les jeunes marseillais). Il est particulièrement intéressant que ce soient les rassemblements familiaux « au bled », au Maroc, qui rendent possibles ces observations sur les variations régionales du français.

Dans Z & H : Notre mariage arrangé, dont il faut rappeler que contrairement à la Chronique de Yacout, aucun pacte autobiographique n’a été passé avec le lecteur, le séjour « au bled » (au Sénégal) donne lieu à une ellipse narrative, et rien n’est évoqué concernant le paysage linguistique sénégalais – de même pour ce qui concerne son court voyage en Thaïlande. En revanche, les séjours de Zahra en Espagne et à Dubaï – deux espaces que l’on pourrait qualifier d’extérieurs à la francophonie – mettent en scène de manière significative la pluralité des langues, et explorent les modalités et enjeux des contacts entre français et espagnol d’une part, français et anglais de l’autre. Ainsi, en Espagne, si Zahra se heurte de prime abord à l’obstacle de ne pas parler l’espagnol (« On avait un prof qu’on appellait “somnifère”, je suivais jamais en espagnol »), la chroniqueuse a recours à des astuces narratives pour lui permettre de communiquer. L’anglais devient une langue véhiculaire à l’occasion d’une consultation médicale où le médecin parle anglais « biensûr » :

elle me fait vla les tests et tout je réponds à ses questions elle parlait anglais biensûr

Elle : Faites attention à votre régime alimentaire […]

J’hoche la tête elle parle à Hakim vite fait en espagnol et elle s’en va.

Ou encore, le hasard faisant bien les choses, la jeune femme qu’elle rencontre lors d’une après-midi shopping est précisément une française (il s’agit de fait de sa rivale auprès de Hakim, qui en profite pour se rapprocher d’elle, et mieux la trahir) :

Je rentre et commence à choisir ds trucs et y’à une go qui vient et me dit un truc en espagnol

Moi : Je parle pas Espagnol frère, en faisant des gestes […]

Elle : Une française ? Enfin.

Apparemment elle parle très bien Français et d’ici elle devient ma pote et m’accompagne dans mes tous achats.

Plus intéressant, le voyage que Zahra effectue à Dubaï met en scène à la fois le déplacement du français vers l’anglais (Hakim l’a conviée à participer à un dîner d’affaires avec un couple anglophone, les Renner, pressenti pour investir financièrement dans ses projets), mais aussi le déplacement d’une variété à l’autre du français, puisqu’il s’agira aussi pour elle de savoir adapter sa manière de parler à une situation formelle.

Zahra : Tu crois que je pourrais m’intégrer dans ce genre de soirée ? En réalité je te sers juste de décoration wsh.

Hakim : Zahra si je t’ai appelé c’est pas pour rien […] j’ai besoin de toi, tu parles déjà couramment anglais et t’es pas trop bête donc je crois que ça peut marcher. Et arrêt avec tes wsh je t’ai dis 100 fois c’est pas la cité.

Dans le récit du dîner avec les Renner, les dialogues sont présentés en français et précédés de la mention : « *En anglais mais je traduis* ». La manière dont Zahra maîtrise – et joue avec – la variation, y est mise en valeur, par exemple lorsqu’elle précise : « Je m’excuse pour aller dans la salle de bain pour me “rafraichir” j’allais pisser mon gars. Mais comme je suis une go eh bah non. » Lorsqu’elle reproduit son intervention auprès de Madame Renner (extrait ci‑après), pour soutenir le projet de son mari, elle a recours à des formes particulièrement soutenues, parmi lesquelles on peut noter le recours à la négation double qui contraste avec le recours systématique à la négation simple dans d’autres dialogues :

Moi : Pourquoi ne voulez vous pas investir dans le projet ?

Mme : Nous ne nous lançons pas dans n’importe quel projet.

Moi : je sais que je ne suis aucunement lié dans ces investissements et que personne ne m’a demandé mon avis mais laissez moi vous donner ma vision des choses.

Le déplacement à Dubaï, où l’on se rend, dans la chronique, pour « discuter affaire » fait entrer dans le récit une nouvelle variété de français, dans des dialogues qui sont paradoxalement censés avoir lieu en anglais. La narratrice fait cohabiter, sans les hiérarchiser, des formes représentant ce qu’elle appelle, dans le prologue de la chronique, un langage « typiquement cité » (« j’allais pisser mon gars »), par lequel elle fait entendre « sa voix », avec des formes qui stylisent un parler soutenu pour rendre compte du registre qu’elle a mobilisé dans le dialogue en anglais, dans un double mouvement de convergence avec son interlocutrice (langue et variété de langue).

Ces alternances multiples et rapides entre langues et variétés de langue dans les récits des chroniques nous montrent bien que le français constitue l’espace linguistique de jeu commun au lectorat très divers que fédèrent les chroniques, lectorat dont nous étudions, dans la partie suivante, quelques caractéristiques.

Multiterritorialisation des identités, cartographie des lectrices et francophonie

Pour comprendre comment les communautés numériques qui se tissent autour des chroniques s’inscrivent dans les espaces de la francophonie nous avons interrogé les « identités » construites de manière technodiscursive26 par les lectrices et les autrices de chroniques. Nous avons pour cela examiné systématiquement les profils des premières lectrices des deux chroniques Z & H : Notre mariage arrangé et Chronique de Yacout : Welcome Paname27.

Nous nous sommes intéressées aux noms choisis par les chroniqueuses et leurs lectrices ainsi qu’aux informations affichées dans les profils. Que nous disent les pseudonymes sur ceux et celles qui les portent ? Quel rôle jouent les espaces géopolitico-linguistiques dans la construction sémiodiscursive des identités ? Comment sont-ils nommés ? Comment les lieux auxquels elles se réfèrent et la manière dont elles s’y réfèrent inscrivent-ils la communauté dans des espaces francophones ?

Choix du nom : se catégoriser, se singulariser, s’ancrer dans un territoire

Conformément aux usages sur internet, les chroniqueuses et leurs lectrices ont recours à des pseudonymes qui permettent de « masquer [leur] identité officielle » et assurent « deux fonctions importantes de la sociabilité en contexte numérique : l’identité et l’identification28 ». Sur la plateforme Wattpad, on peut choisir de s’identifier avec un nom utilisé sur d’autres réseaux sociaux ou, et c’est manifestement le cas le plus fréquent, se créer un nom à usage restreint, ce qui limite la construction de son identité de lectrice à ce que l’on dit/montre de soi, dans l’espace de la plateforme. D’une certaine manière, le prénom que l’on choisit revêt une importance moindre que sur un réseau social comme Facebook ou Instagram, où l’on est plus susceptible de construire et de développer des relations durables avec d’autres internautes, que l’on est aussi susceptible de fréquenter en « présentiel ». Mais, on peut aussi considérer que le contexte de relations interpersonnelles numériques plus limité et éphémère de plateformes spécialisées (comme Wattpad) renforce les enjeux des choix de nom. En effet, le nom que se donne une lectrice et l’avatar qu’elle choisit lorsqu’elle crée son compte constituent le principal filtre à travers lequel elle est perçue, un peu comme l’apparence physique et vestimentaire dans des rencontres en présentiel où l’on a peu d’occasions d’échanger.

Contrairement aux noms de naissance (ou de « baptême »), les pseudonymes sont doublement susceptibles de nous renseigner sur la personne qui les porte. D’une part, ils appartiennent à la catégorie des surnoms et ils ont donc, a priori plus de chances que d’autres noms d’entretenir une relation motivée à leur porteur29. D’autre part, puisque les noms nous informent sur les donneurs tout autant que sur ceux auxquels ils sont attribués, ces « pseudos » nous informent à deux titres sur l’identité construite discursivement par l’internaute qui les a choisis. Et de fait, notre corpus confirme d’autres études30 : la plupart des lectrices choisissent des pseudos porteurs de sens. S’ils permettent de « masquer une identité d’état civil en œuvre dans la vie sociale hors ligne31 », ils sont aussi le lieu « d’une riche élaboration sémantique de soi en ligne32 ».

Le choix et l’usage de ces noms opèrent, comme toute construction identitaire, dans une double logique de « classification/catégorisation » et de « particularisation/singularisation ». Le pseudonyme permet entre autres à certaines lectrices d’indiquer que leur rôle dans la communauté ne se limite pas à la lecture et d’être reconnues aussi en tant qu’autrices (chroniqueuseuhh28 ; chroniqueusedubled). D’autres choisissent des noms qui les catégorisent sur des points plus stables de l’identité, comme le titre de civilité, qui renseigne aussi sur le genre (Mademoizelleeimane) ou la couleur de peau (dollblacky). Les deux pouvant s’agréger pour construire une double autocatégorisation (Blackskingirll). Mais ce sont les ancrages territoriaux qui apparaissent en tête des procédés technodiscursifs de construction identitaire. Sur les 305 premières lectrices qui ont déposé un message en commentaire de Z & H, 5933 ont choisi un pseudonyme qui construit d’emblée une identité territoriale. Certaines se réfèrent à un pays par son nom ou le nom de la nationalité dérivée (« senegalaaise », « Camerounian »). D’autres se réfèrent à une ville (« Una_casaouiaaa ») ou à un département (« Fatou_du92 »).

Très souvent, ces références aux territoires mobilisent des ressources linguistiques variées qui densifient la construction identitaire, et rappellent que la langue française, qui domine très largement dans les récits des chroniqueuses et les échanges avec les lectrices, n’est qu’une des langues du répertoire linguistique hétérogène que peuvent mobiliser les membres de ces communautés pour « se dire ». « Camerounian » renvoie à la fois à l’écriture française de Cameroun et à la dérivation adjectivale anglaise (cameroonian). « Una_casaouiaa » associe la manière de nommer en arabe une habitante de Casablanca et un déterminant emprunté à l’espagnol.

Il ne s’agit pas uniquement de plurilinguisme, à proprement parler, mais plus largement de jeu mobilisant des ressources sémiotiques variées. Outre des jeux graphiques typiques de cette écriture numérique entre « jeunes » (redoublement des « a » dans « senegalaaise » par exemple34), on relève dans les formes verlanisées de « senegalaise », une grande diversité dans les graphies : « lagalsen_91 » ; « fatimax_galsen » ; « Gal_seneuh ». Le recours au verlan tout comme la créativité orthographique contribuent à la construction de l’image de soi des lectrices. La référence aux pays se fait également très souvent par le code téléphonique international ou par les lettres du code ISO associées au pays : Aicha_SN a choisi, comme bannière, un drapeau du Sénégal, kwenn_221 indique dans son profil qu’elle est « sénegalaise SN » et « imn213 » indique DZ comme localisation dans son profil.

Territorialisation et multiterritorialisation dans la construction des identités des chroniqueuses et des lectrices

Ces noms sont choisis au moment de la création du compte sur la plateforme, étape à laquelle d’autres informations facultatives sont demandées, par exemple « un nom complet », une « localisation », une photo qui servira d’avatar, une photo d’arrière-plan (bannière) et des informations libres que l’usager peut donner pour compléter son « profil ». L’identité affichée avant toute participation à des échanges se construit donc dans un tissu technosémiotique complexe. Sur ces plateformes, les lectrices et les chroniqueuses peuvent construire des identités mouvantes (on peut changer ses informations de profil quand on le souhaite) mais aussi complexes (une même internaute peut distribuer des informations complémentaires, voire potentiellement contradictoires, sur elle-même dans les différents espaces d’identification).

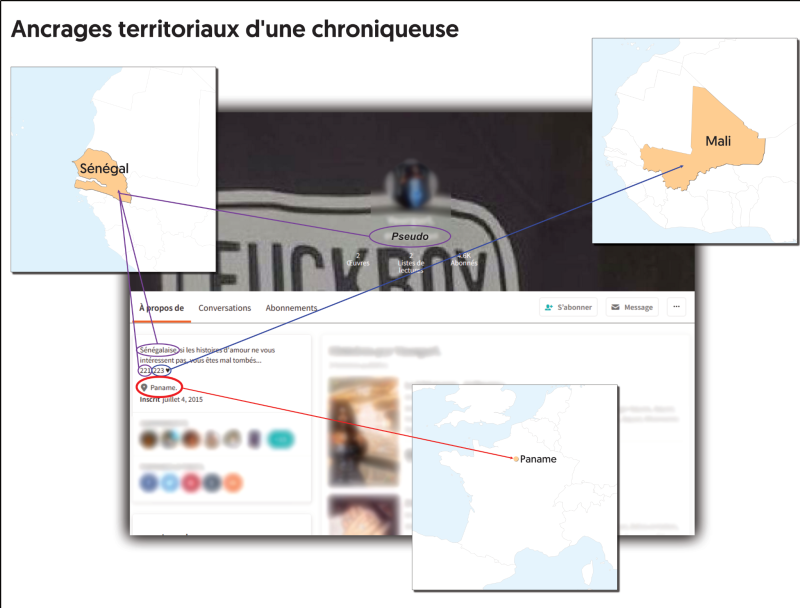

Les chroniqueuses s’emparent de ce dispositif pour construire des identités multiterritorialisées. L’autrice de Z & H s’est donné comme pseudo : yourgurl.@Senegalesegyal. Outre le choix du terme « gyal », emprunté à l’anglais des communautés caribéennes des États-Unis, on relève, si on consulte son profil, au moins trois lieux35. À la rubrique localisation du profil, reconnaissable par le pictogramme de la punaise utilisé habituellement comme logo de localisation, la chroniqueuse a indiqué « Paname ». Dans les informations libres que l’on peut donner sur le profil, le Sénégal est à la fois nommé et évoqué par le code téléphonique 221 comme c’est l’usage sur internet, chez les jeunes issus de la migration africaine. Le Mali est seulement évoqué par le code téléphonique 223.

Figure 2. Ancrages territoriaux d’une chroniqueuse

Cartographie des lectrices de deux chroniques

À partir de ce type de repérages, nous avons essayé de dresser une carte des lectrices des deux chroniques (fig. 3).

Figure 3. Ancrages territoriaux des lectrices des deux chroniques

Source : Eurostat (fond de carte)

Des profils de lectrice à des points sur une carte

Pour cela nous avons scruté le profil des premières lectrices ayant laissé des messages. Nous avons relevé dans le nom, dans les informations du profil (lorsqu’il était renseigné) et dans certains cas dans les messages eux-mêmes36, les informations données qui permettaient aux lectrices de construire une identité territorialement ancrée. Nous avons étudié les profils des lectrices de chacune des chroniques jusqu’à en avoir 100 dont l’identité construite s’ancre dans un ou plusieurs territoires37. Dans les 200 profils territorialisés, nous avons relevé toutes les références à des lieux. Pour pouvoir cartographier ces lieux, nous avons dû procéder à une simplification et nous avons rattaché les dénominations de lieu à un pays. Ainsi, Soniiaaa, lectrice de Z & H ancre son profil au Maroc avec les informations suivantes : MA Rifiya38 Nadorrr. Même si cette lectrice se localise de trois manières différentes (Pays, région, ville), elle n’apparaît que par un seul point sur la carte puisque tous les lieux cités font référence au même pays. En revanche, Cameliadzidr, qui se localise dans son nom (dz) et dans son profil (DZ, MR, MA39), sera représentée par trois points sur la carte, situés en Algérie, en Mauritanie et au Maroc.

Carte des récits et cartes des lectrices : regroupement, dissémination et logiques francophones

Les 275 points d’ancrage territorial recensés avec cette méthode se répartissent sur 29 pays. La carte met en valeur la forte concentration de ces points sur 3 pays : la France, où se situent l’essentiel des deux récits (75 lectrices), l’Algérie (61 lectrices), le Maroc (43 lectrices) et le Sénégal (25 lectrices). Les pays qui viennent ensuite sont les deux Congo (11 en tout), la Belgique (6) et le Mali (5). Cette répartition géographique montre comment ces communautés se construisent dans le cadre d’une histoire postcoloniale qui tisse des liens serrés entre différents pays d’Afrique, la France et la Belgique.

Les « origines » de la narratrice de la chronique rituellement exposées dans la partie introductive de la chronique40, ainsi que les ancrages culturels et linguistiques du récit, peuvent être mis en regard de l’ancrage territorial des lectrices. Les lectrices de Yacout sont majoritairement ancrées au Maghreb (66 lectrices41) et en France (41 lectrices), ce qui fait écho à la présentation des « origines » de la narratrice (mère palestinienne et père marocain) et à l’organisation géographique du récit (voir partie précédente). La narratrice de Z & H se dit « d’origine Sénégalaise, Algérienne, Congolaise et enfin Marocaine ». L’histoire se passe « à Paname » et « à la tess ». La narratrice évoque des échanges en wolof au sein de sa famille et raconte son retour « au bled » (au Sénégal) pour voir ses grands-parents. Si la voix de la narratrice se fait principalement entendre en français, des alternances furtives avec le wolof ou avec l’arabe incarnent linguistiquement les catégorisations identitaires opérées en début de récit. Ces alternances sont systématiquement traduites pour n’exclure aucun lecteur. Dès la partie 1 on lit : « Il est sah (sérieux) » ; « fais belek (attention) » « Je prends quelques snaps de Hassan et de moi parcequ’on était bg, au Sénégal on dit “bg yomgbul” (être bg c’est pas facile) j’approuve » ; « Il est jnouné ce gars (possédé) ». Sans que l’origine de la famille de son mari soit clairement spécifiée, il porte un prénom et un nom maghrébin (Ibrahima-Hakim Belhani) et des mots d’arabe, traduits pour le lecteur, ponctuent ses propos. Les pratiques de translanguaging, les choix narratifs, ainsi que les mots clefs associés à la chronique (entre autres : Maroc, Algérie, Sénégal, Congo) expliquent sans doute que cette chronique, beaucoup plus que celle de Yacout, attire aussi un lectorat nombreux de différents pays d’Afrique subsaharienne. 49 lectrices sur les 100 premières à avoir ancré territorialement leur identité ont indiqué un lieu situé dans un pays d’Afrique subsaharienne (dont 22 au Sénégal42). 46 ont mentionné au moins un lieu situé dans un pays du Maghreb et 34 en France.

En conclusion de cette étude de la distribution géographique des identités territoriales construites par les lectrices, il convient de souligner une forte logique de concentration autour des principaux lieux en jeu dans le récit lui-même, et, plus spécifiquement, des lieux qui construisent l’identité de la narratrice (un voyage éclair de la narratrice dans un pays lointain ne rapporte pas de lecteurs liés à ce lieu). Mais cette concentration n’est pas pour autant synonyme d’entre-soi. Alors même que le récit de Yacout ne sort pas du monde arabe et de la France, on y trouve des lectrices qui ont construit une identité ancrée aussi bien en Afrique subsaharienne (14 lectrices) qu’en Amérique du Nord (4 lectrices).

Synthèse et ouverture : la construction discursive d’une francophonie au carrefour des diversités

La fréquence, la durée et le rôle narratif des déplacements dans la Chronique de Yacout, très représentative de ce point de vue des autres chroniques « autobiographiques » que nous avons étudiées, construisent un espace où la cité occupe certes une place centrale, mais qui se révèle tout à fait ouvert sur l’Île-de-France, la France et les pays d’origine de la famille. Dans la chronique Z & H : Notre Marrangé, affranchi de tout pacte autobiographique, l’espace construit par le récit privilégie Paris sans s’y enfermer. On voyage à Dubaï, en Espagne et en Thaïlande. Inscrit explicitement dans le genre « chronique », le récit ne manque pas d’évoquer régulièrement la cité et le « retour au bled » qui constitue un passage classique de ces récits. Dans les deux chroniques, les récits et les dialogues rendent compte de la diversité des pratiques langagières qu’expérimentent la narratrice et les autres protagonistes dont les répertoires langagiers plurilingues ne cessent de s’enrichir au gré des rencontres. C’est donc une francophonie « au croisement des diversités43 » que ces récits révèlent et construisent. Les frontières, toujours mouvantes44, de cette francophonie se dessinent au gré des médiations (segments traduits, reformulés, expliqués) que les chroniqueuses estiment ou non nécessaires. Altérisant certains usages, ces médiations construisent aussi, dans le même temps, du commun.

Les fils qui relient le récit à ses lectrices se tissent dans l’espace des migrations postcoloniales et des mobilités qui lui sont liées, mais ils construisent des réseaux ouverts. Ainsi, dans la communauté de lectrices de Chronique de Yacout : Welcome Paname, récit situé en France et au Maghreb, on retrouve majoritairement des lectrices qui s’ancrent en France, au Maroc, en Tunisie et en Algérie, mais on retrouve aussi des lectrices qui se sont situées dans d’autres territoires, marqués par l’histoire coloniale ou non. Les lectrices de Z & H : Notre mariage arrangé situées en Afrique subsaharienne, dont l’autrice a construit une identité ancrée au Sénégal, sont plus nombreuses que pour la Chronique de Yacout. Mais elles sont également très nombreuses à être ancrées en Afrique du Nord et hors d’Afrique.

Ces récits construisent de cette jeunesse issue des migrations postcoloniales une image à rebours de celle d’une population ghettoïsée et enfermée dans des logiques communautaires. Si le multilinguisme (et le multiculturalisme) est valorisé dans les récits et présenté comme une des caractéristiques de l’univers de la cité45, la langue française, dans toute sa diversité, apparaît comme une des ressources « cachées » qui leur permettent d’en sortir, comme le montrent les récits de déplacement et les contacts qu’elles nouent avec des lectrices multiterritorialisées.