Une « cartographie du web littéraire francophone » ? Pourquoi la métaphore cartographique revient-elle obstinément à propos des littératures numériques ? À un espace perçu, au moins dans son imaginaire, comme insaisissable, mouvant, sans limites, il s’agit d’opposer le désir, le besoin peut-être, de dessiner, d’ordonner, de quadriller, de mettre en règle, et de faciliter le parcours, le voyage en des territoires méconnus, toujours à découvrir… La francophonie porte également la carte dans son imaginaire, fait d’exotisme et de pérégrination, du point de vue du cartographe, bien souvent lui-même colonisateur. Par leur imaginaire commun, la carte, la francophonie et les littératures numériques semblent donc faites pour se rencontrer.

Pour Dominique Combe, les études francophones « sont un laboratoire de la théorie littéraire. Réfléchir à la place et à la signification des littératures francophones, c’est réfléchir au statut de la littérature comme telle1 ». Il est tentant d’ajouter à une telle déclaration l’adjectif « numérique », et d’affirmer, à notre tour, que questionner la place de la « littérature francophone numérique », c’est bien évidemment réfléchir à l’intérêt de la littérature numérique, en général. Nous voudrions ajouter un outil supplémentaire à notre laboratoire, en observant la littérature numérique à l’aune, si l’on peut dire, de la notion de carte. J.R. Carpenter et son œuvre, Le Plaisir de la côte / The Pleasure of the Coast2 nous serviront de point de départ, et de dérive, pour interroger la littérature numérique et la francophonie dans leurs rapports à la langue, mais aussi à la réalité, à la fiction, au temps et, bien sûr, à l’espace.

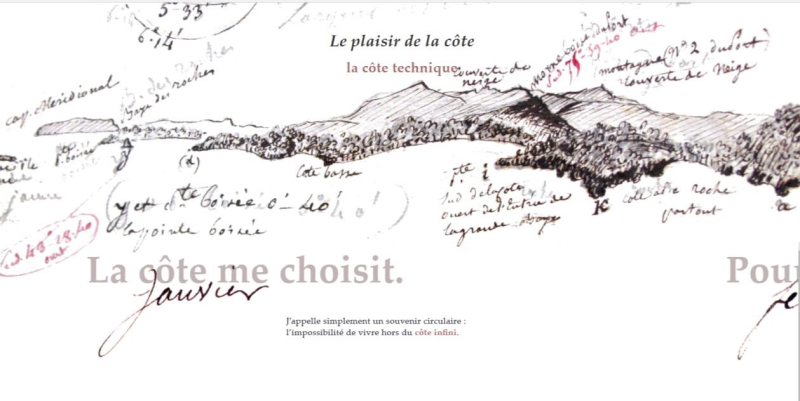

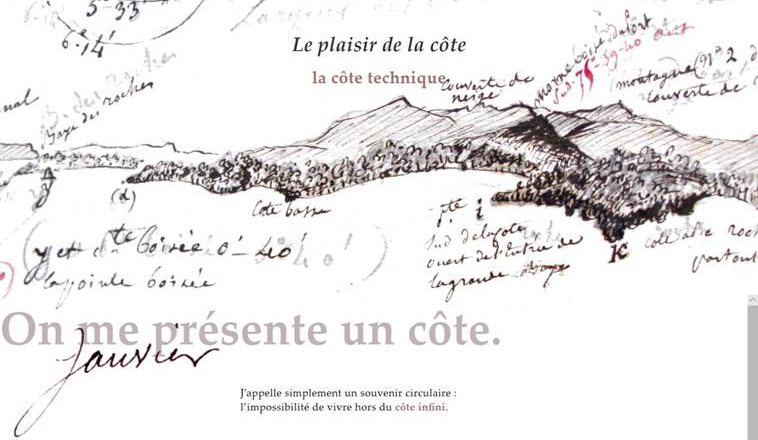

La francophonie de J.R. Carpenter est, en quelque sorte, occasionnelle. Elle est canadienne, plutôt anglophone, et vit en Angleterre. En ce sens, elle fait davantage partie d’une « république des lettres numériques » mondiale, uniformisée par les mêmes langages informatiques, que d’une communauté francophone. The Pleasure of the Coast, ou Le Plaisir de la côte, est une œuvre commanditée par le groupe de recherche Monde, interfaces et environnements de l’université Paris 8, en partenariat avec les Archives nationales de Paris. L’autrice reprend les croquis de Charles-François Beautemps-Beaupré qui a navigué en 1791 sur la frégate La Recherche, affrétée pour partir à la recherche, comme son nom l’indique, de La Pérouse, disparu en 1788. Beautemps-Beaupré, qui avait vingt-cinq ans au moment de ce voyage, est connu pour être le père de l’hydrographie, l’équivalent maritime de la cartographie. Sur l’écran, se mêlent donc des croquis et des fragments issus des écrits de Beautemps-Beaupré, des éléments empruntés au roman de Giraudoux, Suzanne et le Pacifique, et quelques phrases du Plaisir du texte de Roland Barthes, œuvre qui inspire le titre Le Plaisir de la côte (fig. 1). Dans la présentation qu’elle a proposée à Cork, lors des assises d’ELO, en juillet 2019, l’autrice définit ainsi son œuvre :

Ce travail interroge la façon dont le navire a rendu le monde mesurable et donc navigable pour l’impérialisme occidental. Il le fait par la réactivation et la réorganisation d’un ensemble de données vieux de 225 ans conservé aux Archives nationales : une collection d’élévations côtières et un projet de cartes marines dessiné par Charles François Beautemps Beaupré (1766-1854) lors d’un voyage de découverte dans le Pacifique Sud à la fin du xviiie siècle3.

Figure 1. Page de titre du Plaisir de la côte

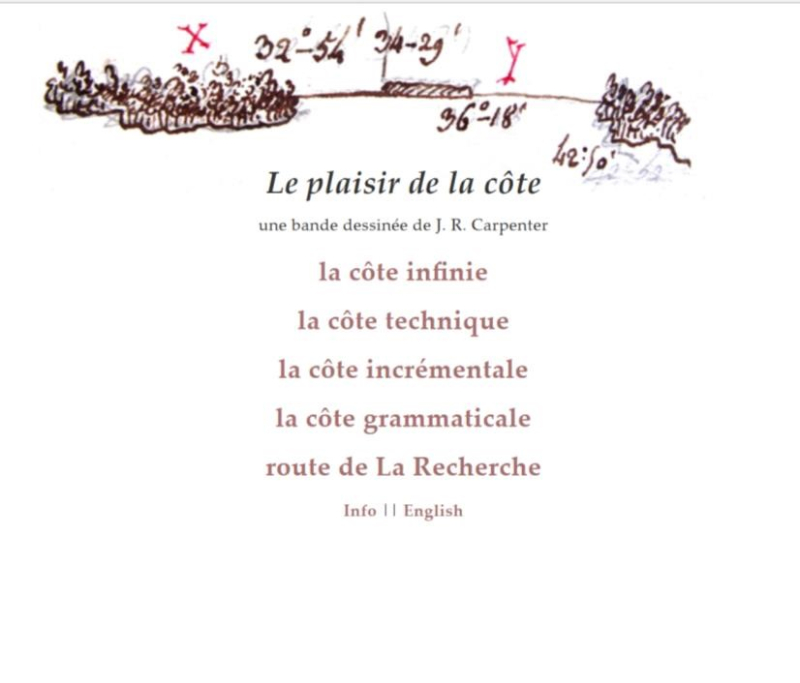

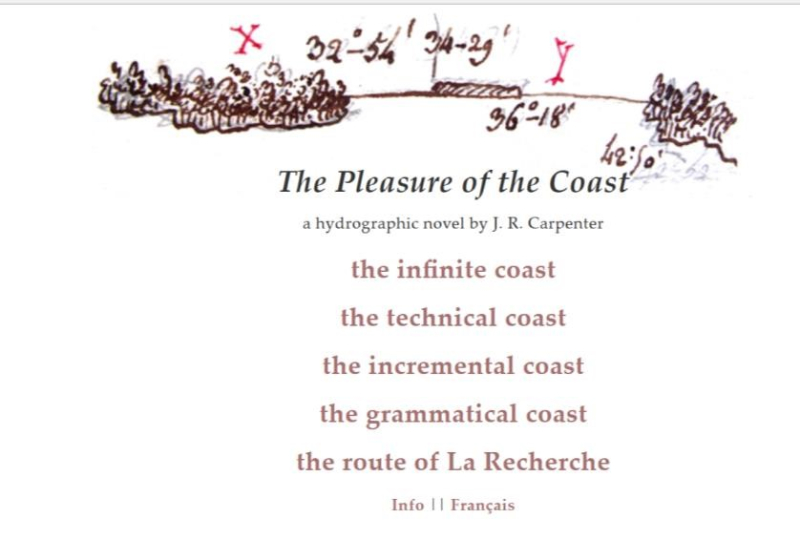

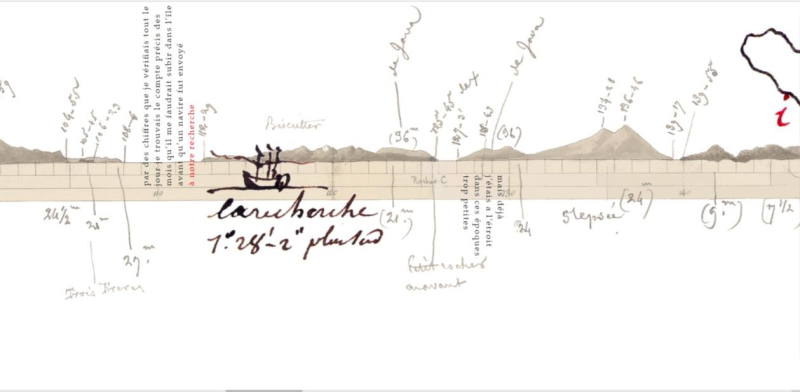

J.R. Carpenter associe sans cesse dans son ouvrage la géographie et l’écriture, l’écriture plus que la langue d’ailleurs, l’écriture étant le mouvement, le geste de la langue et également sa trace, son inscription. Son œuvre pose ici de multiples questions : dans quelle mesure la colonisation impose-t-elle un langage à un espace, comment le langage transforme-t-il l’espace et comment le numérique rend-il compte du travail du langage sur l’espace ? Dans The Pleasure of the Coast, ou Le Plaisir de la côte, la première chose qui surprend, et ravit, est son « imparfait bilinguisme4 ». L’œuvre se propose aussi bien en français qu’en anglais, mais en scrutant les écrans de « garde », les sommaires (fig. 2 et 3), on constate que, si les titres des « chapitres » sont littéralement traduits, le sous-titre proposé par l’autrice est plus que sensiblement différent. En français, il s’agit d’une « bande dessinée », en anglais, on a affaire à un « hydrographic novel ». Le titre français fait référence à un genre, certes narratif, mais essentiellement visuel. Il évoque le matériau même sur lequel J.R. Carpenter a travaillé. Ce sont bien des bandes qui apparaissent à l’écran (fig. 4).

Figure 2. Sommaire français

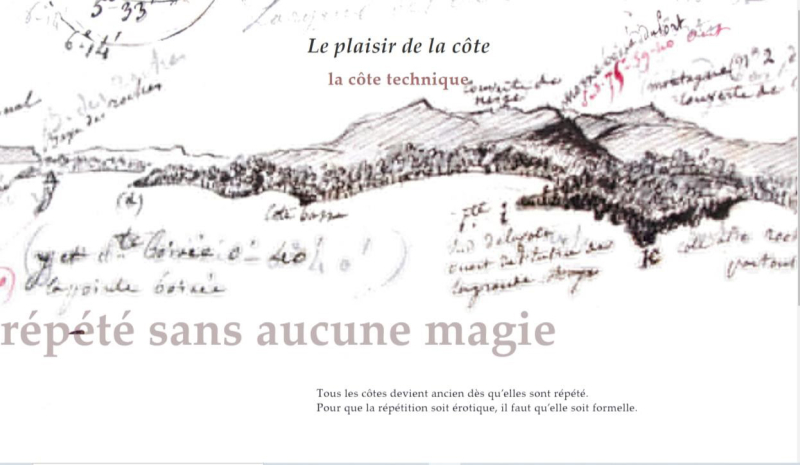

Figure 3. Sommaire anglais

Figure 4. Bandes dessinées

Le titre anglais est plus complexe : il mêle le genre fictionnel qu’est le roman « novel » et la réalité scientifique « hydrographic ». Par ailleurs, J.R. Carpenter avoue dans la présentation avoir joué sur les mots. La traduction de « bandes dessinées » pour elle est « graphic novel », et à partir de là, elle a fabriqué le terme valise d’« hydrographic novel ». Le titre anglais correspond bien davantage au projet de l’œuvre telle qu’elle a été commanditée pour les journées d’étude Des machines imaginantes médiatrices de fiction (Paris 8, décembre 2018). Cette justification du titre anglais, beaucoup plus inventif, n’est présente que dans la version anglaise des « infos » sur l’œuvre. Dans la version française, on ne peut lire aucune explication du titre. Ainsi, dès l’ouverture de l’œuvre, le lecteur/voyageur est amené à s’interroger sur la langue, sur ce passage, imparfait d’une langue à une autre, sur un voyage d’une langue à l’autre, chacune véhiculant des imaginaires totalement différents. La langue anglaise est ici davantage porteuse de l’aspect scientifique, hybride, la langue française étant peut-être plus en rapport avec une forme de matérialité, de geste graphique. J.R. Carpenter, à l’instar d’autres auteurs francophones, et comme souvent dans ses œuvres précédentes, oblige à penser la langue en fonction de la spatialisation. Le lecteur peut suivre deux espaces, anglophone et francophone, deux espaces parallèles mais imparfaitement équivalents… On reconnaît, dans ce dédoublement de l’espace et de l’espace de la langue, une forme de « déterritorialisation » au sens où Deleuze et Guattari l’entendent5 : « la traduction en somme “déterritorialise” la langue cible en faisant résonner l’écho de la langue traduite, et en introduisant de l’hétérolinguisme dans un texte supposé homogène »6 . Parfois exposées au premier plan, ostensibles, les imperfections (« On me présente un côte », « la côte est infini » / « the coast is infinite ») (fig. 5) révèlent l’hétérolinguisme et installent une « bâillance », une étrangeté, une incertitude dans la langue comme dans l’espace. La virtualité, le choix proposé au lecteur, de par la double version numérique, amplifie ce flottement. Le support numérique est bien, alors, ce qui permet à la langue de « bâiller ». Nous rejoignons Deleuze dans Critique et clinique :

Ce que fait la littérature dans la langue apparaît mieux : comme dit Proust, elle y trace précisément une sorte de langue étrangère, qui n’est pas une autre langue, ni un patois retrouvé, mais un devenir autre de la langue, une minoration de cette langue majeure, un délire qui l’emporte, une ligne de sorcière du système dominant7.

Figure 5. Une erreur ?

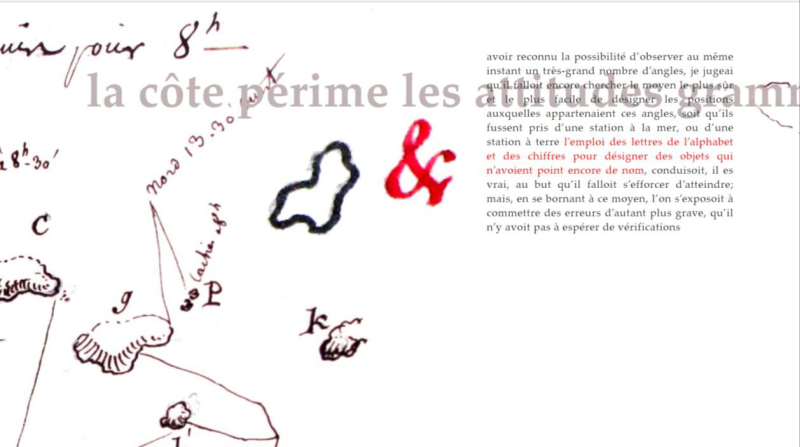

Cette étrangeté est propre au travail de la langue de l’autrice, mais s’inscrit également contre l’entreprise de Beautemps-Beaupré qui se voudrait, au contraire, quête et modèle d’exactitude. Les citations choisies par J.R. Carpenter dans le chapitre « la côte incrémentale » témoignent de cette exigence de fidélité au réel (fig. 6). Le projet du Plaisir de la côte, en remettant en cause cette relation au réel, devient éminemment disruptif, dérangeant. Pour J.R. Carpenter : « Le Plaisir de la côte tend à rompre la relation affirmée entre le symbolique et le réel. L’exactitude est évitée8. » L’autrice choisit délibérément pour sujet les espaces qui sont à la marge, à la frontière, dans des lieux qui par leur mouvance sont déjà des non-lieux. L’imprécision se mêle au « hasard » dans la génération de texte, qui est présente dans plusieurs chapitres. Le texte généré est l’occasion d’installer cette « bâillance » et d’interroger le réel tout en « floutant » les lieux. En mêlant trois écrits de natures extrêmement différentes, ceux de Beautemps-Beaupré, le roman de Giraudoux, la critique de Barthes, en proposant une version bilingue, mais imparfaite, J.R. Carpenter tend non seulement à subvertir la langue, mais également à dynamiter le rapport au réel. Elle parvient, non pas à créer une langue étrangère, mais plutôt un texte étranger, étranger dans son rapport au réel.

Figure 6. Exactitude

Comment l’autrice parvient-elle à ce résultat ? Interrogeons plus précisément le dispositif. Le rapport texte-image révèle un mécanisme lourd de significations. En effet, les images de J.R. Carpenter opposent un texte permanent, associé à l’image, texte manuscrit, dont l’auteur est Beautemps-Beaupré à la mouvance d’un autre texte à la présentation plus livresque, extrait peut-être ici du roman de Giraudoux. Ces textes se mêlent pour former une phrase qui se modifie au fil du temps, au fil de la lecture, si le lecteur s’attarde sur la page ou y revient. Par exemple, les mots « dit mademoiselle » peuvent être précédés de « L’équateur », « une tempête », « un incendie », « Adieu Chérie », « une révolte », « un fantôme ». La mouvance du texte est d’autant plus sensible qu’elle contraste avec la permanence des autres inscriptions textuelles. Face à un texte qu’il voit changer, varier, le lecteur est placé dans une position d’attente, de comparaison, voire d’incertitude. L’espace du texte est brouillé, le rapport au réel que le texte accompagne s’en trouve également altéré, tout comme s’en trouve modifié le rapport du lecteur au texte, texte qui a perdu l’exactitude, la « fixitude » propre à l’écrit imprimé.

On l’a dit, l’œuvre de J.R. Carpenter est, par certains aspects, un travail de sape du projet cartographique de Beautemps-Beaupré dans son exactitude revendiquée, et on peut se demander s’il ne s’agit pas, pour J.R. Carpenter de miner les origines du colonialisme dans ses rapports entre la langue et l’espace, de déconstruire le récit que la carte trace du réel. En proposant une œuvre double, J.R. Carpenter n’invite-t-elle pas le lecteur à comparer anglophonie et francophonie et, pourquoi pas, à mettre en perspective deux « systèmes » de colonisation ? La découverte de ces îles du Pacifique aurait-elle été différente si Beautemps-Beaupré n’avait pas été français ? L’œuvre numérique est l’occasion d’explorer, à rebours, les virtualités d’un passé qui devient alors fictionnel. Le passage d’une langue à une autre, la traduction inexacte, forcément inexacte, fictionnalise la matière première, les écrits de Beautemps-Beaupré. Cette « fictionnalisation » joue à plusieurs niveaux : le texte étant incertain, il installe une incertitude dans le rapport avec l’écrit, mais également avec le temps, l’époque, l’histoire peut-être.

Si l’on en revient aux affirmations de Dominique Combe « la pensée postcoloniale est fondée sur une réflexion géopolitique mais aussi géopoétique9 », et c’est bien au mélange des deux que nous convie J.R. Carpenter. La géopolitique est évidemment présente dans le choix, qui n’est certainement pas innocent, des travaux de Beautemps-Beaupré. L’autrice l’écrit elle-même dans la présentation de son œuvre, il s’agit d’interroger la réalité, dans un contexte également colonial. J.R. Carpenter écrit, à propos de son œuvre :

Epeli Hau'ofa observe que les Européens, en entrant dans le Pacifique après avoir traversé d’immenses étendues d’océan, avaient tendance à voir « des îles dans une mer lointaine » plutôt qu’une « mer d’îles » : « Les Européens et les Américains ont tracé des lignes imaginaires à travers la mer, faisant des frontières coloniales qui confinaient les peuples de l’océan à de minuscules espaces pour la première fois. Ces frontières définissent aujourd’hui les États insulaires et les territoires du Pacifique » (Hau'ofa 152-153). Le plaisir de la côte brouille les frontières coloniales en attirant l’attention sur le moment où elles ont été dessinées10.

Il est en effet difficile de penser la francophonie hors du contexte colonial et J.R. Carpenter, en prenant comme point de départ le voyage de cartographie de Beautemps-Beaupré, met ce contexte en exergue. En remontant aux origines de la colonisation, le travail de J.R. Carpenter est à son tour un travail d’exploration, autant dans l’espace que dans le temps. L’autrice remonte le temps à partir des archives d’où elle exhume les écrits et graphismes de Beautemps-Beaupré. La problématique de l’origine – origine de la colonisation, mais aussi origine de la personne, identité – se déplace vers la matérialité de l’espace-temps que la littérature numérique permet, davantage qu’une autre, de rendre sensible. Le numérique, par le dynamisme qui lui est propre, ainsi que celui que lui confère le lecteur, inscrit l’œuvre dans un espace et une temporalité plus matériels, donc plus sensibles, plus impliquants également.

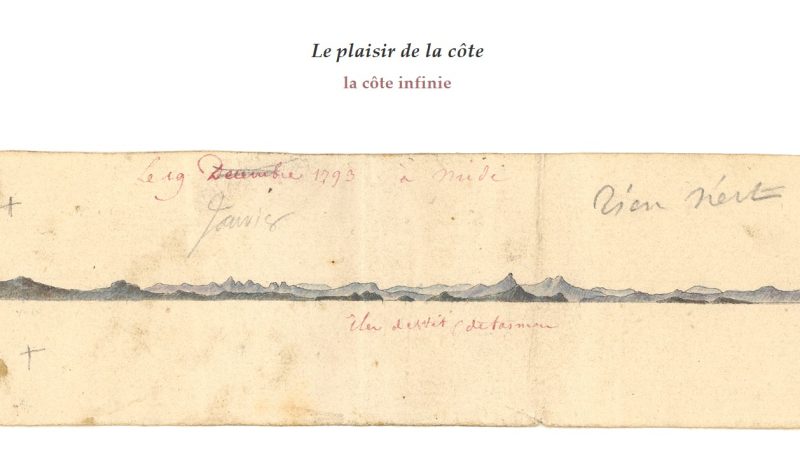

L’écriture numérique subvertit la linéarité, bouleverse la conception chronologique du temps et de ce fait interroge le mécanisme de la colonisation dans sa constitution comme récit. Revenons sur le temps, tel qu’il est présent dans l’œuvre et tel que peut l’expérimenter le lecteur. Lorsque l’on fait défiler la bande du chapitre « la côte infinie » (fig. 7), on peut aller dans un sens comme dans un autre vers la droite ou la gauche, mais de toute façon, sans jamais arriver au bout, il s’agit bien d’une « côte » infinie. La « côte technique » (fig. 8) fonctionne de façon identique.

Figure 7. La côte infinie

Figure 8. La côte technique

On retrouve ici un élément propre à la poétique de J.R. Carpenter : le travail de l’éloignement de l’horizon des œuvres. En même temps, et c’est là notre propos, on peut voir dans le déplacement, dans le mouvement, une figuration d’un temps autre que le temps chronologique, mais un temps qui se rapproche davantage d’un temps aiônique tel que le présente Deleuze11, c’est-à-dire un temps où l’on peut aller en avant comme en arrière en quelque sorte… Sur la « côte technique », la chronologie temporelle est indiquée, inscrite, les mois sont mentionnés, mais le lecteur, par son mouvement, son déplacement du curseur sur la barre horizontale, s’inscrit dans un temps qui est davantage celui de l’Aiôn que celui de Chronos puisqu’il peut aller d’avant en arrière. On voit bien le lien noué grâce au dispositif numérique entre le mouvement et la représentation du temps. Le numérique, grâce au mouvement du lecteur, permet d’échapper à la linéarité de l’écrit, à la représentation d’une chronologie. Les autres bandes ne suivent pas le même modèle. La « côte grammaticale » (fig. 9) n’est pas construite de façon circulaire, elle a un début et une fin, et est certainement la page qui pousse le plus loin la métaphore entre l’espace côtier et le texte. Le parallèle entre texte et espace cartographique12 est explicite avec la présence de deux phrases permanentes « la côte périme le texte » et « comment une côte qui est du langage peut-elle être hors du langage ». D’une certaine manière, cette « côte » reproduit la linéarité du texte. Toutefois cette linéarité, et donc cette chronologie, peut être bouleversée par les fragments insérés de façon générative qui amènent le lecteur à revenir en arrière, à relire un texte modifié. L’œuvre apparaît comme une superposition de textes possibles, multiples et divers, et ainsi matérialise une forme de langue – à l’image peut-être de la langue de la francophonie – qui serait à la fois superposition de tous les temps, mais aussi possibilité de tous les temps, de toutes les temporalités, et laisserait apparaître une forme de « créolisation », pour reprendre le terme d’Édouard Glissant13 cette fois. Ce mille-feuille de temporalités et d’espaces traduit le fait que la « réalité, dès qu’elle devient écrite peut se montrer narrative, et sans doute également fictionnelle. Le paysage est fait de mots14 ». Le numérique permet de souligner cette ambivalence réalité/fiction. Pour Édouard Glissant, la langue est inscrite dans le paysage et les mots sont éminemment liés, comme la terre, à l’identité. J.R. Carpenter, en choisissant de travailler sur les archives, sur les croquis annotés de Beautemps-Beaupré, semble prendre l’idée d’une écriture du lieu « au pied de la lettre », dans sa matérialité. Nous avons souvent remarqué que le numérique est souvent bien loin de l’abstraite virtualité qu’on lui prête parfois et tend, au contraire à affirmer sa matérialité. Celle-ci est donc présente ici par le graphisme, par l’image qui reprend les croquis de Beautemps-Beaupré. Elle réside également dans le déplacement proposé au lecteur, déplacement qui reproduit le voyage du cartographe. L’action du lecteur, sa lecture même, mime le déplacement. Si l’on revient sur la notion de « déterritorialisation » que nous avons évoquée plus haut, à propos du bilinguisme de l’œuvre, on peut se demander si, en incluant le lecteur dans le mouvement et le voyage, on n’assiste pas plutôt à une tentative de « reterritorialisation ».

Figure 9. La côte grammaticale

L’œuvre numérique apparaît bien ici comme une forme de problématisation, d’expérience des limites et des contraires. Il s’agit donc de penser le rapport au lieu de façon différente, d’autant plus que, toujours d’après Dominique Combe, la littérature francophone a tendance à s’écrire en référence à un lieu natal tout autant qu’à la création de son propre espace littéraire :

Même s’il reste sans doute hanté par les paysages de son enfance, l’écrivain s’invente son propre lieu, sa chambre à soi, en même temps que sa langue… Quelle que soit la nature de ce lieu, il en appelle la description systématique, mobilisant les savoirs, géologie, botanique, zoologie, mais aussi urbanisme, architecture, technologie, économie15.

Dans le roman francophone, cette réalité précisément nommée ne l’est que pour traduire une identité, celle de l’auteur. Ce rapport personnel, au lieu comme à la langue, au lieu comme langue et à la langue comme lieu, est, au premier abord, absent de l’œuvre de J.R. Carpenter. La question de la francophonie ne saurait être celle de l’autrice. Il ne s’agit pas de sa francophonie à elle, mais de la mise en place d’une expérience de la francophonie, d’une problématisation de la francophonie, ou du moins de la colonisation. C’est sans doute pour cela qu’elle remonte « aux sources », comme on chercherait la source d’un problème… Le travail de J.R. Carpenter est à la fois modélisation, recréation d’une expérience et première expérience, retour aux origines. Le numérique et le dispositif permettent l’expérience, à tous les sens du terme – la tentative de recréation et de compréhension, comme l’expérimentation sensible du lecteur –, tout en éliminant la question de l’auteur et de son appréhension personnelle du « problème ». Il n’est d’ailleurs pas étonnant que l’autrice ait recours de façon assez systématique à la génération de textes à partir d’un corpus d’éléments soigneusement choisis en fonction de leur thématique. Le numérique aurait cette fâcheuse tendance à évacuer l’auteur en tant que tel. C’est ce que soulignait déjà George P. Landow, à la suite de Roland Barthes16.

Pourtant, J.R. Carpenter s’inscrit en faux contre cette assertion. La question de l’auteur et de son rapport d’identité à la langue est explicitée dans les « infos » qui accompagnent Le Plaisir de la côte :

Je me suis approprié, exagéré, détourné, corrigé et corrompu les traductions originales françaises et anglaises de ces textes. Qui est donc l’auteur de cette œuvre ? L’auteur n’est pas mort. L’auteur est multiple, multimédia, multilingue, multivocal. « Quel corps ? » Barthes demande : « Nous en avons plusieurs »17.

J.R. Carpenter affirme alors sa présence dans son travail sur les mots qu’elle a pu emprunter. On reconnaît dans les termes employés par l’autrice le vocabulaire de la créolisation qui est justement appropriation et également travail de sape, de corruption, pour mieux construire son propre récit tout en déconstruisant celui du colonisateur. On comprend alors l’importance accordée aux erreurs de traduction, de transcription, erreurs revendiquées et affichées par l’autrice. Ces erreurs sont le reflet de son appropriation, de son inscription à elle, appartenant à notre présent, dans l’écriture et le paysage du passé. En même temps qu’elle affirme sa présence, J.R. Carpenter permet au lecteur, qui anime de son mouvement l’œuvre, de participer à l’écriture, d’entrer dans une communauté de voyage, dans la langue, dans l’espace et dans le temps.

En conclusion, J.R. Carpenter procède finalement tout à fait à une entreprise de « créolisation » du langage au sens où l’entend Édouard Glissant. On retrouve dans Le Plaisir de la côte le multilinguisme, la conscience de la langue, des langues et de leur imaginaire. On retrouve le lien, présent ne serait-ce que dans les documents utilisés, entre le paysage, la bande et le langage, l’inscription du langage dans l’espace. Dans la démarche de Carpenter, comme dans le voyage du lecteur, on reconnaît cette dimension prophétique du passé qu’est pour Édouard Glissant l’écriture de la créolisation. Le procédé de génération de textes, de collage, mis en œuvre dans Le Plaisir de la côte entraîne l’émergence de la poétique du divers. L’œuvre n’est plus racine, mais bien rhizome. J.R. Carpenter, en retraçant les lignes de côte de Charles-François Beaupré-Beautemps a bien dessiné ses propres « lignes de sorcières ». Il reste au lecteur, à céder à la magie du texte et réécrire dans sa lecture sa propre sorcellerie.