Lorsqu’en 1661, l’année qui suit la restauration de la monarchie en Angleterre, James Howell (1594 ?-1666) publie le dictionnaire quadrilingue Lexicon Tetragloton, et obtient la charge d’historiographe royal, devenant ainsi le premier titulaire de cet office, il a déjà une longue carrière d’écrivain derrière lui. Difficile de classer dans une catégorie bien définie cet auteur qui parcourt l’Europe au début de sa carrière, publie en 1642 un manuel à l’usage des voyageurs (Instructions For Foreign Travel), puis est arrêté l’année suivante sur ordre du Long Parlement et incarcéré dans la prison londonienne de Fleet, plus vraisemblablement pour endettement que pour son soutien à la cause royaliste. C’est très probablement la nécessité de subvenir à ses besoins qui le pousse à vivre de sa plume. Outre de nombreux pamphlets et des traductions1, il publie en juin 1645 chez le libraire Humphrey Moseley, connu pour ses sympathies royalistes, le premier de quatre volumes d’épîtres, Epistolae Ho-Elianae, Familiar Letters Domestic and Forren dédié au roi Charles Ier2. Tandis qu’après la défaite de Naseby en juin 1645 la correspondance privée du roi est saisie par le général de la New Model Army, Thomas Fairfax, et immédiatement publiée (The King’s Cabinet Opened Published by Speciall Order of The Parliament), Howell tire sans doute également profit du contexte favorable à la diffusion de lettres privées et le succès du premier volume fut immédiat.

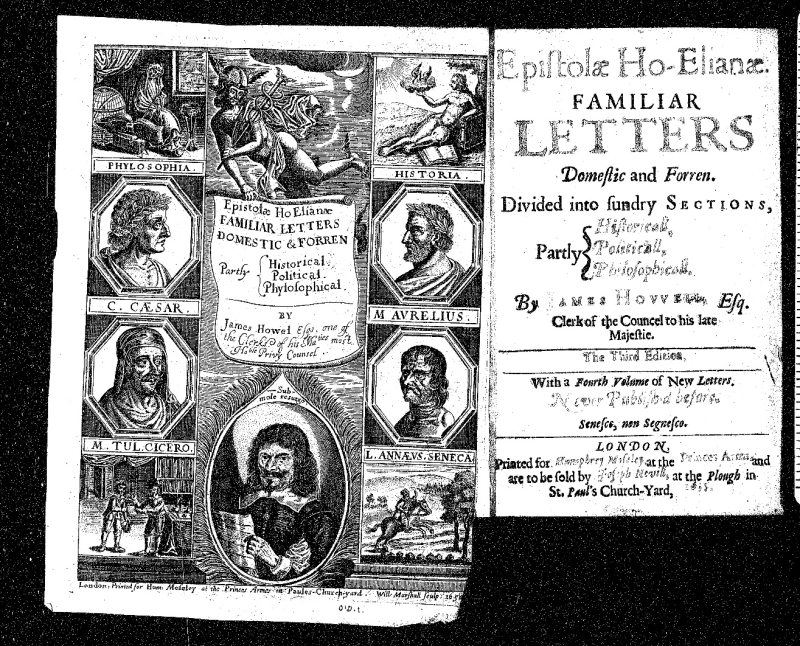

Howell assemble une collection qui se distingue notamment par son hybridité générique : compilation de lettres et récit de voyages. Comme en témoigne la dédicace à Charles Ier, l’ambition de l’auteur s’inscrit dans une double quête. L’aventure épistolaire est à la fois maritime et commerciale : « they venture to go abroad into the vast Ocean of the vast World as Letters of Mart, to try their fortunes » (Sig. A2). Le projet littéraire est en effet ancré dans une double perspective. Franchir les frontières revêt ainsi une signification particulière car il s’agit désormais pour Howell de se remémorer ses pérégrinations européennes afin de plaire à des protecteurs éventuels et espérer pouvoir franchir l’enceinte de sa geôle. Il en appelle au roi et vante la variété des sujets abordés dans ses lettres privées, dont la portée englobe également les sphères politique, historique et philosophique, comme l’atteste le frontispice du premier volume de l’édition de 1655 (voir illustration ci-dessous). Figure également dans le paratexte la liste des destinataires répertoriés en deux catégories sociales, les nobles d’une part et les chevaliers, commerçants, médecins etc., d’autre part. Les sujets et le ton adopté par l’auteur fluctuent entre des notes très personnelles en lien avec l’actualité et le genre plus construit de l’essai.

La Venise de Howell est traditionnellement associée à l’ouvrage qu’il dédie au Long Parlement. S.P.Q.V. A Survay of the Signorie of Venice, of her Admired Policy, and Method of Government s’inscrit dans la tradition de l’apologie du modèle politique vénitien. Publié en 1651, il coïncide avec la libération de son auteur. C’est une autre Venise dont il sera ici question, celle de la représentation de la ville dans le premier volume des Épîtres. L’étude s’attachera à montrer la spécificité du regard d’un voyageur britannique sous le règne de Jacques Ier tout autant que la reconstruction, durant la Grande Rébellion, de la représentation de la cité au prisme de la détention. Canalisé dans l’écriture épistolaire, le souvenir de voyage s’émancipe progressivement de l’héritage des topiques classiques pour donner naissance à une voix personnelle, mêlant discours esthétique et discours scientifique.

« Sayling in the Fleet », vivre de sa plume et le souvenir de voyage

Diplômé de Jesus College à Oxford en 1613, Howell est nommé administrateur de la manufacture de verre située dans Broad Street, à Londres, dont le propriétaire est le vice-amiral Robert Mansell, oncle de son précepteur Francis Mansell à Oxford. Il occupera ce poste jusqu’en 16223. Convoitant les secrets du verre vénitien, Mansell décide d’envoyer Howell à Venise avec pour mission de rapporter des matériaux et des hommes. En 1616, il obtient l’autorisation de partir pour le continent pour une durée de trois ans. Cette période, centrée autour des thématiques centrales du voyage, des langues et de la politique, aura un profond impact sur sa carrière. Au plan typologique, Howell appartient à la catégorie des voyageurs qui partent pour obligations professionnelles. Il ne fait pas partie des cercles aristocratiques et littéraires qui unissent Londres et Venise depuis l’avènement de Jacques Ier et pour lesquels le voyage constitue un « ornement »4, prélude au Grand Tour. De fait, la Venise de Howell ne peut être dissociée de sa mission, lors de sa première visite de la ville en 1618. La représentation de la ville est ainsi infléchie par l’intérêt qu’il porte à la culture matérielle et plus spécifiquement à l’art du verre.

Tandis que le premier volume des Familiar Letters s’ouvre sur un panorama du genre épistolaire et épingle la médiocrité de la production de ses contemporains (Westminster, 1625), Venise est évoquée dès la seconde lettre datée du 1er mars 1618, adressée à son père et dans laquelle il justifie sa décision de s’engager comme agent sur le continent pour le compte de la verrerie, invoquant tour à tour la nécessité de « gagner son pain » et son désir de voyager5. Durant son premier voyage il parcourt tour à tour les Pays-Bas, la France, l’Espagne puis l’Italie. Sa dernière lettre d’Espagne est en grande partie consacrée à la barille d’Alicante, plante très recherchée en verrerie pour la qualité de la cendre de ses baies (XXV Alicante, 48-49). Tout comme les maîtres verriers vénitiens venant chercher dans cette province le précieux ingrédient, Howell est missionné par Robert Mansell pour négocier l’achat de cette matière première et la lettre révèle ses talents en matière de transactions commerciales. Cet itinéraire d’Espagne vers l’Italie, peu commun pour un voyageur de Grande-Bretagne, confirme le but professionnel de son périple.

Venise est la première ville d’Italie que Howell visite. Il y réside trois mois et demi, comme le voyageur Thomas Coryate au début du siècle. Son séjour coïncide avec le troisième et dernier mandat de Sir Henry Wotton (1621-23), nommé ambassadeur par Jacques Ier en 1603. À la différence de Coryate qui dresse un portrait élogieux de l’homme de lettres et fin connaisseur d’art6, Howell se contente de mentionner de façon très vague l’aide dont il a bénéficié (XXVIII To Sir Robert Mansell, 30 mai 1621). Nulle mention du rôle majeur de l’ambassadeur au sein de la communauté britannique dans la découverte culturelle et artistique de la ville, l’expression d’une disposition esthétique revêtira une autre forme.

Douze lettres (n° XXVI à XXXVII, toutes dans la première section), indiquent Venise comme lieu d’écriture et sont datées du 30 avril 1621 au 21 août 1621. Ces précisions temporelles, ajoutées à la deuxième édition de 16507, ont étayé l’hypothèse que l’écriture des lettres est très probablement postérieure aux dates mentionnées, et cela d’autant plus qu’elles sont souvent sources d’imprécisions. Les destinataires des épîtres, tous masculins, sont au nombre de huit et incluent des proches et amis : son frère, son employeur, son précepteur à Oxford, quelques amis, un capitaine dans la marine (voir liste détaillée en annexe). Tandis que Coryate termine l’écriture des Crudities en 1611 après deux ans et demi passés sur le Continent, Howell, quant à lui, se remémore dans l’enceinte de la prison de Fleet, son séjour vingt ans plus tôt dans la ville renommée pour sa liberté. Les nombreuses incohérences temporelles attestent de la nature fabriquée, reconstituée, de ce « récit de voyage épistolaire » qui vise à gagner non seulement la protection royale (le cas échéant, celle d’un mécène), mais sa sortie de prison. Il s’agit désormais pour Howell de vivre de sa plume pour subvenir à ses besoins car les frais d’hébergement et la nourriture sont à la charge des prisonniers. La mise en lettres de ses pérégrinations devrait, du moins il l’espère, lui permettre de mettre les voiles et non sans humour, dans la lettre décrivant les circonstances de son arrestation en 1643, il revisite le jeu de mots métaphorique très populaire : « sayling in the Fleet »/« naviguer sur la Fleet », rivière qui avait donné son nom à l’institution pénitentière datant de la période normande8 : « And as far as I see I must lie at dead anchor in this Fleet for a long time, unless some gentle gale blow thence to make me launch out » (To the Earl of B. from the Fleet, 20 nov. 1643, Vol. I, section 6, XLVII). Dans l’attente de pouvoir « lever l’ancre », le souvenir de Venise, synonyme de lagune et de liberté, constitue un antidote idéal.

Lieux communs, veine classique et intertextualité

Howell avait donné une première ébauche rapide de Venise dans ses Instructions For Foreign Travel de 1642 (section VIII). L’ouvrage propose un catalogue de stéréotypes sans ajouter de réelles touches personnelles. Dédié au roi, le manuel à l’usage des voyageurs fournit des informations concernant quatre pays, la France, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas et se concentre sur les questions de topographie, de religion, d’économie et de linguistique. La courte section vénitienne débute par une formule empruntée au Second Fruites (1591), manuel du linguiste italien John Florio, mais Howell, comme à son habitude, omet de citer sa source : « Venice is a thing of wonder, an impossibility within an impossibility »9. Singularité de la ville, rhétorique de l’émerveillement, la description repose principalement sur le remploi des métaphores rebattues de la virginité de Venise, de son éternelle jeunesse, sans oublier son rôle prééminent dans la défense des Chrétiens contre l’ennemi turc, héritées du mythe établi par Gasparo Contarini dès les années 1530 dans son De Magistratibus10 et que Howell reproduit inlassablement dans tous ses textes (Instructions, 108).

Qu’en est-il du trope de la virginité dans les lettres ? Il n’est pas surprenant qu’Howell réintroduise l’un des topoi de la mythologie vénitienne dès la première épître datée du 30 avril 1621, adressée à Sir John North, gentilhomme huissier au Conseil privé, dans laquelle il annonce son arrivée à Venise par voie de mer et l’informe sur les mesures de quarantaine très rigoureuses imposées par la ville. C’est de Malamocco, site historique du premier peuplement de la lagune, qu’il ancre sa description : « when we gained yonder maiden city which lieth before us you shall hear farther from me » (p. 43). Six ans plus tard, le frontispice du Survay of the Signorie of Venice file à nouveau la métaphore et figure la ville sous les traits d’une jeune fille dans les bras de Neptune11.

Tandis que l’espace insulaire se déploie sous le regard du lecteur, et que les flots de l’Adriatique offrent un contrepoint aux eaux stagnantes de la Fleet, l’auteur se réfugie néanmoins dans le lieu commun. Placée en amont de la découverte topographique réelle, la connaissance livresque précède la rencontre effective avec l’espace urbain et Howell se fait l’héritier de la tradition, tout comme Coryate l’avait fait en ouvrant sa section vénitienne sur l’invincibilité de la ville : « My observations of the most glorious, peerless and mayden citye of Venice. I call it mayden because it was never conquered »12. Réitéré plusieurs fois au cours de la dizaine de lettres, le topos de la virginité clôt également la section vénitienne de Howell dans la lettre adressée à Robert Brown le 12 août 1621, où il fait part de son souhait de quitter l’archipel (« a knot of islands ») et de partir à la découverte de la Terre Ferme : « I have now enough of this maiden city, and this week I am to go further into Italy » (XXXVI Robert Brown, Middle Temple, 12 août 1621). La circularité de la métaphore circonscrit l’espace des épîtres vénitiennes et reproduit parallèlement la topographie insulaire.

Ici encore, dans cette lettre adressée à son ami juriste, Howell convoque en guise de conclusion l’héritage littéraire : il insère et traduit la célèbre épigramme hexastique du poète napolitain Jacopo Sannazaro rédigé en l’honneur de la ville dans ses Élégies, inversant le choix de Coryate de les placer au début de sa section vénitienne13. Nombreux sont les exemples d’emprunt à Coryate et le texte de Howell signale la frontière poreuse entre remploi et originalité. Il sera difficile de trancher sur l’interprétation de ces reprises ou adaptations : pure facilité, détournement facétieux ? Le dispositif intertextuel figure au cœur de son écriture, les références sont incrustées, telles des mosaïques vénitiennes, dans le corps du récit, et le lecteur est confronté en permanence à de subtiles variations, répétitions de la différence qui, selon l’approche deleuzienne, perpétuent la tradition et dans le même temps la redynamisent14. Pour exemple, signalons l’effet de translation opéré entre espace et temps à partir du tableau des distances que Coryate place en exergue de la section vénitienne indiquant que son village natal d’Odcombe se situe à 952 miles de Venise (Crudities, p. 158). Howell transpose cette comparaison spatiale en un calcul temporel : en informant son ami Dan Caldwall que le temps requis pour le transport d’une lettre entre Venise et Londres est en moyenne de vingt jours, il renouvelle la métaphore du voyage grâce à une mise en abyme du genre épistolaire (XXXIV 29 juillet).

Certaines récritures se révèlent efficaces et productives lorsque Howell joue avec la tradition. C’est le cas lorsqu’il offre une variation du célèbre proverbe vulgarisé en Angleterre par John Florio dans ses First Fruites, insistant sur la nécessité de voir Venise in situ, pour l’apprécier à sa juste valeur. Ce proverbe est cité dans la langue source par le pédant polyglotte Holophernes dans la comédie shakespearienne Peines d’amour perdues, ce dernier, sans doute une parodie de Florio, en propose une traduction avant d’en transposer la syntaxe dans un nouveau proverbe de sa composition louant le poète de Mantoue, Baptista Spagnolus : « I may speak of thee as the traveller doth of Venice. Venetia, Venetia / Chi non ti vede chi non ti prezia. / Old Mantuan, Old Mantuan ! who understandeth thee not loves thee not »15. Howell recycle la maxime qu’il prolonge en un distique dont la nature oxymoronique fait rimer louange et dédain et laisse ainsi entendre que l’hyperbole et la surexposition à la richesse de la ville peuvent produire un effet inverse et susciter chez le voyageur une sensation d’excès et de saturation : « Venice, Venice, none thee unseen can prize / Who hath too much will thee despise » (XXXVI To Robert Brown Esq., at the Middle-Temple, from Venice). Ce proverbe apparaît de nouveau en 1651 dans le SPQV (p. 40), puis dans un florilège de proverbes qu’il publie en 165916. Est-ce une variante inventée par Howell ou bien un aphorisme (« common saying ») entendu in-situ ? Ici encore, il s’avère impossible de statuer. Cet exemple de répétition « vêtue » comme la désigne Deleuze, présente en outre un autre intérêt car elle constitue l’un des rares moments où l’auteur insère une note discordante et suggère que la modalité hyperbolique inhérente à l’identité de la ville peut provoquer un effet contraire à celui attendu (« Too much » / « despise »). La reprise ultérieure de la maxime dans le SPQV sera cependant accompagnée d’un commentaire sur son origine : seuls ceux qui ne savent jouir des plaisirs de la ville la dédaignent17. De fait, l’épître XXXVI de Howell reste fidèle au discours mythique du panégyrique et fait l’économie de l’histoire contemporaine, et la note finale ne doit pas être interprétée comme une allusion à l’envers du mythe de Venise prévalent au XVIIe siècle. Bien qu’il insère à deux reprises la référence à la prétendue « conjuration espagnole » – complot espagnol de 1618 fomentant un coup d’état à Venise –, et cite le nom du Duc d’Ossuna, Vice-roi de Naples, Howell ne s’aventure pas dans un commentaire personnel. Il se contente de signaler le coût financier de ces guerres qui grèvent le trésor de Saint Marc et note que l’Angleterre a prêté main forte à Venise (XXXIV To D. Cadwell, 29 juillet). Il est donc remarquable qu’Howell se défende d’exploiter la veine de l’anti-mythe à une époque où le paradigme de la liberté a désormais cédé la place à la « raison d’État », et où le pouvoir du Conseil des Dix s’opacifie dans une culture du secret18. Cette lettre a-t-elle été rédigée dans les années 1620 ? Quoi qu’il en soit, la Venise des Epistolae cristallise encore ce modèle efficace de la liberté républicaine symbolisée par le De Magistratibus de Contarini. Bien que ce premier volume des lettres soit dédié au roi, lequel ne prend pas encore au sérieux la création de l’armée du « Nouveau Modèle » de Cromwell, Howell fait preuve de clairvoyance en pressentant l’importance, voire l’urgence de louer la République vénitienne, anticipant ainsi sa propre libération de 1651. Tandis que le premier volume des Epistolae est imprimé, début juin 1645, le roi est vaincu quelques jours plus tard à la bataille de Naseby.

Voix personnelle : de la veine classique à la culture matérielle

Au-delà de la propension de l’auteur au remploi de topoi, le souvenir de voyage s’affranchit progressivement de l’héritage classique pour donner naissance à une voix personnelle qui témoigne de l’expérience vécue, de choses vues. Dans les Instructions, il offrait un plaidoyer pour une quête de l’authentique. Il insistait déjà sur l’importance de la vision oculaire et de la conversation afin d’accéder à la nouveauté, à une référence inédite qui n’a pas été désignée, repérée précédemment par un tiers, qui est donc vierge de commentaires : « ocular view and personal conversation will still find out something new and unpointed at by any other » (I.3).

Dans les Epistolae, la spécificité et l’originalité de la représentation réside pour partie dans le fait qu’Howell ait côtoyé des Vénitiens sur son lieu professionnel à Londres. Dans la lettre à son ancien précepteur d’Oxford, il précise que ses seuls préparatifs de voyage se résument à son bagage universitaire en matière d’italien ainsi qu’à sa pratique de la langue durant les quelques mois en tant qu’administrateur de la verrerie : « The small time I supervis’d the Glass-house, I got among those Venetians, some smatterings of the Italian tongue, which besides the little I have, you know, of school-language, is all the Preparatives I have made for travel » (III To Francis Mansell London 20 mars 1618).

Outre sa compréhension de la langue italienne, Howell se distingue par ses connaissances scientifiques. Tandis que Thomas Coryate avait relaté sa visite sur l’île de Murano et confiait avec fierté qu’il s’était lui-même aventuré à souffler du verre, ses explications relatives à la supériorité du verre vénitien célèbre dans toute la Chrétienté s’avèrent succinctes (p. 248). Le récit de Howell témoigne, en revanche, d’un intérêt pour la nouvelle science et d’une fascination pour le processus chimique à l’œuvre dans ce savoir-faire artisanal, cette « profession » tenue en estime par les citoyens vénitiens. Lorsque Francis Bacon meurt en 1626, des suites d’une expérience en lien avec les propriétés de la glace, James Howell rend hommage à l’homme le plus éloquent d’Angleterre19. Le Novum Organum (1620), nouvel instrument qui légitime le futur développement de la science selon Bacon, trouve sa source dans la théorie empiriste de la connaissance, reprise par les philosophes naturels de la Société Royale en 1660. Plusieurs lettres de Howell sont empreintes de l’influence baconienne, dans les passages où il s’attarde sur la pureté du verre vénitien et décrit la réaction chimique qui s’établit entre le feu et la matière au cœur du four. Ses remarques témoignent du contexte épistémologique du milieu du XVIIe siècle qui se caractérise par une période de transition entre l’alchimie et l’établissement de la chimie comme science autonome. La transmutation et l’enquête menée sur les métaux sous-tend la fascination de l’auteur pour les différents processus à l’œuvre dans la création de l’artefact. Si le discours scientifique sous-tend les notes de Howell, sa prose dépasse les simples observations empiriques.

La spécificité de ces pages réside dans le mélange hybride entre philosophie naturelle, méditation métaphysique et considérations esthétiques. Elles attestent du goût anglais pour la culture matérielle et de la vogue sans précédent pour le verre vénitien sous le règne de Charles Ier20. Pour Howell, ce lien culturel se prolonge au plan linguistique, comme l’atteste l’anecdote dans la seconde lettre adressée à son frère. La comparaison entre une jolie femme et le cristal formulée par un de ses compatriotes (qu’il réfute d’ailleurs) lui semble trouver son origine dans un dicton vénitien, qui, non sans ironie, suggère une relecture de la Genèse au prisme de la pureté du cristal : « That the first handsome woman that ever was made, was made of Venice glass » (XXIX, 1er juin 1621). L’homophonie familière pour les Anglais de la Renaissance entre « Venice » et « Venus » est ici prolongée et transmutée, telle la fusion du verre, offrant en miroir un syncrétisme entre mythologie et religion, Vénus et Ève. Sur un mode plus grivois, la matérialité du verre devient prétexte à franchir les frontières sociales grâce à la rime « lasses » (jeunes filles) / « glasses » : le corps délicat (« dainty ») du verre de cristal offre un miroir aux raffinements et aux plaisirs proposées par les célèbres courtisanes de Venise. Howell affectionne particulièrement l’adjectif « dainty » qu’il reprend d’ailleurs pour qualifier les ruelles vénitiennes qui se métamorphosent sous sa plume en artefacts raffinés et veines organiques : « dainty, smooth and neat streets », rendant possible l’usage de mules en satin (« satin slippers », p. 49). À la différence de Paris, Venise se distingue par sa propreté, comme si la délicatesse du verre trouvait un prolongement dans les artères cristallines de la cité sur l’eau. Le choix de « dainty » n’est probablement pas anodin car son étymologie latine renvoie à « dignitas », ajoutant ici un lustre de « romanitas » aux plaisirs vénitiens. Lorsque Coryate se contentait du qualificatif « delicate » pour décrire le verre vénitien, Howell quant à lui amplifie sa description en recourant au rythme ternaire : « It being a rare kind of knowledge and chemistry, to transmute dust and sand (for they are the two main ingredients) to such a diaphanous pellucid dainty Body as you see a Chrystall glass is » (XXIX 1er juin 1621), passage que l’on retrouve à l’identique dans le SPQV (p. 39).

L’examen de la science à l’oeuvre dans le processus de réalisation du verre lui fournit l’occasion de se livrer à des considérations philosophiques, mélange de réflexions ontologiques et métaphysiques : « Observed the furnaces and the calcinations, the transubstantiations, the liquefactions that are incident to this art, my thoughts were raised to a higher speculation » (1 June 1621). À partir d’observations concrètes d’objets matériels, l’auteur accède à d’autres sphères. Ainsi, le processus de vitrification sert de prétexte pour imaginer le Jour du jugement dernier, lorsque la terre pourrait se transformer en une boule unique de cristal, image du macrocosme qui n’est pas sans rappeler l’esthétique baroque des vanités et les paradoxes de la poésie métaphysique. Howell reconnait cependant qu’il n’est pas le premier à formuler une telle hypothèse, sans pour autant préciser sa source.

Plus loin, dans la lettre qu’il adresse à son précepteur d’Oxford (XXXI, 25 juin 1621, 50-51), l’auteur se lance dans un développement très personnel sur le lien entre l’être et la culture matérielle. Howell part du constat de la pérennité du navire de cérémonie vénitien, le Bucentaure, symbole du pouvoir vénitien, qui grâce à un entretien régulier, est toujours aussi somptueux. Cette observation le conduit à disserter sur la notion de flux et sur le corps humain et à s’interroger sur sa propre identité : est-il toujours semblable au jeune écolier dans le comté de Hereford ou à cet étudiant d’Oxford ? Ce rapprochement incongru entre le navire et l’être est représentatif des « conceits » de la poésie métaphysique en vogue dans la première moitié du XVIIe siècle. Quant à l’interrogation sur la permanence ontologique, elle renvoie également à la question de la loyauté, de sa loyauté envers la cause royale. C’est le cristal vénitien qui, une fois de plus, lui permettra d’articuler culture matérielle et réflexion politique, car une des caractéristiques du verre à pied vénitien est qu’il n’admet aucun poison.

Héritière de la veine classique et du récit de Coryate, la Venise épistolaire de Howell offre néanmoins une représentation idiosyncratique au prisme du cristal qui, s’il témoigne du goût anglais pour le raffinement vénitien, fournit une métaphore idéale pour le voyageur. Au cœur de la méditation ontologique relative à l’incarcération, Howell parvient à défier la tradition, à franchir les frontières du déjà-dit en ajoutant à son matériau de nouveaux ingrédients, qui attestent de sa fascination pour l’alchimie, la chimie, l’esthétique métaphysique.

Howell_James-Epistolae_HoElianae_Familiar_letters-Wing-H3073A-1989_15-p1 – édition de 1655, Magdalene College (University of Cambridge) Library

Liste des lettres indiquant Venise comme lieu d’écriture : Section I, volume I

-

XXVI: To Sir John North, Knight, Malamocco, 30 avril 1621, p. 42-43.

-

XXVII: To my Brother, Dr Howell, from a shipboard before Venice, 5 mai 1621, 42-43.

-

XXVIII: To the Honourable Sir Robert Mansell, Vice-Admiral of England, from Venice, 30 mai 1621, 45-46.

-

XXIX: To my Brother, from Venice, 1er juin 1621, 47-48.

-

XXX: To Mr Richard Altham at Grays-Inne, from Venice, 5 juin 1621, 48-49.

-

XXXI: To Dr. Francis Mansell, from Venice, 25 juin 1621, 50-51.

-

XXXII: To Richard Altham, esq, 1er juillet 1621, 52-53.

-

XXIII [erreur dans l’édition de 1650 : la lettre devrait être numérotée XXXIII] : To my much honoured friend Sir John North Kt, from Venice, 13 juillet 1621, 53-54.

-

XXXIV: To Dan Caldwall, Esq, from Venice, 29 juillet 1621, 54-55 (D4).

-

XXXV, To Sir James Crofts Kt, fromVenice, 1er août 1621, 56-57.

-

XXXVI, To Robert Browne, esquire, at The Middle-Temple, from Venice, 12 août 1621, 58-59.

-

XXXVII, To Cap. Thomas Porter, from Venice, 21 août 1621, 59-60.