Introduction

À Dublin, il est courant d’entendre parler du northside et du southside. L’espace y constitue un ancrage identitaire fort et conditionne la perception que l’on a de la ville et de ses habitants. Depuis des siècles, la topographie dublinoise nourrit l’imaginaire collectif (Knell, 2010) et, plus précisément, une identité dublinoise scindée en deux parties : nord et sud. Dans cet imaginaire, le nord représente les classes populaires au parler dit « authentique » tandis que le sud est associé aux classes aisées au parler parfois qualifié de « snob » (posh) et/ou de « faux ».

Si cette division nord/sud fait partie intégrante de l’identité dublinoise, il convient de noter que cette dernière se trouve remise en question par le dynamisme économique actuel de la capitale irlandaise et la réorganisation de son paysage socio-urbain.

Ce travail s’intéresse à l’urbain, que nous distinguons de la ville à proprement parler. S’il s’agit de deux termes souvent utilisés de manière interchangeable, nous concevons l’urbain comme l’entité abstraite, le tissu social de la ville qui, elle, constitue l’entité spatiale, physique (Lefebvre et al., 2010, 103). En cela, la ville et l’urbain se superposent et constituent les deux faces d’une même pièce, indissociables. L’urbain est une expérience de la ville qui se crée par le biais d’images mentales, de perceptions et de représentations de la ville. Toute expérience urbaine de la ville est unique et personnelle.

Dans le cadre du présent travail, nous étudierons les liens entre l’urbain et les perceptions linguistiques des habitants. Pour ce faire, nous proposons d’observer de plus près la communauté dublinoise par le prisme de la langue, et plus particulièrement des perceptions et des représentations qui portent directement sur l’anglais dublinois ou, devrions-nous dire, sur les anglais dublinois. Afin de mieux comprendre ce que nous entendons par « communauté dublinoise », nous proposons premièrement de situer Dublin d’un point de vue historique et géographique avant d’aborder l’emblématique division nord/sud, notamment du point de vue de l’imaginaire collectif. Nous présenterons ensuite l’enquête perceptuelle sur laquelle sont fondées nos analyses et détaillerons les choix méthodologiques opérés, ainsi que les outils utilisés pour le traitement des données. L’enquête perceptuelle avait deux objectifs, à savoir mettre au jour des variétés d’anglais dublinois perçues par les Dublinois sur l’aire géographique de la ville et comprendre les connotations (positives, neutres ou négatives) associées à ces variétés. Il a été demandé aux enquêtés de décrire les variétés repérées. Les commentaires qu’ils ont fournis ont été compilés en un corpus qui nous sert de base d’analyse pour cette étude. Nous aborderons les résultats sous deux formes : quantitative et qualitative. Tout d’abord, nous présenterons les fréquences absolues et relatives des termes les plus utilisés pour décrire les variétés d’anglais repérées par les enquêtés, puis nous observerons quelques-uns de ces termes, en contexte, afin d’analyser les connotations qui y sont associées. Nous terminerons par une discussion des résultats.

1. La division nord/sud : entre géographie et imaginaire

1.1. La Liffey, un marqueur géographique incontournable

La ville portuaire de Dublin a cette particularité d’être scindée en deux parties, au nord et au sud, par la Liffey, fleuve emblématique qui prend sa source dans les montagnes de Wicklow au sud-ouest de la ville et qui se jette à l’est dans la mer d’Irlande. C’est autour de ce fleuve que s’est bâtie Dublin au rythme des conquêtes successives qui ont écrit son histoire. Les premières traces de l’établissement d’une communauté dublinoise remontent à 250 ans avant J.-C. au sud de la Liffey (McCormack, 2000, 1). Deux communautés gaéliques s’établirent dans cette zone et portaient les noms de Áth Cliath (le nom gaélique de Dublin) et Dubh Linn (anglicisé en Dublin).

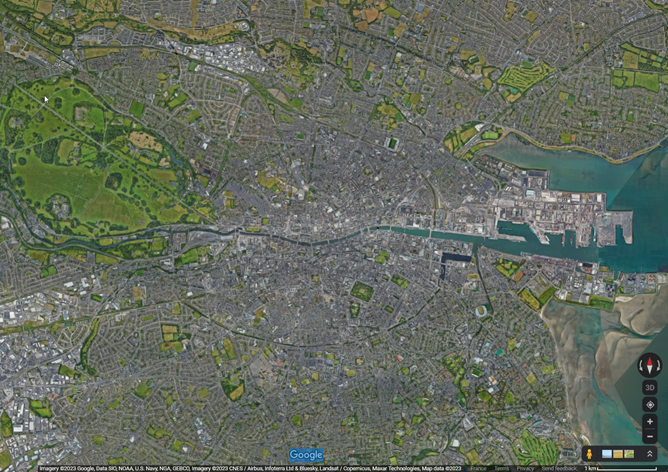

Carte 1 : Dublin divisée au nord et au sud par la Liffey (au milieu de l’image)1

À Dublin, il est commun d’entendre parler du northside et du southside, notamment lorsqu’il est question de faire référence aux habitants du nord et du sud. Le fleuve a cristallisé au fil des siècles une division aussi bien géographique que socioéconomique et linguistique. Le nord de la ville est généralement associé aux classes populaires tandis que le sud de la ville est synonyme de prospérité. Aujourd’hui, la rive sud de la Liffey, et plus particulièrement la partie sud-est, abrite certains des lieux considérés comme les plus incontournables et emblématiques de la ville. On y trouve, entre autres, les locaux de l’ancienne Bank of Ireland, la première université à avoir été fondée à Dublin, Trinity College Dublin (qui abrite le célèbre Livre de Kells), University College Dublin, les locaux de la National Gallery of Ireland, ceux de la télévision nationale, RTÉ (Raidió Teilifís Éireann) et, plus récemment, le siège social de Google. Ces lieux confèrent à la rive sud une sorte de prestige symbolique et renforcent inévitablement la perception d’un sud prospère et attractif que l’on oppose à un nord plus populaire. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le sud de la ville n’a pas toujours été aussi prospère :

Jusqu’à la fin du xviiie siècle, la plupart des rues, places et grandes maisons les plus chics de la ville ont été bâties au nord du fleuve. C’est sur la rive sud que l’on trouvait le parlement, les cathédrales, le château, l’université et le parc de St. Stephen’s Green, tandis que la ville se dissolvait en villages satellites au fur et à mesure qu’elle s’étendait vers le sud en direction de Wicklow. Lorsque Swift était doyen de Saint-Patrick, certains des habitants les plus pauvres de la ville résidaient dans le quartier des Liberties, aux abords de la cathédrale. Traditionnellement, un dub était une personne née dans le quartier des Liberties, à portée du son des cloches de Saint-Patrick. Cependant, dans le dernier quart du xviiie siècle, les riches et les personnes influentes ont commencé à s’installer sur la rive sud, près de Merrion Square et de St. Stephen’s Green. Tout au long du xixe siècle, la classe moyenne s’est implantée au sud de la ville dans des villages tels que Rathmines et Ranelagh, et dans les localités en bord de mer, de Sandymount au sud jusqu’à Bray. Ces localités ont progressivement été intégrées à la banlieue de la ville. Certaines des grandes maisons sur la rive nord se sont transformées en immeubles insalubres et, au fil du temps, la « rive nord » est presque devenue synonyme de classe ouvrière, tandis que la « rive sud » semblait devenir de plus en plus riche (Kilfeather, 2005, 21)2.

La Liffey est ainsi un marqueur incontournable de la ville et sert de point de repère géographique et mental à ses habitants ; elle a toujours joué un rôle important dans l’histoire de Dublin (McCormack, 2000, 1). Le fleuve constitue plus qu’une simple démarcation géographique ; il symbolise un mythe, celui d’un Dublin scindé en deux identités distinctes, voire opposées. De telles perceptions trouvent une résonance dans la fiction qui, s’inspirant des perceptions et représentations de la ville, perpétue cette vision binaire de la ville.

1.2. L’urbain et l’imaginaire

La Liffey divise autant qu’elle unit les deux rives, aussi bien d’un point de vue géographique qu’imaginaire. On retrouve dans la littérature quelques exemples emblématiques de cette division. Chez Joyce, la Liffey – nommée « Anna Liffey » à deux reprises – est un personnage à part entière dans Ulysses (1922) :

Les cygnes d’Anna Liffey descendent quelquefois jusqu’ici pour lisser leurs plumes (135)3.

Elle évoquait à son souvenir les jours sans nuages de leur heureuse enfance, tous deux sur les bords d’Anna Liffey alors qu’ils se livraient aux récréations innocentes du jeune âge, et voilà qu’oublieux de l’heure impitoyable, ils se mirent à rire de tout cœur, et que tous les spectateurs, y compris le pasteur vénérable, firent chorus (279)4.

Pour Delea (1985, 30), le fleuve symbolise la division socioéconomique de Dublin opposant un nord populaire à un sud prospère :

Le fleuve sert de frontière physique à la ville qui, à l’exception des nombreux ponts situés le long des quais, sépare complètement les parties nord et sud de la ville. Grâce à cette division physique claire de Dublin qu’il représente, le fleuve Liffey se pose comme une démarcation topographique, symbole de la dichotomie sociale nette de la ville. La rive nord abrite généralement une classe sociale et économique inférieure à celle de la rive sud. Joyce situe ses personnages et attire l’attention sur certains détails en conséquence. Les personnes et les lieux situés sur la rive nord de la Liffey sont relativement différents de ceux que l’on trouve dans les quartiers sud. Un contraste évident entre les différentes sections de Dublin se dessine au gré des observations de Bloom lorsqu’il traverse Dublin dans le cortège funèbre5.

Joyce s’inspire des perceptions et représentations de son époque et, ce faisant, renforce par la fiction la perception d’une division nord/sud.

Un autre exemple d’une œuvre littéraire s’inspirant de cette division est la trilogie de Roddy Doyle, The Barrytown Trilogy, qui prend pour toile de fond la localité de Barrytown qu’il situe au nord de la ville. Ce lieu symbolise les marginalisés de la société dublinoise et, par métonymie, Barrytown renvoie à ce nord géographique socioéconomiquement populaire et, plus largement, à cette perception binaire articulée autour de la Liffey. De plus, chez Doyle, Barrytown représente également un nord linguistique par l’encodage de ce qui serait un accent du nord de Dublin empreint d’irlandité (Boichard, 2018) – à l’image de la graphie anny renvoyant à la prononciation [æni] de any – que l’on opposerait à un accent du sud de Dublin. Ce faisant, l’auteur renforce les perceptions et représentations d’un imaginaire linguistique construit autour de la division socioéconomique elle-même construite autour de la division géographique.

Dans le même ordre d’idées, on retrouve un sud linguistique dans la série de livres Ross O’Carroll-Kelly, écrits par Paul Howard, qui encode cette fois la vision d’un accent du sud de Dublin et renforce les perceptions d’un antagonisme nord/sud évident6 dans les extraits suivants :

We pork in the Stephen’s Green Shopping Centre and Sorcha links my orm as we walk down Grafton Street and steers me into BT2. The place – I can’t believe it, roysh – it’s full of skobies. It’s the sales that attract them, JP always says, like flies to a rotting dog. We’re talking major skobefest here and these two birds – real howiyas – they stort giving Sorcha filthies. So I’m just there, ‘Sorry, do you two have a problem, aport from the obvious?’ and one of them gives it, ‘Fookin poshie bastard,’ and I go, ‘Fock off back to your own side of the city,’ and I turn around to Sorcha and I’m there, ‘Pram Springs on tour.’ She’s like ’What do you expect? They’re offering, like, seventy percent off some of these clothes. It’s bound to attract those sorts of people, ’ and I’m there, ‘I know. It’s like TK Maxx. Every focking skanger in Dublin is wearing Ralphs since they opened.’ (Howard, 2016, 58).

I’m there, ‘What are you doing here anyway? There’s no birds with leggings and hoopy earrings in here,’ and Oisinn gives it, ‘Yeah, stick to your own side of the city. You never see me out in Tomango’s trying to cop off with AJHs on Mickey Tuesday,’ which is basically a lie, roysh, but I don’t pull him up on it. This Damien tool, roysh, he looks at Oisinn and he goes, ‘I’m here because I’m gonna royid your sister,’ and I go, ‘Well the joke’s on you than because Oisinn’s sister’s a total hound,’ and Oisinn nods (86).

So I’m not really paying any attention to where we’re going, roysh, but the next thing I look up and realise we’re on DNS, as in De Nort Soyid, and I’m there, ‘Have you lost your focking mind?’ […] So anyway, roysh, we eventually pull up in this council housing estate and it’s like hell on Earth, roysh, we’re talking boarded-up houses, horses eating the grass in people’s gardens and fat women in leggings sitting on walls and smoking7 (91).

Amador-Moreno (2012, 24) note à propos des œuvres de Paul Howard :

[Les livres] font la satire d’une vision stéréotypée d’une rive sud prospère, par opposition à la rive nord, plus urbaine et moins prestigieuse. […] La division nord-sud représentée dans les œuvres repose sur la différenciation linguistique, analysée par Hickey (2005), entre les locuteurs généralement issus de zones au prestige social important et ceux qui « s’identifient le plus fortement à la vie traditionnelle et conservatrice de Dublin, dont l’accent populaire fait partie intégrante »8.

Ces quelques exemples nous apprennent que la division nord/sud est profondément ancrée dans l’imaginaire dublinois. Un cycle perceptuel s’est progressivement installé ; la réalité nourrit la fiction qui, à son tour, nourrit la réalité, au point d’élever cette division au rang de mythe urbain :

Dublin est imprégnée de mythologies urbaines qui s’appuient sur la division topographique de la ville par la Liffey. L’« image publique » de Dublin – pour reprendre la terminologie de Lynch – est celle d’une dualité : la ville est divisée, physiquement et mythiquement, en northside et southside, chaque région étant chargée d’implications socioéconomiques. Les mythes urbains dominants définissent le « northside » comme étant principalement composé de classes ouvrières, connotant l’« authenticité » pour les habitants du Nord, mais également perçu par les habitants du Sud comme étant délabré et défavorisé. À l’inverse, le « southside » représente le côté aisé et plus « désirable » de la Liffey, mais, filtré par le regard de l’archétype de l’habitant du Nord, il apparaît prétentieux et faux (Knell, 2010, 216-217)9.

Ce mythe est né des expériences individuelles et collectives de la ville. Ces expériences, in situ ou ex situ, influencent profondément la cartographie urbaine. D’après Lynch (1960), les perceptions sont façonnées par les multiples expériences de la ville nous permettant de dessiner nos propres cartes cognitives urbaines. Ces cartes reconstituent une topographie éminemment subjective, car jamais holistique : chaque expérience de la ville est personnelle, unique, mais également collective. C’est précisément la topographie cognitive dublinoise qui entretient la vision d’un nord et d’un sud linguistiques. Aussi, ce travail propose d’interroger les perceptions et représentations que les Dublinois ont de l’anglais dublinois. Il conviendra de tenter de répondre aux questions suivantes : la perception d’un nord et d’un sud linguistiques est-elle toujours pertinente pour les Dublinois ? Existe-t-il deux communautés linguistiques dublinoises, une au nord et une au sud ?

2. Perceptions et représentations de l’anglais dublinois : approche perceptuelle

2.1. Corpus et méthode

Précisons tout d’abord que l’enquête présentée dans cette partie a été menée en ligne, en 2020, en raison de la pandémie. Il nous a donc fallu adapter le format de l’enquête perceptuelle traditionnelle, qui est habituellement menée sur le terrain, et notamment la tâche de dessin sur fond de carte qui constitue une technique récurrente en dialectologie perceptuelle (Preston, 1999). Cette tâche implique l’annotation d’une carte papier, ce que nous ne pouvions faire au sein d’un questionnaire en ligne. Nous avons donc proposé aux enquêtés la carte ci-dessous, qui a été constituée à l’aide d’une carte vierge et d’un schéma des zones administratives superposé sur cette dernière :

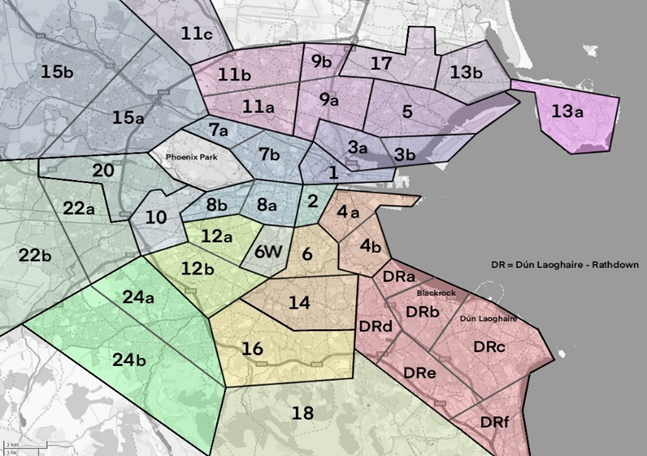

Figure 1 : Délimitation des zones administratives de Dublin10

© OpenStreetMap

Les zones administratives ont ensuite été sous-divisées11 de manière concentrique en prenant en compte la taille, les principaux axes de transport et la densité de population de chaque quartier. Les enquêtés devaient regrouper les zones dans lesquelles, d’après eux, les habitants parlent de la même façon en prenant la liste suivante (proposée par le chercheur) pour exemple :

- Groupe A = 1, 24b, 3a et 8

- Groupe B = 18, 7, 20, 5, 11a et 11b

- Groupe C = 16, 12a, 12b et 24a

- Groupe D = DRa, DRb, 10 et 22a

- Groupe E =…

Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, cinq groupements de zones ont été constitués, ce qui signifie que l’enquêté considère que les habitants du groupe A ne parlent pas la même variété d’anglais dublinois que celles des autres groupes, etc. Chaque groupe repéré par les enquêtés a été considéré comme une variété potentielle d’anglais dublinois. Les enquêtés devaient ensuite décrire le parler des locuteurs identifiés dans chaque groupement. Pour chaque enquêté, les groupements et les commentaires associés ont été classés dans un tableur afin de faciliter leur traitement ultérieur.

Cette enquête perceptuelle en ligne nous a permis de mettre au jour cinq zones (voir figure 2) où les habitants parleraient une variété d’anglais dublinois distincte. Ces cinq zones ont émergé après le recoupement des repérages des enquêtés. Ces cinq zones sont celles qui ont été le plus fréquemment désignées par les enquêtés. Chacune d’entre elles a été renommée selon son emplacement géographique en suivant la découpe administrative de la ville12 : centre-ville, nord-est, sud-est, nord-ouest et sud-ouest. La seconde tâche demandait aux enquêtés de commenter les variétés repérées sur la carte13. Les commentaires formulés par les enquêtés sur les variétés parlées dans chacune de ces zones ont été collectés et classés dans un document au format .txt pour pouvoir être utilisés avec les outils de la linguistique outillée.

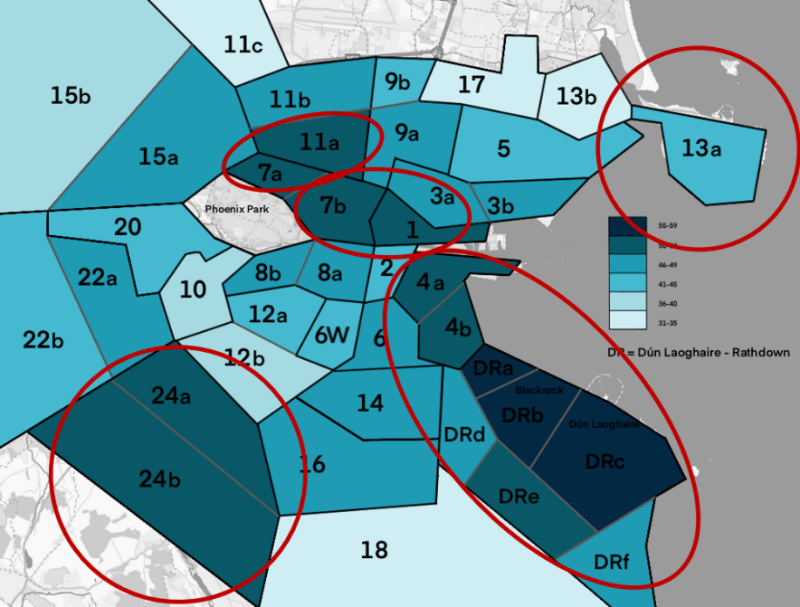

Figure 2 : Zones les plus fréquemment repérées par les enquêtés14

© OpenStreetMap

Cette enquête regroupe les réponses de 73 enquêtés dublinois (35 femmes et 38 hommes) recrutés sur des réseaux et plates-formes en ligne tels que Facebook et Reddit. La femme la plus jeune déclare avoir 17 ans et la plus âgée 57 ans, tandis que l’homme le plus jeune déclare avoir 18 ans et le plus âgé 58 ans. L’âge moyen est de 32 ans. Les enquêtés sont nés à Dublin pour la plupart. Quelques-uns sont nés dans le reste de l’Irlande et résident à Dublin depuis au moins deux ans. D’un point de vue socioéconomique, il y a une surreprésentation de la classe moyenne et moyenne supérieure chez les enquêtés. Parmi eux, six sont des étudiants (nous ne savons pas s’ils occupent un emploi ni ne connaissons la situation socioéconomique de leurs parents) et quatre sont actuellement sans emploi (nous ne connaissons pas la nature de leur dernier emploi le cas échéant). Les autres enquêtés occupent pour la très grande majorité (59 enquêtés, soit 81 % des enquêtés) un emploi leur conférant un certain prestige social : scientifique, avocat, ingénieur, technicien informatique, comptable, hôtelier, enseignant, statisticien, chef cuisinier, administrateur de bureau ou encore agent immobilier. Enfin, trois enquêtés travaillent dans la vente et un travaille dans un centre d’appel. Parmi les 73 enquêtés, dix ont un niveau d’étude équivalent au baccalauréat, 28 ont une licence, 29 ont un master et quatre ont un doctorat. Seuls deux enquêtés ont un niveau inférieur au baccalauréat. La surreprésentation d’enquêtés diplômés et titulaires d’emplois au haut prestige social ne permet pas d’effectuer des observations fiables basées sur la classe sociale des enquêtés.

Le corpus de commentaires métalinguistiques sur les cinq variétés repérées – c’est-à-dire les commentaires formulés sur la façon de parler des locuteurs – regroupe un total de 3 016 mots. Sa taille relativement restreinte s’explique par le recours à la juxtaposition d’unités lexicales qui est plus fréquent que le recours à des énoncés complets. La juxtaposition est sans doute due au questionnaire de l’enquête.

Un outil communément exploité en linguistique de corpus, Sketch Engine, a été utilisé dans le but de fournir une vision plus objective du corpus comme le soulignent Jenssen et al. (2014) :

L’avantage de l’utilisation de mots clés statistiques est qu’ils éliminent les préjugés de l’analyste lorsqu’il s’agit d’identifier des thèmes significatifs et intéressants, car ils sont générés par des mesures purement informatiques (Seale et al., 2006). Ainsi, les mots clés présentent à l’analyste des éléments qu’une analyse qualitative thématique conventionnelle pourrait masquer15.

Une analyse de mots clés permet une première entrée dans le corpus et permet de mettre au jour les thématiques du corpus. Tous les éléments considérés comme du bruit, c’est-à-dire les items grammaticaux et lexicaux tels que « and », « very », « area », etc. qui ne donnaient aucune information sur la caractérisation des variétés repérées, ont été retirés de la liste des fréquences afin de ne faire apparaître que les termes pertinents donnant une indication sur les perceptions de la variété observée.

Les résultats pour chacune des cinq variétés seront présentés sous la forme de fréquences absolues– définies comme le nombre total d’occurrences pour un item dans un corpus (Sketch Engine) – ainsi que sous la forme de fréquences relatives. L’établissement de fréquences relatives consiste en une normalisation des données du corpus principal au millionième. Les fréquences relatives sont le résultat de calculs statistiques dont le résultat est une estimation de la fréquence d’apparition de mots clés si ces derniers se trouvaient dans un corpus plus conséquent et donc statistiquement plus représentatif. Le corpus de référence retenu pour cette étude est le English Web 2020 (enTenTen2020) qui regroupe près de 36 milliards de mots collectés sur internet entre 2019 et 202116. Notre corpus principal ayant été collecté sur le web, il nous a semblé qu’utiliser un corpus de référence issu du web constituait l’option la plus cohérente au regard du support et de la date de la constitution du corpus.

Cette étude vise à tirer parti de l’intérêt qu’il y a à combiner des analyses quantitatives et qualitatives (McCarthy et Handford, 2004, 172). Ainsi, nous aurons recours à l’analyse de collocations, dont l’intérêt, dans la continuité d’une analyse de mots clés, est souligné par Brookes et Harvey (2016, 221-222) :

Dans les études de discours assistées par corpus, la génération de mots clés est généralement suivie d’une analyse de collocation […] car l’examen de mots clés isolés ne contribue guère à une compréhension situationnelle de l’utilisation de la langue17.

La perspective adoptée ici combine lexicométrie et textométrie18 dans la mesure où il est question d’analyser des unités lexicales, leur fréquence et leur distribution ainsi que leur cooccurrence avec d’autres unités environnantes ; il est également question de s’intéresser plus globalement à des structures dépassant les unités lexicales et d’observer en contexte l’organisation du discours pour en dégager le positionnement axiologique des locuteurs par le recours, notamment, à la prosodie sémantique, c’est-à-dire la coloration prise par le nœud (le lemme observé) au regard des collocats environnants :

La notion de prosodie sémantique (ou sens pragmatique) signifie qu’un mot ou une phrase donnés peuvent apparaître plus fréquemment dans le contexte d’autres mots ou phrases à l’axiologie principalement positive ou négative […]. Par conséquent, un mot donné est contaminé par l’axiologie positive ou, plus souvent, négative du contexte, et cet effet de contamination peut être exploité par les locuteurs afin de fournir une évaluation implicite (Channel, 2000)19.

La prosodie sémantique permet de dépasser le sens dictionnairique des termes employés pour s’intéresser à la construction du sens et des attitudes en contexte. Par exemple, la notion de prosodie sémantique permet d’analyser, entre autres, la connotation prise par le nœud syntaxique (l’item lexical observé) ; ainsi, si le nœud se situe dans un contexte à connotation négative, il aura des chances d’être lui aussi connoté négativement.

Le recours à la textométrie pourrait être considéré comme superflu, voire peu utile, dans le cadre d’un petit corpus. Pincemin (2020, 26) relève d’ailleurs :

À petite échelle (pour l’étude d’un sonnet par exemple), l’approche n’est pas impossible, mais son apport sera faible sinon nul, pour compléter la lecture experte d’un chercheur qui aura pu mémoriser complètement le texte. C’est lorsque le corpus embrasse un volume de textes tel que la mémorisation humaine devient plus synthétique qu’analytique, que la complémentarité devient intéressante. Toutefois, le principe même de la méthode consiste à connaître son corpus pour pouvoir interpréter les résultats obtenus, puisque le corpus est l’univers de référence que l’on se donne pour effectuer et qualifier les observations. Si la composition ou les frontières du corpus sont mal définies, les décomptes effectués ne peuvent pas être interprétés, car ils sont relatifs, mais on ignore par rapport à quoi […].

Nous considérons plutôt le recours à la textométrie comme un moyen de porter un regard autre sur un corpus (Pincemin, 2020, 26). Il s’agit ici de dépasser le simple décompte de mots clés pour nous intéresser au contexte large de leur apparition.

2.2. Approche quantitative : mots clés, fréquences et blocs lexicalisés

Nous proposons de présenter premièrement les fréquences absolues des mots clés les plus utilisés pour décrire les variétés repérées par les enquêtés dans le tableau 1 ci-dessous :

Tableau 1 : Fréquences absolues des mots utilisés pour décrire les variétés repérées par les enquêtés

| Centre-Ville | Nord-Ouest | Sud-Ouest | Nord-Est | Sud-Est | |||||

| Mot | Fréq. | Mot | Fréq. | Mot | Fréq. | Mot | Fréq. | Mot | Fréq. |

| working-class | 14 | working-class | 13 | working-class | 6 | posh | 10 | posh | 27 |

| inner-city | 13 | inner-city | 13 | strong | 5 | wealthy | 4 | inner-city | 9 |

| strong | 7 | strong | 8 | Irish | 5 | south | 3 | strong | 5 |

| rough | 4 | harsh | 7 | soft | 3 | neutral | 3 | upper-class | 5 |

| north | 4 | nasal | 5 | harsh | 3 | suburban | 2 | more | 4 |

| harsh | 4 | north | 5 | north | 2 | american | 2 | american | 4 |

| other | 3 | typical | 4 | suburban | 2 | clear | 2 | neutral | 4 |

| old | 3 | hard | 4 | common | 2 | upper-class | 2 | correct | 4 |

| more | 3 | rough | 3 | similar | 2 | little | 2 | clear | 4 |

| nasal | 3 | suburban | 2 | south | 2 | middle-class | 1 | wealthy | 4 |

Un premier constat est le recours fréquent à des termes tels que « working-class » (« classe ouvrière »), « strong » (« fort » dans le sens d’un « fort accent »), « harsh » (« sévère », « dur », « rugueux ») ou encore « rough » (« rugueux ») pour caractériser les variétés parlées au centre-ville, au nord-ouest et au sud-ouest. À l’inverse, on remarque l’utilisation de termes tels que « posh » (« snob »), « upper-class » (« classe supérieure »), « middle-class » (« classe moyenne »), « neutral » (« neutre ») ou encore « wealthy » (« riche », « aisé ») pour décrire les variétés au nord-est et au sud-est. Plus généralement, il semblerait que les descriptions des variétés du centre-ville et de l’ouest soient connotées négativement tandis que celles à l’est paraissent connotées positivement par rapport à l’échelle sociale. Il est intéressant de noter que les descriptions métalinguistiques des enquêtés font ressortir une perception est/ouest inattendue. Dans le tableau 1, nous avons surligné le terme le plus fréquemment utilisé pour décrire chacune des cinq variétés. Au regard de la division nord/sud, on aurait pu s’attendre à voir des descriptions semblables pour le nord-ouest/nord-est et le sud-ouest/sud-ouest, mais il n’en est rien. La division est/ouest qui ressort de ces résultats semble surtout être de nature socioéconomique dans la mesure où les Dublinois à l’ouest sont qualifiés de « working-class » tandis que ceux à l’est sont perçus comme « posh », « wealthy » ou encore « upper-class ». On constate à l’est l’utilisation de l’adjectif « American », qui peut sembler inattendu. Cela pourrait s’expliquer par des réalisations allophoniques20 similaires en anglais dublinois et anglais américain, par exemple l’utilisation de la battue alvéolaire voisée [ɾ] pour /t/ à l’intervocalique (dans better, par exemple). Celle-ci est attestée chez les Dublinois, notamment issus de la jeune génération (Coupé, 2022 ; Hickey, 2005 ; Lonergan, 2013). Il en va de même pour la présence de la variante rétroflexe [ɻ], souvent considérée comme une réalisation typiquement américaine de /r/. Il est donc possible que ces similarités puissent être prises comme point de comparaison entre l’anglais dublinois et l’anglais américain et expliquer que certains enquêtés utilisent l’adjectif « American » pour qualifier les variétés à l’est. Cette première analyse semblerait montrer un changement des perceptions des communautés linguistiques dublinoises.

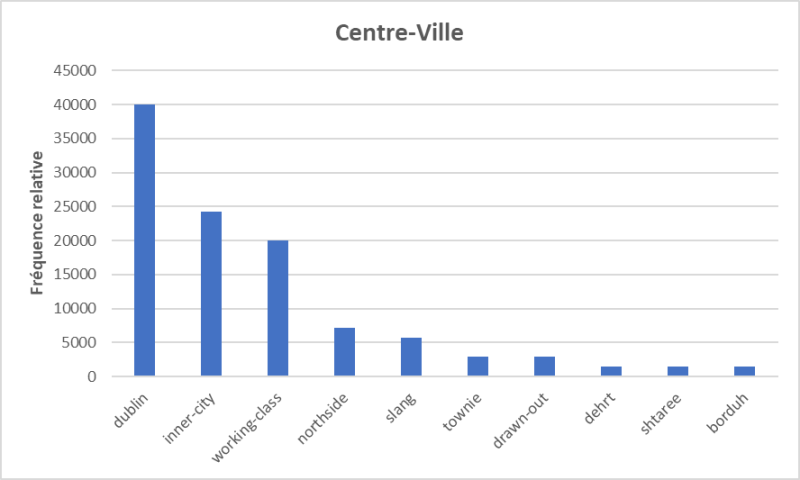

Figure 3 : Fréquences relatives des termes les plus utilisés pour décrire la variété parlée au centre-ville

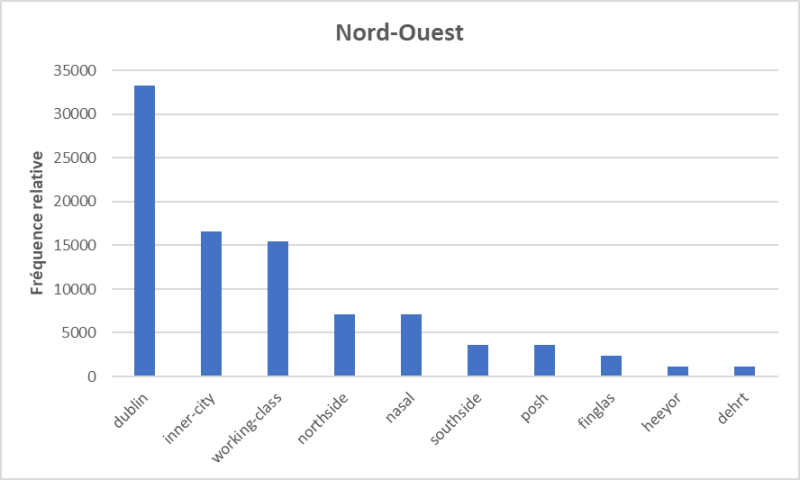

Figure 4 : Fréquences relatives des termes les plus utilisés pour décrire la variété parlée au nord-ouest

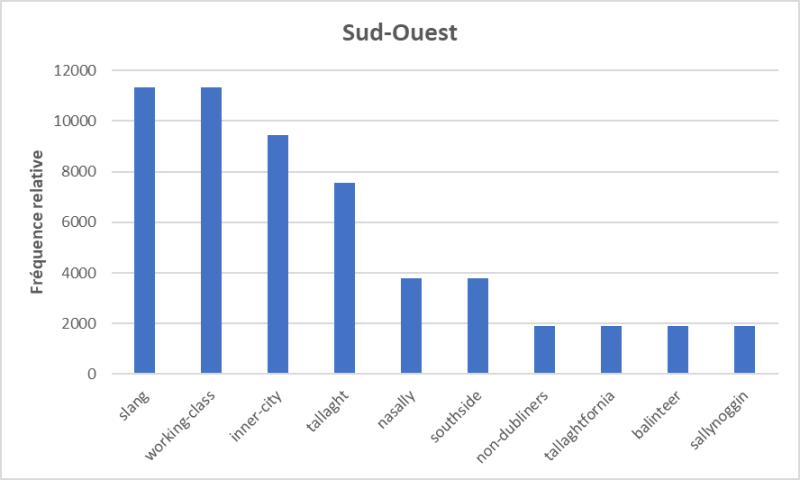

Figure 5 : Fréquences relatives des termes les plus utilisés pour décrire la variété parlée au sud-ouest

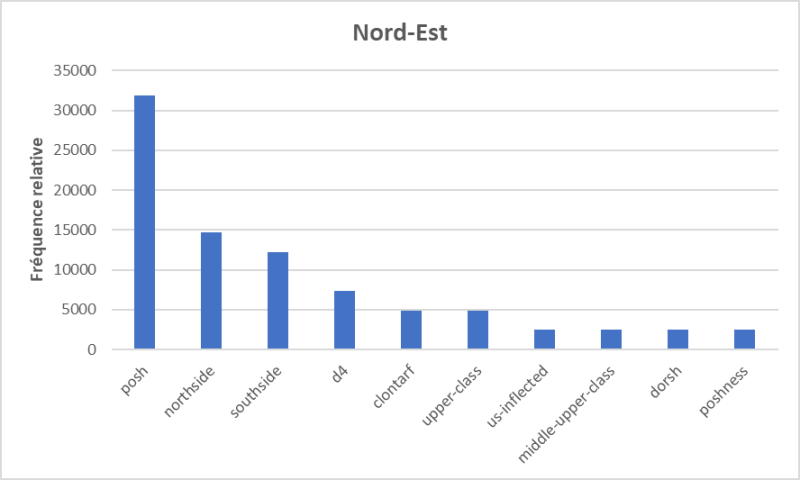

Figure 6 : Fréquences relatives des termes les plus utilisés pour décrire la variété parlée au nord-est

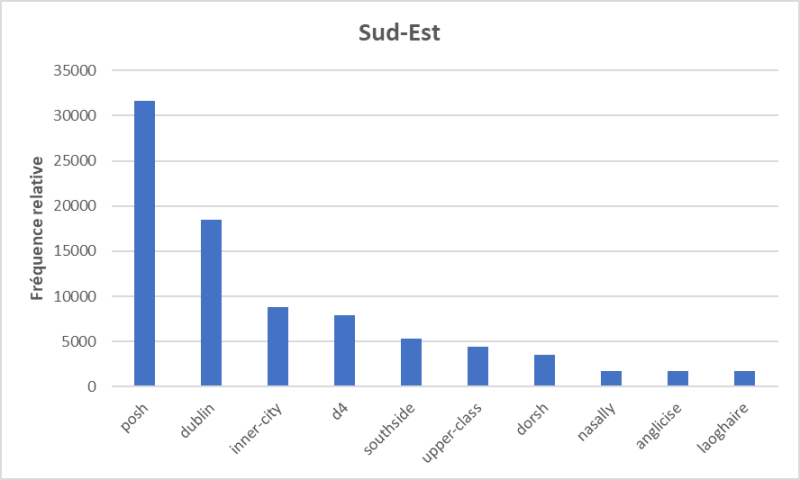

Figure 7 : Fréquences relatives des termes les plus utilisés pour décrire la variété parlée au sud-est

On remarque l’utilisation de « Dublin » pour presque toutes les variétés, ce qui n’est guère surprenant dans la mesure où le questionnaire porte sur l’anglais dublinois. Si l’on regarde à présent les fréquences relatives des termes les plus utilisés pour décrire les variétés repérées, on remarque des tendances semblables. Les variétés au centre-ville (figure 3), sud-ouest (figure 5) et nord-ouest (figure 4) sont qualifiées de « working-class » (« classe ouvrière ») et de « slang » (« argot »). L’utilisation de « slang » dénote une perception relativement négative de ces variétés. On remarque au sud-ouest la mention de certains quartiers tels que Balinteer ou Sallynoggin, que l’on peut retrouver dans l’exemple suivant tiré du corpus :

|

(A) |

More associated with the Northside although it can also be found in several southside areas such as Ballybrack, Sallynoggin, Balinteer etc. |

|

Davantage associés à la rive nord, bien qu’on la trouve également dans plusieurs zones de la rive sud telles que Ballybrack, Sallynoggin, Balinteer, etc. |

Le quartier Tallaght est mentionné au sud-ouest et constitue un marqueur géographique important pour les enquêtés. Il s’agit d’un quartier souvent considéré comme malfamé. Cela pourrait expliquer l’axiologie négative des adjectifs utilisés pour qualifier la variété au sud-ouest. Dans le même ordre d’idées, Finglas est un quartier au nord-ouest connu pour les mêmes raisons (surtout la partie ouest qui est socioéconomiquement plus défavorisée que la partie est). On remarque certains termes utilisés pour faire référence à une prononciation particulière comme, par exemple, au centre-ville avec « dehrt », « shtaree », « borduh » (pour « DART », « story » et « bird » respectivement). Ces termes apparaissent dans les exemples suivants :

|

(B) |

Wha instead of what, dar instead of dart, deh instead of the, bry-an instead of Brian, shtaree instead of story, me instead of my, borduh instead of bird. Slang includes “meehin” for kissing |

|

(C) |

Extremely working-class - seem to speak through their teeth, eg “herald” is pronounced “heddild”, “dart” is pronounced “dehrt”a |

| a. Les exemples (B) et (C) font état de prononciations encodées par des moyens graphiques ; ils ne sont pas vraiment traduisibles en français. | |

Dans le cas de « shtaree », la graphie <sh> renvoie à la palatalisation de [s] devant [t] qui devient [ʃ]21, tandis que <a> utilisé à la place de <o> renvoie sans doute à la prononciation antériorisée [aː] de north dans la variété que Hickey (2007) nomme « locale » pour désigner l’anglais dublinois vernaculaire. Il l’oppose à la variété dublinoise « non locale » parlée par les locuteurs qui ne s’identifient pas au vernaculaire dublinois et qui, par conséquent, ont un accent irlandais reconnaissable mais qui ne contient pas les traits caractéristiques de la variété locale (Hickey, 2016, 19-20). La graphie <o> pour <i> dans « borduh » semble faire référence à la réalisation postérieure [ʊː] de la voyelle de nurse, dans la variété dublinoise locale (vernaculaire). Pour ce qui est de « dehrt », il nous est plus difficile de comprendre l’utilisation de la graphie <e> pour <a>. Il est probable que <e> ait été utilisé pour renvoyer à la prononciation davantage antérieure de start réalisée [aː] dans la variété locale contrairement à la réalisation postérieure [ɑː] dans la variété non locale.

Au nord-est (figure 6) et au sud-est (figure 7), on relève l’utilisation de « posh » (« snob »), « D422 » ou encore « upper-class » (« classe supérieure »). L’analyse des fréquences relatives confirme notre première observation quant à un changement de perceptions où la division nord/sud serait remplacée pour une division est/ouest. Les fréquences relatives indiquent elles aussi que la différence serait principalement socioéconomique (« working-class », « classe ouvrière » vs « upper-class », « classe supérieure »).

On retrouve les termes « north(side) » et « south(side) » qui sont utilisés pour décrire les variétés repérées par les enquêtés dans la tâche de dessin sur fond de carte, ce qui montre l’importance accordée à la division géographique nord/sud. Ces deux termes sont utilisés pour le nord-est, ce qui est intéressant dans la mesure où cela semble traduire une ambiguïté dans la perception de cette variété qui est associée aussi bien au nord qu’au sud de la ville.

Plus généralement, les résultats présentés ici montrent une ambiguïté des perceptions des Dublinois qui s’attachent à qualifier explicitement les variétés repérées de « north(side) » et « south(side) », tandis que l’analyse de la distribution des termes les plus fréquents (fréquences relatives) montre que plusieurs termes identiques sont utilisés pour décrire les variétés à l’ouest et au centre-ville (« working-class », « slang ») et les variétés à l’est (« posh », « upper-class »). De fait, il existe une perception implicite d’une division linguistique est/ouest, ce qui constitue un résultat intéressant par rapport à l’étude récente de Lucek et Garnett (2020) dont les résultats ne mettent pas en évidence un tel changement de perception. Nous proposons à présent de nous pencher sur le corpus d’un point de vue qualitatif afin de comprendre comment ces mots clés interagissent avec d’autres lexèmes au sein du discours.

2.3. Mots clés en contexte et prosodie sémantique

Pour aller plus loin dans l’exploration des perceptions et représentations des enquêtés, nous proposons d’analyser en détail certains mots clés en contexte. Nous avons sélectionné l’adjectif « posh23 » pour les variétés au nord-est et au sud-est et « inner-city24 » et « working-class » (« classe ouvrière25 » pour les variétés au centre-ville, sud-ouest et nord-ouest. Il s’agit des mots clés les plus saillants du corpus. Chaque mot clé est illustré en contexte, à l’aide de la fonction KWIC (key word in context) de la plate-forme Sketch Engine, et mis en gras. Chaque mot clé est affiché dans un contexte discursif large, avec 18 mots à droite et 18 mots à gauche, ce qui explique que certains débuts ou fins d’extraits soient coupés. Nous les avons volontairement laissés tels qu’ils apparaissaient sur la plate-forme Sketch Engine. Les éléments surlignés en rouge renvoient à des connotations jugées négatives tandis que ceux surlignés en vert renvoient à des connotations en apparence positives. Les éléments surlignés en bleu renvoient à des attitudes plutôt neutres. Les exemples apparaissent tels qu’ils ont été écrits par les enquêtés.

Lorsque l’on s’intéresse à l’environnement discursif de « working-class » au centre-ville, on remarque une tendance à son utilisation en contexte négatif avec des adjectifs tels que « rough » (« rugueux »), « strong » (« fort »), « hard » (« dur ») ou « harsh » (« sévère », « dur », « rugueux »). L’utilisation de « unpleasant » (« déplaisant ») (6) entre en résonance avec les adjectifs cités précédemment dans la mesure où les descriptions de la variété du centre-ville font état d’une variété peu agréable à l’oreille pour la plupart des enquêtés. L’adjectif « incorrect » (6) place la variété du centre-ville en opposition à une norme linguistique qui serait correcte et plus appropriée, ce que « poor grammar » (« grammaire erronée ») (8) semble confirmer. Un exemple intéressant est « extremely working-class » (« extrêmement populaire ») (7) qui, au regard du contexte discursif négatif dans lequel il apparaît, peut être interprété négativement. Dans ce contexte discursif négatif, l’utilisation de l’adverbe intensifieur « extremely » dénote un excès de la notion « working-class ». On relève néanmoins quelques commentaires positifs : « pleasantness » (« caractère agréable », « amabilité ») (1), « lovely » (« charmant », « joli ») (1) et « smart » (« intelligent ») (5). Si la variété du centre-ville est largement connotée négativement, elle est néanmoins associée à une certaine authenticité – c’est-à-dire une identité typiquement dublinoise – appréciée de certains enquêtés : « authentic » (« authentique ») (1), « Traditional Dublin » (« le Dublin traditionnel ») (2). Dans l’exemple (2), l’utilisation de « swear words » (« gros mots », « jurons ») pourrait être vue comme plutôt neutre, mais comme pour « extremely working-class », l’utilisation du nom « overuse » (« usage excessif ») vient ici renforcer l’idée d’un excès (d’utilisation de mots grossiers) et apporte une coloration négative au syntagme.

|

(1) |

a pleasantness to it, it doesn’t have the same nasal sound as group B Northside typical Dublin accent rough, strong, working-class Irish Rough! rough, strong, working-class Irish Lovely authentic Dublin accent Rough, hard, dragged out Townie’ |

|

caractère agréable, n’a pas la même sonorité nasale que le groupe B au nord de la ville, accent typique de Dublin rugueux, fort, irlandais de la classe ouvrière Rugueux ! rugueux, fort, irlandais, de la classe ouvrière agréable authentique accent dublinois accent rugueux, dur, traînant citadin |

|

|

(2) |

Rough! rough, strong, working-class Irish Lovely authentic Dublin accent Rough, hard, dragged out Townie’ accent – working-class Dublin Traditional Dublin Harsh Dub Accent Very strong Inner-city Dublin accent. Overuse of swear words. North |

|

Rugueux ! rugueux, fort, irlandais, de la classe ouvrière agréable authentique accent dublinois accent rugueux, dur, traînant citadin – classe ouvrière dublinoise Accent dublinois traditionnel fort Accent Très fort accent du centre-ville de Dublin. Utilisation excessive de gros mots. Nord |

|

|

(3) |

Dublin accent. Overuse of swear words. North inner-city area, accent would be more harsh Harsh Dublin accent Working-class, Northside Working-class accents when Dublin natives. Not as posh as me Rough, inner-city/disadvantaged areas. Mix |

|

Accent dublinois traditionnel fort Accent Très fort accent du centre-ville de Dublin. Utilisation excessive de gros mots. Dans le nord du centre-ville, l’accent serait plus fort Accent fort de Dublin Accents de la classe ouvrière, du nord de la ville Accents de la classe ouvrière quand on est natif de Dublin. Pas aussi snob que le mien Fort, centre-ville/quartiers défavorisés. Mélange |

|

|

(4) |

Working-class accents when Dublin natives. Not as posh as me Rough, inner-city/disadvantaged areas. Mix of working-class and middle-class Posh, an accent made fun of if you’re from a “common” area Northside Strong flat Dublin accent |

|

Accents de la classe ouvrière quand on est natif de Dublin. Pas aussi snob que le mien Fort, centre-ville/quartiers défavorisés. Mélange d’accents de la classe ouvrière et de la classe moyenne Posh, un accent dont on se moque si vous venez d’un quartier « commun » Nord de la ville Fort accent plat de Dublin |

|

|

(5) |

from a “common” area Northside Strong flat Dublin accent Inner-city accent, a bit slurred/rough but smart Inner-city working-class accent working-class, classical Dublin accent as seen in films like The Commitments Generally described as a |

|

d’un quartier « commun » Nord de la ville Fort accent plat de Dublin Accent du centre-ville, mangent un peu leurs mots/un peu rugueux mais intelligent Accent de la classe ouvrière du centre-ville Accent classique de la classe ouvrière de Dublin, tel qu’on le voit dans des films comme The Commitments Généralement décrit comme un accent du centre-ville. |

|

|

(6) |

accent Inner-city. Harsh sounding. Hard glottal stops and often drawn-out vowel sounds. North Dublin. More working-class families. Similar to west Dublin Strong Dublin city accent, unpleasant, incorrect working-class – more ‘typical |

|

accent du centre-ville. Sonorité dure. Dur coups de glotte et voyelles souvent étirées. Nord de Dublin. Plus de familles de la classe ouvrière. Similaire à l’ouest de Dublin Fort accent de la ville de Dublin, désagréable, incorrect classe ouvrière – plus « typique ». |

|

|

(7) |

slightly nasal and drawn-out vowels Inner-city strong Dublin accent, don’t pronounce t’s Sharp and quick. Extremely working-class – seem to speak through their teeth, eg “herald” is pronounced “heddild”, “dart” is pronounced “dehrt” Lower-class |

|

légèrement nasal et voyelles étirées Fort accent dublinois du centre-ville, ne prononce pas les « t » Vif et rapide. Extrêmement ouvrier – semble parler avec les dents, par exemple « herald » se prononce « heddild », « dart » se prononce « dehrt » Classe inférieure |

|

|

(8) |

“dart” is pronounced “dehrt” Lower-class Older Dublin type of accent North Dublin City Harsh, Sharp, Coarse Working-class , poor grammar, lots of slang Drawn out high nasal vowel sounds, Ds rather than THs. The “Inner-city” accent I suppose, |

|

« dart » se prononce « dehrt » Classe inférieure Type d’accent dublinois plus ancien Nord de Dublin Dur, prononcé, grossier Classe ouvrière, grammaire médiocre, beaucoup d’argot L’accent du « centre-ville », je suppose, |

La tendance est la même pour « inner-city » qui apparaît dans des contextes à connotation négative. On remarque là aussi l’utilisation fréquente d’adjectifs tels que « strong », « harsh », « hard », « rough » ou encore « drawn-out ».

|

(9) |

in these areas, strong Dublin accent, slang used a lot, Hard to understand at times. Classic “Dublin” accent North inner-city, north Dublin, north west Dublin This is North accept Dublin. It is working-class accent. I think all the accents are |

|

dans ces quartiers, fort accent dublinois, argot très utilisé, parfois difficile à comprendre. Accent « dublinois » classique Nord du centre-ville, nord de Dublin, nord-ouest de Dublin C’est un accent du nord de Dublin. C’est l’accent de la classe ouvrière. Je pense que tous les accents sont |

|

|

(10) |

Rough, hard, dragged out Townie’ accent – working-class Dublin Traditional Dublin Harsh Dub Accent Very strong Inner-city Dublin accent. Overuse of swear words. North inner-city area, accent would be more harsh Harsh Dublin accent |

|

Fort, dur, traînant Accent « citadin » – classe ouvrière Dublin Traditionnel Accent « Dub » dur Accent Très prononcé du centre-ville de Dublin. Utilisation excessive de gros mots. Dans le nord de la ville, l’accent serait plus fort. |

|

|

(11) |

Harsh Dublin accent Working-class, Northside Working-class accents when Dublin natives. Not as posh as me Rough, inner-city /disadvantaged areas. Mix of working-class and middle-class Posh, an accent made fun of if you’re from a “common” area |

|

Accent marqué de Dublin Classe ouvrière, Nord de la ville Accents de la classe ouvrière quand on est natif de Dublin. Pas aussi snob que moi Fort, centre-ville / quartiers défavorisés. Mélange de classe ouvrière et de classe moyenne Snob, un accent dont on se moque si l’on vient d’un quartier « commun ». |

|

|

(12) |

of if you’re from a “common” area Northside Strong flat Dublin accent Inner-city accent, a bit slurred/rough but smart Inner-city working-class accent working-class, classical Dublin accent as seen in films like The Commitments Generally |

|

si l’on vient d’un quartier « commun » Nord de la ville Fort accent plat de Dublin Accent du centre-ville, mangent un peu leurs mots/un peu rugueux mais intelligent Accent de la classe ouvrière du centre-ville Accent classique de la classe ouvrière de Dublin tel qu’on le voit dans des films comme The Commitments En général |

|

|

(13) |

I love to hear an old inner-city Dublin accent. Worst of all. Barely English. Finglas/Cabra/Blanchardstown accent Inner-city. Harsh sounding. Hard glottal stops and often drawn-out vowel sounds. North Dublin. More working-class families. |

|

J’adore entendre un vieil accent dublinois du centre-ville. Le pire de tous. À peine anglais. Accent de Finglas/Cabra/Blanchardstown Accent du centre-ville. Sonorité dure. Dur coups de glotte et voyelles souvent étirées. Nord de Dublin. Plus de familles de la classe ouvrière. |

|

|

(14) |

city accent, unpleasant, incorrect working-class – more “typical Dubliner” slightly nasal and drawn-out vowels Inner-city strong Dublin accent, don’t pronounce t’s Sharp and quick. Extremely working-class – seem to speak through their |

|

Accent de la ville, désagréable, incorrect. Classe ouvrière – plus « typique dublinois » légèrement nasal et voyelles étirées. Extrêmement ouvrier – semble parler à travers |

|

|

(15) |

Sharp, Coarse Working-class, poor grammar, lots of slang Drawn out high nasal vowel sounds, Ds rather than THs. The “Inner-city” accent I suppose, but it’s probably tied more to class than location. Inner-city accent Heaviest of the accents, |

|

Prononcé, grossier Classe ouvrière, grammaire médiocre, beaucoup d’argot. L’accent des quartiers défavorisés, je suppose, mais il est probablement plus lié à la classe sociale qu’à l’endroit où l’on se trouve. Accent du centre-ville Le plus lourd des accents, |

|

|

(16) |

north inner-city Quite guttural and nasally. Don’t open mouth more than they have to when speaking. Inner-city Inner-city accent. Very strong and can be hard to listen to. Pronounce things very uniquely and no poosh pronunciations. |

|

nord du centre-ville Assez guttural et nasillard. Ils n’ouvrent pas la bouche plus que nécessaire lorsqu’ils parlent. Accent du centre-ville Accent du centre-ville. Très fort et peut être difficile à écouter. Prononce les choses de manière très unique et sans prononciation snob. |

La variété du centre-ville est conceptualisée discursivement par un enquêté comme un « poids26 » comme le montre l’exemple « Heaviest of the accents » (15). Cet exemple est particulièrement intéressant et montre que l’appréciation d’une variété serait corrélée au « poids » qu’elle représente : plus elle est lourde, moins elle est appréciée27.

Au sud-ouest, la tendance est relativement semblable et les adjectifs utilisés sont essentiellement les mêmes. On relève toutefois l’utilisation de « awful » (24), « aggressive » (18) ou encore « scumbags » (24) qui viennent renforcer la connotation de « working-class » et « inner-city », tandis que « authentic » (19 et 20) renforce implicitement le caractère typiquement dublinois que d’autres variétés n’auraient pas.

|

(17) |

south west Dublin A variation of group B but much softer and easier to understand Similar to group C but a lot of working-class families, and non-Dubliners Harsh accent, very “rural”, hard to understand. You can tell it is more of a “street” |

|

sud-ouest de Dublin Variante du groupe B, mais beaucoup plus douce et plus facile à comprendre Similaire au groupe C, mais avec beaucoup de familles de la classe ouvrière et de non-Dublinois. Accent marqué, très « rural » On peut dire qu’il s’agit plutôt d’une « rue ». |

|

|

(18) |

inner-city/disadvantaged areas. Flat accent, some strong distinctively Dublin sounds West Dublin a bit aggressive Working-class suburban accent southside working-class to middle-class, more slang, wider variety, more classically Irish |

|

centre-ville/zones défavorisées. Accent plat, quelques sons distinctifs de Dublin Ouest Dublin un peu agressif Accent de banlieue de la classe ouvrière Sud de la classe ouvrière à la classe moyenne, plus d’argot, plus de variété, plus classiquement irlandais |

|

|

(19) |

on affluence Tallaghtfornia West Dublin. Like my own. Softer version of north Dublin More general Irish accent Working-class – also strong country elements Lower-class South Dublin City more common, I view it as authentic Dublin though. save a |

|

riche Tallaghtfornia Dublin Ouest. Comme le mien. Version plus douce du nord de Dublin Accent irlandais plus général Classe ouvrière – aussi de fortes caractéristiques rurales Classe inférieure Sud de Dublin plus courant, je le considère néanmoins comme une variété dublinoise authentique. |

|

|

(20) |

more common, I view it as authentic Dublin though. save a few phrases/common grammatical errors Harsh, Jovial, Drawl Working-class, poor grammar, lots of slang Pronounce THs as Ds, cut off the end of some words, but not overly nasal Dublin accent but |

|

plus courant, je le considère néanmoins comme une variété dublinoise authentique. quelques phrases/fautes de grammaire courantes Prononcé, Jovial, Traînant Classe ouvrière, mauvaise grammaire, beaucoup d’argot Prononcent les TH comme des D, coupent la fin de certains mots, mais pas trop nasal Accent Dublinois mais |

On constate néanmoins que « working-class » et « inner-city » n’apparaissent pas dans des contextes discursifs aussi négatifs qu’au centre-ville. On peut voir par exemple « easier to understand » (« plus facile à comprendre ») (17), « usually well educated » (« cultivé », « instruit ») (21) ou encore « pretty clear and inoffensive to the ear » (« assez clair et inoffensif à l’oreille ») (23). Le discours est ici plus nuancé que pour le centre-ville.

|

(21) |

these areas so there is a mix of accents. Usually well educated, but not as posh/American as the previous group, South inner-city, south west Dublin A variation of group B but much softer and easier to understand Similar to group C but a lot of |

|

ces quartiers, il y a donc un mélange d’accents. Généralement bien éduqués, mais pas aussi snob/américains que le groupe précédent, sud du centre-ville, sud-ouest de Dublin Une variante du groupe B mais beaucoup plus doux et plus facile à comprendre Similaire au groupe C mais avec beaucoup |

|

|

(22) |

Dublin accent Not poosh but not unrefined either. A kind of average Irish accent. Americanised, upper-class Rough, inner-city/disadvantaged areas. Flat accent, some strong distinctively Dublin sounds West Dublin a bit aggressive |

|

Accent de Dublin Pas snob mais pas non plus sans raffinement. Une sorte d’accent irlandais moyen. Américanisé, classe supérieure Rugueux, centre-ville/quartiers défavorisés. Accent plat, quelques sons distinctifs de Dublin Ouest de Dublin un peu agressif |

|

|

(23) |

Irish suburban accent is pretty clear and inoffensive to the ear Horrible accent. Mainly soft to harsh versions of “inner-city Dub” usually depending on affluence Tallaghtfornia West Dublin. Like my own. Softer version of north Dublin More |

|

L’accent irlandais des banlieues assez clair et inoffensif pour l’oreille Accent affreux. Principalement des versions douces à marquées de l’accent « Dub » du centre-ville dépendant généralement du niveau de vie Tallaghtfornia West Dublin. Comme le mien. Version plus douce du nord de Dublin |

|

|

(24) |

is “yiz” which is sure instead of “yous” Rough Tallaght accent, always associate it with “scumbags” Awful Light inner-city/north Dublin accent (lighter version of Group F). Says borst instead of burst Stronger than group B with regards to |

|

« yiz » au lieu de « yous » Accent rugueux de Tallaght, toujours associé aux « scumbags » Affreux accent léger du centre-ville/nord de Dublin (version plus légère que celle du groupe F). Dit « borst » au lieu de « burst » Plus prononcé que le groupe B en ce qui concerne |

Enfin, au nord-ouest, les observations que l’on peut faire sont sensiblement les mêmes que pour le centre-ville et le sud-ouest en ce qui concerne l’utilisation d’adjectifs à connotation négative.

|

(25) |

accent Harsh accent, very “rural”, hard to understand. You can tell it is more of a “street” accent. rough, strong, working-class Irish Lovely authentic Dublin accent Common Rough, hard, dragged out Traditional Dublin Harsh Dub Accent Rough and |

|

accent Accent fort, très « rural », difficile à comprendre. On peut dire qu’il s’agit plutôt d’un accent « de la rue ». rugueux, fort, irlandais de la classe ouvrière Joli accent authentique de Dublin Commun Fort, dur, traînant Traditionnel Dublin Accent Dub fort et rugueux. |

|

|

(26) |

accent Round Nasal Junkie/disadvantaged person accent. Probably had a hard childhood. Harsh, unrefined accent. Working-class, Northside Working-class accents when Dublin natives. Not as posh as me Mix of working-class and middle-class “Town” |

|

accent Rond Nasal Junkie/accent de personne défavorisée. A probablement eu une enfance difficile. Accent dur, peu raffiné. Classe ouvrière, Nord de la ville Accents de la classe ouvrière quand on est natif de Dublin. Pas aussi snob que moi Mélange de classe ouvrière et de classe moyenne « Ville » |

|

|

(27) |

, unrefined accent. Working-class, Northside Working-class accents when Dublin natives. Not as posh as me Mix of working-class and middle-class “Town” accent Inner-city accent, a bit slurred/rough but smart North Dublin, a bit rough Inner-city |

|

peu raffiné. Classe ouvrière, Nord de la ville Accents de la classe ouvrière quand on est natif de Dublin. Pas aussi snob que moi Mélange d’accent de la classe ouvrière et de la classe moyenne « Ville » Accent du centre-ville, mangent un peu leurs mots/un peu rugueux mais intelligent Nord de Dublin, un peu rugueux Centre-Ville |

|

|

(28) |

North Dublin. More working-class families. Similar to west Dublin Strong Dublin city accent, unpleasant, incorrect working-class – more “typical Dubliner” slightly nasal and drawn-out vowels more nasal, more working-class – “ah heeyor” Sharp and |

|

Nord de Dublin. Plus de familles de la classe ouvrière. Similaire à l’ouest de Dublin Fort accent de la ville de Dublin, désagréable, incorrect classe ouvrière – plus « Dublinois typique » légèrement nasal et voyelles étirées plus nasal, plus classe ouvrière – « ah heeyor » Prononcé et |

|

|

(29) |

unpleasant, incorrect working-class – more “typical Dubliner” slightly nasal and drawn-out vowels more nasal, more working-class – “ah heeyor” Sharp and quick. Extremely working-class – seem to speak through their teeth, eg “herald” is pronounced |

|

désagréable, incorrect, classe ouvrière – plus « Dublinois typique » légèrement nasal et voyelles étirées plus nasal, plus classe ouvrière – « ah heeyor » Prononcé et rapide. Extrêmement classe populaire – semblent parler avec les dents, par exemple « herald » se prononce |

On relève dans ce corpus une prosodie sémantique essentiellement négative autour des mots clés « working-class » et « inner-city » et, une fois de plus, la caractérisation de la variété du nord-ouest comme typiquement dublinoise comme le montre l’utilisation de « authentic » (25), « Traditional Dublin » (25), « more “typical” Dublin » (28) ou encore « Classic “Dublin” accent » (30).

|

(30) |

in these areas, strong Dublin accent, slang used a lot, Hard to understand at times. Classic “Dublin” accent North inner-city, north Dublin, north west Dublin Classic north Dublin accent, very hard and harsh sounding, can be very difficult to |

|

dans ces zones, fort accent dublinois, argot très utilisé, parfois difficile à comprendre. Accent « dublinois » classique Nord du centre-ville, nord de Dublin, nord-ouest de Dublin Accent « dublinois » classique, très dur et fort, peut être très difficile à comprendre. |

|

|

(31) |

Dublin accent Common Rough, hard, dragged out Traditional Dublin Harsh Dub Accent Rough and grating Very strong Inner-city Dublin accent. Overuse of swear words. Very similar to Group B. Quite lazy. North inner-city area, accent would be more |

|

Accent de Dublin Commun Rugueux, dur, traînant Traditionnel Dublin Accent Dub Dur Rugueux et grinçant Très fort Accent du centre-ville de Dublin. Utilisation excessive de gros mots. Très similaire au groupe B. Assez paresseux. Dans le nord du centre-ville, l’accent serait plus |

|

|

(32) |

and grating Very strong Inner-city Dublin accent. Overuse of swear words. Very similar to Group B. Quite lazy. North inner-city area, accent would be more harsh Accents in these areas would be more harsh, some words aren’t pronounced correctly |

|

et grinçant Très fort Accent du centre-ville de Dublin. Utilisation excessive de gros mots. Très similaire au groupe B. Assez paresseux. Dans le nord du centre-ville, l’accent serait plus dur Les accents dans ces quartiers seraient plus durs, certains mots ne sont pas prononcés correctement. |

|

|

(33) |

Working-class accents when Dublin natives. Not as posh as me Mix of working-class and middle-class “Town” accent Inner-city accent, a bit slurred/rough but smart North Dublin, a bit rough Inner-city working-class accent Suburban |

|

Accents de la classe ouvrière chez les natifs de Dublin. Pas aussi snob que moi Mélange d’accent de la classe ouvrière et de la classe moyenne Accent du centre-ville, mangent un peu leurs mots/un peu rugueux mais intelligent Accent du nord de Dublin, un peu rugueux Accent de la classe ouvrière du centre-ville Banlieue |

|

|

(34) |

, Balinteer etc. Clear North inner-city accent North suburban – less strong than inner I love to hear and old inner-city Dublin accent. Worst of all. Barely English. Mainly soft to harsh versions of “inner-city Dub” usually depending on |

|

, Balinteer etc. Accent clair du centre-ville Nord Banlieue Nord – moins fort que l’accent du centre-ville J’aime entendre le vieil accent du centre-ville de Dublin. Le pire de tous. À peine anglais. Principalement des versions douces à marquées de l’accent « Dub » du centre-ville, dépend généralement du |

|

|

(35) |

errors Harsh, Sharp, Coarse Drawl, Upbeat, Vibrant Drawn out high nasal vowel sounds, Ds rather than THs. The “Inner-city” accent I suppose, but it’s probably tied more to class than location. Inner-city accent Heaviest of the accents, |

|

erreurs Dur, tranchant, grossier, entraînant, vivant, qui dure. voyelles nasales aiguës, prononcent des D plutôt que des TH L’accent du « centre-ville », je suppose, mais il est probablement plus lié à la classe sociale qu’au lieu de vie. Accent du centre-ville Le plus lourd des accents, |

|

|

(36) |

unpleasant. Associated with lower-class people & violence Awful The neutral accent of wealthy people i.e. not an inner-city accent but not the accent associated with Southside except for some odd southside pronunciations “bor instead of bar” |

|

désagréable. Associé aux gens de la classe inférieure et à la violence Affreux L’accent neutre des gens riches, c’est-à-dire pas l’accent du centre-ville mais pas non plus l’accent associé au Sud de la ville, à l’exception de quelques prononciations bizarres du sud de la ville comme « bor » au lieu de « bar ». |

|

|

(37) |

Quite middleclass areas. Quite guttural and nasally. Don’t open mouth more than they have to when speaking. Northside Inner-city accent. Very strong and can be hard to listen to. Pronounce things very uniquely and no posh pronunciations. Similar to |

|

Quartiers plutôt bourgeois. Assez guttural et nasal. N’ouvrent pas la bouche plus que nécessaire lorsqu’ils parlent. Accent du nord Accent du centre-ville. Très fort et peut être difficile à écouter. Prononcent les choses de manière très unique et pas de prononciation snob. Similaire à |

Les analyses en contexte des connotations associées aux mots clés « working-class » et « inner-city » pour les variétés du centre-ville, sud-ouest et nord-ouest montrent une tendance générale à l’insertion de ces mots clés en contexte discursif à connotation négative, ce qui a pour conséquence de « colorer » ou « contaminer » les mots clés étudiés – à savoir ici les mots les plus fréquemment utilisés dans notre corpus. Ces derniers n’ont rien de négatif en dehors de tout contexte, mais c’est précisément leur observation dans leur habitat discursif qui nous permet de comprendre comment les enquêtés conceptualisent les variétés linguistiques qu’ils décrivent. Autre point notable : ces variétés sont associées à un certain degré d’authenticité et seraient plus représentatives d’un « vrai parler dublinois ».

Passons à présent à l’analyse du mot clé « posh » utilisé dans les variétés au sud-est et au nord‑est. Le mot clé « posh » est sémantiquement connoté négativement. Cette connotation négative se retrouve renforcée ici dans les descriptions de la variété au sud-est. On constate l’utilisation d’adjectifs et de syntagmes révélateurs de la vision qu’ont les enquêtés de cette variété qu’ils considèrent comme fausse, inauthentique, désagréable et prétentieuse : « often put on and faked » (« mis en scène et surjoué ») (41), « can sometimes be described as pretentious » (« peut parfois être décrit comme prétentieux ») (41), « posh and grating » (« snob et désagréable ») (41), « “posh” south city D4 posh want to be posh » (47). Cependant, on remarque une ambiguïté dans les descriptions dans la mesure où l’on trouve également de nombreux éléments positifs qui viennent s’ajouter en contraste. L’exemple « posh but in a very annoying way » (« snob mais d’une façon particulièrement agaçante ») (43) montre que, par la présence du marqueur adversatif « but », l’adjectif « posh » peut être perçu comme positif, mais pas dans ce cas-là. D’après cet exemple, il existerait différents « degrés de snobisme », ce que sous-entend également l’exemple « soft posh very clear to understand but can be quite annoying to listen to depending on how it’s used » (46). On relève également le parallèle établi avec l’anglais britannique, « posh but in a very annoying way. Sounds similar to an upper-class London accent » (43), qui n’est toutefois pas considéré comme positif, car qualifié de « very annoying ». Ce parallèle avec l’anglais britannique n’est toutefois pas accompagné de marqueurs linguistiques nous permettant de comprendre les caractéristiques associées à ce parler « posh ».

Les descriptions positives insistent sur le caractère correct et compréhensible de la variété : « clear » (« clair ») (38), « well spoken » (« qui s’exprime bien ») (38), « correct use of grammar » (« usage grammatical correct ») (38), « well-educated » (« cultivé », « instruit ») (38), « clear to understand » (« clair ; facile à comprendre » (46).

|

(38) |

Fast, a lot of slang, harsh sounds Clear, posh Well spoken, correct use of grammar, American-influenced, usually well-educated. This is South Dublin accent. Posh |

|

Rapide, beaucoup d’argot, sons durs Clair, snob S’expriment bien, utilisation correcte de la grammaire, influence américaine, généralement bien éduqués. Il s’agit de l’accent du sud de Dublin. Les |

|

|

(39) |

posh Well spoken, correct use of grammar, American-influenced, usually well-educated. This is South Dublin accent. Posh people speak with this accent, as everyone says. It is more neutral, not that hard to understand. South inner-city, |

|

snob S’expriment bien, utilisation correcte de la grammaire, influence américaine, généralement bien éduqués. Il s’agit de l’accent du sud de Dublin. Les gens snobs parlent avec cet accent, comme tout le monde le dit. Il est plus neutre, pas si difficile à comprendre. Sud du centre-ville, |

|

|

(40) |

rounded” than Group A’s accent. Easy to understand classic Irish Correct educated Well-spoken even British sounding Posh proper, pronunciation Dun Laoghaire “West Brit” accent Ross O’Carroll Kelly, UCD Often put on and faked, used to |

|

plus « arrondi » que l’accent du groupe A. Facile à comprendre Irlandais classique Correct éduqué S’expriment bien, sonnent même britannique Snob approprié, prononciation de Dun Laoghaire « West Brit » Ross O’Carroll Kelly, UCD Souvent mis en scène et surjoué, utilisé pour |

|

|

(41) |

Kelly, UCD Often put on and faked, used to distinguish from other areas and look down on people who don’t sound similar Posh and grating Generally more affluent and “well spoken”. Can sometimes be described as pretentious. Very similar to |

|

Kelly, UCD Souvent mis en scène et surjoué, utilisé pour se distinguer des autres zones de la ville et pour mépriser les personnes qui ne parlent pas de la même manière Accent snob et grinçant Généralement parlé par les personnes plus aisées et « s’expriment bien ». Peut parfois être décrit comme prétentieux. Très proche de |

|

|

(42) |

and “well spoken”. Can sometimes be described as pretentious. Very similar to Group D. Accents in this area tend to be “posh” Highly anglicised accent, very posh Stereotypical Dublin accent Similar to mine but a bit more neutral Highly |

|

et « s’expriment bien ». Peut parfois être décrit comme prétentieux. Très similaire au groupe D. Les accents dans cette zone ont tendance à être « snobs » Accent très anglicisé, très snob Accent stéréotypé de Dublin Semblable au mien mais un peu plus neutre, très |

|

|

(43) |

accent, very posh Stereotypical Dublin accent Similar to mine but a bit more neutral Highly anglicised accent, very posh Posh but in a very annoying way. Sounds similar to an upper-class London accent. Dorsh accent – posher than me Posh, |

|

accent, très snob accent stéréotypé de Dublin Similaire au mien mais un peu plus neutre accent très anglicisé, très snob snob snob mais d’une manière très agaçante. Ressemble à un accent londonien de la classe supérieure. Accent Dorsh – plus snob que moi Snob, |

|

|

(44) |

accent, very posh Posh but in a very annoying way. Sounds similar to an upper-class London accent. Dorsh accent – posher than me Posh, wealthier areas Posh, an accent made fun of if you’re from a “common” area Posh, slight- British, American |

|

accent, très snob snob mais d’une manière très agaçante. Ressemble à un accent londonien de classe supérieure. Accent Dorsh – plus snob que moi Snob, zones plus riches Snob, un accent dont on se moque si vous venez d’une zone « commune » Snob, légèrement britannique, américain |

|

|

(45) |

very posh Posh but in a very annoying way. Sounds similar to an upper-class London accent. Dorsh accent – posher than me Posh wealthier areas Posh, an accent made fun of if you’re from a “common” area Posh, slight- British, American, drawl |

|

très snob Snob, mais d’une manière très ennuyeuse. Ressemble à un accent londonien de la classe supérieure. Accent Dorsh – plus snob que moi Snob, zones plus riches Snob, un accent dont on se moque si vous venez d’une zone « ordinaire » Snob, légèrement britannique, américain, traînant |

|

|

(46) |

variety of places so it is difficult to understand if there is a “local” accent anymore Posh, middle-upper-class, soft Posh very clear to understand but can be quite annoying to listen to depending on how it’s used (the Dart train is pronounced |

|

variété d’endroits, il est donc difficile de savoir s’il existe encore un accent « local » Snob, classe moyenne supérieure, doux Snob très facile à comprendre mais peut être assez agaçant à écouter selon la façon dont il est parlé (le train Dart se prononce « Dart ») |

|

|

(47) |

accent became obnoxious quickly Mainly soft to harsh versions of “inner-city Dub” usually depending on affluence “Posh” south city D4 posh want to be posh, but not as posh as D4 posh a notch down from Group C D4 accent. Posh people accent. Very |

|

l’accent est rapidement devenu affreux Principalement des versions douces à marquées du « Dub du centre-ville », généralement en fonction du niveau de vie « Snob » du sud de la ville D4 snob veulent être snob, mais pas aussi snob que D4 snob un cran en dessous de l’accent du groupe C D4. Accent des gens snobs. Très |

Les descriptions des enquêtés laissent apparaître une certaine ambiguïté dans la perception qu’ils ont de la variété au sud-est. On pourrait s’attendre à la même chose pour la variété au nord-est dans la mesure où le mot clé « posh » est fréquemment utilisé pour qualifier cette variété.

|

(48) |

Clear, posh Well spoken, neutral accent, correct use of grammar, uses some Dublin phrases, slightly American-influenced, |

|

Clair, snob S’expriment bien, accent neutre, utilisation correcte de la grammaire, utilise quelques expressions dublinoises, légèrement influencé par l’anglais américain, |

|

|

(49) |

Same as mine American (ised), upper-class Dorsh accent – posher than me Posh, wealthier areas Comes across as Posh but more rural than South side accents North Dublin, a bit rough Old working/middle-class northside accent Suburban |

|

Identique au mien Accent américain(isé), classe supérieure Dorsh – plus snob que moi Snob, zones plus riches Semble Snob mais plus rural que les accents du sud de la ville, Nord de Dublin, un peu marqué Vieil accent de la classe ouvrière/moyenne du nord de la ville Banlieue |

|

|

(50) |

side accents North Dublin, a bit rough Old working/middle-class northside accent Suburban working-class northside Posh middle-upper-class, soft Neutral accent – a mix between the southside poshness and the northside “tough” accent – |

|

accents du nord de Dublin, un peu fort Vieil accent de la classe ouvrière/moyenne du nord de la ville Banlieue classe ouvrière du nord de la ville Snob Classe moyenne supérieure, doux Accent neutre – un mélange entre le snobisme du sud et l’accent « dur » du nord de la ville – |

|

|

(51) |

poshness and the northside “tough” accent - very easy to understand. The “D4” accent become obnoxious quickly D4 or posh upper-class Dublin accent similar to the south Dublin accent but different somehow. Again wealthier, |

|

snobisme du sud et l’accent « dur » du nord de la ville – très facile à comprendre. L’accent « D4 » est rapidement devenu affreux. L’accent D4 ou snob de la classe supérieure de Dublin ressemble à l’accent du sud de Dublin, mais différent d’une certaine manière. Encore plus riche, |

|

|

(52) |

similar to the south Dublin accent but different somehow. Again wealthier, stereotypical of ’the “tarf” Clontarf. Posh north Dublin, very proper with a few colloquialisms Posh – the accent one would traditionally hear on Irish tv |

|

similaire à l’accent du sud de Dublin mais différent d’une certaine manière. Encore plus riche, stéréotype du « tarf » de Clontarf. Snob du nord de Dublin, très correct avec quelques expressions familières Snob – l’accent que l’on entend traditionnellement à la télévision irlandaise |

|

|

(53) |

a few colloquialisms Posh – the accent one would traditionally hear on Irish tv Upper-Middle-class Posh North Dublin posh US-inflected Drawl, Upbeat, Vibrant Dublin accent but well spoken Mild Dublin Accent A weird variant of the accent, |

|

quelques expressions familières Snob – l’accent que l’on entend traditionnellement à la télévision irlandaise Classe moyenne supérieure Snob Snob du nord de Dublin Sonorités Américaines Traînant, Enjoué, Vivant Accent de Dublin mais s’expriment bien Accent Dublinois Doux Une variante étrange de l’accent, |

|

|

(54) |

would use but sound nothing like the rest of Dublin. Often mistaken for being from counties just north of Dublin. Posh but a little strong Northside accent, general Posh The neutral accent of wealthy people i.e. not an inner-city accent. |

|

utiliserait mais ne sonne pas comme ce qu’on entend dans le reste de Dublin. Souvent confondu avec ce qu’on peut entendre dans les comtés situés juste au nord de Dublin. Snob mais un peu fort Accent du nord de la ville, Snob courant L’accent neutre des personnes aisées, c’est-à-dire pas un accent du centre-ville |

Toutefois, les descriptions de la variété au nord-est sont généralement neutres ou ont une axiologie positive. L’adjectif « posh » est associé à des appréciations positives telles que « clear » (48), « well spoken » (48), « correct use of grammar » (48), « very easy to understand » (51), « very proper » (« très convenable ») (52), « upbeat » (« enjoué ») (53), « vibrant » (« vif », « animé ») (53). La variété du nord-est, bien que décrite comme « posh », semble être perçue comme un juste milieu sans connotation : « Comes across as Posh but more rural than South side accents » (49), « soft Neutral accent – a mix between the southside poshness and the northside “tough” accent » (50), « general Posh » (54), « The neutral accent of wealthy people » (54).

Les analyses présentées ici confirment les analyses quantitatives effectuées précédemment qui mettaient en avant une perception négative des variétés à l’ouest et au centre-ville. Les résultats à l’est sont plus nuancés. Si les variétés au nord-est et au sud-est sont toutes deux décrites comme « posh », on constate que l’adjectif est empreint d’une connotation négative ou positive au sud-est, tandis qu’au nord-est, la perception des enquêtés est davantage neutre ou positive.

Les analyses quantitatives et qualitatives présentées ici témoignent d’une identité urbaine complexe et multiple qui dépasse la simple division nord/sud et traduit un changement de perceptions. Les différences est/ouest qui se dégagent de nos résultats pourraient trouver une explication dans les changements qu’a connus Dublin au cours des dernières décennies.

3. Discussion : vers un changement des perceptions linguistico-urbaines ?

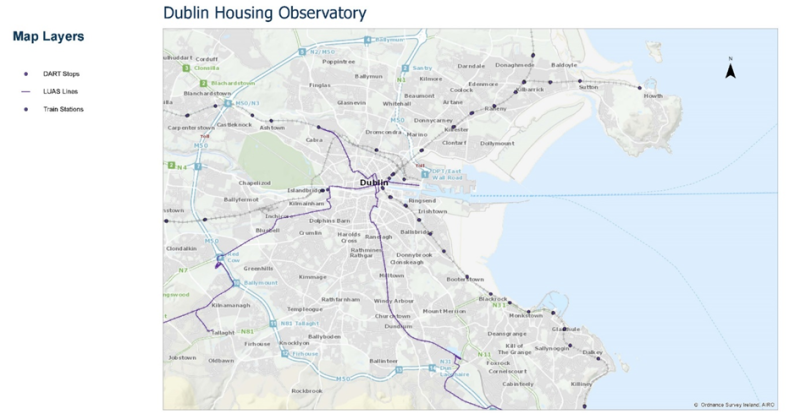

À la lumière des résultats que nous venons de présenter, une question principale se pose : comment expliquer ce changement de perceptions ? Nous avançons l’hypothèse que ce changement serait dû à la restructuration de l’espace socio-urbain dublinois dont les origines sont à trouver dans les années 1990 durant lesquelles le Celtic Tiger, période de prospérité socioéconomique sans précédent en Irlande, a permis à Dublin d’entamer une politique de revitalisation urbaine et ainsi gagner en attractivité (Kitchen, 2002, 156). Cela s’est traduit notamment par la modernisation et la dynamisation du réseau de transports urbains. Le développement du DART (Dublin area rapid transit), l’équivalent du RER parisien, et du tram Luas (qui est le mot irlandais pour « vitesse »), s’est essentiellement fait à l’est de la ville, le long de la côte, comme le montre la carte 2 ci-dessous :

Carte 2 : Les grands axes de transport urbain de Dublin28

© Tailte Éireann, AIRO

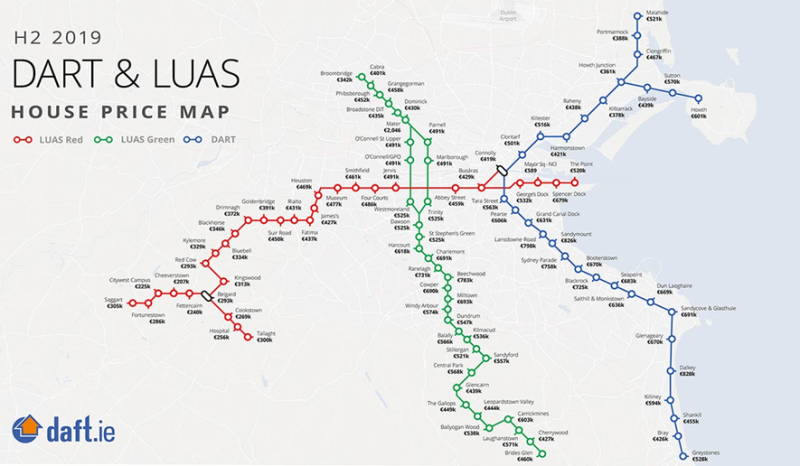

Ce développement a eu pour conséquence directe un accroissement de la mobilité des habitants à l’est, mais les logements situés à proximité des principales lignes de transport ont vu leur attractivité augmenter, et donc leur prix considérablement augmenter (Mayor et al., 2012). La carte 3 ci-dessous indique les prix de l’immobilier selon la proximité des logements avec les lignes du DART et du Luas.

Carte 3 : Prix des logements en fonction de leur proximité des lignes DART et Luas29

© Daft.ie

On constate que les prix les plus élevés se situent sur la côte à l’est. La carte 4 montre cette fois les prix de l’immobilier sur l’ensemble de la ville.

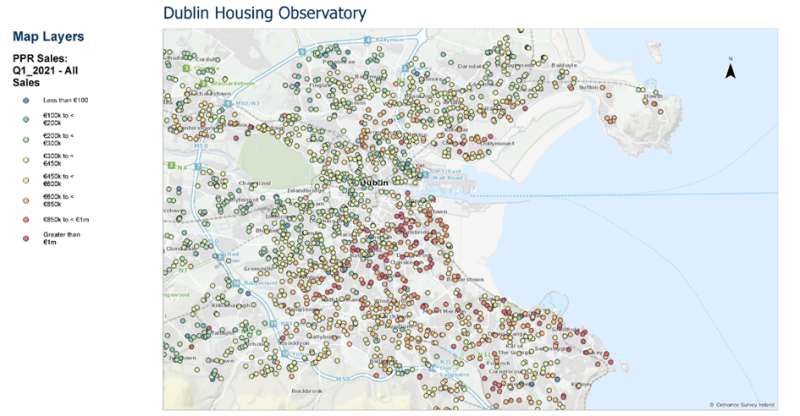

Carte 4 : Prix de l’immobilier dublinois en 202130

© Tailte Éireann, AIRO

Les données de la carte 4 confirment nos observations. On peut voir que les prix les plus élevés (les couleurs les plus chaudes sur la carte) se situent bel et bien le long des axes de transport. Le sud-est étant le mieux desservi, c’est aussi la zone où les prix sont les plus élevés. On constate néanmoins que les prix au nord-est de la ville, le long de la ligne du DART, font également partie des plus élevés. Comme nous l’indiquions précédemment, le nord-est connaît depuis quelques décennies une gentrification progressive, ce que confirme la carte 5 ci-dessous :

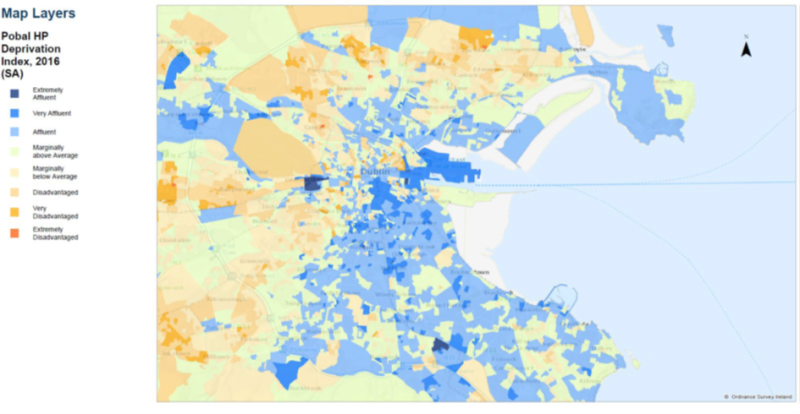

Carte 5 : Répartition socioéconomique des Dublinois, d’après les données de recensement 201631

© Tailte Éireann, AIRO

D’après les données présentées ici, il nous semble difficilement tenable d’affirmer aujourd’hui qu’il existe une division socioéconomique nord/sud. On remarque surtout un changement d’axe vers une différence marquée entre l’est, surtout la côte, et l’ouest de la ville. Knell (2010, 217) note également que les revenus les plus élevés sont géographiquement concentrés autour du centre-ville et de la côte, répartis également entre le nord et le sud de Dublin. Aussi, il apparaît probable que la gentrification progressive du nord-est de la ville, le long de la côte, soit à l’origine du changement des perceptions des Dublinois. Nous avons noté que les descriptions au nord-est n’étaient pas aussi négatives qu’au sud-est, ce qui pourrait s’expliquer par l’émergence relativement récente des classes moyennes au nord-est de la ville tandis que plusieurs générations de classes moyennes se sont succédé au sud-est. En outre, le sud-est est souvent associé au district Dublin 4 dont la variété du même nom, comme nous l’avons vu, a fait l’objet de vives critiques et n’est pas considérée comme un modèle linguistique vers lequel les Dublinois doivent tendre. Cela expliquerait l’ambiguïté des commentaires positifs/négatifs utilisés pour décrire la variété au sud-est.

Conclusion