Introduction

Les origines de l’entreprise Casino remontent à 1892, année où Geoffroy Guichard et son épouse Antonia Perrachon reprennent une épicerie rue des Jardins à Saint‑Étienne (actuelle rue Michel Rondet)1. Le modèle succursaliste – basé sur la centralisation des achats et la décentralisation des ventes – est alors en pleine expansion dans le nord et l’est de la France (Londeix, 2021, 29-51). Geoffroy Guichard exploite à son tour le concept : une première succursale Casino ouvre à Veauche, dans la Loire, en 1898. L’entreprise compte déjà cent succursales en 1904 et la millième ouvre en 1929. À la veille de la seconde guerre mondiale, 1670 succursales et 839 concessions Casino sont réparties sur tout le sud‑est de la France (Perrin, 2019, 29). Des usines ouvrent dans le quartier de Pont‑de‑l’Âne à Saint‑Étienne en 1906 pour la fabrication de divers produits d’alimentation (pain, café, huile, confitures, chocolat, confiseries…), de cosmétique et de droguerie (Mercier, 2019b, 74-75)2. L’entreprise Casino vend ainsi des marchandises, dont un certain nombre sort de ses propres chaînes de production, par l’intermédiaire de gérants dans des magasins dont elle est propriétaire ou locataire et qui sont approvisionnés depuis des entrepôts basés à Saint‑Étienne, Lyon, Clermont-Ferrand et Marseille.

Michelle Zancarini-Fournel explique que :

toute culture d’entreprise s’appuie sur les principes et les symboles énoncés par ses fondateurs. À Casino, elle se fonde sur une politique patronale classique d’intégration, mais aussi une politique au caractère familialiste et nataliste prononcé lié à la personnalité du fondateur Geoffroy Guichard (Zancarini-Fournel, 1990).

Le présent article vise à analyser la « communauté Casino » qui découle de cette politique familialiste au regard de la stratégie de communication déployée par l’entreprise. S’appuyant sur les archives de l’entreprise, qui ont été déposées aux Archives municipales de Saint‑Étienne (AMSE) en 20163, l’étude se concentrera sur la période du début du xxe siècle durant laquelle Casino développe une importante politique de communication qui a contribué à faire sa renommée. Nous reviendrons dans un premier temps sur cette notion d’« entreprise familialiste » et sur les dispositifs déployés par Casino pour instaurer chez les salariés un sentiment d’appartenance à une communauté. Nous analyserons ensuite le rôle joué par l’image et la communication dans cette stratégie managériale de l’entreprise : nous nous pencherons sur le Casino Magazine, journal d’entreprise qui promeut l’image de cette « grande famille Casino » et nous analyserons ensuite les dispositifs concurrentiels mis en place par l’entreprise pour fédérer ses employés. Nous étudierons pour finir le bonhomme Casino, logotype de l’entreprise à partir de 1931 et jusqu’aux années 1950, qui constitue une figure type du gérant idéal à laquelle l’ensemble des épiciers Casino sont susceptibles de s’identifier.

Une entreprise « familialiste »

Au début du xxe siècle, le mode de gouvernance paternaliste est caractéristique des méthodes de management instaurées dans les grandes entreprises industrielles. L’histoire de Casino est ainsi intimement liée à celle de la famille Guichard et son identité est en grande partie forgée par le modèle familialiste qui repose, à cette période, sur un quasi-consensus :

L’étude des stratégies patronales dans le recrutement, la formation et la gestion du personnel montre comment ont pu naître le consentement et l’adhésion d’une main-d’œuvre qui a intégré les principes et les symboles communs. Cette culture d’entreprise se définit comme un système de valeurs énoncées aussi bien dans les textes patronaux que dans les récits des employés, valeurs qui fondent attitudes et comportements et qui soudent entre eux les membres d’une communauté de travail qui se présente comme une grande famille. (ibid.)

« Véritable pater familias », Geoffroy Guichard « organise son entreprise et sa famille de manière à ce que, pendant près d’un siècle, les noms de Casino et Guichard soient indissociables » (Janand, 2019b, 34). Les archives de l’entreprise témoignent de cette porosité :

Nombre de dossiers de l’entreprise contiennent des archives familiales et inversement. Deux typologies illustrent parfaitement ce phénomène. Tout d’abord une collection de 33 albums photographiques – réalisés de 1914 à 1983, sans interruption – racontant la vie de Casino dans toutes ses composantes : ouvertures d’usines ou succursales, vie des œuvres sociales et… mariages et naissances au sein de la famille Guichard. Cette collection est à envisager comme de véritables albums de famille. En outre, le fonds comprend quelques cartons dénommés dossiers patrimoniaux réalisés dans les années 1960 et 1970. Sous l’impulsion notamment de Pierre Guichard, l’entreprise souhaite rassembler de manière empirique – et à vrai dire arbitraire – ce que les dirigeants estiment raconter de l’histoire de Casino. On y trouve pêle-mêle statuts, acte de création de Casino, brochures du cinquantenaire, les notes et souvenirs de Geoffroy Guichard, des photographies familiales ou le bulletin scolaire de Geoffroy Guichard. La figure tutélaire de ce dernier reste ainsi prédominante, faisant corps avec l’entreprise qu’il a créée (Janand et Longin, 2019, 15).

Zancarini‑Fournel analyse ce système familialiste qui s’exprime chez Casino à la fois par le « mode d’organisation de la direction » et par la « politique globale à l’égard du personnel » (Zancarini-Fournel, 1990). Concernant la gouvernance, la structure juridique et financière de l’entreprise assure la pérennité de l’organisation familiale : bourgeois catholique, père de sept enfants, attaché au sens du travail et de la famille, Geoffroy Guichard croit à la « régénération de la société par la cellule familiale » (ibid.) et vise à « faire de son établissement commercial une sorte de prolongement de sa maisonnée » (Londeix, 2021, 79). Chacune de ses sept branches de descendants (représentées par ses fils ou ses gendres) tient une place dans le conseil de gérance ou le conseil de surveillance de l’entreprise. Ses deux fils aînés, Mario et Jean Guichard, sont nommés cogérants de l’entreprise dès 1917 et en prennent la direction en 1929 (Janand, 2019a, 108-1094).

Érigeant sa vie privée en modèle, Geoffroy Guichard étend cet esprit de famille à l’ensemble du personnel à travers un paternalisme catholique. On lit ainsi dans le journal interne de l’entreprise en 1940 : « Ayant élevé lui-même sept enfants, il savait tout le prix de la vie familiale et bien avant que le gouvernement se soit occupé de ce problème, il l’avait résolu au Casino5 ». Dès 1910, des primes à la naissance, des primes avant et après accouchement et des primes pour naissances multiples sont accordées au personnel. Toujours dans la volonté de promouvoir la famille comme valeur, Geoffroy Guichard accorde également aux employés pères de trois enfants âgés de moins de 13 ans la somme de 50 francs par an et par enfant (Londeix, 2021, 80-81).

Dans les familles, des infirmières-visiteuses (« auxiliaires du médecin, assistantes sociales et éducatrices morales ») suivent les enfants « nés au Casino » ; cette formule maison, encore employée en 1987, désigne les enfants nés durant la présence du père ou de la mère dans l’entreprise. L’allaitement maternel est encouragé et il est conseillé aux récentes accouchées « de ne pas se livrer à un travail salarié afin de se consacrer entièrement à leurs enfants ». Tout ceci privilégie l’image d’une femme mère et épouse au foyer, plus que celle de l’ouvrière ou de l’employée (Zancarini-Fournel, 1990).

À partir des années 1930, l’entreprise instaure une politique d’embauche des familles et des veuves d’anciens employés afin de fidéliser son personnel et de s’assurer une sécurité dans le recrutement des nouveaux salariés. On lit ainsi dans le rapport d’exercice de 1938 :

Pour procéder à nos embauchages, nous examinons toujours en premier lieu les demandes des postulants qui sont présentés par un collaborateur ayant obtenu notre confiance : c’est ainsi que lorsqu’une vacance se produit nous examinons en priorité les demandes des enfants des employés ou de gérants, puis de leurs parents, puis de leurs amis ou connaissances6.

Il est ainsi difficile d’intégrer l’entreprise sans y avoir déjà un réseau amical ou familial. « Avant la guerre de 1939, sept personnes sur dix ont quelqu’un de leur famille directe qui travaille dans la Maison […] Dans certaines familles, plus de dix personnes travaillaient en même temps au Casino » (ibid.). Ce système perdure après la guerre puisqu’une étude récente menée par le musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne auprès d’anciens salariés de Casino, entrés pour la plupart pendant les Trente Glorieuses, montre que 31 % d’entre eux avouent avoir été recrutés par le biais de connaissances ou de membres de leur famille appartenant déjà au personnel du groupe (Mercier, 2019a, p. 38). Pour l’historienne Zancarini-Fournel, cette pratique de recrutement permet « un double système de sécurité : sécurité de l’emploi assurée pour les employés et leurs proches, sécurité pour la direction de l’entreprise qui tient ainsi les différents membres de la famille sous un regard à la fois interne et externe » (Zancarini-Fournel, 1990).

Une fois dans l’entreprise, les employés bénéficient de différentes mesures sociales comme les caisses de prévoyance et d’assurance décès, la Fondation pour les orphelins de guerre, les logements dans les cités-jardins… Axés sur l’assistance et la sécurité de la famille, ces différents dispositifs entendent suivre « pas à pas la vie de chacun des collaborateurs de la maison du plus modeste au plus élevé7 ». La politique sociale de l’entreprise se tourne aussi vers les loisirs avec l’organisation d’arbres de Noël, la mise en place de colonies de vacances pour les enfants, d’un cercle féminin et d’un cercle du personnel qui fédèrent les salariés en proposant de nombreuses activités tout au long de l’année : sorties touristiques, clubs de couture, de sport, de musique, fanfare, troupe théâtrale… C’est ainsi qu’est créée l’Association sportive du Casino en 1912, qui donnera naissance aux désormais célèbres stade Geoffroy‑Guichard et club de football professionnel de Saint‑Étienne connu sous le nom d’Association sportive de Saint-Étienne (A.S.S.E) (Charroin, 2024).

Les incitations sont aussi financières avec des carrières qui « peuvent être rapides à condition de prouver son attachement à la Famille‑Casino et l’adhésion au système : horaires élastiques et déplacements nombreux, dévouement de l’ensemble de la famille et particulièrement de l’épouse, sont les contreparties de cette promotion » (Zancarini‑Fournel, 1990). Pour faire adhérer les employés à la « communauté Casino », l’entreprise met en place un système d’individualisation salariale8 et de primes à l’ancienneté et à l’implication : la promotion du personnel repose sur la loyauté et la fidélité avec les salariés ayant 20 ans de présence dans la société qui reçoivent la somme de 2000 francs à l’âge de 55 ans (Londeix, 2021, 80-81) ; elle repose aussi sur le dévouement personnel des employés qui sont récompensés lorsqu’ils proposent des pistes d’amélioration du travail, voire lorsqu’ils renoncent à participer aux mouvements sociaux comme ce fut le cas pour les grèves de 1947 (Zancarini-Fournel, 1990). Ainsi, « [d]ans l’esprit de cet idéal consensuel, le système paternaliste opère comme moyen de désamorcer les conflits sociaux. Il tend à reproduire les relations familiales typiques du commerce traditionnel, au sein duquel aucune place n’est laissée au syndicalisme » (Londeix, 2021, 83).

Du fait de l’individualisation de la rémunération, Casino instaure une politique du secret autour des salaires en mentionnant sur les fiches de paie que « la gratification doit rester absolument confidentielle » (Zancarini-Fournel, 1990) :

Cacher le salaire réel, c’est introduire dans les relations internes à la collectivité des ouvriers et des employés incertitudes et divisions. Chacun structure donc son identité de travailleur dans la collectivité Casino sur la réalité des relations verticales avec ses supérieurs hiérarchiques et sur la valeur symbolique de l’esprit-maison (ibid.).

Casino met ainsi en application un principe de fonctionnement hiérarchique, reposant sur la stabilité et l’union de tous les employés, qui est préconisé par Henri Fayol au début du xxe siècle (Fayol, 1916, 5-162 ; Rojas, 2024). L’ensemble de ces dispositifs mis en place permettent à l’entreprise de bâtir une communauté en stabilisant non seulement son personnel (Zancarini-Fournel, 1994, 65‑77)9 mais en favorisant aussi un esprit d’équipe au sein des salariés.

Une mise en récit imagée de la « grande famille Casino »

À la fin des années 1920, Geoffroy Guichard commence à rédiger ses notes et souvenirs, une initiative qui manifeste sa volonté de laisser une trace de son expérience à ses descendants. Il commence ainsi son récit le 9 mars 1927 :

Que reste-t-il de nous après notre départ de ce monde ? Combien de temps notre souvenir vivra‑t-il chez nos enfants et nos petits-enfants ? De quelle utilité pourra être pour eux et pour leurs descendants l’expérience acquise par leur père et leur ancêtre au cours de son existence ? […] Dans certaines familles, il est de tradition qu’un jeune ménage qui fonde un foyer établisse et tienne avec régularité par la suite un « livre de famille ». […] Combien précieux ces documents seraient pour nos enfants, nos petits-enfants et descendants que nous ne connaîtrons pas. Quelle satisfaction serait-ce pour nous de penser que des êtres issus de nous-mêmes pourraient ainsi avoir toujours vivants la physionomie, les pensées et les sentiments de leurs ancêtres ? À défaut de ces documents vécus, il m’a paru intéressant de jeter dans ce carnet, au fur et à mesure de mes réflexions, quelques pensées, quelques renseignements et aussi quelques conseils qui pourront rappeler à tous la profonde affection de leur père, son désir de les voir conserver sa mémoire, s’emparer de l’exemple donné et conserver dans la famille les principes d’honnêteté, de probité et de travail que ma chère femme et moi avons reçus de nos parents10.

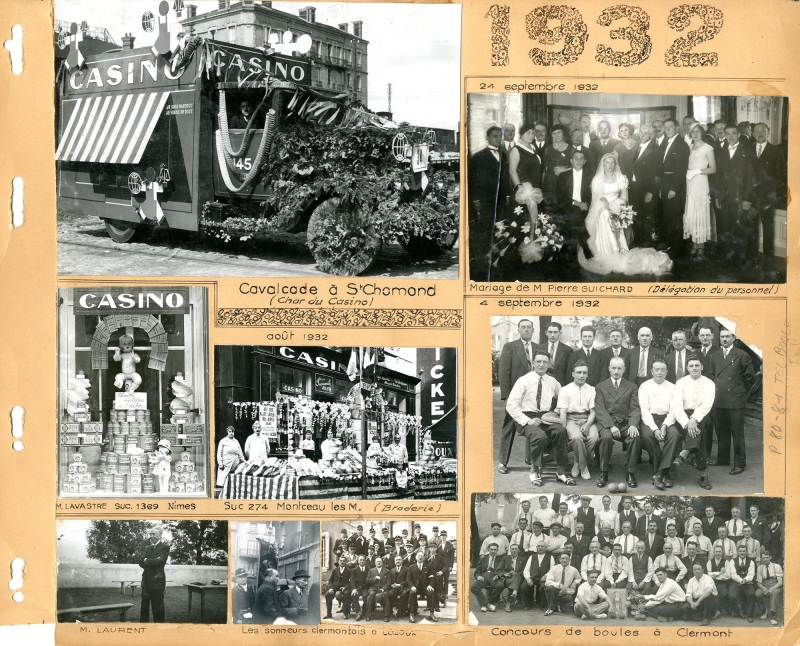

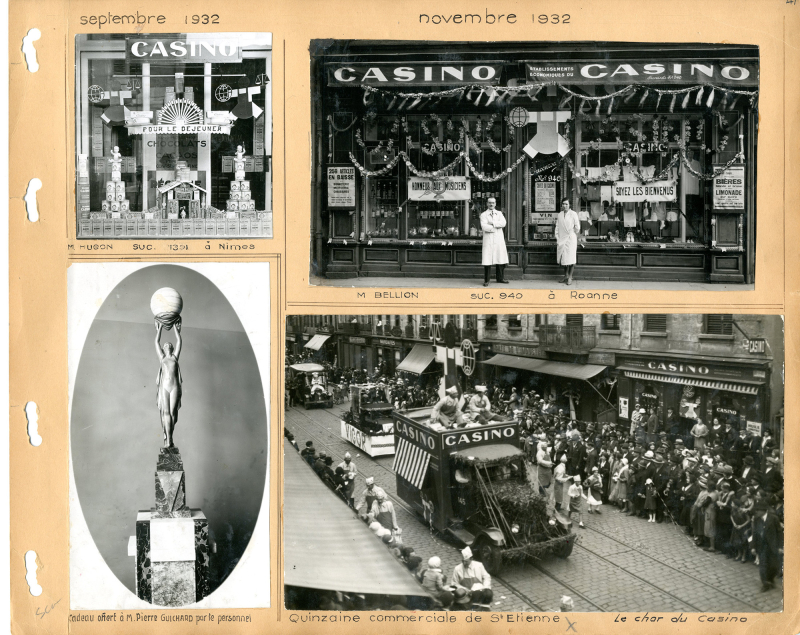

Figure 1 : Planche de l’album photographique no 1, 1932

Tirages photographiques collés sur planche cartonnée, 30,5 × 37 cm.

© AMSE, fonds Casino, 102 S 1806

C’est à la même période que des albums photographiques relatifs à la vie de l’entreprise et de la famille Guichard commencent à être constitués11. Cette nouvelle forme de consignation – basée cette fois-ci sur le visuel – accompagne le souhait du créateur de l’entreprise de laisser une trace par le biais de documents tangibles. Elle se fait l’écho de la construction d’une culture d’entreprise dans laquelle histoires familiale et professionnelle sont intimement liées. Dans ces albums en effet, des photographies issues de reportages sur l’entreprise – usines de fabrication, entrepôts, vitrines et devantures des différentes succursales… – souvent réalisées par des professionnels et en particulier le Stéphanois Léon Leponce (Porte, Tillière, Viala et al., 2003)12, se mêlent à des vues amateurs des salariés qui documentent les divers événements de la vie sociale de l’entreprise (arbres de Noël, activités sportives, sorties…) mais aussi à des clichés de la vie de la famille Guichard. En atteste cette planche de 1932 sur laquelle une photographie du mariage de Pierre Guichard côtoie des vues du char Casino lors de la cavalcade de Saint-Chamond, de vitrines et devantures de succursales et des participants au concours de boules à Clermont-Ferrand.

Dans ces albums, les images sont agencées de manière aléatoire et collées sur des pages cartonnées ; plutôt que de se voir consacrer une pleine page qui renverrait à une forme de sacralisation, les vues se côtoient sur ces planches résolument hétérogènes et composites qui s’apparentent à une forme de patchwork. Les photographies de différents formats – elles n’excèdent généralement pas le 13 x 18 cm – sont de qualité modeste, obtenues par tirage contact. Le « maquettiste » des albums n’hésite pas à intervenir directement sur les tirages : recoupe, détourage au ciseau ou au cutter d’un portrait ou encore découpe d’images pour les faire tenir dans les espaces restreints encore disponibles des planches ou permettre l’inscription d’une légende.

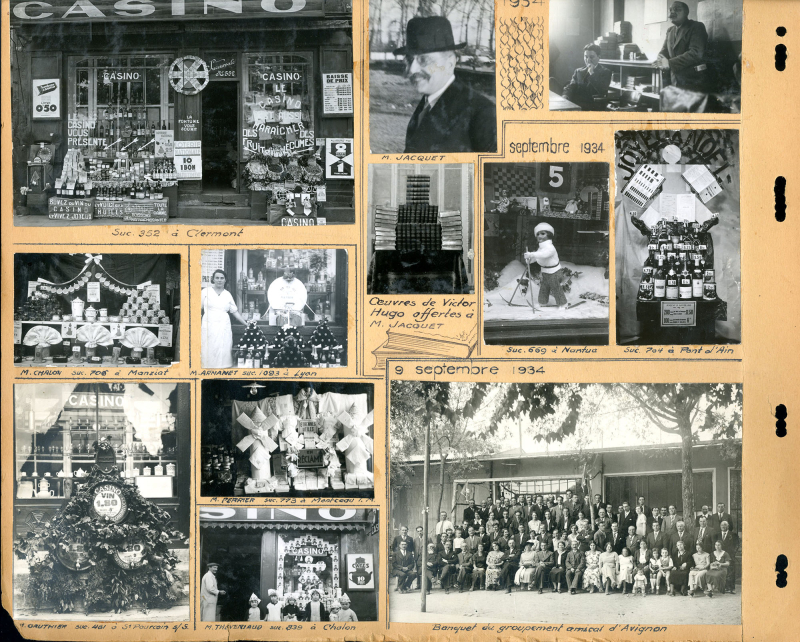

Figure 2 : Planche de l’album photographique no 1, 1934

Tirages photographiques collés sur planche cartonnée, 30,5 × 37 cm.

© AMSE, fonds Casino, 102 S 1806

Les vues sont ainsi disposées de sorte à rentabiliser au maximum l’espace de la page cartonnée. Rares sont les zones laissées vides, celles-ci servant bien souvent à l’inscription manuscrite de légendes et de dessins. Il s’agit parfois de simples motifs décoratifs visant à remplir et orner la page. D’autres fois, ces illustrations sont directement liées aux motifs des épreuves comme on le voit avec cet exemple de planche de 1934 sur laquelle un dessin de livres accompagne la photographie des œuvres de Victor Hugo offertes à Albert Jacquet, directeur du personnel de l’entreprise, à l’occasion de sa remise de la Légion d’honneur13. Ce travail particulièrement méticuleux de découpe, d’assemblage des vues et d’interventions graphiques atteste d’une conception documentaire et illustrative de la photographie. Malgré la diversité de leurs provenances et motifs, les images sont ainsi rapprochées sur les planches des albums, aucune hiérarchie n’étant marquée entre les vues de professionnels et celles des employés amateurs, tout comme aucune limite n’est établie entre les événements privés de la famille Guichard et ceux liés à la vie de l’entreprise.

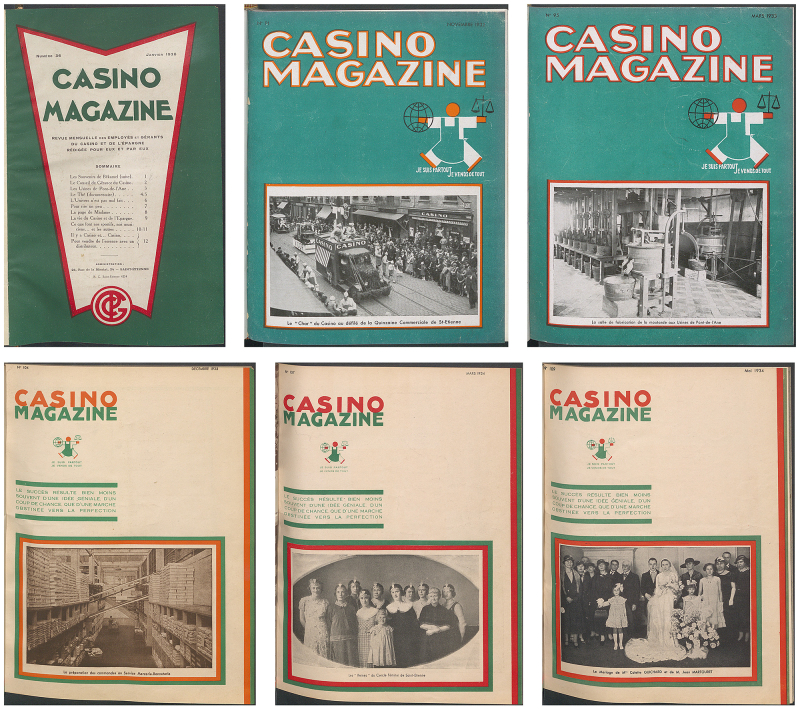

Figure 3 : Couvertures du Casino Magazine entre 1925 et 1939

© AMSE, fonds Casino, 102 S 1772 à 1776

Alors que ces albums photographiques constituent des exemplaires uniques restés confidentiels, le récit de la vie de la « grande famille Casino » fait également l’objet d’une diffusion plus large auprès de l’ensemble du personnel de l’entreprise par le biais d’un journal interne : le Casino Magazine, présenté comme la « revue mensuelle des Employés et Gérants du Casino Rédigée par eux et pour eux14 », paraît chaque mois à partir de janvier 1925. Le fait de présenter ainsi tous les salariés du Casino sur un plan d’égalité renvoie à l’image d’une grande famille que l’entreprise cherche à instaurer.

La double transcription de l’histoire – à travers les albums photographiques d’un côté et le journal d’entreprise de l’autre15 – traduit le souci d’une transmission d’un héritage moral aux successeurs, que sont les descendants de Geoffroy Guichard comme l’ensemble des employés de Casino. Et là encore, la vie privée de la famille Guichard et la vie de l’entreprise sont intimement mêlées puisque l’on retrouve en couverture du magazine aussi bien des vues du défilé du véhicule publicitaire Casino lors de la quinzaine commerciale à Saint-Étienne en novembre 1932, des salles de fabrication des usines en mars 1933, des entrepôts où se préparent les commandes en décembre 1933, des « Reines » du Cercle féminin en mars 1934, que du mariage de Colette Guichard et Jean Martouret en mai 193416.

Le Casino Magazine entend constituer un instrument de travail pour les employés de l’entreprise. On y trouve notamment des articles professionnels sur les méthodes de vente : conseils pour réaliser un bel étalage, devenir un bon gérant, mettre les articles dans les mains des acheteurs, conserver ses clients, lutter contre le gaspillage et la perte de temps lors des commandes, consigner les emballages, mettre en avant certains produits en vitrine… Le journal d’entreprise fait aussi la part belle aux reportages sur l’activité de l’entreprise dans lesquels sont notamment publiées les photographies sur les usines de fabrication et les entrepôts17. Il met également à l’honneur les bons vendeurs dont il vante le chiffre d’affaires. Régulièrement, la rédaction lance des appels aux lecteurs pour qu’ils fassent part de leurs astuces et conseils qui sont mis en avant dans des rubriques de type « Les initiatives de nos étalagistes » ou « Les bonnes idées de nos collaborateurs ». Cela renforce le sentiment d’appartenir à une même communauté de travail à laquelle chacun contribue.

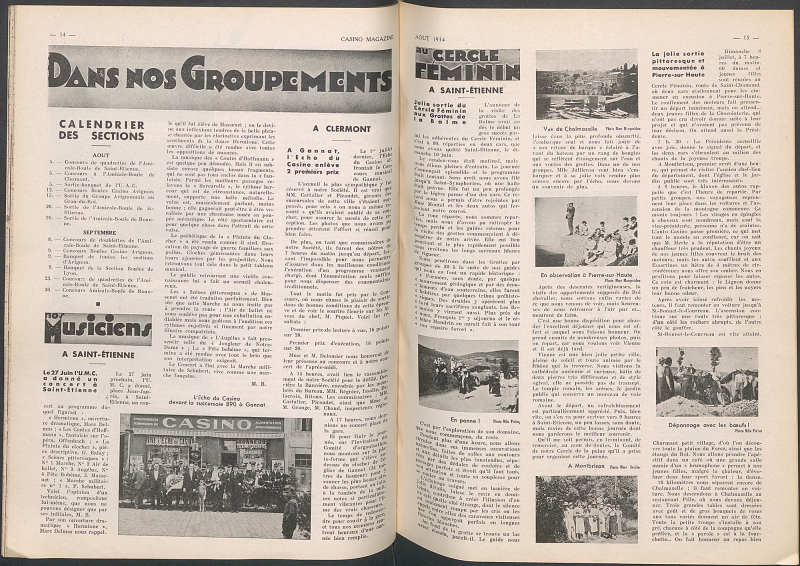

Figure 4 : Rubrique « Dans nos groupements », Casino Magazine, no 112, août 1934, p. 14-15

© AMSE, fonds Casino, 102 S 1775

Mais ce sont surtout les rubriques sur la vie sociale et privée des employés du Casino qui renvoient à cet esprit de communauté au sein de l’entreprise. Chaque mois, le journal se fait l’écho des différents événements institutionnels : foires et défilés commerciaux, braderies, représentations de l’Amicale du Casino, arbres de Noël, spectacles de théâtre, compétitions sportives… Une rubrique intitulée « Dans nos groupements » rend notamment compte de l’activité des différents clubs du Casino : sportifs, musiciens, Cercle féminin, artistes, jardiniers, joueurs d’échecs… sont « mis à l’honneur, car fédérateurs d’énergies collectives au nom de la maison Casino » (Dupuy, 2019, 32). Le terme de « groupement » utilisé pour cette chronique insiste à cet égard sur la notion de collectif.

Les participants aux différentes manifestations sont par ailleurs mis à contribution pour en fournir le compte rendu textuel et photographique, toujours dans l’optique d’un journal écrit par et pour les employés. Ainsi, dans le numéro d’août 1934, c’est un·e certain·e M. B. qui signe le petit article sur le concert de l’Union musicale du Casino donné le 27 juin place Jean Jaurès à Saint-Étienne, tandis que les photographies de Mmes. Pichot, Soulier et Margeridon illustrent le compte rendu de la sortie du Cercle féminin aux grottes de la Balme. Cette pratique permet non seulement à l’entreprise d’éditer son journal à moindres frais – les comptes rendus et photographies fournis par le personnel évitant de rémunérer des rédacteurs et photographes professionnels –, mais aussi de fédérer les salariés en valorisant ainsi leurs activités et leur travail (Callens, 2022, 56-77).

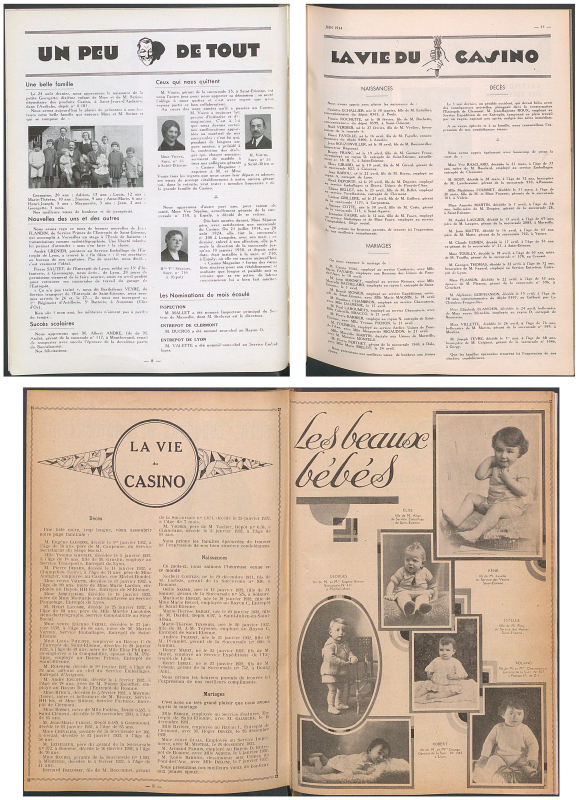

Figure 5 : En haut à gauche la rubrique « Un peu de tout », Casino Magazine, no 92, décembre 1932, p. 8 ; en haut à droite la rubrique « La vie du Casino », no 110, juin 1934, p. 11 ; en bas une double page avec les rubriques « La vie du Casino » et « Les beaux bébés », Casino Magazine, no 83, février 1932, p. 8-9

© AMSE, fonds Casino, 102 S et 1774, 1775 et 1773

À cela s’ajoutent les nouvelles plus personnelles des différents salariés. Ainsi apprend-on dans le numéro de décembre 1932 que M. Voute et Mme Séjalon, respectivement gérants de succursales à Saint-Étienne et Espaly, se retirent pour raisons de santé. Le journal rend également compte des nominations du mois écoulé : M. Mallet devient inspecteur principal du secteur de Marseille, M. Ducros sous-chef au Rayon O de l’entrepôt de Clermont et M. Valette sous-chef au service emballages. Cette page est aussi l’occasion de donner des nouvelles des salariés mobilisés18 et plus largement des familles des employés : le fils d’Albert André, gérant de la succursale no 117 à Montferrand, est félicité pour avoir remporté la deuxième partie du baccalauréat tandis que la famille de Mme et M. Serine, dépositaires des produits Casino au dépôt no 0.181 à Saint-Jeure-d’Andaure en Ardèche, est mise à l’honneur pour avoir donné naissance à un dixième enfant. Une fois de plus, l’esprit de famille est ici valorisé.

Une rubrique sur « La vie du Casino » annonce ainsi chaque mois les événements importants de la vie des employés – mariages, naissances et décès. Une place spécifique est souvent accordée aux portraits des nouveau-nés comme on le voit avec cette page sur « Les beaux bébés » publiée dans le numéro de février 1932. Les photographies sont légendées par le prénom de l’enfant ainsi que le nom du parent salarié et sa fonction au sein de l’entreprise. Tous les employés de Casino sont donc mis en avant, au même titre que les membres de la famille Guichard. En valorisant de cette manière leur activité, leur implication, comme les moments importants de leur vie privée, le magazine promeut l’image d’une grande famille à laquelle chacun contribue à son niveau et instaure un sentiment de communauté et d’appartenance à l’entreprise. Il constitue en cela un véritable outil de gestion et de cohésion des salariés : « Le besoin d’offrir des références communes à tous ses employés […] et d’insuffler un esprit maison devient une nécessité managériale » (Dupuy, 2019, 32) ; l’entreprise instaure un climat social positif, pour lequel la valeur groupe est essentielle, afin que les salariés se sentent fiers d’appartenir à cette communauté. En somme, l’objectif est clair : à travers ce dispositif de fidélisation, il s’agit de s’intéresser et d’impliquer les salariés pour les faire adhérer à l’entreprise.

Créer l’émulation : une mise en concurrence des salariés

Au-delà de la mise en récit de la communauté Casino, le journal d’entreprise se fait outil de mise en concurrence des salariés. L’émulation « est un des principes éthiques et organisationnels » (Zancarini-Fournel, 1990) de l’entreprise qui organise de très nombreuses compétitions par le biais du magazine : concours des dactylos, des meilleures mécanographes, de la meilleure facture, de l’acheteur inconnu, des plus beaux étalages et vitrines, des meilleurs vendeurs de tel ou tel produit, de l’antigrippe19, de vente d’abonnements au Chasseur français20… Ces épreuves, généralement liées à l’activité professionnelle au sein de l’entreprise, s’adressent à plusieurs corps de métiers, mais en particulier aux gérants de succursales. Des compétitions extérieures au travail à proprement parler sont également mises en place comme le concours de photographie qui permettra d’obtenir des images pour illustrer le Casino Magazine21, ou encore le concours organisé à la bibliothèque de l’entreprise qui récompense le service et la personne ayant le plus lu dans l’année (ibid.).

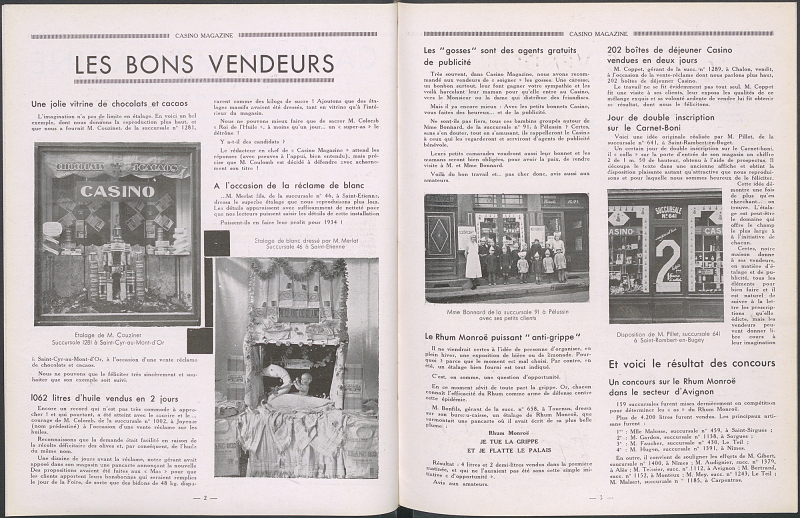

Figure 6 : « Les bons vendeurs », Casino Magazine, no 95, mars 1933, p. 2-3

© AMSE, fonds Casino, 102 S 1774

Les gagnants sont mis à l’honneur chaque mois dans le Casino Magazine. On voit ainsi avec cet exemple du numéro de mars 1933, une double page consacrée aux « bons vendeurs » dans laquelle figurent des photographies de la « jolie vitrine de chocolats et cacaos » réalisée par M. Couzinet à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et de l’étalage de blanc dressé par M. Merlat à Saint-Étienne. Les légendes des photographies indiquent systématiquement les noms, numéros et localisations de succursales des vainqueurs qui posent parfois également devant leur commerce. Cette rubrique est aussi l’occasion de féliciter M. Colomb à Joyeuse, qui a vendu 1062 litres d’huile en deux jours, M. Bonfils à Tournus pour son ingénieuse pancarte publicitaire incitant à l’achat de rhum Monroë, ou encore M. Coppet, à Chalon, qui a écoulé 202 boîtes de déjeuner Casino en deux jours. En valorisant ainsi la contribution de tous les employés, chacun à son niveau, dans l’activité plus globale de l’entreprise, Casino incite les salariés à poursuivre leur engagement.

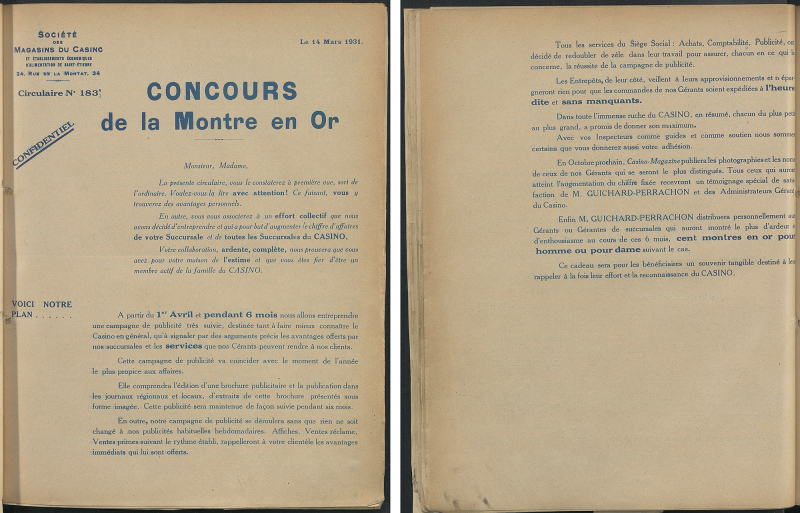

Figure 7 : Circulaire aux gérants de succursales, no 183, 14 mars 1931, « Concours de la Montre en Or »

© AMSE, fonds Casino, 102 S 1165

Le 14 mars 1931, l’entreprise initie le « Concours de la Montre en Or » par le biais de sa circulaire aux gérants de succursales. À travers cette compétition qui accompagne le lancement d’une nouvelle campagne publicitaire22, elle encourage les épiciers à s’« associer à l’effort collectif » en faisant progresser leurs ventes. Elle promet que l’entreprise tout entière est prête à faire face à ce nouveau défi, des services achat, comptabilité et publicité au siège social, aux salariés des entrepôts qui veillent aux approvisionnements et aux commandes : « Dans toute l’immense ruche du Casino, en résumé, chacun du plus petit au plus grand, a promis de donner son maximum23 ». Une fois encore, l’esprit de communauté est mis en avant. La suite de la circulaire annonce ainsi la récompense promise :

En octobre prochain, Casino-Magazine publiera les photographies et les noms de ceux de nos Gérants qui se seront le plus distingués. Tous ceux qui auront atteint l’augmentation du chiffre fixée recevront un témoignage spécial de satisfaction de M. Guichard-Perrachon et des Administrateurs Gérants du Casino.

Enfin M. Guichard-Perrachon distribuera personnellement aux Gérants ou Gérantes de succursales qui auront montré le plus d’ardeur et d’enthousiasme au cours de ces 6 mois, cent montres en or pour homme ou pour dame suivant le cas.

Ce cadeau sera pour les bénéficiaires un souvenir tangible destiné à leur rappeler à la fois leur effort et la reconnaissance du Casino24.

Ainsi, la récompense promue ne se limite pas seulement aux retombées financières prévues pour chaque succursaliste, à la valorisation aux yeux de tous dans le journal d’entreprise ou à ce fameux cadeau, mais aussi et surtout au fait d’être reçu au siège de l’entreprise et de recevoir le présent de la part de M. Guichard en personne. La montre apparaît finalement comme un prétexte pour désigner ce qui constituerait véritablement de l’« or » : la reconnaissance de l’entreprise et la rencontre avec le grand patron. C’est dans cette optique que des rencontres rituelles avec les gérants sont instituées dès 1929, avec la volonté de « célébrer la cohésion de la communauté » et de « consolider la confiance entre la maison mère et ses collaborateurs » (Londeix, 2021, 83).

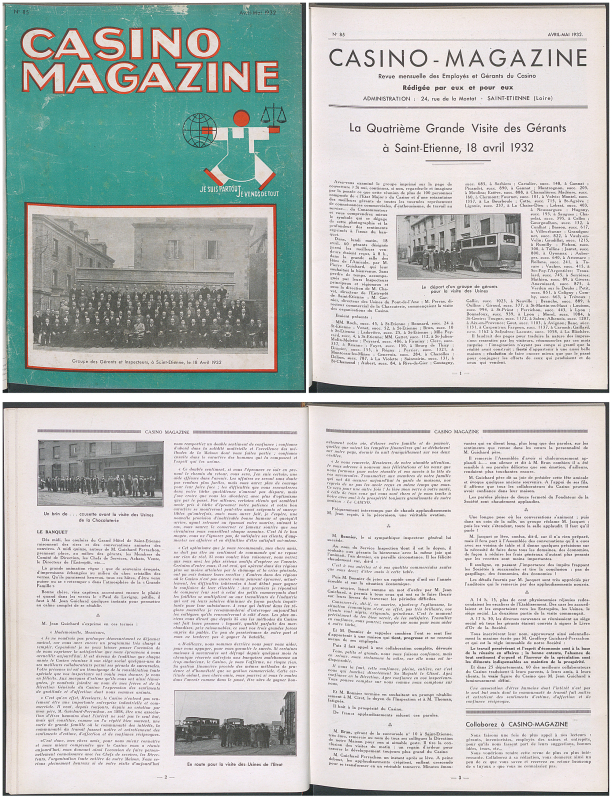

Figure 8 : Casino Magazine, no 85, avril-mai 1932.

Couverture et article « La Quatrième Grande Visite des Gérants à Saint-Étienne, 18 avril 1932 », p. 1-3

© AMSE, fonds Casino, 102 S 1774

Le Casino Magazine revient ainsi sur la quatrième visite des gérants à Saint-Étienne ayant eu lieu le 18 avril 1932 en expliquant que soixante gérants désignés parmi les meilleurs vendeurs ont été reçus dans la salle des fêtes de l’Amicale par Pierre Guichard. La photographie du groupe figure en couverture de ce numéro du journal d’entreprise et les noms des présents sont cités en page intérieure avec les numéros et lieux de leurs succursales. Le compte rendu parle de « profondeur des sentiments exprimés à l’issue du banquet », de « fierté d’appartenir à une aussi belle maison » et de « résolution de faire encore mieux que par le passé pour conjuguer les efforts de ceux qui produisent et de ceux qui vendent » : « Qu’ils paraissent heureux, tous ces hôtes, d’être venus puiser ou se “retremper” dans l’atmosphère de la “grande Famille”25 ». Le discours de Jean Guichard prononcé à cette occasion est également retranscrit :

le Casino n’entend pas seulement être une importante entreprise industrielle et commerciale. Il veut, depuis toujours […] être une association d’êtres humains dont l’intérêt ne soit pas le seul but, mais qui constitue, comme on l’a répété bien souvent, une sorte de grande famille où la communauté des intérêts, la communauté du travail fassent naître et entretiennent des sentiments d’estime, d’affection et de confiance réciproques26.

Le bonhomme Casino, figure anonyme qui représente tous les employés du Casino

Ce message axé sur la « communauté » va s’étendre en dehors du cercle des salariés. La période de l’entre-deux-guerres est marquée par le développement des outils de communication et la naissance de la publicité (Chessel, 1998). Geoffroy Guichard l’a bien compris : s’il s’en empare pour forger l’image d’une grande famille auprès de ses salariés, il va également faire en sorte d’asseoir l’image de la marque auprès d’un plus large public. Il fait pour cela appel en 1931 à Cassandre27 (Weill, 2018), affichiste à la renommée internationale, membre de l’Union des artistes modernes (Barré-Despond, 1986), pour la conception d’une affiche. Dans un style géométrique typique des avant‑gardes artistiques de l’époque, Cassandre imagine une représentation schématique d’une façade type d’épicerie Casino, dont la dominante verte uniforme renvoie à la couleur des devantures de la marque. Au premier plan, un petit personnage, lui aussi simplifié, tient une balance dans une main et un globe terrestre dans l’autre. Il surplombe l’inscription « Je suis partout, je vends de tout » qui deviendra le slogan de la marque.

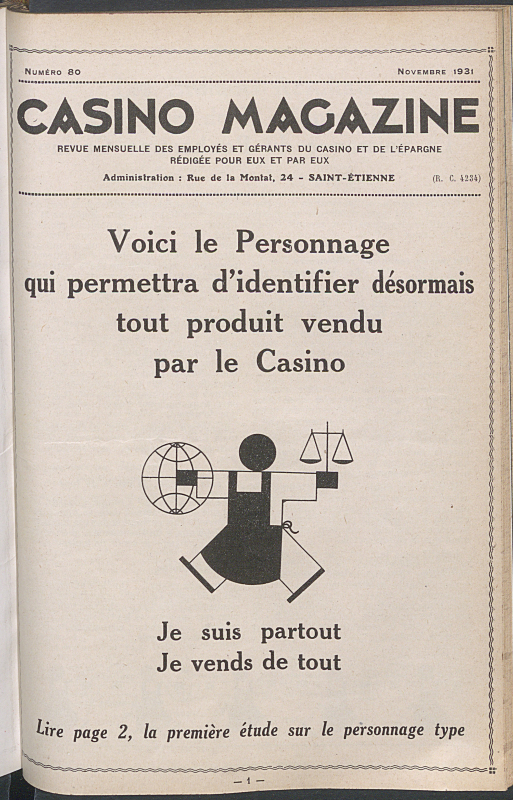

Figure 9 : « Voici le Personnage qui permettra d’identifier désormais tout produit vendu par le Casino », Casino Magazine, no 80, novembre 1931, p. 1

© AMSE, fonds Casino, 102 S 1773

Ce personnage sera extrait de l’affiche pour devenir le tout premier logotype Casino. L’entreprise s’inscrit alors dans une mouvance, instaurée depuis la fin du xixe siècle, de création de « types populaires et impérissables » (Rim, 1931, 885), personnages publicitaires que les clients retiennent parfois davantage que les noms de marques : à l’instar des Fromageries Bel et de leur Vache qui rit, de Michelin pour Bibendum, de Nicolas avec Nectar le livreur de vin, de Banania et son tirailleur sénégalais et de Cointreau avec son Pierrot, Casino mise sur cette nouvelle mascotte pour donner un visage à la marque dans le but qu’elle soit reconnue par le grand public. Alors que toutes ces enseignes ne vendent qu’un seul produit et ont axé leur personnage type sur un article unique, Casino « vend de tout » et choisit donc de représenter ses gérants de succursales plutôt qu’une marchandise en particulier.

De la même manière que le Casino Magazine « consolide l’idée d’une grande maison où le salarié est considéré en tant qu’individu » (Dupuy, 2019, p. 32), c’est la figure individuelle humaine de l’épicier et non pas un produit vendu par la marque qui est ainsi choisi pour constituer le logo, image symbolique d’une enseigne par excellence : dans Casino Magazine, l’ensemble des articles mettent constamment l’humain – plutôt que la marchandise – au centre, qu’il soit au cœur de l’activité industrielle dans les usines, acteur des méthodes de vente dans son magasin, impliqué dans les actions sociales proposées par l’entreprise ou engagé dans des événements relevant de sa vie familiale (mariage, naissances d’enfants). Une fois de plus, le choix est fait avec ce logo de placer l’humain au cœur de l’activité de l’entreprise.

C’est finalement cette figure du gérant idéal, maintes fois mis en avant dans le journal d’entreprise – photographié devant sa devanture, félicité pour ses astuces et conseils ou pour avoir réalisé un chiffre d’affaires notable, qui remporte les concours jusqu’à être parfois récompensé par Geoffroy Guichard en personne… – qui constitue ce personnage. Les nombreux dispositifs de compétitions ont contribué à construire avec le temps une figure type du gérant idéal qui devient le logo de la marque. La stratégie managériale, au départ interne à l’entreprise, se décline ainsi dans une campagne publicitaire grand public, passant d’un mécanisme corporatiste à une finalité commerciale.

Figure 10 : Planche de l’album photographique no 1, septembre-novembre 1932

Tirages photographiques collés sur planche cartonnée, 30,5 × 37 cm.

© AMSE, fonds Casino, 102 S 1806

Cette nouvelle image du gérant idéal est déclinée sur de nombreux supports. Au niveau de la communication interne, on la retrouve en couverture et dans les pages intérieures du Casino Magazine dont la ligne graphique évolue en mars 1932 pour s’adapter à la nouvelle identité visuelle de la marque. Au niveau externe, le bonhomme Casino prend place sur tous les imprimés publicitaires – affiches, catalogues, prospectus, emballages de produits… – mais aussi sur les enseignes et devantures des commerces, véhicules publicitaires, stands de foires… À travers cette forme de matraquage visuel, Casino instaure progressivement son image de marque dans la mémoire des clients. Le caractère anonyme du bonhomme Casino fait qu’il peut être assimilé par la clientèle à n’importe quel gérant d’épicerie en France, mais aussi que l’ensemble des membres de la communauté Casino peuvent s’y identifier. Ainsi, ce personnage parvient à jouer sur les deux tableaux en séduisant en externe comme en interne : le style géométrique est avant tout celui d’une esthétique d’une époque ; mais il permet aussi, là encore, de faire adhérer les salariés à l’entreprise en instaurant une image de marque aux traits communs, dans laquelle tout le monde se reconnaît.

Conclusion

Si les archives Casino constituent un objet précieux pour examiner et retracer l’histoire de l’entreprise, elles permettent également d’observer la manière dont celle-ci s’est mise en scène et a géré ses ressources humaines. À travers le récit de cette histoire que les dirigeants ont souhaité conserver et donner à voir, on perçoit l’importance de la communication et de la pratique de l’image dans la stratégie managériale. Chez Casino, la mécanique corporatiste est bien huilée : il s’agit de créer l’enthousiasme et l’émulation chez les salariés pour générer leur fierté d’appartenir à une communauté dans laquelle ils souhaitent poursuivre leur implication. L’entreprise fidélise ainsi ses employés en façonnant l’image d’une « grande famille » par le biais de la communication institutionnelle interne, comme elle fidélise également sa clientèle en asseyant l’image de la marque auprès d’un large public par le biais de la publicité.

Ce cas d’étude manifeste la manière dont la fabrication d’une identité d’entreprise – qui devient un enjeu majeur de la société commerciale au xxe siècle – peut être intriquée avec la construction d’une communauté de travailleurs. Il est particulièrement intéressant d’appréhender la finalité instrumentale de ces supports de communication, qui deviennent parfois de véritables outils managériaux, sans jamais explicitement se présenter ainsi. Casino promeut ses œuvres sociales en interne alors que la plupart des entreprises à cette époque le font au niveau externe28. Les enjeux de ces pratiques ne sont pas seulement symboliques : la communication de l’entreprise Casino relève d’un caractère performatif en cela qu’elle se nourrit elle-même en même qu’elle nourrit des pratiques managériales, sociales et culturelles diverses, unifiées en un même état d’esprit qui découle de la politique familialiste de l’entreprise.

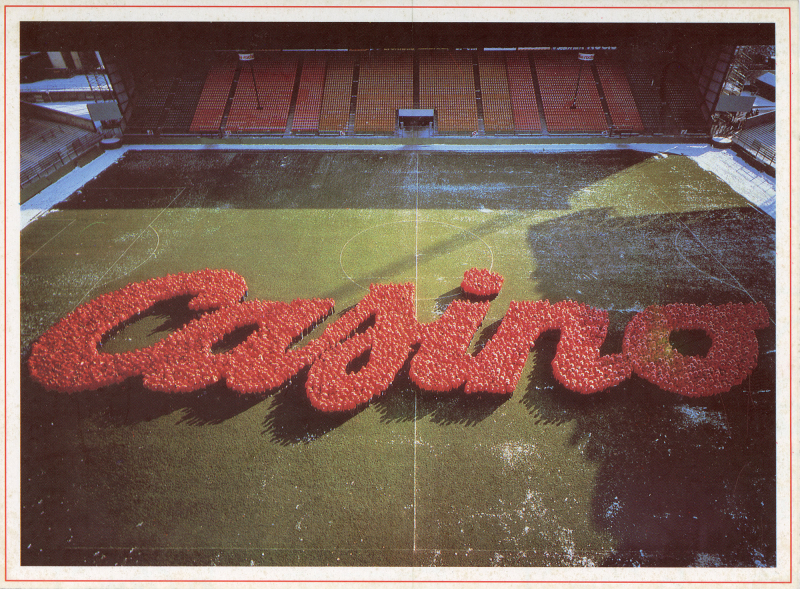

Figure 11 : Sticker publicitaire du stade Geoffroy-Guichard

En 1986, 3 500 employés de Casino sont photographiés en vue aérienne alors qu’ils dessinent le logotype de l’entreprise sur la pelouse du stade Geoffroy‑Guichard.

© AMSE, fonds Casino, 102 S 2147

Cet esprit de famille semble avoir perduré chez Casino durant de nombreuses années, bien après la période du paternalisme d’entreprise du xixe et du début du xxe siècle. Casino Magazine est renommé Notre Magazine en 1939. La parution s’arrête en août 1944 et un nouveau journal interne est publié de 1948 à 1990 sous l’intitulé Entre nous, un titre révélateur une fois de plus de de la valorisation du sentiment de communauté véhiculé au sein de l’entreprise. Le 26 janvier 1986, un événement institutionnel atteste de cet esprit d’entreprise encore actif : 3500 employés de Casino se rendent au stade Geoffroy-Guichard un dimanche matin, sur la base du volontariat29 ; vêtus de rouge, ils s’immobilisent quelques instants à l’emplacement qui leur est réservé pour dessiner le logotype Casino qui est alors photographié en vue aérienne. Cette grande opération de communication, « symbole de la pérennité de cette culture d’entreprise, mélange complexe de tradition et de modernité » (Zancarini-Fournel, 1990), fait une nouvelle fois la promotion de l’enseigne à l’extérieur tout comme elle contribue, en interne, à fédérer les salariés. Il est difficile de savoir comment s’exprime ou pas aujourd’hui cet esprit familialiste, les études n’ayant pas encore traité de son évolution durant les dernières décennies30.