Le lecteur est invité à suivre le promeneur qui pose un regard étonné, sur la cécité.

La cécité : le savoir au plus profond du labyrinthe

Dans Le nom de la rose d’Umberto Eco (1982), le moine aveugle Jorge de Burgos est confronté au héros Guillaume dans la bibliothèque-labyrinthe du monastère, labyrinthe du monde… C’est un vieillard aveugle, blanc de peau et de poils, comme un albinos qui fuit la lumière. Il est le doyen du monastère et le confesseur attitré de tous les moines. Il maîtrise le savoir, mais un savoir obscur, interdit, artisan de la mort et du péché. Dans cette Tour de Babel, le voyant s’égare, alors que Jorge de Burgos qui connaît, lui, le grec, l’arabe, mais surtout la langue des impies, se promène sans voir. Dans son « cerveau catalogue », les livres s’enregistrent, datés, classés, acceptés ou bannis.

Umberto Eco exprime l’idée que « la cécité est la seule vision possible [car]… penser signifie se mouvoir par tâtonnement, par conjoncture » (Eco, 1988).

La force de Guillaume tient au fait qu’il doute et que, pour trouver Jorge de Burgos, il va travailler en aveugle (même s’il combat son aveuglement avec ses verres grossissants). Cette conviction de l’incertitude du savoir va lui permettre de combattre l’obscurantisme et se brûler à la vérité.

L’auteur du Nom de la rose fait sans nul doute allusion à l’écrivain Jorge Luis Borges (1899-1986) quand il met en scène le moine aveugle. Jorge Luis Borges, comme son grand-père et son père va connaître la cécité.

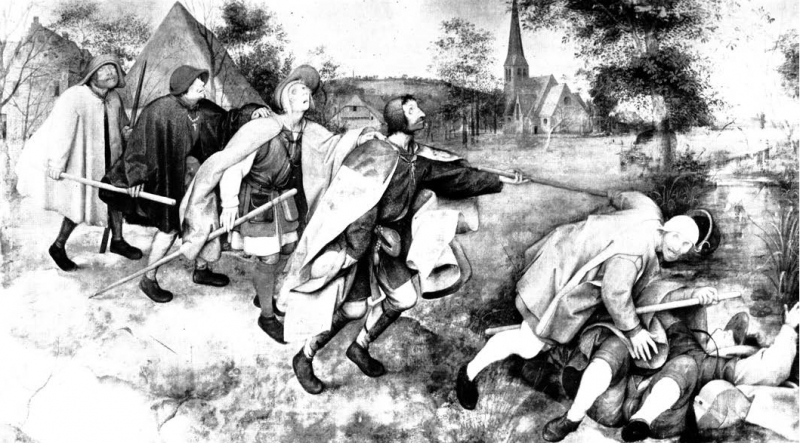

La parabole des aveugles de Pieter Bruegel l’Ancien

Musée national, Naples.

En 1938, assistant bibliothécaire dans un quartier pauvre de Buenos Aires, une septicémie lui fait perdre sa vision déjà déficiente. La référence au moine aveugle se précise… En 1955, à la chute de Péron, il est nommé directeur de la bibliothèque nationale… il devient le bibliothécaire aveugle, la preuve absolue de l’ironie de Dieu, dira-t-il.

En 1979, il prononce une conférence sur la cécité (Borges, 1985) où il développe les thèmes de l’Éloge de l’ombre et celui de la cécité comme un don pour se connaître soi-même. Dans une logique du paradoxe, il dégage de son handicap la force de déjouer le miroir et de lire les apocryphes. (Pour une lecture plus approfondie du thème, il faut se référer à la revue. Voir : « figures littéraires de la cécité », Ligue Braille no 12, novembre 1996.)

Cécité : pitié, innocence et amour

En 1919, André Gide écrit La symphonie pastorale d’abord intitulée La jeune aveugle. Gertrude, c’est d’abord l’innocence d’une jeune aveugle abandonnée et recueillie par un pasteur protestant du Jura suisse. La musique de Beethoven l’ouvre à la connaissance, à la sensation des couleurs, des parfums, des bruits et enfin à l’amour. Gertrude ne voit pas le péché dans les yeux amoureux du pasteur. L’intervention chirurgicale miraculeuse qui clôt le dernier chapitre va lui faire découvrir brusquement le monde visible et perdre alors son innocence. Quand l’héroïne meurt, le visage de la vérité disparaît. « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez point de péché » (Jean, IX, 41).

Cécité : la chute, l’horreur…

(voir image ci-avant)

Dans La parabole des aveugles peinte par Pieter Bruegel l’Ancien en 1568, six aveugles marchent en file indienne en se guidant mutuellement avec la main ou à l’aide de leurs bâtons. Ils avancent inexorablement vers la chute dans le ruisseau. Les personnages ont des attitudes significatives qui vont graduellement, de gauche à droite, de la position debout à la plongée horizontale du premier chutant dans l’eau. L’impression générale suggère une file de dominos qui s’écroule. Bruegel a voulu illustrer un passage de la Bible tiré de Saint Matthieu, chapitre XV : « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Or si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans la fosse. »

Et Charles Baudelaire de surenchérir :

Les aveugles

Contemple-les, mon âme ; ils sont vraiment affreux !

Pareils aux mannequins ; vaguement ridicules ;

Terribles, singuliers comme des somnambules ;

Dardant on ne sait où leurs globes ténébreux.

Leurs yeux, d’où la divine étincelle est partie,

Comme s’ils regardaient au loin, restent levés,

Au ciel ; on ne les voit jamais vers les pavés

Pencher rêveusement leur tête appesantie.

Ils traversent ainsi le noir illimité,

Ce frère du silence éternel. O cité !

Pendant qu’autour de nous tu chantes, ris et beugles,

Éprise du plaisir jusqu’à l’atrocité,

Vois, je me traîne aussi ! Mais, plus qu’eux hébété,

Je dis : Que cherchent-ils au ciel, tous ces aveugles ?

Cécité : découverte

Lucy est née aveugle, en 1802. Sa mère décède durant l’accouchement. Son père, riche châtelain, décide de l’élever dans l’ignorance de sa cécité jusqu’à l’âge de 14 ans. Monsieur Dufau, directeur de l’Institut National des Aveugles de Paris raconte l’histoire de cette jeune fille (Dufau, 1851).

À l’âge de 14 ans, son père lui révèle sa cécité (p. 27-28) :

« … La révélation qui m’avait été faite et dont l’impression première avait été si faible, ne tarde pas à exercer une influence marquée sur mon existence… J’eus, pour fixer mes doutes, l’idée d’une étrange expérience et qui fera sourire plus d’un lecteur ; un matin, je revêtis une robe que je ne portais plus depuis longtemps et me présentais ainsi devant ma nourrice…

- Jésus ! dit-elle, Lucy, pourquoi donc as-tu mis cette vieille robe qui ne te va plus qu’aux genoux ?...

… J’acquis ainsi la conviction que sans poser la main sur moi, ma nourrice avait pu connaître immédiatement que j’étais revêtue de la robe trop courte. C’est donc cela VOIR. »

« Cherchant un autre jour à me faire l’idée de la couleur rouge, je me rappelai qu’on me disait que j’étais rouge, moi-même, lorsqu’à la suite d’un vif mouvement, le sang avait tout à coup afflué à ma figure.

Une étoffe rouge devait donc ressembler à ma peau dans ce moment, c’est-à-dire produire un effet plus ou moins analogue sur les yeux. » (p. 71.)

La promenade s’achève, … lecteur il est temps de te reposer. Assieds-toi sur un banc, plutôt à l’ombre, …, ferme les yeux un moment et écoutes…