La recherche médicale appliquée à l’être humain a fonctionné sans réglementation précise jusqu’à la promulgation de la loi du 20 décembre 1988 intitulée : « Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales ». Cette loi résulte d’une proposition de deux sénateurs, Claude Huriet et Franck Sérusclat, respectivement médecin et pharmacien. Les auteurs souhaitaient réglementer et organiser les modalités de la recherche appliquée sur la personne malade ou en bonne santé dans un souci de transparence et de contrôle de cette pratique. Il est à noter que la loi fait référence dans son intitulé à la « protection des personnes » avant même l’organisation de la recherche.

Cette loi concerne « les essais ou expérimentations organisés et pratiqués sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales ». Il s’agit donc de toutes les recherches débutantes ou un peu avancées pour lesquelles les médecins souhaitent confirmer leurs hypothèses pour l’amélioration de l’état de santé d’un malade ou bien de savoir si tel produit pharmaceutique est bien assimilé par l’organisme, par exemple ; il s’agit dans ce dernier cas de tester le produit sur un sujet sain.

La loi a étendu, à partir de 1994, son champ d’action « aux sciences du comportement humain » et aux recherches « en psychologie ». Il n’est pas aisé de définir précisément les limites de la recherche comportementale. Dans son rapport sur l’éthique de la recherche dans les sciences du comportement humain (14 octobre 1993), le Comité Consultatif National d’Éthique précise que « parler est un comportement » et que la « dénomination sciences du comportement humain n’exclut pas les disciplines cliniques, telles que la psychologie d’inspiration analytique ». Voilà donc le champ des recherches en psychologie largement ouvert.

La loi prévoit la création, dans chaque région, de Comités Consultatifs de Protection des Personnes qui se prêtent à des Recherches Biomédicales (CCPPRB). Cinq comités dans la région Rhône-Alpes ont débuté leur travail dans le premier semestre 1991.

Les CCPPRB comprennent huit collèges. Les douze membres titulaires (et douze suppléants) sont nommés pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans. Leur candidature est proposée par les instances universitaires, hospitalières et professionnelles à la Direction Régionale de l’Action Sanitaire et Sociale (DRASS) qui procède à un tirage au sort.

- Collège 1 : quatre personnes « qualifiées en matière de recherche médicale » dont au moins trois médecins.

- Collège 2 : un médecin généraliste.

- Collège 3 : deux pharmaciens dont au moins un exerce dans un établissement de soins.

- Collège 4 : un infirmier.

- Collège 5 : une personne « qualifiée en raison de sa compétence à l’égard des questions d’éthique ». (C’est à ce titre que je siège dans un CCPPRB.)

- Collège 6 : une personne « qualifiée en raison de son activité dans le domaine social » (travailleurs sociaux ou représentants d’associations).

- Collège 7 : un psychologue.

- Collège 8 : un juriste (magistrat, avocat, enseignant à l’université de droit).

Le quorum requis est la présence de la moitié des membres pour qu’un avis soit rendu. Toutefois, l’obligation est la présence minimum de quatre membres des collèges 1 à 4 et deux membres des collèges 5 à 8. Les avis sont pris à la majorité relative des présents. Il y a donc d’emblée une disproportion parmi les membres du comité. Les représentants de la recherche et de la médecine forment le double des autres collèges. Cette mesure pèse lourd sur le fonctionnement du comité où les représentants des disciplines non médicales se trouvent toujours en minorité.

Le rôle du CCPPRB est de rendre un avis sur les protocoles de recherche qui lui sont présentés. En effet, tout chercheur est tenu, avant d’engager une expérimentation, de soumettre son projet à un CCPPRB. Les sanctions pénales sont lourdes pour celui qui s’y soustrait : « Un an d’emprisonnement et 100 000 francs d’amende ».

Le CCPPRB rend son avis sur les « conditions de validité de la recherche au regard de la protection des personnes » et « la pertinence générale du projet ». Il étudie les objectifs de la recherche et sa méthodologie. Il porte un regard attentif et critique sur l’information des personnes et sur le recueil du consentement de leur participation à une recherche.

La première difficulté à rendre un avis favorable qui tienne compte de la protection de la personne réside dans le fait que les enjeux financiers provenant en particulier de l’industrie pharmaceutique sont très importants ; en effet, cette dernière engage préalablement des sommes d’argent considérables pour que les expérimentations soient réalisées. La seconde est le fait que ce sont les mêmes personnes (au sens d’avoir les mêmes fonctions) qui proposent des recherches et celles qui siègent dans le CCPPRB. Un délicat compromis est donc toujours à trouver entre la nécessité d’organiser une expérimentation et celle de protéger la personne qui s’y soumet. Il est en effet facile (si l’on n’y prend pas garde) de ne pas considérer la personne malade comme sujet (d’ailleurs l’expression populaire, lorsqu’il s’agit d’expérimentation, est le terme cobaye) de sa propre histoire et de sa maladie.

Le rôle des psychologues est de proposer des modifications sur la méthodologie pour tenter de limiter les contraintes du malade. Je pense, par exemple, à une expérimentation sur la douleur dans un cas de cancer. Le médecin proposait de tester un médicament contre un placebo (substance inactive). Le CCPPRB a estimé qu’il n’était pas acceptable que des malades souffrent inutilement et a imposé que ce médicament contre la douleur soit testé par rapport à un autre médicament déjà existant.

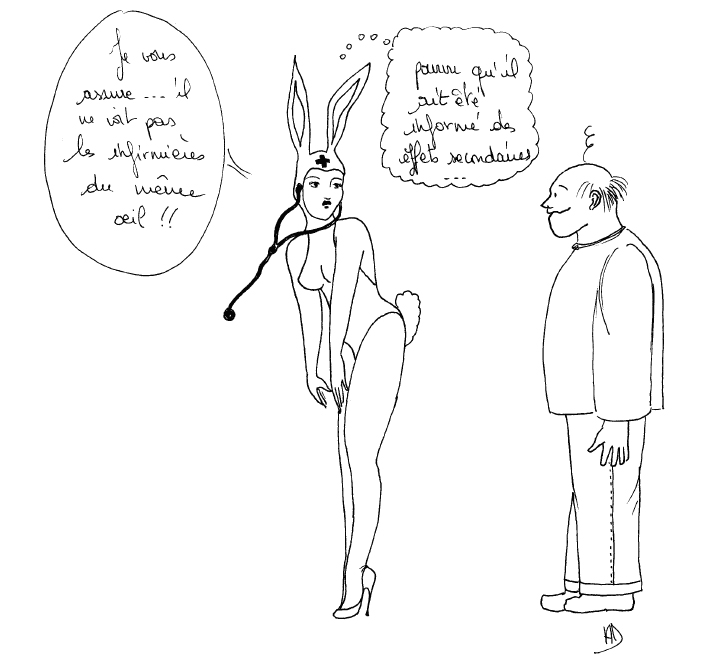

L’information des personnes est un objectif primordial. En effet, un consentement libre et éclairé ne peut être donné que si les informations concernant un essai sont rédigées dans un langage clair et précis. Il n’est pas question de passer sous silence les effets secondaires d’une médication (et ils sont nombreux) ou bien des contraintes telles que des journées d’hospitalisation ou un séjour en chambre stérile. De même, la notice d’information pour des enfants doit être écrite dans un langage qui leur soit accessible. Un enfant, bien qu’il soit mineur, doit pouvoir refuser de participer à une recherche, en toute connaissance de cause.

Une autre donnée qui prête à débat et réflexion est celle des questionnaires dits de qualité de vie, annexés à certains protocoles de recherche. Aux dires mêmes des médecins qui les proposent, cela devient une coutume que de proposer ces questionnaires aux malades pour tenter de leur montrer qu’ils s’intéressent à leur vie (psychique ?), par opposition à une centration unique sur leurs symptômes physiques. Or ces questionnaires reprennent des paramètres sur la sexualité, l’angoisse, la dépression, la vie affective, etc., qui sont à considérer comme une recherche comportementale. Bien souvent, les objectifs, la méthodologie, l’exploitation des résultats ne sont pas décrits dans le protocole. Il est difficile de faire admettre aux scientifiques et aux médecins que des questions sur l’intimité de la personne peuvent provoquer des réactions néfastes chez elle.

Aurélie Desme

À titre d’exemple, je rapporte ici l’enquête menée auprès des étudiants en première année de psychologie et d’autres disciplines en mai 1995. Cette recherche, initiée par des médecins épidémiologistes, et non par des psychologues avait pour objectif de recueillir des éléments sur l’adaptation des étudiants à l’université. Recherche sur le comportement, donc. Le questionnaire était remis aux étudiants lors d’une séance de Travaux Dirigés (et notamment concernait un groupe que je dirigeais). Les questions portaient (entre autres) sur le fait d’avoir ou de ne pas avoir de relations sexuelles, de fumer ou non du cannabis, etc. Une question rédigée ainsi : « Est-ce que votre père s’intéresse à vous ? » a été immédiatement connotée par plusieurs étudiantes sur un mode sexuel et incestueux.

Mon opinion est qu’un chercheur n’a pas le droit de poser une question d’une telle ambiguïté et de provoquer une telle intrusion chez une personne. Je pense qu’un psychologue aurait proposé une formulation telle que : « Pensez-vous que votre père porte de l’intérêt à vos activités ? ». Il semble que c’était le but de cette question et si ce n’était pas le cas, c’était encore plus grave de faire violence à des personnes qui ne réclamaient pas qu’on leur pose des questions sur leur vie privée.

En conclusion, la loi oblige à une transparence quant à l’organisation de la recherche scientifique. Il est à noter que l’intitulé sur la protection des personnes interroge contre qui ou contre quoi faut-il protéger les malades. Pourtant, il n’est pas question d’avoir une position de principe pour ou contre la recherche. Néanmoins, la vigilance s’impose pour que tous (médecins, malades et plus largement la collectivité) en tirent des bénéfices, si toutefois cela est conciliable.