Être sollicité en tant que psychologue pour prendre, recevoir, accueillir, un stagiaire en psychologie, nécessite réflexion, élaboration des processus mis en jeu avant, pendant et après la venue du stagiaire dans l’institution concernée.

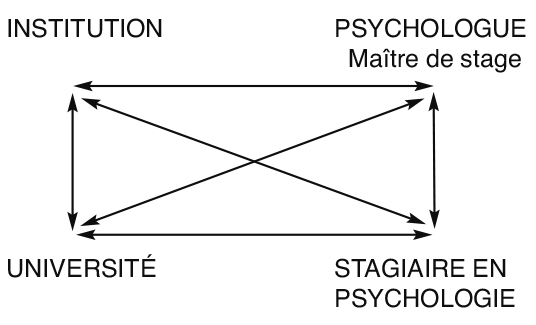

Nous observons deux triptyques relationnels se combinant, au sein de chaque entité, provoquant des modifications, des transformations de par cette situation nouvelle, dans un temps et un cadre déterminés.

Notre expérience de « Maître de stage » nous amène ce jour à considérer la pertinence d’une « mise en travail » dans l’institution, au cours de l’attente nécessaire d’un stagiaire psychologue. La réponse souvent hâtive du « oui tout de suite », à la demande pressante du stagiaire, prive l’institution d’un travail de mise en sens des représentations émergeant de par cette situation nouvelle.

Le contenu des inquiétudes, attentes, interrogations des équipes soignantes, de la direction, des médecins… nous renseigne parfois sur les représentations existantes de notre place, rôle, fonction de psychologue dans l’institution.

Ce futur stagiaire peut paraître intrusif au sein des relations déjà instaurées avec le psychologue, il va falloir « partager », accepter que les pensées du psychologue ne soient pas uniquement centrées sur l’institution. Une relation de confiance va s’instaurer entre ce psychologue et le stagiaire, où des échanges à propos de ce qui se passe, se pense et s’élabore dans l’institution, resteront au sein d’un espace relationnel privilégié, en l’absence des équipes soignantes, médicales, de la direction.

Le psychologue, avant l’arrivée du stagiaire, pourra déjà permettre une mise en travail des fantasmes liés à ce sentiment d’exclusion.

L’investissement du psychologue pour ce futur stagiaire, l’alliance possible entre eux, l’appartenance à un même « corps » professionnel, réveille parfois des sentiments de jalousie, de rivalité de par ce désir sous-jacent de faire « corps » avec le psychologue.

Les équipes soignantes verront dans l’arrivée du stagiaire psychologue la possibilité de pouvoir enfin demander à un autre ce qu’elles n’obtenaient pas du psychologue en poste. Des formulations comme « il pourra venir avec nous pour les toilettes et les soins, cela ne nous dérangera pas », ou encore « il pourra faire un groupe d’animation, ce que nous ne pouvons mettre en place par manque de temps », nous évoque le désir inconscient de certains membres des équipes de soins, de voir en la personne du stagiaire psychologue, celle qui pourra apaiser les sentiments de culpabilité vécus par les soignants : il se doit d’être identique à nous par cette alliance, il pourra « enfin » nous soulager de tous nos maux.

Nous évoquons ici essentiellement les institutions que nous désignons comme Institution du FAIRE, hôpital général, local, gériatrique où le « psy » est encore vécu par les soignants et les médecins comme « l’extra-terrestre » venu d’un autre monde, pour réintroduire inlassablement la notion de SUJET DE SOINS.

Le travail préalable de mise en mots et en sens des représentations émergeant lors de la venue prochaine d’un stagiaire psychologue nous renvoie au fonctionnement même de l’institution, d’idéalisation parfois de la fonction du psychologue, tellement bon qu’il doit continuer à nous nourrir, lui et lui seul, ou encore à la fonction du psychologue qui refuse d’être « avec », « en nous », pour mieux « nous » comprendre.

Quand le psychologue oscille entre ces deux positions, la question de la différence des sexes, des générations, vers un processus créateur, d’élaboration des situations quotidiennes, va pouvoir être travaillée ensemble, et la venue du stagiaire est parfois le déclencheur de tels processus.

Le psychologue en poste, élabore également en lui, pendant ce temps de « latence », ses propres capacités à recevoir un stagiaire. Le manque de temps d’un travail théorique des observations cliniques, les manques théoriques, sont là pour témoigner parfois de la teneur de l’implication affective du psychologue au sein de l’institution : indice de trop = « être mangé par l’institution », indice du pas assez de recul, à travers des temps d’élaboration (lectures, congrès, supervisions…).

La recherche préalable de contenus théoriques pouvant étayer certaines pratiques du psychologue, ou encore l’émergence de projet de prise en soins spécifiques (de type groupale, familiale), permet un travail de pré-investissement de la place, et fonction du futur stagiaire psycho.

Nous observons la tendance des psychologues Maîtres de stage à vouloir rencontrer le futur stagiaire pour « évaluer » s’il convient aux attentes de chacun. C’est ici qu’intervient la notion de MAÎTRE DE STAGE, Maître du latin Magister, « être qualifié pour diriger, surveiller ».

Quand un psychologue s’engage à devenir pour une durée déterminée « maître de stage » n’en oublie-t-il pas parfois sa fonction première de psychologue ?

Nous aimons tous le « bon stagiaire », celui qui possède une distance suffisante, ni trop près, ni trop loin, une autonomie de pensée, d’action, tout en nous demandant conseil. Celui également qui ne bouleverse pas trop l’institution avec des injonctions pulsionnelles envers les équipes soignantes, celui qui ne critique pas trop notre fonction, celui qui comprend tout de suite l’attitude thérapeutique à adopter avec tel patient ou telle famille.

Quand le stagiaire psychologue ne correspond pas à tous ces critères, nous nous tournons parfois vers l’Université, souvent en fin de stage. C’est parfois un appel au secours mélangé à de la colère.

Ceci renvoie bien évidemment aux représentations idéales de la fonction du psychologue en poste. Parfois, ce même psychologue a quitté ce lieu « idéal » d’enseignement, avec le désir de venir téter de temps en temps du « bon sein ».

La venue du stagiaire peut réveiller cette nostalgie vécue par le psychologue, mais elle peut également faire émerger des contenus « non-digérés » d’un enseignement que l’on se plaît et se complaît à critiquer inlassablement.

L’accueil que nous réservons au futur stagiaire nous renseigne aussi, sur les liens que nous entretenons avec cette institution qu’est l’Université de laquelle nous « sortons ».

C’est à partir de cette pré-analyse des enjeux relationnels entre le psychologue, l’institution, l’université, occasionnée par la venue d’un stagiaire « psy », que pourra se définir un cadre de travail pour ce dernier.

À travers sa fonction, le psychologue Maître de stage est le garant de ce CADRE au sein duquel le stagiaire psychologue pourra vivre des expériences, les élaborer en vue d’une production (note de recherche, mémoires…) qu’il restituera à l’institution lors de sa fin de stage. Cette production symbolise le « rendu », la récupération du « donner sans recevoir », source d’un retour à un sentiment d’unité institutionnel.

Le temps de « l’après-stage » est également un moment nécessaire de reprise des vécus de séparation occasionnés par le départ du stagiaire. Lorsqu’une institution reçoit fréquemment des stagiaires « psy », le temps du stage fait partie d’un temps institutionnel, rythmant l’expérience de situations spécifiques, comme des groupes de parole, des séances d’art-thérapie… Ces groupes thérapeutiques prennent naissance à l’arrivée du stagiaire et s’éteignent lors de son départ. Le temps de latence du « sans stagiaire psycho. », permet également au psychologue de susciter un travail de mise en lien des situations groupales vécues précédemment.

Être « bon » ou « mauvais » stagiaire psychologue, ou « bon » ou « mauvais » Maître de stage, appartient à l’élaboration des processus psychiques vécus au sein même du CADRE défini par le psychologue et avec le stagiaire.

La difficulté observée par le psychologue et ressentie par le stagiaire du « non-respect » de ce cadre ou d’une impossible adhésion, nous renvoie nécessairement aux limites d’une capacité psychique à devenir psychologue.