« L’approche systémique propose une réelle révolution conceptuelle (révolution signifie au sens étymologique retournement) où la recherche des compétences remplace la correction des erreurs, où la circulation de l’information est privilégiée aux dépens de la production de l’aveu, où le processus et la relation sont plus importants que les contenus » (G. Ausloos, 1995).

Ces quelques phrases de G. Ausloos brossent assez bien la toile de fond du paradigme systémique tel qu’il est actuellement appliqué aux thérapies de couple et de famille mais également aux interventions en réseaux ou en institution. Les termes qui apparaissent en gras vont nous permettre de préciser brièvement la culture de référence.

Quelques axes théoriques de la culture systémique

Toute révolution conceptuelle induit un changement de regard. Le paradigme systémique offre un changement de regard en élargissant le champ d’observation au contexte où se produit un problème : Ce contexte est autant spatial, l’environnement relationnel et ses modes d’interaction, qu’historique, transmission de récits et de modèles. Mais il s’agit aussi de passer de l’instantané de la photographie à une caméra qui explore un environnement changeant et dynamique. Cependant la façon d’orienter la caméra induit la compréhension des difficultés présentées car l’observateur fait partie du contexte.

En termes plus concrets cela signifie que tout symptôme sera non seulement vu par rapport à l’individu en souffrance et en fonction de la demande mais aussi resitué dans le paysage interactionnel et mythique (valeurs, croyances partagées par le groupe familial) où il se produit.

Rechercher les compétences plutôt que de souligner les erreurs, c’est renoncer à isoler un comportement en le qualifiant de bon ou de mauvais, d’échec ou de réussite pour s’intéresser aux processus relationnels qui le sous-tendent. C’est relativiser la question du dysfonctionnement en se centrant à l’inverse sur la fonctionnalité, dans le milieu où il survient, d’un échec ou d’un comportement en apparence « aberrant ». Cela implique, comme le souligne G. Ausloos (1995) d’abandonner les rives trop connues du modèle judéo-chrétien de la faute, de la culpabilité et de l’aveu pour aborder le rivage moins familier des modèles de la complexité animés par des notions telles que : la responsabilité (au sens anglo-saxon de response-ability), capacité à répondre, la construction d’autres « réalités », plutôt que la réparation, les ressources plutôt que les déficits. En bref il sera davantage question, en approche systémique, de modélisation, de mobilisation et moins d’explications ou d’imprécation.

Favoriser la circulation de l’information consiste à réintroduire de la différence qui fasse différence dans la relation (Bateson G., 1980). Il s’agit, par la façon d’explorer une situation et de conduire un entretien, d’éviter la répétition d’interactions peu fonctionnelles d’ouvrir à d’autres lectures et donc à d’autres possibles.

Donner la prévalence au processus et à la relation complète ce qui vient d’être dit concernant la circulation de l’information. Une problématique est toujours envisagée de façon cinétique en la reliant, par exemple, à la dynamique des appartenances et à la danse entre loyauté et autonomie. C’est dire que le contenant et le cadre se situent à un méta-niveau (niveau logique au-dessus) par rapport aux contenus. Contenant et cadre font référence aux limites entre le dedans et le dehors mais également aux frontières entre cette famille et la société, les frontières entre les générations, les frontières entre les individus d’une même génération. En bref circulation de l’information et activation des processus relationnels ne signifient pas transparence et absence de délimitation mais vont de concert avec la reconnaissance d’espaces différenciés et la création d’espaces médiateurs dans la relation d’aide.

Sylvie Sédillot

Méthodes

La thérapie familiale systémique, par le travail sur la communication verbale et non verbale qu’elle impose, utilise l’enregistrement vidéo des séances qui ont lieu, si une thérapie s’engage, au rythme environ d’une fois par mois. (Cet enregistrement est en général bien accepté et est soumis, bien sûr, au strict secret professionnel, les bandes étant détruites à la fin de la prise en charge). Par ailleurs l’usage de la co-thérapie est fréquent, il permet aux deux thérapeutes d’avoir des positions différentes : l’un mène l’entretien avec la famille, le second est soit en recul, soit dans une salle de supervision avec la vidéo, il peut ainsi avoir un regard sur ce qui se passe entre le thérapeute et la famille et éventuellement aider son collègue à sortir d’une situation bloquée et d’interactions répétitives par rapport à la communication familiale.

Compte tenu du cadre imparti nous nous contenterons de présenter les deux orientations principales qui sous-tendent notre pratique actuelle d’entretien avec les couples et les familles et qui s’inscrit dans l’évolution de la thérapie systémique telle qu’elle s’est développée en Europe à partir de la fin des années soixante-dix.

La nécessité de créer un espace intermédiaire où puisse s’instaurer un dialogue novateur. En effet deux périls guettent toute rencontre à projet thérapeutique : celui de la confrontation des modèles : celui du patient et celui du thérapeute.

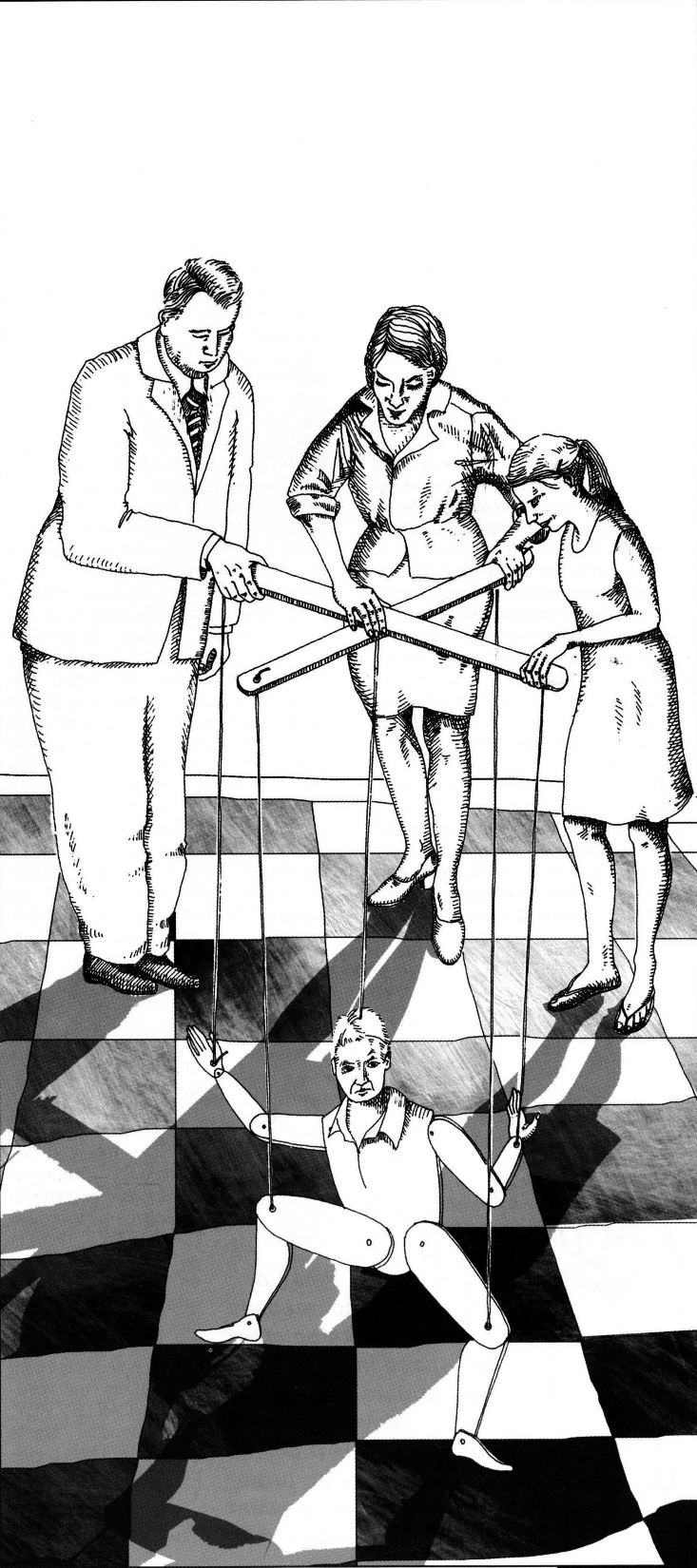

Cette confrontation comporte toujours le risque de conduire à une escalade symétrique entre les partenaires où la seule question qui se pose est de savoir qui a raison. Concrètement la famille qui vient consulter a son idée, son explication du problème, et le thérapeute a une théorie de référence qui lui permet d’évaluer et de classer les dysfonctionnements. Chacun est enfermé dans son système de croyances, un modèle exclut l’autre, il n’y a pas vraiment de rencontre mais un affrontement où on pourrait dire de façon métaphorique que : 1 + 1 = 2. Celui de la fusion qui, elle, favorise la confusion. Par exemple le thérapeute devient un amateur passionné du drame familial et perd son autonomie de professionnel ou bien la famille est séduite par la théorie du thérapeute et s’efforce d’y correspondre. Cela peut aboutir à une prise en charge interminable mais où rien ne change vraiment. Dans ce cas un système de croyance absorbe l’autre et pour reprendre la même métaphore on pourrait dire que 1 + 1 = 1.

Cette présentation est certes rapide et un peu caricaturale, elle a le mérite d’être le fruit de l’expérience. Peu à peu s’est donc imposée la nécessité de créer un espace intermédiaire de double description (selon la formule de G. Bateson, 1980) où vont pouvoir coexister deux modèles qui vont se perturber l’un l’autre tout en gardant une part de leur autonomie. Ces perturbations réciproques réintroduisent au sein de la rencontre une dynamique qui favorisera l’amélioration et l’évolution des processus relationnels. On pourrait alors dire que 1 +1 = 3 (Caille, 2004) : le modèle familial, le modèle et les hypothèses du thérapeute, le modèle co-construit dans l’espace de la rencontre qui devient espace de liberté et d’innovation.

La communication analogique et de rituels thérapeutiques

Les notions de base proposées par les praticiens-chercheurs de l’École de Palo Alto dans leur ouvrage sur la pragmatique de la communication (Watzlawick et al., 1972) restent des références de base dans l’intervention systémique avec des approfondissements et des développements propres aux différents courants de cette approche :

L’école de Milan sous la direction de M. Selvini-Palazzoli a longtemps travaillé sur l’étude des paradoxes aussi bien dans le décodage des interactions familiales que comme technique d’intervention (Selvini-Palazzoli et al., 1978). Cette approche paradoxale reste aujourd’hui encore une pratique intéressante dans le cas de situations familiales bloquées à patient psychotique ou dans le cas d’anorexie mentale sévère. On doit aussi aux praticiens milanais la méthode aussi rigoureuse qu’opérationnelle du questionnement circulaire : la conduite de l’entretien est menée à partir de questions triadiques qui invitent une tierce personne à communiquer sur la relation de deux autres membres de la famille. Par exemple le thérapeute demandera, en s’adressant à un membre de la fratrie : « lorsque votre sœur présente une crise d’asthme, qui de vos deux parents se montre le plus concerné ? Comment cela se traduit-il ? » (Seywert, 1993, p. 80). Ces questions circulaires permettent d’emblée de déplacer l’attention portée au seul patient sur la structure interactionnelle qui sous-tend la problématique. En collaboration avec P. Caillé, mais aussi dans la même direction que certains travaux de l’École de Rome (L. Onnis) nous avons choisi d’élaborer et d’expérimenter des techniques d’entretien qui donnent la primauté au langage métaphorique (Caille, Rey, 1988) et au langage analogique en partie non verbal (gestes, attitudes, mimiques, intonation, position dans l’espace etc.). Ces techniques qui sont des rituels thérapeutiques (Caille, Rey, 1994) appelés « objets flottants » ont trois principales fonctions :

- Ce sont des marqueurs de contexte, ils aident à créer et à maintenir l’espace intermédiaire de liberté en balisant le cadre de la rencontre.

- Ils agissent comme révélateurs du modèle organisant de la famille tant au plan phénoménologique des interactions qu’au plan mythique (système de croyances partagées par tous les membres d’un même groupe) et du même coup activent et facilitent la circulation de l’information.

- Enfin ils restent comme traces et témoins de la rencontre. Que ce soit à travers la réalisation d’un génogramme et d’un blason, la confection de masques, la mise en scènes de sculptures, la construction d’un parcours de jeu de l’oie, la co-création d’un conte systémique, ces rituels thérapeutiques constituent autant de « messages irrécupérables » (Rey, 1987) puisqu’ils deviennent une trace tangible du chemin parcouru, signe matériel de l’irréversibilité du temps : la situation ne sera plus jamais comme avant, elle pourra seulement advenir.

Cette double dimension, création d’un espace tiers par l’utilisation de rituels thérapeutiques à forte composante analogique, est présente dès le premier entretien. Par exemple par l’introduction d’un panier à problèmes où chaque partenaire sera invité à déposer ce qui, dans la famille, lui fait le plus souci (mais il devra aussi, en le soupesant, préciser le poids du panier, quand a-t-il été le plus lourd et pour qui ? Qui peut l’alléger et comment ? Ce panier a-t-il un double fond ? etc.). Ainsi même si la consultation se résume à une seule séance, un certain nombre d’informations aura pu être remis en circulation. Cette double dimension reste dominante jusqu’au dernier entretien puisque les thérapies de couple ou de famille se terminent le plus généralement par un conte systémique (Caille, Rey, 1988) (écrit par le thérapeute à partir de ses résonances sur l’information recueillie au cours des différentes séances, mais inachevé et complété par chacun des membres de la famille). Ce procédé favorise le processus de séparation qui ainsi ne s’apparente pas à une rupture.

Sylvie Sédillot

Les indications

Plutôt que d’envisager l’indication en fonction de la pathologie, les thérapeutes systémiques préfèrent l’inscrire dans la nature de la demande. Comme le souligne R. Neuburger (1980) : si un sujet présente un symptôme, en souffre et l’allègue pour demander de l’aide, alors c’est une bonne indication de thérapie individuelle. Si un sujet présente un symptôme, n’en souffre pas et qu’un des membres de la famille fait la démarche de demander de l’aide, alors c’est une bonne indication de prise en charge familiale. En bref moins un sujet se montre autonome (enfants, adolescents, et vieux adolescents par exemple) plus l’orientation thérapeutique doit viser la prise en compte du groupe d’appartenance, ce qui permet de travailler d’abord sur la désaliénation familiale et/ou institutionnelle (Neuburger, 1980).

Sylvie Sédillot

Pour conclure

L’approche systémique appliquée à la psychothérapie a eu le grand mérite d’introduire la notion de « contexte comme matrice du signifié ». En cela elle est en pleine résonance avec une époque où l’écosystème, l’environnement devient un thème majeur de préoccupation. Elle a connu un développement rapide et est traversée par de nombreux courants, ce qui fait sa richesse mais peut aussi conduire à des dérives. Actuellement un grand nombre de praticiens chercheurs européens travaillent à faire rimer rigueur et créativité, on ne peut que s’en réjouir.