Au détour de ma pratique en cancérologie auprès de femmes atteintes de cancer du sein, un questionnement a émergé quant à la place que le regard pouvait prendre dans la psyché de ces patientes.

En effet, le sein prend, dans notre culture, une valence de séduction. Devenant objet de marketing il se doit d’être parfait, magnifié. Il s’expose au regard sur les plages, ou par les jeux de décolletés. Sa composante nourricière est peu à peu gommée, mise au second plan. Dès lors, la découverte de leur reflet dans le miroir n’est que rarement simple pour les femmes venant de subir une opération plus ou moins mutilante. Ce nouveau reflet rentrant en collusion avec leurs propres représentations corporelles, une multitude d’affects tels que l’angoisse ou la peur peut survenir. Elles peuvent se retrouver notamment face à une perte de leur potentiel de séduction.

Or, certaines femmes ont particulièrement retenu mon attention par la composante honteuse qu’elles manifestaient, et qui se trouvait traitée par des mécanismes de type exhibition et retournement projectif1. Cela m’a conduit à penser2 que cette honte se révélait être une honte identitaire qui trouverait son origine dans la constitution même de leur identité de femme, celle-ci s’étant réalisée par un investissement massif de leurs seins. L’atteinte du sein au moment du cancer viendrait donc mettre à mal cette construction Identitaire.

Selon Winnicott, la mère, par son regard, permet à l’enfant d’intégrer son sentiment d’existence et est donc au fondement de la constitution de son narcissisme primaire. Comme le dit René Kaës dans son article « Introduction à l’analyse transitionnelle3 », « [le visage de la mère] est notre premier miroir où nous réunifions […] les morceaux de notre Moi corporel dans l’imago qui en forme l’unité ». C’est donc ce regard premier qui est au fondement de la reconnaissance de l’identité. Qu’en est-il de cette construction identitaire chez ces patientes dont l’identité est ébranlée par le cancer du sein ?

M.-F. Dispaux relève également que la question du regard est centrale dans le mythe de Narcisse4. C’est après avoir vu son reflet dans l’eau que Narcisse tomba amoureux de son image et se noya. Si, dans ce mythe, Narcisse est fasciné par la beauté que lui renvoie son image, dans le cas de la plupart des femmes atteintes d’un cancer du sein, nous pouvons observer un mouvement inverse. Beaucoup de patientes fuient l’image que leur renvoie leur miroir. Celle-ci est pour elles insupportable au point qu’elles multiplient des jeux de miroir leur permettant d’obtenir une image parcellaire d’elles-mêmes. Elles positionnent par exemple leurs flacons de produits de beauté devant le miroir pour ne pas être confrontées directement à leur image. Certaines cherchent à trouver le bon angle du miroir à trois faces de leur salle de bain pour ne pas avoir à recevoir leur image de plein fouet.

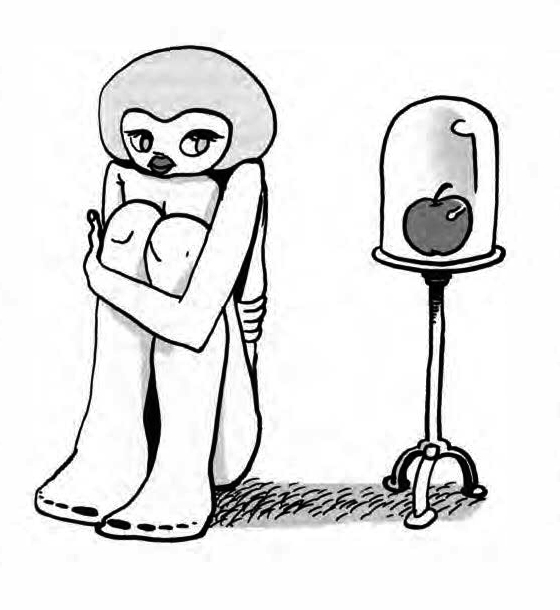

Or, chez les patientes présentant une atteinte identitaire cet évitement se révèle plus exacerbé. La situation d’Ève5, une patiente ayant subi une ablation totale d’un sein que j’ai été amenée à suivre en consultation il y a quelques années, me semble illustrer le vécu persécutoire du regard d’autrui au quotidien. Cette patiente est en effet soucieuse à l’extrême de son apparence physique : elle ne peut tolérer de sortir, « ne serait-ce que pour descendre les poubelles » sans s’être préparée, c’est-à-dire habillée toujours avec le plus grand soin, et maquillée. Lorsqu’elle n’en a pas le courage, elle dit préférer passer ses week-ends au lit, de peur de rencontrer des personnes de sa connaissance. Lors d’une séance où nous abordions ses difficultés relationnelles, cette patiente me dira en me regardant droit dans les yeux « toute ma vie j’ai cherché un miroir dans le regard de l’autre ». Lors d’une séance ultérieure, Ève décrit avec une colère désabusée dans la voix la façon dont elle se voyait dans son miroir durant sa chimiothérapie : « Chauve, édentée6, avec un sein mutilé, vraiment c’était risible ». J’ai l’impression qu’Ève se regarde à ce moment-là comme un « monstre de foire »/de voir7… ?

Nous pourrions nous demander si ce miroir, qui peut sembler « impitoyable » puisque, quoi qu’elle fasse, il lui renvoie inexorablement la même image, ne viendrait pas rappeler une certaine composante du regard premier de la mère. C’est en effet le regard de cette dernière qui assure la continuité d’être de l’enfant, lui permettant d’intégrer ainsi une estime de soi suffisante.

Pourtant il lui est arrivé de me montrer des photos exposant ses cicatrices, ce qui semble l’inscrire dans un paradoxe puisqu’elle chercherait tout autant à les cacher qu’à les exhiber. Or, la racine latine du terme « monstrueux » est monstrare qui signifie « montrer ». Cette expression, issue de mon contre-transfert, pourrait venir mettre en évidence l’investissement du vecteur regardant/regardé, et cela en particulier dans une dimension identitaire. « Se montrer » se révèlerait alors essentiel pour exister même si cela peut être dans un contexte empreint de honte.

Françoise, une autre patiente, est venue enrichir par ailleurs ce questionnement sur la part « monstrueuse » que me font ressentir ces patientes. En consultation, elle peut en effet me faire vivre un sentiment d’étrangeté en m’apparaissant alternativement très séduisante ou au contraire très repoussante et cela dans un laps de temps extrêmement court. De même j’ai pu retrouver cette étrangeté avec une autre patiente qui me semblait à un moment jeune et dynamique et subitement vieille et lasse. Quant à Ève, elle me revoyait tantôt une image féminine tantôt masculine qui me semblait surprenante.

Cette distorsion se retrouvant chez toutes ces patientes, je me suis questionnée sur son origine et sur ma sensation de malaise face à ce phénomène répété. Comment comprendre ici cet élément contre-transférentiel et ce que les patientes tentent d’élaborer par cette répétition dans le transfert ?

Or, ces patientes se retrouvent confrontées dans leur vie quotidienne à cette distorsion et amènent en séance la souffrance en résultant. Ainsi, Françoise a en effet longuement abordé sa colère vis-à-vis des personnes qui ne lui laissent pas le passage dans la rue. Âgée d’une cinquantaine d’années, Françoise renvoie une image assez dynamique, il se dégage d’elle une allure jeune, voire sportive. Or, en consultation, elle s’énerve, revendique : « de mon temps on laissait la place aux personnes âgées ». Il me semble qu’elle exprime ici, sans le percevoir, un écart entre sa propre vision d’elle-même et celle des autres. Cet écart semble être vécu comme intolérable, comme une véritable agression à son être. Elle vit un décalage entre son ressenti interne et le retour que le monde lui fait d’elle.

D’ailleurs cette patiente me fait penser de façon irrésistible à la chanteuse Françoise Hardy, au point où son véritable prénom s’est quasiment effacé. Ce lien s’est probablement réalisé en raison des propos que cette célèbre chanteuse des yé-yé pouvait tenir sur elle-même ayant un physique généralement perçu comme agréable, elle s’est cependant assez souvent disqualifiée sur ce point. Ici encore nous retrouvons la question de la distorsion.

Cette situation m’a alors fait penser à une autre femme vivant une situation similaire : la reine hostile à Blanche-Neige dans le conte repris par les frères Grimm. En effet, la reine semble vivre tout comme ces patientes une distorsion entre sa vision d’elle-même et celle renvoyée par le miroir.

Son miroir a pour particularité d’être « parlant », c’est-à-dire à la fois doué de parole, et convaincant, puisque ne pouvant mentir. Or la reine se trouve être d’une grande beauté et très soucieuse de cette question. Elle interroge régulièrement son miroir : « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle dans le pays ? ». La vie de Blanche-Neige s’écoule sans incident, jusqu’à ce que le miroir réponde un jour à la reine : « Ma reine, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige est mille fois plus belle que vous ». La fureur de la reine se déchaîne alors sur Blanche-Neige, et elle ordonne à un chasseur de la tuer. Ce dernier lui laisse finalement la vie sauve. L’apprenant par son miroir, la reine tente alors de la tuer elle-même. Pour cela elle se déguise, en s’enlaidissant, pour ne pas être reconnue. La scène de transformation, issue de la version cinématographique de Walt Disney, est en cela très frappante car l’on peut voir cette reine se transformer sous les yeux des spectateurs en une vieille femme laide repoussante et indéniablement inquiétante.

Or, l’issue, différente suivant les versions de ce conte, vient nous parler de la façon dont la reine va tenter de surmonter cette distorsion. En effet, la reine finit par briser son miroir et tantôt elle meurt d’un éclat du miroir qui lui transperce le cœur, tantôt elle se rend au mariage de Blanche-Neige où les nains lui mettent des chaussures de fer rouge et l’obligent à « danser » toute la nuit jusqu’à mourir. Dans ce conte la reine ne trouve donc pas d’issue à cette distorsion et en meurt.

B. Bettelheim, dans Psychanalyse des contes de fée, relève que ce conte vient interroger la question du narcissisme parental, et par conséquent le narcissisme de la reine en tant que représentant maternel. Ici la question qui nous importe est plutôt celle de la crise identitaire de la reine. Comment pouvons-nous comprendre que la reine détruise ici violemment le miroir ?

Jérôme Dupré-Latour

La reine semble s’être construite sur cette exigence : être la plus belle du pays. Les propos du miroir viennent ainsi attaquer ce qui est pour elle son identité : qui est-elle si elle n’est plus l’unique beauté ? Ainsi tout comme la reine, que peuvent devenir ces patientes dont l’identité sexuée est mise à mal par le cancer du sein ?

Interrogeons-nous sur le rôle que peut avoir le miroir dans le conte. Lorsque le miroir répond à la reine qu’elle est la plus belle il tient alors le rôle d’un « miroir narcissique ». C’est-à-dire un miroir qui renverrait à la reine une image réassurante narcissiquement. Serait-ce pour pallier au manque de « miroir interne » qui aurait dû se constituer de l’ensemble introjecté des représentations renvoyées initialement par la mère à son enfant ?

Puis le miroir change son propos, il devient alors un miroir qui ouvre sur le monde introduisant l’altérité en la personne de Blanche-Neige. En décalant son discours, il devient alors miroir au sens physique du terme. Aucun miroir ne reproduit strictement à l’identique. Il subsiste toujours une différence entre l’objet et son reflet, ce dernier ne représente pas la réalité mais une de ses formes. Or ce miroir devient alors « miroir potentiel » puisqu’il contient ici un peu de soi et un peu de non-soi pour reprendre les travaux de Winnicott développés dans Jeu et réalité, l’espace potentiel. Dans le conte, le passage du « miroir narcissique » au « miroir potentiel », fait violence à la reine car il attaque sa construction identitaire et provoque un chaos psychique. En réaction, la reine attaque l’objet responsable, selon elle, de sa souffrance.

Françoise exprime elle aussi avec force sa colère lorsqu’elle décrit la situation où elle vit cette distorsion : « tout le monde m’énerve ! » dit-elle. Son ton s’échauffe. Elle ne se sent probablement pas comprise durant les séances où elle aborde ces questions et paraît se débattre dans une situation qui l’agresse. Elle semble ici se trouver dans la même situation que la reine brisant son miroir.

Lors d’une séance où cette patiente reprend pour la énième fois cette situation aucun retour ne semble apaiser cette fureur. J’ai l’impression que mes interventions sont non seulement inefficaces mais aussi qu’elles lui font violence. Aucune remarque ne semble prendre valeur élaborative pour elle ni rentrer en résonance. Je me sens impuissante face à cette patiente, comme face à un jeune enfant que l’on ne comprend pas. Je cherche alors ce qui pourrait l’apaiser et nous aider à sortir de cette impasse. Je m’interroge alors à vive voix : « Pourquoi laisse-t-on sa place aux personnes âgées ? ». Françoise me répond alors : « Parce que ça fait vraiment très mal aux articulations de rester debout ». À cet instant, Françoise a le regard comme perdu à l’intérieur d’elle-même puis finit par se sourire.

Par l’intermédiaire de la personne âgée, Françoise parlerait d’elle et de sa propre souffrance. Or mon questionnement, sur un mode empathique, a pu susciter chez elle une forme de décalage. Un autre, en l’occurrence le thérapeute, s’intéresse à sa possible souffrance. C’est un peu comme si je lui permettais d’être portée par un regard enveloppant, bienveillant lui permettant ici de se réconcilier avec l’autre.

Dans l’ensemble de cette clinique, nous avons pu nous rendre compte que ces femmes souffrent particulièrement du regard porté sur elles par autrui, regard qu’elles percevraient comme « impitoyable ».

J’ai eu l’occasion dans mon DEA de développer l’hypothèse selon laquelle ces femmes présentaient un investissement particulier de leur sein. C’est en effet un organe visible qui se révèlerait porteur du féminin pour ces patientes ; son atteinte entraînerait alors une crise identitaire de l’ordre du chaos psychique.

Après une mastectomie, une patiente qui se regardait dans le miroir voyait ainsi une partie bombée avec un sein, et l’autre plate porteuse d’une cicatrice. Cette dissymétrie produisait chez elle une sensation d’étrangeté, qui l’avait amenée à exprimer alors ainsi : « Si je ne suis pas une femme, ni un homme, qui suis-je ? ».

Ces femmes disent se sentir différentes, au point de ne plus se reconnaître, et paraissent se percevoir comme « monstrueuses », au sens d’étrangères à elles-mêmes, à l’identité indéfinie. Nombres de patientes peuvent en effet parler ainsi de ce qu’elles perçoivent en se regardant dans le miroir « C’est choquant ! Quand je me vois dans le miroir comme cela je me dis qu’ils (les médecins) auraient mieux fait de tout enlever parce que là c’est vraiment monstrueux ».

Or, cette notion de monstrueux peut renvoyer aux chimères de l’Antiquité, ces figures mythologiques, mélanges de plusieurs espèces animales. Cette définition me parait bien représenter le vécu de ces femmes qui peuvent avoir l’impression d’être le produit d’éléments disparates. La perception en séance d’images contraires, telles ces impressions de beauté et laideur concomitantes, m’a amenée à m’interroger sur ce que cela venait signifier de la problématique de ces patientes. D’autant qu’elles évoquaient elles-mêmes cette distorsion mais plutôt comme un décalage entre l’image que le monde extérieur leur renverrait selon elles et leur propre représentation d’elles-mêmes. On peut retrouver ce thème dans le conte des frères Grimm au travers du personnage de la reine qui déploie une énergie considérable à lutter contre l’apparition de Blanche-Neige qui vient désorganiser massivement son équilibre interne. Le conte met ainsi en scène l’impasse psychique dans laquelle se trouve enfermée la reine qui ne parvient pas à s’en décaler.

Aussi la dernière vignette clinique concernant Françoise semble apporter un éclairage sur la nature des échanges qui pourraient potentiellement introduire un décalage dans le rapport parfois persécutoire qu’elle peut entretenir avec l’environnement. En effet, Françoise paraît notamment interpréter le fait que l’on ne lui laisse pas la place dans la rue comme une agression plus ou moins délibérée contre sa personne. Ce qui provoque chez elle une colère réactionnelle assez forte. Or celle-ci trouve à s’apaiser lorsqu’un tiers parvient à entrer en contact avec la partie d’elle-même en souffrance, masquée au premier abord par cette carapace de colère ou de frustration.

En conclusion nous pouvons donc penser que viendrait ainsi se rejouer, au sein de la relation transféro-contre-transférentielle patient-thérapeute, ce point crucial de la souffrance identitaire de ces patientes en quête d’intégration au sens où l’emploie Winnicott.

Ces patientes seraient à la recherche d’un miroir qui pourrait leur permettre de sortir de cette impasse dans laquelle elles se trouvent. Il nous est possible de relever que la souffrance identitaire de ces femmes peut s’élaborer en premier lieu grâce à la rencontre d’un objet résistant aux attaques destructrices issues du chaos identitaire qu’elles traversent, objet qui puisse prendre en compte leur ressenti.