« On n’oublie rien de ce qui nous a traversé. »

(Tardieu L., 2009.)

« Le domaine de l’incompréhensible, voilà le champ du désir et de la recherche humaine. Non que l’incompréhensible se donne à comprendre un jour comme un objet maîtrisé. Mais parce que seul l’incompréhensible – ou l’impossible – fonde le mouvement d’ouverture d’un désir qui trouve ce qui le fait vivre dans l’acte même où il cherche, et qui continue de chercher dans l’acte même où il trouve. » (Vasse D., 1988.)

Toute rencontre entre un chercheur et son objet de recherche est singulière et étroitement liée à d’autres rencontres qui ont balisé la vie du chercheur et au cours desquelles il a élaboré sa propre partialité.

La partialité est, à notre avis, une véritable construction habitée par le sujet, bâtie au cours du temps et de ses rencontres humaines, littéraires, théoriques. Elle constitue quelque chose de solide, mais qui peut être aménagé, voire réaménagé, par le sujet (le contraire d’un bloc immuable dogmatique) sans que ce dernier n’y perde son identité.

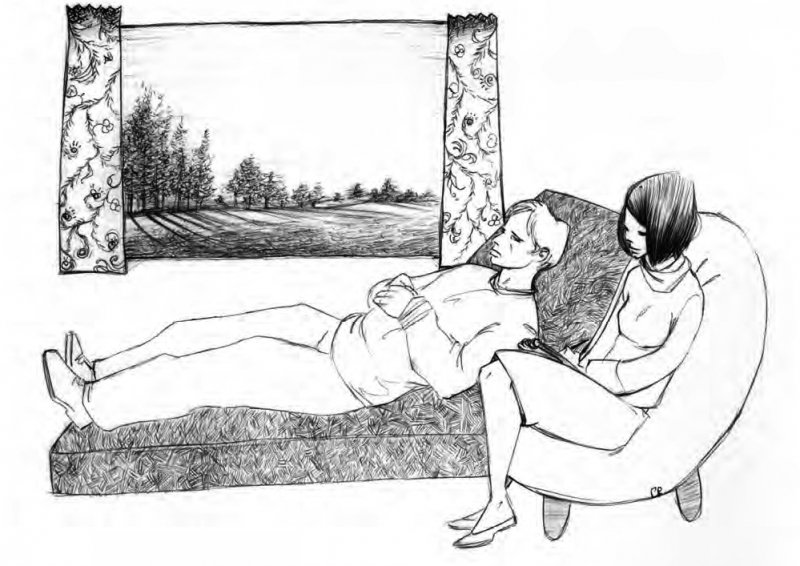

Je m’appuierais volontiers sur la topique subjective de Pontalis (2000) qui est « à la fois celle des fenêtres ouvertes et de la chambre à soi » pour illustrer ce double mouvement d’ouverture et de fermeture, d’espace délimité, mais qui reste ouvert sur l’extérieur.

Une des difficultés rencontrées par le chercheur peut consister à gérer l’écart existant entre le désir d’appartenir à un groupe et celui de se singulariser par rapport à ce même groupe. Tout en se référant à une culture commune, un socle théorique commun, des matériaux et outils déjà éprouvés par d’autres, il va s’agir de construire sa propre partialité. La démarche pourrait s’apparenter à celle de ses constructeurs créateurs qui, tout en s’inspirant des anciens, sont suffisamment ouverts et inventifs pour construire une œuvre originale, novatrice et qui portera leur marque.

Toutefois, le danger serait de prendre l’échafaudage pour la construction : « J’estime que nous avons le droit de laisser libre cours à nos suppositions, pourvu que, ce faisant, nous gardions notre froideur de jugement sans prendre l’échafaudage pour la construction. » (Freud S., 1899-1900.)

Toute rencontre humaine, ou toute rencontre avec une œuvre, dans quelque domaine que ce soit, peut venir bousculer, voire fragiliser, les édifices que le chercheur a patiemment bâtis et mettre au jour des éléments jusqu’alors demeurés dans l’inconscient.

Tout clinicien est confronté un jour à une rencontre clinique qui le déstabilise dans ses assises : « Une clinique qui met en difficulté, contredit, fait vaciller toute théorie constituée, à commencer par la sienne. » (Pontalis J.-B., 2000.)

La construction de notre propre partialité, tout comme celle de notre objet de recherche, passe par les aléas de ces rencontres et par la façon dont nous allons nous laisser traverser par nos découvertes et accueillir le nouveau, l’inattendu.

« Je tiens à ce que l’on ne fabrique pas des théories, elles doivent nous tomber dessus dans la maison comme des invités inattendus, alors qu’on est occupé à des recherches de détail. » (Freud S., 1914.)Certaines grandes découvertes scientifiques ont été ainsi réalisées par « hasard » alors que les chercheurs travaillaient sur un tout autre thème.

Le chercheur ne doit-il pas ainsi laisser la place à l’imprévu, sortir des sentiers battus, prendre le risque de s’aventurer sur d’autres chemins, car pour trouver le bon chemin il faut parfois accepter de s’égarer.

Au cours de la rencontre avec notre objet de recherche, ce dernier nous échappe (telle la Gradiva de Jensen) nous croyons l’avoir maîtrisé et il n’en est rien, il résiste, disparaît, réapparaît, nous entraînant vers des contrées inconnues ou nous faisant repasser à plusieurs reprises par les mêmes chemins jusqu’à ce que nous trouvions notre voie.

Nous avions oublié un instant que nous sommes soumis voire assujettis, à nos processus inconscients et nous nous retrouvons dans la même position qu’ltzig, le cavalier du dimanche cité dans la lettre de Freud à W. Fliess du 7 juillet 1898 : « Où vas-tu donc ltzig ? Moi je n’en sais rien, interroge mon cheval. » (Cf. le texte de Georges Gaillard, 2003.)

La dynamique de l’inconscient est telle que, souvent, ce dernier nous mène là où il veut bien nous mener.

« On pourrait comparer le rapport du moi au ça avec celui du cavalier à son cheval. Le cheval fournit l’énergie pour la locomotion, le cavalier a la prérogative de déterminer le but, de guider le mouvement du puissant animal. Mais entre moi et ça, se produit trop fréquemment le cas non-idéal où le cavalier est forcé de mener son coursier là où celui-ci veut lui-même aller. » (Freud S., 1932.)

À la croisée des chemins, il arrive parfois au chercheur de faire une découverte qui peut se révéler à première vue comme étrangère à ce qu’il avait auparavant élaboré. Si on se penche plus avant sur ce phénomène, on s’aperçoit que l’on est en présence d’un « étranger familier » tout comme l’enfant qui vient de naître l’est dans sa première rencontre avec ses parents.

Parfois, le travail va consister à offrir une parentalité psychique d’après-coup (Altounian J., 2000) à cet objet surgi d’on ne sait où, mais qui, en fait, est le « résultat » d’un long processus. « Dans n’importe quel processus, ce que nous baptisons origine est à l’ordinaire son point d’aboutissement. » (Debray R., 2001.)

Régis Debray souligne également que la Genèse, livre des commencements, aurait été rajoutée à la fin, c’est-à-dire quand l’écriture des autres livres de la Bible a été terminée.

Offrir une parentalité psychique d’après-coup pourrait représenter le fait de retrouver l’histoire qui a précédé la naissance de l’objet de recherche, la reconstruire patiemment, la réécrire en tenant compte des éléments du présent.

Cependant, comme le souligne Lacan, « L’histoire n’est pas le passé. L’histoire est le passé pour autant qu’il est historisé dans le présent – historisé dans le présent parce qu’il a été vécu dans le passé. » (Lacan, J., 1953-54.) Comment (re) connaître notre objet de recherche, le laisser grandir, l’inscrire dans une lignée ? N’a-t-il pas aussi pour vocation de transmettre des connaissances aux générations futures ?

Nous aborderons ce thème plus tard, quand nous aborderons la question de l’écriture. Freud a beaucoup utilisé les métaphores pour décrire et expliquer les processus inconscients et il a choisi la métaphore du voyage en train pour présenter la règle fondamentale du côté du patient.

Il installe ce dernier à la fenêtre du train, fenêtre qui s’ouvre sur l’inconscient et en même temps ouvrirait les portes de l’inconscient. « Dites donc tout ce qui vous passe par l’esprit. Conduisez-vous à la manière d’un voyageur, assis côté fenêtre dans un wagon de chemin de fer, qui décrit à quelqu’un d’installé à l’intérieur, le paysage se modifiant sous ses yeux. » (Freud S., 1913.)

Caroline Bartal

Tout comme l’analysant au cours de son voyage analytique, le chercheur est soumis aux aléas du voyage, arrêts parfois brutaux, traversée des tunnels ou des contrées monotones, retards, absences de correspondances, comportements intrusifs des autres passagers.

Et comme tout voyageur, il est soumis aux aléas des rencontres, bonnes ou mauvaises avec lui-même ou avec les autres. Souvenons-nous de cette « mauvaise rencontre » entre Freud et son image dans le train et du sentiment d’inquiétante étrangeté à être face à son double.

« J’étais assis tout seul dans un compartiment de wagon-lit, lorsque sous l’effet d’une secousse du train un peu plus rude que les autres, la porte qui menait aux toilettes attenantes s’ouvrit, et un monsieur d’un certain âge en robe de chambre, le bonnet de voyage sur la tête, entra chez moi. Je supposai qu’il s’était trompé de direction en quittant le cabinet qui se trouvait entre les deux compartiments et qu’il était entré dans mon compartiment par erreur ; je me levai d’un bond pour le détromper, mais je reconnus bientôt, abasourdi, que l’intrus était ma propre image renvoyée par le miroir de la porte de communication. Je sais encore que cette apparition m’avait été foncièrement désagréable. » (Freud S., 1919.)

Une rencontre placée sous le signe du traumatisme n’est donc pas systématiquement désorganisatrice, car elle peut permettre une ouverture suivie d’une élaboration des plus constructrices.

Le seul fait de vivre nous confronte à la question de la rencontre, Piera Aulagnier a accordé dans son œuvre une place centrale à la notion de rencontre « vivre, dit-elle, c’est expérimenter de manière continue ce qui résulte d’une situation de rencontre » (Aulagnier P., 1975).

Même constat pour P.-L. Assoun qui écrit : « Vivre, c’est s’exposer au risque de la rencontre : c’est donc tomber dans la sphère d’influence du traumatique. Il est hasardeux de vivre (et de désirer) et c’est ce qui fait du trauma une modalité existentielle chronique. » (Assoun P.-L., 1997.)

Depuis Freud et sa théorie de l’après-coup, nous savons que toute rencontre placée sous le signe du trauma vient réactualiser « une mauvaise rencontre préhistorique » (Assoun P.-L., 1997).

Le chercheur n’est pas à l’abri des mauvaises rencontres et la mise au jour d’éléments jusqu’alors restés dans l’inconscient peut provoquer des états douloureux, traumatiques provoquant parfois sidération, arrêt sur image, résistances et difficultés à écrire.

Mais on peut aussi le considérer le trauma comme « une opportunité à la fois dévoilante et mortifère de démasquage » (Assoun P.-L., 1997).

Il peut, en levant le voile, nous laisser entrevoir d’autres horizons et d’autres formes de relations, de fonctionnement. Le chercheur est également soumis aux aléas des rencontres littéraires et théoriques, nous sommes parfois agréablement ou désagréablement surpris de retrouver dans les écrits des autres des choses qui nous parlent, des interprétations dont nous avons l’impression qu’elles nous sont destinées.

Il nous arrive aussi de constater qu’une œuvre qui ne nous a pas inspirés peut quelques années plus tard prendre tout son sens et venir nous éclairer à ce moment-là de notre histoire.

Cette rencontre se produit parfois là où on ne s’y attendait pas, ou plus, éveillant ou réveillant le lecteur dont la pensée créative se remet en marche.

« La rencontre avec un livre est intimement chargée d’histoire. À chaque lecture, un monde ouvert en avant (Temps et récit, Paul Ricœur, T2, p. 15-16) du texte littéraire se déploie, se charge de l’expérience vécue du lecteur, drainant des expériences affectives multiples. Le monde de mystères de la littérature révèle et libère les précipitations intimes du lecteur, au sein d’un laboratoire secret où pulsions et représentations se condensent.

Les livres que nous lisons, sans que nous le sachions, portent à l’assomption, secrets et douleurs d’avant, et d’hier, et les transforment en délicieux tourments d’avancer malgré tout dans la lecture. » (Brutin K., 2000.)

Nous avons ainsi l’occasion de revisiter des étapes de notre histoire et, à travers l’élaboration théorique, la possibilité de réaménager notre parcours.

Ce travail ne se fait pas sans résistance de notre part et ré-aménagement ne veut pas dire expropriation ; en aucun cas il ne va s’agir d’expropriation subjective.

« Quels que soient l’homme et son histoire, il s’agit toujours de revisiter des lieux pour les rendre plus habitables, remodeler les volumes, chercher des ouvertures et des passages nouveaux. Ce n’est pas si simple. L’endroit a beau être inconfortable, obscur, encombré, avec le temps, il est devenu familier. Un vrai petit logis d’âme. Pourtant, mieux vaut le savoir, on ne déloge jamais tout à fait, sauf à courir le risque de la mort ou de la folie, ce qui constitue l’expulsion la plus radicale de soi-même. On réhabilite avec plus ou moins de talent, mais, qu’on le veuille ou non, on reste dans ses murs. On n’a jamais qu’une seule adresse. Elle est natale, originaire. » (Ternynck C., 2007.)

À côtoyer de très près notre objet de recherche, nous pouvons établir avec lui une relation fusionnelle, nous avons du mal à nous en écarter, à avoir une position critique.

L’écriture et la théorie vont alors venir jouer le rôle de tiers séparateur entre le chercheur et son objet de recherche.

Tout d’abord l’écriture : si c’est un travail la plupart du temps solitaire, il serait illusoire de penser que nos écrits n’ont pas de destinataires, Michel de M’Uzan (1964) l’a souligné,

« … on écrit toujours à l’intention de quelqu’un, pour ou contre un quelconque autrui qui peut rester tout à fait silencieux, mais dont l’opinion implicite importe au plus haut point.

Tout le problème consiste donc, puisqu’un pareil personnage n’est pas concevable dans la réalité, à créer une figure intérieure avec qui, et sur qui, le jeu de toutes les tendances contradictoires soit possible. Cet autrui anonyme à qui, en quelque sorte, on dédie l’œuvre dans le moment même où elle est conçue, ne se confond nullement avec le public réel que l’œuvre faite doit, en principe, affronter tôt ou tard. Mais ce n’est pas non plus le père réel, bien qu’il procède nécessairement d’une image parentale introjectée, puisque les parents sont normalement le premier public, pour ainsi dire les premiers destinataires de l’enfant. Je note en passant que chez certains poètes, plus peut-être que chez les romanciers, cette figure intérieure semble marquée par des traits fortement maternels. »

Cependant, il précise plus loin que « la fusion du public intérieur avec une image maternelle est, pour l’activité créatrice, grosse de complications ».

Nous pourrions faire l’hypothèse que cette figure intérieure, quand elle est bienveillante, pourrait résulter de l’introjection réussie d’images parentales suffisamment bonnes.

Michel de M’Uzan souligne que ce personnage intérieur (1964) a des analogies avec la figure de l’analyste : « Comme l’analyste, il doit être neutre et bienveillant, se prêter à toutes les métamorphoses, être assez souple pour supporter toutes les attaques. » Dans son ouvrage La question de l’analyse profane Freud (1926) a créé un interlocuteur impartial avec lequel il dialogue tout le long de son texte.

Il a également, tout au long de sa vie, entretenu de nombreuses relations épistolaires et notamment avec Fliess qui aurait joué le rôle de prolongement, voire de substitut, du personnage intérieur.

Il est important que cette figure intérieure ne prenne pas l’aspect d’une figure surmoïque ou d’une « figure féroce » (Lacan J., 1953-1954) sinon, inhibitions, blocages viendront empêcher l’émergence de la pensée créatrice et de l’écriture.

Jean-François Chiantaretto qualifie de témoin interne la « figure intrapsychique représentant ce regard de l’autre dont le sujet a besoin pour se sentir exister. » (Chiantaretto J.-F., 2005) et c’est l’écriture qui, en matérialisant l’espace psychique va offrir la possibilité de maintenir vivant ce témoin interne.

L’écriture a comme double vocation l’inscription et la transmission ; je me réfère ici au texte de Janine Altounian « Écrire pour inscrire un meurtre muet » où elle évoque ce pesant fardeau que représente la sédimentation du trauma parental dans le psychisme de l’enfant qu’il doit transformer en matière à représentation. Elle souligne que

« Si cette tâche lancinante alimente la plupart des écrits des enfants de survivants aux génocides, persécutions et multiples violences de notre siècle, il est à noter qu’elle n’en constitue pas moins sous forme déguisée, chez nombre d’écrivains ou de penseurs, la motivation inconsciente de leur activité créatrice. » (Altounian J., 2000.)

Si j’ai insisté au début sur la nécessité d’accepter de s’égarer, il va s’agir pour le chercheur de ne pas se perdre sur les chemins difficiles où l’entraîne son objet de recherche.

Si l’écriture et la théorie viennent jouer le rôle de tiers séparateur entre le chercheur et son objet de recherche, elles vont également l’aider à baliser et à inscrire les différentes étapes de son élaboration et le mener vers des découvertes, voire des (re) découvertes.

Après un passage nécessaire d’incorporation des différentes théories, il s’agira de passer au stade d’introjection réussie qui va venir enrichir le chercheur et non l’aliéner aux théoriciens et théories rencontrées.