L’idée qui guide ce premier dossier est de brosser le panorama du lieu auquel nous sommes tous rattachés à divers titres : l’Institut de Psychologie, puisque ce journal se veut avant tout un lien entre ses divers acteurs.

Comme un système complexe ne saurait se décrire simplement, cette présentation, bien qu’aussi complète et précise que possible, ne vise pas l’exhaustivité. Elle est plutôt une mise à plat des diverses composantes, charge à nous de faire que cette structure prenne tout son relief dans les numéros à venir.

Situation de l’Institut dans l’université

L’Institut de Psychologie est une des douze composantes que regroupe l’Université Lumière Lyon 2, six Facultés et six Instituts, qui ont pour mission d’assurer dans leurs secteurs respectifs l’enseignement en formation initiale et continue (1er, 2e, 3e cycles, diplômes d’Université et stages dans plus de trente filières) et la recherche (quarante-cinq centres dont vingt et une équipes associées au CNRS).

Les Doyens des Facultés et Directeurs des Instituts sont élus par leurs conseils respectifs, composés de représentants eux-mêmes élus des personnels et des étudiants, et de personnalités extérieures. Ils sont assistés par le Chef des Services administratifs de la Faculté ou de l’Institut et le cas échéant, par des directeurs de département.

La politique de l’Université est définie par trois conseils (dont les membres sont élus tous les 4 ans par les étudiants et les personnels) : le Conseil d’Administration (CA), le Conseil des Études et de la Vie Universitaire (CEVU) et le Conseil scientifique ; ces derniers en formation de congrès élisent tous les 5 ans le Président de l’Université et, sur proposition de ce dernier, les vice-présidents. L’équipe présidentielle ainsi constituée assure, avec le Secrétaire Général, la gestion de l’Université.

Le mot du directeur

L’initiative d’un journal à l’adresse des étudiants les plus éloignés est heureuse, et ce, à deux niveaux.

C’est, d’une part, l’élaboration d’un LIEN nécessaire pour que vive l’institution. En effet, pour pertinentes et adaptées qu’elles soient, les formules pédagogiques différenciées de type Enseignement à Distance, Formation à Partir de la Pratique, ou autres télé-enseignements peuvent induire des effets de morcellement fort préjudiciable à moyen ou long terme pour l’unité de l’institution. Le journal devient donc un moyen de cohésion, l’interface entre la singularité de certains parcours de formation et la communauté universitaire. Le journal est, d’autre part, une page blanche qui invite à l’écriture, c’est-à-dire l’échange des idées, des aspirations ou encore des difficultés de chacun. Il est en ce sens, un outil de dialogue, mais aussi interpellation du cadre universitaire et plus particulièrement de l’Institut de Psychologie. L’écriture du journal procède de l’acte créateur : elle témoigne et participe de la mission de l’Université.

Ce premier numéro a valeur d’invitation à la rencontre pour que se développe toujours le tissu universitaire.

Je vous souhaite bonne lecture.

Jacques Gaucher

Comment est organisé l’Institut de Psychologie ?

Le Conseil d’Administration est l’organe de décision pour la politique et la gestion de l’Institut, mises en œuvre par son Directeur, Monsieur J. Gaucher, aidé de Madame Y. Grégoire, Responsable des Services Administratifs. Les services administratifs centraux, les secrétariats de scolarité générale et les autres services – qui sont multiples – mettent en application les décisions prises.

L’Institut est par ailleurs structuré en 4 départements. Ces départements sont dirigés par un Directeur, élu par le Conseil de Département (enseignants et personnels administratifs attachés à ce Département) et un Directeur Adjoint pour chacun des trois pôles définis :

- Formation : qui concerne les questions de scolarité, de pédagogie et de contenus scientifiques des enseignements.

- Recherche : en lien avec l’École Doctorale.

- Intervention-Conseil : interventions effectuées auprès d’organismes divers, sur leur demande, pour des enquêtes, analyses institutionnelles, etc.

Ces 4 départements se composent ainsi :

- Psychologie et Psychopathologie Cliniques

Directeur : R. Roussillon

Directeur Adj. Formation : B. Chouvier

Directeur Adj. Recherche : R. Kaës

Directeur Adj. lnterv. Conseil : P. Fustier - Psychologie Sociale

Directeur : M. Cornaton

Directeur Adj. Formation : A. Houel

Directeur Adj. Recherche : J.-C. Bougeant

Directeur Adj. lnterv. Conseil : B. Du Poucet - Psychologie Cognitive

Directeur : R. Martin

Directeur Adj. Formation : A. Salla

Directeur Adj. Recherche : S. Portalier

Directeur Adj. lnterv. Conseil : J.-M. Dolle - Formation en Situation Professionnelle

Directeur : A.-N. Henri

Ce dernier a une organisation différente des précédentes, ayant de fait un fonctionnement transversal plutôt que disciplinaire.

Chaque département délègue une partie de ses moyens pour le DEUG et gère les diplômes (ou modules) qui lui sont rattachés.

Quatre instances sont transversales aux Départements :

- Le Bureau de l’Institut composé du Directeur, de la Responsable Administrative et des Directeurs des Départements.

- La Commission Pédagogique composée du Directeur, de la Responsable Administrative, des Responsables de niveau et des Directeurs Adjoints à la Formation des Départements.

- La Commission Intervention-Conseil composée du Directeur, de la Responsable Administrative et des Directeurs Adjoints Intervention-Conseil des Départements.

- L’École Doctorale des Sciences Humaines et Sociales est distribuée en sections dont la Section Psychologie, composée de son Responsable, G. Broyer et des Directeurs adjoints à la Recherche des Départements.

L’École Doctorale gère les DEA et le Doctorat et coordonne le pôle de recherche des départements ainsi que les Centres de Recherches et Laboratoires (l’Institut en comptant une dizaine).

LES FORMATIONS DIPLOMANTES

L’Institut de Psychologie prépare aux diplômes nationaux de formation initiale de 1er et 2e cycles : DEUG, LICENCE et MAÎTRISE, et de 3e cycle : DESS, DEA, DOCTORAT.

Il compte 4 DESS :

• DESS de Psychologie du Travail

• DESS de Psychologie et Psychopathologie cliniques

option Psychologie et Psychopathologie cliniques

option Psychologie clinique de la Formation

• DESS de Psychologie Gérontologique

• DESS de Psychologie et Sciences Cognitives Appliquées aux situations de Travail

Et 2 DEA :

• DEA de Psychologie Cognitive

• DEA de Psychologie Clinique (ce diplôme étant en attente d’habilitation)

MSTSS : Maîtrise des Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales « Soins infirmiers et Gestion hospitalières »

L’Institut de Psychologie prépare également à des diplômes d’Université :

• DUCMOS : Diplôme d’Université « Communication Modèle et Systèmes »

• DUGS : Diplôme d’Université de Gérontologie Sociale

• DUPPT : Diplôme d’Université de Perfectionnement Professionnel - option Toxicomanie (en suspens cette année)

LES AUTRES FORMATIONS

La cellule de Formation Continue propose des stages ou formations pour tout public. Entre autres : Initiation à la Psychologie sur une année, ou encore les différentes formules offertes par l’UTA (Université Tous Âges) centrée sur les besoins exprimés par les retraités ou les futurs retraités.

La cellule propose une formation permanente aux psychologues praticiens sous forme de séminaires ou de sessions groupées.

Des régimes de formation en fonction du profil des étudiants

La psychologie à Lyon 2 a une longue tradition de prise en compte du profil de ses étudiants afin de leur permettre au mieux d’intégrer leur acquis en un véritable processus de formation. Ainsi pour les étudiants frais émoulus du Bac, la première année est jalonnée, depuis plusieurs années, par un atelier justement dit Atelier d’Élaboration du Processus de Formation (AEPF) qui accompagne l’entrée dans les thèmes et la méthodologie de la psychologie.

Cette attention portée à la position des étudiants dans leur cursus s’est aussi et surtout marquée par une place particulière faite aux étudiants engagés dans la vie professionnelle. Lyon 2 est, avec Paris 7, une des rares filières de psychologie à avoir soutenu que l’on peut utilement devenir psychologue après avoir été partie prenante d’une autre discipline ou d’une autre pratique. Mais tandis qu’à Paris 7 ce parti pris s’est longtemps traduit par une sélection privilégiant quasi exclusivement ce profil (position qui s’est assouplie par une réouverture plus large aux bacheliers), sans toutefois proposer d’aménagements d’études, la particularité lyonnaise est d’avoir mis en place au fil du temps des formules d’études en facilitant l’accès, chacun trouvant sa place aux lieux et heures lui convenant le mieux : les cours du soir en centre-ville ont été en leur temps une de ces modalités. Deux formules bien repérables sont le régime Formation à Partir de la Pratique (FPP) et le régime Enseignement à Distance (EAD).

La FPP créée en 1979, a pour spécificité de permettre aux étudiants qui justifient d’une pratique sociale ou relationnelle de s’appuyer sur cette pratique pour se former, parce que c’est à partir d’elle qu’ils abordent les études de psychologie, parti pris pédagogique qui se traduit dans le mode de validation : par soutenances de dossier plutôt que par capitalisation d’UV.

L’EAD créé cette année s’adresse aux étudiants bénéficiant du régime long (salariés, en charge d’enfants…) qui préfèrent un enseignement par sessions de type formation continue (le samedi) combiné à un enseignement à distance (cours magistraux sur cassettes). La validation est identique à celle du régime général, la préparation d’une année étant simplement étalée sur deux ans.

Outre ces populations aisément repérables, il est impossible de dire quelle est la proportion exacte d’étudiants salariés faute, pour l’instant de codage informatisé à l’inscription.

En effet, le régime long en DEUG ne traduit pas forcément une situation professionnelle, puisqu’il indique parfois la situation familiale. Quoi qu’il en soit nous ne disposons pas même pour l’instant du chiffre global. En outre certains étudiants qui rempliraient les critères requis ne font pas la demande de ce régime.

Par ailleurs le nombre d’année pour la préparation d’un diplôme n’étant pas limitée en 2nd cycle, on n’enregistre plus alors cette caractéristique tandis que, dans les faits, le nombre de salariés grossit, beaucoup d’étudiants entrant dans le monde du travail, au moins à temps partiel, au cours de leurs études.

Enfin certains salariés sont en congé formation…

Bref les étudiants salariés sont omniprésents mais difficiles à cerner, ceci explique que les chiffres officiellement enregistrés ne reflètent presque rien en la matière, tandis que cette pluralité est porteuse d’enrichissements mutuels. Souhaitons que ce journal participe de cette richesse d’échanges, puisqu’il est né en partie de la diversité des cursus !

Les étudiants en chiffres

L’Institut de Psychologie compte le plus gros effectif – 3 318 étudiants inscrits au total – juste après la Faculté des Langues et la Faculté des Lettres, des Sciences du Langage et des Arts. C’est dire que c’est beaucoup pour une filière unique, les autres Facultés en regroupant plusieurs en effet.

À ce chiffre s’ajoute encore celui des 6 300 inscrits de l’UTA !

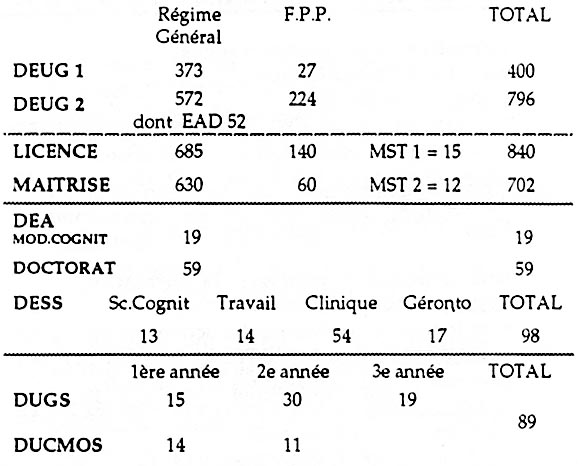

Les inscriptions se répartissent comme suit :

Les nouveaux en 1re année sont 320 dont 16 en FPP.

La FPP compte cette année 135 nouveaux en tout, la plupart entrant en 2e année ou licence par équivalence.