D’où venons-nous ?

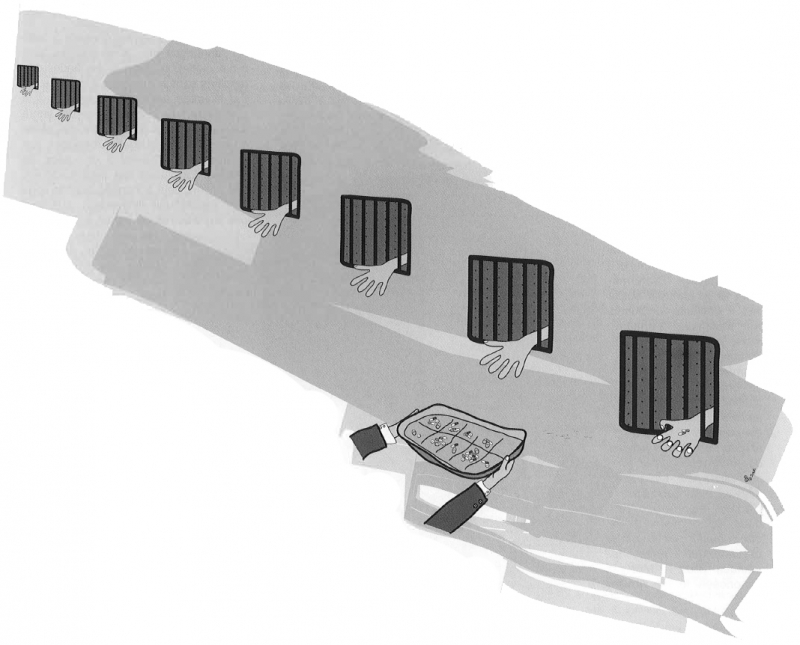

En 1656, il y eut le « grand renfermement ».

Le pouvoir débordé par les mendiants, par la criminalité qui accompagne la famine de l’époque, décide de réguler les errances des indigents, et autres gueux parmi lesquels quelques malades mentaux appelés insensés. Ils sont regroupés dans les « hôpitaux généraux » qui hésitent entre prison, assistance et soins. Ces œuvres charitables, dirigées dans un premier temps par des religieux, s’occupent de la mise au travail des uns, la répression des autres, prodiguant des soins aux nécessiteux.

Ces soins conduiront à ce que diminuent les mendiants et les insensés pris en charge, pour orienter les « hôpitaux généraux » vers le traitement des malades. Certaines institutions se spécialiseront alors dans l’accueil de ceux dont personne ne veut, ou encore de ceux que l’on « place » par lettres de cachet. Parmi eux, de nombreux « irresponsables » mis à l’écart par leur famille, car déviants et marginaux, qu’il convient au mieux de rééduquer, au pire de garder. Or, lorsque la Révolution abolit les lettres de cachet, les aliénés, eux, restent internés.

Il faudra attendre Pinel pour que se pose la question du « gouvernement » des insensés enfermés dans les maisons de force. Les asiles deviendront hôpitaux psychiatriques, construits à la périphérie des villes. Si l’argument principal de cet éloignement est la recherche du grand air, propre au traitement des maladies comme la tuberculose, on voit bien ce que cet éloignement inaugurait des rapports entre la société et ceux qu’elle décrète fous : une cohabitation impossible.

Il faudra attendre le début du xixe siècle pour que des médecins théorisent les soins à apporter aux malades mentaux (théorisation balbutiée par certains avant cette date), mais dans le même temps les hôpitaux psychiatriques continueront à être sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, et ce, jusqu’à une période récente.

La psychiatrie contemporaine commencerait après la seconde guerre mondiale, lorsque l’insupportable des camps, vécu par certains, conduira à remettre en cause la notion d’enfermement dans le traitement des maladies mentales. De la psychothérapie institutionnelle à la mise en place très progressive du secteur, la folie tente de réinvestir la société de laquelle elle était écartée. Cela n’ira pas sans mal, sans vives discussions, sans opposition de la part de la population qui voit dans l’ouverture des portes des hôpitaux psychiatriques un danger certain pour l’ordre public.

L’apport des sciences humaines telles la philosophie, la sociologie, le rôle pris par d’autres professionnels, la place donnée au malade, conduiront certains médecins effrayés à s’accrocher à leur mandarinat, et amènera à la division de la discipline entre neurologie et psychiatrie. Les premiers resteront dans leurs hôpitaux universitaires, les seconds investiront la société pour y assurer prévention et continuité des soins. Malgré cette séparation, quelques psychiatres resteront dans les CHU où ils continuent d’avoir une influence considérable sur la discipline (la formation de leurs pairs est leur domaine réservé quand bien même la majorité de leurs futurs collègues sera amenée à exercer ailleurs qu’au CHU).

Et aujourd’hui ?

Ce très rapide survol « d’où nous venons » est indispensable si l’on veut parler sur « où nous allons ». Les rapports entre psychiatrie et société sont encore très présents aujourd’hui, de la médiatisation des événements qui mettent en cause un malade mental, aux multiples tentatives de rattacher la psychiatrie à la médecine générale pour mieux la réformer.

Car c’est bien de réforme dont on parle aujourd’hui et non plus de révolution. Les progrès réalisés depuis le milieu du xxe siècle ont certes été accompagnés de la découverte des neuroleptiques qui ont permis de véritables avancées dans la relation au malade, mais surtout ont été le fait de desseins politiques portés par des hommes et des femmes engagés. Et cela ne pouvait se faire qu’en fonction d’un projet de société qui allait bien au-delà du soin en psychiatrie, qui prônait une certaine conception de l’homme.

L’évolution de la psychiatrie, peu ou prou traduite dans la législation, a encore une fois été le fait d’équipes au travail. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui on ne peut parler de LA psychiatrie tant les visions de la maladie, du soin, de son traitement, tant les moyens utilisés de la chimiothérapie aux thérapies comportementales, des apports de la psychanalyse à ceux des théories systémiques, sont différents, voire divergents.

L’ignorance de cette histoire, de ses histoires, a conduit la plupart des ministres de la Santé à commander « leur » rapport sur la psychiatrie, non pour comprendre ce qui échappe à leur schéma traditionnel de la médecine, mais pour réaligner la psychiatrie sur le modèle médical.

De B. Kouchner supprimant le diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique, et disant que l’on pouvait transposer en France les expériences des travailleurs humanitaires au Kosovo, à F. Mattei qui compare la psychiatrie et la biologie moléculaire, les rapports commandés par les uns et les autres ont toujours été mis au placard par le ministre suivant. Et pendant ce temps, les équipes ont développé leur savoir-faire et ont investi la cité pour y prodiguer des soins, non pour y surveiller les malades.

Prises dans des injonctions inconciliables, des équipes ont rivalisé d’imagination pour transposer dans les faits leur vision de la société, où le fou ne serait pas reclus, mais accompagné. Entre les craintes du contrôle social, lors de la mise en place de la sectorisation, et les fantasmes d’internement arbitraire, entre les demandes d’intervention des familles débordées par la psychose, et les appels à l’enfermement de tous les exubérants, les soignants ont inventé et développé le soin dans la cité, faisant de l’hospitalisation une étape dans un parcours de soins.

Cette évolution de la part des professionnels s’accompagnera d’une évolution de la part du public. Les problèmes psychologiques ne sont plus des « maladies honteuses » et il n’est plus rare de parler de sa dépression, de son « psy ». Le recours aux psychologues, aux psychiatres se multiplient dans certains milieux. Cependant, ne nous leurrons pas, le changement d’image du psychiatre ne s’accompagne pas d’un changement d’image de la folie.

Pour les médias et les politiques, partageant les mêmes a priori que la société dont ils sont issus, sur la dangerosité de la maladie mentale et sur son incurabilité, la psychiatrie reste un épouvantail. Lorsque G. Massé prône le tout « hôpital général », des pneumologues toulousains pétitionnent contre l’implantation d’un service de psychiatrie à leur porte.

Comme pour rassurer tout le monde, on essaye de saucissonner la psychiatrie. Aux uns les psychoses débutantes, aux autres les jeunes suicidants, ailleurs les psychoses chroniques. Accompagnée par certains psychiatres publics, cette évolution sonne la fin du secteur qui n’est pas une organisation territoriale, mais une continuité des soins. Alors on a modifié les termes, et introduit de nouveaux « partenaires ». Mais de la psychiatrie à la santé mentale ne s’est pas opéré qu’un glissement sémantique. Entre les deux s’est glissée la psychiatrie privée lucrative. Dès lors, les rôles sont répartis. À la santé mentale, la prévention, la réinsertion et le traitement social de la maladie mentale devenue handicap psychique, au privé lucratif les soins, pourvu qu’ils ne prennent pas trop de temps, et à la psychiatrie l’enfermement et le contrôle social des « déviants ». Quand les banlieues s’enflamment, parmi les mesures préconisées par le Premier ministre figure en bonne place : « Je souhaite développer les ateliers “santé ville”, qui permettent la mise en réseau de tous les acteurs de santé, et amplifier le dispositif des équipe mobiles psychosociales. L’accès aux urgences dans les hôpitaux devra être complété par un accueil psychiatrique dans les grandes villes » (mesures annoncées le 12 novembre 2005).

L’actualité de la psychiatrie

Aujourd’hui, l’on pourrait dire que la psychiatrie « colle » à l’idéologie ambiante. Toute activité doit être une activité marchande. Pour cela il faut être efficace, quantifiable et assurer la sécurité des citoyens produisant des richesses. Le corollaire de cette idéologie est l’évaluation des soins selon des méthodes venues de l’industrie sidérurgique (démarche qualité), l’introduction de nouvelles molécules sensées traiter au plus tôt tout désordre mental associé à un désordre social. Ainsi, d’éminents spécialistes alarment via les médias les parents sur le fait que de nombreux enfants présentent une pathologie dont on ne prend pas toute la mesure, les TOP : Troubles Oppositionnels Provocateurs. Le trouble de comportement est devenu symptôme à réduire sous peine de voir son enfant devenir délinquant à l’adolescence. Et comme le hasard fait bien les choses, dans le même temps, l’industrie pharmaceutique propose un médicament pour calmer ces rejetons. Et pour finir, là où les soignants demandaient plus de sécurité pour travailler, pour soigner, on leur propose le recours au sécuritaire, vigiles, alarmes, etc.

La traduction de cette idéologie se retrouve dans de nombreuses orientations politiques successives. On prétend évaluer les psychothérapies, en se basant essentiellement sur leur efficience à court terme par rapport au symptôme. Les thérapies comportementalo-cognitives (TCC) deviennent donc la voie à suivre.

Laurence Chassard

L’Inserm, publie un rapport prônant le dépistage et le traitement précoce des enfants, basé sur les troubles du comportement, les traitements médicamenteux précoces deviennent la règle. Le privé lucratif et le service public sont mis en concurrence à partir du coût des prises en charge, sans tenir compte des missions incombant au service public, le service public est montré du doigt comme gouffre financier. Les représentants des laboratoires sont devenus « informateurs médicaux », les médecins sont des « chefs de pôle ». Le sécuritaire, lui, est également en place. Ainsi lorsque les soignants réclament des conditions de sécurité pour soigner, le ministère de la Santé signe une convention avec le ministère de l’Intérieur (15 novembre 2005).

Devant la plainte des soignants en psychiatrie de ces dix dernières années, dénonçant l’acharnement des pouvoirs publics, la déqualification des intervenants, et la baisse continue des budgets, les derniers gouvernements ont changé leur manière d’aborder le sujet.

La politique aujourd’hui consiste à faire des annonces et… à ne pas les faire suivre d’effet, ou bien à demander des résultats sans les moyens annoncés.

Par exemple, les millions annoncés à la publication du dernier plan de santé mentale, fondent à la lecture, calculette en main. Ces budgets, rapportés par équipes, se réduisent à une peau de chagrin. La plupart des crédits alloués, soit étaient déjà annoncés (parfois sous des appellations différentes), soit sont pris sur d’autres crédits en dehors de la santé, et au final restent quelques lignes pour lesquelles les ARH disent attendre des instructions. Mais, les médias convoqués ont relayé la publicité recherchée par les politiques, et les équipes continuent à « se débrouiller » Un exemple flagrant, l’HAD. Une nouvelle loi en février 2004 annonce des moyens spécifiques et des « crédits ciblés » (c’est-à-dire qui ne seront pas pris sur les budgets des hôpitaux, mais « ajoutés » à ces budgets pour ceux qui mettront en place des projets d’HAD). La loi prévoit qu’il n’y aura pas de fermeture de lits intra-hospitaliers pour l’ouverture de lits d’HAD. Dix mois plus tard, un certain nombre d’équipes arrivent à la DDASS, avec un projet bien ficelé sous le bras, et la demande de quelques moyens supplémentaires. Réponses invariables des DDASS : « nous n’avons pas reçu de directives ni de budgets spécifiques ». Mais les médias sont sur un autre sujet, l’annonce a été faite.

Enfin, les choses bougent en psychiatrie. Pour la première fois un rapport (ou plus exactement un plan) sur la santé mentale n’est pas enterré par le successeur de celui qui l’a initié. Commandé par F. Mattei, au lieu d’être mis au placard lors de la valse ministérielle comme il est d’usage, il est publié par son successeur P. Douste-Blazy et après un nouveau remaniement ministériel, il est aujourd’hui mis en application par le dernier ministre en date X. Bertrand. Quel bel avenir pour un rapport.

S’agit-il d’une volonté nouvelle de donner la priorité à la psychiatrie ? Pas sûr, car ce plan santé mentale n’est pas à lire isolément. Il n’est qu’une pièce d’un puzzle, où les autres pièces s’appellent « réforme de la sécurité sociale », « plan hôpital 2007 », etc. On le voit, il ne s’agit donc pas de la révolution attendue mais bien de son intégration dans des réformes structurelles visant la réorganisation du système de santé en général vers le secteur marchand et concurrentiel.

Laurence Chassard

La psychiatrie a-t-elle un avenir ?

Alors vers quoi allons-nous ? Un nouveau grand renfermement ? Un découpage en tranche de l’accueil de la folie, avec les patients réadaptables en structures légères, et les fous et les déviants pour l’asile fermé ?

La psychiatrie comme toujours s’en sortira si les équipes quittent la plainte pour la revendication. Si l’on est en capacité d’opposer des projets à la déstructuration qui nous est annoncée. Si la place des patients est prépondérante sur celle des usagers. Si le corps médical ne se laisse pas duper par le pouvoir relatif qui lui est proposé dans les conseils exécutifs, destinés à les impliquer dans la gestion économique, à la place de l’animation d’équipe et des projets de soin. Si nos partenaires du social résistent eux aussi aux glissements de leurs missions vers le contrôle et la gestion de l’exclusion, et « l’entretien des handicapés psychiques ».

Les états généraux de la psychiatrie ont réuni deux mille participants en 2003 à Montpellier pour tirer la sonnette d’alarme et porter leurs revendications. Le budget spécifique réclamé a été catégoriquement refusé par F. Mattei car c’était là une reconnaissance du fait que la psychiatrie n’est pas « classable » dans une spécialité médicale.

Or, quelles que soient les références théoriques qui sous-tendent l’exercice des uns et des autres, en dehors de la prescription de neuroleptiques, qui n’est qu’une infime part de la prise en charge en psychiatrie de secteur, qu’a donc d’exclusivement médical le soin psychiatrique ?

La psychanalyse, même lorsqu’elle n’est que référence théorique, ne vise ni le soin ni la guérison du patient. Les thérapies comportementalo-cognitives visent, par la modification des comportements invalidants, à « re-normer » le patient pour lui permettre de vivre. Les analyses systémiques cherchent à comprendre ce qui, dans un système, dysfonctionne pour permettre à l’individu d’y inter-agir.

Qu’y a-t-il de médical dans tout cela ? La psychiatrie n’est pas plus exclusivement du côté du social. La visite d’un patient à son domicile, l’accompagnement dans des démarches sociales, sa participation à des activités thérapeutiques à médiation, ne visent la réinsertion que comme moyen de soin.

La psychiatrie est avant tout pluridisciplinaire, et c’est en cela que son champ d’intervention dépasse largement les cases préformatées dans laquelle on veut la faire entrer.

La psychiatrie est aussi pluri-théorique, de la philosophie à la sociologie, de la psychanalyse à la médecine. Toutes ces références sont indispensables à qui veut aborder un patient dans ce qui, au-delà de sa maladie, fait sa vie, et est donc le lieu d’expression de sa maladie.

Ces particularités de la psychiatrie, pluri-disciplinarité, pluri-théories, exigent une formation spécifique pour qui veut travailler en psychiatrie, qu’il soit médecin, infirmier ou ergothérapeute. C’est là une autre revendication forte que doit porter le secteur lié à sa spécificité.

« Il faut choisir : ou laisser la psychiatrie se complaire dans l’exercice d’un “pouvoir” qui dissimule mal son impuissance croissante ou lui rendre sens et vigueur en la branchant résolument sur un véritable potentiel humain. Partage du savoir, transfert de compétences... »

Francis Jeanson