Comment mieux parler du burn-out qu’en commençant cet article par un cas clinique, celui de Christine.

Christine a 55 ans. Côté vie personnelle, elle relate une vie tranquille. Elle est mariée et a deux filles de 28 et 21 ans. Elle est grand-mère aussi de deux petits enfants de 3 ans et 14 mois.

Côté professionnel, Christine est cadre de santé, directrice de deux EHPAD depuis janvier 2017.

Ce poste est le fruit d’une ascension professionnelle importante. Christine a en fait gravi peu à peu tous les échelons, elle était au départ infirmière. Elle a d’ailleurs choisi ce métier pour une valeur qui est important pour elle, aider les gens. Le choix de cadre de santé s’est fait ensuite parce qu’elle aimait manager. Elle a commencé par être cadre de santé dans des EHPAD, puis à gérer la fermeture et la réhabilitation de deux de ces établissements. Elle obtient le poste de directeur d’Ehpad en janvier 2017 et dans la foulée obtient même un Master de directeur d’établissement.

Dans son quotidien, aujourd’hui, elle manage 4 cadres de santé qui gèrent des unités complètes (120 personnes en tout). Les 4 cadres sont rarement là tous en même temps, entre les arrêts maladie et les congés. Elle est donc amenée à les remplacer souvent, pour pouvoir pallier les demandes des collaborateurs, des familles, des patients. Elle gère aussi le mécontentement des collaborateurs présents, qui se plaignent de la surcharge de travail, de l’inutilité et de la chronophagie des outils informatiques imposés…

Pour pouvoir faire tout son travail, elle part très souvent à 7 heures du matin et rentre à 21 heures. Son travail a beaucoup d’importance et elle tient à ce que ses dossiers soient le plus à jour possible. Elle travaille donc de plus en plus pour répondre à ce besoin de qualité et à l’aide qu’elle souhaite amener aux autres.

En plus de son travail, elle a une passion pour le cheval. Elle passe voir de fait son cheval tous les soirs avant de rentrer chez elle et va le voir aussi le week-end.

Elle se couche donc tous les soirs à minuit et se lève entre 5 et 6 heures le matin.

En juillet 2018, elle a une première alerte que quelque chose ne va pas : elle se coince le dos. Elle s’arrête une semaine.

Fin août/début septembre : La hiérarchie (N+1 et +3) l’alerte. Ses responsables ont constaté à plusieurs reprises des erreurs ou des comportements qu’elle n’a pas habituellement : refus de rendez-vous avec son N+1, dossier qui n’avance pas, pleurs pendant un rendez-vous professionnel, difficultés avec les familles des patients, évitement de certains collègues et responsables… Elle est épuisée émotionnellement. Elle ne se sent plus dans l’écoute et le respect. Et ne se sent plus non plus écoutée et respectée.

La semaine suivante, le lundi, elle est convoquée par son N+3 qui lui demande d’aller voir le médecin. Toute la journée, elle traite les dossiers qui lui semblent importants, comme entre autres lancer le paiement des salaires de ses collaborateurs. Le soir, elle se décide à aller enfin chez le médecin. Diagnostic : burn-out.

De nombreuses angoisses, de nombreux cauchemars apparaissent. Elle décide donc de consulter.

Elle pense d’abord que tout est de sa faute, qu’elle n’a pas été à la hauteur de la situation.

Puis peu à peu elle commence à comprendre qu’il y avait un problème organisationnel dans les EHPAD et que les valeurs affichées et signées par les salariés n’étaient pas forcément appliquées : écoute et respect. Déçue par ce constat, elle se pose beaucoup de questions, réfléchit sur son avenir, sur ce qu’elle aime faire et finalement elle décide alors de reconstruire un nouveau chemin professionnel : monter une association de couture et de produits écologiques.

Par ce cas clinique, j’aimerais que l’on revienne sur cet écart qui existe entre le travail prescrit et le travail réel, mais surtout entre la projection que le salarié se fait de son travail et la réalité.

Cet écart peut être dû à la personne elle-même, à l’organisation de l’entreprise, à un contexte sociétal.

Si l’on reprend l’exemple de Christine, elle s’était projetée dans un poste de directeur d’établissement où elle pourrait allier ce qu’elle aimait faire : manager, prendre soin, être à l’écoute, respecter. La réalité en a été autre. La gestion de l’urgence, de l’absence, du mécontentement était la réalité.

Christine met tout en œuvre avec ses moyens pour trouver une solution afin que son objectif soit atteint, que ce pour quoi elle est là puisse prendre corps, pour que sa réalité corresponde à la réalité, pour qu’elle puisse s’épanouir dans son travail.

Cette implication de sa part ne pourrait-elle être appelée bricolage ? Mais qu’est-ce que le bricolage ?

Selon le dictionnaire Larousse, le bricolage est une « activité manuelle non professionnelle consistant en travaux de réparation, d'installation ou de fabrication effectués dans la maison. Un travail peu sérieux, grossier ; rafistolage. »

Le bricolage est quelque chose d’approximatif, de temporaire, d’amateur. Mais c’est aussi une action qui a pour but de réparer une anomalie, quelque chose qui ne fonctionne pas. Le côté amateur du bricolage donne à penser que la personne n’a pas les codes pour pouvoir réparer correctement ce qui ne fonctionne, elle n’est pas consciente de tous les tenants et aboutissants de la situation.

Où se situe le bricolage dès lors dans le travail ? Ce bricolage en quoi consiste-t-il ? Est-il fait de manière consciente et donc en situation d’expert ou inconsciente et donc en amateur ?

Au-delà de cette question du bricolage conscient ou non, il y a aussi l’utilité de ce bricolage. Pourquoi un salarié bricole-t-il ? Quel est son objectif ? S’épanouir dans le travail ? Éviter la standardisation ? Le bricolage en amateur suffit-il pour atteindre cet objectif ?

Toutes ces questions nous mènent à la problématique suivante : Bricoler au travail permet-il à l’individu de lutter contre la standardisation du travail dans un objectif d’épanouissement personnel ?

Le travail, source d’épanouissement

Bien que nous puissions constater que le travail se standardise dans tous les domaines, se pare de procédures qui veulent que les hommes fassent tous de la même manière comme l’ont pensé les gestionnaires, le travail est avant tout, pour l’homme, source d’épanouissement. Il est pour l’homme un moyen de se connaître, de se réaliser, de développer ses valeurs ;

« Pour le philosophe Hegel, le travail constitue le fondement de ce qui fait l’humain. Travailler consiste pour l’homme à transformer la nature afin d’y laisser une empreinte, empreinte dans laquelle l’homme se reconnaît et finalement accède à la conscience de soi et à la liberté. Pour Hegel, le travail est la seule façon pour l’homme de réaliser son essence, c’est-à-dire d’accéder à la plus haute liberté. “C’est par la médiation du travail que la conscience vient à soi-même. [...] Le travail, au contraire, est désir refréné, disparition retardée : le travail forme. [...] Cet être-pour-soi, dans le travail, s’extériorise lui-même et passe dans l’élément de la permanence, la conscience travaillante en vient ainsi à l’intuition de l’être indépendant, comme intuition de soi-même”. » (Chaineau, 2014.)

L’anthropologue François Laplantine considère l’homme à travers la triple articulation du social, du psychologique et du biologique. L’être humain est à la fois un être physique, un être psychique et un être social. Travailler, c’est engager simultanément ces trois dimensions. « Le travail nous prend tout entier », déclare le psychanalyste Christophe Dejours.

- Être physique, l’homme est biologiquement déterminé. Il investit son corps dans la tâche qu’il doit réaliser.

- Être psychique, l’homme dispose également d’un ensemble élaboré de représentations et d’affects qui guident ses motivations et ses actions. Travailler est d’abord, selon C. Dejours, « l’expérience de l’échec » liée à la « résistance du réel », expérience impliquant des états affectifs intimes et subjectifs. Si les résultats du travail peuvent être en partie mesurés, travailler reste un processus éminemment subjectif.

- Enfin, être social, l’homme règle sa conduite selon les prescriptions symboliques de son groupe d’appartenance, souvent appelé d’ailleurs « collectif de travail ». Cette dernière dimension est essentielle car si le travail est un phénomène subjectif et intime, il est aussi l’objet de notre socialisation.

Le travail est donc une modalité importante pour l’homme pour son épanouissement. Pour autant, le travail en lui-même ne produit pas naturellement de l’épanouissement chez l’homme surtout quand ce dernier se standardise.

Le travail en voie de standardisation

Dans un article dans Les Échos, Dejours (2018) reprend l’évolution de l’organisation du travail.

« Depuis Taylor et Ford, l’organisation du travail est essentiellement politique. Taylor compare littéralement l’ouvrier à un chimpanzé qui doit se conduire comme tel. C’est l’obéissance absolue. Cette conception de l’organisation du travail basée sur la domination, le contrôle, la sanction (donc la peur), est évidemment nuisible pour la santé mentale car le travailleur y perd sa subjectivité, sa créativité, sa maîtrise des moyens, le sens de ce qu’il fait. Travailler, c’est bien plus qu’exécuter des tâches. C’est une transformation de soi. […] Une nouvelle forme d’organisation du travail apparaît dans les années 1980, celle des gestionnaires. Jusque-là, l’organisation du travail était l’apanage des gens du métier. Les directeurs d’hôpitaux, par exemple, étaient médecins. Mais ils ont été remplacés par des gestionnaires qui ne connaissent rien des métiers. Ils réduisent le travail à un ensemble de tâches purement quantifiables et dont la performance est chiffrable. À travers ces dispositifs, ils ont instauré ce que le juriste Alain Supiot appelle la “gouvernance par les nombres”. Celle-ci détruit tout ce qui était vital au travailleur : les règles et valeurs propres de son métier. Cette méthode gestionnaire détruit aussi volontairement toute coopération. Ce qui a pour conséquence une dégradation de la qualité et de l’efficacité. […] Il y a aussi la standardisation des modes opératoires qui facilitent le contrôle quantitatif. »

En d’autres termes, l’organisation du travail mise en place aujourd’hui est une organisation qui recherche l’efficacité, la rentabilité, tout est dès lors analysé sous un œil gestionnaire. Comme cela avait pu être le cas dans le taylorisme, la nouvelle organisation du travail ne voit plus le salarié comme un humain mais comme un moyen qui permet de prospérer, de pouvoir toujours plus rentabiliser. Et pour rentabiliser, il faut standardiser, déshumaniser.

Si nous reprenons notre cas clinique, nous pouvons constater cette vision gestionnaire dans la gestion de l’EHPAD. Christine pensait gérer du soin, de l’humain. Elle gère des procédures, des absences, des problèmes informatiques, elle constate la surcharge de travail pour elle et pour ses collaborateurs.

Dans ce besoin de rentabilité, le monde se standardise, s’hygiénise mais pour autant chaque individu recherche l’épanouissement au travail, et cette recherche passe par les valeurs qu’il met dans le travail. Et ces valeurs sont uniques pour chacun. Ces valeurs sont le souffle de vie de l’individu face à une organisation mortifère. Ces valeurs, le salarié entend les mettre en pratique et elles transitent dans les projections que fait le salarié sur son travail.

Le bricolage comme lutte contre la standardisation du travail.

Le salarié dans son quotidien ne respecte pas exactement le travail qu’il doit faire. C’est dans ce non-respect que se loge le bricolage. Et cela se retrouve sous deux facettes :

La différence entre le travail prescrit et le travail réel : 1ère loge du bricolage

Dans le quotidien, le salarié négocie avec lui-même pour que ses valeurs puissent transiter dans le travail qu’il a choisi. Mais dans la réalité entre le travail que le salarié projette et celui qu’il fait tous les jours.

En 1955, Ombredane et Faverge publient des travaux sur la distinction entre travail prescrit et travail réel. Les recherches sont parties du constat de la nécessité de distinguer entre le travail qui correspond à la consigne donnée par l’entreprise et le travail réel tel qu’il est exécuté par le travailleur.

L’étude a montré que le travail réel peut s’écarter du travail prescrit et ce pour plusieurs raisons : les interprétations de la consigne faites par le travailleur, les aménagements en fonction des aléas, l’existence d’exigences contradictoires (Karnas, 2017, p. 21).

L’écart entre les deux est ce qui rend le travail possible.

« Le travail prescrit est généralement défini en fonction d’un système de production supposé stable et optimal, alors que le travail réel s’effectue dans un système instable (les conditions de travail sont fluctuantes, des incidents perturbent le déroulement de l’activité, etc.) et que les caractéristiques du travailleur (comme individu) sont elles-mêmes changeantes (il pourra être plus ou moins en forme, fatigué, etc.). » (Karnas, 2017, p. 21.)

Le travail prescrit est, avant toute chose, ce que l’employeur propose au futur salarié, ses conditions de travail, les valeurs de l’entreprise. C’est sur cette présentation que l’individu décide ou non d’accepter le travail. S’il l’accepte, c’est qu’il y voit une cohérence entre ses valeurs et les valeurs de l’entreprise. Il projette l’idée qu’il peut effectuer un travail bien fait du fait de cette cohérence.

Pour Christine, le travail prescrit c’était la gestion organisationnelle et managériale des deux EHPAD. Elle y avait inclus ses valeurs de soin, d’aide, d’écoute. La réalité, c’était ça. Mais avant tout, c’est la gestion du mécontentement des collaborateurs, des patients et des familles. C’est mettre en place, imposer des procédures pour que le service tourne. C’est faire face aux collaborateurs qui ne veulent pas les appliquer. Le soin, l’aide et l’écoute arrivent ensuite.

Le travail prescrit c’est la théorie, après en pratique c’est le travail réel est un différent, il tient des réalités de l’entreprise, de la société en général mais aussi du salarié.

Comme nous l’avons dit précédemment, il y a naturellement un écart entre le travail prescrit et le travail réel.

Au quotidien, quand l’écart n’est pas trop important, le salarié gère les adaptations nécessaires sans que cela ne lui cause de souffrance ou de stress trop important. L’adaptation est compensée par la satisfaction du travail bien fait.

C’est dans cet écart que se loge le bricolage, le rafistolage. Le mot rafistolage ici a toute son importance, le salarié adapte grossièrement son travail pour être en cohérence avec lui-même, avec ses valeurs. Confronté au réel, le salarié va négocier avec lui-même, trouver des solutions pour que son travail puisse se faire tout en respectant les valeurs qu’il entend appliquer dans le travail.

Nous parlons depuis le début de cet article de valeurs, ces valeurs qui sont à l’origine du bricolage, selon nous, dans le travail. Mais qu’entend-on exactement par valeurs ?

Les valeurs des salariés

Les valeurs, c’est ce qui est important pour chacun d’entre nous dans la vie. Le degré d’importance donné par chacun à une valeur relève de sa sphère personnelle. Pour autant, au niveau du collectif, plusieurs individus peuvent partager les mêmes valeurs.

Schwartz a mis en place en 1992, la théorie des valeurs. Dans cette théorie, il attribue aux valeurs six caractéristiques principales.

« 1) Les valeurs sont des croyances associées de manière indissociable aux affects. […]

2) Les valeurs ont trait à des objectifs désirables qui motivent l’action. […]

3) Les valeurs transcendent les actions et les situations spécifiques. […]

4) Les valeurs servent d’étalon ou de critères. Les valeurs guident la sélection ou l’évaluation des actions, des politiques, des personnes et des événements. […]

5) Les valeurs sont classées par ordre d’importance les unes par rapport aux autres. […]

6) L’importance relative de multiples valeurs guide l’action. Toute attitude, tout comportement, implique nécessairement plus d’une valeur. » (Schwartz, 2006.)

Dans cette théorie, Schwartz met en avant quelque chose d’important : les valeurs existent certes pour chaque individu, mais ne lui sont pas forcément accessibles. Schwartz parle d’expérience d’activation pour prendre conscience de ses propres valeurs.

Ces expériences d’activation sont particulièrement importantes. Sans activation de la valeur, l’individu n’a aucune conscience de cette dernière. Schwartz met en avant d’ailleurs dans sa théorie que l’individu n’a accès consciemment qu’à une partie de ses valeurs, a priori les plus importantes.

Pour Christine, par exemple, les valeurs qui lui semblent importantes sont l’aide à l’autre et le management. Ce sont les valeurs premières qui lui viennent mais en réalité, toutes ne lui sont pas accessibles comme nous pourrons le voir un peu plus loin.

La connaissance et l’activation partielle des valeurs permettent déjà dans un premier temps au salarié de voir si le travail prescrit et les valeurs qui transitent dans l’entreprise qu’il choisit correspondent aux siennes. Il adapte ensuite la réalité pour que les valeurs restent cohérentes. Cette activation partielle permet à l’individu de bricoler dans le monde du travail et en particulier face à la standardisation de ce dernier. L’individu humanise, via la mise en application de ses valeurs, un monde du travail gestionnaire.

Pour autant, cette prise de conscience partielle tend à démontrer que le bricolage qui en découle n’est qu’un bricolage conscient, partiel aussi, qui ne permet pas de se préserver des risques émanant du travail, en particulier dans ce monde en standardisation.

C’est ici que le mot bricolage prend tout son sens. En fait, le bricolage c’est du rafistolage. Quand une personne n’est pas consciente de toutes ses valeurs, elle rafistole, elle travaille grossièrement pour que son travail soit cohérent avec sa personne.

Si le bricolage partiellement conscient permet de faire du rafistolage au quotidien, il ne préserve pas pour autant des conséquences liées aux risques psychosociaux du travail et en particulier ce bricolage ne préserve pas du burn-out.

Le burn-out et la standardisation

Le burn-out se traduit alors par un « épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel ». Il est souvent dit d’une personne en burn-out, qu’elle est en stress dépassé.

Cet épuisement que l’on décrit peut venir de l’investissement que l’individu met à maintenir ses valeurs dans son travail. Et cela se revoit dans la question de l’écart entre le travail prescrit et le travail réel, quand l’écart devient de plus en plus important, au point que les valeurs dans lesquelles croyait le salarié n’existent plus. Cet écart apparaît souvent par un changement de politique ou un changement de règles, par une standardisation du travail, par la mise en place d’une politique de rentabilité plus agressive.

Christine croyait en l’écoute et au respect, valeurs données par sa direction, valeurs assez proches de la sienne : aider son prochain, être à l’écoute et dans le soin. Dans la réalité, elle avait des tâches essentiellement gestionnaires, bien loin de l’humain. Pour conjurer cette réalité, Christine s’est ajouté des heures de travail, pour essayer d’allier ce qui lui était demandé et ce en quoi elle croyait.

Cette dernière bricolait donc. Mais à quel point ? Le temps imparti ne permettait pas à Christine de mettre en œuvre correctement ses valeurs. Elle s’épuisait donc dans son bricolage.

Il ne faut pas oublier qu’en plus de l’écart entre les valeurs conscientes du salarié et celle du travail réel, il y a déjà très simplement l’écart entre les valeurs inconscientes du salarié et les valeurs conscientes données dans le travail prescrit. Ce qui agrandit encore plus la zone de bricolage.

Le burn-out : indicateur d’un bricolage inconscient amateur

Pour compenser l’écart grandissant, le salarié va investir toute son énergie pour faire perdurer ce qu’il connaissait, l’illusion que les valeurs proposées dans le travail prescrit sont toujours là. Il va alors mettre beaucoup d’énergie dans cette compensation, sans s’en rendre compte… Là est le déni du salarié, il ne veut pas voir que les conditions ont changé, que les valeurs qu’il connaissait se sont modulées. Il tente d’appliquer ce en quoi il croit dans le nouveau système.

C’est là que l’on voit apparaître la limite du bricolage. Dans une situation lambda classique, le salarié bricole avec ses valeurs de manière inconsciente et tout va bien. Dans une situation critique, le salarié continuer à bricoler mais cela ne fonctionne plus et il ne comprend pas pourquoi. Par l’inconscience d’une partie de ses valeurs, le salarié s’épuise alors jusqu’au burn-out.

Le déni du salarié n’est pas une passivité comme cela pourrait paraître au premier abord, c’est en fait un surcroît d’activité.

« Pour autant, les salariés concernés ne sont pas passifs dans cette situation. Ils ne se laissent pas “intoxiquer” sans réagir. Ils ne sont pas seulement exposés aux dangers qu’on leur fait courir. Ils s’exposent aussi aux risques qu’ils prennent pour se mesurer à ces dangers. » (Clot, 2015, p. 51.)

En d’autres termes, quand une modulation apparaît dans le contexte de travail d’un salarié, cela module les valeurs données par l’entreprise. Le salarié va alors bricoler dans l’espoir que les valeurs qu’il connaît perdurent, il s’investit donc plus dans son travail pour que cela arrive mais il bricole avec ses valeurs conscientes. Aussi une partie de ses valeurs n’apparaît pas et accentue très certainement l’épuisement.

Dans le cas de Christine, ses valeurs conscientes sont l’aide, l’écoute et manager. Son quotidien est rempli de tâches gestionnaires, pour avoir encore du temps pour ses valeurs, elle augmente son temps de travail, sauf que celui-ci se remplit surtout de tâches gestionnaires.

Christine finit par s’épuiser. Serait-ce possible qu’elle se soit épuisée simplement dans la recherche d’application de ses valeurs conscientes ou peut-être par non connaissance d’autres valeurs ?

Plus le travail que réalise le salarié au quotidien est proche de ses valeurs et de ce pour quoi il a choisi de travailler dans l’entreprise dans laquelle il est, plus ce dernier aura cette satisfaction du travail bien fait.

Le burn-out activateur de valeurs pour un bricolage conscient expert

Le salarié n’accepte de reconnaître son épuisement professionnel qu’après de nombreuses alertes, et souvent quand il est déjà trop tard et que des dégâts physiques sont déjà apparus. Pour autant, même si ces personnes sont « brûlées », leur vie professionnelle n’est pas terminée, et l’on assiste alors très souvent à un rebond. La personne remobilise ses connaissances personnelles pour continuer son chemin… Le salarié prend le temps de comprendre, de se comprendre, accompagné souvent d’un psychologue.

Par cette compréhension de soi, et de ce qui s’est joué dans l’organisation du travail, le salarié accède alors à de nouvelles valeurs auxquelles il ne faisait pas référence auparavant.

Le chemin du retour au travail est alors très rarement le même qu’auparavant.

Chabot (2013) dans son livre Global burn-out cite plusieurs exemples de personnes ayant vécu ce renouveau. Freudenberger, qui est aussi celui qui a parlé le premier de burn-out raconte son parcours de descente aux enfers puis sa remontée dans le suivi des drogués.

Pour Greene, le burn-out est en fait la phase de guérison (p. 33). Le burn-out littéralement nous brûle. Et tel le phénix, l’individu renaît ensuite de ses cendres. Le burn-out est le moment qui permet à l’individu de se reconstruire.

Crawford l’évoque aussi dans son livre Éloge du carburateur (p. 42). Après avoir fait des études de philosophie, il est embauché pour rédiger des résumés d’articles. Le travail s’intensifie et ce dernier ne se retrouve pas dans les valeurs de l’entreprise. Il finit par partir et ouvrir un garage de réparation de moto.

Tous ces exemples sont là pour nous montrer que le burn-out permet peut-être d’aller vers une meilleure connaissance de soi, d’accéder à des valeurs complémentaires aux valeurs prédominantes et conscientes, nouvelles valeurs qui permettent de mettre en place un nouveau bricolage, plus conscient, plus efficace, au point où l’on peut se demander si même le terme de bricolage convient encore…

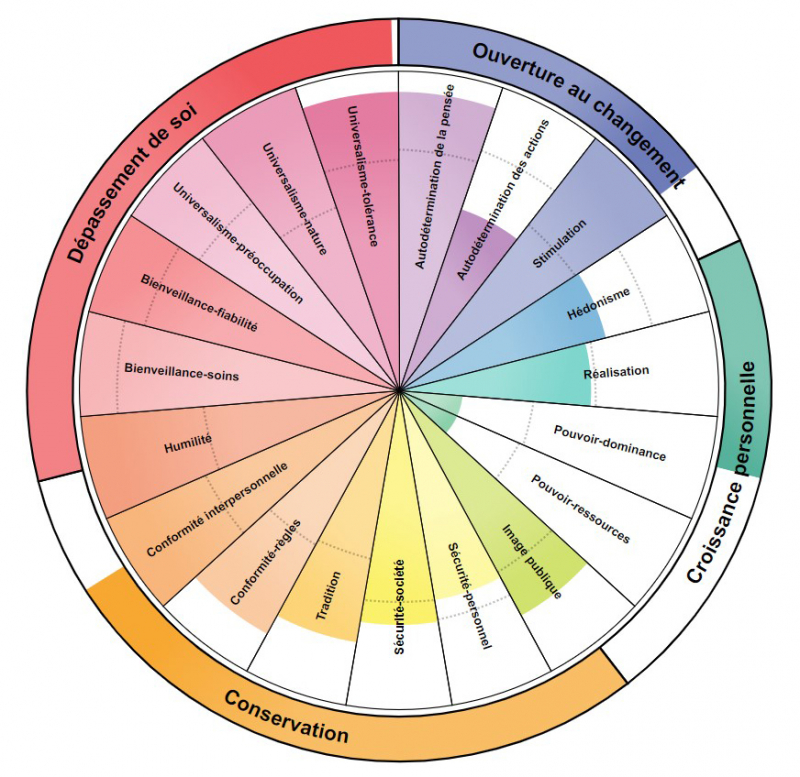

Pour avoir une connaissance de ses valeurs, Schwartz a mis en place un questionnaire.

Voici le résultat du test des valeurs de Christine.

Plusieurs données ressortent : Christine a effectivement la bienveillance comme valeur importante ce qui est cohérent avec sa volonté d’aider son prochain.

Pour autant de grandes valeurs sont en contradiction avec son poste : l’universalisme et surtout l’absence de valeur dans la section pouvoir.

Nous pouvons donc constater que Christine était en écart de valeurs par rapport à son entreprise qui n’était plus dans la bienveillance, mais aussi en écart avec elle-même : elle n’a pas la valeur de pouvoir et a un poste de management. Ces deux écarts, l’ont menée au burn-out.

En travaillant sur elle, elle a alors activé la valeur de l’universalisme et d’un monde sans pouvoir (association), elle a donc naturellement pris le chemin qui correspondait à cette nouvelle valeur activée.

En conclusion

Nous pouvons donc voir que la connaissance de soi pour un individu est un vrai facteur de limitation du burn-out. Une personne qui connaît ses valeurs consciemment, fera des choix de métier sur la partie travail prescrit en totale cohérence avec ce qu’elle est. Et quand la personne est en burn-out, par manque de connaissance de soi, ce dernier est un vecteur d’activation des valeurs qui permet d’accéder à un bricolage conscient, donc une lutte contre la standardisation, donc un bien-être au travail.

Il est important de notifier dans cette conclusion trois bémols à tout cela.

Le test des valeurs n’est qu’un indicateur ponctuel, voué à se moduler avec le temps. Pour Christine, ce test n’a été fait qu’après son nouveau choix de vie. On peut supposer ici que le burn-out lui a permis d’activer la nouvelle valeur de l’universalisme et de prendre conscience que le pouvoir n’est pas fait pour elle. Mais on peut aussi imaginer, inversement, qu’avant son burn-out la valeur pouvoir était importante pour elle, et qu’elle s’est éteinte par épuisement.

Ensuite, la reconnaissance via les valeurs est une reconnaissance personnelle, un travail sur l’individu qui permet de limiter les risques de burn-out mais cela n’est pas suffisant dans la réalité. Un salarié a aussi besoin d’une reconnaissance de ses pairs, du collectif d’entreprise, de sa hiérarchie. Quand le salarié est en épuisement, ce n’est pas seulement dû à un écart de ses valeurs, l’organisation est à remettre en cause aussi.

Enfin, n’y a-t-il pas d’autres moyens que l’épuisement professionnel, d’autres moyens plus doux, pour accéder à une connaissance de soi ?