Introduction

Chez de nombreuses espèces, vivre en groupe offre des bénéfices multiples. Mais le revers de la médaille est la compétition en interne. Les membres d’un même groupe vont souvent entrer en conflit afin de contrôler des ressources aussi essentielles que la nourriture, un territoire, ou des partenaires pour se reproduire. Survivre et s’intégrer à l’environnement social implique donc de remporter les conflits ou de former des alliances avec les individus les plus valeureux. Les victoires et les défaites déterminent un ordre social hiérarchique plus ou moins stable où émergent des individus dominants qui imposent leur volonté aux individus subordonnés. Ne pas savoir reconnaître qui domine dans un groupe peut amener à se confronter à beaucoup plus fort que soi et avoir des conséquences tragiques. Au niveau cognitif, la vie sociale nécessite d’identifier les individus dominants, mais aussi d’évaluer leur comportement pour décider s’il faut les éviter ou collaborer avec eux. La dominance sociale a donc une influence déterminante sur le destin des individus et contribue à favoriser, sur le plan évolutif, des habiletés cognitives spécifiques.

De nombreux travaux ont décrit ces mécanismes cognitifs chez les animaux et les humains adultes. Chez les enfants, c’est récemment que les recherches en psychologie du développement ont étudié les mécanismes sous-jacents à la compréhension du pouvoir et de la dominance (R. Charafeddine et coll. ; 2015 ; S. Gülgöz et S.A. Gelman, 2017). Dès les premières années de vie, l’enfant s’inscrit dans des dynamiques de pouvoir au sein de sa famille, de ses pairs et des adultes qui s’occupent de lui. Les recherches sur le bébé permettent d’identifier la présence précoce de certains des mécanismes cognitifs liés à la compréhension des hiérarchies sociales. Sur la base de la littérature existante, notre article aura pour but de décrire :

- quand et comment les bébés identifient la dominance ;

- ce qu’ils en infèrent et

- quelles sont leurs attitudes vis-à-vis des individus dominants.

Avant d’aborder ces questions, il est essentiel de comprendre le cadre d’expérimentation adopté chez le jeune enfant. L’étude de la cognition précoce peut difficilement s’appuyer sur les propos qu’un bébé pourrait tenir. Les recherches vont plutôt prendre en compte son comportement non verbal et notamment ce qu’il regarde. En effet, la durée pendant laquelle un bébé observe un stimulus reflète son intérêt pour ce stimulus, et constitue en cela une mesure pertinente pour la psychologie expérimentale. Un présupposé élémentaire des études dédiées à la cognition du bébé est qu’un événement inattendu va produire plus de surprise et attirer plus de ressources cognitives qu’un événement attendu. Sur la base de ces considérations, les psychologues du développement ont mis au point un paradigme qui exploite cet engagement des ressources pour ce qui est inattendu ; il s’agit du paradigme de violation des attentes. L’idée est que si le bébé regarde plus longuement un événement objectivement considéré comme inattendu qu’un événement considéré comme attendu, c’est que le bébé a précisément des attentes sur cet événement (pour une revue, voir M. Paulus, 2022). Par exemple, lorsque le bébé passe plus de temps à observer une balle qui reste en suspension à 1 mètre du sol qu’une balle qui tombe sur le sol, cela révèle qu’il a des attentes et donc des connaissances sur le mouvement naturel des objets physiques (R. Baillargeon, 1998 cité par S. Gelman & N.S. Noles, 2010). Voyons maintenant comment ce paradigme a été employé pour étudier la compréhension de la dominance chez les tout-petits.

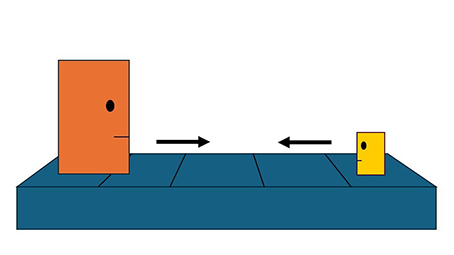

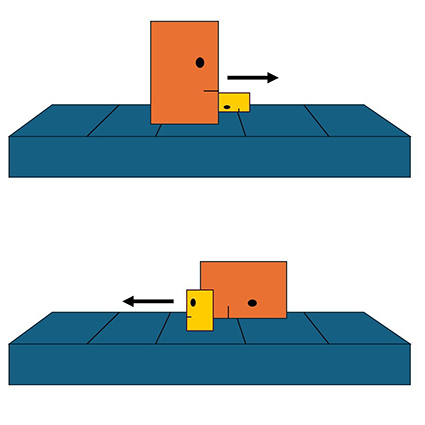

Une sensibilité aux indices de dominance

Des indices physiques

Dans de nombreuses espèces, les individus qui dominent sont souvent plus grands et plus forts physiquement que les autres membres du groupe, ce qui leur permet de s’imposer dans les conflits. Lors de leurs interactions sociales, les animaux peuvent produire des signaux afin d’apparaître plus grands et intimider l’adversaire. Mais pour que ce dernier soit réceptif, il doit disposer de capacités cognitives qui lui permettent d’interpréter la taille comme un indice de dominance. Des psychologues (L. Thomsen, et coll., 2011) ont cherché à savoir si les bébés humains ont les outils cognitifs pour donner du sens aux indices physiques associés à la dominance, et notamment s’ils utilisent la taille du corps pour prédire qui va s’imposer dans un conflit. Dans leur étude, les bébés devaient regarder des vidéos d’un conflit entre deux individus ayant des formes rectangulaires, mais où l’un était deux fois plus grand que l’autre (voir Figure 1). Une première vidéo montrait que chaque individu se dirigeait vers l’endroit où se situait son adversaire, et qu’il allait y avoir un conflit de buts dans la mesure où l’un allait devoir passer avant l’autre. Il y avait alors deux fins possibles à cette histoire : dans la version « attendue », la seconde vidéo montrait l’individu plus petit qui s’inclinait vers le bas et s’écartait pour céder le passage au plus grand ; dans la condition « inattendue », l’inverse se produisait, avec le dominant qui laissait la préséance au plus petit (voir Figure 2). Les résultats de cette étude ont montré qu’à partir de 10 mois, les bébés passaient plus de temps à regarder la situation inattendue, ce qui donnait à penser qu’ils avaient associé la plus grande taille à une chance plus forte de s’imposer dans un conflit.

Figure 1

Figure 2

Un autre indice physique lié au pouvoir est la place qu’occupent les individus dans l’espace vertical (c.-à-d. en haut ou en bas). Au niveau symbolique, la représentation des hiérarchies se matérialise fréquemment par des pyramides ou des organigrammes, avec les dominant·es placé·es en haut et les subordonné·es en bas. De plus, dans le langage courant, l’expression du pouvoir ou du statut fait souvent référence à la dimension verticale de l’espace (« être en haut » ou « au sommet de la hiérarchie », « avoir de l’ascendant sur », « gravir les échelons », etc.). S’agit-il de simples éléments de langage ou le reflet d’une représentation préexistante ? Des études ont montré que le lien entre la hiérarchie et la verticalité n’était pas propre aux humains et que même les chimpanzés associaient la partie haute de l’espace à un pouvoir plus grand (C.D. Dahl, et I. Adachi, 2013). De la même manière, les bébés de 12 à 16 mois s’attendent à ce que l’individu initialement situé plus haut sur un podium ou sur une étagère l’emporte ensuite dans un conflit vis-à-vis d’un individu situé plus bas (X. Meng, et coll., 2019). Une explication proposée par X. Meng et coll. (2019) est que les nourrissons associeraient le fait d’être en hauteur aux capacités physiques (escalader), celles-ci mises en lien par l’enfant avec la capacité à emporter un conflit.

Avoir plus d’alliés = être plus dominant ?

Il n’est pas toujours suffisant, ni même nécessaire, d’être physiquement plus imposant ou d’occuper le haut de l’espace vertical pour être en position de force. Selon la devise « l’union fait la force », le soutien social joue également un rôle important dans l’issue d’un conflit. Face à un adversaire, savoir évaluer le nombre de ses allié.es peut s’avérer utile avant de s’engager dans un conflit. A. Pun et ses collaborateurs (2016) ont utilisé une méthodologie similaire à celle présentée ci-dessus et ont voulu savoir si les jeunes enfants forment déjà des attentes sur l’issue d’un conflit en fonction du nombre d’allié·es des protagonistes. Les résultats montrent que dès 6 mois, les nourrissons s’attendent à ce que l’individu provenant d’un groupe plus nombreux s’impose face à un individu issu d’un groupe moins nombreux. Plus récemment, A. Pun et ses collègues (2022) ont montré que les bébés de 9 à 12 mois vont jusqu’à prendre en compte le fait que les allié·es ont conscience ou non de l’existence d’un conflit. Si les enfants constatent que les allié·es ne sont pas témoins du conflit, ils ne s’attendent plus à ce que l’individu du groupe le plus nombreux l’emporte.

Compétences magiques

Cependant, il existe des cas où quelques individus s’imposent face au plus grand nombre. Un indice ? Poséidon chante dans l’Iliade : « Car l’union fait la force quand les hommes sont faibles : à nous deux, nous pourrions combattre même des braves ! » (Homère — IVe siècle). On l’aura compris, il s’agit des héros fictifs tirés des mythes et des récits de science-fiction. Ils gagnent, non pas par l’étendue de leurs soutiens, mais par leurs capacités extraordinaires. Les récits mythologiques ont imprégné les cultures humaines et, de par le monde, les êtres dotés de capacités surnaturelles, par exemple les devins ou les chamans, occupent souvent des positions sociales privilégiées dans la hiérarchie. Se pourrait-il que ces représentations se retrouvent déjà chez les très jeunes enfants ? Sachant que les bébés ont des intuitions justes des lois de la physique ordinaire (pour une revue, voir R. Baillargeon, 2004), vont-ils jusqu’à considérer que les comportements qui défient les lois de la physique sont les signes d’une supériorité sociale ? C’est précisément cette conclusion que tirent X. Meng et coll. (2021) dans une étude réalisée auprès d’enfants de 12 à 16 mois. Ils observent que les bébés s’attendent à ce qu’un individu capable de léviter ou de se téléporter pour atteindre son but s’impose dans un conflit face à un individu dont les capacités physiques se limitent à marcher sur un support.

Capacités inférentielles liées à la dominance

Les capacités cognitives qui permettent de se mouvoir dans un univers social hiérarchisé ne se limitent pas à identifier qui pourra être dominant ou subordonné. Comprendre les relations de dominance qui régissent les liens sociaux, c’est aussi prévoir le comportement des individus par-delà la situation particulière dans laquelle ils ont pu s’imposer ou capituler. Remporter un conflit n’est probablement pas le fruit du hasard et peut révéler des caractéristiques comportementales propres qui auront des conséquences dans le futur, qu’il s’agisse de nouvelles situations conflictuelles impliquant les mêmes protagonistes ou d’autres protagonistes, ou qu’il s’agisse du comportement des individus alliés aux dominants ou aux subordonnés. Il s’agit donc ici de savoir quelles inférences les enfants peuvent faire lorsqu’ils observent des interactions de dominance.

Généralisation de la dominance

O. Mascaro et G. Csibra (2012) ont voulu savoir si les bébés considèrent que l’inégalité de dominance entre deux individus est une propriété stable d’un conflit à l’autre. Précisément, s’ils constatent que A domine B dans une situation, vont-ils penser que A va dominer B dans d’autres situations ? Dans leur étude, ils ont montré à des bébés des vidéos où deux individus convoitent un petit territoire et où le dominant bouscule le subordonné pour se l’approprier. Après cette première scène, ils leur ont présenté une seconde scène où cette fois les deux personnages se disputent une bille. Les résultats sur les temps d’observation de ces scènes montrent qu’à 15 mois, mais pas avant, les bébés s’attendent à ce que celui qui s’était emparé du territoire lors de la première scène se saisisse de la bille lors de la seconde scène. Dans une autre étude, J. Bas et N. Sebastian-Galles (2021) ont trouvé qu’à 18 mois les bébés n’avaient même pas besoin de voir un conflit ouvertement physique (p. ex. bousculer son adversaire) pour considérer la dominance comme un trait stable entre deux humains. Cette tendance à inférer du statut à partir d’une situation particulière de dominance se retrouve à un niveau plus général encore. Un individu dominant pourra ainsi être perçu comme celui qui sera avantagé même dans une autre situation non conflictuelle, donc ne relevant pas strictement de la dominance. C’est notamment ce qu’ont pu observer E.A. Enright et ses collègues (2017) avec des bébés de 17 mois, qui s’attendent à ce qu’un tiers extérieur attribue plus de ressources à un personnage dominant qu’à un personnage subordonné, reproduisant ainsi l’inégalité hiérarchique initiale. Les jeunes enfants manifestent donc des capacités à produire des inférences sur la base des relations de dominance qu’ils observent. Mais il faut aussi souligner que les propriétés qu’ils infèrent se situent plutôt au niveau des relations qu’au niveau des individus. Par exemple, dans l’étude d’O. Mascaro et G. Csibra (2012), si les enfants observaient que A dominait B dans une situation du territoire, ils n’allaient pas jusqu’à inférer que A dominerait un individu C, qui n’avait été ni dominant ni subordonné au préalable. Ils ne généralisent donc pas la dominance à l’individu (A n’est pas dominant tout le temps contre n’importe qui), mais aux interactions entre A et B (A domine tout le temps B).

Inférences transitives et dominance

Dans les espèces sociales, la dominance se manifeste par une structure transitive, c’est-à-dire que si dans un groupe, un individu A domine un individu B et que B domine un individu C, alors A aura tendance à dominer C. Cette propriété se retrouve non seulement dans des structures sociales des animaux sociaux, mais aussi dans celles des groupes d’enfants à la crèche (exemples : C. G. Paz-y-Miño, et coll., 2004 ; F. Strayer, et J. Strayer, 1976). Pour certain·e·s chercheur.euse.s, la dominance aurait exercé des pressions de sélection sur les individus sociaux et aurait ainsi favorisé l’émergence de mécanismes d’inférence transitive. Sur le plan cognitif, il y a en effet un avantage à pouvoir inférer l’existence de relations sociales sans avoir besoin de les observer directement, notamment lorsque le groupe comporte un grand nombre d’individus. Des études ont ainsi rapporté que des oiseaux (C.G. Paz-y-Miño, et coll., 2004) et des poissons (L. Grosenick, et coll., 2007) étaient capables de réaliser des inférences transitives à partir de situations de dominance. Chez les humains, R.P. Gazes et son équipe (2015) ont montré à des enfants de 10 à 13 mois une marionnette A l’emportant sur une marionnette B, qui elle-même l’emportait sur une marionnette C (A>B>C ; voir aussi O. Mascaro, et G. Csibra, 2014). Les résultats révélèrent que les bébés s’attendent à ce que la marionnette A l’emporte sur la marionnette C (A>C). On pourrait alors objecter que les enfants procèdent par un mécanisme de généralisation plus simple que l’inférence transitive, qui serait le suivant : comme la marionnette A s’est imposée une fois (A>B), elle va continuer à dominer vis-à-vis de n’importe quel individu qui n’a jamais dominé (donc A>C). Mais, lorsque les auteurs de l’étude ont présenté aux enfants une interaction entre A, qui a été dominant vis-à-vis de C, et un nouvel individu D, qui n’a lui, dominé personne et n’a été dominé par personne, les enfants ne s’attendaient pas à ce que A domine D. Les auteurs en concluent que c’est bien par le biais d’une inférence transitive que les enfants infèrent que A domine C lorsqu’ils sont confrontés à A>B et B>C.

Généralisations de la dominance à partir d’un groupe affinitaire.

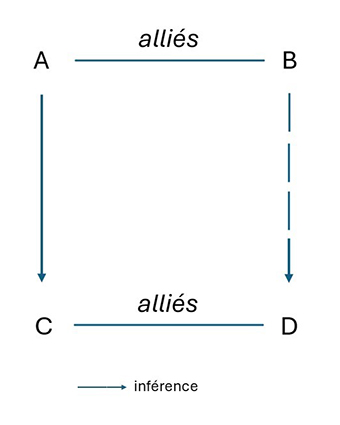

Imaginez qu’un individu Alpha appartienne à un groupe dont les membres constituent ses amis et qu’un individu Bêta appartienne lui à un autre groupe. Si l’on observe que Alpha domine Bêta, on sera peut-être tenté de généraliser la différence de statut au niveau des relations intergroupes en estimant que les amis d’Alpha vont également dominer les amis de Bêta. Pour savoir si ce type de généralisations se manifeste aux âges où apparaît la compréhension de la dominance, O. Mascaro et coll. (2023) ont présenté à des enfants de 14 mois deux pairs d’individus alliés : A et B d’un côté, et C et D de l’autre (voir Figure 3). Quand un individu apparait, son allié s’approche et reste à proximité. Dans la phase de familiarisation, l’expérimentation consiste à montrer aux bébés la relation de dominance de A sur C (A>C). Ensuite, dans la phase de test, les bébés voient soit B (allié de A) qui domine D (allié de C), soit l’inverse (D>B). Les résultats indiquent que les enfants s’attardent plus sur cette dernière situation (D>B), qui contrevient à la généralisation de la dominance intergroupe, ce qui suggère qu’ils s’attendent à ce que l’allié du dominant l’emporte sur l’allié du subordonné. À un niveau encore plus subtil encore, O. Mascaro et coll. (2023) observent que les bébés de 14 mois effectuent plus volontiers des inférences hiérarchiques de type pyramidal (si A domine C et que D est allié de C, alors A domine D) que des inférences de type arborescent (si A domine C et que B est allié de A, alors B domine C). Cela est à mettre un lien avec la fréquence plus grande des structures sociales pyramidales (moins d’individus au sommet de la hiérarchie qu’en bas) par rapport aux structures arborescentes (plus d’individus en haut de la hiérarchie et moins d’individus en bas), observée non seulement dans les groupes d’enfants et d’adultes, mais aussi dans la plupart des autres espèces sociales (O. Mascaro et coll., 2023).

Figure 3

Évaluation de la dominance par les tout-petits

Le pouvoir coercitif versus le pouvoir fondé sur le respect

L’intérêt qu’il y a à identifier les individus dominants n’est pas seulement de pouvoir prédire l’issue d’éventuels conflits à venir, mais il est aussi d’évaluer la manière dont ces individus exercent leur autorité pour savoir comment y répondre : se soumettre, s’allier, ou se rebeller. La littérature en psychologie sociale distingue d’un côté l’exercice tyrannique et injuste du pouvoir, qui repose sur la peur et la coercition, et de l’autre le leadership, établi de manière plus légitime avec l’assentiment du groupe qui repose sur le prestige (Maner, 2017). Le premier est donc vu comme plus positif et le second comme plus négatif. Des psychologues ont cherché à savoir comment les bébés évaluent le tyran et le leader. Mais pour répondre à cette question, il faut d’abord s’assurer qu’ils sont déjà en mesure de faire la distinction entre les deux. Dans ce but, F. Margoni et ses collègues (2018) ont développé une expérience où les enfants (21 mois) voyaient sur un écran deux chefs qui obtenaient une ressource de leur subordonné. Le leader l’obtenait par le respect qu’il inspirait à ses subordonnées et le tyran par la menace physique qu’il exerçait sur eux. Ensuite, quand le leader donnait un ordre puis disparaissait de l’écran, les bébés s’attendaient à ce que les individus subordonnés continuent d’obéir. À l’inverse, quand le tyran donnait un ordre, les enfants n’étaient pas surpris que les subordonnés n’obéissent plus une fois celui-ci disparu. Les bébés font donc une différence entre ces deux types de chefs. Ils devinent que les individus subordonnés sont socialement moins liés au tyran qu’au leader, et probablement qu’ils ont des attitudes différentes vis-à-vis d’eux. Mais qu’en est-il de leurs propres attitudes ? Préfèrent-ils l’un à l’autre ?

Évaluation des dominants coercitifs et non coercitifs

Cendrillon et sa marâtre, Cosette et les Thénardier, David contre Goliath… Dans les situations de domination injuste et coercitive, on se place volontiers du côté de la victime (F. Quesque, et coll., 2021). Nous évaluons négativement les comportements antisociaux et nous ne souhaitons pas être ami·es avec des dictateurs ou des chefs injustes. Chez le bébé, des études ont examiné l’évaluation des comportements antisociaux et ont montré qu’à partir de 10 mois les enfants préfèrent une victime à son agresseur, et même une victime à un personnage neutre (Y. Kanakogi, et coll., 2013). Récemment, une équipe a mis en avant chez les bébés de moins de 1 an les prémices d’attitudes punitives envers les individus antisociaux. Pour ce faire, Y. Kanakogi et ses collègues (2022) ont appris à des enfants de 8 mois que s’ils regardaient longuement un personnage, cela déclenchait la chute d’une pierre sur ce dernier. Puis, les bébés étaient témoins de scènes où un individu agressait un second et ont alors puni plus l’agresseur que la victime.

Concernant la dominance coercitive, A.J. Thomas et son équipe (2018, expérience 2) ont montré des scénarios où un agent dominant forçait le passage et faisait tomber le subordonné. Ils ont ensuite demandé aux enfants de 21 à 31 mois quelles étaient leurs préférences entre les deux marionnettes. Dans cette condition, les bébés choisissaient significativement plus souvent la marionnette subordonnée que la marionnette dominante. Mais, quand le chef n’est pas agressif, sa force, mais aussi ses ressources, ses conseils ou ses connaissances peuvent profiter aux individus subordonnés (A.P. Fiske, 1992 ; J. Henrich, et F.J. Gil-White, 2001). À 21 mois, les bébés préfèrent les individus compétents (J. Jara-Ettinger, et coll., 2015) et c’est aussi à partir de cet âge qu’A.J. Thomas et coll. (2018, expérience 3) ont montré que les bébés (21-31 mois) préfèrent la marionnette qui s’impose dans un conflit tant que celle-ci ne recourt pas à la force. Cette préférence pour l’individu dominant semble émerger avec l’âge puisque, dans une expérience similaire, les bébés plus jeunes (10-16 mois) préfèrent la marionnette qui cède (A. J. Thomas et coll., 2019).

Conclusion

Comprendre les relations humaines, et notamment les relations de pouvoir, est essentiel pour une espèce aussi sociale que la nôtre. Dès le plus jeune âge, des mécanismes cognitifs émergent pour comprendre les interactions de dominance. On peut ici parler d’une cognition fondamentale de type « core knowledge » (L. Thomsen et S. Carey, 2013), un socle inné prédisposant aux relations sociales et notamment à la compréhension du pouvoir. A liste des compétences sociales de bases comme la capacité à comprendre que les individus ont leur propre agentivité (Gergely, G. & Csibra, G. 2003), qu’ils peuvent nouer des relations d’amitié ou d’inimitié et qu’ils s’organisent en groupe, vient s’ajouter la capacité à comprendre que les relations sociales peuvent être hiérarchiques.