En hommage à Bernard Cadoux.

« Puis je rapproche en esprit nos deux arts ; je découvre, dans la gravure, comme dans l’écriture littéraire, une manière d’intimité étroite entre l’ouvrage qui se forme et l’artiste qui s’y applique. La planche (ou bien la pierre) est assez comparable à la page qui se travaille : l’une et l’autre nous font trembler ; l’une et l’autre sont devant nous à la distance de la vision nette ; nous embrassons l’ensemble et le détail dans un même regard ; l’esprit l’œil et la main concentrent leur attente sur cette petite surface où nous jouons notre destin… N’est-ce pas là le comble de l’intimité créatrice que connaissent identiquement le graveur et l’écrivain, chacun attablé à sa table, où il fait comparaître tout ce qu’il sait et tout ce qu'il vaut ? »

Paul Valéry, Petit discours aux peintres

La clinique nous interpelle et nous confronte au quotidien à l’énigme de l’autre lorsque les tentatives pour représenter témoignent de défaillances sévères dans le processus de symbolisation. Avec de jeunes patients, enfants ou adolescents, les médiations par le dessin ou l’écriture soutiennent un travail psychique de transformation, de transposition et de délégation du moins lorsqu’il ne s’agit pas d’une activité compulsive.

Lorsque la matière psychique se trouve projetée sur un support, elle peut être formalisée par l’auteur suivant deux voies à la fois proches et différentes selon le choix du dessin ou de l’écriture. Parfois la combinaison des deux aboutit à une création mixte où l’écriture accompagne ou complète l’image à la manière d’une légende ou d’un récit. Dans ma pratique clinicienne, je me suis interrogé sur la nature de ces traces écrites, en particulier des dessins ou peintures effectués par des patients souffrant de pathologies psychotiques ou états-limites. J’ai retrouvé par exemple chez des adolescents hospitalisés des productions répétitives marquées par un déficit de figurabilité sur les thèmes de la mort ou de la sexualité. Dessins ou peintures se présentent alors comme des « obscénisations ». Elles tentent d’associer dans le groupe « ce qui est perdu ou rejeté par le sujet, ce qui de l’étranger au Moi, est originairement aliéné dans le cadre », comme le formule B. Duez.

J’avais auparavant dégagé quelques hypothèses à partir du cadre psychothérapique d’enfants présentant des pathologies symbiotiques associant des dysfonctionnements de la relation précoce à une difficulté de séparation-individuation. La présence de formes préfiguratives non intégrées à la composition pouvait à mon sens être problématisée à partir de la défaillance des enveloppes psychiques qui, en ces points de bascule, inverserait contenant et contenu. La capacité de rêverie du clinicien me paraît, dans ces situations où la rencontre de l’objet est vécue entre rupture et capture, susceptible de restaurer une fonction contenante.

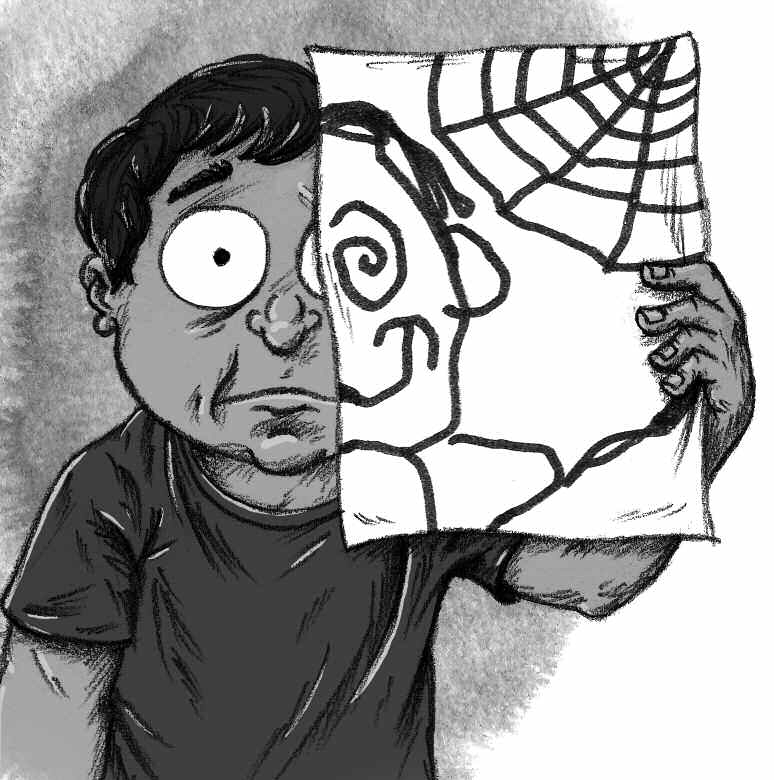

Je prendrai à titre de vignette clinique l’exemple d’une rencontre avec un adolescent de 16 ans, Léonard, accueilli dans l’unité de soins à la suite d’une dégradation des relations avec son entourage familial et de sa scolarité alors qu’il était un élève brillant. Une T.S. signait l’aggravation des symptômes et la dimension dépressive m’apparut d’emblée massive, accompagnée par une désaffectation du discours tandis que la haine était présente, particulièrement meurtrière à l’égard du père. Constatant que Léonard « déposait plainte » sans pouvoir associer, je lui proposai d’utiliser des médiateurs afin de rechercher une voie symbolisante qui lui permette de se dégager de la fixité d’un discours qui portait sur la difficulté de communiquer avec d’autres adolescents ressentis comme des persécuteurs et la détresse de ne pouvoir se dégager de cet isolement. Sa présence à l’hôpital était conçue comme un dernier recours, imprégnée d’une pensée magique qui lui permettrait de parvenir à une amélioration en changeant de milieu de vie. Léonard tint à me montrer son cahier de dessin, recueil de productions réalisées en milieu scolaire ou chez lui : une partie était consacrée à des créations mécaniques très élaborées, l’autre à des réalisations graphiques plus spontanées ; il considérait les secondes comme sans importance, alors que les premières étaient valorisées. Tenté de privilégier les premières qui me semblaient porter une dimension plus personnelle, je finis par comprendre que la rencontre ne pourrait avoir lieu autour de ces dessins trop « chargés » par l’affect pour devenir un lieu de partage. Le fantasme meurtrier s’avérait en effet plus proche du réel que de l’imaginaire et la présence de l’objet ravivait une haine bien plus forte qu’une simple colère. Je réalisais alors que ce que j’avais pris pour un doute obsessionnel masquait une position psychotique plus radicale et non une érotisation de la pensée, autrement dit la défense ne valait pas pour la structure. Lors de la passation de l’AT9, l’exploration des multiples possibilités de composition consistait à lutter désespérément contre les effets d’une polysémie inhérente à l’image. Ainsi, toute représentation ne vaudrait que par son adéquation au réel, revue et corrigée par l’intentionnalité de l’auteur. Ce qui expliquait dès lors le temps infini, le perfectionnisme, pris dans la réalisation du graphisme, rendant compte d’un idéal modelé par le Moi-idéal. Le discours prenait les mots au pied de la lettre et si la métaphore en était absente, c’étaient les productions qui, en tant que contenus, métaphorisaient le fonctionnement psychique (les dessins de machines). C’est en considérant l’importance de ces productions créatives mécaniques, robotisées, que je parvins à réengager le soin en les utilisant comme des objets de relation. Cela permit l’abandon progressif des figurations de robots meurtriers ou des esquisses qui avaient un effet d’effroi sur leur auteur. Par la suite, Léonard, malgré la morosité ou l’ennui faute de pouvoir évoluer dans son univers d’inventeur, put trouver du plaisir partagé avec une autre patiente qui présentait quelques points et intérêts communs : dans un premier temps, leurs dessins réalisés en squiggle s’orientaient vers la morbidité puis évoluèrent vers des productions plus contrastées, enrichies par l’apport d’autres patients dans les espaces informels. Nous pouvions plaisanter sur la conformité des dessins au réel (une araignée à 6 ou 8 pattes), ou sur les langues étrangères que représentaient les discours des pairs, ce qui plaidait en faveur d’une amélioration.

Le procès créatif peut être pensé, à partir de la question de l’originaire, de l’investissement d’un objet en un temps d’avant la subjectivité, où il est en quelque sorte anticipé, et un temps d’après-coup de cette première rencontre. S’il nous arrive parfois d’identifier la fantasmatique, le latent, nous sommes le plus souvent surpris par la relative pauvreté des productions qui se répètent ou envahissent le vide telle une logorrhée graphique, surpris également par les modalités de cette exposition stratifiée entre l’archaïque et des expressions davantage secondarisées. La conflictualité qui s’en dégage se réfère alors plus à une dimension narcissique référée à la violence fondamentale qu’à une conflictualité œdipienne. Elle interfère aussi avec une autre conflictualité, entre les modèles cette fois, à la mesure de l’étrangeté qui imprègne les traces.

La réitération obsédante des formes fait écho à cette résurgence de l’originaire, marque du passage, de la transition entre la sensorialité – via l’activité pictographique – et le fantasme. Parfois, une bonne maîtrise du geste graphique et de l’organisation de l’espace risquent de masquer derrière ce paravent esthétique l’émergence psychotique (ce que tente de montrer la situation de Léonard). Avec ces patients, la problématique tient non seulement au désinvestissement de l’objet, mais aussi de la relation : c’est le « dévoilement » dont Piera Aulagnier explique qu’il correspond à l’intrusion prématurée de l’Autre du besoin subi par le sujet et qui, de mon point de vue, est susceptible de se réactualiser lors du contact avec le support du tracé. Les situations de médiation rendent délicates la rencontre avec le blanc, le support de la feuille et renvoient à un danger non pas de perte de l’objet, mais comme le pensent C. et S. Botella, de sa représentation.

La mise en forme du récit ou du dessin se présente d’abord comme une trace qui vient témoigner du geste qui l’a initié et au-delà de ce qui a pu ou non être sublimé. Curieux destin pulsionnel que celui de la sublimation chez Freud qui s’appuie sur la plasticité des pulsions sexuelles en tant que pulsions partielles donc non-génitalisées. La sublimation est variable : considérée par Freud comme une formation réactionnelle en 1905, il laisse entendre par la suite qu’une pulsion refoulée est soustraite à la sublimation. Le changement est tantôt un changement de but tantôt un changement d’objet (Nouvelles Conférences en 1933). Anzieu met l’accent sur le rapport que Freud établit entre sublimation et narcissisme, la création apportant une gratification narcissique substituée à la satisfaction sexuelle. Reste l’ambiguïté de cette notion qui peine à rendre compte de la création. C’est ce que démontre Jean Guillaumin dans un texte essentiel sur la création littéraire : le statut paradoxal de l’écriture laisserait un manque à en rendre compte par la théorie, du fait d’un reste à symboliser inhérent au processus et du meurtre de l’objet dans son altérité. Il pourrait s’agir alors de l’impitoyable rapport à l’objet pris dans le paradoxe et dont Winnicott est parvenu à en restituer la fonctionnalité par la théorie de l’espace potentiel et de la transitionnalité.

Aux sources des traces graphiques, le dessin et les arts plastiques précèdent l’écriture. C’est aussi vrai pour l’histoire de l’humanité que dans le développement de l’enfant. Les premiers dessins d’enfants ont pendant longtemps été considérés comme des gribouillages qui n’intéressaient au mieux que les parents. Avec les travaux de Geneviève Haag, de Serge Tisseron, ces premières traces sont devenues signifiantes : elles concernent non seulement une évolution des schèmes, mais aussi une figuration qui associe geste et affect. Ce premier fond de symbolisation correspond à la qualité des contacts primitifs avec les premiers objets d’amour. Il semble s’enraciner avant même la naissance et concerne une pré-représentation des sensations qui ont à voir avec l’image inconsciente du corps et de l’espace, des états du corps. C’est en particulier au travers des écrits de Maldiney sur la rythmicité, qui sert ici de base au fond, que l’on peut comprendre l’importance de ces traces. Les balayages, les pointillés, les spirales et les formes radiaires portent ainsi la marque de la présence de l’autre dans une forme d’adhésivité qui n’a rien de pathologique. Les formes radiaires articulent ce premier fond avec le second, qui s’ouvre telle une scène aux personnages ou aux objets dans l’espace de dédoublement entre ciel et terre. Tout se passe comme si ce fond repoussait, refoulait le premier. En cas de fragilité de cette première enveloppe, elle reste présente sous forme de signes ou d’éléments de type escargots pour les spirales, d’oiseaux pour les pliures. C’est aussi selon l’évolution vers la pathologie que des formes radiaires comme le soleil peuvent devenir une toile d’araignée protectrice (Spiderman) ou au contraire un piège lorsque la liberté est remplacée par l’emprise.

Simon Caruso (contact@simoncaruso.co, www.simoncaruso.com)

La notion d’enveloppe psychique tient dans ces productions une place majeure et en ce qui concerne précisément la production graphique, le regard, la pulsion scopique, dans la mesure où la métaphorisation des enveloppes ne suffit pas à rendre compte de la négativité. En effet la présence de la feuille blanche vient réactiver l’excès traumatique du doute entre l’extérieur et l’intérieur. Le spéculaire renvoie dans les productions graphiques à deux conceptions : la première concerne un dédoublement au sens lacanien d’une unification impossible de l’image de soi dans le miroir papier et se réfère au symbolique. La seconde qui fait causalité correspond à la fonction de miroir maternel telle que Winnicott l’a définie en tant que précurseur. Anne Brun démontre comment l’expérience hallucinogène de Michaux avec la mescaline conduit à des proliférations d’images en négatif alternant apparition et disparition du Je ou bien à un double démoniaque. Cette doublure démoniaque serait liée à la persécution paranoïde d’un Surmoi paternel ou d’une scène primitive archaïque, imago de parents combinés. Anne Brun considère que l’hallucination négative suscite par la négativité de la négation un retour possible de la représentation. J’associe cette conception paradoxale de la négativité à une forme de transitionnalité négative qui serait proche de la pulsion anarchiste définie par Nathalie Zaltzman, confrontation du sujet à ses limites dans une expérience corporelle qui joue avec la morbidité. Elle se concrétise par exemple dans la multiplication des personnages lorsque l’enfant est « médusé » par la présence d’un autre qu’il ne peut différencier.

Du dessin à l’écriture : méthodes et matérialisation du psychique

Psychanalyse et préhistoire peuvent dialoguer sur la dimension symbolique soit en tant que structure préexistante comme l’énonça Lacan, soit comme Freud à partir des traces mnésiques et la stratification psychique. Ils se retrouvent aussi dans une tentative pour comprendre et interpréter les premières productions graphiques. Une monographie de la Revue française de psychanalyse fut consacrée à ce sujet, il y a quelques années. J’ai retenu de cet ouvrage un dialogue intéressant qui porte sur la méthode : G. Sauvet applique en effet à l’art pariétal la sémiologie de l’image publicitaire (en s’appuyant sur les travaux de R. Barthes) tandis que D. Vialoux propose au contraire de différencier les productions en fonction des contextes sociétaux et géographiques où elles émergent. Ce débat entre ces deux préhistoriens, a priori éloigné des préoccupations des cliniciens, me paraît intéressant dans la mesure où il fait intervenir la question de la méthode d’interprétation. Lorsque le premier tente de retrouver dans les grottes de Cougnac ou de Lascaux, l’art de la litote, le second met en garde contre « la trompeuse complicité du signe » et insiste sur la variation du signifié. N’avons-nous pas un débat comparable lorsque nous considérons les dessins d’enfant sous un angle génétique qui privilégie le signe et son émergence ou dans une perspective clinique qui fait la place à une fantasmatique, au matériel latent ?

L’écriture ne peut directement être comparée à l’expression graphique du dessin. Il s’agit d’un code visuel qui permet de transcrire un énoncé et si l’écriture garde une racine corporelle toujours visible dans le tracé, celle-ci s’éloigne progressivement de ce lien jusqu’à devenir trace fictive sur l’écran des ordinateurs. Si l’on considère les premiers systèmes d’écriture, nous pouvons déjà considérer qu’ils perdent leur ancrage dans le corps et dans l’image. Je prendrai deux exemples, à savoir l’écriture égyptienne et l’écriture chinoise. La première, constituée par les hiéroglyphes est pour partie idéographique : les signes représentent ce qu’ils signifient ; par exemple, un homme qui danse signifie danser ou encore un homme agenouillé devant un vase et vers de l’eau signifie être purifié. Parfois un élément peut être représenté par sa conséquence (le vent par la voile gonflée). Mais l’écriture égyptienne est aussi phonographique et « consonantique », car elle utilise partiellement (avec les consonnes) un système de codage phonétique ou plus exactement phonographique. Ainsi, la chouette sera signifiée avec la consonne « m ». De plus, cette écriture subit déjà des contraintes d’orientation (on en compte quatre associant parfois ligne et colonne), de calibrage, enfin d’investissement de l’espace soumis à l’adaptation aux supports monumentaux. L’écriture chinoise suit à peu près la même organisation : les premières écritures sont gravées sur des supports rigides (os ou carapaces de tortues) et suivent une structuration phonétique sous forme de rébus comme l’écriture égyptienne. Si la proximité de l’icône est vraie pour les signes dits simples, les signes complexes qui associent des signes simples s’éloignent de ce rapport à l’image. Donc le figuratif n’est pas l’élément essentiel bien que l’écriture dérive de l’image.

Si l’écriture tend à devenir de plus en plus phonétique, elle conserve toutefois des traces de connivence avec le dessin. En effet, les premières écritures s’appuient sur une gestuelle avant de traduire un discours. Cela nous rapproche d’une vision de l’expression où musique et danse se situent antérieurement au dessin, comme le soulignait Nietzsche dans La Naissance de la tragédie à travers le conflit entre mondes dyonisiaque et apollinien. Les figures enfantines du (bonhomme par exemple) sont ainsi stylisées plus que réalistes, plus rythmiques que figuratives. L’enfant aurait peut-être une tendance à se rapprocher de cette écriture pictographique qui devient un support de formes primaires, que certains qualifient de résiduelles et qui constituent un vocabulaire de base. Toutefois, un dessin s’organise comme un tout et un ensemble de formes qui finit par subordonner les détails à cet ensemble. L’effet de sens constitué par les détails est en quelque sorte révélé par le tout. Une autre caractéristique du dessin est la spatialisation qui distribue les formes dans l’espace du support et donne à chaque production un aspect figé que seuls des artifices permettent de transformer en succession comme c’est le cas dans la bande dessinée. Le récit au contraire passe par le diachronique et la description verbale de l’image rend bien compte de cette différence essentielle.

Ces réflexions n’ont d’intérêt que référées à une pratique clinique, c’est-à-dire à la rencontre que nous vivons dans les espaces et les temps de soin, lorsque nous tentons de comprendre avec le patient ce qui fait énigme pour lui. Cette démarche de construction qui transite par des voies d’expression variables nous contraint à penser en termes de dispositifs et de méthode associés à une théorie. L’interprétation ne peut se passer d’une réflexion préalable sur la nature du matériau utilisé, mais ce qui est recherché dans tous les cas réside dans la matérialisation de la réalité psychique. Je retiendrai trois directions qui me paraissent essentielles dans cet aller-retour entre corps et psyché :

Si les patients présentent parfois des œuvres où s’enchevêtrent la chose et le mot, la symbolisation n’est pas réductible pour autant à une voie unique : un des temps premiers de la symbolisation consiste à associer la perception de la chose à son hallucination, conception que nous retrouvons dans le trouvé-créé. Mais cette forme primaire de symbolisation s’inscrit dans l’intersubjectivité par la projection dans la mère, premier réceptacle transformateur. La symbolisation secondaire n’intervient qu’ultérieurement. Prioritairement, c’est la symbolisation primaire qui se rejoue dans l’objet lorsque cette rencontre avec l’autre laisse le sujet aux prises avec « l’insaisissable », comme l’écrit René Roussillon. C’est peut-être une des particularités des médiations par l’écriture ou le dessin que de se situer dans un espace intermédiaire où la suspension motrice n’est que partiellement réalisée. Mais le contenu diffère : l’écriture se situe du côté de la secondarisation. La trace n’est pas équivalente selon que l’un ou l’autre mode d’expression est privilégié. Si, comme le pense Bernard Cadoux, l’écriture permet de se dégager de l’emprise maternelle, j’ajouterai que cette déprise s’exerce aussi avec le dessin, sans que cela modifie le mode de symbolisation. D’autre part, lorsque les confusions traumatiques liées à des pathologies de type narcissique identitaire affectent le patient au point de rendre intolérable sa pulsion face à l’autre ou en présence de l’autre, il peut s’opérer des retournements. Ils concernent aussi bien le contenant et le contenu que le dedans et le dehors. Dans ces situations de souffrance extrême, les recours défensifs à l’expression graphique écrite ou dessinée amènent des productions qui transmettent la confusion chez le soignant et lui font parfois perdre la possibilité d’une rêverie lorsqu’elles sont portées par une violence pulsionnelle immaîtrisable. Le matériel clinique n’est pas identique, mais subit les mêmes perturbations.

L’expression graphique ou picturale nous invite plus directement que l’écriture à la représentance par la voie de l’image mentale, l’œil saisissant mieux que les sonorités de la langue cette présentation de la pulsion avec ses représentants. C’est là que se joue la parenté entre rêve et dessin. Celui-ci utilise les mécanismes du rêve de déplacement, condensation et renversement dans le contraire. La figurabilité utilise une symbolique qui permet d’accéder à l’abstraction pour des éléments qui ne relèvent pas des objets matériels. La présence dans les dessins d’enfant de bestiaires, de monstres, ou encore de l’eau, du feu viennent s’alimenter à cette source symbolique quasi inépuisable dont Bachelard ou encore Gilbert Durand analysent finement l’imaginaire matériel. Cette utilisation de la matière est primordiale comme le souligne B. Chouvier. Il présente la matière à penser sous les trois formes d’une matière associée au fond, à l’inertie ou à l’énergie.

Le dessin ne peut pour autant rendre compte d’une pensée et c’est sans doute à cet endroit que s’inverse la supériorité dans la mesure où l’écriture permet d’accéder au concept, à une organisation de la pensée que le dessin ne peut réaliser que par allégorie. Mais cette faculté suppose que l’écriture ne prétende pas « effacer la distance à l’objet sur laquelle elle se fonde » sauf, comme le note Anzieu, à se nier par auto-destruction. L’écriture se rapproche parfois du corps, un texte comme Bing de Samuel Beckett nous en apporte la démonstration. Il ne s’agit pas seulement du corps propre, mais du corps confronté à une mère qui, trop désaffectée, trop sourde à l’attente de l’enfant, ne peut se comporter de façon suffisamment bonne. Dans le registre pictural, la monstration de Bacon nous livre un équivalent plastique de la narration de Beckett. Ce que l’un exprime par les anamorphoses du corps, l’autre le restitue par une forme syntaxique faite de juxtapositions ou de répétitions sans liaison entre les représentations.

Les pratiques soignantes

J’en viens maintenant à ce qui permet d’envisager une pratique soignante qui utilise la médiation écrite ou graphique : il s’agit du fil rouge qui m’a guidé dans ces réflexions autour des traces. Parmi les modèles de soin dégagés par Didier Houzel, l’un fondé sur la décharge, l’autre sur le dévoilement et le troisième sur la contenance, je crois que le dernier est essentiel parce qu’il donne une priorité aux processus sur le contenu (du discours, des productions matérielles). En effet, la main secourable que le patient utilise en choisissant d’écrire ou de dessiner est accompagnée par la présence clinicienne. C’est, avec les autres éléments du cadre, cette présence souvent discrète qui va permettre au patient de contenir les expériences les plus douloureuses, de les assimiler, de les subjectiver. Il me semble que si la connaissance des procédés littéraires ou graphiques peut s’intégrer dans la méthodologie, ces procédés ne sauraient être assimilés à la fonction, laquelle dépasse la matérialité et son déploiement. Dans un article récent, Albert Ciccone rappelle combien cette confusion pouvait traiter les productions suivant un animisme ou une équation symbolique que bien des cliniciens avertis n’évitent pas toujours. Nombre de textes ou de dessins se présentent comme des suppléances à une rêverie maternelle défaillante. Se retournant comme la peau du centaure, peau toxique qui tue Héraclès, les figurations écrites cherchent un lieu de décontamination sur la feuille où elles se déposent. Ce mouvement de retournement demeure imprégné par la pulsion de mort s’il n’y a pas de spectateur, de lecteur pour effectuer ce travail psychique de liaison. Une interprétation est alors en deçà de la lecture fantasmatique, car elle est confrontée à la violence d’un corps morcelé, soumis à l’effet pictographique de la rencontre initiale violente avec l’objet. L’esthétique peut piéger le clinicien comme un écran qui masquerait les souffrances les plus exacerbées : c’est dans le contre-transfert que se captent ces déformations, ces détresses qui se muent en désespoir. Une prise en compte des défaillances de la fonction contenante passe par une écoute particulière qui nous amène au-delà des mots, en des zones que nous n’avons pas toujours explorées, car elles relèvent du primaire. Cette écoute particulière s’apparente au « contre-texte » qu’avait suggéré Anne Clancier il y a quelques années. Elle suppose une attention aux réactions suscitées par l’œuvre et non au contenu manifeste arrimé à l’intention de l’auteur. Partant des études des ouvrages de Boris Vian, elle est sensible à la répétition du thème de la destruction des corps et ce thème lui inspire un dégoût qui la renvoie à un fantasme cannibalique, représentation qu’elle refoulait en première lecture.

Il y a donc un équilibre à trouver entre la connaissance du solfège qui nous permet de lire la partition psychique matérialisée et la possibilité d’en donner une version compatible avec la singularité du patient. Dans ces situations, le mieux est l’ennemi du bien, aussi la verbalisation s’adapte d’abord au niveau de sens où nous sommes convoqués. Bien souvent, la nomination d’un affect qui nous traverse à la vue ou à la lecture est préférable à tout autre discours. La polysémie des images ne nous permet de ne proposer qu’une hypothèse parmi celles qu’ouvrent les graphismes. Le travail thérapeutique commence par l’écoute et se poursuit par l’acceptation de ne pas tout comprendre, mais par une présence faite d’implication. Lorsque nous sommes présents à l’autre, c’est avec les élaborations ultérieures, hors la présence du patient que se tisse peu à peu cette toile qui pourra permettre au patient d’intégrer une fonction, une enveloppe transformatrice.

Il faut mesurer mes remarques avec mon besoin d’aborder la clinique dans une concrétude souvent réductrice.