Plusieurs domaines théoriques tels que la psychologie, la sociologie, les sciences politiques et l’économie ont posé un regard sur la thématique du jeu d’argent et de hasard et s’engagent à trouver un modèle explicatif pour arriver à comprendre la différence entre un sujet dit « pathologique » et un sujet dit « sain-non-pathologique » au sein d’une population de joueurs. Dans la présente étude, nous proposons une approche psychopathologique du jeu de hasard en nous intéressant à la réalité subjective du joueur qui entre dans un imbroglio de plaisir et de souffrance et ne parvient plus à discerner ses émotions ni à freiner ses impulsions destructrices. En parcourant la littérature de la psychologie clinique concernant le jeu pathologique, nous observons que celui-ci a été entendu dans un premier temps soit comme un vice, soit comme une passion démesurée. Une pratique excessive des jeux d’argent et de hasard n’était pas un trait pathologique en soi, mais pouvait s’inscrire et se comprendre dans le contexte d’une phase maniaque ou d’un comportement antisocial/psychopathique. Le « jeu pathologique » devient officiellement une « maladie » en 1980 avec son introduction dans la troisième édition du Manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux (DSM III). Toutefois, le jeu pathologique est classé au sein des « troubles impulsifs ». Le fait qu’il n’y ait pas de « toxique » au sens d’une substance psychoactive, ne permet pas encore de parler d’une dépendance au jeu. Ce sera au cours des années 1990 que de plus en plus de théoriciens, globalement en psychologie, en psychiatrie et en psychanalyse, commenceront à concevoir les conduites de jeu comme une addiction.

Nous tenterons dans ce qui suit de recomposer une approche de l’addiction au jeu en nous appuyant notamment sur la voie de la représentation de l’affect et la relation au soma particulière présente chez le sujet dépendant et en nous référant sur des théorisations psychanalytiques axées sur l’addiction. Sur le plan épistémologique, il ne s’agit pas de proposer une assimilation du jeu pathologique aux autres « toxicomanies », mais d’analyser, sur le plan émotionnel, le lit commun de l’addiction et du jeu pathologique.

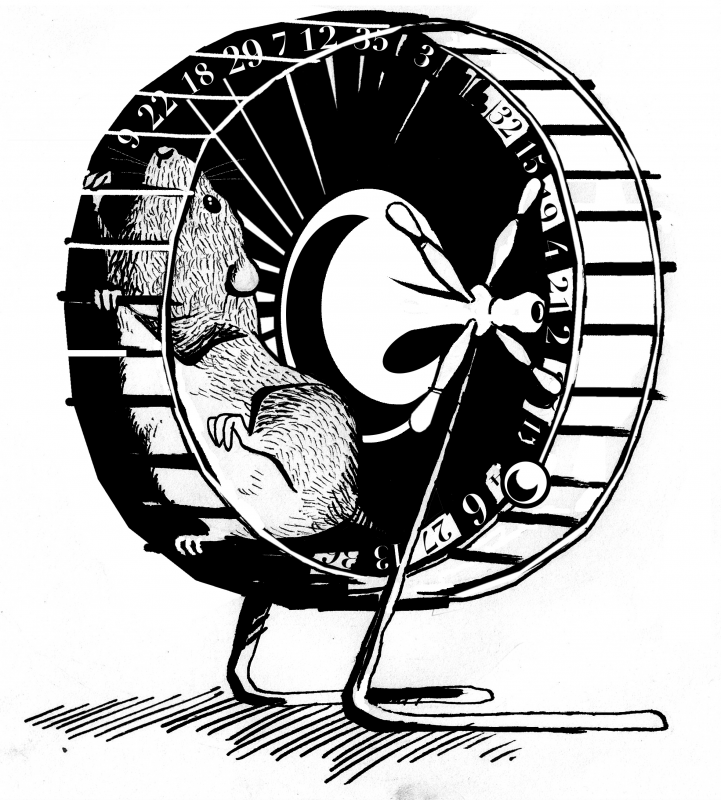

Le jeu pathologique, ou « addictif », n’est pas une activité ludique au sens d’une aire transitionnelle (Winnicott, 1975), d’autant plus qu’une fois que l’objet « jeu de hasard » devient un besoin dans l’économie psychique, le joueur n’arrive plus à différer sa satisfaction. Le joueur n’a plus la possibilité de s’arrêter de jouer de manière délibérée et l’espace imaginaire dans lequel il pénètre devient une prison dont il ne peut plus sortir. Dans cet espace, le joueur devient l’objet d’un fonctionnement addictif qui a cessé depuis longtemps d’être un plaisir pour lui : le gain qui le faisait rêver au début devenant une obsession constante. Les sensations produites par le jeu n’arrivent pas à trouver une représentation interne et la satisfaction du désir envahit le registre de l’imaginaire.

En conséquence, dès que l’occupation « jeu » n’est plus un phénomène transitionnel, l’objet jeu de hasard se transforme en un objet transitoire et le joueur dépendant fonctionne avec « une économie psychique addictive » (Mc Dougall, 1982, 1989). La réalité affective du joueur se restreint à un rapport binaire avec l’objet de plaisir (autrement dit objet de besoin) et se traduit ainsi : quand le joueur joue, seul le degré quantitatif de l’excitation se manifeste sur le plan affectif, quand il ne joue pas, ne se discernent pas d’autres émotions que la sensation du manque. Le joueur ne parvient plus à ressentir ni émotion ni affect dans sa vie quotidienne, car toute variabilité qualitative de l’affect est submergée par son quantum (ou quantité).

Autrement dit, le jeu prend la place d’un « néo-besoin » (Braunschweig, Fain, 1975) par sa façon de court-circuiter la voie érotique sur le modèle de la satisfaction du besoin. Le joueur entre dans un espace d’autosuffisance affective dont la satisfaction hallucinatoire du désir devient un besoin impératif tout-puissant.

Le sens du « toxique » au jeu pathologique

En essayant de considérer le jeu pathologique en tant qu’addiction, on pourrait s’interroger sur la présence effective d’un « toxique » et sa valeur qualitative et quantitative dans le processus de représentation de l’affect. En d’autres termes, quel type de rapports le toxique « jeu » en tant qu’« objet transitoire » ou « néo-besoin » entretient avec le soma ?

Dans une tentative d’aborder une meilleure compréhension de la problématique de l’affect dans le jeu pathologique, nous allons essayer de suivre les différentes étapes de l’enchaînement des affects vécus dans l’activité jeu de hasard.

La première étape est celle de la « mise » accompagnée d’une sensation de tension ou d’excitation souvent éprouvée comme une angoisse. L’excitation croissante que le joueur obtient arrive au niveau le plus fort juste après le moment de connaître le résultat quel qu’il soit. Le fait de gagner apporte une joie éphémère, tandis que le fait de perdre enchaîne avec une certaine irritation ainsi que des regrets, des remords et un sentiment de culpabilité. Néanmoins, le plaisir recherché dans le jeu pathologique, autrement dit « le thrill », consiste à l’ensemble du schéma décrit : tel un élastique qui se tend, ou un ressort qui se comprime avant de se propulser, en attendant avec une certaine excitation le résultat pour pouvoir s’expulser une fois le résultat sorti.

Le « thrill » que le joueur ressent est « une sensation à la fois douloureuse et plaisante » (Bergler, 1957, Valleur, Bucher, 1997), un désordre affectif provoquant du plaisir, de la souffrance et des états anxieux très élevés. Autrement dit, le « thrill » est un phénomène d’excitation quantitatif engendrant un imbroglio de plusieurs affects de différentes qualités. En répertoriant les différentes approches dans la littérature psychanalytique, le premier repérage théorique sur le jeu pathologique, par rapport à l’affect, est donné par Freud sur la passion (« sucht ») de Dostoïevski pour le jeu (la roulette) où il désigne « la compulsion », la « satisfaction pathologique » et l’autopunition, dans le registre d’une solution névrotique de satisfaction de son sentiment de culpabilité (Freud, 1928 ; Jaquet et Rigaud, 2000). De ce fait, le jeu satisfait un besoin affectif d’autopunition, besoin qui marque aussi la nécessité de la tension quantitative de réintégrer le champ du soma en se dirigeant contre le corps, la culpabilité s’incorporant et se manifestant à travers le besoin de « châtiment de soi-même » (Bucher et Chassaing, 2007).

Une analyse effectuée par Jaquet et Rigaud, des concepts utilisés par Freud dans son article « Dostoïevski et la parricide (ou la mise en mort du père) », dénombre plusieurs mots utilisés par Freud, traduits en français comme « passion du jeu » (« Spielsucht »), « passion pathologique » (« Leidenschaft »), et « possédé par passion » (« Leidenschaftlich ») (Jaquet et Rigaud, 2000, p.21).

Freud a aussi travaillé sur une œuvre de Stefan Zweig « vingt-quatre heures de la vie d’une femme » en proposant une théorisation explicative de la passion du jeu, qui le voit remplacer l’ancienne compulsion à l’onanisme en une activité tout aussi passionnée (Freud, 1928).

La référence aux termes « passion », « culpabilité », « châtiment de soi-même » arrive à illustrer la relation propre du jeu pathologique au soma et à rapprocher la perspective affective du jeu pathologique au concept de l’ordalie et du rapport ordalique à l’Autre.

Selon A. Charles Nicolas et M. Valleur, nous retrouvons dans les conduites addictives, et tout particulièrement dans le jeu pathologique, un caractère ordalique où le sujet garde le désir d’éprouver la mort tout en laissant à l’accident sa chance. La théorie d’ordalie est révisée par l’ajout de la dimension d’Hédonisme (Charles Nicolas, Valleur, 1982) et plus particulièrement celle de la passion, en notant : « Mais entre l’ordalie - épreuve unique et la conduite ordalique, répétition de l’action de s’hypothéquer (« addictus »), il y a une marge, la passion » (Charles Nicolas, 1981).

Pour conclure sur ces principales théories de la dimension affective du jeu pathologique, il est pertinent de rendre compte de la théorisation de Piera Aulagnier. Cette dernière a en effet démontré que dans l’addiction à la drogue ou au jeu pathologique, il s’établit une relation asymétrique, passionnelle dont l’aliénation est une variante. Elle définit comme « passionnelle », « une relation dans laquelle un objet est devenu pour le Je une autre source exclusive de tout plaisir, et a été par lui déplacé dans le registre des besoins ». Il est souligné que le plaisir est un « plaisir exclusif », « qui est devenu un besoin », caractéristique démontrant le caractère addictif de cet objet (Aulagnier, 1984).

Dans l’addiction au jeu ou à la drogue, l’éprouvé du plaisir dépend de la représentation de la réalité appréhendée pendant l’action addictive et les perceptions sensorielles à partir desquelles le sujet met en pensées cette expérience vécue. À partir de là, le « clivage entre l’éprouvé et la réalité pensée », se retrouve aussi entre le sexuel et le narcissisme, de sorte qu’il permet à l’objet-jeu de satisfaire conjointement Éros et Thanatos, pulsion sexuelle-pulsion de mort (Aulagnier, 1984).

Vignette clinique

Jean est un homme de 60 ans présentant une dépendance à l’alcool et au jeu. Il est abstinent à l’alcool depuis vingt-cinq ans, au jeu depuis six ans et il suit depuis un groupe d’entraide dédié aux joueurs. Jean s’investit beaucoup, il a suivi auparavant d’autres groupes d’entraide sur l’alcool et il trouve que le groupe sur le jeu lui offre une certaine sérénité émotionnelle. Il parvient à s’identifier à chaque nouvel arrivant, en se reconnaissant dans la manière dont chacun décrit sa dépendance au jeu et le processus par lequel « on est pris par l’envie ».

Il en est venu à me demander un suivi thérapeutique individuel de courte durée afin de faire face à une forte envie qu’il éprouve, un déclic qui le pousse à consommer de nouveau. Il commence à ressentir cette envie après avoir passé une période de trois semaines à fréquenter des endroits où il avait la possibilité de boire de l’alcool et le moyen de jouer sans avoir pu partager son malaise avec les autres membres du groupe d’entraide. Durant ces séances individuelles, il évoque une difficulté à gérer ses émotions, à les contrôler. Il est persuadé après quelques années de travail personnel que ses dépendances à l’alcool et au jeu sont causées par son impulsivité. Il dit qu’il s’emballe très rapidement et qu’il a souvent des moments intenses d’excitation.

Pendant notre première séance, et tout particulièrement dans les premiers pas de l’établissement de la relation transférentielle, Jean éprouvait un état d’excitation forte, avec des sueurs et des tachycardies. Cet état d’excitation suivait toujours la verbalisation de ses ressentis ainsi que des souvenirs de la période où il avait commencé à jouer. Tout se passait comme si en essayant de me faire part de ses ressentis et de se permettre une qualification de ses émotions, un courant passionnel envahissait son corps.

Selon l’approche psychopathologique, Jean présente des troubles d’humeur en co-morbidité avec la pathologie des états limites. Il se présente comme impulsif, ayant toujours vécu comme un bourgeois "libéral" portant beaucoup de critiques sur le milieu bourgeois, comme en témoignent sa façon de vivre en dehors des normes et la manifestation de la dimension anti-autoritaire de sa personnalité. Quand il arrive à s’exprimer par rapport à son addiction au jeu et à l’alcool, nous repérons dans son fonctionnement psychique des mécanismes de défense « secondarisés » tels que l’intellectualisation et la rationalisation afin de lutter contre le resurgissement des affects pendant les séances psychothérapeutiques.

Jean a commencé à boire et à jouer à l’âge de 18 ans alors qu’il était menacé par une maladie grave. Il considère que sa consommation de jeu et d’alcool a considérablement augmenté pour faire face à la stigmatisation et l’ennui pendant le rétablissement de cette maladie. Il buvait dans des cafés et jouait aux cartes pendant des heures. S’en est suivi une dépendance de près de trente ans, une dépendance au jeu qui a su aussi évoluer en fonction de sa vie personnelle et son travail.

Durant vingt ans, un emploi lui permettait de très bien gagner sa vie et c’est à cette même période qu’il entreprit de fréquenter les casinos. Jean jouait uniquement à la roulette et dépensait d’énormes sommes d’argent. Il lui arrivait de passer des jours et des nuits à jouer. Sa fonction au travail lui permettait d’avoir un horaire flexible et une certaine carte blanche par rapport à la gestion de grandes sommes d’argent. C’est ainsi qu’il est parvenu à cacher son jeu à ses proches pendant des années. L’argent ne suffisait jamais pour alimenter son jeu et durant des années il accumulait des dettes. En ce qui concerne sa vie personnelle, Jean était assez éloigné au niveau émotionnel de son épouse qui s’occupait complètement de leurs enfants.

C’est après le licenciement de son travail que Jean parvient à s’arrêter de jouer. En sortant de l’univers du jeu, il se retrouve dans une situation familiale et financière assez dégradée. Ses enfants ne lui parlent plus, il se sent stigmatisé dans son milieu social et il se retrouve à travailler dans un service de nettoyage afin de pouvoir commencer à régler ses dettes.

Lorsqu’il jouait, un vécu quotidien d’humiliation n’arrivait pas à le freiner. Il faisait partie du cercle vicieux : jeu – perte – culpabilité – humiliation – pardon – jeu. C’est devant l’indifférence de l’autre, l’abstention de sa femme de voir son humiliation et de faire valoir sa culpabilité que Jean commence à changer ses conduites.

Discussion

Au sujet des dépendances de Jean, nous pourrions avancer l’hypothèse que dans l’alcoolisme et la dépendance au jeu, le toxique se retournerait contre son propre corps. De plus, dans le jeu pathologique, et tout particulièrement au travers de l’action de « toucher au patrimoine » (selon ses propres mots), de gaspiller l’argent de son héritage paternel, le sens du toxique s’inscrirait dans le rapport au Père et dans un processus d’autopunition de l’ordre du moral. Jouer avec de l’argent était une occupation qui se positionnait contre la moralité de son milieu et, à l’égard des autres, Jean était quelqu’un d’immoral qui détruisait sa succession paternelle. Sa dépendance permettait donc la manifestation de son sentiment surmoïque de culpabilité sur un plan intrapsychique et intersubjectif.

À propos de son rapport au corps, Jean exprimait sa difficulté à accepter et à aimer son corps pendant la période où il jouait et dénonçait son éducation catholique intégriste avec les tabous de la sexualité qui étaient très présents dans sa famille paternelle.

Au commencement de ses accoutumances, quand il avait dix-huit ans et qu’il souffrait d’une maladie grave, boire et jouer lui permettait d’investir libidinalement son corps par la voie de la satisfaction hallucinatoire du désir. Ses dépendances lui permettaient de faire face à la stigmatisation de cette maladie en entrant dans un espace d’autosuffisance affective. Son corps étant envahi par la maladie ne lui appartenait pas, et les conduites de la dépendance lui permettaient de faire à la fois jouir et souffrir son corps.

Nous retrouvons dans cet imbroglio affectif entre la jouissance et la souffrance de s’« habiter », l’affect passion, un affect avec une marge quantitative énorme dont la satisfaction pulsionnelle est achevée conjointement dans les deux états. Tel que le « thrill » du jeu, décrit ci-dessus, qui consiste à l’excitation procurée par le stress de l’attente du résultat du jeu puis par l'éclatement émotionnel une fois que le résultat sort, la satisfaction passionnelle serait assurée dans la marge économique entre jouir et souffrir.

En outre, nous pourrions rapporter l’affect passion à l’ensemble du cercle vicieux : jeu – perte – culpabilité – humiliation – pardon – jeu, qui consiste à un schéma typique dans le jeu pathologique ainsi que dans les autres pathologies de l’addiction.