La thérapie familiale analytique s’adresse au fonctionnement de la groupalité psychique familiale qu’A. Ruffiot (1981) a conceptualisé à travers la notion d’appareil psychique familial. Il s’est référé aux théorisations des cliniciens qui se sont intéressés au moi primaire (Bion, Winnicott) et aux travaux psychanalytiques sur les groupes (D. Anzieu, R. Kaës).

Le psychisme individuel se construit en appui sur l’appareil psychique familial qui est le contenant psychique au sein duquel s’élabore la subjectivité de chaque individu. La constitution de l’objet interne se situe d’emblée dans l’intersubjectivité et la transmission psychique au sein de l’appareil psychique familial, inscrit lui-même dans un ensemble social et culturel. La groupalité psychique est fondamentale dans la structuration de la psyché, elle concerne les conditions dans lesquelles le sujet de l’inconscient se constitue.

Dans un cadre de thérapie individuelle, un individu peut être amené à faire un travail psychique relatif à sa famille mais il s’agit de sa famille internalisée. Cela suppose qu’un travail de représentation suffisant ait pu organiser des relations objectalisées, ce qui est généralement le cas des problématiques névrotiques. Ce travail s’opère à partir des groupes internes du sujet que R. Kaës (1976, 1993) définit comme des formations intra-psychiques dotées d’une structure groupale tels les fantasmes originaires, les réseaux identificatoires et systèmes de relation d’objet, l’image du corps, l’image de la psyché, les complexes et imagos.

Quand les difficultés psychiques présentées relèvent de défaillances des structures du moi (états limites, psychoses, pathologies psychosomatiques, psychopathiques, anorexiques), la constitution des groupes internes est défaillante. Ce sont les contenants psychiques qui sont en cause, contenants psychiques qui organisent justement l’accès au travail de la représentation. L’indication de la thérapie familiale concerne principalement ces problématiques.

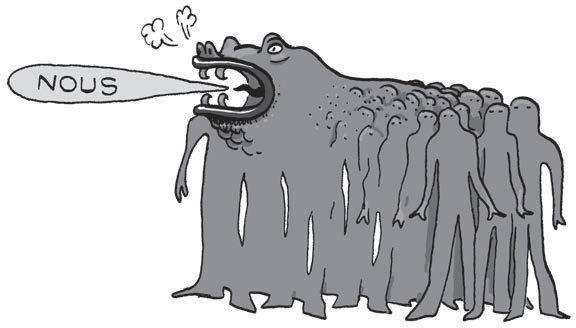

Dans toutes les familles rencontrées en thérapie familiale, l’accès à l’individuation est perturbé et le fonctionnement psychique groupal s’est organisé défensivement contre des angoisses archaïques insuffisamment contenues. La subjectivation individuelle se trouve altérée ; les membres de la famille sont entraînés vers un repli sur des modalités plus fusionnelles du lien. Les familles se présentent le plus souvent organisées psychiquement par le déni qui altère l’intégration somato-psychique de ses membres.

La souffrance familiale traduit l’existence « d’agonies primitives » (Winnicott) ou « de terreurs sans nom » (Bion) qui contraignent les familles à se défendre contre l’émergence de ces angoisses archaïques. La défense contre ces angoisses archaïques mobilise une énergie excessive : on assiste à l’épuisement des forces de contre-investissement groupales qui se manifestent :

- Soit par des vécus d’impuissance, de violence, qui amènent rejet et abandon au sein de la famille : on n’en peut plus, on ne veut plus vivre avec le patient (enfant ou adulte) qui réactive en permanence, par ses troubles, des angoisses primaires.

- Soit par un repli fusionnel qui amène les membres de la famille à se protéger des vécus d’effondrement en se collant les uns aux autres (par exemple les parents qui ne peuvent laisser partir le patient dans un lieu extérieur de prise en charge). Dans ces cas, les vécus de violence et d’impuissance sont projetés à l’extérieur sur les personnes chargées de s’occuper du patient (soignants, éducateurs…). Le dehors est alors vécu comme dangereux, persécuteur. Il s’agit là d’une carapace de protection que se construisent les familles en clivant cette part persécutante interne : le bon est dans la famille, dans une pseudo-cohésion de type collage, le mauvais est à l’extérieur qui attaque cette cohésion interne.

Dans les deux cas, les familles se défendent contre une source interne débordante d’excitations incompréhensibles et irreprésentables, suscitées par le patient en difficulté dont les comportements réactivent ce qui n’a pu être contenu et transformé par l’appareil psychique familial, souvent en raison d’un défaut de symbolisation dans la ou les générations précédentes.

Jérôme Dupré-Latour

L’appareil psychique familial est devenu dysfonctionnel dans ses capacités de contenance, de transformation et de constitution des espaces internes des membres de la famille. Il a besoin de trouver un étayage psychique groupal sur un espace de thérapie familiale, ou comme c’est plus généralement le cas, sur les équipes institutionnelles qui s’occupent de l’un d’entre eux. Ainsi la groupalité thérapeutique peut être envisagée du point de vue du dispositif de thérapie familiale mais aussi du côté des dispositifs en institution.

Dispositif de thérapie familiale

Le dispositif proposé pour une thérapie familiale psychanalytique consiste en :

- Une séance d’une heure où plusieurs co-thérapeutes (généralement 3) reçoivent la famille.

- Une post séance d’une heure entre les co-thérapeutes.

C’est l’appareil psychique familial dans sa dimension groupale qui est l’objet de la thérapie : la groupalité psychique, actualisée dans le cadre groupal de la thérapie familiale, permet un dépôt des vécus d’effondrement puis une remise en mouvement et une reprise dynamique des conditions qui permettent le processus de subjectivation et d’individuation psychique.

C’est pourquoi nous proposons un dispositif de thérapie familiale à plusieurs co-thérapeutes (André-Fustier, Dorey, 2006) : la groupalité psychique est convoquée tant du côté de la famille que de celui des co-thérapeutes et de l’ensemble groupal formé dans la rencontre à l’intérieur du cadre thérapeutique. Elle y est convoquée au niveau des groupes internes de chacun et de leurs points de nouage, mais aussi à un niveau plus syncrétique lié à des éprouvés du lien qui demeurent non symbolisés et s’actualisent dans l’actuel de la rencontre. Cette actualisation est possible grâce à la présence réelle des membres de la famille réunis dans les séances de thérapie familiale qui offre une voie d’accès spécifique à ces modalités de lien en deçà des processus de symbolisation.

La présence réelle

La présence réelle des membres de la famille en séance nous donne accès à des modalités d’être ensemble dont le niveau ne doit pas être confondu avec celui des relations objectales : la concrétude des échanges traduit des façons familiales d’être ensemble dans un « langage » non verbal à travers des modalités d’échange de nature sensorielle qui n’ont pu encore se lier à des représentations et émotions symbolisées.

Ce dispositif rend possible la perception des échanges concrets, simultanés et actuels dans la famille et permet aux thérapeutes d’éprouver les effets des processus de censure familiale (André-Fustier, Aubertel, 1994) et d’investir ces traces signifiantes non symbolisées comme transmettant du sens. Nous faisons l’hypothèse que ces traces proviennent de ce qu’E. Granjon (1990) décrit à propos de la transmission psychique trans-générationnelle, c’est-à-dire une transmission d’événements traumatiques non symbolisés dans l’histoire familiale. Ces événements ont fait l’objet de dénis, de clivages et de contre-investissements divers, et ce sont les effets sensoriels de ces mécanismes défensifs qui vont se manifester dans la façon d’être et d’échanger ensemble en famille.

La souffrance familiale relève de l’immobilisation des capacités élaboratives familiales et, par suite, individuelles (André-Fustier, Aubertel, 1997). Nous ne sommes pas là dans le registre du fantasme et de l’inter-fantasmatisation, mais plutôt dans celui du co-éprouvé familial en attente de transformation psychique.

Ce niveau de transfert ne convoque pas des processus liés à l’objet et à ses représentations mais fait intervenir des processus relevant plutôt d’éprouvés inscrits dans des circuits de liaisons sensori-émotionnels utilisant les tonalités vocales, les gestes, les tensions, les mimiques. C’est ce que nous avons décrit (André-Fustier, Grange-Ségéral, 1994) dans les fonctionnements familiaux où les modes de communication et de transmission se font dans le registre de l’agir, du co-éprouvé et de la co-excitation et non dans celui du « copensé ». E. Grange-Ségéral (2001) reprendra cette hypothèse en postulant l’existence de « schèmes originaires familiaux » répétitifs, de nature sensori-motrice, comme mode d’organisation et de contention groupale de traumatismes générationnels non représentés.

Ce sont des traces qui restent au niveau originaire du co-éprouvé du lien familial, sans intériorisation ni mémoire subjectives. C’est parce que ce qui est déposé dans la séance n’est pas de l’ordre de la pensée qu’il n’est pas possible de le travailler ailleurs, en dehors de l’actuel de l’éprouvé du lien. Le niveau du travail psychique engagé dans le cadre de thérapie familiale concerne les fondements mêmes des processus de la représentation, réactualisés dans le transfert sur le cadre de la thérapie.

La groupalité psychique dans l’espace de co-thérapie

La co-thérapie institue un dispositif groupal qui permet l’accueil et le recueil de ces modalités de transmission psychique transgénérationnelle.

Le groupe des co-thérapeutes offre une sécurité étayante face au débordement quantitatif parfois sidérant qui est donné à vivre en séance. Ainsi l’appartenance à ce groupe thérapeutique donne-t-elle un certain recul à chaque thérapeute et permet d’accueillir de façon moins défensive les vécus bruts projetés par la famille. En tant que groupe, les co-thérapeutes peuvent se laisser aller à une régression vers des niveaux de fonctionnements archaïques en direction desquels la famille les entraîne, d’autant que la post-séance offre la possibilité d’une restauration psychique pour chacun des thérapeutes et, peut-être particulièrement, pour le thérapeute principal, davantage soumis à l’urgence et à la nécessité de gérer la dynamique économique. Ainsi, le groupe des thérapeutes peut-il se constituer comme support des identifications projectives du groupe familial, aussi morcelées soient-elles, souvent expérimentées à l’état brut.

Les thérapeutes utilisent la post-séance pour traiter ces projections et les transformer en vécus psychiques plus élaborés, en scénarios plus névrotisés, pour leur propre compte d’abord, pour celui de la famille ensuite. En effet, la régulation qui s’opère dans le groupe durant ce temps de l’après-séance, va garantir le rétablissement du fonctionnement psychique des thérapeutes, malmenés par les débordements d’excitation en provenance de la famille. Cette soupape de sécurité groupale prévient le risque de contre-investissement que les thérapeutes pourraient agir pour se défendre de l’envahissement par les excès quantitatifs (excès de vide, d’angoisse, d’excitation…).

L’inter-transfert

Le travail d’élaboration, en post-séance, est un temps nécessaire à l’élaboration des dépôts familiaux. Il requiert l’activité psychique de chaque thérapeute mais aussi un travail sur les vécus psychiques qui se déploient entre eux dans le groupe qu’ils constituent.

L’intertransfert (Kaës, 1982) correspond au fait que les thérapeutes réunis dans un dispositif groupal avec la famille vont transférer leurs propres organisations psychiques sur leurs collègues compte tenu de ce qui est transféré sur eux par les membres de la famille réunis ensemble et compte tenu de leurs dispositions contre-transférentielles.

Nous pourrions dire que le lien co-thérapeutique et ses aléas offrent un espace de mise en mouvement et de figuration des vécus en souffrance de symbolisation dans le lien familial. La façon dont chaque thérapeute est affecté, a des effets sur le lien de groupement entre les co-thérapeutes. Le travail des thérapeutes sur leurs propres éprouvés, émotions, pensées, crée une dynamique relationnelle entre eux dans laquelle des éléments de conflictualisation se mettent en scène. L’analyse inter-transférentielle permet d’accéder aux effets psychiques de ces vécus non symbolisés par la famille.

Jérôme Dupré-Latour

Dispositif institutionnel

De la même façon la groupalité psychique familiale se déploie dans les dispositifs de soin institutionnels autour d’un patient, affectant la groupalité des équipes institutionnelles, créant parfois de grands conflits ou de grandes souffrances dans les équipes puisque celles-ci sont le lieu de dépôt et de mise en scène des problématiques familiales.

B. Penot (2006) montre que les empreintes perceptives précoces non symbolisées chez les patients et leur famille ont un effet d’induction subjective dans l’autre, dans les autres qui s’y frottent, et insiste sur l’importance du travail sur le transfert à plusieurs en équipe.

Cela correspond au processus décrit par lui (1989) à propos de la notion de transfert subjectal qui situe le transfert non pas au niveau de contenus fantasmatiques projetés sur les professionnels mais au niveau narcissique de la répétition agie d’éléments traumatiques non symbolisés. Ils hébergent ces données, à leur insu, à travers le co-éprouvé avec la famille. Des positions subjectives incompatibles, liées au clivage intra-familial, peuvent être endossées par les professionnels et peuvent s’inscrire dans des rapports d’exclusion et de disqualification entre eux.

Si ces positions professionnelles subjectives sont progressivement mises en lien avec la problématique familiale, elles perdent l’intensité institutionnelle explosive qu’elles génèrent et deviennent une voie d’accès à la groupalité psychique familiale. Les professionnels sont alors amenés, pour leur propre compte, à faire un travail de subjectivation en lien avec l’histoire familiale. En même temps cette dramatisation sur la scène inter-transférentielle de l’institution ouvre la voie aux processus subjectifs dans la famille.

Nous voyons que la groupalité psychique familiale affecte la groupalité psychique des soignants qui devient un outil de travail au service des processus subjectivants dans la famille. Cela suppose bien évidemment que l’institution se dote d’un dispositif groupal d’analyse pour repérer puis élaborer ces positions professionnelles en écho aux souffrances familiales.