À peine le temps de s’asseoir, le décor est posé : un peu dépouillé, un peu rigide… déjà pesant. Le ton est donné, et dès les premiers mots portés par la voix puissante et grave du Capitaine, la tension s’installe.

L’histoire : celle du Capitaine et de son épouse, Laura, s’opposant sur la manière d’éduquer leur fille. D’un côté, le Capitaine, qui entreprend parallèlement à ses responsabilités militaires des recherches sur les météorites, veut l’envoyer étudier en ville ; de l’autre, Laura veut la garder auprès d’elle pour lui donner une éducation religieuse. Une histoire qui peut sembler banale mais qui va devenir l’objet d’un affrontement sans merci au sein du couple. Pour parvenir à ses fins, Laura va profiter du doute insinué dans l’esprit de son mari sur sa paternité. Avec l’aide du Docteur, elle tente de le faire passer pour fou afin de lui retirer tous ses droits sur son enfant. Le Capitaine succombe finalement à la folie, puis à la mort, sous les yeux du pasteur, frère de Laura, du Docteur, et de la nourrice du Capitaine, après que celle-ci lui ait passé la camisole de force.

Origine du doute, doute des origines

Dans les deux premières scènes, Strindberg déploie la trame de la pièce avec pour objets manifestes l’opposition des sexes et la question de l’éducation de l’enfant.

Aussitôt le spectateur est pris à témoin, pris à partie, comme le pasteur par le Capitaine qui lui livre son désir quant à l’avenir de sa fille et son impuissance à pouvoir se faire entendre par son épouse.

Les femmes sont d’emblée décrites par le Capitaine, au travers de Laura, comme écrasantes, froides et castratrices, laissant peu de place à la parole de l’homme, et qui plus est celle du père. C’est, de fait, autour de l’éducation des enfants que les enjeux de pouvoir vont se révéler, avec pour le Capitaine, le désir conscient de permettre à sa fille d’aller se confronter au monde et se faisant de l’arracher des bras – des tentacules – de la « Mère toute-puissante » représentée, non pas simplement par la mère réelle, Laura, mais par ce qu’il vit comme étant la coalition de toutes les femmes-mères de sa demeure : son épouse, sa belle-mère et sa vieille nourrice.

C’est alors qu’une phrase, lancée par un jeune officier se défendant d’être le père de l’enfant de la servante, sème le doute dans l’esprit du Capitaine : « On ne peut jamais savoir qui est le père… ».

Cette phrase vient cristalliser les angoisses du Capitaine autour de l’un des questionnements centraux de la pièce : celui des origines et de la filiation. Ces questionnements semblent traverser le Capitaine depuis longtemps, et jusque-là il pouvait les interroger par le biais de son activité de chercheur, dans une sorte de sublimation de sa quête des origines. Mais, c’est au moment où Bertha, l’enfant devenue adolescente, pourrait s’affranchir de ses modèles parentaux pour prendre son envol et se dégager de l’emprise familiale, que ces questionnements apparaissent de manière beaucoup plus vive, interrogeant jusqu’à l’identité de chacun. Alors que le Capitaine, un instant avant, s’imaginait pouvoir accéder, au travers de l’émancipation de son enfant, au sentiment d’éternité et s’inscrire enfin dans une lignée, le voici en une phrase aux prises avec l’angoisse d’être d’un seul coup réduit à sa simple finitude. Ce qui correspondrait à un questionnement identitaire lié au remaniement que peut susciter cette période, qu’Elliott Jaques a décrite et appelée « crise du milieu de la vie », semble rouvrir pour le Capitaine une blessure psychique beaucoup plus profonde, que Laura, son épouse, vient attiser. Le drame se déploie alors petit à petit, insidieusement.

Alliances et désalliances !

Plus que le destin d’un individu mû par ses conflits intra-psychiques, c’est le destin d’un couple se déchirant que nous livre l’auteur. Et derrière ce qui était érigé en opposition radicale entre les sexes va petit à petit se laisser appréhender le type de lien intersubjectif qui unit ce couple… jusqu’à la mort. Nous entrons au fil de la pièce dans les profondeurs de ce lien qui trouve son origine dans l’infantile des personnages. Chacun serait venu rechercher en l’autre de quoi combler ses manques : rejouer quelque chose des liens primaires, en quête de représentation et de sens.

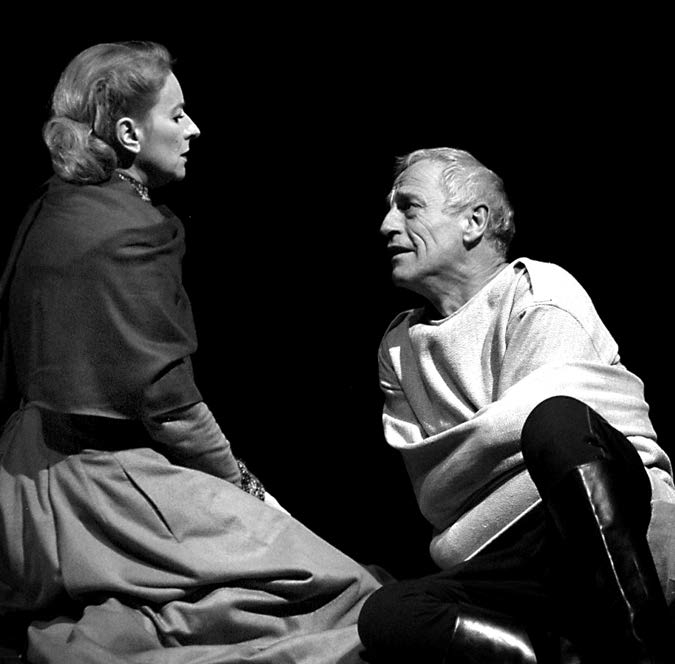

La mise en scène vient également soutenir et mettre en exergue ce voyage dans les profondeurs de l’inconscient. Elle semble en effet figurer l’appareil psychique par sa mise en espace. La scène qui s’enfonce dans les profondeurs du décor nous laisse imaginer les lieux plus intimes, plus obscurs de l’inconscient : les chambres, la cave, le grenier, d’où s’élèvent les voix multiples et enfouies des fantômes qui hantent chacun des personnages.

Laura est présentée au début de la pièce comme fonctionnant depuis toujours sur le même mode « en tout ou rien », ne supportant aucune frustration et obtenant toujours ce qu’elle désire et ce à n’importe quel prix. Le Capitaine, lui, est davantage présenté comme un personnage torturé, aux prises avec ses affects.

Cette union entre les personnages, qui nous apparaissent si opposés dans leur manière même d’être au monde, se fondrait, comme tout lien, sur ce que R. Kaës a appelé les alliances inconscientes : alliances qui se doivent de rester muettes pour préserver le lien. Or, les voilà ici réinterrogées, ce qui met en péril le couple, mais aussi le groupe familial. Ce sur quoi se fondent ces alliances semble être ce qui nous est d’emblée exposé comme une opposition radicale, à savoir la différence des sexes, mais celle sans doute aussi des générations, et pour Laura, des êtres mêmes. Cette opposition, cette incompatibilité manifeste entre les deux sexes, ne vient que trop parler de l’insupportable de cette différence et de la nécessité qu’il y avait à la dénier jusque-là. De fait, tant que Laura pouvait voir l’enfant en son mari et non l’homme-amant, alors le couple pouvait exister. Une première rupture dans l’équilibre du couple semble avoir été endiguée par la naissance de Bertha. Laura se serait dégagée de sa position de femme face à son mari en reportant tout l’investissement libidinal sur l’enfant. Avec Bertha, Laura pouvait de nouveau former un tout dont elle gardait la maîtrise, excluant de cette relation tout tiers différenciateur. De son côté, le Capitaine qui avait cherché à retrouver avec Laura une relation privilégiée de type mère-enfant, venant pallier aux carences affectives de sa propre enfance, accédait petit à petit à une certaine position d’homme. Mais cette position, il ne pouvait la tenir qu’en dehors du couple et de la famille, au risque, là encore, de mettre à mal les alliances inconscientes. Chef de caserne à l’extérieur, homme de sciences prétendant à quelques honneurs, il était au sein de son foyer réduit uniquement à entretenir matériellement la famille et soumis aux desiderata de son épouse. Et si une première réorganisation du couple a pu être possible autour de la naissance de Bertha, son émancipation au travers du choix de son éducation est venue réintroduire la question insupportable de la différence. Le Capitaine y voit là la possibilité de prendre sa place de père auprès de son enfant, tout en sachant qu’en s’élevant contre la volonté de son épouse il risque de s’attirer ses foudres. Pour la première fois dans leur couple, il pense détenir le pouvoir – le phallus – qu’incarnerait sa fille. Pour Laura, il n’y a pas de place pour deux individus distincts : l’autre n’existe qu’en tant qu’il est sous son emprise totale. C’est cette emprise qu’elle a pu reporter sur sa fille. Cependant, au travers de l’éducation de Bertha, c’est le processus d’individuation dans lequel celle-ci s’apprête à s’engager qui est interrogé, et l’idée de pouvoir perdre son enfant-phallus est insupportable à Laura. Le Capitaine redevient alors pour elle l’homme qui pourrait mettre à mal son sentiment de toute-puissance. Pour Laura, il ne semble pas y avoir d’autres issues qu’un combat à la vie à la mort. La phrase prononcée par le jeune officier, venant troubler le Capitaine aux prises avec la question de ses propres origines, devient alors pour Laura l’arme capable de faire vaciller les fondements identitaires de son mari. Le doute s’insinue là où le Capitaine pensait pouvoir reprendre la main. Il accepte alors de s’engager dans ce combat, n’ayant plus rien à perdre.

Figures de la folie

Strindberg, dans cette pièce semble venir figurer la mince frontière, s’il en est, qui fait qu’un individu peut basculer du « normal » au « pathologique », de la folie ordinaire à la folie désorganisatrice. Il prend le spectateur à témoin : un témoin muet et sidéré de ce basculement. Sous nos yeux, c’est l’édifice identitaire du Capitaine qui se déconstruit. Sorte d’hémorragie narcissique de ce dernier, qui voit s’effondrer tous les étais qu’il avait pu mettre en place pour trouver un sens à son existence. Cependant, la folie n’est peut-être pas là où l’on croit. Et ce dont le spectateur est témoin, c’est aussi de ce qui pourrait s’apparenter à « l’effort pour rendre l’autre fou ».

L’auteur prend soin de dérouler petit à petit tous les éléments du drame qui se noue, à tel point que le spectateur est presque dans l’anticipation de ce qui pourrait se passer. Cependant, s’il nous est possible d’imaginer que le Capitaine puisse être pris pour un fou et trouver la scène burlesque, ce qui laisse davantage le spectateur mal à aise, c’est de le voir devenir réellement fou. Et comme si la mort psychique ne suffisait pas, l’auteur pousse jusqu’au bout la tragédie : à savoir la mort du Capitaine. Dans cette ultime lutte pour exister au sein non plus du couple (car nous pouvons imaginer qu’il y ait renoncé à ce moment de la pièce), mais au sein de la famille, le Capitaine, transformé en animal captif, pris dans la camisole de force que sa nourrice lui a passée, semble accomplir un dernier sacrifice. Et l’espace de quelques minutes qui sont celles de son agonie, la force de cet amour dévastateur qui, avant de les séparer par la mort, avait dû les unir, se laisse ressentir une dernière fois.

Tout comme le Capitaine, le spectateur se sent pris au piège, devenant de la même manière que le pasteur, le docteur et la nourrice, les complices passifs de cette mise en folie, de cette mise à mort. La force de la pièce réside dans ce passage du représentable à l’irreprésentable, où bientôt les mots n’ont plus de sens et où, seule subsiste la violence de l’éprouvé. Mais là encore, comme si le ressenti seul ne suffisait pas à nous faire éprouver le sentiment d’anéantissement du Capitaine, la camisole de force est mise en scène physiquement, puis la mort réelle du Capitaine venant ainsi marquer la rencontre morbide entre fantasme et réalité.

La mise en scène de Christian Schiaretti et le jeu des acteurs portent avec force et justesse le texte de Strindberg. Ce que j’y ai vu n’a peut-être rien à voir avec ce que vous y verrez. Une chose est sûre : difficile de rester insensible devant ce que Strindberg convoque de l’énigmatique question des origines qui peut résonner en chacun. Père parle de et à l’inconscient : ce qui peut en faire une pièce atemporelle.