Ce sont les mains qui nous parlent de l’individu, et non son visage, selon Oswaldo Guayasamin. Un visage peut tisser et composer des mensonges, pas les mains.

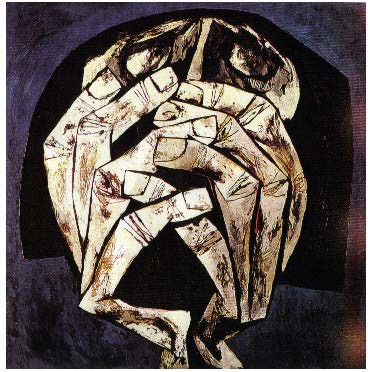

Les mains insatiables

Les doigts en sont gros, boudinés. La fixité de la toile évoque paradoxalement le mouvement rapace, rapide et précis, de ces doigts gras et ronds qui en réclament toujours davantage, prêts à se refermer sur le vide du visage. Car là où l’on imagine que devraient figurer la bouche avide et le regard captateur, le fond se découvre vide, béant. Rien que du noir et du vide. Les ongles rubiconds alors se font griffes pour mieux cerner le néant, pour mieux retenir un tout qui a basculé dans le rien. Vacuité. Vanité. Rien autour de ces mains vides, rien dans ces mains isolées, qui pourtant inscrivent dans leur mouvement-même l’insatiable demande d’un désir jamais comblé. Besoin de créer l’objet sans le trouver au préalable ? Besoin d’avoir pour mieux être ?

Les mains du mendiant

Les mains du mendiant ont un visage. Ni homme ni femme, ni adulte ni enfant, simplement humain. Mais ce visage reste dans l’ombre du second plan, derrière ces mains offertes, ouvertes dans une supplique déchirante. Les doigts qui incurvent ces mains en un creuset les orientent vers le ciel, matrice de l’homme qui n’a rien d’autre à offrir, sébile du mendiant qui accueille et reçoit. Une demande déguisée en don.

Les mains du silence

Le cri de la bouche est étouffé, la bouche elle-même est bâillonnée par les doigts qui la pressent, qui interdisent à tout mot d’en franchir les lèvres, cette barrière protectrice entre l’intérieur et l’extérieur. Et de fait, le trou noir dessiné par les doigts croisés, par les mains jointes, autorise ce regard en-dedans du monde du dehors… à moins que ce ne soit, au contraire, l’extériorisation d’une intimité noire et silencieuse ? Et pourtant, comme les yeux aimeraient dire ce que les mains imposent à la bouche de taire !

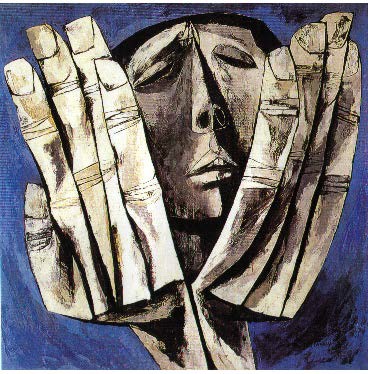

Les mains de la peur

Ces mains-là sont grises, et protègent le visage d’une invisible menace. Un seul œil s’autorise à voir et à être vu, cependant, il demeure fermé. Le geste évoque la protection, mais il pourrait également nous parler de refus. Comme s’il déclinait une terrible invitation. Le dos des mains s’appuie sur les joues, tandis que les paumes nous font face, ouvertes. Offertes. Invitant à la lecture des lignes qui s’y dessinent, qui y creusent des sillons profonds et fertiles, larges stries où s’écrit l’histoire de l’homme, où naît sa singulière humanité.

« Peindre est une forme de prière en même temps que de cri. C’est presque une attitude physiologique, et la plus haute conséquence de l’amour et de la solitude ».

Les mains des larmes

Le dos des mains doit être salé par les larmes venues d’yeux dérobés à la vue… par les mains. Seul, le haut du front apparaît derrière les mains repliées, qui cachent certainement aussi les reniflements dont s’accompagnent les sanglots. La désespérance pudiquement suggérée, mais pas étalée. Le public de Guayasamin n’est pas mis en position de voyeurisme. Ni le sujet, auquel on s’identifie, en position d’exhibitionnisme.

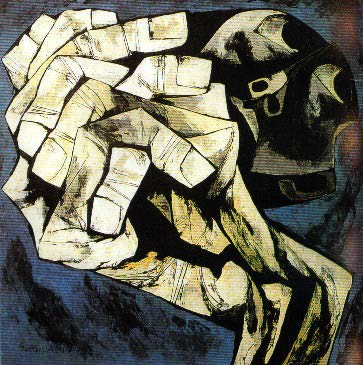

Les mains de la colère

Les poings sont si serrés qu’ils en deviennent carrés, et l’on s’imagine aisément les articulations qui blanchissent, les jointures qui craquent et souffrent sous la pression qui leur est imposée, et jusqu’à la respiration saccadée que l’on cherche à dompter, à maîtriser. La tension de tout le corps, dans son effort pour dominer une colère pourtant irrépressible. Une colère bleue.

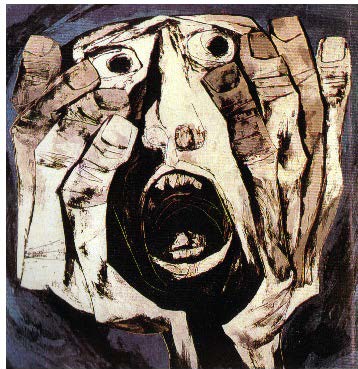

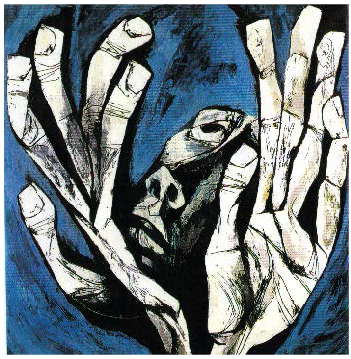

Les mains de la terreur

Cette terreur-là fige et pétrifie. Le corps tout entier devient partie de la terreur, et échappe au sujet. Les mains font au visage comme un cadre, mais un cadre qui oppresse sans contenir, qui opprime sans protéger. Et s’imprime dans les os. Dans la chair, dans chacune des fibres terrorisées. La bouche est un regard vide où tout est dit, les yeux hurlent leur faim de vie. L’indicible se matérialise dans ce regard écarquillé… sommes-nous, nous, spectateur terrorisé de tant de terreur, l’objet-même de cette terreur ? Que perçoit donc, par-delà le vide de son regard, celui dont les mains disent sans mot ce à quoi le confrontent ses sens ?

Les mains du cri

Les mains criantes. Fulgurance, stridence de ce cri silencieux, aigu. La main qui soutient le menton dessine à cette bouche d’ombre comme un porte-voix, et nous désigne porte-parole. Relais des larmes sombres nées de l’ombre du regard, des larmes de pierre et de sel. Incrustées. Figées. Pétrifiées. Changées en statue de sel. Et dont une main protège le front du retour de l’écho, barrant toute résonance. Indicible horreur qui s’épanche en une béance hurlante, plaie ouverte sur l’ombre sombre.

Les mains de la tendresse

Ouvertes. Les doigts allongés. Les poignets joints à la base comme en un bouquet offert, puis qui s’entrouvrent sur un visage aux paupières closes. Offert également. Mais qui demeure à l’arrière-plan, comme en un effacement résolu.

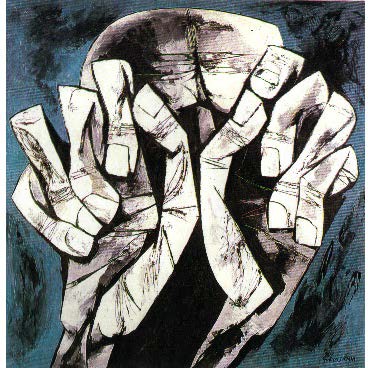

Les mains de la prière

Les doigts intimement mêlés, ces mains implorent. Croisées et présentées en avant comme en un don inconditionnel, elles effacent le visage resté dans l’ombre, loin derrière. Et pourtant présent. La tête est inclinée, et l’on devine la prière de la bouche derrière celle des mains jointes. Syncrétisme ? Cette prière-là n’est pas celle des chrétiens, ce geste recueilli des mains aux paumes unies. Mais bien plutôt la prière d’un sujet humain à un autre sujet humain, par-delà quelque divinité que ce soit.

Les mains de la méditation

En vase éclos autour du visage qu’elles soulignent et supportent, les mains de la méditation invitent à prendre le temps. Les yeux, étirés en amandes noires où chacun peut projeter son propre regard, intensifient les effets d’ombre et de lumière qui se jouent sur le visage. Est-ce bien une larme que l’on distingue en train de glisser silencieusement le long d’une joue trop pâle ?

Ce qui se dégage de ces 13 paires de mains qualifiées par le peintre de la colère, c’est avant tout un tissu sidérant de violence et de stridence. Une souffrance massive. Une béance. Une angoisse pure, qui englue et pétrifie. L’angoisse du Golem, cette créature constituée des 4 éléments princeps, à laquelle l’homme donne le souffle de vie, avant qu’elle-même ne le lui retire. Le Golem au front lesté de la Vérité.

Les mains de l’espérance

Les doigts effilés levés vers le ciel, et le regard également tourné vers le haut en un mouvement que l’on devine de tout le corps, l’espoir est démesuré. Comme ce corps aux mains plus longues que la figure : disproportionné. Mais seulement au sens figuratif. Car si l’on considère que l’espace le plus important de la toile est occupé par le message le plus important du peintre, alors rien n’est hors de mesures. La corolle des mains inscrit sur le fond bleu du ciel comme un cratère de volcan, dont la bouche ouverte crie l’espoir. Et les volcans en Équateur sont la résidence des esprits ancestraux, divinités aux multiples visages, parfois menaçants, parfois bienfaisants, mais toujours craints et respectés.

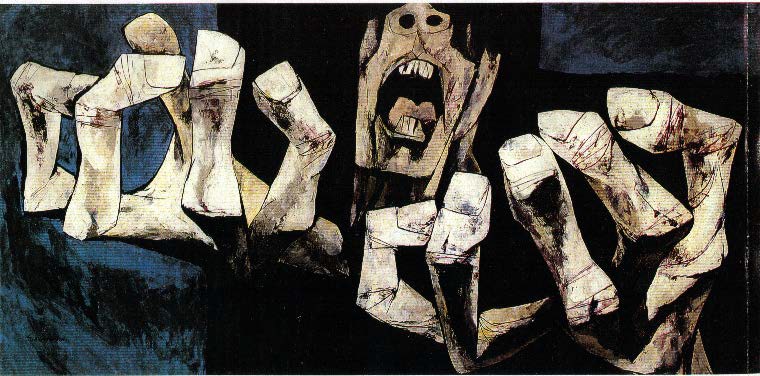

Les mains de la protestation

Ce tableau-là est deux fois plus grand que tous les précédents. Derrière les mains, le visage est coupé juste au-dessus du nez, rendant la toile aveugle. Ou plutôt, nous invitant à voir autrement qu’avec les yeux. Avec les yeux du reste du corps. Avec notre sensibilité. La bouche hurle silencieusement, mais son cri déchire. La béance noire qu’elle suggère fait écho à la désespérance qu’elle donne à entendre. Et les doigts crient aussi. Anguleux, les phalanges articulées sur lesquelles joue la lumière, les ongles carrés, les paumes tournées vers le ciel, ouvertes.