La maladie cancéreuse se définit par une prolifération de cellules malignes avec une fréquence de dissémination à distance. Si les mécanismes intimes de la cancérogenèse relatifs à la transformation du patrimoine génétique de la cellule sont mieux connus, on ne sait encore dénoncer le facteur originel ni poser le rôle déterminant des facteurs immunitaires, héréditaires, viraux, endocriniens, hormonaux, environnementaux et psychologiques. Le cancer psychosomatique en tant qu’entité nosologique n’existe toujours pas. Mais il est par contre intéressant d’interroger la clinique menée auprès de patients cancéreux à la lumière des hypothèses validées dans le domaine connexe des maladies auto-immunes et allergiques.

La notion d’impasse

Une situation fréquemment rencontrée en clinique psychosomatique se caractérise par la présence d’une impasse relationnelle en forme de conflit sans issue coexistant avec le refoulement plus ou moins massif des affects. Pour mieux définir l’enjeu thérapeutique, il est primordial de repérer les termes de l’impasse. Voici une courte illustration :

Anne est une jeune femme de 25 ans, mariée et sans enfant, atteinte à 17 ans d’un cancer des ganglions – la maladie de Hodgkin – dont elle a été « médicalement » guérie après six mois de traitements par chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Elle se décide à me rencontrer sur la pression de son entourage, peu après une fausse-couche survenue à trois semaines d’une grossesse vécue comme une nouvelle maladie.

La maladie d’Anne, d’emblée, est liée à un sentiment de mort imminente – « du cancer, dit-elle, on ne guérit pas ». L’expérience traumatisante du cancer reste actuelle, elle n’a pas été affaiblie par huit années de recul.

Voici un raisonnement caractéristique d’Anne : pendant la période des entretiens, elle consulte plusieurs spécialistes pour une boule graisseuse dans la zone irradiée. Ceux-ci lui confirment, de visu, le caractère bénin du kyste pour lequel aucun traitement n’est nécessaire. Inquiète, considérant que seule, une radiographie « rentrant à l’intérieur du kyste » pourrait permettre le bon diagnostic, Anne insiste pour obtenir cet examen, mais les médecins n’y donnent pas suite. Elle en reste là, de ses démarches, mais commente : « si un médecin, sur ma pression, avait accepté de prescrire, pour me rassurer, cette radiographie, alors un autre doute m’aurait assaillie : le médecin, prenant prétexte de ma demande, n’aurait-il pas voulu, sans m’inquiéter davantage, vérifier son arrière-pensée, c’est-à-dire le caractère malin du kyste ? » Ainsi Anne se retrouvait-elle, au-delà de toute évaluation objective, que la radiographie ait lieu ou qu’elle n’ait pas lieu, dans une situation permanente de doute que l’on pourrait exprimer ainsi :

- ou je suis malade, mais je n’en ai pas la preuve,

- ou je suis en bonne santé, mais je n’en suis pas sûre.

Ceci peut se traduire sous la forme paradoxale suivante :

- je suis malade et en même temps,

- je ne suis pas malade.

C’est donc bien là, entre les deux termes de cette proposition qu’il importe de bien comprendre la notion d’impasse.

Le rapport qu’Anne entretient avec l’espace et avec le temps paraît tout d’abord révélateur de son fonctionnement psychique. La toute-puissance de la représentation mortelle de la maladie, huit années après, montre que le temps n’a pas de prise, qu’Anne vit dans un actuel atemporel.

De même, son incapacité à construire une représentation de sa maladie qui lui soit propre, vient du fait qu’elle ne dispose pas d’un espace psychique suffisant entre son corps réel lésé et elle-même : c’est comme si elle coïncidait avec son corps malade. On pourrait supposer dès lors que si la représentation sociale s’exprime avec une telle violence, c’est qu’elle prend la place d’une représentation imaginaire de son corps. L’absence d’espace intérieur se traduit par une absence de distance entre le dedans et le dehors, les représentations deviennent d’autant plus angoissantes qu’elles sont prises au pied de la lettre et fonctionnent psychiquement comme une instance surmoïque dont on peut penser qu’elle fait limite chez Anne qui n’en dispose pas de propres.

Il est maintenant utile de revenir sur le statut de la guérison qu’Anne définit selon la logique paradoxale exposée plus haut. Ainsi, dit-elle, je suis malade et en même temps, je ne suis pas malade. Cette situation contradictoire sans solution a été décrite par Sami-Ali (1987) : la situation d’impasse se caractérise par une structure logique qui renvoie à une contradiction fermant toutes les issues et rendant du même coup inélaborable un conflit proche de l’impensable psychotique. À l’opposé, une situation conflictuelle de nature non contradictoire se caractérise par la possibilité d’aménager une issue, sous forme de compromis, fut-il déplaisant. C’est notamment la solution névrotique mis en place dans la conversion hystérique, qui touche le corps imaginaire.

La seule plainte d’Anne se situe précisément ici, dans l’expérience permanente et épuisante de l’impasse. Les deux termes de la proposition : ou je suis malade, mais je n’en ai pas la preuve ou je suis en bonne santé mais je n’en suis pas sûre, entrent en équivalence dans une logique propre d’inclusion réciproque.

Le statut du rêve et la relation thérapeutique

Que le fonctionnement psychique du patient appartienne au registre psycho-névrotique (correspondant à la symptomatologie freudienne classique) ou au registre caractériel (qui s’inscrit dans le refoulement de l’imaginaire) ou aux situations intermédiaires qui sont sans doute les plus fréquentes, la maladie cancéreuse et ses traitements induisent une situation de crise existentielle qui s’apparente à la psychopathologie de crise. Cette situation de crise, parfois traumatique, peut devenir une impasse si une solution face aux expériences de perte induites par la maladie, n’est pas trouvée par le patient. Elle peut aussi réactualiser une impasse ancienne.

Ainsi, quel que soit le fonctionnement du patient, il est utile d’établir une relation entre l’impact des expériences médicales, corporelles et psychiques actuelles avec des expériences anciennes dont les connotations affectives sont en équivalence. Ce travail de lien définit le processus thérapeutique même.

C’est le rêve qui établit le plus sûr trait d’union entre l’actuel et le passé : l’acte de rêver est la création par excellence.

Il faut rappeler ici que les rêves sont d’abord des projections visuelles de l’image du corps sous forme de représentations empruntées à la réalité extérieure sur laquelle s’articulent des scénarios relationnels plus ou moins complexes correspondant aux conflits actuels mais aussi passés. Ces rêves renvoient en ce sens à une expérience à la fois corporelle et psychique, c’est-à-dire relationnelle. Favoriser leur expression et aider le patient à y déceler une représentation de lui-même, ainsi que la nature de ses conflits, permet que se raffermisse un processus qui concerne avant tout l’identité du patient. En effet ce travail, qui passe par une mise en mots dans le cadre de la relation transférentielle, est souvent vécu par le patient sur le mode de la révélation. Celle-ci s’accompagne d’un retour aigu sur le principe de son existence même, renforçant la dimension de l’identité. Cette révélation augmente la capacité d’élaboration du patient et ses ressources psychiques face aux expériences de perte liées à la maladie et à son histoire passée. La critique selon laquelle cette dynamique thérapeutique donnant une telle place au fonctionnement onirique reste descriptive, ou même métaphorique, exprimant en cela les effets du conflit et moins les processus qui leur sont inhérents, ne paraît pas fondée. L’image du corps dont rend compte le rêve est plus qu’une image qui reste distincte du corps : il y a synchronisation entre la constitution du corps imaginaire à travers la projection et la prise de conscience à travers la projection du corps imaginaire.

À l’hôpital, au sein des services de cancérologie, dans cette clinique particulière où le patient exprime rarement une demande psychothérapique, où la prise en charge est parcellaire, où la dimension de l’urgence bouscule les repères spatio-temporels, il faut attraper au bond, du fait de la brèche induite par l’angoisse, la capacité fugitive du patient à s’intéresser vraiment à lui-même. Mais notre démarche semble génératrice de retombées thérapeutiques appréciables. Les deux situations cliniques qui suivent vont illustrer ces propos. Il est en effet important, par une attitude quasi pédagogique, d’insister auprès du patient sur la place, la fonction et le contenu des rêves lors du premier entretien thérapeutique. Ainsi, une place étant faite au rêve, le patient rapporte souvent au tout début de la relation thérapeutique un rêve qui pose d’emblée les termes de la souffrance relative à la maladie et à ses traitements, ainsi qu’aux expériences de perte qui lui sont inconsciemment associées. Ces « rêves-programmes » méritent d’être aussitôt repérés et repris, selon une formulation acceptable par le patient, dans un cadre thérapeutique suffisamment sécurisant pour ne pas mener à la rupture du lien du fait d’une éventuelle poussée anxieuse.

Paul, 20 ans, atteint d’un cancer du testicule

Paul est un jeune homme timide mais attachant et ouvert. Il se destine à une carrière de cinéaste, sur les traces de son père. On diagnostique un cancer du testicule, soigné par chirurgie, puis chimiothérapie, puis à nouveau chirurgie, un curage ganglionnaire étant nécessaire.

Le pronostic, au départ excellent, s’est avéré plus réservé du fait de cette atteinte ganglionnaire mais Paul observe une réelle confiance vis-à-vis des thérapeutiques anti-cancéreuses.

Je le rencontre un an plus tard, très déprimé, hypersomniaque et incapable d’envisager ses examens universitaires de fin d’année. C’est sa mère, très anxieuse, qui sert d’intermédiaire et qui me confie Paul, non sans ambivalence.

Voici le premier rêve qu’il rapporte : « Paul est dans la salle d’attente du chirurgien. L’assistante de celui-ci le fait entrer dans le cabinet. Le chirurgien n’est pas là. Elle l’ausculte et déclare : “Il faut vous opérer tout de suite.” Elle l’endort et commence à l’opérer. Il se réveille. Son ventre est ouvert, il y a du sang partout. Allongée par terre, l’assistante lui dit qu’elle ne supporte pas la vue du sang et qu’elle s’est évanouie. Cela le fait rire. »

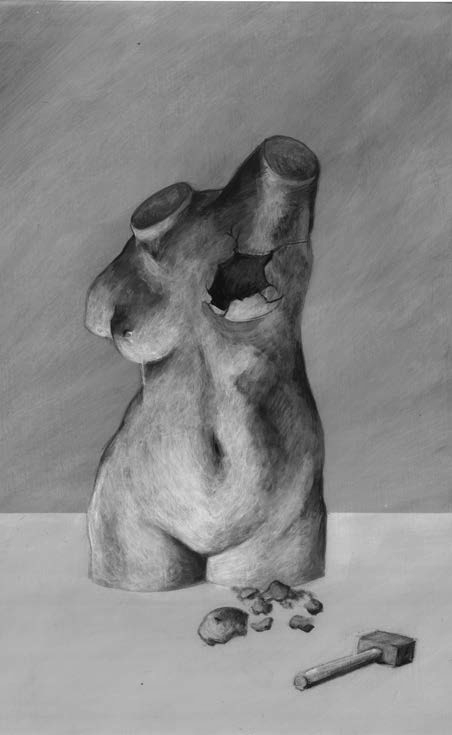

Des représentations corporelles traumatiques renvoient à la seconde opération abdominale connotée de mutilation et d’angoisse de mort. L’image du ventre béant et du sang qui coule renvoie en effet à une castration physique et à une guérison impossible.

La cause de cette situation est en fait donnée par le couple thérapeutique caractérisée par l’absence du chirurgien que remplace, d’autorité, une assistante zélée mais inefficace. Le couple du rêve renvoie dans la réalité au couple parental mis en faillite par la maladie du fils : c’est Paul qui réconforte un père culpabilisé qui s’écroule en pleurs sur son lit d’hôpital. C’est aussi Paul qui cherche à se distancer d’une mère hyperprotectrice et anxieuse. Paul a développé, deux ans avant la manifestation cancéreuse, un eczéma et des allergies respiratoires qui se sont accentuées après la chimiothérapie. Les images traumatiques de la chirurgie et la difficile guérison s’inscrivent autour d’une impasse relationnelle de type allergique. La reconnaissance de cette problématique à partir de ces quelques éléments permettra une évolution rapide de la situation dépressive et allergique vers une capacité d’élaboration permettant l’intégration progressive de l’expérience traumatisante des actes chirurgicaux et de la maladie cancéreuse.

Aline, 32 ans, atteinte d’un cancer de l’utérus

Aline est archéologue. Son mari est au chômage. Elle a un fils de 3 ans. Un an plus tôt, elle a été soignée pour un cancer du col de l’utérus par curiethérapie puis chirurgie (hystérectomie et ovariectomie). À la maladie cancéreuse s’ajoute le problème de la stérilité, ce qui induit chez elle une incapacité physique et psychique à reprendre une activité sexuelle.

Voici le premier rêve qu’Aline rapporte au deuxième entretien : « Elle est avec son mari et son fils dans son appartement, dans la salle à manger attenante au salon. Un incendie violent se déclare entre les deux pièces. Horrifiée mais surmontant sa peur, elle attrape son mari et son fils par le bras, leur fait traverser les flammes, les propulse au-dehors. Ils ont tous trois la vie sauve. »

Je laisse entendre à la patiente que l’incendie peut correspondre aux fils radioactifs de la curiethérapie qui ont, dans la réalité, littéralement brûlé le col de l’utérus. La salle à manger et le salon correspondent de même à une projection corporelle renvoyant à l’utérus et au vagin.

Le lien verbal établi entre l’organe mutilé et les représentations du rêve accentue l’auto-représentation ébauchée dans le rêve qui peut s’exprimer à la faveur de la relation affective déjà investie avec moi : ce processus fonde ce que j’appellerais l’espace thérapeutique. La reconnaissance faite à la dimension corporelle du rêve et ce qu’elle sous-tend comme souffrance de perte irreprésentable hors de ce contexte thérapeutique, permet une mise à distance immédiate des affects anxio-dépressifs laissant la place à une représentation de l’origine de la souffrance. Cette reconnaissance se fait dans un mouvement qui part du corps lui-même et qui y revient avec un sentiment identitaire renforcé.

Il faut maintenant souligner que dans le rêve, c’est Aline qui sauve la vie de sa famille. Dans la réalité, c’est bien elle le chef d’une famille en péril. En filigrane, le scénario du sauvetage correspond aussi à la fonction de soutien et de pivot qu’Aline avait, par le passé, au sein de sa propre famille. La thérapie rendra compte des termes d’une impasse relationnelle marquée par cette fonction familiale de pivot caractérisant un conflit ancien exprimé dès ce premier rêve. Celui-ci livre tout à la fois une problématique corporelle, médicale et relationnelle, actuelle autant qu’historique.

Conclusion

L’axe directeur de ma démarche a été de favoriser un espace de projection dans le cadre d’une relation thérapeutique faisant place à priori à cette émergence de l’imaginaire. Ma pratique clinique en cancérologie m’amène à constater une multiplicité de structures mentales qui ne saurait en elle-même définir une constellation psychosomatique stable. J’ai ainsi rencontré des patients dont la capacité fantasmatique est riche et qui ne sont pas dans des situations conflictuelles insolubles. Si les études épidémiologiques anglo-saxonnes ont voulu mettre l’accent sur des traits de personnalité communs des personnes cancéreuses, elles n’ont démontré aucune corrélation entre facteurs psychologiques et cancer. L’intégration de nouveaux paramètres concernant une appréciation plus fine des états dépressifs pourrait redynamiser la recherche anglo-saxonne et latine, qui commence d’ailleurs à interroger ces variables.

Cependant, nombreux sont les patients confrontés à un conflit en forme d’impasse, ancien le plus souvent, et réactualisé par la maladie. Traversant alors l’expérience du cancer dans le cadre de cette impasse, ils s’épuisent dans un système défensif inadéquat qui peut mener à une dépression repérable.

Je me suis donc éloignée d’une conception psychogénétique du cancer, et de cette autre tendance qui considère la maladie dans une dimension a-symbolique, mais étudie les effets de maladie dans l’économie psychique du patient selon la perspective freudienne de la castration. Le trauma actuel est alors assimilé à « la réalité fantasmatique du désir interdit » et le cancer faisant figure de castration radicale du fait de la mort possible, risque de se voir attribuer un sens qu’il n’a pas. J’ai axé mon attention sur le corps propre, lieu où s’origine toute possibilité de représentation grâce au pouvoir de transformation que constitue la projection. C’est la possession d’un corps propre latéralisé qui nous permet de nous orienter dans l’espace. De même, la temporalité est bien plus que le résultat de la perception d’une réalité concrète : c’est une construction psychique. L’enjeu thérapeutique a donc consisté à construire une relation qui ne reproduise pas les termes de l’impasse, auquel cas le retour du refoulé visé par la thérapie au lieu d’être la solution du problème serait devenu tout le problème. Le cancer, ouvrant une brèche dans le fonctionnement habituel du patient, crée les conditions (à saisir par le médecin ou le psychothérapeute) d’une prise de conscience de l’impasse. Ceci permet au patient d’échapper à une attitude de déni.

Souvent, le travail thérapeutique a revêtu l’allure d’une propédeutique à une psychothérapie « classique », s’inaugurant par une sorte de pédagogie du rêve. Lorsque cette activité onirique apparaissait, j’ai cherché à faire lien entre le rêve et l’activité éveillée, le rêve et la relation thérapeutique, ce qui définit le processus thérapeutique même.