Les sons et la musique au cinéma (Chion 1995, Buhler et al. 2010, Holman 2010, Mera et al. 2017, Huvet et Tosser 2022), le cinéma de science-fiction (Telotte 2001, Mather 2002, Chion 2009, Dufour 2011, Bréan 2021) ou encore le sonore science-fictionnel (Whittington 2007, Redmond 2011, Reddell 2018) : ce sont là trois terrains d’enquête où la recherche, particulièrement anglophone, s’est engagée depuis une vingtaine d’années à partir de disciplines aussi variées que les études cinématographiques, la musicologie, les études littéraires, l’information-communication ou les TV series studies. Ils engagent trois manières de croiser des objets impliqués dans la poétique des cultures médiatiques : un objet perceptif et cognitif, le sonore, qui englobe des matériaux auditifs variés comme les paroles, les bruits et la musique ; un objet médiatique, c’est-à-dire conjointement sémiotique, technique et socio-culturel (Ryan 2014), le cinéma ; et un objet générique, saisi dans ses spécificités historiques et formelles (Letourneux 2017), la science-fiction.

Toutefois, c’est d’emblée en trio, et non en duo, que cet article propose de penser ces trois dimensions, dans la continuité d’un travail de plus longue date visant élaborer une poétique culturelle intermédiatique de la science-fiction (Huz 2018, 2020, 2022). Il s’agit ainsi de penser dans un cadre commun les effets d’étrangeté visuels, verbaux, sonores, ainsi que les protocoles narratifs et encyclopédiques de la SF dans la bande dessinée, le cinéma, la série télévisée, le jeu vidéo et la littérature, laquelle a constitué le premier domaine d’élaboration des théories du genre. Le socle conceptuel, qu’on doit aux travaux précurseurs de Suvin (1972, 1979) et à ses continuateur·rices (Angenot 1978, Saint-Gelais 1999, Parrinder 2000, Langlet 2006), en est bien connu dans ses deux dynamiques principales : la mise en jeu de « novums », soit d’après Suvin des étrangetés diégétiques saillantes, non triviales (voyage temporel, colonisation interstellaire), qui produisent un décrochage spéculatif global entre le monde réel et le monde de la fiction ; et l’« estrangement cognitif1 », soit le va-et-vient mental entre l’encyclopédie de référence et l’encyclopédie imaginaire (ou « xéno-encyclopédie » depuis Saint-Gelais 1999), qui nous fait accepter comme familier un cadre mental étranger et revenir au familier (le réel) avec un regard nouveau, défamiliarisé. Comme l’a montré Saint-Gelais, à travers un discours narratif limité, le récit de science-fiction nous convie à un travail d’enquête et d’abduction pour remplir les « paradigmes absents » (Angenot 1978) de la xéno-encyclopédie – pour résoudre ses énigmes. Il exacerbe en cela les présupposés de cohérence, de complétude et d’autonomie communs à tout monde de fiction mais particulièrement ludiques et productifs dans les genres de l’imaginaire contemporains (Saint-Gelais 1999, 181).

Mais ce couple notionnel central en théorie de la science-fiction (le novum, l’estrangement cognitif) caractérise d’abord les contenus de la fiction : ce qui s’y révèle étrange ou étranger2, ce sont les êtres, les lieux, les lois physiques, d’un monde extrapolé à partir du nôtre. Cela n’éclaire guère les formes que revêtent ces mondes de science-fiction quand ils sont construits par du langage, des images, des sons. Comment les étrangetés dans la fiction affectent-elles (ou non) un code sémiotique, un mode expressif, une norme stylistique, bref un « langage » médiatique ? Dans le prolongement de Suvin, de nombreux travaux ont envisagé cette question à travers les forgeries verbales de la littérature de SF que sont les « mots-fictions » et autres « xénolangues » (Angenot 1979, Langlet 2006), ou bien dans les images stylistiquement marquées de son cinéma (Mather 2002, Spiegel 2022). Or, ces travaux ont en même temps établi le réalisme majoritaire du discours de la science-fiction, quel que soit le média : la science-fiction construit ses mondes irréalistes (du point de vue des référents) à travers des signes et des textes réalistes (du point de vue de la représentation) car elle cherche à rendre ses mondes plausibles et présents en faisant jouer à plein l’illusion référentielle, c’est-à-dire le sentiment d’une mimèsis complète, fiable et transparente du monde (Saint-Gelais 1999, 251) ; d’où des estrangements qui, en science-fiction, ne s’insèrent et ne s’expriment que localement, circonscrits par une logique globale de familiarisation formelle.

Comment cette poétique science-fictionnelle, établie pour le texte et l’image, interroge-t-elle, en retour, le sonore ? Y a-t-il, à l’image des mots-fictions d’Angenot, des « sons-fictions » (nous proposons le néologisme) au cinéma ? Beaucoup a déjà été dit d’une histoire des marqueurs sonores et musicaux de la science-fiction filmique : l’utilisation du thérémine, des glissandi et de l’atonalité pour connoter la menace alien dès le cinéma des années 1950 (Leydon 2004a et 2004b, Barham 2009, Schmidt 2010) ; les « motifs musicaux de blobs psychédéliques3 » suggérant des voyages vers l’outer comme l’inner space dans les films de la décennie suivante (Bartkowiak 2010, 138) ; les textures électroniques des paysages sonores dystopiques du cyberpunk des années 1980 (Hannan et Carey 2004) ; ou encore la fabrique sérielle de sons-signatures synthétiques associés à des novums emblématiques non seulement du mégatexte4 mais de mondes-marques, comme les bruits du TARDIS et des Daleks dans Docteur Who (Donnelly, cité dans Hills 2011, 29). Or, ces analyses ont été menées, presque toujours, par des chercheur·euses en cinéma et en musicologie, très souvent du point de vue de la composition musicale ou de l’histoire matérielle et technique du média5. Mais peu de propositions sont venues, tout compte fait, des théoricien·nes de la science-fiction, alors même que l’objet son permet de tester l’opérativité de concepts centraux pour penser le genre autrement que comme un répertoire de thèmes.

C’est cette mise à l’épreuve théorique qu’on propose ici d’engager, en se concentrant sur un seul territoire des sons science-fictionnels à l’écran, pour la cohérence de l’exploration. On envisagera les sons d’aliens dans des films exploitant spécifiquement le scénario typique du premier contact sur Terre : Rencontres du troisième type (Steven Spielberg, 1977), Abyss (James Cameron, 1989) et Premier contact (Denis Villeneuve, 2016) permettront de comparer différentes options dans le traitement sonore que le cinéma hollywoodien à gros budget réserve aux rencontres extraterrestres à l’écran, à travers quarante ans d’histoire du média, du genre, et du genre par le média. Ce corpus d’étude permettra d’articuler un faisceau de questions : ces sons d’aliens – comme Reddell parle de « sons des choses à venir6 » (Reddell 2018) – sont-ils aussi des sons aliens, des sons eux-mêmes autres, bizarres, étrangers ? Si oui, quels sont les ressorts de cette défamiliarisation sonore ? Quelles dynamiques perceptives, cognitives et sémiotiques y sont impliquées ? Sur quelles habitudes médiatiques et génériques s’appuient-elles ? Dans quelles interactions avec l’image et via quelles narrativisations ? Pour quels effets affectifs et expérientiels ? Sans baliser tout le terrain ouvert par ces interrogations, la suite de cet article propose, en les suivant, une plongée exploratoire dans les sons (d’)aliens à l’écran, en commençant par une nécessaire mise au point sur les signes de la science-fiction et leur productivité fictionnelle.

La science-fiction à travers les signes

Même si l’on s’accorde à poser la nature culturelle du fait générique, c’est-à-dire l’idée que « la science-fiction » relève avant tout de consensus pragmatiques (Letourneux 2022), on ne saurait écarter la différence des modes perceptifs et cognitifs que le genre emprunte – ce genre-là, comme les autres. Certes, on ne lit, ne regarde, n’écoute pas de la même manière à toutes les époques et dans toutes les cultures, et on ne regarde ni n’écoute de la même manière au cinéma, face à la télévision, quand on joue à un jeu vidéo, quand on utilise un dispositif de réalité virtuelle, et dans la vie ordinaire, c’est-à-dire dans une situation non médiatisée par un artefact technique (Link 2004). Néanmoins, il reste que lire, regarder et entendre engagent différentes fabriques du sens, où le mot sens renvoie à la fois à la sensorialité et à la signification. C’est bien cette base physio-cognitive ou « biosémiotique » (Chandès 2017) que les genres et les médias culturalisent et c’est sur cette base que s’élaborent – donc doivent s’étudier – les effets science-fictionnels. Nous nous intéresserons ici moins à la manière dont les signes composant les œuvres de science-fiction sont produits – ce qui exigerait des enquêtes de terrain et orienterait le regard vers les objets techniques et les pratiques industrielles au cœur des productions médiatiques – qu’à la manière dont ils sont, ou plutôt peuvent être, reçus. Comment leur perception et leur interprétation, à la croisée de nos possibles cognitifs et de nos habitudes médiatiques, projettent-elles des référents fictionnels inexistants dans notre encyclopédie ?

Les mots étranges de la science-fiction : l’horizon d’un nouveau langage

Comme l’ont bien montré Angenot (1978), Saint-Gelais (1999), Langlet (2006) ou encore Bréan (2012), les forgeries verbales de la science-fiction exploitent la relation arbitraire entre le signifiant et le signifié, le mot et la chose : elles fonctionnent dans la mesure où nous acceptons que le langage renvoie par convention, comme symbole, à des contenus mentaux encyclopédiques et permette de désigner des référents du monde. Pour résumer la démonstration d’Angenot (1978), lorsqu’un « mot-fiction » se présente à la lecture, il est généralement compris comme le signifiant d’un novum à construire et d’un signifié à élucider7, opération cognitive qui s’appuie pour cela sur les hypothèses paradigmatiques autorisées par l’environnement syntaxique du terme et, complète Saint-Gelais, sur des inférences liées aux apparitions successives du terme dans le tissu textuel et narratif. Or, dans le couple qu’il forme avec le novum, le mot-fiction constitue aussi un signifiant second : il vaut pour un état futur ou alien du lexique, une langue fictive (ou xénolangue) tout entière. Il n’y a de novum verbal, comme on le dit souvent un peu vite, qu’en ce sens-là d’une étrangeté diégétique de nature linguistique – mots, syntagmes, langues, voire écritures autres, qui participent de la xéno-encyclopédie au même titre que les objets, êtres ou principes physiques imaginaires. Logiquement, comme l’a montré Saint-Gelais (1999, chapitre 1), le réalisme énonciatif de l’anticipation, écrite au passé par un narrateur situé dans un futur au carré, voudrait que le texte de science-fiction lui-même constitue un novum (textuel), un objet-texte parvenu jusqu’à nous à travers les époques8 mais les exigences de la lecture limitent en pratique l’ampleur de cette défamiliarisation verbale : elle concerne le plus souvent des substantifs localisés que l’activité des lecteur·rices se plaît à recenser en de nombreux dictionnaires et que le mégatexte met en partage au sein d’une culture collective mouvante.

Faire novum par l’image : transparence de l’icône et modes de donation du monde imaginaire

Or, au cinéma, en bande dessinée, dans l’illustration ou les jeux vidéo, l’image implique un signifiant et un signifié liés autrement, par analogie : c’est une icône, donc un signe fondé sur la ressemblance (Peirce 2017). Dans le cadre du réalisme formel et médiatique du genre, l’image de science-fiction veut être reçue pour le novum qu’elle représente, pour le monde qu’elle donne l’impression de révéler alors qu’elle le construit. Cette transparence illusoire de l’image, le cinéma à effets spéciaux numériques en a poussé le principe depuis les années 1970 : la recherche d’un hyperréalisme perceptif et cognitif toujours plus grand aurait fait basculer le rapport au média d’un engagement narratif, psychologique et émotionnel vers des intensités sensorielles, physiques et expérientielles, caractéristiques selon Coulthard d’une « immersion post-Dolby » (Coulthard 2017). L’effacement (toujours illusoire, certes) de la médiation médiatique pourrait sembler contredit lorsque l’image est altérée plastiquement – par exemple, lorsqu’on voit à travers le novum de l’alien : The Abyss en fournit un exemple, dans des plans adoptant l’ocularisation interne sur l’alien aqueux, ce que manifestent une texture floutée et la déformation des contours liée à l’effet fisheye9.

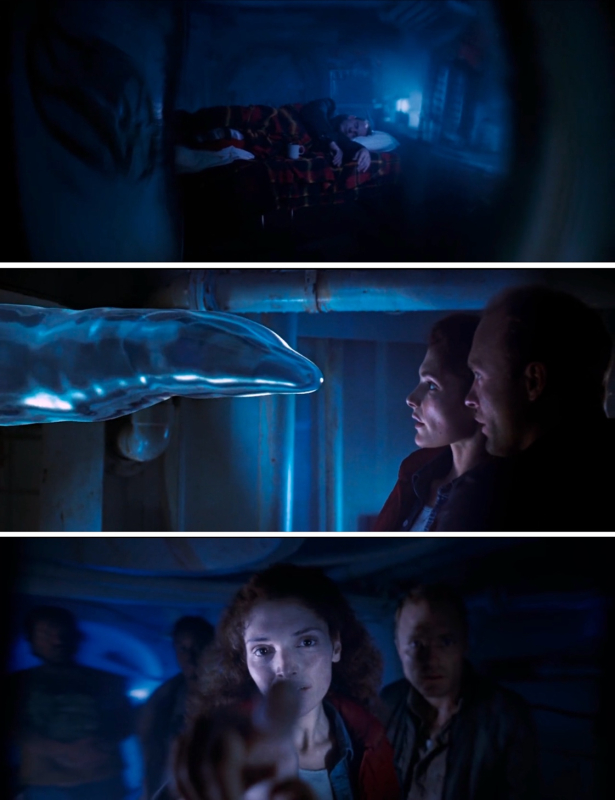

Figure 1

Abyss, rencontre avec l’alien aqueux : jeux d’ocularisation et xénopsie en fisheye, 1989 (01:26:43, 01:27:53 et 01:28:40).

© 20th Century Fox

La xénopsie, selon le terme proposé et défini par André Caron (2005, 3), tout comme la xénolangue, est motivée sur le plan diégétique : ces deux figures d’altération formelle constituent elles-mêmes des novums, de nature expérientielle, car elles réfèrent dans la fiction à des manières d’être au monde étrangères aux nôtres, à des xéno-perceptions et des xéno-consciences. Toutefois, le cas de la xénopsie est rare : repérable surtout dans le cinéma de SF horrifique des années 1980, elle est loin d’être systématique et son utilisation est toujours limitée dans les films où elle est présente – autrement dit, elle n’a pas constitué un « aspect essentiel du genre » ni un trait dominant pour l’alien filmique, comme l’établit Caron (2005, 143). Le traitement plus typique des étrangetés science-fictionnelles à l’écran consiste bien à faire croire à un accès immédiat (littéralement, non médié) aux novums, souvent spectaculaires, comme les très monumentaux habitats aliens que déclinent, sous différents avatars, les trois films de notre corpus : soucoupe majestueuse aux néons dans Rencontres du troisième type ; ville alien sous-marine fluorescente et féérique dans Abyss ; soucoupe oblongue verticale, opaque et mystérieuse, dans Premier contact (figures 2, 3 et 4). Et c’est encore le cas lorsque l’encyclopédie commune ne comporte aucun modèle visuel exploitable : voyages dimensionnels (Stanley Kubrick, 2001 : L’Odyssée de l’espace, 1968), hyperespace (George Lucas, Star Wars : Épisode IV – Un nouvel espoir, 1977), monde-tesseract (Christopher Nolan, Interstellar, 2014) ou encore mondes virtuels (Lily et Lana Wachowski, Matrix, 1999) défient la représentation iconique. Malgré tout, leurs formulations visuelles dans les films de SF peuvent puiser à certains répertoires d’images, comme l’imagerie astronomique, qu’elle soit vulgarisée ou spécialisée (Smet 2015, Langlet 2020), l’imaginaire informatique (Chauvin et Villagordo 2017), l’iconographie psychédélique (Bredehoft 2017) et, au fil des œuvres, l’encyclopédie du genre elle-même, pour s’inventer puis se pérenniser.

Figure 2

Rencontres du troisième type, monumentale soucoupe aux néons, 1977 (02:03:09).

© Columbia Pictures

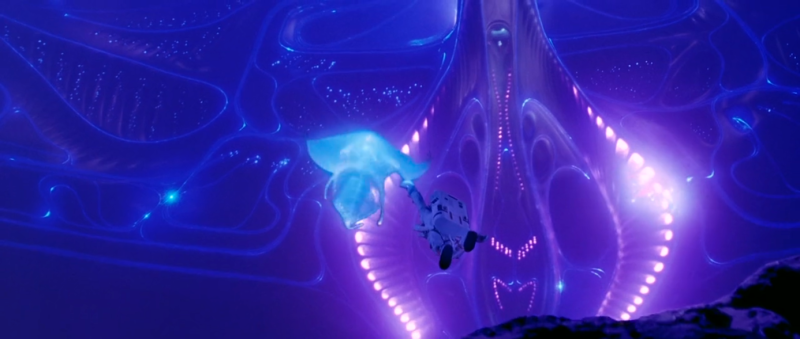

Figure 3

Abyss, fonds marins et ville alien fluorescente, 1989 (02:25:56).

© 20th Century Fox

Figure 4

Premier contact, vaisseau énigmatique ou soucoupe renversée, 2016 (18:30).

© Paramount Pictures

Un science-fictionnel sonore : l’indice d’une chose qui bruit

Qu’en est-il alors du son dans cette dialectique science-fictionnelle de la défamiliarisation et de la familiarisation ? On sait combien l’image et le son au cinéma s’interpénètrent, qu’on ne voit pas la même chose avec ou sans le son, qu’on n’entend pas la même chose avec ou sans l’image : c’est tout l’enjeu de « l’audio-vision » décrite par Chion (2021 [1990]). Certes, dans le cinéma de science-fiction, le son s’aligne sur le paradigme visuel dominant : celui d’un réalisme sensoriel maximal destiné à donner l’impression qu’on est absorbé dans la fiction, qu’on est en présence du monde imaginaire lui-même. Non sans paradoxe, les considérables manipulations du sound design – le montage et le mixage très travaillés, le traitement des fréquences et des hauteurs, les dispositifs d’écoute spatialisée, etc. – s’appuient sur la psychoacoustique de l’oreille humaine pour produire une impression maximale de naturel du flux sonore, sans accroc ni écart auditivement sensible (Holman 2010). Tous les sons du film doivent alors être traités ensemble même s’il importe, pour leur analyse, de les distinguer sur le plan théorique. On peut ainsi proposer les catégories suivantes : les paroles, reconnues par la présence de sons vocaux et d’une structure articulée, que nous écarterons dans cette étude car elles relèvent de la sémiotique linguistique ; la musique, identifiée à certains rapports de hauteur, de timbre, de durée, d’intensité ; et enfin les bruits qui, par exclusion, désignent l’ensemble des autres sons – ni paroles, ni sons musicalisés10. Le partage, pragmatique et subjectif (Chandès 2017, 28), entre musique et bruits, ne recoupe pas celui des sons extra- et intra-diégétiques. Il est important de différencier ces deux clivages, car on sait l’usage que le cinéma de science-fiction a pu faire des musiques diégétiques, réelles ou imaginaires, pour créer des effets futuristes ou nostalgiques11, comme on sait aussi la capacité de l’écriture musicale à mimer les bruits de l’action représentée à l’écran (mickeymousing).

Compte tenu d’un horizon d’attente médiatico-générique qui est celui de la familiarisation perceptive, comment le son fait-il sens en et pour la science-fiction ? Au cinéma ou dans la vie ordinaire, le son est signe dans la mesure où il renvoie à autre chose qu’à lui-même : la musique, le plus souvent, renvoie à des connotations culturellement codées, le bruit renvoie à une cause qu’il présuppose. Sur ce dernier point, laissons de côté le cas de la xénoacousie, décalque sonore de la xénopsie à laquelle elle est généralement associée12, et qui est passible du même raisonnement que celui mené plus haut à propos des novums expérientiels : dans le cas d’une auricularisation interne primaire (Gaudreault et Jost 2017, 220), on entend à travers l’alien et l’altérité de ce dernier se construit à travers cette écoute située, ce qui revient à dire que le signifié sonore n’est pas la cause du bruit mais son auditeur. En dehors de ce cas peu fréquent, le bruit renvoie bien ordinairement à sa propre cause, dont il est l’indice, au sens commun comme au sens sémiotique : il en est une trace indirecte et un signe par métonymie (Peirce 2017). Nous comprenons – ou ne comprenons pas – les bruits qui nous entourent en les rattachant à des objets ou des actions qui ont pu les produire, et par lesquels nous les nommons (Bordron 2007, 52) : nous disons un « sifflement », « une porte qui claque », « une sirène de police », donc nous employons des termes qui visent moins à caractériser le son en lui-même (comme « aigu », « grave », « fort » ou « faible », etc.) qu’à le rattacher à une source ou à un type de source possible (Cance et Dubois 2015). Certes, il peut arriver qu’on prête une attention active au donné sonore pour lui-même : l’apparition des sons électroniques dans les années 1920 jusqu’au cinéma des années 1950 a sollicité, parmi les différentes « intentions d’écoute » identifiées par Schaeffer, l’« écoute réduite » (Schaeffer 1977, 154-15613), parce qu’elle a produit des « anomalies » ou « énigmes » perceptives objectives14, invitant à percevoir l’objet sonore indépendamment de la question de sa source. Dans ce cas, l’auditeur peut être conduit, à travers des expériences médiatiques récurrentes, à attribuer des valeurs au son lui-même (comme le danger, la menace, l’altérité), donc à faire glisser le signe vers le symbole (Chandès 2017, 33). Mais, le plus souvent, à cause de l’exacerbation des enjeux fictionnels qui sont les siens, le cinéma, et le cinéma de science-fiction en particulier, exploite une intention d’écoute tournée vers des causes (Schaeffer, 1977, 115-116) – et des causes imaginaires. Dans cette « écoute causale-figurative » (Chion 2021, 31-32), le son n’importe pas en lui-même, pour lui seul, mais pour le novum dont il est l’empreinte et qu’il contribue à construire. Il est la trace d’un objet de fiction et non d’un objet réel : dans le son de liquéfaction du T-1000 dans Terminator 2 : Le Jugement dernier (James Cameron, 1991), il faut qu’on entende une transformation d’androïde et non le bruit d’une pâtée pour chien versée dans une gamelle15. L’écoute causale-figurative s’appuie de manière décisive sur la validation visuelle car, en situation acousmatique16, l’interprétation du son est équivoque : elle dépend de nos expériences auditives passées et permet d’identifier plutôt des catégories de référents (un bruit machinique, un bruit organique) que des référents uniques (le bruit de telle machine ou de tel organisme précisément). Mais elle peut aussi s’adosser à d’autres conventions, en particulier celles compilées par l’encyclopédie du média – au cinéma, un couteau qu’on dégaine ne fait pas le même bruit que dans la vie ordinaire – et par l’encyclopédie du genre – laquelle nous fournit collectivement une certaine image mentale sonore de ce que peut être un bruit d’alien, un bruit de vaisseau spatial ou un bruit de téléporteur. Au cinéma, l’effet science-fictionnel va alors tirer tout le parti des divers rapports possibles entre le son et l’image, de la confirmation redondante à la contradiction perturbante, en passant par toute une gamme d’effets. L’irruption de l’alien sur Terre sera, dans la suite de cet article, notre cas d’école pour étudier de près cette articulation et dégager trois stratégies poétiques du cinéma de science-fiction.

Sons d’aliens, sons aliens : quelques rencontres sonores dans le cinéma de science-fiction

Le sublime musical de la soucoupe volante dans Rencontres du troisième type (1977) : de l’altérité dissonante à la réunion consonante

Sorti en 1977, Rencontres du troisième type de Steven Spielberg est un jalon important de l’avènement d’un cinéma de blockbuster hollywoodien à effets spéciaux qui, sur le plan sonore, marque d’une part le renouveau de l’écriture orchestrale symphonique, avec John Williams à la composition, et d’autre part le basculement vers un nouveau paradigme technique et médiatique, celui du sound design (voir Hayward 2004, Whittington 2007, Huvet 2022). Dans ce film, qui raconte l’arrivée sur Terre de lumineux OVNI communiquant au moyen d’une étrange séquence musicale de cinq notes, il n’y a guère de bruitage défamiliarisant de l’alien – qu’il s’agisse de l’alien machinique, correspondant aux énigmatiques soucoupes, ou de l’alien organique, correspondant aux extraterrestres humanoïdes révélés à la fin du film. L’apparition, d’abord partielle, des soucoupes est bruitée par des basses bourdonnantes assez faibles, pulsatiles, et des sifflements proches de bruits produits par le vent ou le déplacement d’objets volants à grande vitesse. S’y ajoute, surtout, le dérèglement cacophonique des objets humains affectés par le passage des vaisseaux aliens : ainsi dans la maison de Jillian et Barry, puis lorsque Roy croise une soucoupe à bord de son van (extrait 1), les jouets s’animent tout seuls, le tourne-disque se met en marche sans raison, le téléphone sonne, la radio, la télévision, la voiture s’allument, les objets s’agitent ou s’envolent, le compteur et les feux de signalisation s’affolent… Dans l’extrait 1, ces deux marqueurs sonores (grondement de la machine alien, emballement bruité du monde humain) gagnent en intensité au fil de la rencontre, jusqu’à l’acmé, avant de s’interrompre brutalement en synchronisation exacte avec la disparition du halo lumineux projeté par la soucoupe. Ces choix sonores donnent doublement poids et présence à un novum dont les principales caractéristiques sont visuelles et immatérielles – les lumières et les couleurs fluorescentes des feux de soucoupes – mais restent pourtant dangereuses – celles et ceux qui les regardent finissent avec le visage brûlé. Tandis qu’à l’écran, du fait du développement précoce des images de synthèse, le mouvement des OVNI est plutôt irréaliste, avec un nimbe lumineux qui donne l’impression qu’ils glissent à la surface du ciel plutôt qu’ils n’y pénètrent, le son en revanche permet mieux de matérialiser l’impact éblouissant et inquiétant, dans notre monde, du surgissement de l’alien.

En fait, c’est par la musique, surtout, et dès l’ouverture, que se fabrique l’aliénité de ces étrangers venus d’ailleurs. Dans l’extrait 2, le cluster en strettes dissonantes du générique évolue vers un crescendo vertigineux et cacophonique, dans le contexte atonal duquel l’accord de do majeur final, malgré la résolution harmonique éclatante qu’il implique, produit un contraste frappant et donc une forme de surprise sonore. L’instauration inaugurale de cette inquiétante étrangeté table sur des codes musicaux de l’altérité alien cristallisés depuis les années 1950 (en particulier dans Le Jour où la Terre s’arrêta… [Robert Wise, 1951] et Planète interdite [Fred M. Wilcox, 1956]) et devenus évidents voire clichés en 1977 (Husarik 2010) : y contribuent conjointement les notes suraigües de cordes, les chœurs plaintifs éthérés, l’atonalité globale avec, malgré tout, un enrichissement timbral progressif qui reste celui de l’orchestre symphonique. Dans le film, on retrouve ponctuellement ces marqueurs, à divers moments, pour colorer les séquences où les protagonistes sont confronté·es au novum de l’alien encore dissimulé ou incomplètement vu. La rencontre rapprochée, celle que les protagonistes appellent « du troisième type », s’accomplit dans le dénouement seulement, lorsque l’équipe de scientifiques parvient à communiquer musicalement (via les cinq notes) et chromatiquement (via un panneau lumineux) avec le vaisseau mère géant (extrait 3). Or même là, lorsqu’apparaissent de typiques extraterrestres humanoïdes – tête glabre démesurée et corps rachitique –, cette révélation visuelle du novum n’entraîne pas de traitement spécifique des bruitages mais exploite bien plutôt une saturation musicale, qui prend le pas sur tous les autres sons, et s’avère en même temps très cohérente avec l’intrigue sur le plan symbolique ; les marqueurs de la dissonance alien (atonalité, timbres cristallins) fusionnent in fine avec la musique néohollywoodienne de John Williams qui fait retour à la composition tonale, tandis que l’instrumentarium se développe pour préparer, dans les plans finaux, une franche envolée lyrique. On peut y voir le signe de ce que le dénouement narratif accomplit : une communication inter-espèces réussie, tant sur le plan sémiotique, où la musique sert de langage pour se comprendre, que physique, avec l’échange de passagers humains et aliens à bord de la soucoupe. D’ailleurs, le synthétiseur dans l’histoire, l’un de ces instruments de musique diégétiques qui ont intéressé la science-fiction (Laudadio 2011), est du côté des humains – c’est la machine à communiquer avec l’alien. Le vaisseau extraterrestre, en réponse, commence par émettre des notes aux textures non pas synthétiques mais acoustiques, produites dans les graves par les cuivres de l’orchestre avant d’accélérer le tempo et de diriger une pièce symphonique massive en prenant aussi le contrôle du synthétiseur humain. Autant de déplacements des attentes musicales qui réinterprètent à tous les plans le motif de l’alien prédateur en alien protecteur et l’inquiétante dissonance en harmonieuse et pacifique consonnance des espèces. Dix ans plus tard, dans Abyss, la même dialectique est réinterprétée dans un contexte technique plus perfectionné, où le sound design mêle plus étroitement bruits et musiques dans une « bande-son intégrée » (« integrated soundtrack », voir Kulezeic-Wilson 2019, Buhler et Lewis, 2020), pour explorer soniquement un habitat bien différent.

Entre mer et éther : la matérialité paradoxale de l’alien dans Abyss (1989)

En 1989, le film Abyss de James Cameron met en effet lui aussi en scène des machines et des organismes extraterrestres, cette fois-ci rencontrés au fond des océans par l’équipage d’une plateforme pétrolière envoyé en mission de sauvetage d’un sous-marin nucléaire américain. Le film atteste de la continuité de l’idiome sonore du monstre alien, poncif générique en cours de kitchisation (Schmidt 2010, 23)17 : le générique (extrait 4) débute sur une pulsation répétée de sonar synthétique, un chœur de voix aigues chromatiques elles aussi synthétiques, alternant des accords mineurs parallèles, dont le crescendo aboutit, en tutti orchestral, à une cadence plagale dorienne brillante sous une pluie de carillons18. D’ailleurs, cette ouverture introduit la musique d’Alan Silvestri qui, tout au long du film, travaille des nappes atmosphériques et des textures cristallines, proches de celles d’un harmonica de verre, avec une forte réverbération et de très courtes montées et descentes chromatiques.

Dans le milieu aquatique du film, le son va alors contribuer à exprimer la matérialité paradoxale d’un monde alien qui nous scrute depuis les profondeurs – pour rappeler la citation de Nietzsche placée à l’ouverture19. Le contraste majeur s’établit alors entre deux modes de présence sonore dans ces profondeurs marines. D’une part, les environnements humains, incarnés par une pléthore de machines et de technologies (sous-marin, robots, scaphandres, outils de communication), sont concrétisés par une multitude de bourdonnements de moteurs, d’échos métalliques, d’impacts, de grésillements, de bips de sonars et de bruits liquides variés : ils construisent ainsi le monde des hommes comme un monde qui sonne dans sa matérialité techniciste, militariste et conquérante imposée à l’eau et à ses dangers.

Or, d’autre part, les habitants étranges des abysses font l’objet d’un double traitement, visuel et sonore, à l’opposé du paradigme humain (extrait 5). Très progressivement dévoilés au public, ces aliens arborent des formes lumineuses translucides et un chromatisme fluo inspirés des organismes phosphorescents réels des profondeurs auxquels ils semblent emprunter aussi certaines de leurs formes, comme celle de la raie. Ces traits corporels, qui joue de l’écart et de la reconnaissance par rapport à notre encyclopédie réelle, s’avèrent aussi, culturellement, tout à fait accordés à la « cinématographie des néons » qui caractérise une certaine esthétique du cinéma de l’époque (Labrude 2017). Une telle apparence concerne d’ailleurs aussi bien les êtres apparemment vivants que leurs habitats découverts assez tardivement dans l’intrigue : ces machines vivantes (« a machine but alive », s’exclame Lindsey) perturbent la binarité nature/culture par laquelle les personnages tentent de les appréhender. Leurs déplacements sont traités par des sons de nature aérienne, comme des souffles, des sifflements, des bruits de battements d’ailes ou de pales qui tournent. Ces traces sonores de l’alien prolongent les connotations célestes des nappes cristallines, des chœurs, des motifs de flûtes et des pulsations dans les aigus que déploie la musique faiblement mélodique, celle-ci concourant avant tout à suggérer que ces êtres sont, radicalement, « d’un autre monde20 » et à rendre leur rencontre proprement extraordinaire. Rendus légers et éthérés par la convergence des traits plastiques et sonores, les aliens des abysses contrastent donc entièrement avec leur milieu de vie, qui fait anticiper plutôt des pressions extrêmes, l’obscurité, la lenteur et la pesanteur des déplacements.

Il en résulte un décalage assez productif pour le novum science-fictionnel. Cet irréalisme sonore alimente pleinement l’altérité d’une civilisation alien paradoxale : maîtresse de l’eau, elle est en même temps quasi immatérielle, supérieure, libérée de nos lois physiques comme de nos faiblesses morales – puisque l’intrigue développe un scénario de guerre nucléaire imminente exposant la vanité des pulsions humaines, une technique immaîtrisée et meurtrière, et l’incapacité de notre espèce à établir les rapports pacifistes propres à une civilisation évoluée. Au sens propre comme figuré, Abyss manifeste que l’alien des profondeurs s’élève paradoxalement bien au-dessus de l’humanité. Cette interprétation n’empêche pas – et même enjoint – d’envisager, là aussi, comment les visées du novum s’accommodent voire exploitent de plus pragmatiques causes : en 1989, la difficulté à synthétiser par ordinateur des mouvements crédibles dans l’eau rendait de toute façon impossible un traitement perceptivement réaliste du monde sous-marin.

La séquence finale du film témoigne également de ces enjeux à la fois xéno-encyclopédiques (construire des êtres non humains) et affectifs (connoter une rencontre incroyable) des matériaux visuels et sonores (extrait 6). Si le début de l’extrait cite à nouveau la pulsation inquiétante du sonar, la fascinante métropole des profondeurs n’a plus grand-chose d’énigmatique ni d’évanescent lorsqu’elle émerge finalement à la surface des eaux : rendue à sa concrétude physique par l’incarnation à l’écran et le recours probable à une maquette, elle apparaît bien palpable, lourdement matérielle et vrombissante, étrangement proche des machines humaines, hormis par sa teinte violacée. Son empreinte sonore devient homogène aux bruits humains dont on a parlé : c’est une ville-vaisseau sur la surface de laquelle l’eau ruisselle, les pas claquent et les objets grincent. Sortie de son habitat naturel et devenue plausible aux yeux d’un public que toute l’intrigue a préparé à accepter le novum, elle a comme perdu son altérité spécifique en se dépouillant de ses estrangements sonores et graphiques.

Contaminations sonores heptapodes : l’apprentissage d’une langue – d’un temps aliens dans Premier contact (2016)

Un dernier exemple, nettement plus récent, invite à poursuivre l’étude des fabriques filmiques de l’extraterrestre en suivant le fil de certains secteurs de la xéno-encyclopédie qui semblent, à ce stade, fréquemment impliqués dans la construction sonore de ce novum. En effet, comme Rencontres du troisième type et Abyss, le film de Denis Villeneuve Premier contact, sorti en 2016, exploite pour les sons (d’)aliens un même trio de leviers diégétiques : les machines et objets manufacturés, qu’ils soient humains ou non, l’empreinte des aliens dans leur milieu d’apparition et, enfin, l’émission audible d’un langage21.

Dans Premier contact, la plupart des plans larges montrant les OVNI surplomber, gigantesques, une immensité naturelle ou urbaine22, s’accompagnent d’un paysage sonore où une basse instrumentale très grave, gonflée et tenue, presque oppressante, se fait entendre, sans référent dans la fiction. Cette basse vibrante entre en continuité avec des sons concrets mécaniques d’origine humaine – hélicoptères, voitures, nacelle élévatrice, grésillements de communications23 – et avec la musique atmosphérique elle-même pulsatile de Jóhann Jóhannsson. Ce « continuum sonore » étudié par Dallaire et Gervais s’établit à partir des circulations entre « espace musical » et « espace concret militaire » (2022, § 23), musique et sound design, sons intra- et extradiégétiques, rendant ainsi poreuse la frontière entre les mondes terrien et extra-terrien. Ainsi, dans l’extrait correspondant à l’approche terrestre vers le vaisseau (extrait 7), on bascule du cadre familier de la base militaire à des traits sonores proches en structure (bourdonnements, vrombissements), qui introduisent le paradigme alien encore très énigmatique dans l’environnement sonore. Ce glissement sonore s’articule à un autre basculement, celui du référentiel visuel, lors de la très frappante séquence de réorientation gravitationnelle, quand l’équipe des scientifiques pénètre dans le vaisseau vertical (extrait 8). La scène exploite les ressorts de la syntaxe filmique (cadrage, point de vue, mouvement de la caméra), et en particulier la rotation de l’axe du plan à 90 degrés, pour traiter le novum du vaisseau alien à travers des estrangements formels saisissants, semblables à ceux étudiés par Spiegel sous le nom de « défamiliarisation au deuxième degré », c’est-à-dire une défamiliarisation formelle motivée par une étrangeté au plan de la fiction (Spiegel 2022, § 34). Or, lorsque Louise, à son tour, s’élance pour se réceptionner sur la paroi du puits (qui est donc tout autant le sol du couloir), cette « figure d’estrangement24 » visuelle coïncide avec des écarts sonores marqués : on note l’apparition de glissandis ascendants très puissants, semblables à ceux d’une corne de brume synthétique ou à des barrissements électroniques, préparant les émissions sonores qui, plus tard dans le film, seront clairement associées aux heptapodes. À ce stade, toutefois, la musique et les effets sonores s’interpénètrent pour composer un marqueur sonore de l’heptapode in abstentia, car les aliens ne sont pas encore révélés à l’écran : saturation des basses, timbre électronique, profil mélodique bref, glissant et ascendant et notes tenues à l’arrière-plan. La texture du son détonne par rapport à sa structure qui rappelle plutôt le rugissement d’un gros prédateur – en tous cas un cri animal. Une tension sensorielle s’installe alors, tablant sur l’inconfort physique produit par les fréquences très basses (Coulthard 2013). Elle est également thématisée dans l’histoire car ce « premier contact » implique, pour les personnages aussi, une révélation sonore sous le signe du malaise voire du choc auditif : lors des rencontres avec Louise et Ian, les lentes et puissantes dilatations des bruits des heptatodes, qui s’avéreront une parole, contrastent avec les courts piaillements suraigus du canari amené par les deux scientifiques pour vérifier, tout du long de l’échange, la viabilité du milieu dans le vaisseau. Ainsi se renforce l’opposition entre un univers alien gigantesque, pesant et énigmatique, aux lois physiques altérées, et un univers humain connu, par comparaison minuscule, fragile et banal. L’évidence de ces contrastes et leur dramatisation par une mise en récit tensive favorisant la curiosité, soit l’attente liée à l’incomplétude de la représentation (Baroni 2007), configurent d’ailleurs une fausse piste narrative dans la mesure où le dispositif revêt la radicale étrangeté des heptapodes de tous les atours (indiciels, iconiques, symboliques) de l’extraterrestre dangereux codifié par la culture du genre – alors que ces aliens-là se révèlent finalement bienveillants.

Dans Premier contact, d’ailleurs, la narrativisation des motifs sonores est là encore emblématique de la trajectoire de la protagoniste vers la découverte, retardée, des desseins bien intentionnés des aliens : au fil du récit, la linguiste Louise est conduite, par l’apprentissage du langage heptapode écrit et de son mode syntaxique non linéaire, à une appréhension atemporelle (cyclique) de sa propre vie, in fine décisive pour mettre fin à l’embrasement des tensions géopolitiques et éviter la réponse armée au premier contact. Le score manifeste cette évolution dans la manière dont les retours du marqueur heptapode le ponctuent en alternance avec la célèbre pièce instrumentale « On the Nature of Daylight » de Max Richter, qu’on retrouve dans de nombreux films et séries pour des passages riches en émotion25 : la charge pathétique et la structure cyclique du morceau26 s’avèrent particulièrement aptes, dans Premier contact, à rendre les séquences de « souvenirs du futur » de Louise dans lesquelles la linguiste se rappelle, à l’avance, les moments passés – qu’elle passera avec sa fille27. Or, cette alternance entre basses électroniques saturées et motifs mélodiques instrumentaux devient de plus en plus marquée dans les plans centrés sur Louise, dont la désorientation temporelle s’accroît, signalant une causalité encore implicite au plan du récit (extrait 9). Lors d’un contact plus intense avec les heptapodes, dans le vaisseau, Louise pose ses mains sur la surface transparente derrière laquelle ils se tiennent, à hauteur de la « patte » qu’un des deux extraterrestres tend vers elle, et les visions la reprennent, en même temps que lui vient la capacité à dessiner, à son tour, des glyphes aliens. À ce moment-là, l’alternance des motifs musicaux se mue en fusion signifiante : les cordes lyriques, proches des textures et des timbres utilisés par Richter, se superposent aux vagissements électroniques de l’alien et s’y fondent. Dans cette séquence, l’hybridation sonore accompagne l’oscillation d’un rapide montage alterné entre les deux fils narratifs principaux, l’histoire de la fille à venir (ou déjà venue) et l’histoire de la rencontre avec les aliens. En ce sens, cette scène de transmission, dont Louise est la bénéficiaire en tant qu’interlocutrice privilégiée des heptapodes, signifie bien que la désorientation temporelle croissante du personnage est causée par le contact de l’alien et par l’adoption d’un langage qui est en même temps, indissociablement, un mode de pensée et un rapport au monde, une Weltanschauung étrangère. Constructions sonore et syntaxique des plans expriment alors l’origine extraterrestre d’une cyclicité musicale et temporelle28 qui contamine l’ensemble du film à partir du point de vue de la protagoniste. Le son travaille à cette érosion globale des frontières spatio-temporelles et mondaines, contribuant à rendre sensible et intelligible l’expérience science-fictionnelle de la rencontre.

Conclusion

Ce parcours à travers quelques formules sonores de l’alien filmique invite à revenir, en conclusion, à un constat très simple mais décisif pour les processus poétiques du genre : le son dans le cinéma de science-fiction veut à la fois « faire vrai » et « faire autre », et cette plausibilité sonore de l’étrange (ou bien cette étrangeté sonore du plausible) se construit en rapport avec l’image et ses potentialités de concrétisation visuelle, comme dans l’écart qui peut naître entre ce que nous voyons et ce que nous postulons devoir entendre sur cette base. Musique, bruitages, sound design convergent dans la construction des novums sonores, sur fond d’une familiarisation médiatique globale, en exploitant et en alimentant des conventions culturelles relatives au genre mais aussi à l’histoire de la musique et aux manières d’écouter. Ce que peut nous apprendre aussi cette recherche, c’est la sollicitation privilégiée que certaines sémiotiques adressent à certains domaines des xéno-encyclopédies, en cohérence avec leur possibles expressifs. Si le texte de science-fiction a expérimenté les variations lexicales, orthographiques ou alphabétiques dans ce qu’elles peuvent dénoter ou connoter de référents imaginaires, si l’image photographique est le ressort d’une illusion perceptive très forte, compte tenu du primat sensoriel dont jouit la vision chez l’humain, et valorise donc souvent à l’écran les novums monumentaux, spectaculaires et saisissants (machines, villes, physionomies aliens, réalités virtuelles, etc.), il est cohérent que les sons filmiques tirent tout le profit de ce par quoi un monde étranger au nôtre pourrait sonner étrangement : musique et bruits en science-fiction configurent ou suggèrent les empreintes sonores perturbantes que les êtres, lieux, objets, sociétés, ou même lois physiques d’un univers imaginaire laisseraient sur leur environnement comme à l’ouïe humaine. On aurait là des bases sémiotiques pour approfondir l’idée de médiatexte (Huz 2022, § 33-36), prolongeant celles de mégatexte et de macrotexte par lesquelles Broderick (1995) puis Bréan (2012) ont cherché à saisir les logiques architextuelles des répertoires pluriels du genre. Les séries médiatiques29 qui ont fait l’histoire de la science-fiction ont ainsi structuré des territoires spécifiques du novum, donc sélectionné certaines étrangetés privilégiées, et construit des attentes liées du côté de la réception. Le sonore est une pleine composante de cette poétique contextuelle du genre, dont il permet d’affiner les outils d’analyse comme d’explorer l’histoire culturelle.