Avec la collaboration de Chloé Huvet pour les analyses musicales et les références cinémusicologiques. Je remercie Chloé pour son aide précieuse.

La figure devenue mythique de Dracula est issue d’un héritage folklorique, historique – le personnage de Vlad Tepes l’Empaleur – et littéraire. Le vampire, présent dans la plupart des cultures puise sa force dans la symbolique ambivalente du sang qui lui est associée : sang purificateur, sacrificiel, source d’éternelle jeunesse, sang corrompu apportant la damnation éternelle. Mais alors qu’il existe une longue tradition folklorique, alimentée par les épidémies d’Europe centrale au xviiie siècle, il faut attendre l’époque romantique pour que le vampire trouve une place plus éminente dans la littérature. Lamia de John Keats (1819) et Christabel de William Coleridge (1797-1800), The Vampire de John Polidori (1819), Carmilla de Sheridan LeFanu (1872), source d’inspiration de Bram Stoker pour Dracula, publié en 1897, toutes ces œuvres contribuent à forger un mythe littéraire. Depuis lors, le vampire, masculin ou féminin n’a cessé de hanter l’imaginaire des écrivains, des artistes et des cinéastes.

Le vampire est une figure monstrueuse, représentation extrême de l’altérité, au-delà des limites de la normalité humaine mais toujours en relation avec celle-ci. Il combine des attributs humains qui le rendent familier, identifiable et des signes d’étrangeté. Il implique la coexistence de deux ordres, de deux systèmes de signes. Sa nature composite, hybride, rend difficile toute catégorisation1. Être venu de la nuit des temps, il continue d’imposer sa présence et s’inscrit dans l’avenir. Il ne peut être affronté et vaincu que par celui qui dispose du savoir adéquat, de la maîtrise de techniques et rituels visant à éradiquer un mal immémorial. Ainsi, le Professeur Van Helsing qui participe à la fois de l’archaïsme, par son savoir occulte, et de la modernité, par sa maîtrise du discours scientifique, constitue le seul véritable obstacle au triomphe de Dracula. Il est souvent perçu comme double positif du vampire, comme l’illustrent certaines adaptations du mythe à l’écran, en particulier Le Cauchemar de Dracula (Terence Fisher, 1958) où les deux comédiens (Christopher Lee et Peter Cushing) ont le même âge et déploient la même énergie.

Le cinéma entretient un rapport privilégié avec le vampirisme. Sa nature même est d’ordre vampirique. Les premières images projetées sur un écran avaient un caractère flottant, tremblotant, fugace. Jean-Louis Leutrat (1995, 16) compare l’image cinématographique au polype fantomatique du Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau (1922). Le dispositif technique suppose l’enroulement d’une bobine sur une autre, processus proche de l’acte vampirique qui consiste en une sorte de transfert d’énergie. Le procédé d’impression sur une pellicule implique une captation d’énergie vitale. Le cinéma est un moyen de convoquer les ombres, de faire revenir les morts, de conserver une éternelle jeunesse aux personnages filmés. Le vampire, créature nocturne, fascinante et ambiguë, peut être associé au cinéma, technique moderne de reproduction de l’image, en raison de la captation et de l’accumulation d’énergie inhérents à son activité, mais aussi en tant que créature de l’entre-deux se situant entre vie et mort, réalité et illusion.

Dracula lui-même est un Autre éminemment cinématographique. C’est un « être fantastique » doué de grands pouvoirs même si sa nature implique certaines limitations2. Il maîtrise l’espace et le temps par sa vélocité et son statut d’immortalité. Il est doué d’une force physique considérable et aussi de pouvoirs hypnotiques à l’instar du diable et de héros gothiques comme Manfred, Melmoth ou Vathek. Il peut se transformer à loisir en différentes créatures, prendre l’apparence d’une brume légère et se glisser sous une porte. Il commande aux éléments, suscite la tempête, accroît la puissance du vent et des vagues, contrôle certaines espèces animales : le loup, mais aussi les rats qu’il convoque à loisir. Dracula est une créature maléfique et prédatrice, mais c’est également un personnage de noble origine qui exerce un ascendant sur tous ceux qui croisent son chemin. Cette ambivalence3 en termes de statut se traduit aussi dans les sentiments qu’il inspire à ses victimes : épouvante, terreur, répulsion ou, au contraire, fascination, admiration, désir de transgression des limites et des interdits.

Dracula n’est pas seulement une créature pourvoyeuse d’effroi, un être subversif qui menace l’ordre naturel et social. C’est un personnage fascinant, avatar de Don Juan, par son élégance aristocratique et sa séduction irrésistible, et héritier du « gothic villain4 », alliant pouvoir érotique et capacité de susciter horreur et épouvante. Il participe d’une esthétique du sublime qui étend le territoire des sensations, vers un état d’excitation, sentiment à la fois émotionnel et esthétique auquel on accède par le franchissement des limites, la démesure, et l’expérience de la peur. Dracula, monstre polymorphe, brouille toutes les frontières, en particulier celle qui sépare la vie.

Qu’en est-il de l’adaptation de John Badham, souvent mal aimée, voire oubliée et qui pourtant annonce le Dracula de Francis Ford Coppola (Bram Stoker’s Dracula, 1992) par bien des aspects, tout en revisitant le Dracula de Tod Browning (1931) ? Dans quelle mesure la partition de John Williams sert elle les choix thématiques et formels du cinéaste et sa conception des différents protagonistes et du mythe draculéen : les deux victimes féminines, Lucy et Mina, mais aussi Van Helsing, Seward, Harker, Renfield, enfin le Comte vampire, tous sensiblement transformés par le cinéaste ?

Après avoir analysé les choix scénaristiques et leurs conséquences, nous étudierons trois aspects principaux de la relation entre musique, son et image : le traitement de l’espace, l’étude comparée des personnages féminins Lucy et Mina et de leur relation à Dracula, enfin les modes de figuration du Comte vampire.

Transformations principales dans le scénario de W. D. Richter

À la suite du succès à Broadway en 1977 de la reprise de la pièce de Balderston et Deane, Dracula the Vampire Play avec Frank Langella dans le rôle-titre, John Badham porte à l’écran une version modernisée du roman de Stoker. Le film produit par le studio Universal est tourné en 1978 dans les studios de Shepperton et Twickenham et en décors réels principalement en Cornouailles (à Tintagel en particulier).

La structure narrative du roman est sensiblement modifiée ainsi que la caractérisation des personnages principaux. L’espace est resserré. Le scénario supprime le voyage de Jonathan Harker en Transylvanie et le voyage de retour en Transylvanie de « l’équipage de lumière » stokérien (« crew of light ») qui traque Dracula jusque dans son château. Ici, seuls Jonathan Harker, van Helsing et Seward poursuivent le vampire et l’affrontement a lieu sur le navire Czarina Catherina qui ramène Dracula et Lucy devenue sa promise, en Europe centrale. Par contre, Badham et son scénariste réintroduisent Renfield (absent dans Le Cauchemar de Dracula) qui joue un rôle significatif.

Richter opère également des modifications significatives dans la filiation, en inversant les rôles et les relations de parenté habituels. Mina (Jan Francis) tient lieu de Lucy Westenra, première victime de Dracula. C’est aussi la fille du professeur van Helsing incarné par Laurence Olivier. Contrairement à la Lucy de Bram Stoker courtisée par trois prétendants et aspirant à une forme de liberté sexuelle, Mina Van Helsing est une jeune femme passive et soumise, de santé fragile, qui sera une proie facile pour Dracula. Lucy (Kate Nelligan) est ici la fille du Dr Seward (Donald Pleasance), non plus le jeune médecin stokerien, prétendant de Lucy Westenra, mais un homme mûr, directeur de l’asile psychiatrique, détaché de la médecine qu’il n’exerce plus depuis longtemps. Inefficace et incompétent, il compte sur sa fille pour l’aider à l’hôpital, est incapable d’identifier les symptômes de la maladie de Mina et passe son temps à grignoter5 des friandises. Lucy Seward est l’équivalent de la Mina Harker du roman, new woman6 edwardienne (l’intrigue est située en 1913). Femme émancipée, de mœurs libres, elle entretient une relation sexuelle avec son fiancé Jonathan Harker avant mariage et se destine à être avocate. Elle déclare aussi à Mina : « Ne crois-tu pas que nous avons le droit de donner notre opinion. Après tout nous ne sommes pas des biens meubles7 ». Ce portrait rend problématique, selon Robin Wood, la cohérence d’un personnage « libéré » qui se soumet cependant à la domination masculine de Dracula : « Le film s’embrouille en présentant d’abord Lucy comme une femme libérée, puis en affirmant qu’une femme libérée choisirait librement de se livrer à (entre tous) Dracula8. » (Wood 1983, 185)

La partition de John Williams se caractérise par le refus d’une musique dissonante horrifique emblématisée par les compositions de James Bernard pour le studio Hammer (Le Cauchemar de Dracula en particulier) et dont l’approche est clairement manichéenne. Isabella van Elferen en donne une description critique et caustique dans son ouvrage Gothic Music :

Ce langage musical est caractérisé par l’excès : les stingers, équivalent musical du splatter, sont un peu trop forts et trop dissonants, les leitmotivs sont répétés trop souvent, l’iconographie des trémolos et des roulements de tambour, des crescendos et des glissandos est aussi envahissante que celle des crocs sanglants et des décolletés palpitants9. (Van Elferen 2012, 51)

Comme le rappelle Steve Halfyard, le thème écrit par Bernard pour le vampire « est entièrement construit sur des accords de triton, le triton étant le fameux diabolus in musica, prisé par les compositeurs de musiques de films quand il s’agit de représenter le mal, la magie et l’altérité. […] L’utilisation par Bernard de lents accords de triton dans une nuance forte positionne clairement Dracula comme une figure d’effroi et de danger, le monstre traquant inexorablement sa proie10 » (Halfyard 2024, 1290).

À l’inverse de cette convention solidement ancrée pour les films de vampire depuis la fin des années 1950, John Williams limite ces procédés dans sa partition pour proposer une musique plus ample, plus romantique et lyrique, plus spectaculaire, tout en conservant certains des codes musicaux caractéristiques du cinéma gothique ou fantastique, les leitmotive associés aux personnages, des éléments de mickey-mousing11 caractéristiques des films d’horreur des années trente (Max Steiner, Franz Waxman), le rôle des percussions (cymbales et timbales), etc.

L’organisation spatiale

Le cadre naturel spectaculaire et sublime

John Badham, comme ses prédécesseurs et comme Coppola plus tard, met en relief le paysage spectaculaire et sublime et le déchaînement des phénomènes naturels qui accompagnent ou métaphorisent l’action prédatrice du vampire. Même s’il se prive du décor montagneux, de la dimension initiatique du passage au col de Borgo mis en scène par Murnau et surtout Herzog qui a recours à des décors naturels spectaculaires, éboulis rocheux, ravins sombres et vertigineux, torrents tumultueux filmés en plongée zénithale, Badham parvient dès l’ouverture à susciter une ambiance gothique12, horrifique et sublime au sens de Edmund Burke pour qui l’océan déchaîné est un des spectacles naturels qui suscite le sentiment du sublime, « the delight of horror », selon le célèbre oxymore13, accentué ici par la présence d’une entité surnaturelle encore indéterminée.

Le générique convoque des signes familiers pour le spectateur averti des codes du film vampirique : sur un écran noir s’inscrit le hurlement prolongé d’un loup (motif récurrent dans le film), ensuite un cercle de brume bleuâtre tourbillonnant envahit l’écran alors que retentissent pianissimo les premières notes du thème musical associé à Dracula.

La diégèse s’ouvre sur un lent travelling avant glissant sur la mer en direction d’un château de type gothique qui se dresse au loin en contre-jour, se découpant sous un ciel sombre, tandis qu’une pleine lune brille et se déplace de manière surnaturelle, dans un mouvement d’abord descendant, puis ascendant. Le film associe donc, dans un même espace, des lieux très éloignés dans le roman.

John Williams dévoile son thème principal au cours du traditionnel « Main Title » qui affirme l’univers sombre et voluptueux du film. Or, ce thème principal est associé à la fois au Comte Dracula, mais aussi à l’amour qui le lie à Lucy. Cette fusion de référents n’est pas sans conséquence : « L’utilisation du même thème pour le monstre et sa maîtresse signifie que l’amour reste situé dans les domaines du danger turbulent plutôt que d’entrer dans un territoire plus conventionnellement romantique14. » (Halfyard 2023, 1294).

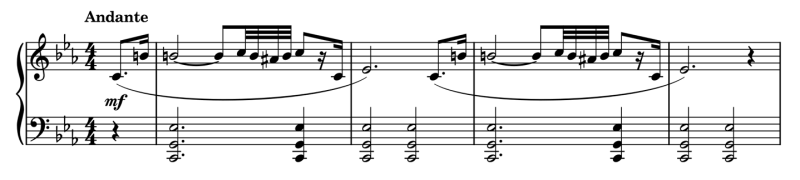

À travers sa mélodie de cordes et de cuivres à la fois lugubre (les notes rapides et presque agressives qui forment la courbe mélodique du thème ; les scansions hiératiques de timbales) et envoûtante (le côté répétitif et mémorisable de la ligne mélodique), le compositeur a su retranscrire la dualité qui hante le Comte vampire version Frank Langella – dualité qui s’exprime aussi dans la scène de la cave où Mina van Helsing vient au secours de Dracula et tombe sous son emprise, comme le suggère la main du comte qui enserre avec douceur mais fermeté celle de la jeune femme. Alternant grands sauts intervalliques (septième majeure ascendante, octave descendante) dans un rythme trochaïque heurté et gruppetto serpentin de triples croches fluides, la mélodie sinueuse confiée aux violons porte en elle une ambivalence symbolique, partagée entre tension et tourment d’une part, lyrisme et sensualité d’autre part (exemple 1). Très mouvant harmoniquement, le thème gagne ensuite le registre aigu par marches successives dessinant un mouvement inexorable, alors que la caméra se rapproche du château puis survole l’édifice avant de plonger dans la mer agitée.

Exemple 1

« Main Title & Storm Sequence », transcription réduite de la tête du thème principal et de son accompagnement, réalisée à partir du cue de la bande originale.

Le navire qui transporte Dracula reste d’abord hors champ, exprimant possiblement un point de vue extérieur et transcendant que l’on retrouve à la fin du film. La caméra coupe sur un plan nocturne d’un navire en pleine tempête. Suit une séquence spectaculaire qui met en scène le déchaînement des éléments : orage, ciel zébré d’éclairs, mer tumultueuse, paquets de mer jaillissant sur le pont du navire démâté. Ce décor paroxystique est filmé par une caméra fluide et mouvante, en une série de plans serrés, instables, décadrés, en contre-plongée oblique, alternant ombre et lumière. La caméra glisse sur différentes portions du navire, se focalisant ensuite sur la cale, avec un gros plan sur une caisse de bois où l’on peut lire « Count Dracula, Yorkshire, England », convoquant les souvenirs de films antérieurs (Dracula de Browning en particulier). Badham nous montre ensuite, par fragments et par intermittences, l’activité prédatrice du vampire qui, sous une forme animale (un loup gigantesque), s’attaque aux marins rescapés et déchire les chairs ensanglantées dans un excès de violence graphique, une esthétique « gore ».

La bande sonore aux strates multiples contribue à camper un univers chaotique et violent, associant les bruits des vagues déchainées, les éclats du tonnerre, le sifflement du vent, les grognements d’un animal non encore identifié, les voix, puis les cris des marins, les bruits de treuil qui remontent la caisse sur le pont, etc.

Le thème de Williams revient brièvement de façon menaçante aux cors au moment où la caméra cadre une caisse de bois. Les tutti de l’orchestre sont réservés au thème principal, qui est souvent répété de manière plus diffuse, avec des variations – lesquelles, font penser aux œuvres symphoniques de Brahms ou de Sibelius. Les retours fréquents de la tête du thème, sur un rythme plus frénétique, en accentuent le caractère dramatique, tandis qu’une montée crescendo caractérise la fin du cue, avant que l’orage éclate. Ce même thème est repris tout au long de la scène, mais à l’octave inférieure au début et avec un instrument plus grave (le cor). Le thème est énoncé de façon stridente en synchronisation avec le dévoilement du cercueil, et du nom de Dracula sur celui-ci. L’ouverture du cercueil amorce une section athématique, dissonante et fébrile où dominent cordes furieuses, cuivres arrachés avec sourdine et cloches fatidiques tout au long de l’agression des marins. La tête du thème de Dracula se fait entendre une ultime fois aux cors pour conclure la scène, avant de chuter dans le grave sur le dernier plan. C’est aussi l’occasion pour le compositeur d’asseoir les orchestrations signées Herbert Spencer et l’ambiance générale de sa partition, avec un pupitre de cordes amples, des vents très présents et des cuivres agressifs (superbe performance du traditionnel London Symphony Orchestra), proches des pages qu’il écrira l’année suivante pour les scènes de L’Empire contre-attaque (Irvin Kershner, 1980) se déroulant sur la planète gazeuse de Bespin. Après cette exposition initiale du thème principal en ouverture dans un premier grand mouvement orchestral, Williams affirme un style symphonique étoffé et virtuose, dans la lignée des grandes partitions du symphonisme hollywoodien de Franz Waxman ou Miklós Rózsa. Ce changement d’approche musicale contribue sensiblement à la transformation de la représentation du vampire à l’écran, une dizaine d’années avant le « lyrisme sombre » développé par Wojciech Kilar (Dracula, Francis Ford Coppola, 1992) et Elliot Goldenthal (Entretien avec un vampire, Neil Jordan, 1994)15 : « En abandonnant la stratégie musicale atonale et moderniste […], le Dracula de Langella peut devenir beaucoup plus humain. Bien que sa musique communique toujours un fort sentiment de danger dans sa musique, la partition s’éloigne de l’idée d’une monstruosité extraterrestre en se rapprochant d’une humanité tumultueuse et émotionnelle16. » (Halfyard 2023, 1294).

À la topologie complexe et différenciée de Bram Stoker, Badham substitue une géographie beaucoup plus resserrée, qui cependant figure les principaux topoï17 du roman originel, auquel le metteur en scène fait nettement retour.

Le château dédaléen

Badham condense en un seul lieu le château transylvanien du vampire et la maison en ruines de Londres, devenue abbaye de Carfax et située à proximité du port de Whitby. Carfax possède tous les attributs du château gothique draculéen : position dominante, architecture où dominent les formes verticales : tours effilées, créneaux et meurtrières. L’intérieur du château présente des escaliers sinistres se perdant dans les ténèbres, des chandeliers, des meubles poussiéreux et des toiles d’araignée auxquelles cependant Badham confère un statut particulier lors de la visite de Lucy Seward quand celle-ci répond à l’invitation du Comte. La jeune femme, filmée en forte plongée zénithale, franchit le seuil du château et la scène semble vue par l’araignée18 qui attend, tapie au centre d’une toile immense et scintillante, figuration métaphorique de l’emprise vampirique. John Badham transforme cet espace lugubre et obscur en un cadre merveilleux, illuminé par des centaines de bougies. Cette scène réécrit sur un registre romantique le topos classique de l’arrivée au château de Jonathan Harker, avec une inversion genrée, mais aussi une motivation différente. L’héroïne, loin de tomber innocemment dans un piège comme Jonathan Harker chez Stoker ou Renfield chez Tod Browning, vient de son plein gré se donner au vampire qui l’a déjà séduite lors d’une valse19. Le traitement du décor annonce la mutation de la figure dans une vision romantisée du mythe draculéen.

La musique démarre à l’ouverture des portes : les arpèges à la harpe évoquent l’émerveillement plutôt que la peur, mais dès que Lucy entre, les violons reprennent le thème de Dracula (une deuxième fois quand Lucy est filmée à travers la toile d’araignée, écho du film de Browning). Pendant la scène du baiser, que ce soient les violons ou la harpe (et même le thème principal, joué sur un mode plus doux), c’est la fascination qui domine chez Lucy (là où la musique disait chez Mina la peur et l’effroi, avant qu’elle ne succombe malgré elle). Le dernier thème n’est plus joué par les violons aigus (marqueur stéréotypique de la féminité dans les partitions hollywoodiens) mais par les cuivres, plus dramatiques – comme à chaque fin de scène, qui soulignent l’emprise de Dracula : Lucy glisse du côté du vampire.

La concentration spatiale affecte également l’hôpital psychiatrique (londonien chez Stoker) situé ici dans le même bâtiment que la maison du Dr Seward, le médecin aliéniste. L’asile est structuré comme une prison, différents étages de cellules sont reliés par un réseau de passages et de passerelles. Dès la première vision du lieu, une impression de chaos est créée par les plans instables et la cacophonie sonore, bruits de l’orage et hurlements des patients effrayés par le tonnerre et les éclairs qui traversent l’espace ou peut-être excités par la présence toute proche de Dracula (comme déjà chez Murnau et plus tard chez Coppola).

Badham joue aussi de la contiguïté spatiale pour accroître la tension dramatique. Tous les lieux principaux peuvent être saisis dans un même regard. La maison de Seward est proche de la mer, ce qui permet à Mina Van Helsing, d’apercevoir le bateau en train de s’échouer sur la côte et de partir au secours du Comte qu’elle découvrira aux abords du rivage. Plus tard, la proximité de la maison avec le cimetière où est enterrée Mina permet à Van Helsing qui épie derrière la fenêtre, de remarquer le comportement insolite du cheval noir de Dracula, effrayé par les guirlandes d’ail disposées sur la tombe. Sous la sépulture s’ouvre un caveau gigantesque où vient errer Mina, transformée en vampire livide et sanglant.

La proximité spatiale permet un jeu avec le regard et le savoir, et l’interaction de lieux contradictoires. Badham parvient à transposer de manière crédible les différents systèmes d’opposition spatiale définis dans le roman, à resserrer et dramatiser l’intrigue sans trop avoir recours à des paysages et des décors marqués par la convention. Badham se montre encore plus novateur dans la caractérisation des personnages féminins, offrant une vision révisionniste qui stigmatise le pouvoir patriarcal et affirme la volonté de liberté de Lucy Seward en particulier.

Dracula et les personnages féminins : séduction et prédation vs « amour fou »

Mina van Helsing, une proie fragile

Les deux personnages féminins sont fortement contrastés, ce qui a des conséquences sur leur relation respective au Comte Dracula. Le rôle de la Lucy romanesque incarné par Mina Van Helsing (Jan Francis) est le plus ingrat. Loin de la flamboyance érotisée de la Lucy du Cauchemar de Dracula de Fisher, ou plus tard de la Lucy nymphomaniaque de Coppola, c’est une jeune fille sage, conformiste, passive, infantile, et fragile physiquement et psychologiquement qui devient la première victime de Dracula, venant à son secours, mais déjà sous son emprise, juste après le naufrage. Mina figure dans deux séquences importantes avec Dracula, la première se déroulant dans la grotte où Dracula trouve refuge, l’autre étant la scène de vampirisation nocturne, après la soirée dans le salon du Dr Seward qui a convié le Comte.

Au début de cette première séquence, l’accompagnement musical résonne comme un appel irrésistible pour Mina, alitée, dans le prolongement de la cloche symbolique avertissant les navires de la proximité des côtes. La musique exprime l’ambivalence des sentiments de Mina, entre peur et fascination, mais aussi le pouvoir exercé à distance par Dracula. Sous une nappe de violons en trémolos dans l’aigu qui maintient un climat de suspense, un motif délié et interrogatif parcourt les pupitres de vents (mise en avant des flûtes puis des clarinettes) et de cordes, soutenu par des accords arpégés de harpe. Les timbres légers et chatoyants du motif et son rythme dansant traduisent la fascination exercée sur la jeune femme par une présence hors-champ et viennent réactiver le mystère, comme un chant qui attire le personnage vers la fenêtre. Alors que la silhouette d’un navire en perdition se découpe à travers la vitre, des traits de cordes en gammes par ton très debussystes campent le décor de façon évocatrice, renforçant l’univers visuel pictural de l’eau (pluie torrentielle ruisselant sur la vitre) et de la mer (écume bouillonnante sur les rochers). Animée d’une énergie nouvelle, Mina quitte sa chambre. Le montage alterne des plans de la jeune fille courant sur la grève sous la pluie battante et des plans du bateau qui s’échoue sur les rochers dans un grand craquement, au son d’une évocation lointaine et déformée du thème principal, écartelée aux violons dans l’extrême aigu.

Les plans de Dracula sous la forme d’un loup menaçant, sautant hors du navire et pénétrant dans la caverne, sont soulignés par des sonorités agressives de cuivres avec sourdine. Des coups de timbale rythment les pas du prédateur et ceux de Mina qui le suit dans la grotte. On sent la mise en marche d’un processus inéluctable. Mina voit l’animal pénétrer dans la grotte profonde, mais ne semble éprouver aucune frayeur. Dans la grotte en fond sonore, des nappes de notes très aiguës montent et descendent, suscitant un suspense, annonce d’un danger imminent, d’autant plus efficace qu’on ne voit pas tout de suite (jeu avec le hors champ) ce que la jeune femme découvre avec stupeur. Seuls ses yeux agrandis permettent de l’imaginer. Elle s’approche et découvre le corps inerte du Comte, vu de dos, recouvert d’un manteau à col de fourrure, signe discret de sa métamorphose récente. Le contrechamp sur l’objet du regard de Mina coïncide avec la fin des violons aigus qui laissent place à des balancements d’accords aux bois dans leur registre extrême grave dans des couleurs herrmanniennes20. Ce changement marqué dans l’accompagnement musical traduit l’incertitude de Mina quant à ce qu’elle voit – un cadavre ou un naufragé à sauver ? – et pointe la dangerosité de l’homme sans équivoque. Des plis du manteau émergent des doigts arachnéens, signifiant la vitalité présente, mais aussi le caractère prédateur du vampire. La mélodie se fait moins sinistre, au diapason des émotions de Mina : celle-ci est rassurée car elle identifie un être humain et non plus (pense-t-elle) un danger potentiel. Cependant, à mesure qu’elle touche le corps du « naufragé » comme pour s’assurer qu’il est bien vivant, les violons remontent vers le suraigu, suggérant l’emprise de la jeune femme. Celle-ci va jusqu’à placer délicatement ses doigts sur ceux du Comte qui enserre sa main en gros plan au son d’un accord parfait de ré mineur – tonalité associée à la mort depuis longtemps dans la musique savante – énoncé de façon dramatique par tout l’orchestre dans une nuance forte soudaine, scellant le destin de la jeune femme. Ce qui suit (la vampirisation potentielle) reste hors champ.

Après la séance où Dracula hypnotise Mina (autre forme d’emprise psychique) lors de la soirée mondaine chez Seward, la deuxième scène spectaculaire est celle de la vampirisation de la jeune femme, où la musique joue aussi un rôle essentiel. Dracula, rampant à l’envers le long du mur (rappel du roman de Stoker), fait sauter avec ses doigts les croisillons des fenêtres, pénétrant lui-même dans la chambre de la jeune fille à l’encontre de la convention qui veut que le vampire ait été invité par sa victime.

Le type d’écriture musicale convoque quelques traits de la scène de la grotte : balancement herrmannien d’accords mineurs aux bois dans l’extrême grave, arpèges de cordes en trémolos. Toutefois, la tête du thème de Dracula est ici distinctement énoncée par les flûtes lorsqu’on voit Mina, endormie, en position de vulnérabilité. La mélodie ne parvient pas à son terme et cède le pas au sifflement inquiétant du vent alors que la caméra traverse la fenêtre et remonte lentement le long du mur extérieur.

La descente de Dracula vers la fenêtre s’effectue de façon figuraliste avec de lents glissandi ascendants aux cordes du médium vers l’extrême aigu, sur une oscillation de demi-ton dans le médium-grave. Il n’y a plus de mélodie, juste un effet bruitiste de bascule qui confine au vertige et qui reflète bien l’inversion des dimensions et la transgression des lois de la physique à l’image. Quand Dracula essaie d’entrer, les bruits de la poignée de la fenêtre et des griffures prennent le pas sur la musique (simples tenues percussives résonantes et cellules sourdes aux cordes). Le jeu est ici sur l’alternance entre bruits et silence. En synchronisation avec le gros plan sur les yeux fixes et pénétrants du Comte, de grands intervalles disjoints soudain exacerbés aux violons contribuent à l’effet de jump scare21. Mais à partir du moment où Dracula entre dans la chambre, la musique change de caractère et devient moins sinistre, plus lyrique et envoûtante : c’est la fin du cue entendu dans la scène de la grotte, étudiée plus haut, qui a été reprise au montage, générant une symétrie formelle et narrative entre les deux séquences. Mina, dont le visage exprimait la peur, semble rassurée et séduite : de nouveau sous l’emprise du Comte, ses yeux brillent, elle respire plus vite et dévoile sa gorge en soupirant lascivement. Les arpèges qui tournent en boucle sous la mélodie de violons dans le suraigu suggèrent la contemplation fascinée de Mina, dont le visage est filmé en plan serré pendant que l’ombre du vampire se penche sur elle. L’accord fatidique de ré mineur en tutti orchestral vient à nouveau souligner le pouvoir de Dracula lorsque Mina s’offre à lui. L’acte de vampirisation fait de nouveau l’objet d’une ellipse, laissant la place à un plan en plongée sur Jonathan et Lucy folâtrant dans la véranda, accompagné par des hurlements de loup.

Après sa mort, Mina/Lucy se transforme non pas en une séduisante « white lady » mais en une espèce de monstre blafard aux yeux injectés de sang, semi-cadavre en décomposition, une figure cauchemardesque plus qu’attirante, inspirée en partie des zombies romériens. Lors d’une confrontation dans l’espace souterrain de mines désaffectées, la vampiresse tente d’attirer son père vers elle, en susurrant d’une voix douce : « Papa, papa, come to me ». Repoussée en arrière par le crucifix du Dr Seward elle vient s’empaler sur le pieu brandi malencontreusement par Van Helsing, épouvanté. Le professeur ne se livre pas au rituel classique de transfixion qui s’opère malgré lui et en dehors de son contrôle22. La scène est mélodramatique, frôlant parfois le grotesque et la musique ne joue qu’un rôle restreint. Le lendemain, le cadavre de Mina est étendu sur un autel temporaire, alors que son père se prépare à lui arracher le cœur pour la purifier définitivement.

La relation qui s’instaure entre Lucy Seward et Dracula est tout autre, plus proche d’une idylle romantique bien que sacrificielle.

Lucy Seward, l’élue du Comte Dracula

Le personnage de Lucy Seward (Kate Nelligan) a une position beaucoup plus centrale et entretient d’emblée une relation privilégiée avec Dracula. Elle incarne la new woman moderne et émancipée, mais succombe à une stratégie plus subtile qui commence comme une séduction mondaine. C’est elle qui prend l’initiative d’inviter le comte pour une valse, sous le regard jaloux de son fiancé qui observe à distance. La séduction se prolonge par une invitation très formelle dans une abbaye de Carfax dont le décor gothique et lugubre est illuminé pour la circonstance par des centaines de bougies et prend enfin la forme d’une scène de vampirisation, prélude à une initiation au statut supérieur et privilégié de vampire, acceptée et souhaitée par Lucy. Bien avant la vision romantique exacerbée de Coppola, Badham présente une relation relativement équilibrée où il n’y a plus de proie et de prédateur, mais une passion mutuelle, une relation égalitaire qui frappe le spectateur habitué aux étreintes furtives et elliptiques de Bela Lugosi, ou encore à la brutalité conquérante de Christopher Lee.

La scène est structurée en trois temps correspondant à trois moments musicaux : l’attente de Lucy et l’apparition spectaculaire de Dracula ; la scène d’amour qui se prolonge avec la morsure vampirique et se poursuit sur un mode quasi onirique, voire psychédélique ; enfin, après un retour au décor initial réaliste, le pacte énoncé par le Comte qui s’ouvre une veine dans la poitrine pour offrir son sang à sa compagne élue. Dans cette phase, c’est Dracula qui semble éprouver une forme de jouissance quasi féminine, le corps renversé en arrière alors que Lucy reste hors champ.

Au début de la séquence, Lucy est dans sa chambre, sa gestuelle traduisant une attente, son regard orienté vers le dehors. Dracula apparaît derrière la vitre à croisillons, enveloppé d’un nuage de brume comme s’il en émanait. Le contre-champ en plan serré sur Lucy traduit une forme d’emprise ou de fascination. La fenêtre s’ouvre d’elle-même comme par magie (à l’inverse de la scène avec Mina), valorisant Dracula surcadré au centre de l’image. Le gros plan sur le visage de Lucy est répété à trois reprises.

Dracula n’a même pas besoin d’exercer son pouvoir hypnotique. C’est Lucy qui l’encourage à se livrer à l’acte vampirique et s’offre à Dracula qui, contrairement à Gary Oldman chez Coppola, ne manifeste plus aucun doute23, et affirme son autorité de roi vampire (« Je suis le roi de mon espèce » dira-t-il plus tard à Van Helsing) : « Vous serez la chair de ma chair, le sang de mon sang. Vous traverserez les terres et les mers pour exécuter mes ordres24. »

Le montage en champ contre-champ qui séparait encore Dracula et Lucy se modifie pour cadrer les personnages ensemble dans le plan. Dracula se comporte comme un jeune marié soulevant son épouse et la déposant délicatement dans le lit pour une étreinte amoureuse prolongée qui d’abord n’a rien de vampirique, filmée en plan serré sollicitant le voyeurisme du spectateur. Pendant que Dracula l’embrasse délicatement, Lucy gémit faiblement jusqu’à la morsure soulignée à la fois par un changement de position dans le cadre – Lucy passe de gauche à droite, visage renversé, bouche ouverte, regard extatique – et par la musique. L’acte vampirique s’accompagne d’un changement de cadre et de représentation du couple. Le décor de la chambre est remplacé par un fond rouge, la monstration érotisée, sensuelle, des corps disparaît pour mieux souligner la portée symbolique de l’union. La scène est ouvertement filmée comme une relation sexuelle, mais stylisée, quasi abstraite. Les deux corps allongés l’un sur l’autre, vus à contre-jour sont cadrés de profil, à peine visibles comme des ombres chinoises projetées, parfois déformés, dans une position et une gestuelle sans équivoque, sur un fond spiralé, tournoyant, évoquant des protubérances solaires, mais l’acte sexuel n’est pas figuré de manière réaliste, sans doute pour éviter une éventuelle censure. Le point culminant est l’échange de sang, présent dans le roman et repris dans Dracula, Prince des ténèbres (Terence Fisher, 1966) et dans la version de Coppola (1992). Le retour à un filmage réaliste dans le décor au chromatisme sombre se fait par un gros plan sur le couple allongé. Dracula se redresse, dénude son torse et ouvre une veine, attirant le visage de Lucy contre la plaie sanglante. La courte scène est filmée de nouveau en plan très serré, soulignant la charge érotique de ce rituel.

La musique de John Williams souligne, à grand renfort de violons et de cuivres, le caractère épiphanique d’une union charnelle et mystique à la fois, avec la circulation du thème principal à différents pupitres tout au long de la séquence. Comme le montre bien Emilio Audissino dans sa remarquable étude, le thème musical associé à Dracula subit une transformation25 sensible qui traduit une représentation plus ambivalente, moins effrayante :

Avant la rencontre avec Lucy, les deux premières mesures du thème ont été utilisées comme un identifiant du personnage, mis en valeur dans ses qualités sombres et menaçantes par les trompettes, les cors, les trombones et les bassons. Après la rencontre avec Lucy, le thème de Dracula est plus souvent joué par les hautbois et les flûtes, ce qui lui confère des nuances plus séduisantes26. (Audissino 2021, 213)

Dans cette scène de vampirisation intitulée « The Love Scene » sur la bande originale, le thème principal27 se déploie pleinement. Au moment où Dracula mord Lucy, « J’ai besoin de ton sang, j’ai besoin »28, le thème est énoncé sur fond de brume rouge. L’image de la chauve-souris s’inscrit à l’écran comme un rappel de la nature thériomorphe du vampire, contrastant avec les corps enlacés. Le thème est ensuite repris par l’orchestre entier comme pour le générique. Au moment du « pacte de sang », la musique distille des variations suraiguës de violons accompagnées par des percussions, en particulier des coups de timbale.

L’attente de Lucy est soulignée par les flûtes lancinantes, puis des arpèges de violons et de harpe de plus en plus présents, à mesure que la brume à la fenêtre s’épaissit, annonçant l’arrivée du vampire. La musique se met en sourdine pour mettre en valeur le dialogue (underscoring). En arrière-plan, les cordes, les hautbois et les cors prennent chacun leur tour en charge le thème, qui se fait de plus en plus pressant. L’orchestration s’allège quand Dracula dénude les épaules de Lucy et fait tomber sa propre cape, moment de respiration, d’expectative aux sonorités transparentes quasi féeriques. Les cordes, dans un lyrisme exacerbé, déploient le thème de Dracula dans un tempo plus rapide, comme un cœur qui bat plus fort, ou un souffle plus court sous le coup de l’émotion quand le vampire soulève Lucy comme une jeune mariée, l’allonge sur le lit et commence à l’embrasser.

Sous le retour du thème aux flûtes puis au cor anglais dans l’aigu, les timbales et les fusées de cordes soulignent l’étreinte passionnée (Dracula couvre Lucy de baisers, retardant la morsure, contrairement à une scène de vampirisation classique), montent en puissance jusqu’à l’entrée des cors et au coup de cymbale qui éclate au moment où Dracula mord Lucy dans le cou. La scène d’amour s’ouvre une reprise de la musique du générique d’ouverture comme le rappelle aussi la présence de la chauve-souris), avec les cuivres grandiloquents (on entend presque les cors de chasse) et une orchestration dense, théâtrale. Repris et développé, le thème s’apparente à une danse. La scène sur fond rougeoyant se clôt sur un enchaînement cadentiel en do majeur épique et grandiose où dominent les cuivres, les roulements de timbales, et un ultime coup de cymbales, avant de repasser aux couleurs normales sur une ponctuation finale, lente et solennelle, aux cors.

Au début de la troisième phase, la musique reste en suspens. Sous le thème confié à la flûte, la harpe égrène de lents arpèges ascendants. Des roulements de timbales avec des nappes de cordes dans le grave se font entendre, puis un trait dramatique retentit soudain aux cordes quand Dracula s’entaille la poitrine. Les timbales et les cordes graves soulignent ce moment dramatique, tandis que les violons aigus traduisent le sentiment de danger et le suspense, mais aussi l’excitation proche de l’extase de Lucy tandis que Dracula la guide vers sa poitrine. La scène se conclut par une chute vers le grave aux cordes et un unisson de do sur des roulements de timbales, un geste final particulièrement solennel et tragique qui dit le fatum de ce qui vient de se jouer.

Lucy sous emprise de Dracula est cependant de nouveau soumise au pouvoir patriarcal incarné par Seward et Van Helsing. D’abord empêchée de rejoindre Carfax Abbey, elle est maîtrisée physiquement et internée de force dans l’asile. Devenue dangereuse, incontrôlable, « a wild thing », elle est traitée comme une malade mentale et confinée dans une étroite cellule où un filet de protection en forme de toile d’araignée tient lieu de plafond. Dans la scène où elle s’efforce de séduire Jonathan, elle joue d’abord le rôle de la fiancée repentante, afin de soutirer des informations sur le sort réservé à Mina. Puis, changeant de tactique, elle adopte la posture de la jeune femme voluptueuse et provocante des héroïnes des films Hammer face à un Jonathan subjugué, qu’elle tente de mordre, empêchée seulement par l’arrivée de Van Helsing qui brandit une croix. Lucy paraît ensuite apaisée, embrassant la croix à la fin de la scène. La jeune femme semble se situer dans un état liminal, entre vampire et femme repentante. Cette scène troublante suggère que l’emprise de Dracula n’est pas totale, mais pointe aussi la faiblesse des chasseurs de vampire, soulignée dans une scène précédente de confrontation avec Dracula dont Harker porte encore le stigmate sanglant sur sa joue.

Cette faiblesse est confirmée au moment où Dracula vient libérer Lucy, dans une scène spectaculaire où après avoir puni Renfield de sa trahison, il enlève sa promise, laissant un trou béant dans le mur de sa cellule. Tous deux s’enfuient vers le port de Scarborough, en vue de rejoindre la Transylvanie. La scène de poursuite de la calèche qui transporte le cercueil abritant le couple vampire, par le trio Van Helsing, Seward, Harker évoque clairement les films de la Hammer comme Le Cauchemar de Dracula ou Dracula, Prince des ténèbres, la présence d’une automobile connotant la modernité. La musique, un scherzo très dynamique, rythme l’action frénétique, avec les cuivres, les percussions et les cordes.

La figuration ambivalente de Dracula

Dans la version de Badham, la figuration de Dracula est ambivalente. En dehors de la dimension romantique, plutôt byronienne29, la cruauté du personnage, sa face archaïque et régressive se manifestent aussi dans son pouvoir de métamorphose. Frank Langella, vampire séducteur sous son apparence humaine, joue avec toute une gamme de transformations : chauve-souris, loup féroce et sanguinaire, voire lycanthrope, figure hybride de l’homme chauve-souris, brume blanche (tous ces aspects seront repris par Coppola). Son animalité s’exprime aussi dans l’agilité féline de ses mouvements, notamment dans les scènes d’affrontement physique ou encore quand il descend le long des remparts de la maison de Lucy. L’apparition de son visage spectral, tête en bas, derrière la vitre, constitue pour le spectateur un moment d’authentique frayeur.

Badham nous offre, grâce au concours de Frank Langella une version romantique exacerbée tout en conservant un cadre gothique (voir plus haut). Le pouvoir de séduction du Comte s’exprime d’emblée dans son apparence physique : silhouette élancée et fragile, traits fins et réguliers, démarche élégante et féline. Dracula figure dans ce film un personnage mondain, adepte de la valse et beau parleur : la suavité de sa voix aux inflexions caressantes et sensuelles est au service d’un discours amoureux très élaboré et persuasif. Dracula est aussi l’incarnation d’une forme de libération sexuelle de ses victimes féminines comme le souligne Nina Auerbach (1995, 140) : « Pour Lucy et Mina, l’étreinte du vampire qui les transfigure constitue une glorieuse évasion du contrôle patriarcal30. »

Ce romantisme exacerbé n’exclut pas la violence qui s’exprime dans certaines séquences d’affrontement avec les chasseurs de vampire et aussi dans les passages où Dracula se métamorphose en loup notamment. La violence est du côté du vampire qui mutile les marins, transforme Mina en zombie horrifique et empale Van Helsing (autre subversion de la convention). Mais elle est aussi du côté de la société bourgeoise stigmatisée dans le film à travers le personnage du Dr Seward médecin aliéniste. Le traitement du motif de la folie rapproche encore le film de la convention gothique qui joue sur la frontière entre normalité et aliénation mentale.

Badham suggère aussi la violence exercée par l’institution psychiatrique à l’encontre de tout individu coupable d’un comportement déviant. Le discours du film s’apparente à une dénonciation des pratiques répressives en vigueur, non seulement dans les années 1910 (temps de la diégèse), mais encore dans la société contemporaine. La sympathie du réalisateur va aux « déviants » dont il exalte la destinée, alors qu’il condamne les différentes formes d’institution représentatives d’un conformisme bourgeois répressif aux valeurs normatives étriquées.

Le Dracula revu par Badham joue ainsi sur la figure de l’oxymore, alliant deux traits contradictoires. Le personnage est double. Il est clairement humanisé et n’affiche aucun signe physique attestant une surnature dans son comportement quotidien, sa maîtrise du langage, son masque social, son rôle de séducteur. Il est à l’inverse très animalisé quand il est menacé, pris au piège : il se transforme en loup féroce quand les marins tentent de le jeter à la mer (on sait que l’eau courante tue le vampire), en chauve-souris agressive quand il affronte Van Helsing ou mord au visage Jonathan Harker et enfin, lors de la scène finale, sa régression atavique se traduit par des grognements sauvages alors même qu’il conserve sa forme humaine, signe de sa nature hybride.

La mise en scène de la mort de Dracula apporte certaines innovations. Au lieu d’être immolé sur la terre, au fond d’un cercueil ou dissous en poussière par la lumière du jour, il est percé par un crochet lancé par un Van Helsing moribond (lui-même empalé par Dracula, autre inversion), hissé de manière vertigineuse au moyen d’un treuil manié par Harker jusqu’au sommet du navire où il est littéralement offert en sacrifice au soleil présenté comme force cosmique positive. Le soleil ardent brûle les chairs, ouvre des plaies dans le corps « réel » de Dracula, son visage se couvrant de pustules. Les gros plans des protubérances solaires évoquent, selon une symbolique inversée (la destruction et non plus l’extase amoureuse), les dominantes rouges de la scène érotisée de vampirisation. Quand le corps agité de convulsions s’immobilise, Lucy semble apaisée, libérée de l’emprise du Comte. Elle ouvre des yeux redevenus clairs, effleure de sa main l’épaule de son fiancé qui détourne le regard ostensiblement, rejetant ce geste affectueux.

Au moment où Lucy (et le spectateur) pense que le vampire est anéanti, un léger bruissement se fait entendre et une forme ailée noire (la cape de Dracula) s’échappe de la dépouille calcinée –suggérant la survivance probable du Comte vampire (évoqué par Werner Herzog dans son remake de Nosferatu, 1979, et déjà par Roman Polanski dans Le Bal des vampires (1967). La caméra, par un lent mouvement d’appareil, serre le cadre sur le visage de Lucy qui s’éclaire d’un sourire furtif, signe qu’elle est restée du côté de Dracula en dépit de son retour apparent à la normalité. La cape se transforme en chauve-souris qui s’envole vers le firmament, signe de la survivance du vampire.

La musique traduit ses différentes émotions. De longues tenues aiguës aux violons précèdent l’action, ponctuée par du célesta. Un stinger retentit au piano et aux cuivres quand Van Helsing ouvre la caisse/cercueil et découvre le couple endormi, suivi du retour furtif de la tête du thème au cor. À partir du réveil de Lucy des roulements de timbales et des traits ascendants furieux de cordes graves scandent l’affrontement tandis que Harker tente de la maîtriser. Au moment où Van Helsing pose le pieu sur la poitrine de Dracula, le mouvement s’interrompt au profit d’une seule note tenue aux cors, qui entretient le suspense. Quand Dracula est réveillé par le hurlement de Lucy, le même accompagnement reprend dans un tempo plus rapide, signifiant une menace accrue, alors que quelques éclats du thème principal se font entendre de façon fragmentée, comme un rappel insistant. La musique s’arrête brièvement quand Harker vide en vain son révolver sur Dracula, impassible. Seuls les gestes de Dracula sont soulignés par la musique en mickey-mousing (un accent de cuivres et de percussions quand il s’empare du crochet et le rejette en arrière). L’orchestration enfle quand lui-même, transpercé par le crochet, gesticule frénétiquement pour s’en libérer, alors que le treuil déclenché par Harker le hisse hors de la cale, vers le ciel, victime sacrificielle évoquant une figure christique. Alors que Dracula s’agite désespérément pour se soustraire aux rayons ardents du soleil perçu comme une « force élémentale » (Waller 1986, 103), le thème principal est repris de façon répétée aux cordes, atteignant une dimension quasi opératique. Je cite le beau passage d’Emilio Audissino sur cette fin tragique :

La présentation du thème de Dracula est interrompue par une progression harmonique d’accords à la pulsation implacable, soutenue par les timbales – comme pour articuler un compte à rebours dans le rituel d’élimination du vampire – et colorée par l’orgue. Suivent les explosions furieuses des cuivres, des fragments du point culminant de la scène d’amour et l’énoncé final du thème de Dracula, qui se défait. La musique s’apaise alors que Dracula succombe – une vraie grande mort cette fois-ci31. (Audissino 2021, 214)

À la fin du film, après un silence pesant accompagnant les regards échangés par Lucy et Jonathan, le bruit de la cape qui s’envole déclenche des trilles aiguës de flûtes et célesta sur des pédales aux violons, semblables à celles de la scène d’ouverture qui accompagnaient le vol des chauves-souris. Le hurlement du loup signifie la survivance du Comte et nous renvoie au hurlement qui ouvre le film. Sur des arpèges de harpe, les ultimes énoncés de la tête du thème principal au cor puis au hautbois solo signifient l’emprise continue de Dracula sur l’esprit de Lucy qui esquisse un sourire, persuadée que le Comte n’est pas mort, avant une ultime envolée aérienne de l’orchestre en écho à la cape flottant dans le ciel. Le plan final sur le navire, en plongée zénithale vue du ciel comme s’il était vu en focalisation subjective par le vampire, écho du plan d’ouverture, peut aussi être lu comme plan subjectif, du point de vue du vampire volant dans les airs, le navire au début restant hors-champ. Le générique de fin reprend la plupart des variations sur le thème de Dracula, de la plus douce (hautbois soliste) à la plus dramatique (violons), soulignée par des fanfares cuivrées et les timbales. Comme une ultime évocation douce-amère, le hautbois fait entendre la tête du thème, scandée par le gruppetto aux cordes graves, avant de laisser la harpe conclure de façon interrogative par un délicat arpège ascendant.

Conclusion

Ainsi, au fil des adaptations, le cinéma nourrit, réactualise et redynamise le mythe de Dracula, imposant de nouvelles figurations et donnant, en particulier, une vision de plus en plus positive du personnage imaginé par Bram Stoker. L’aristocrate vampire revisité par Badham et bientôt par Coppola ne suscite plus l’horreur, n’incarne plus l’Autre, l’innommable ; il fascine et séduit bien plus qu’il ne terrifie. On remarque cependant, malgré ces mutations, le maintien des traits gothiques qui semblent emblématiques du personnage, et aussi du décor architectural dans lequel il évolue. En revanche, la figure originelle, tout en conservant certains traits monstrueux et/ou horrifiques devient l’image d’un surhomme, conquérant et libérateur, capable de transgresser les limites imparties à l’humanité par les lois naturelles et divines, les interdits sociaux et les tabous sexuels. La valorisation de l’élément charnel et explicitement érotique – le vampire n’est plus une enveloppe spectrale ou un corps-cadavre – accentue encore cette modernisation du mythe qui tend à gommer l’ambivalence constitutive de l’aristocrate vampire hérité de Polidori et Stoker et à altérer le sentiment d’inquiétante étrangeté inhérent à sa représentation.

La musique symphonique de John Williams sert parfaitement le propos du cinéaste, mettant en valeur un thème dominant, avec de multiples variations. La concentration spatiale va de pair avec la concentration musicale. Le thème de Dracula évolue sensiblement, reflétant en particulier la relation avec les deux personnages féminins. Avant la rencontre avec Lucy, la musique souligne le caractère sombre, inquiétant et menaçant du Comte, privilégiant les cuivres. Après la rencontre avec Lucy, le thème est plus fréquemment joué par des instruments à vent et des cordes (violons) exprimant une dimension séductrice romantique. La partition musicale exprime la beauté sublime du paysage marin, la force élémentaire de l’océan déchainé, la férocité sauvage du vampire prédateur et toutes les nuances d’une relation amoureuse singulière et paroxystique qui sera revisitée en 1992 par Francis Ford Coppola et Wojciech Kilar.