« I’ve been here before. »

Katherine Bellaver, en découvrant l’Institut Paragon dans Furie1.

Dans le domaine de la musique de film, au cœur des années 1970, il est tentant d’envisager une filiation directe entre les compositeurs Bernard Herrmann (1911-1975) et John Williams (né en 1932), la carrière du premier ralentissant progressivement quand les partitions significatives du dernier allaient s’accumulant précipitamment. La relation amicale entre les deux hommes, tissée progressivement depuis les années 1950, favorise également la recherche d’une influence de l’aîné sur le cadet – une génération (vingt ans) les sépare, ce qui explique que la connexion se soit établie dans un premier temps par le père de John Williams, percussionniste pour Hollywood lorsque la famille emménage à Los Angeles en 1948. Encouragé par Herrmann dans son apprentissage de l’orchestration et de l’arrangement, poussé à composer sa propre musique, Williams semble vouloir s’inscrire dans la lignée de l’écriture herrmannienne, dont la puissance et l’efficacité, remarquées dès Citizen Kane (Orson Welles, 1941), ont grandement contribué au succès des classiques de la période américaine d’Hitchcock, entre 1955 et 1966.

L’ombre de Herrmann plane fréquemment au-dessus de certains souvenirs de John Williams, à différentes périodes de sa vie. À Derek Elley qui l’interroge à l’été 1978 sur sa partition la plus récente pour le cinéma – Furie, qui va nous intéresser dans le cadre de cet article –, il répond en évoquant naturellement la conjonction qui s’est faite avec Herrmann, par l’intermédiaire de Brian De Palma :

Comment est née votre dernière partition, Furie ?

Eh bien, j’avais beaucoup apprécié les derniers films de Brian De Palma, notamment Obsession [1976], dont j’aimais beaucoup la musique de Bernard Herrmann (si proche de Sueurs froides [Alfred Hitchcock, 1958]). Et je pensais que Brian avait servi la musique de Herrmann mieux que quiconque depuis tant d’années. Je lui ai écrit et je l’en ai remercié. Plus tard, je l’ai rencontré – entre-temps Bernard Herrmann était décédé – et nous avons parlé de Benny et il s’est avéré que Brian était un très proche de Steven Spielberg (dont la petite amie, Amy Irving, est une star du film). Un jour, Brian a fait irruption dans mon bureau de la Twentieth Century-Fox et m’a dit : « Écoutez, nous faisons ce film Furie, et hélas ce pauvre cher Benny n’est plus là et Amy est la star – voudriez-vous faire la musique ? » et j’ai dit : « Avec grand plaisir ». C’était donc une affaire de grande proximité et d’intimité2. (Elley 1978, 21)

Steven C. Smith, biographe de Bernard Herrmann (Smith 2002), en discussion avec le compositeur et chef d’orchestre William Stromberg, rappelle les mêmes faits :

John Williams a développé une amitié personnelle avec Bernard Herrmann dans les années 1960, lorsque les deux compositeurs travaillaient pour la 20th Century Fox et se croisaient également au sein de la branche télévisuelle d’Universal Studios. Williams a toujours considéré Herrmann comme une voix personnelle tout à fait unique et comme une sorte de mentor au cours de ses débuts en tant que compositeur de films prometteur. Herrmann a exhorté Williams à consacrer plus de temps à composer des œuvres pour la salle de concert et, comme Williams l’a rappelé à plusieurs reprises, sa voix portait conseil sur plusieurs questions concernant la musique et la création musicale3. (Smith et Stromberg 2021)

Et encore très récemment, en juillet 2023 à Los Angeles, Williams se confiait à Stéphane Lerouge :

Quant à Bernard Herrmann, je l’ai rencontré à Universal Studios. De Citizen Kane à Psycho, il incarnait une sorte d’idéal : un compositeur qui avait réussi à servir ses films avec des solutions musicales toujours inattendues, radicales et très personnelles. Nous sommes devenus proches […]. Herrmann aimait m’encourager, me conseiller, orienter certains de mes choix. Objectivement, il m’a aidé à avoir davantage confiance en moi, il m’a incité à composer ma première symphonie […]. Après sa disparition, j’ai été fier de prendre sa suite auprès de Brian De Palma sur Furie ou Alfred Hitchcock sur son chant du cygne, Complot de famille [1976]4. (Lerouge 2023, 6 et 12)

C’est donc dans les traces immédiates de Herrmann que s’inscrit Williams à la fin des années 19705 lorsqu’il accepte de composer la musique pour Furie. Le fait que Herrmann ait collaboré avec De Palma pour Sœurs de sang en 1973 puis pour Obsession (sorti en 1976), pour lequel John Williams avait déjà été pressenti après le choc de Les Dents de la mer (Steven Spielberg) à l’été 19756, n’est sans doute pas anodin dans la filiation consciente – et sans doute souhaitée par le réalisateur7 – entre les différentes partitions des thrillers de De Palma dans les années 1970, eux-mêmes placés dans la lignée et la réinterprétation de Fenêtre sur cour (Alfred Hitchcock, 1954), Sueurs froides (Alfred Hitchcock, 1958) et Psychose (Alfred Hitchcock, 1960). Pierre Berthomieu souligne lui aussi cette conjonction :

Au milieu des années 1970, le tragique Concerto pour violon apparaît comme son œuvre la plus personnelle, à laquelle répondent des musiques de cinéma comme Images [Robert Altman, 1972] ou Dracula [John Badham] (1979). Jouant d’associations de figures et de sons à la Herrmann (cordes et orgue comme dans Sœurs de sang ou Obsession de Brian De Palma), il crée un son angoissé plus viscéral : Furie et son motif circulaire macabre, ou Dracula et son thème aux accélérations voluptueuses, étrangement irrésolues, ou le thème du grand requin blanc, dont l’ostinato de deux notes évoque l’écriture d’Herrmann (l’ostinato d’une note répétée par les cordes stridentes du meurtre de Psychose). (Berthomieu 2011, 584)

L’ultime partition pour le cinéma de Herrmann, Taxi Driver de Martin Scorsese, date également de cette période et le compositeur, décédé la veille de Noël 1975, ne verra jamais la sortie en salle d’Obsession ni de Taxi Driver, début 1976. Dans ce tableau qui concerne les années 1972-1979, on peut observer les points de rencontre entre les trois hommes – pour Williams, il ne s’agit que d’une sélection de quelques partitions marquantes.

Tableau 1

|

Herrmann |

De Palma |

Williams |

|

|

1972 |

Get to Know Your Rabbit |

Images (Robert Altman) |

|

|

1973 |

Sœurs de sang |

Le Privé (Robert Altman) |

|

|

1974 |

Le Monstre est vivant (Larry Cohen) |

Phantom of the Paradise |

La Tour infernale (John Guillermin et Irwin Allen) |

|

1975 |

Les Dents de la mer (Steven Spielberg) La Sanction (Clint Eastwood) |

||

|

1976 |

Obsession |

Missouri Breaks (Arthur Penn) La Bataille de Midway (Jack Smight) |

|

|

Taxi Driver (Martin Scorsese) |

Carrie |

Complot de famille (Alfred Hitchcock) |

|

|

1977 |

La Guerre des étoiles (Star Wars8, George Lucas) Rencontres du troisième type (Steven Spielberg) |

||

|

1978 |

Furie |

||

|

1979 |

Dracula (John Badham) |

||

Productions croisées de Bernard Herrmann, Brian De Palma et John Williams (1972-1979). En gras, les collaborations au sein du trio.

Il semble que la figure tutélaire qui relie le trio est bien la figure hitchcockienne9. C’est ce que semble penser Vincent Haegele (2016, 102) : « Rien ne pourrait rapprocher De Palma, qui vit et travaille aux États-Unis, et Herrmann, le gentleman anglais dont la carrière semble s’être peu à peu arrêtée, rien si ce n’est l’ombre de Hitchcock lui-même. » On sait que la brouille naissante entre Herrmann et Hitchcock, culminant en 1966 avec la rupture au sujet du Rideau déchiré, peut s’expliquer en partie par les conseils émanant du compositeur quant à la mise en scène ou à la place que doit occuper la musique10. Un des traits de la personnalité de Herrmann est rappelé par De Palma lorsqu’il évoque la réaction du maestro quand, lors de leur première rencontre, le réalisateur choisit de projeter des extraits de Sœurs de sang avec la musique de Sueurs froides, Psychose et Pas de printemps pour Marnie (1964). Herrmann aurait interrompu subitement la projection et menacé d’abandonner le projet avant même le début de la collaboration. Un « Vous n’êtes pas Hitchcock » aurait même été lancé11.

Il paraît dès lors possible d’observer une continuité entre les partitions de Herrmann pour Hitchcock (la trilogie de référence, la plus souvent citée, correspond à Sueurs froides ; La Mort aux trousses [1959] ; et Psychose12) et la volonté de De Palma d’approcher le compositeur pour ses œuvres ouvertement référentielles – Sœurs de sang à Psychose et Obsession à Sueurs froides, avec en toile de fond Fenêtre sur cour, Rebecca (1940) ou encore Marnie. On peut noter également le souci de De Palma de prolonger en quelque sorte l’esprit de Herrmann dans ses exigences envers Pino Donaggio pour Carrie et John Williams pour Furie. S’il est vrai que, dans Carrie, ce sont avant tout la scène du bal (extrait 1) et ses ostinatos de cordes, ainsi que les accents brutaux de la manifestation des pouvoirs télékinétiques de l’héroïne (extrait 2), qui sont directement reliés à l’orchestre à cordes de Herrmann pour Psychose, dans Furie, Williams se place plus volontiers et peut-être plus aisément et plus profondément dans le sillage des partitions de Herrmann. Ce dernier reste pour lui un modèle de symphonisme auquel il aspire à la fin des années 1970 et que l’on peut entendre à des degrés divers dans ses partitions pour Les Dents de la mer (1975, puis dans Les Dents de la mer, 2e partie de Jeannot Szwarc en 1978), Complot de famille (1976), Black Sunday (John Frankenheimer), La Guerre des étoiles et Rencontres du troisième type en 1977, Superman (Richard Donner, 1978), Dracula (1979) puis Les Aventuriers de l’arche perdue (Steven Spielberg, 1981) ou encore E.T., l’extra-terrestre (Steven Spielberg, 1982). Ces partitions, qui remettent l’orchestre symphonique au centre de la musique de film et façonnent le style qui le rendra célèbre, partagent les mêmes influences que celles de Herrmann, grand anglophile qui regarde autant du côté de Copland, Barber et Ives que de Britten, Delius, Elgar et Vaughan Williams13.

Pour résumer le constat initial, la connexion se fait donc à plusieurs niveaux : Sœurs de sang n’est pas le premier film de De Palma, mais peut être considéré comme le film qui lance sa carrière, notamment après l’expérience traumatisante de Get to Know Your Rabbit en 197214. Sur les conseils de son monteur, Paul Hirsch, De Palma sollicite Herrmann pour ce film, puis pour Obsession qui est l’avant-dernier film du compositeur ; Williams met en musique, avec la bénédiction de Herrmann, le dernier film de Hitchcock (Complot de famille, en 1976). D’une certaine manière, une génération chasse l’autre – dans une dynamique de déférence et d’hommage. Et on comprendra donc que, plutôt que l’existence d’un héritage herrmannien chez Williams, qui semble avéré, ce sont surtout les modalités de manifestation de ce legs qu’il s’agit d’étudier à travers un exemple particulier, celui de Furie. Après une rapide présentation du film et de la musique emblématique de son générique, j’aborderai successivement trois scènes marquantes dans lesquelles la musique de Williams porte la marque de l’esthétique herrmannienne tout en développant un style plus personnel.

Furie et son générique

Sur un scénario de John Farris adapté de son propre roman publié en 1976, Furie, sorti sur les écrans américains en mars 1978, est l’unique collaboration entre Brian De Palma et John Williams. Dans la lignée de Carrie, quoique dans un genre moins horrifique, Furie15 suit une adolescente, Gillian, qui découvre qu’elle possède des pouvoirs paranormaux de télépathie et de télékinésie :

Jeune homme doté de pouvoirs télékinétiques, Robin est kidnappé par Childress, un agent qui a l’intention d’utiliser ses facultés comme force de dissuasion dans un chantage politique. Le père de Robin, Peter, veut à la fois retrouver son fils, qui le croit mort, et se débarrasser de Childress. La maîtresse de Peter, Hester, lui vient en aide en agissant comme espionne au sein de l’Institut Paragon où Robin a de toute évidence été gardé prisonnier. Avant de mourir de mort violente, Hester découvrira que Robin est psychiquement en phase avec une jeune femme dotée des mêmes pouvoirs que lui, Gillian. Cette dernière est ainsi capable de localiser le jeune homme. Mais rendu fou par les tests que lui a fait subir Childress, incapable de reconnaître son père lorsque celui-ci se présentera devant lui, Robin meurt et Peter se suicide par désespoir. Victorieux, Childress s’apprête à remplacer Robin par Gillian. Mais la jeune femme feint de coopérer pour mieux faire éclater sa vengeance. Usant de ses pouvoirs sur Childress, elle le fait littéralement exploser. (Blumenfeld et Vachaud 2019, 81)

Cette intrigue, qui ressort d’un thriller fantastique, se double d’une thématique politique et d’espionnage qui concerne principalement les protagonistes masculins et qui aborde des éléments à la fois légers, proches de la comédie (déguisement, parodie de course-poursuite…) et plus lourds (terrorisme, tourments psychologiques, flou temporel et géographique…). Ce problème de positionnement dans un genre précis est régulièrement relevé lorsqu’il s’agit de caractériser Furie. Par De Palma lui-même :

Frank Yablans [m’avait] proposé [Furie] parce que le sujet se rapprochait de celui de Carrie. Le film abordait un univers scientifique avec lequel je me suis toujours senti en phase. Mais j’ai traité l’histoire comme celle d’un film de genre, m’efforçant de la rendre le plus fantastique possible. C’était un exercice de style, il n’y avait pas de message que je souhaitais particulièrement faire passer. (De Palma, dans Blumenfeld et Vachaud 2019, 80)

Après avoir remarqué que Carrie était considéré comme un classique du film d’horreur, Samm Deighan (2013) considère pour sa part que « Furie comporte bien quelques éléments horrifiques, mais ressemble surtout à un thriller policier avec des moments d’action, de comédie noire, de complot et de paranoïa16. » Cet univers multiple va permettre à Williams d’opérer des choix importants quant à la place de la musique dans le film, mais également de faire jouer sa palette de compositeur de façon originale.

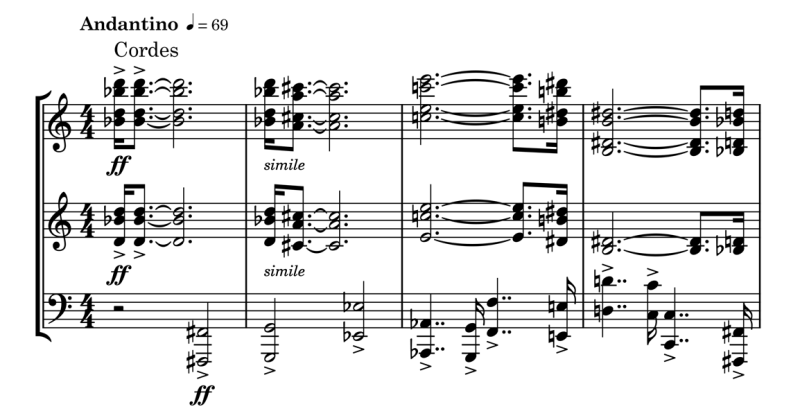

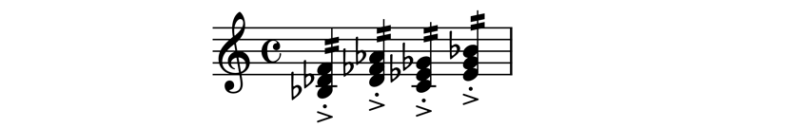

Dès le générique d’ouverture (extrait 3)17, qui déroule sobrement les crédits du film, l’arpège de fa mineur, ascendant puis descendant, avec la quinte brodée par la sixte mineure, rappelle immanquablement les arpèges du prélude de Sueurs froides, même si la structure de l’arpège diffère18. Le fait que la musique de Williams ne soit le support d’aucune image, mais seulement d’un générique, augmente sa portée symbolique et non illustrative. Le motif arpégé récurrent entend ainsi rendre compte du film dans son ensemble, à la manière de nombreux main titles de Herrmann pour Hitchcock – l’ambiance du thème de Psychose est le plus souvent citée à ce propos.

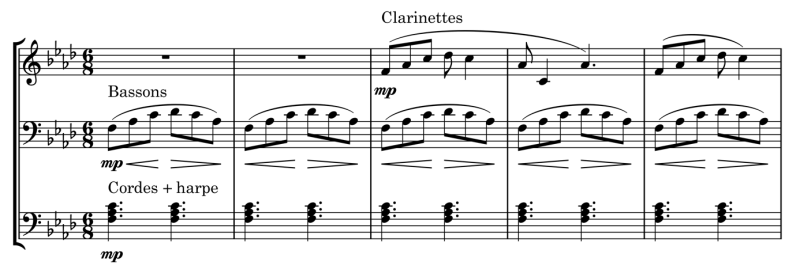

Exemple 1

Furie, générique de début, incipit (exemple tiré de Zacharopoulos 2020, 70).

D’une certaine manière, on peut dire que, sur le plan harmonique et du contour mélodique, les arpèges de Williams s’inscrivent dans le sillon de ceux d’Herrmann déroulant son accord fétiche, parfois appelé « Hitchcock chord » (Brown 1982, repris dans Brown 1994, 148-174), un accord parfait mineur assorti d’une septième majeure, que Cécile Carayol qualifie d’« intrinsèquement lié à l’instabilité psychique des héros » (Carayol 2015, 92) et qui utilise un « miroir musical » ou une « spirale sonore » (« musical mirrors, sonic spirals », Blim 2013, 22)19.

Exemple 2

Sueurs froides, prélude (générique de début), incipit.

La musique de Sueurs froides fait partie des partitions de Herrmann les plus étudiées20, et je ne retiens ici que la régularité symétrique, rythmique et intervallique. Plusieurs traits herrmanniens sont repérables ici : le mouvement contraire ; les dissonances de septième et de seconde ; la réitération d’un motif, simplement décalé d’une seconde21, ou répété un ton au-dessus ou en-dessous22, comme dans le générique de Sœurs de sang.

Exemple 3

Sœurs de sang, générique de début, incipit.

L’utilisation extensive du thème principal de Furie dans cette configuration orchestrale – les bois et les saxophones accompagnant la clarinette solo, puis l’élargissement vers les cuivres et les cordes – ne se fait que dans les génériques de début et de fin. Pendant toute la durée du film, seules apparaissent les récurrences et développements de l’incipit de ce thème – variations habituelles de timbre, de rythme, de tonalité, etc. L’arpège initial se voit ainsi inséré dans des contextes musicaux très variés, depuis son occurrence synthétique à découvert jusqu’à une déformation majorisée au calliope (« Death on the Carousel »), en passant par un appel du cor sur pédale ou un choral de cuivres (« Fog Scene ») ou encore une binarisation aux bois aigus et percussions (« Thru the Alley »), etc.

L’ennui avec un thème qui utilise des arpèges d’accords parfaits, c’est qu’il est immanquablement ancré dans un langage harmonique bien défini ; mais si l’enchaînement de ces accords se fait tortueux et volontairement imprévisible, la sensation ressentie passe de celle de stabilité à celle d’un malaise. C’est le cas pour les relations de tierce utilisées systématiquement par Williams dans la construction du thème principal de Furie et qu’on peut repérer à d’autres endroits de son œuvre filmique23. Accord de fa mineur vers ré bémol mineur ; ré bémol mineur vers mi mineur ; mi bémol mineur vers fa dièse mineur : ces relations bien connues en harmonie tonale de notes communes et de relations médiantiques, apparaissent ici dans un ordre qui semble imprévisible et qui ne concernent que des accords parfaits mineurs. La stabilité rythmique et l’équilibre mélodique symétrique du thème semblent donc contredites par des relations harmoniques plus surprenantes et produisant une certaine incertitude tonale.

En outre, le fait que l’accompagnement énonce un élément répétitif, repris d’ailleurs par la mélodie, assure son ancrage immédiat et définitif dans la mémoire du spectateur. Il assure donc la capacité de le reconnaître et de le suivre, ce qui en fait un excellent thème, ductile en tant que mélodie à l’avant de l’orchestre, ou comme thème secondaire, contrechant, voire pur accompagnement. L’idée générale de Williams est donc d’utiliser le motif de tête de ce thème comme élément récurrent pour l’ensemble du film, dont il peut représenter, par la malléabilité de son aspect, les différentes facettes24. À cet égard, le fait que le générique de début soit construit en crescendo, et s’achève sur do, comme la musique des dernières images du film, montre la tentative de mise en correspondance entre le niveau microstructurel du générique et le niveau macrostructurel du film dans son ensemble. Il est par ailleurs intéressant de noter que, si ce thème n’est pas à proprement parler un leitmotiv associé à un personnage, il serait d’une certaine manière un leitmotiv filmique, un pur motif musical répété, que Williams va pouvoir aisément exploiter dans des hauteurs, des timbres et surtout des contextes différents. En effet, sa grande flexibilité et versatilité rythmique, tonale, orchestrale et audiovisuelle plaide pour une caractérisation comme leitmotiv. Et il semble que ce procédé corresponde à une pratique herrmannienne. Vincent Haegele se range à cet avis, lui qui a noté l’absence dans Sueurs froides de thèmes rigoureusement associés à des personnages (sauf peut-être le thème de Madeline), et qui poursuit :

Dans Obsession, le principe [d’absence de leitmotiv] est poussé encore plus loin. Là aussi, nulle trace de leitmotiv, mais un seul et même motif obsédant confié d’abord à l’orchestre tout entier et à l’orgue, puis repris en écho par le chœur. Le motif se compose en tout et pour tout de deux accords possédant la même fondamentale, simplement dégradé d’une seconde majeure. (Haegele 2016, 114)

Le rapprochement fréquent opéré entre le thème conducteur filmique et le leitmotiv wagnérien, bien que tentant, ne tient pas l’analyse précise que l’on peut en faire. Chloé Huvet en scelle le sort dans un chapitre de son ouvrage sur Star Wars (Huvet 2022, 65-92), en affirmant qu’il faut se garder de rapprocher systématiquement le leitmotiv filmique du leitmotiv wagnérien, puisque la nature même du médium filmique va à l’encontre de la continuité recherchée par Wagner et des dimensions tentaculaires des opéras de Wagner. Mais, en soulignant la « malléabilité référentielle du leitmotiv » (74) et en repérant des « glissements référentiels et [la] transférabilité des motifs à grande échelle » (77), Huvet décrit dans le même temps la possibilité d’existence de thèmes conducteurs filmiques, caractérisés par une malléabilité intrinsèquement musicale et par des glissements référentiels nombreux. Dans un entretien avec Royal S. Brown, Bernard Herrmann semble aller dans le même sens, en mettant à mal le « système des leitmotiv » au profit du motif bref ou de la phrase courte25 :

Je pense que la phrase courte présente certains avantages. Je n’aime pas le système des leitmotiv. La phrase courte est plus facile à suivre pour un public qui n’écoute qu’avec une demi-oreille. N’oubliez pas que le mieux que le public fait, c’est une demi-oreille. Vous savez, la raison pour laquelle je n’aime pas ce genre de mélodies, c’est qu’une mélodie doit faire huit ou seize mesures, ce qui vous limite en tant que compositeur. Une fois que vous avez commencé, vous devez terminer – huit ou seize mesures. Sinon, le public ne comprend pas de quoi il s’agit. Cela revient à mettre des menottes à soi-même26. (Brown 1994, 291-292)

Une vingtaine d’apparitions du thème de Furie peuvent ainsi être dénombrées, montrant son hégémonie musicale et en même temps son incroyable versatilité, car il apparaît toujours différent ; tant et si bien que les autres thèmes en sont vraiment réduits à la portion congrue – notamment un thème vif et enjoué associé à Gillian, et un autre plus sobre attribué à Hester. Ses deux premières utilisations inscrivent définitivement le thème dans le récit. Après la scène d’ouverture au Moyen-Orient en 1977, où Robin se fait enlever par Childress et que Peter est laissé pour mort (le tout sans musique, même si un cue, intitulé « Out of the Water », avait été écrit par Williams), on découvre Gillian à Chicago en 1978, accompagnée de son amie LaRue (jouée par Melody Thomas27). Cette dernière lui fait réviser sa leçon d’histoire, mais le nom que Gillian cherche (celui de l’homme politique belge Paul-Henri Spaak) ne lui revient pas, jusqu’à ce qu’elle croise le personnage joué par William Finley, Raymond Dunwoodie, dont elle trouve le nom comme par magie, pensant que son amie le lui a soufflé (09:35). Ses talents cachés de médium nous apparaissent alors, à travers la présence fugitive du thème au synthétiseur ARP, dont le timbre synthétique glissé n’est pas sans rappeler celui du thérémine, fréquemment utilisé pour évoquer des phénomènes paranormaux, les extraterrestres, les éléments fantastiques ou fantomatiques, etc. Herrmann en fait d’ailleurs une utilisation remarquée dans le film de Robert Wise, Le Jour où la Terre s’arrêta…, en 195128. Sa deuxième apparition (17:13) a lieu lors d’une expérience de télékinésie menée par Hester (Carrie Snodgress) et Ellen Lindstrom (Carol Eve Rossen), où Gillian perçoit un flash très perturbant29. Et il possède ici une qualité timbrale complètement différente des clarinettes qui l’énonçaient originellement dans le générique de début. Renforcé par son énoncé dans des timbres distincts, le thème est donc d’emblée associé aux phénomènes paranormaux – don médiumnique et télékinésie – et semble devoir varier de façon incessante, au gré de l’action.

Déjà-vu et déjà-entendu : la scène de l’escalier

Ironie de l’histoire, le plagiat ou la paraphrase souvent reprochés à De Palma dans son maniérisme vis-à-vis de Hitchcock, peuvent se reporter de façon parallèle sur l’attitude de Williams vis-à-vis de Herrmann – car tout est, finalement, affaire de transmission et d’héritage. Et quand le contexte de ces rencontres est façonné par un film où le déjà-vu, la réminiscence, le souvenir, le « retour à », l’obsession, sont des thèmes importants, le « déjà-entendu » peut s’avérer une manière de faire tout à fait efficace.

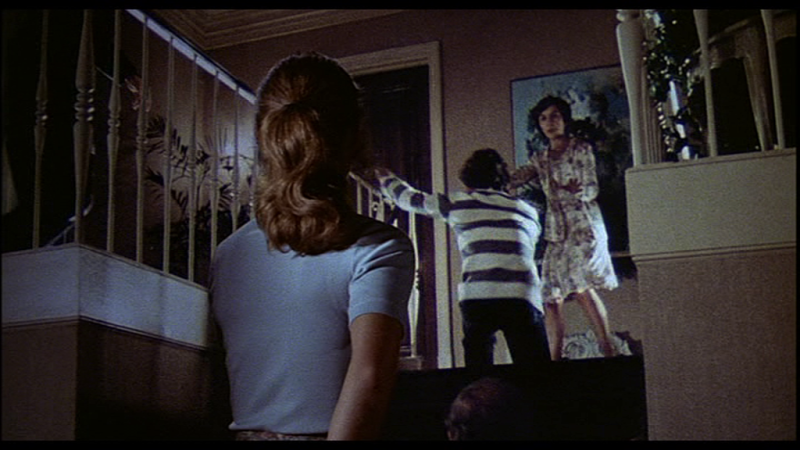

Ainsi, une première apparition d’ampleur de l’univers herrmannien chez Williams peut s’entendre lors de la première vision nette de Gillian, qui se produit lorsqu’elle trébuche dans l’escalier et se rattrape à la main du Dr Jim McKeever (Charles Durning). La parenté avec Sueurs froides, qui semble évidente, se situe à plusieurs niveaux :

-

dans le lieu de l’escalier, même s’il n’est pas ici question d’acrophobie comme dans Sueurs froides, mais d’un pas de danse disgracieux qui déstabilise Gillian ;

-

dans le fait que la scène perçue par Gillian dans sa vision concerne la chute (de Robin) d’un point élevé, même s’il est question ici de défenestration, et non de l’ouverture sur le vide du clocher d’une église ;

-

dans le tournoiement rotatif opéré par la caméra, comme dans l’escalier de Sueurs froides ;

-

dans les jump cuts30 qui produisent un effet zoom rapide31 ;

-

enfin, dans la parenté musicale avec le thème principal de Sueurs froides32.

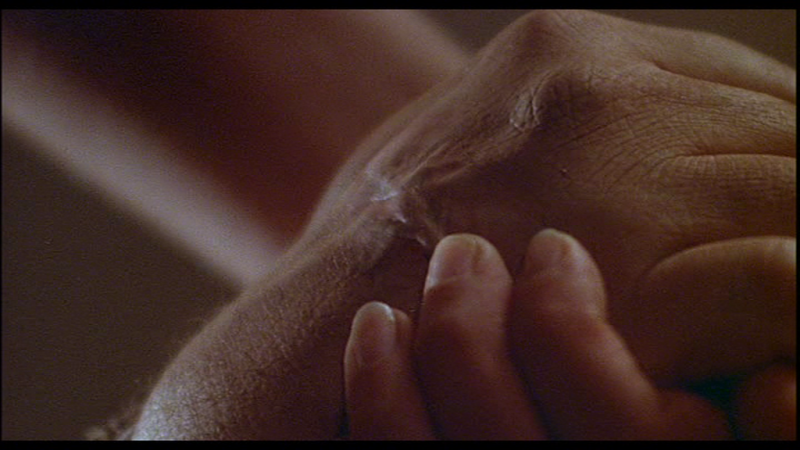

En effet, la mise en musique de Williams, contenue dans le cue « Vision On the Stairs », propose, à l’instar du thème principal de Sueurs froides, un élément bref et répétitif – sorte de miroir du thème principal, avec demi-ton et arpège, dont l’inversion tend à figurer le passage vers un événement passé, antérieur. Divisée en trois moments, la séquence musicale débute par la vision déclenchée par le contact des deux mains, lorsque McKeever rattrape instinctivement Gillian qui a malencontreusement trébuché dans les escaliers.

Figure 1

Furie, les mains de McKeever et de Gillian entrent en contact (47:40).

© 20th Century Fox

Au fur et à mesure que la vision se déploie, la caméra tourne autour de Gillian, dans la transposition tournoyante d’une danse – qui était le sujet abordé par les deux personnages juste avant cette séquence. La caméra suit le mouvement enveloppant du motif musical, avec des plans alternés sur la main de McKeever, élément déclencheur de la vision : début de la musique, accentué, à 47:40, répétition de l’accent synchronisé à 47:48, puis de nouveaux plans à 47:55 et 48:04 avant la blessure originelle et explicative à 48:19 que le toucher de Gillian ne fait que raviver et rouvrir. Le double motif descendant associé à Gillian, constitué d’un demi-ton suivi d’une tierce mineure (mi bémol - ré - si puis do - si - sol dièse), surplombé par le contrechant du piccolo, devient de plus en plus présent jusqu’à saturer la texture dans un grand crescendo. Ici, l’utilisation de la musique semble donc très proche de Sueurs froides.

Figure 2

Furie, vision de Gillian (47:59).

© 20th Century Fox

Le second moment, aboutissement du crescendo, correspond à la défenestration de Robin, où le tournoiement atteint son apogée, avant la troisième et dernière section, au moment de la séparation des mains.

Figure 3

Furie, les mains se séparent alors que la vision prend fin (48:21).

© 20th Century Fox

On assiste alors au retrait immédiat de la musique, tout à coup mixée beaucoup plus bas que la réplique de Gillian, apeurée à la fois par la blessure qu’elle a infligée involontairement au docteur, et par la vision de l’accident de Robin : « Don’t touch me anymore, don’t touch me ! ».

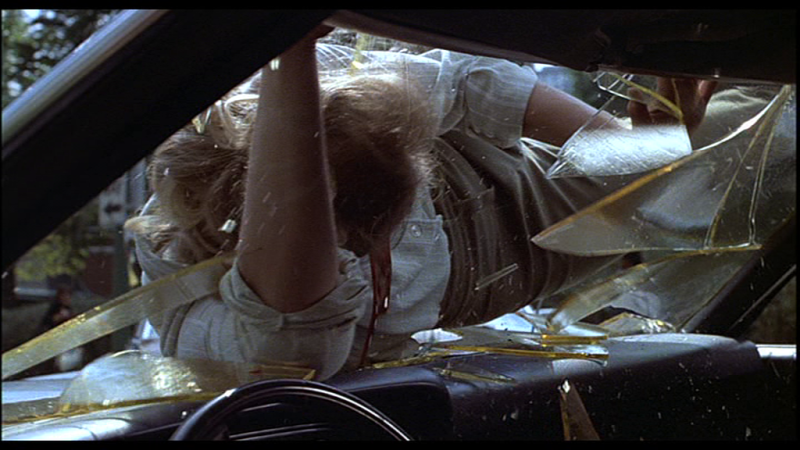

La scène de ralenti comme poème symphonique

La seconde étude de cas concerne le passage le plus célèbre du film, l’évasion de Gillian de l’Institut Paragon, avec la complicité d’Hester, qui donne lieu à une scène de ralenti33, technique qu’affectionne particulièrement De Palma, qui l’utilise dans de nombreux films34. La scène correspond au cue « Gillian’s Escape ». De Palma confie à Paul Mandell, à propos de l’utilisation du ralenti dans cette séquence :

Je pense que [le ralenti] rend les choses vraiment poétiques et romantiques, et c’est aussi très bien pour intensifier le drame. C’est particulièrement intéressant pour les plans de réaction parce que cela leur donne beaucoup d’impact. J’ai choisi de l’utiliser pour la mort d’Hester car c’était la mort la plus émouvante du film. Je voulais aussi le structurer autour de son point de vue – elle est heureuse et euphorique et puis bang, la voiture la heurte35. (Mandell 1978/2003, 51-52)

La scène (extrait 5) se découpe, de mon point de vue, en onze parties car la musique débute en fait, de façon presque imperceptible, au moment de l’ouverture par Hester de la porte de derrière à l’aide de la carte magnétique qu’elle a fait mine de chercher pendant plusieurs minutes – élément déterminant de la mise en scène censé aider Gillian à s’échapper, alors qu’elle-même simule une grande apathie pendant son petit déjeuner. Williams propose ici un véritable poème symphonique qui semble illustrer la totalité de la scène au ralenti, dont la très grande majorité des bruits sont effacés, laissant à la musique un primat hégémonique, uniquement perturbé par certains éléments déterminants de l’action. Le temps musical prend ainsi le dessus sur la temporalité ralentie du film, comme si le maintien et la coïncidence de deux temporalités différentes pouvaient faire ressentir au spectateur une perception altérée et schizophrénique de la réalité telle que vécue par Gillian. Le sous-texte est aussi présent, comme une sorte de courant sous-jacent : la musique ne se contente pas d’accompagner la scène que l’on observe lorsqu’elle est diffusée, mais véhicule également la tension inhérente à la destinée générale de Gillian (et, de façon corollaire, celle de Robin) et aux péripéties mouvementées dont elle est la victime. Voici les onze parties, rapidement décrites du point du vue visuel et musical.

1 — 01:21:06

Accords tenus aux cuivres, en léger crescendo jusqu’à l’accent de mickey-mousing (chute des colis poussés volontairement par Hester). Motif principal utilisé comme questionnement, comme élément interrogatif, aux bois (flûte). Puis cordes tenues et légèrement pulsées dans le grave, pour créer la tension de l’attente (quand Gillian se décidera-t-elle à bouger de sa chaise ? nous demandons-nous avec Hester).

2 — 01:22:15

Envol littéral de Gillian qui s’évade, suivie de Hester – la vélocité de Gillian est rendue à la fois féérique et presque irréelle par le début du ralenti. Petite harmonie36, motif de Gillian aux cordes, chatoiement de la harpe et des percussions aiguës.

Figure 4a

Furie, évasion de Gillian (01:22:23).

© 20th Century Fox

Hester chute après avoir percuté un gardien. Cette première chute incongrue et sans gravité préfigure sa mort imminente.

3 — 01:22:49

Juste avant le crissement de pneus37, mise en place d’un ostinato aux cordes, en pizzicato, ponctué par les notes répétées aux cuivres, en question-réponse. Hester se relève et se remet à courir, ce qui nous permet de continuer à suivre Gillian depuis son point de vue, alors que la voiture menaçante effectue son demi-tour.

Figure 4b

Furie, Gillian vue par Hester (01:23:07).

© 20th Century Fox

4 — 01:23:03

Le second crissement de pneus et le coup de klaxon ramènent le thème de l’envol et de l’évasion, car nous revenons sur Gillian, et adoptons son point de focalisation – donc la fuite paraît possible. Mais l’arrivée d’un joggeur, depuis un autre point de vue en plan fixe, semble menacer cette issue heureuse.

5 — 01:23:28

Le bruit de la voiture passant outre la barrière, initiant un rythme iambique (avec valeur longue accentuée) aux cordes tandis que les cuivres énoncent un motif de quatre notes (un arpège descendant suivi d’une sixte ascendante, sorte de miroir du motif principal). La voiture fonce sur Gillian, tandis qu’on aperçoit pour la première fois la voiture jaune dans laquelle attend Peter.

Figure 4c

Furie, la voiture fonce sur Gillian (01:23:38).

© 20th Century Fox

Les timbales participent à l’emballement et au crescendo, et la phrase répétée des cuivres se fait de plus en plus longue, sur un modèle stravinskien d’accumulation, au fur et à mesure que le plan se resserre sur l’arme à feu que tient Peter, jusqu’au coup de feu.

6 — 01:23:54

Coup de feu. Pédale de cordes (mi aigu). Les éléments chromatiques, octaviés, ressemblent au traitement de Morricone pour la scène de la gare dans Les Incorruptibles. « Watch out » muet de Peter, qui ne peut empêcher la projection de Hester.

7 — 01:24:06

Projection de Hester dans le pare-brise. La musique se fait plus emphatique avec la domination des cordes. Une formule cadentielle entraîne le demi-tour de Gillian.

Figure 4d

Furie, Hester est projetée dans le pare-brise (01:24:08).

© 20th Century Fox

8 — 01:24:18

Demi-tour de Gillian qui se rend compte du drame. Le mode 3 de Messiaen, tronqué (appelé aussi échelle nonatonique) apparaît ici dans une forme descendante, propre à exprimer la tristesse, la mort, le deuil38. Visages de lamentation, effroi, pleurs.

Figure 4e

Furie, Gillian se rend compte du drame (01:24:28).

© 20th Century Fox

9 — 01:24:45

Peter sort de sa voiture. Sur fond de notes répétées, les cors rappellent le thème principal, avec un contrechant chaotique et acrobatique des cordes, montrant la confusion extrême des personnages. Le joggeur (le dangereux Robertson) s’approche en courant et finit par empoigner Gillian, accompagné par une ascension de la ligne mélodique.

Figure 4f

Furie, Robertson empoigne Gillian (01:25:21).

© 20th Century Fox

10 — 01:25:28

Après le plan sur le visage ensanglanté de Hester en jump cuts, le temps se fige sur une note aiguë tenue (ré bémol). Se produisent alors les coups de feu de Peter sur Robertson. Pour trois d’entre eux sur quatre, ils sont synchronisés avec les accents des cors (aigu/grave en alternance). Puis la ligne mélodique redescend, comme la tension lorsque Peter emporte Gillian dans ses bras.

Figure 4g

Furie, Peter emporte Gillian (01:25:59).

© 20th Century Fox

11 — 01:25:53

Une arabesque des bois a ramené le thème aux cordes. Transition vers le bus qui roule de nuit. La musique s’interrompt dans la tonalité de do mineur (01:26:33) quand on découvre Peter puis Gillian dans le bus.

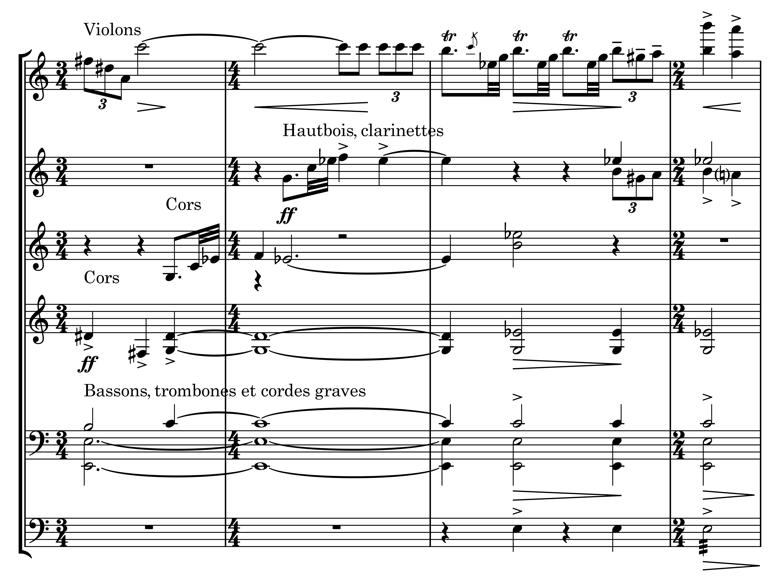

La construction rhapsodique de ce cue de plus de cinq minutes présente la réutilisation des motifs principaux (associés à la furie et à Gillian) dans le cadre d’une scène d’ampleur où la musique, par l’artifice du ralenti, acquiert une importance particulière. Jouant sur le retour des éléments connus et la nouveauté de la conduite de la scène qui se déploie sous nos yeux, Williams fait fonctionner à plein la répétition des motifs de proche en proche, à la manière de Herrmann : réitération immédiate d’un élément énoncé – comme on peut l’entendre dans de nombreuses scènes de Sueurs froides ou, par exemple, dans la scène du mont Rushmore de La Mort aux trousses. De même, il utilise la confrontation d’éléments dans des registres opposés, tels que les bois aigus (piccolo, flûte) contre les cuivres graves (tuba, trombone).

L’apothéose finale

Je suis un styliste avant tout, j’adore voir des scènes d’action et c’est pour ça que je conclus souvent mes films par une apothéose de violence. C’est comme en musique, il y a un crescendo, la tension monte, et je sais très bien faire ça. (Blumenfeld et Vachaud 2019, 84)

La scène finale de Furie (extrait 6) illustre parfaitement les propos de De Palma, et la correspondance musicale dont il parle fonctionne à plein, grâce au travail de Williams. Après le monologue de Childress qui tente d’amadouer Gillian pour qu’elle remplace Robin comme sujet d’expérimentation, celle-ci se contente, dans l’étreinte avec le personnage machiavélique, de lui baiser les yeux. La musique débute au moment où les jump cuts révèlent le saignement instantané que Gillian a provoqué (01:48:50). Toujours silencieuse – sa parole se limitera à un simple « You go to hell ! » final –, Gillian manie alors pendant deux longues minutes la furie que lui a transmise Robin à sa mort39.

La montée en puissance progressive de la musique assure deux fonctions principales : combler le vide induit par la rupture de communication entre les deux personnages (limitée à des cris de colère et d’effroi de Childress, et à l’ultime parole vengeresse de Gillian) et représenter le caractère inéluctable de la mise à mort de Childress. Pour ce faire, le compositeur use de deux procédés : l’absence de mélodie, qui laisse place à de courtes figures rythmiques ; le langage chromatique, qui crée une instabilité tonale. Cette déstabilisation de la tonalité renvoie à la propre démarche hasardeuse et aveugle de Childress, qui chute puis ressent la puissance de la furie l’atteindre au plus profond de son être. Ainsi, la progression de la musique par demi-tons dessine ce parcours hésitant mais inéluctable, tandis que l’accumulation progressive d’instruments, majoritairement dans le timbre des cordes, accroît l’intensité de la scène – procédé utilisé également par Herrmann. L’arrivée des cors puis du thérémine rappelle les couleurs privilégiées par Herrmann. Autre trait partagé par les deux compositeurs et qui est mis au jour ici : l’absence de synchronisme direct et de mickey-mousing. La musique tend à accompagner l’action sans être redondante – une vertu cardinale dans cette scène exagérée où la situation excessivement tragique est mise en scène dans une violence débridée aux effets si hyperboliques qu’ils pourraient susciter autant la stupéfaction que le rire.

Dès le début du cue, le rythme pointé adopté par Williams peut faire penser à l’incipit de la Cinquième Symphonie de Chostakovitch (1934), dans un langage néoclassique qui fait la part belle aux cordes.

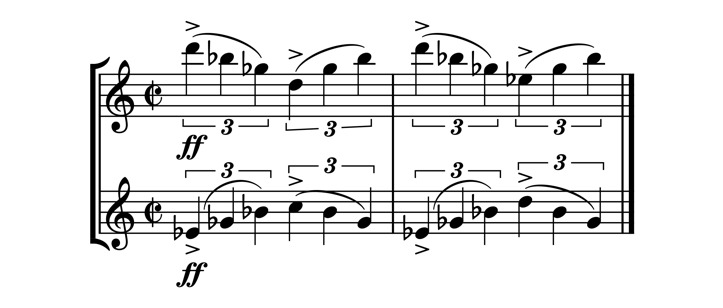

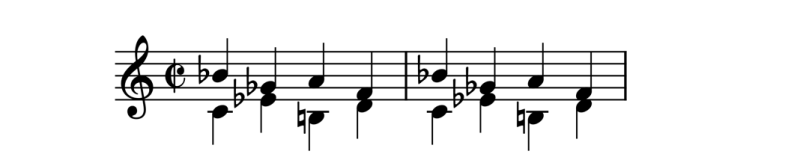

Exemple 4

Furie, début du cue final.

L’arrivée de la pédale de basse sur mi (01:49:29) correspond à l’entrée des percussions, et des bois et cuivres graves (bassons, contrebasson, trombones), juste après celle des cors (01:49:22). C’est le moment choisi pour l’énoncé du motif de la furie, entonné par deux trombones dans le médium grave et modifié de façon dynamique par un vigoureux rythme pointé. Le timbre et la puissance inédits de cette occurrence pourraient représenter l’évolution du personnage de Gillian qui, depuis la timide découverte de ses capacités jusqu’à l’ultime utilisation de son pouvoir, a acquis progressivement le contrôle de la furie et entend bien en user de façon meurtrière et vengeresse.

Dans le moment qui précède le « You go to hell ! », l’harmonie, toujours fondée sur une pédale de mi, se stabilise sur do mineur aux voix supérieures (01:49:35). Les hautbois et clarinettes énoncent d’ailleurs une variation de l’arpège de la furie (sol - do - mi bémol - fa - mi bémol) qui produit un enrichissement de l’harmonie, visible par l’arpège des cordes : la - do - mi bémol - sol -si, contenant le Hitchcock chord.

Exemple 5

Furie, cue final, arrivée du thème de la furie.

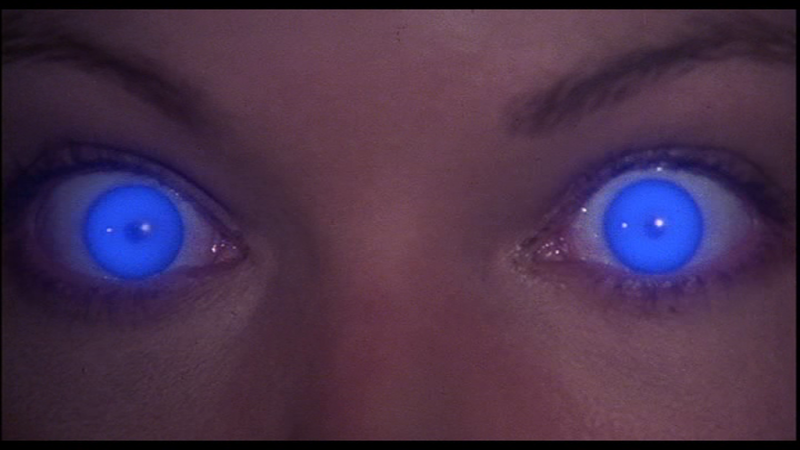

Les convulsions de Childress, conséquences de la résolution de Gillian de l’envoyer en enfer, correspondent au déplacement du centre tonal vers do (d’abord par l’alternance d’un accord augmenté do - mi - sol dièse - si et d’un accord situé à distance de triton fa dièse - do - mi) et à l’entrée du synthétiseur. La fin semble proche : l’harmonie est parvenue à sa tonalité finale (do) mais se montre ouvertement dissonante (demi-tons, fausses octaves, tritons, accords augmentés), les effets intérieurs de la furie ont été convoqués par la cellule matricielle et par le synthétiseur, et le temps de Childress semble compté – pulsé et comme décompté qu’il semble être par les contretemps des instruments graves et des timbales. Williams ajoute à ce dispositif les timbres des chimes et de l’orgue qui signent le style horrifique. Enfin, l’arrivée massive des six cors en trémolos, correspondant à une accélération définitive du tempo, se fait sur les yeux bleus de Gillian et sur un motif répétitif de quatre accords (si bémol mineur / ré bémol mineur / do mineur / mi bémol mineur), que couvre presque totalement l’ultime cri d’effroi de Childress (01:50:05).

Figure 5

Furie, les yeux de Gillian s’illuminent en bleu (01:50:04).

© 20th Century Fox

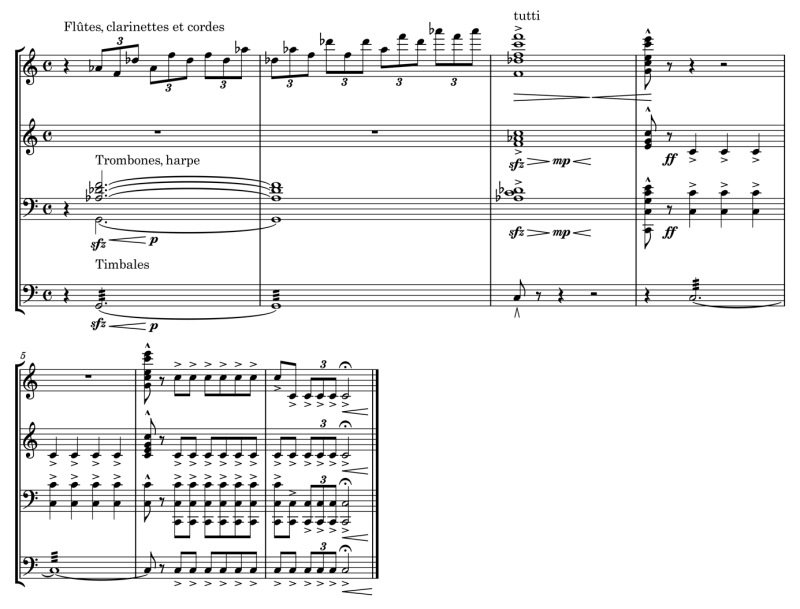

Exemple 6

Furie, cue final, début de la partie Subito presto.

La réitération intensive de ce motif d’accords mineurs (cette minorisation généralisée a été repérée dès le générique) fait immanquablement penser aux motifs de prédilection de Herrmann, celui de Sœurs de sang notamment. C’est sur cette répétition que débutent les treize explosions de Childress, dans une fanfare de plus en plus assourdissante. L’harmonie de ré bémol majeur, qui a été introduite sur la dominante sol, se superpose à la tonique do sur l’ultime plan, au ralenti, de la tête de Childress volant dans les airs. L’accord joue alors le rôle d’une appoggiature dissonante qui, ménageant un moment libéré de toute pulsation autre que les trémolos et glissandi, se résout triomphalement sur l’accord final de do majeur.

Exemple 7

Furie, cue final, dernières mesures de la coda.

Conclusion

Inscrite volontairement dans la lignée de l’écriture de Herrmann, selon le souhait de De Palma, la musique de Williams pour Furie manifeste l’utilisation de certains procédés issus du langage de Herrmann : ostinato, éléments répétitifs de proche en proche, cordes incisives, cuivres en avant, opposition des registres. Les partitions de Herrmann pour Hitchcock témoignent, selon Daniel Golding, de ces caractéristiques musicales dominées par l’abandon de la mélodie au profit d’une utilisation intensive de la répétition et du leitmotiv filmique.

Les idées musicales remarquables présentes dans les scores hitchcockiens de Herrmann mettent souvent l’accent sur la répétition interne. Souvent, des sections de la musique de Herrmann consistent en une courte idée répétée de différentes manières ; utilisé d’une part pour masquer partiellement cette répétition, mais d’autre part pour favoriser le suspense et l’ambiance obsessionnelle et le mouvement cyclique de chutes, de poursuites ou de voyages que l’on retrouve souvent chez Hitchcock. Les plus notables de ces stratégies répétitives sont le chromatisme et l’instrumentation40. (Golding 2011)

Or, en parallèle de ces éléments indéniablement hérités de Herrmann, le langage propre au style de Williams se fait également jour (chatoiement de la harpe, renforcement des percussions, inclination empathique de la musique), qui le place dans la lignée directe des compositeurs sensibles à l’orchestration au service de la tension psychologique des films. Et si Furie semble la partition de Williams la plus immédiatement et éminemment herrmannienne, on peut observer que des graines de cet héritage avaient été semées dans des films des années 1970 sur lesquels Williams avait travaillés, et dans lesquels il mettait déjà en œuvre des procédés de variation et de malléabilité des motifs. En effet, pour Le Privé (1973), Robert Altman a demandé au compositeur d’écrire une chanson qui serait réutilisée et apparaîtrait sous des aspects différents tout au long du film :

La musique était une très bonne idée – qui revient entièrement à Bob. Il a dit : « Est-ce que ça ne serait pas génial s’il y avait une chanson, une seule chanson omniprésente, interprétée de façons différentes ? » Nous allions chez un dentiste, dans un ascenseur et il y avait cette musique partout, irritante. Elle était là, dans tous les interstices, presque comme un motif que l’on décline à l’infini. Je pense que c’est totalement unique. (John Williams, cité dans Zuckoff 2021, 270)

Auparavant, pour Images, Williams avait également usé de techniques de tension psychologique par les cordes et percussions (par exemple le cue « Reflections » [extrait 7]), comme dans La Sanction (Clint Eastwood, 1975, cue « Up the Drainpipe » [extrait 8]) ou Rencontres du troisième type (par exemple le cue « Climbing the Mountain » [extrait 9]) – quelques exemples d’une filiation qu’il serait intéressant de repérer dans d’autres œuvres de la filmographie williamsienne. Car dans Furie, comme cet article a tenté de le montrer, l’héritage herrmannien est donc assumé, tout en étant dilué, en quelque sorte, dans la sûreté stylistique déjà affirmée de Williams qui, presque au même moment que la mort de Herrmann en 1975, semblait assez mûr pour en assimiler et en déployer les codes et les recettes de façon personnelle.