Sous un pseudonyme masculin, Mme Quioc (1861-19 ?) édite des ouvrages pour la jeunesse. La raison en est qu’elle écrit également pour un lectorat adulte, ce dont témoigne son premier roman, Le Vieux Château des Airelles, édité en 1889. Sa production toutefois, demeure modeste, puisqu’elle publie en tout une dizaine de textes entre 1889 et 1935 – année de la publication de Deux enfants qui avaient envie de tout. En 1892, elle gagne le prix Montyon pour Mon chevalier.

En 1898, elle propose sa version du roman de poupée avec Les Mémoires de Primevère, offrant un traitement parfois original des passages devenus canoniques – comme lorsque Primevère se voie mariée à une statue… déjà mariée ! Si dans ces mémoires, une fois n’est pas coutume, la poupée conserve sa « maman » originelle – qui, à la fin, transmettra le jouet à sa propre fille –, Gabriel Franay réussit à varier les milieux sociaux présentés grâce au prêt de la poupée. Primevère se retrouve ainsi dans les mains de la petite Thérèse, qui l’emmène à une réunion de jeunes filles aisées, invitées à réparer des poupées pour les enfants pauvres. L’organisation en est rigoureuse et a tout d’un atelier ouvrier : chaque compétence et chaque âge a son rôle à jouer. Éloge du goût de l’ouvrage, apprentissage des cadres de la charité, conformation aux préceptes moraux dominants et éducation religieuse se mêlent dans un texte qui ne peut qu’attiser la curiosité de notre regard contemporain.

Amélie Calderone

Gabriel Franay, Les Mémoires de Primevère, 1898 (extrait)

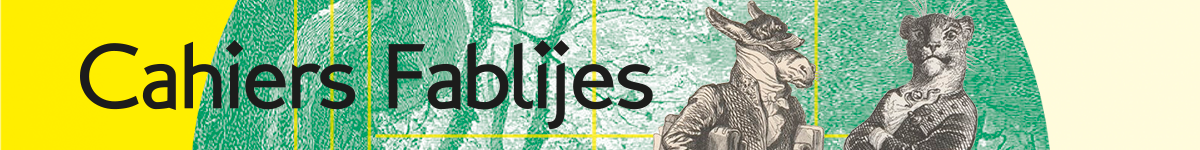

Elle nous fit entrer dans un joli salon vitré comme une serre, où l’on voyait très clair pour travailler. Il y avait au milieu une table sur laquelle étaient posées plusieurs caisses. Autour d’une table ronde, couverte de morceaux d’étoffe, trois jeunes filles, un peu plus grandes que Thérèse et très bien mises, cousaient chacune un petit vêtement de poupée, avec beaucoup d’application.

Mlle des Bordes examina leur ouvrage (fig. 1).

« Allons, Madeleine, cela va très bien, vous pourrez bientôt passer aux layettes et coudre une brassière pour un vrai bébé. Lucette, ma chérie, vos points sont un peu grands. Bien, Camille, voilà une boutonnière très réussie. Et vous, mes enfants, que faut-il vous donner à faire ?

— Tout ce que vous voudrez, mademoiselle », répondit Tiphaine2, tandis que Thérèse disait modestement :

« Je ne suis pas encore une ouvrière bien habile.

— C’est bon, j’en ai pour tous les goûts. Pourtant je n’oserais vous offrir ces langes à ourler pour ce poupon sans bras ni jambes ; il faut garder cela pour les toutes petites de cinq ou six ans. Que diriez-vous de ce petit manteau à soutacher3 ?

— Ce sera bien amusant, merci, mademoiselle, répondit Thérèse.

— Et vous, Tiphaine, puisque vous êtes bonne à tout, je n’ai pas envie de vous faire coudre pour l’instant. Un peu plus tard je vous parlerai d’un ouvrage important pour lequel je réclamerai tous vos soins. En attendant, veuillez coller ces perruques de poupées. »

Fig. 1. Les Mémoires de Primevère, Paris, Armand Colin, 1898, p. 187.

« Mlle des Bordes examina leur ouvrage. »

Source : gallica.bnf.fr/BnF

Mlle des Bordes prit dans l’une des boîtes plusieurs poupées complètement chauves qui me parurent fort laides, et ouvrit une seconde caisse à moitié remplie de perruques de toutes nuances. Cela me fit penser à ces chevelures dont on parle dans les histoires que nous lisait Olivier4, et que collectionnent les Indiens après les avoir enlevées à la tête de leurs ennemis.

Les petites invitées de Mlle Pépée arrivaient très nombreuses, de gentilles petites filles de tous les âges, depuis sept ans jusqu’à dix-huit au moins, beaucoup apportaient des paquets qu’elles remettaient à leur vieille amie. Celle-ci les ouvrait et y trouvait tantôt des morceaux d’étoffes, des bouts de dentelles et de rubans pour les toilettes de poupées, tantôt (et c’était surtout dans les paquets des plus petites filles), ce que je reconnus, à ma grande horreur, pour des débris de poupées cassées. Au milieu de la table se formait un monceau de têtes fendues ou intactes, de tronçons plus ou moins flasques, de jambes et de bras de toutes sortes. Une fillette de cinq ans, grasse et joufflue comme une petite ogresse, osa même présenter une moitié de figure en biscuit.

« Tenez, mademoiselle, dit-elle, c’est tout ce que j’ai pu trouver de ma vieille Rosette, je ne sais pas si ça pourra vous servir.

— Tout me sert, mignonne ; il reste encore les deux beaux yeux bleus de Rosette dont je ferai cadeau à quelque poupée aveugle. Allons, à l’ouvrage, mes enfants. Je compte sur votre adresse pour construire au moins dix poupées neuves avec tous ces membres dépareillés. Voici du son pour remplir les corps, du gros fil, de la colle, tout ce qu’il faut. »

Les petites filles s’assirent autour de la table et se mirent tout de suite à assembler les fragments qui pouvaient aller ensemble, en faisant des réflexions qui m’amusaient beaucoup.

« Voici ma poupée presque complète, tenez, seulement il me faudrait un bras gauche.

— En voilà un ; il est un peu plus gros, par exemple.

— Et puis c’est un bras droit… Mademoiselle Pépée, est-ce que cela fait quelque chose que ma poupée ait deux bras droits ?

— Oh ! non, mon enfant, c’est un petit détail.

– Voici une bien jolie tête de bébé, mais je ne trouve pas de jambes à sa taille.

– Cela ne fait rien, vous l’emmailloterez comme un tout petit poupon et il sera charmant. Je vais vous donner des langes et une brassière.

— Mon frère serait bien content d’avoir tous ces morceaux de poupées ! disait une autre fillette.

— Ah ! et qu’en ferait-il ?

— Il s’en servirait pour jouer au déraillement avec son chemin de fer. Cela lui ferait de si belles victimes, au moins vingt personnes en morceaux ! Papa racontait un vrai accident comme cela l’autre jour, avec vingt personnes tuées, en morceaux, comme les poupées, pour tout de bon.

— C’est bien malheureux qu’on ne puisse pas prendre tous les morceaux encore neufs, pour en refaire au moins quelques personnes vivantes, comme nous faisons pour les poupées.

— Cela va très bien, mes petites ouvrières, dit Mlle Pépée : continuez à bien travailler jusqu’au goûter. En attendant, je vais emmener les grandes pour leur donner une autre tâche. Venez avec moi, grandes, venez, Tiphaine, j’aurai bien besoin de vous. »

Les aînées des jeunes filles se groupèrent autour de Mlle des Bordes (fig. 2), y compris Thérèse qui était un peu intimidée et ne voulait pas quitter sa sœur, et moi, naturellement. Nous suivons la vieille demoiselle qui nous emmène dans une autre chambre où nous trouvons une charmante société installée sur le lit, vingt poupées en chemise, il est vrai, mais très jolies. De vraies poupées distinguées cette fois et toutes neuves.

« Oh ! mademoiselle, s’écrie Thérèse, celles-ci ne sont pas pour les petits pauvres.

— Oh non, ce sont des personnes élégantes comme votre amie Primevère, qui ne seraient pas à leur place dans les maisons pauvres et ne sauraient pas gagner le cœur des petits malheureux. Je sais que les poupées sont orgueilleuses, plus encore que les petites filles. Ces belles poupées sont pourtant destinées à aider aussi les pauvres, mais d’une façon indirecte, sans payer de leur personne. Nous allons les habiller avec une élégance digne d’elles et nous les mettrons en loterie. Les petites filles riches, qui travaillent en ce moment, prendront des billets et se chargeront d’en placer chez leurs amies.

— J’en prendrai aussi, dit une grande jeune fille de dix-sept ans. J’aime encore les poupées et je serais bien contente d’en gagner une aussi jolie.

— Moi aussi, dit une autre presque aussi grande, maman me trouve trop vieille pour jouer et m’a fait donner mes dernières poupées à ma petite cousine. On ne me permet pas d’en racheter une autre, mais si je la gagnais, ce serait différent. Je ne la donnerais pas, cette fois, je la conserverais pour moi.

— Oh ! si tu en gagnais une, toi, Tiphaine, tu me la donnerais, n’est-ce pas ? murmure Thérèse émerveillée.

— Oui, ma chérie, je te le promets. Que cela va être amusant de les habiller ! Comment faudra-t-il les costumer, mademoiselle ?

— Comme vous voudrez, ma mie, je m’en rapporte à votre heureuse imagination. Faites-en, à votre choix, des fillettes comme vous, des paysannes, des princesses du temps passé, ou bien encore copiez les costumes des héroïnes de vos livres favoris. Pourvu qu’elles soient séduisantes et jolies, je serai satisfaite.

— C’est bon, vous nous donnez de bonnes idées, mademoiselle ; je sais comment j’habillerai la mienne.

— Moi aussi, mais c’est un secret, je ne veux pas le dire.

— Oh ! mademoiselle, j’ai tant d’idées ! Puis-je habiller deux poupées ?

— Certainement, chère petite, seulement je vous recommande une chose, c’est que tous les vêtements, aussi bien la lingerie du dessous que la robe, soient bien soignés et puissent s’enlever et se remettre facilement. Vous aurez affaire à des clientes difficiles. — Tiphaine, vous êtes la plus adroite, vous habillerez bien aussi deux poupées ?

— Bien volontiers, mademoiselle, j’aimerais pouvoir les habiller toutes !

— Que de zèle ! j’espère qu’il en sortira des merveilles. Allons, enveloppez vos poupées, que les petites ne les voient pas, et revenons auprès d’elles. »

Fig. 2. Les Mémoires de Primevère, éd. cit., p. 193.

« Les aînées des jeunes filles se groupèrent autour de Mlle des Bordes. »

Source : gallica.bnf.fr/BnF

En rentrant dans la salle vitrée, nous trouvâmes Olivier installé auprès des petites ouvrières, racontant sans doute des histoires très drôles, car elles riaient de tout leur cœur.

« C’est comme cela que vous donnez des distractions à mes ouvrières ! dit Mlle Pépée ; allons, travaillez aussi. J’ai là tout justement un ouvrage qui fera votre affaire, deux ou trois bébés de cire tout pâles qu’il faut repeindre. »

Olivier se mit à peindre les bébés tandis que Mlle Pépée tournait autour des petites filles pour examiner leur ouvrage.

Je l’entendis qui disait tout bas à l’une des plus petites :

« Loulou, vous avez fait de bien grands vilains points ; pourquoi donc cela, vous qui cousez si bien quand vous le voulez ?

— Mademoiselle, je pensais que c’était assez bien pour les petits pauvres.

— Non, mignonne, il faut toujours faire de son mieux tout ce que l’on fait. Ensuite, avez-vous réfléchi à qui vous faites aussi l’aumône quand vous donnez quelque chose au petit pauvre ?

— Oui, mademoiselle, c’est à l’enfant Jésus : je l’avais oublié.

— Eh bien, Loulou, je suis sûre que vous ne voudriez pas donner au petit Jésus une brassière mal cousue. Quand il est venu au monde dans une crèche, vous savez que les bergers d’abord, les rois Mages ensuite, se sont empressés de lui porter ce qu’ils avaient de meilleur. Que penseriez-vous d’un petit berger qui aurait pris un vieux pigeon déplumé ou un vilain mouton tout maigre en disant : C’est bien assez bon pour l’enfant Jésus !

— Oh ! mademoiselle ! le méchant petit berger ! s’écria Loulou d’un air indigné. Moi, si j’avais été là, j’aurais porté à la crèche toutes mes plus belles affaires, mon lit, mes robes, mon manchon, tout ! Je vais coudre de mon mieux ! Mais, dites ! mademoiselle, une brassière de flanelle grise, ce n’est guère joli, pour l’enfant Jésus ; je n’aurais jamais osé la lui donner, si je l’avais vu.

— C’est vrai, dit une autre petite fille qui était assez près de Loulou pour profiter aussi de cette aimable morale ; il faudrait plutôt lui faire une brassière en velours rose, par exemple toute brodée d’or. N’est-ce pas, mademoiselle ?

— Un vêtement de velours rose n’eût pas convenu à celui qui a voulu passer sur terre pour le petit enfant d’un pauvre charpentier, mes mignonnes, et ne conviendrait pas davantage au petit orphelin à qui cette brassière est destinée et qui est le petit-fils d’une vieille laveuse de lessive. Bien que ce pauvre bébé doive représenter pour vous l’enfant Jésus, il se contentera de flanelle grise, pourvu qu’elle soit cousue de votre mieux et donnée de bon cœur5. »

[…]