L’augmentation du corps par le virtuel est devenue un des enjeux contemporains face à la crise écologique du monde réel. L’apocalypse écologique (Laubier, 2022, p. 18-29) serait un accélérateur qui permet le développement des univers immersifs. La réalité augmentée ne fait que superposer des informations numériques au moyen d’avatars virtuels. La réalité virtuelle prétend nous plonger dans un univers entièrement virtuel qui modifie nos sens par des interactions à 360 degrés comme les casques virtuels et autres lunettes.

Le métavers est le prolongement de ce monde virtuel dans lequel nos avatars et autres hologrammes se socialiseront dans un supermarché virtuel dans des « Horizons Worlds ». Faut-il parler d’incarnation dès lors que ce sont des êtres virtuels qui nous représenteraient plutôt que des corps physiques ?

Un internet incarné

Le mot métavers1, contraction de Meta et Universe (au-delà de l’univers) sur un web 3D est lié à l’arrivée des casques de réalité virtuelle. Ce procédé constitue une porte d’entrée pour accéder à l’environnement virtuel du métavers en 5G, protocole de communication mobile initié dans les années 2010. Ce concept a été inventé par Neal Stephenson dans son roman Snow Crash de 1992 et exploré plus en détail par Ernest Cline dans le roman Ready Player One. Il permet une immersion entière du corps à travers des incarnations numériques comme les avatars (Andrieu, 2011), les hologrammes et délégations à d’autres corps au sein d’environnements virtuels, en réalité virtuelle, augmentée ou mixte. À la différence de la majorité des jeux vidéo qui s’arrêtent avec la décision du joueur de mettre un terme à la partie, l’environnement est ici persistant : « Je pense, estime Mark Zuckerberg qui a transformé en octobre 2021 le sigle Facebook en Meta, qu’il s’agit d’un environnement persistant et synchrone où nous pouvons être ensemble, ce qui, je pense, va probablement ressembler à une sorte d’hybride entre les plateformes sociales que nous voyons aujourd’hui, mais un environnement dans lequel vous êtes incarné. » (Newton, 2021)

Métaverser, c’est donc passer de l’autre côté à partir de sa position actuelle dans l’espace et le temps. Ce partage des espaces réel et virtuel repose sur une augmentation capacitaire du corps : grâce à des dispositifs comme lunettes, casque virtuel, écrans interactifs, hologrammes, etc., le sentiment d’ubiquité se produit par la possibilité d’être ici et ailleurs de manière simultanée, comme si notre corps physique ne nous suffisait plus. Il faut utiliser un casque de réalité virtuelle pour immerger le corps de l’individu dans le métavers, ce qui est impossible avec un écran 2D. L’hologramme est quant à lui une simple projection dans un environnement physique, [une] réalité augmentée, alors que le métavers est une réalité virtuelle de notre corps représenté dans un avatar. Le sytème Hololens mis au point par Microsoft permet d’imaginer une réalité mixte dans le métavers en assurant une communication entre le corps réel et le corps virtuel. Verser son corps dans le dispositif immersif est une expérience meta qui participe à la fiction du corps mutant (Andrieu, 2005, p. 203-228). Passer de l’autre côté, comme le montre le mythe d’Er, qui traverse le Léthé dans la République de Platon (La République, liv. X, 614 b – 621 d), a souvent été compris comme une forme d’oubli et de séparation avec la vie précédente. Ici la métempsychose, μετεμψύχωσις, assure le passage dans un corps virtuel qui est co-présent avec le corps réel, l’âme est ainsi partagée dans ces deux corps pour autant qu’elle reste contrôlée par l’esprit, sinon le cerveau.

Avec le contrôle de l’ordinateur par le cerveau, comme Neurolink2 le développe déjà pour les personnes en situation de handicap, il devient déjà possible de communiquer directement du cerveau à l’avatar. Incarner l’Internet repose ici sur une connexion qui supplée aux fonctions limitées de notre corps, ce qui crée une sorte de dépendance technologique par le remplacement progressif de la réalité physique. Métaverser est envisagé comme une complémentarité utile des différentes fonctions. Le métavers est ainsi la corporéisation de l’avatar et de l’environnement virtuel par une interaction plus sensorielle avec l’interface numérique, par une captation plus aboutie et précise des zones corporelles.

Une réalité + ou parallèle ?

Il faudrait selon le philosophe américain David J. Chalmers développer une technophilosophie pour décrire cette réalité + : « Tout cela donne lieu à l’interaction à double sens entre la technologie et la philosophie que j’appelle la technophilosophie : la philosophie nous aide à appréhender de nouvelles questions sur la technologie, et la technologie nous aide à éclairer des questions anciennes en philosophie. » (Chalmers, 2022, p. XIX, notre traduction) Chalmers compare sa technophilosophie avec la neurophilosophie de P. S. Churchland (Andrieu, 1998, rééd. 2007), sans pour autant partager ces options éliminativistes selon lesquelles la neurophilosophie devrait remplacer la philosophie au nom de ce qui serait le progrès des sciences.

Ici au contraire Chalmers admet donner seulement un nom à cette technophilosophie sans adhérer au caractère virtuel de cette réalité, gardant ainsi une posture sceptique : « Reality+ est mon nom pour l’univers des mondes virtuels et non virtuels. Vous pouvez considérer Reality+ comme une réalité physique combinée avec le métavers des réalités augmentées et virtuelles, peut-être avec un multivers de réalités alternatives, simulées ou non. » (Chalmers, 2022, p. XIX, notre traduction) Par multivers, Chalmers reconnaît le caractère hybride du dispositif sans croire un seul instant à une réalité ontologique directe. Le risque est de confondre l’univers des mondes virtuels et la virtualité du monde en faisant disparaître toute référence à la réalité physique. Une telle position, défendue par les transhumanistes3, consiste à quitter le corps physique pour le numériser entièrement. Pierre Musso estime que « la Silicon-Valley nous plonge en pleine techno-religiosité » (Musso, 2022, p. 18) par cette combinaison de diverses innovations.

Cette combinaison, que nous définissions comme le devenir hybride de l’humanité (Andrieu, 2008), ne peut ainsi produire une illusion que si le dédoublement corps physique/corps virtuel est bien maintenu dans une dialectique d’existence. Chalmers précise : « Je soutiens qu’en principe, nous pouvons mener des vies significatives dans des mondes virtuels de style métavers. Ces mondes n’ont pas besoin d’être des illusions, des hallucinations ou des fictions. Le temps que nous passons dans ces univers n’a pas besoin d’être une évasion. Les gens mènent déjà des vies complexes et pleines de sens dans des mondes virtuels tels que Second Life, et la réalité virtuelle fera ce lieu commun. Je ne prédis pas que la VR sera une utopie. » (Chalmers, 2022, p. XX, notre traduction) Comme lieu commun, lieu d’échange entre le monde physique et le monde virtuel, la virtualité n’a de réalité que si elle se maintient comme une interface et pas seulement comme un refuge illusoire.

La différence entre métavers et second Life est justement la présence du corps dans la navigation au sein de l’environnement/interface et la transmission des mouvements du corps à l’avatar. L’un des plus grands obstacles épistémologiques lié aux mondes numériques est d’opposer « réel » et « virtuel » : passer dix heures à naviguer dans des mondes virtuels ne font pas de ces dix heures des heures virtuelles. Elles restent bien réelles !

Être en réseaux

La communauté virtuelle a été fondée jusque-là sur la communication à travers des écrans. La téléprésence à travers les écrans reste linéaire et désincarnée. Le corps est virtualisé dans la distribution sur le réseau de nos images, films, visages sans que le sentiment de présence puisse être véritablement vécu. Marc Zuckerberg en proposant de remplacer Facebook par Meta prépare une révolution technologique qui devrait aboutir d’ici 2030. « Vous pouvez penser au métavers », a-t-il déclaré à The Verge en juillet 2021, « comme un Internet incarné, où au lieu de simplement visualiser du contenu, vous y êtes. » « Depuis que j’étais au collège », a-t-il poursuivi, « l’une des choses que je voulais vraiment construire était essentiellement le sens d’un Internet incarné… C’est juste une expérience fondamentalement différente de celle de regarder un écran, cette qualité d’être physiquement incarné et capable d’interagir avec le monde et de se déplacer à l’intérieur. » (Newton, 2021)

Ainsi le terme d’incarnation vient augmenter la communauté par l’incorporation des réseaux dans le corps. La communauté s’incarne d’autant plus dans le réseau. La cognition est ainsi devenue incarnée (Léger, 2022, p. 75-90) par une rencontre de la phénoménologie et des sciences cognitives avec la question du corps en acte. Dans le contexte de la cognition incarnée, comme programme de recherche à partir d’un corps en acte (Andrieu et Berthoz, 2011) et d’un corps pensant (Andrieu, 2022, p. 557-582), nous développons une philosophie de l’émersion du vivant (Andrieu, 2021a, p. 641-660) dans la perception du corps vécu à la première personne. L’émersivité (Boisclair, 2020) des mouvements du vivant dans la conscience rend le sujet sensible à ses sensations internes et ses émotions intimes. Cette peaurosité (Andrieu, 2021b, p. 102) du corps vivant traverse l’expression des personnes dans le processus même de leur apprentissage. Plus qu’une psychanalyse du corps au sens de Bachelard, cette philosophie des sensations internes est une leçon que notre corps vivant nous donne pour autant que nous apprenions, sinon sa langue impossible à traduire (Andrieu, 2019), du moins son langage.

La communauté des réseaux serait une fausse communion. Comme l’analyse le philosophe Jean-Luc Nancy, « ce qui, de la communauté est “perdu” — l’immanence et l’intimité d’une communion — est perdu en ce sens seulement qu’une telle “perte” est constitutive de la “communauté” elle-même » (Nancy, 1986, p. 35). En privilégiant la communication plutôt que la communion, la communauté virtuelle des réseaux admettrait que la présence corporelle serait perdue. Or les likes et les bulles algorithmiques font passer une communication pour une communion avec la communauté du porteur.

Car la présence corporelle a été comprise le plus souvent comme une expérience physique. La pédagogie corporelle a mis l’accent sur la communication du langage corporel tant dans sa visibilité consciente que dans l’interprétation des signes intentionnels ou non de l’activité du corps vivant : gestes, émotions, postures et autres rythmes seraient entièrement déchiffrables selon un symbolisme du corps humain. En établissant pour chaque signe corporel une signification univoque, le décodage du langage corporel (Messinger, 2020) ou la synergologie (Truchet, 2010) voudrait s’imposer comme une herméneutique universelle là où la subjectivité et la vitalité des personnes sont pourtant si incarnées et différentes.

Pourtant avec le métavers, le système nerveux et le monde sont davantage connectés par l’effet sur la sensibilité interne de l’immersant dans l’immersé. La technique n’est plus seulement la projection externe de l’invention de l’esprit dans une machine ou une délégation instrumentalisée d’une intention corporelle dans un outil. Le développement de la neurocybernétique pense désormais cette interaction permanente du système entre l’individu et son environnement. Le corps et le monde ne sont plus séparés. Le corps physique est au centre de ces dispositifs qui l’environnementalisent en lui proposant par ses avatars virtuels à chaque interaction des possibilités de rétro-actions sur la sensibilité et de partage d’informations. Le monde corporel est présent en nous par des implants interactifs qui régulent les modifications environnementales ; car notre corps est bien présent dans le monde par des avatars virtuels qui agissent en même temps et dans d’autres lieux. Au corps physique d’autres corps virtuels, capacitaires, sous forme d’avatars, vont se greffer sur notre existence : délocalisé dans des avatars virtuels, le corps physique va utiliser le travail inconscient de son cerveau pour disposer de nouvelles informations sur lui-même et sur les autres.

Une présence holographique

L’hologramme, pensé par Jules Verne dans Le Chateau des Carpathes en 1892 et inventé en 1948 par le hongrois Dennis Gabor (Gabor, 1948), qui recevra le prix Nobel en 1971, est une présence physique sans corps. Sans présence corporelle physique, qui reposerait sur le contact matériel, la communauté virtuelle admet en son principe une désincarnation tant par son média que par son expérience panoptique (Joo et al., 2015). Le paradoxe du métavers est de vouloir incarner la présence dans un dispositif hybride. Ainsi lier son corps physique et son cerveau connectés [via des lunettes ou un casque à un monde virtuel rend ainsi présent par des avatars et des hologrammes : « Ce que la réalité virtuelle et augmentée peut faire, et ce que le métavers va largement aider les gens à expérimenter, c’est un sentiment de présence qui, je pense, est beaucoup plus naturel dans la façon dont nous sommes amenés à interagir. Et je pense que ce sera plus confortable. Les interactions que nous aurons seront beaucoup plus riches, nous les percevrons comme réelles. À l’avenir, au lieu de simplement parler au téléphone, vous pourrez vous asseoir comme un hologramme sur mon canapé, ou bien je pourrai m’asseoir comme un hologramme sur votre canapé, et vous aurez vraiment l’impression que nous sommes au même endroit, même si nous sommes dans des états différents ou à des centaines de kilomètres l’un de l’autre. Donc je pense que c’est vraiment puissant. » (Newton, 2021, notre traduction)

La créativité du cerveau est plus directement accessible par les dispositifs qui, depuis le Wii et la Kinect, créent des projections en 2D : ainsi Holodesk avait anticipé cette technologie. « Ce système combinant un environnement holographique et la caméra Kinect donne l’illusion d’une interaction directe avec les objets graphiques 3D. Il s’agit pour le centre de recherches Microsoft Research de Cambridge d’aller plus loin que les interfaces utilisateurs naturelles ou NUI (Natural User Interface) telles que les surfaces tactiles, les accessoires Wii et la Kinect du salon. HoloDesk utilise des miroirs semi-réfléchissants pour permettre à l’utilisateur de manipuler des objets 3D avec ses mains tout en respectant fluidité de déplacement et même la gravité. La Kinect cible son visage, ses mains pour créer un espace mixte réel, graphique cohérent et facile pour l’expérience. » (Depond, 2011) Dans le cas de la Wii et la Kinect, on ne parlerait pas d’hologrammes mais bien d’avatars. Le point commun de ces deux supports, c’est le corps du joueur qui devient la manette. Elle était là la révolution de ces consoles : ne plus avoir besoin de manette et contrôler son avatar avec son corps tel face à un miroir.

Les inventions du visuel-symbolique (l’écran) et de la mémoire externe (disque dur) favorisent l’émergence d’une nouvelle description des représentations de notre image corporelle au cours de l’action virtuelle. Jusqu’à la cybernétique interactive et virtuelle, la connaissance du monde passait, la phénoménologie y a fondé sa méthode et son succès, par une distance entre l’objet et le sujet : la perception, la représentation et l’action y trouvaient des modes subjectifs de constitution par un corps affectif. En ressentant directement le monde par son corps, le sujet devait reconnaître que toute sensation était une perception, et que tout objet ne pouvait être qu’un phénomène vécu.

Mais ce phénomène subjectif ne pouvait modifier la réalité vivante par la différence maintenue entre l’image perçue et le modèle réel dans le monde. Le monde, perçu à travers notre corps, demeurait une objectivité extérieure dont les qualités ne pouvaient être décrites que de manière subjective. Selon le modèle de la perception vécue, l’image artificielle est encore comprise comme une rupture de l’unité somatique et une substitution par un médium au corps naturel.

Or dans l’installation vidéo, l’implication globale du visiteur sollicite tous ses sens comme acteur de l’image. Ces avatars corporels nous complètent en formant un deuxième corps qui n’est plus une simulation illusoire mais un mode de connaissance de soi et du monde par une alliance physinformatique entre le corps physique conscient et le corps biologique inconscient formant une unité jamais exhaustive tant le vivant du corps va plus vite que le vécu conscient. Par un transverseur type Smartphone, qui réalise le biopod décrit par Cronenberg dans eXistenZ, les objets environnementaux captent les informations vitales de notre corps et communiquent avec lui pour changer les couleurs de nos voitures, commander nos achats en agissant par notre système perceptif. La question du contrôle de ces interfaces automatiques se pose pour notre volonté face à l’indépendance des avatars qui, comme les ordinateurs de la bourse, recherchent les meilleures informations dans nos environnements.

L’avatar cyberesthésique

Yann Minh a forgé le néologisme cyberesthésie pour nommer son groupe de création numérique4, mais aussi pour décrire les interactions physiques et sensuelles développées avec l’immatérialité du cyberespace : « Le groupe cyberesthésie est un peu l’équipage d’un nooscaphe à bord duquel nous explorons ces nouveaux territoires émotionnels ouverts par l’évolution des technologies. […] nous partageons une expérience des sensualités réelles et virtuelles qui nous ont menés à bord de notre nef cyberesthésique vers les confins immatériaux de la cybersexualité5. »

L’immersion n’est donc pas une noyade, ni un enlisement mais un milieu favorisant l’émersion de propriétés inédites et inconnues pour le sujet. L’expérience immersive de l’immergeant sollicite la plasticité du corps en écologisant ainsi ses dispositions en fonction de l’intensité de l’élément ou du milieu :

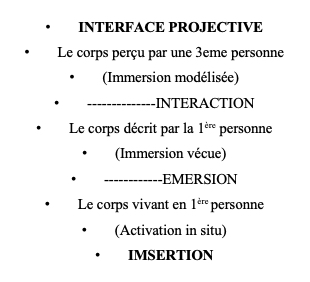

Tableau 1. – De l’interface à l’imsertion

L’émersion dans l’immersion révèle donc d’autres modes d’existence de notre corps en insérant le corps dans un milieu ou un dispositif avec lequel il interagit :

-

Immersion : plongée du corps dans l’immersant

-

Emersion : action de l’immersant dans le corps

-

Imsertion : incorporation du corps dans le milieu ou dans le dispositif

L’imsertion peut produire une illusion d’optique en confondant l’immersant et l’immerseur, le dispositif et la disposition, le milieu et le corps qui s’y immerge. Les techniques d’immersion virtuelle ne provoquent pas une hallucination (telle que la définit Lanteri-Laura, 1991, p. 37) qui ferait perdre tout sens de la réalité, car la conviction intime de la sensation ressentie dans le cours de l’immersion est toujours rapportable à l’objet perçu dans le milieu immersant. L’imsertion se produit donc lorsque que le dispositif vient altérer de manière provisoire la perception.

Ainsi les illusions immersives peuvent être provoquées par l’imsertion de notre cerveau dans des casques virtuels qui entraînent nos sens visuels et proprioceptifs dans des espaces virtuels. Comme le montre le tableau ci-après, l’effet est d’autant plus vertigineux que l’illusion se produit malgré nous par l’impact du dispositif sur l’activité perceptive du cerveau : comme la diminution de l’impression de membre fantôme ou le complément virtuel de son bras amputé :

Tableau 2. – Illusions imsertives

|

Technique |

Identité personnelle |

Sensation corporelle |

Dépendance |

Images du |

|

Techniques d’immersion virtuelle (réseaux sociaux, numérisation, avatar) |

Out-body Experience (Blanke, 2004) Sortie du corps Interfaces |

Illusion corporelle Body-Swapping (Petkova, Ehresson, 2008) NeuroFeeback Brian TV (Lachaux, 2011) Cyberesthésie (Yann Minh, 2012) |

L’illusion du membre fantôme (Ramachandran, 1996) Réhabilitation par le virtuel |

Corps virtuel Décorporation Prothèse virtuelle |

Ces illusions sont provisoires et éphémères car, une fois le corps de l’immerseur débarrassé de son immersant, il retrouve son corps propre. La perception du virtuel est une illusion naturelle car la reconstruction des données perçues par les sens par les différentes aires du cerveau produit bien un effet d’amélioration fonctionnelle. Ainsi la boîte à miroirs (Ramachandran et Rogers-Ramachandran, 1996, p. 377-386) atténue l’illusion du membre fantôme en faisant croire au cerveau que le bras perdu est retrouvé. La brain TV des patients épileptiques de Jean Philippe Lachaux leur montre grâce aux implants intracérébraux les courbes d’activité électrique produisant ainsi une régulation des crises (Lachaux et coll., 2007). Les Out Body Experience d’Olaf Blanke (Lachaux et coll., 2007) ou le body-swapping de Valeria I. Petkova et Henrik Ehrsson (2008) démontrent combien le cerveau peut être trompé dès lors qu’on l’informe par le casque virtuel sans référence à l’espace physique réel.

L’évolution vers l’incr@n

La différence entre le corps et les écrans est devenue trouble dans ce temps de sympoïèse où la biologie écologique évolutive rejoint l’activisme artistique-scientifique. Le développement de la vie sur les écrans en lien avec le Covid-19 aura augmenté le télétravail : cette distanciation nous éloigne d’autrui et développe l’haptophobie, la peur de se toucher et d’être touché. En allant au-delà des frontières du corps vers une symbiose avec les machines, l’écranisation, une vie à travers les écrans, est une nouvelle vie émersive mais virtuelle.

L’incr@n6 est l’avenir de l’écran, en tant qu’écran pénétrant dans le corps par sa connexion virtuelle, car il faut penser la configuration du « quasi-sujet » comme constitutive de l’« archi-écran ». Si l’écran a été d’abord surface et extériorité projective, il est désormais dans notre corps sous la forme du corps-écran. En passant de l’écran à l’incr@n, le pouvoir prothétique passe désormais dans la chair, posant ainsi la question de l’osmose du sujet avec son corps vivant : depuis le casque sonore, l’implant auditif, la puce implémentée et interactive, le code barre tatoué jusqu’au casque virtuel et le QR Code, la génération des screenagers s’incr@nise en incorporant ces techniques à même la peau.

La conséquence pour l’activité physique est que la recommandation actuelle d’une pratique quotidienne est passée à deux heures. L’activité physique quotidienne avait diminué avant l’arrivée des foyers multi-écrans, et malgré cela, le COVID et les confinements ont montré que les écrans permettaient également de bouger : cours de yoga en ligne, activités physiques en vidéo à faire de chez soi, vélo connecté avec des applications mobiles sur tablettes… Car ce n’est pas seulement la vitalité qui est diminuée par cette plus grande sédentarité des adolescents sans activité physique, mais aussi leurs processus de pensée, les modes d’action et les structures du schéma corporel.

Tableau 3. – Évolution des techniques

|

Techniques immersives |

Ecr@n |

Méliorisme |

Santé |

Éthique et Biopouvoir |

|

Techniques métaverse |

L’incr@n Le casque immersif Lunette |

Dédoublement corps virtuel et corps réel |

Estime de soi Symbiose Régulation psychopathologique |

Ubiquité Délégation de tâches |

|

Techniques d’immersion virtuelle (réseaux sociaux, numérisation, avatar) |

Avatar SmartWatch Balance wi-fi intelligente Nanobot |

Prise de conscience comparative et communautaire des niveaux d’activité et courbe de performance |

Profilage physiologique Comparaison et communauté des données sur les interfaces |

Tracking d’activité Mise en réseau des data Propriété des data Mise en application par Google, Samsung, Apple Géolocalisation |

|

Techniques connectées |

GPS Bracelet d’activité connectée EEG Électrodes tissu |

Prise de conscience de son activité, énergie, alimentation |

Calories brûlées Mesure de la bio-impédance |

Coach électronique Notification d’appel et de mail Monitoring cardiaque Communication Bluetooth |

|

Techniques d’enregistrement |

Accéléromètre Gyroscope Fréquence cardiaque Test salivaire |

Estimation du temps de courses et d’arrivée |

Cycle de sommeil Nombre de pas |

Affichage statistique Alarme vibrante Alerte médicosociale |

|

Techniques de métrique objective |

Altimètre Cardiofréquencemètre Polar |

Dépasser ses records personnels Visualiser ses statistiques |

Mesure en cours d’effort Mesure du poids % masse graisseuse IMC |

Statistiques quotidiennes Visualisation et biocontrôle de l’activité, de l’alimentation |

Cette évolution des techniques définit selon Giorgio Cipolleta la metrocorporéité (Cipolleta, 2014) en plaçant désormais le corps dans le dispositif immersif même de la sensibilité. L’art, devenu immersif comme la vie du corps, est immergé dans des pratiques expérientielles. La Matrix commence avec l’invasion des images dans les rêves et les modes de pensée. La visiocommunication fait apparaître désormais un tiers à l’écran, voire à travers l’écran, en vivant ce qui serait une osmose médiatique par le live. Le corps est devenu commutatif par la webcamisation de la téléprésence comme si une partie de lui-même passait l’écran pour se retrouver dans un autre corps, via l’espace virtuel.

L’incr@n établit dans le rapport corps/écran une esthétique de la performance qui montre le corps de l’acteur in situ. Par son activité, le vivant émerse ses informations, captées par des incrans disposés à même ses sources d’activation, qui révéleraient l’activation de ces zones — la fréquence cardiaque, le tonus, le taux d’oxygène, la pression sanguine mais aussi la tomographie par émission de positons, les scanner et autres EEG. L’incr@n peut servir d’argument à une naturalisation des émotions et humeurs alors que l’activation du vivant produit des transes, des orgasmes et des douleurs à la fois sensibles et vécues. La différence entre incr@n et écran n’est pas seulement celle de l’intérieur et de l’extérieur dans la mesure où l’espace cinématographique est devenu un milieu entre l’incr@n et l’écran.

Conclusion

L’internet incarné du métavers est une expérience de redoublement de la réalité par une autre vie qui se déroule en même temps que celle, physique, de notre corps vivant. Nous avons pu démontrer combien le paradoxe d’une incarnation virtuelle pourrait être atténué dès lors qu’une double vie devient la nouvelle condition ontologique : avec des lunettes qui nous immergent dans le monde virtuel, il est possible d’être, en même temps, dans deux mondes, ici et ailleurs.

Avec le développement des espaces virtuels ou métavers, la communication entre les avatars du jeu s’effectue à l’intérieur d’une multiplicité de choix avec des conséquences sur la gestion de l’image du corps (Rassoul, 2022). Avec les techniques immersives, que nous avons appelées, avec Anaïs Bernard, les « arts immersifs » (Bernard et Andrieu, 2014), cette activité du vivant peut transcender la perception.

Entre ubiquité et télécorporéité, les nouveaux casques, comme le Apple Vision Pro sorti le 12 juin 2023, maintiennent la possibilité d’avoir à la fois et en même temps une vision réelle par la transparence de la visière et une immersion interactive dans le monde virtuel. L’argument de la perte de réalité s’affaiblit si ce double aspect du corps devait finalement imposer le métavers comme une nouvelle incarnation.