Introduction

Présents sur le devant de la scène artistique contemporaine, les artistes qui font l’objet de notre propos mêlent art, science et technologies. Depuis deux décennies, leurs performances apparaissent en Europe sur le devant de la scène artistique contemporaine1. Ces artistes font appel aux plus récentes avancées des technosciences pour soumettre leur propre corps à toutes sortes de transformations qui modifient et amplifient en profondeur ses mécanismes naturels. Le corps de ces artistes éprouvé par des opérations techniques in vivo au-delà de ses limites biologiques s’expose à travers des performances parfois spectaculaires. Il est convenu d’appeler cette mouvance bio-art ou art biotechnologique. Le corps augmenté des performeurs dont les actes sont analysés dans notre propos est porteur de nouveaux codes anthropologiques. Par sa dimension politique et sociale, le bio-art s’apparente dans une moindre mesure au body-art ou art corporel qui s’est manifesté au cours des années 1970. Né dans un climat de libération des mœurs, ce courant artistique affirmait à l’extrême la présence du corps à travers des automutilations plus ou moins violentes2. À cette époque, les violences physiques que les performeurs s’infligeaient engendraient parfois des blessures corporelles irréversibles3.

Les performances bio-artistiques liées à notre propos relèvent davantage d’une forme de mécanisation du corps au profit de métacarnations et de transcarnations singulières susceptibles d’anticiper de nouveaux modes d’existence. Nous nous interrogerons sur la nature et les enjeux de ces performances corporelles issues de processus expérimentaux de nature invasive pour le corps. Les artistes sont-ils les chantres du post-humanisme à l’instar de certains penseurs qui annoncent avec pessimisme « La fin de l’homme » tel que le suggère l’ouvrage de Francis Fukuyama (2002) ? Enfin nous nous interrogerons sur ce qu’il reste de l’identité individuelle lorsque le corps se conjugue en altérités multiples. Ces nouvelles réalités corporelles, qui ne sont plus des utopies, semblent s’apparenter à une remise en question des déterminations socio-culturelles du corps, autrement dit de son enracinement identitaire, nécessitent que nous en analysions les enjeux.

Au demeurant, la question est de savoir si l’art in vivo qui objective le corps et le surbiologise, propose des conditions corporelles idéales et adaptées à une société dans laquelle la figure de l’homme aurait encore sa place.

Pour répondre à ces interrogations nous prendrons appui sur quelques exemples de performances amplificatrices du corps des bio-artistes.

À travers de nombreuses « opérations chirurgicales-performances », Orlan remet en cause les normes établies du corps féminin et de son aspect esthétique ainsi que les principes dogmatiques de la religion4. Les performances amplificatrices du corps d’Orlan, pionnière de l’« art charnel », sont exemplaires d’un corps augmenté. Toutefois, nous ferons l’économie des performances de cette artiste largement médiatisée pour analyser en premier lieu les performances de l’artiste australien Stelarc.

Le corps : une machine évolutive

Dans une sorte d’human enhancement — expression américaine qui définit l’augmentation ou l’amélioration humaine — et dans une perspective évolutionniste extracorporelle, l’artiste Stelarc, augmente techniquement le potentiel perceptif et interactif de son corps. Stelios Arcadiou, de son nom d’origine, revendique sans détour l’obsolescence du corps humain dont les potentialités ne peuvent être améliorées qu’au regard des avancées technoscientifiques. En soumettant le corps à de nouvelles conditions d’existence technique, Stelarc explore les moyens techniques à sa disposition pour faire évoluer l’anatomie du corps humain qui selon lui n’est plus adapté à l’environnement technologique actuel.

Il est temps de se demander si un corps bipède, aérobie, à vision binoculaire et possédant un cerveau de 1400 centimètres cubes est une forme biologique adéquate. Il ne peut faire face à la complexité, à la quantité et à la qualité de l’information qu’il a accumulée : il est inhibé par la précision, la vitesse et le pouvoir de la technologie, et il est mal équipé biologiquement pour affronter son nouvel environnement extra-terrestre. Le corps n’est ni une structure très efficace, ni très durable. Il dysfonctionne souvent et se fatigue. (Partouche, 1994, p. 44)

Son désir d’excroissance organotechnique conduit l’artiste en 2007 à greffer une troisième oreille de chair (The Third Ear, fig. 1) à son bras gauche.

Figure 1. – Stelarc, Extra Ear: Ear on Arm.

Performance (projet initié en 1997), Londres/Los Angeles/Melbourne.

Photographie : Nina Sellars.

Plus performante que l’oreille molle réalisée quelques années plus tôt avec l’assistance d’Oron Catts et de Ionat Zurr du projet australien Tissu Art & Culture (Extra Ear-1/4 scale), cet implant charnel a vu le jour grâce aux techniques de la culture tissulaire. Les cellules cultivées en laboratoire dans un incubateur continuent de se développer à l’intérieur du bras sur une structure poreuse en silicium dont la forme est identique à celle d’une oreille. Dans cette oreille de chair greffée sous la peau est implanté un micro qui est connecté à un système Bluetooth5 qui devait diffuser des sons au format RealPlayer6. L’implant charnel et technologique, sorte d’organe perceptif devenait ainsi une interface indispensable permettant à Stelarc d’être relié aux autres. Cependant, la connexion de ce biofact qui devait devenir un organe corporel supplémentaire « à la disposition de tous » n’a pas pu être réalisée en totalité7. Le projet de cette architecture anatomique alternative est décrit en ces termes par Stelarc :

Je pourrai parler à la personne distante par l’intermédiaire de l’oreille supplémentaire mais j’entendrai la personne qui me parle dans ma bouche. Si ma bouche est fermée, je serai le seul à l’entendre. Si j’ouvre la bouche et que quelqu’un se trouve à proximité, il entendra le son de la personne à distance dans ma bouche. Une fonction corporelle est répliquée, relocalisée et est maintenant recâblée pour des capacités supplémentaires. Bien que l’oreille soit un organe de mon corps, l’oreille sur le bras devient un dispositif d’écoute mobile, accessible au public, pour des personnes situées à proximité8.

L’auteur souhaitait ainsi augmenter les données biologiques de son corps en les complexifiant Cette extension charnelle dépassait les fonctions biologiques dont la nature a doté le corps (Voison, 2010, p. 138-139). Ainsi Stelarc franchit les limites anatomiques naturelles du corps pour en augmenter ses performances en une sorte d’anthropotechnie (Goffette, 2006). L’artiste performeur souligne à cet égard qu’il perçoit le corps et non son corps « comme un appareil biologique qu’on peut redesigner » (Stelarc, 2007, p. 30).

Cette oreille de chair greffée sur le bras et transmettant des sons aurait permis à l’artiste d’être relié au monde, de l’habiter en différé et de créer de nouveau rapports sociaux. Elle devenait en quelque sorte le vecteur d’une communication technocorporelle. En raison de cet ajout d’une prothèse organique, le corps programmé techniquement, annexé à un réseau de communication virtuel perd toutefois sa qualité de « corps vécu » ou « corps propre » en lien avec la « chair du monde » selon la phénoménologie de Merleau-Ponty (1992).

Stelarc qui fait fi des principes darwiniens de l’évolution du vivant par la sélection naturelle devient en quelque sorte l’ingénieur d’un corps évolutif, une sorte de technocorps. En effet, les technologies ajoutées et implantées sur et dans le corps de l’artiste témoignent d’une nouvelle trajectoire de l’évolution et marquent une rupture anthropologique sans précédent que confirme les propos de l’artiste :

En fait, je pense que l’évolution arrive à son terme lorsque la technologie envahit le corps humain. […] Aujourd’hui, la technologie nous colle à la peau, elle est en train de devenir une composante de notre corps — depuis la montre jusqu’au cœur artificiel ; c’est pour moi la fin de la notion darwiniste d’évolution en tant que développement organique sur des millions d’années, à travers la sélection naturelle9.

La troisième oreille de Stelarc, véritable symbiose entre la chair et la technologie fait écho aux performances réalisées depuis 1980 grâce à l’aide d’une troisième main mécanique en latex greffée à son bras droit (Third Hand). Cette main commandée par les muscles de ses jambes et de son abdomen peut se mouvoir et rétroagir tactilement10. Des électrodes branchées sur le corps reçoivent via internet les actions d’internautes qui déterminent les mouvements de Stelarc. Selon l’artiste, les performances corporelles qu’il accomplit, sont dans la continuité d’une augmentation corporelle qui a toujours existé. Dans la mesure où l’homme est naturellement destiné à construire des artefacts pour améliorer son mode d’existence, l’art biotechnologique est envisagé par Stelarc comme une sorte de naturalisation des biotechnologies. Autrement dit, l’art, en appliquant les pratiques liées aux nouvelles technologies, serait dans la continuité de notre « aliénation naturelle » aux artifices que nous n’avons cessé de construire pour venir en aide à nos existences. Ce phénomène d’aliénation est exprimé sous le concept de technoèsis par Petran Kockelkoren. Au regard de la culture technologique, médium de nos expériences et de nos sensations l’auteur décrit ce concept en ces termes :

Les gens sont « naturellement artificiels » par le langage, la technologie et l’art. La technologie ne peut pas aliéner les gens de leur naturel, parce qu’ils sont déjà aliénés en vertu de leur condition. Le langage, la technologie et l’art apprennent aux gens à articuler et même à célébrer leur aliénation insupportable. Les gens sont tout simplement artificiels par nature, et les artistes nous apprennent à vivre avec ce fait, pour le meilleur et pour le pire11.

Cette forme d’hybridation du corps et des technologies contemporaines répond donc au désir de l’artiste-performeur de faire évoluer le corps humain et de l’enrichir en fonction des innovations technologiques présentes et à venir. « Le corps a toujours été un corps prothétique, un corps augmenté par ses instruments et ses machines12. »

Ainsi, le corps augmenté de Stelarc devient une machine corporelle programmée par la robotique, la cybernétique, l’électronique et la chirurgie. Elle permettrait à l’anatomie du corps de s’adapter à l’environnement technoscientifique de notre époque et d’en réduire ainsi son obsolescence :

Tous mes projets et performances se penchent sur l’augmentation prothétique du corps, que ce soit une augmentation par la machine, une augmentation virtuelle ou par des processus biologiques, comme l’oreille supplémentaire, ce sont des manifestations du même concept : l’idée du corps comme architecture évolutive et l’exploration d’une structure anatomique alternative. (Stelarc, 2007, p. 30)

Une main robotique, un bras artificiel ou une oreille supplémentaire connectés sont autant de prothèses qui effacent l’unité architectonique et biologique du corps pour le réduire à une machine devenue un réceptacle de pièces détachées. Le corps prothétisé de Stelarc devient ainsi l’incarnation effective de la toute-puissance de l’homme qui déjoue et domine les fonctions biologiques naturelles du corps en les (re)programmant lui-même.

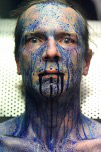

L’augmentation biochimique du corps de Yann Marussich est tout aussi spectaculaire que le corps prothétique de Stelarc. La performance Bleu Remix permet à cet artiste adepte des situations extrêmes d’aller au-delà de ses limites corporelles pour partager avec le public une visibilité inédite des mouvements physiologiques internes de son corps.

Quand le corps secrète du bleu

Bleu Remix (fig. 2) est une performance créée en 2007 par Yann Marussich, adepte de la danse, du body art et des arts martiaux13. L’action de l’artiste consiste à chorégraphier de manière immobile ses secrétions corporelles14.

Figure 2. – Yann Marussich, Bleu Remix, 2018.

<https://www.liberation.fr/theatre/2018/01/18/yann-marussich-du-bleu-a-l-ame_1623460/>. Photographie : Jakub Wittchen.

Après deux ans de recherche avec des chimistes et une équipe médicale, Yann Marussich réussit une transformation de ses fluides corporels grâce à des injections contrôlées de bleu de méthylène, un colorant et un médicament utilisé en milieu hospitalier15. À l’issue de ce traitement, l’artiste-performeur s’enferme nu durant une heure dans un caisson de verre transparent surchauffé. Grâce à une régulation thermique et un chronométrage précis, son corps totalement immobile exsude lentement des fluides de couleur bleue (de la sueur, des larmes, de la bave, de la morve, de l’urine). Les sécrétions qui sortent progressivement du corps de Yann Marussich se muent progressivement en gouttelettes bleues sur toute la surface de sa peau, peau qui est à la fois enveloppe et profondeur charnelle d’où émergent les flux d’énergie de l’intérieur du corps. Yann Marussich rend ainsi compte de ce qui est habituellement invisible, voire caché : « Ce qui m’intéresse, c’est montrer ce que généralement on cherche à cacher. » (Marussich, 2013, p. 241) Cette performance, en l’occurrence, rend visibles les micromouvements du fonctionnement physiologique des organes profonds de son corps qui sortent à la surface de sa peau. À cette apparition de secrétions bleues s’ajoute la sonorisation d’un DJ qui mixe en direct les bruits intérieurs du corps de Yann Marussich. Sur cette peau qui devient progressivement bleue, un jeu de langage sonore et visuel s’établit entre l’intérieur et l’extérieur du corps. L’artiste compare ce jeu à une danse immobile et visible de sa sueur, de ses intestins, de sa salive, de son urine16. L’écart entre cette apparence inhabituelle du corps suintant de bleu et sa norme physique engendre à la fois de la curiosité et un inconfort du regard. En effet, placés autour de la cage de verre nous sommes susceptibles de ressentir un certain malaise lorsque nous observons dans l’obscurité cette entité biologique apparaître sous la lumière de la cage de verre. La performance qui transgresse les mécanismes internes du corps pour qu’ils émergent en bleu à la surface de la peau déstabilise le regard que nous portons sur notre propre corps :

La transgression tient alors dans la tentative de faire exister un « caché » : bousculer les modes trop communs de sentir et d’éprouver, ébranler tout conformisme dans le « ressenti » du corps. Rien de politique sans doute dans ces recherches de subversion, mais le triomphe du sujet dans nos sociétés individualistes y est central. (Roques, 2010, p. 129)

Grâce à un traitement chimique invasif, Yann Marussich, qui a appris à contrôler sa gestualité et les ressources internes de son corps, rend illusoire la mobilité apparente de son corps dont la peau devient le support de fluides « chimériques », selon les propos de Magali Uhl et Dominic Dubois :

En effet, ce ne sont ni l’urine ni les excréments, pas plus le sang ou le sperme que laisse surgir de sa peau Yann Marussich, mais un liquide entre chimie et chimère, à la croisée des expériences scientifiques et artistiques. (Uhl & Dubois, 2011, p. 36)

D’une toute autre manière et faisant également appel aux sciences médicales, Marion Laval-Jeantet, du duo Art orienté Objet, soumet son corps à une expérience hors normes afin d’éprouver les sensations d’un cheval.

Le corps animalisé

La performance intitulée « Que le cheval vive en moi » (fig. 3), est un spectacle durant lequel l’artiste reçoit, en présence d’un cheval, une transfusion du sérum de l’animal.

Figure 3. – Art Orienté objet Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin,

Que le cheval vive en moi (May the Horse Live in me).

Performance, Ljubljana (Slovénie), 22 février 2011. Photographie : Miha Fras.

À l’issue d’un traitement médical périlleux lui permettant de recevoir sans rejet cette transfusion de sérum équin, Marion Laval Jeantet réalise une première performance qui a lieu en 2011 dans une galerie de Ljubljana. Cette forme d’hybridation, inspirée de la figure légendaire du Centaure, aurait permis à l’artiste, selon ses propos, d’éprouver et de partager physiquement l’état de conscience du cheval :

Possiblement, mes appétits, mon extrême nervosité, mon sommeil par à-coups, ma peur et ma toute-puissance étaient des ressentis spécifiquement chevalins. […] Ce qui est aujourd’hui certain pour moi, c’est que ma conscience sensible s’est élargie grâce à une modification de la perception produite par un animal que je ne suis pas. Je me suis encore complexifiée d’une personnalité supplémentaire, chevaline, aggravant sans doute une tendance naturelle à endosser des personnalités multiples. (Laval-Jeantet, 2011-2012, p. 157)

Cette expérience médicale extrême a lieu au cours d’une performance à haut risque pour l’artiste ; Marion Laval-Jeantet mentionne sa curiosité pour l’étrangeté des effets secondaires qu’a provoqué en elle une telle transfusion :

Ce projet s’est avéré être pour moi une prise de conscience fondamentale, aussi bien de mes limites physiques, que du saisissement provoqué par la rencontre incarnée avec un autre type d’organisme que le mien. (Laval-Jeantet, 2011-2012, p. 157)

Se rendre autre, s’altérer à la place de l’autre que l’homme en recevant son humeur au sens duel du terme (médical en latin et psychologique en grec) est une mise à l’épreuve technique du corps humain, une exploration des limites physiologiques internes (Voison, 2014). Cette expérimentation médicale extrême d’une hybridation humain/animal augmente le corps de l’artiste de manière infra-sensorielle et nous conduit vers une indifférenciation des espèces. En effet, nous savons depuis plusieurs années que notre génome s’apparente beaucoup à celui de nombreuses espèces animales. Les découvertes dans le domaine de la biologie cellulaire trouvent de nombreuses applications au sein des laboratoires où l’on implante des cellules souches humaines dans des organes de rats par exemple, ou des cellules souches animales dans des organes humains. En affirmant les liens biologiques et relationnels d’un nouvel ordre avec les espèces, la notion d’exception humaine n’est plus de mise pour l’artiste. Cette performance a ainsi permis à Marion Laval-Jeantet de prouver qu’il était possible d’anéantir physiquement la barrière qui sépare l’homme de l’animal, l’autre que lui-même et de dénoncer de ce fait la vision anthropocentrisme de notre société, cette autosuffisance de l’homme qui se met hors de portée de la nature :

[…] être la force empirique et symbolique de cette performance permettra-t-elle à ma (notre ?) conscience de s’ouvrir sur un Autre suffisamment « autre » pour ne plus être purement anthropocentrique. (Laval-Jeantet, 2011, « Que le cheval vive en moi ! », dernier paragraphe)

En dépassant la barrière inter-espèce, le duo Art Orienté objet, adepte de l’éthique animale en appelle par ailleurs à la responsabilité de ceux qui instrumentalisent les animaux, notamment les organismes modèles des laboratoires dont le sérum est utilisé pour la médecine humaine. Pour Marion Laval-Jeantet, cette performance extrême pourrait être le début du post-humanisme à venir :

Peut-être s’agit-il d’un pas sensible vers une post-humanité capable d’atteindre la pensée d’une montagne, pour reprendre l’image chère à Arne Naess, en commençant par celle d’un cheval17… (Laval-Jeantet, 2011, « Que le cheval vive en moi ! », dernier paragraphe)

La transgression de la barrière des espèces est également à l’œuvre dans les utopies corporelles de Julia Reodica qui s’oppose aux différenciations biologiques et sociales sur lesquelles est fondée la catégorisation traditionnelle du genre.

Le corps « hymenisé »

Julia Reodica fabrique en laboratoire une série d’hymens unisexe. Chaque membrane est le produit d’une co-culture de cellules tissulaires issues de cellules aortiques de rat et de cellules épithéliales du vagin de l’artiste. Les cellules endothéliales aortiques de ce rongeur sont utilisées dans un grand nombre d’études scientifiques car elles permettent aux cellules d’adhérer facilement entre elles. L’hybridation opérée par Julia Reodica interroge une fois encore la question de l’altérité et de la fluidité des frontières entre l’homme et l’animal. Dans le cadre de cette expérimentation, le rat, organisme modèle et objet de multiples recherches appliquées à la médecine et à la pharmacologie, est utilisé en qualité d’« animal-machine18 » en raison de son rapprochement phylogénétique avec l’homme. Ce qui n’est pas le cas du cheval dans la performance de Marion Laval-Jeantet. Celui-ci qui n’est pas présenté comme une métaphore zoologique de l’humain car le sérum du cheval permet à l’artiste d’éprouver in vivo un partage de sensations physiques entre son propre corps et celui de l’animal.

Les hymens issus de la fusion cellulaire humain/animal sont présentés sous forme d’une série intitulée The hymNext Project™ (fig. 4).

Figure 4. – Julia Reodica, Unisex Hymen.

Culture de cellules tissulaires d’aorte de rat et de cellules épithéliales du vagin de l’artiste. Boîte en plexiglas, collagène bovin. Exposition SkInterface, Liverpool, 2008.

Ils se développent au sein d’un bio-réacteur et prennent forme sur une structure en polymère biodégradable comportant des symboles variés dont un motif formé du signe mâle et femelle. Ces hymens transgenres offrent aux porteurs de cette membrane un moyen de se libérer des normes liées à l’orientation sexuelle. Julia Reodica, qui s’oppose au déterminisme et à la binarité des genres, envisage la greffe de ces membranes corporelles comme un nouvel épanouissement du corps. Les fragiles membranes baignant dans un bain de nutriments (du sérum bovin) sont exposées dans des coffrets à bijoux et sont façonnées comme des objets de consommation et de rechange destinés indifféremment à être greffées sur des corps d’hommes et de femmes (Voison, 2016, p. 71-80). Susceptibles d’être greffés sur n’importe quel orifice du corps — si certains problèmes techniques étaient résolus et si et la législation le pouvait le permettre —, les hymens deviennent ainsi un prétexte pour récuser des traditions ancestrales et la binarité des sexes :

Lors d’une performance en 2004, elle a ainsi mimé une scène de « défloration » en plaçant un hymen artificiel sur le nez d’un volontaire. Après tout, pourquoi ne pas placer un hymen dans la narine ? Dans l’oreille ? Sur les yeux ? Il y a tellement d’endroits du corps qui réclament à être « ouverts », « descillés », afin que la lumière y entre19…

Cette série d’hymens cultivés en laboratoire incarne indubitablement la fluidité des frontières physiques et sexuelles du corps qui n’est plus assigné à des normes sociales. Homme, femme ou transgenre augmenté d’un de ces hymens, devient en quelque sorte un cyborg au sens où l’entend Dona Haraway :

Le cyborg est une créature qui vit dans un monde post-genre ; il se désintéresse de la bisexualité, de la symbiose préœdipienne, du travail non aliéné, des séductions diverses et variées qui font miroiter une promesse de complétude organique dans l’appropriation finale de tous les pouvoirs des parties dans une unité supérieure. (Haraway, 2009, p. 269)

Par ailleurs, ces membranes de peau sans frontière sertis dans des boîtes à bijoux sont perçues comme des objets cérémoniels. Elles deviennent une sorte d’interface entre le corps de l’artiste et d’autres corps. Objets d’échange et de consommation, les artefacts charnels produits grâce à la technique de la co-culture tissulaire sont authentifiés par le sigle TM (Trade Mark). Cette marque de fabrique ne peut être exploitée que par l’artiste. Julia Reodica transforme ainsi ses propres cellules hybridées en un authentique médium artistique qu’elle utilise à partir de son propre corps :

Mes cellules sont dans mes sculptures parce que je voulais être moi-même un nouveau medium artistique. Dans chaque sculpture, mon ADN est une signature personnelle. (Reodica, 2007, p. 414-415)

Cette fluidité des frontières physiques et sexuelles du corps ainsi que l’hybridation trans-espèce trouve un écho dans la performance du duo espagnol Quimera Rosa.

Le corps chlorophyllien

Le projet TransPlant (fig. 5), débuté par le duo Quimera Rosa en 2016, spécule sur le « devenir plante » de l’humain. Il fait à la fois appel aux techniques numériques et à des protocoles médicaux particuliers.

Figure 5. – Quimera Rosa, Transplant: May the Chlorophyll be with/in you.

Photographie : Miha Fras.

La première étape du projet consiste à proposer au public un tatouage photosynthétique avec des encres à la chlorophylle ; le motif du tatouage représente une limace de mer dont la peau est photosynthétique (Voison, 2020, p. 29-34).

La seconde étape du projet Transplant (May the Chlorophyll be with/in you, voir la fig. 5) s’appuie sur différentes pratiques de biohacking résultant de l’hybridation de sang humain avec de la chlorophylle. L’un des deux artistes reçoit dans le corps, par injection intraveineuse, la substance photosynthétique. La performance prévoit également l’implantation d’une puce RFID20 dont les données ne sont pas assujetties à des normes et ne permettent pas d’identifier le genre masculin ou féminin de l’individu. Soulignons que le duo Quimera Rosa refuse de se définir par le genre féminin et par le genre masculin. Par ailleurs, la puce RFID doit permettre d’« établir une base de données publique de l’expérimentation en open source » soulignent les artistes.

Cette série d’injections de chlorophylle, qui a eu lieu en 2017 à la Galerie Kapelica en Slovénie, exigeait que l’artiste soit protégé·e de toute source de lumière pendant 36 heures. Cette auto-expérimentation s’apparente aux protocoles médicaux de thérapie photodynamique destinés à guérir les pathologies cutanées :

L’objectif est de reproduire et de rendre les connaissances médicales accessibles […]. Un autre objectif de ce projet est de créer des connaissances qui brisent les tabous relatifs au corps malade. En considérant qu’un corps est toujours un corps malade et que la maladie est inhérente à la vie, nous pouvons utiliser la maladie comme un outil créatif pour déconstruire les processus de normalisation produits par la notion de corps sain21.

L’Homo Photosyntheticus, échantillon visionnaire d’un technocorps hybride, contient en germe l’avènement d’un transhumanisme. Nous pouvons envisager ce courant de pensée comme l’annonce de la « fin de l’exception humaine » selon l’expression de Jean-Marie Schaeffer et l’apparenter à une stratégie de domestication de l’homme par l’homme, ce que Peter Sloterdijk nomme l’« anthropotechnologie future » (Sloterdijk, 1999). Dès 1958, Edgar Morin esquissait déjà la nature de l’humain du futur en ces termes :

Je crois que l’espèce biologique homo sapiens sera dépassée par un complexe techno-bio-intellectuel post-humain qui en sera l’héritier, et qui lui-même évoluera ; cet héritier de l’homme sera le cosmopithèque. (Morin, 2001, p. 297)

Désormais, les transformations radicales de la condition biologique de l’homme qui s’expriment à travers les performances du duo Quimera Rosa, n’appartiennent plus au domaine de la science-fiction. L’humain chlorophyllien du duo Quimera Rosa devient un organisme modèle qui dessine le devenir symbiotique de l’homme dans la pensée deleuzienne :

Devenir n’est pas une évolution, du moins une évolution par descendance et filiation. […] Cela concerne l’alliance. […] Si l’évolution inclut de véritables devenirs, c’est dans le domaine des symbioses qui mettent en jeu des êtres totalement différents par les échelles et les règnes, sans filiation possible. (Deleuze & Guattari, 2004, p. 291)

Conclusion

En marge de tout programme de recherche appliquée à la médecine et à l’industrie pharmaceutique, les artistes font œuvre de leurs corps en se prêtant à des expériences techno-corporelles invasives qui brouillent les frontières entre soi et l’autre, entre nature et artifice, entre humain et non-humain. Les performances décrites ci-dessus modifient mécaniquement, chimiquement et physiologiquement les données biologiques du corps des bio-artistes qui mettent en avant les raisons pratiques de la fabrique d’un corps sur mesure. Ils créent de possibles corporéités et plaident en faveur de nouveaux modes d’existence qui défient les normes biologiques et sociales grâce aux données d’une science qui semble permettre d’accéder à des formes d’existence jusqu’alors inédites. Chaque performance qui fait appel aux technosciences rivalise avec les mécanismes biologiques naturels du corps et transforme les utopies en réalités incarnées. Les altérités corporelles des bio-artistes subordonnées à la cybernétique, la chirurgie, la chimie et aux pratiques de laboratoire marquent un pas nouveau dans la conception mécaniste du corps humain.

Ces corps mutants exposés sur le devant de la scène artistique contemporaine nous troublent, dès lors qu’ils remettent en cause les notions d’identité individuelle et d’unité organique et symbolique de l’espace corporel. Qu’il soit greffé d’organes prothétiques, de membranes, qu’il exsude du bleu ou qu’il soit le réceptacle d’une symbiose entre l’animal et le végétal, le corps augmenté biologiquement évolue en une sorte de métacorps. Ces réalités charnelles du corps anticipent la disparition de la figure humaine au profit d’un corps-machine reconfigurable à l’envi. Les auto-expérimentations performatives réalisées in vivo au-delà des limites biologiques du corps procèdent d’une nouvelle conception de l’animal humain. L’extra-corporéité de Sterlac, le corps sans frontière de Julia Reodica, les modifications physiologiques de Yann Marussich ou les symbioses trans-espèces de Marion Laval Jeantet et du duo Quimera Rosa sont autant d’engagements performatifs qui augmentent les capacités biologiques du corps humain et questionnent son devenir. Le corps s’ouvre à des identités multiples et devient un singulier objet de chair soumis à de nouveaux processus techniques d’évolution.

Ces processus qui marquent une rupture anthropologique majeure semblent annoncer une nouvelle forme d’hominisation et plus radicalement d’une post-hominisation comme le suggère Gisèle Szcyglak :

L’imaginaire de la post-hominisation, tel qu’il apparaît dans l’art biotech, ne saurait alors être interrogé sous l’angle unique de l’humanisation et de son corrélat futuriste post-humain, dans la mesure où cet imaginaire questionne d’abord, voire uniquement, les formes du corps humain comme animalité, en postulant quelque chose comme l’obsolescence de ses formes « naturelles », biologiques. (Szcyglak, 2003, p. 194)

Toutefois, les performances de ces artistes perçus à la fois comme « les prêtres et les déviants du mythe de la création » (Fischer, 2005, p. 147) alimentent à des degrés divers la crainte de voir émerger les risques sociétaux qu’engendreraient les dérives technophiles liées à l’application généralisée des techniques de fabrication d’un corps sur mesure. S’agit-il pour autant d’un « adieu au corps » comme le suggère le titre de l’ouvrage de David Le Breton (1999) qui décèle à travers l’« utopie technicienne » de la science et de l’art, une volonté de nier ou de maîtriser cette chair imparfaite considérée jadis comme le tombeau de l’âme. Néanmoins ce serait oublier que l’identité humaine repose sur la conjugaison de l’animalité et de l’humanité.

Ces corps biologico-futuristes, volontairement surbiologisés par les artistes donnent à penser que l’esthétique biotechnologique inscrit en filigrane la disparition d’une humanité qui ne se mesure plus au monde mais fabrique un monde à la mesure des technologies qu’elle invente. Il est donc prudent de mesurer la portée éthique des technosciences associée à l’art biotechnologique. En effet, au nom de l’art et dans une société libérale où prévaut l’autonomie artistique, les nouvelles conditions corporelles expérimentées par les artistes anticipent la mise en œuvre d’une forme d’« anthropotechnique du futur » telle qu’est fut décrite en 1999 par Peter Sloterdijk.

In fine, il est donc du ressort de chaque artiste de faire apparaître la dimension critique face à son désir de reconstruire son propre corps, seul vecteur susceptible de légitimer une pratique artistique qui risquerait d’être réduite à une exhibition provocante. En effet, ces performances « surréalisent » le corps de chair et remettent en cause ses liens directs avec tout ce que sa nature contient pour exister et le monde dans lequel il existe.