Penser l’autre comme radicalement différent ou comme semblable est facile. C’est le penser à la fois et en même temps semblable et différent qui est difficile.

Claude Ber1

The virtual is not the inverse image of the actual, but the enjoyment of the latter’s own self-resonances.

Steve McCaffery2

Introduction

Toute traduction participe de la continuité de l’œuvre première, de sa survie, comme l’a écrit Walter Benjamin dans le célèbre essai intitulé « La Tâche du traducteur » (1923)3. L’écriture et la traduction participent sans doute, dans tous les cas, d’un même procédé, les œuvres appelant, plus ou moins explicitement, à leur propre traduction. Mais ce fait se voit accentué dans des œuvres qui intègrent déjà plus d’une langue, ou pour le dire autrement, rendent explicite la présence de plus d’une langue. La poétique multilingue, comme les textes autotraduits, nous mettent d’emblée face à une altérité linguistique constitutive. En contenant déjà en quelque sorte le geste traductif, elles s’inscrivent, souvent, dans l’inachèvement et la perpétuelle reprise, comme l’avance la pensée de la traduction chez Antoine Berman4, et comme le montrent de nombreuses études récentes5. Plutôt que de se replier sur elles-mêmes pour renforcer leur autorité au fil du temps, ces œuvres, conçues avec le présage de leurs traductions à venir, tendent à s’ouvrir ou, comme le dirait Deleuze, à se plier (et à se déplier) à l’infini6.

Le cas de l’autotraduction illustre ce procédé à travers une figure singulière : l’auteur qui est aussi traducteur, réécrivain, et dans certains cas, comme celui de Raymond Federman (1928-2009), catalyseur de la transformation de ses œuvres vers d’autres médias. L’œuvre de Federman est prolifique, et surtout, tend à se proliférer : une quarantaine de livres (récits, romans, poèmes, textes critiques) en deux langues (l’anglais et le français) traitant d’un même sujet, l’énigme de sa survie, alors que ses parents et deux sœurs furent déportés et exterminés à Auschwitz en juillet 1942. L’enjeu, pour l’auteur, est de « multiplier [l]es voix dans les voix […] », de dire et redire, comme il l’écrit dans l’ouvrage en version bilingue autotraduite La Voix dans le débarras / The Voice in the Closet, « […] pour refaire moi enfermé dans non-moi présent encore non-fait inconcevable écho vol plane de l’avenir décide découvre survie au hasard revers d’existence non-dite partagée […] rectifiant angles différents […] »7.

Dans cet article, nous faisons le pari de considérer le processus d’autotraduction et la transposition intermédiale chez Federman comme faisant partie d’un même élan créatif ; cependant, celui-ci ne peut pas être étudié en vase clos, c’est-à-dire, isolé des phénomènes de réception, y compris celle de l’auteur lui-même. Chez Federman, la voix ne parle jamais toute seule, elle est collective, et porte celles des disparus dans la Shoah ; elle cherche avant tout une oreille, un corps qui puisse ensuite la porter et l’exprimer.

Comme Liliane Louvel l’explique dans son ouvrage de référence Le Tiers pictural, la transposition, comme la traduction, « implique qu’il y a passage (suggéré par trans, inter) de l’un dans/par, de l’un à l’autre », non pas un simple glissement d’un système de signes à un autre, mais un échange qui modifie le rapport entre l’objet et le monde qui l’entoure : Il y a donc un changement de position qui peut être vu comme une interversion, un chassé-croisé ou tout autre mouvement. Le rapport au monde en est modifié. Le terme de transposition est un terme de musique, de jeu, de mathématique, de grammaire, et de traductologie. Bref, il appartient à des mondes où les règles sont fortes mais peuvent être variées, transportées, adaptées dans un autre système. Qui dit transposition dit transformation, transmutation mais en ce qui concerne le texte et l’image, il n’y a pas de remplacement de l’un par l’autre, ce qui pourrait se concevoir peut-être en traduction et encore8… ?

Si le propos de Louvel porte surtout sur le texte et l’image, nous aimerions ici étendre la réflexion à d’autres formes de production, ou de création-réponses, notamment, comme chez Federman, au radioplay, à la danse, et au théâtre, autant de manières de continuer à faire entendre la voix de l’auteur, déjà dédoublée dans l’œuvre littéraire.

Tandis que la traduction s’insère dans une catégorie que l’on pourrait qualifier de « productions intertextuelles » (comprenant réécritures, commentaires et traductions), et actualise le contact des langues déjà présent dans le premier texte (car tout écrivain bi- ou multilingue en laisse transparaître des traces), les productions intermédiales, elles, relèvent et actualisent la présence du corps – toujours présent mais pas toujours perçu – dans l’œuvre première9. Si la comparaison de ces deux types d’opérations est possible, c’est bien parce qu’elles relèvent toutes les deux de la production artistique ; les enjeux soulevés par la transposition rejoignent celles déjà soulevées lors de la traduction littéraire10 dont la difficulté réside moins au niveau linguistique qu’au niveau de la poétique, « là où la littérature empêche le signe de passer11 ». Pour traduire des textes qui mettent en avant la présence de plus d’une langue, on ne passe pas en effet d’une langue à une autre, mais d’un poème à un autre. Il s’agit, comme l’écrit Myriam Suchet, de penser « qu’on ne traduit pas parce qu’il y a des langues différentes – pour ensuite justifier cette idée des langues étrangères en invoquant la nécessité de traduire –, mais que traduire est l’un des actes qui révèlent et impliquent l’hétérogénéité de toute langue12. »

Ce qui semble opposer la traduction et l’adaptation dans les discours universitaires et critiques, c’est ce qui divise également les traductologues en deux camps : la dichotomie entre la lettre et l’esprit, la lettre étant davantage privilégiée dans la traduction, pratique considérée comme plus méticuleuse et moins créative que l’adaptation qui, elle, laisse plus facilement place à la subjectivité à partir de laquelle peuvent être remis en scène l’esprit et l’essence d’une œuvre. Cependant, à partir du moment où la traduction est envisagée comme un procédé créatif – un mouvement non de langue en langue, mais de poème en poème, perspective d’autant plus facile à adopter lorsqu’il s’agit de l’autotraduction –, ces dichotomies (lettre/esprit, sourcier/cibliste, fidélité/créativité) peuvent être dépassées. Comme le suggère Catherine Malabou à propos de la plasticité, notion clé pour l’étude des formes en mouvement, « la relation dialectique qui existe entre la matière et l’esprit ne tient-elle pas précisément à l’impossibilité d’établir une priorité simple entre le statut transcendantal et le statut empirique ou opératoire de la trace13 ? » Autrement dit, les formes sont toujours à la fois matière et esprit, et sont donc à recevoir comme transcendance empirique. La traduction comme la transposition implique une part de destruction, le corps (la lettre) qui tombe, ou pour le dire avec les mots de Malabou, « l’explosion qui fauche la forme à l’origine » ; en revanche, « [t]oute forme informe avec elle la possibilité de son remplacement » à partir duquel les éléments langagiers et corporels sont relevés14 et reconstruits.

Si, pour toute œuvre littéraire, il est légitime de se demander ce qui appartient à l’œuvre elle-même et ce qui relève de sa réception, de son actualisation par un tiers ou par les auteurs eux-mêmes, dans le cas de l’écrivain autotraducteur qui, de plus, conduit son œuvre vers d’autres médias impliquant d’autres acteurs, la question de la délimitation des œuvres, des agents et des activités perd relativement sa pertinence. L’œuvre doit en effet, être conçue comme un ensemble, la traduction et la transposition intermédiale étant toutes les deux des manières d’embrasser la plasticité, non seulement sur le plan des langues vers lesquelles une œuvre peut se tourner (vertere15), mais aussi sur celui de l’oralité (qui ne se limite pas, selon la conception de Meschonnic, à l’oral, mais comprend toute présence du corps dans l’écriture).

Dans une œuvre comme celle de Federman, qui défait toute hiérarchie entre les langues, entre auteur et traducteur, auteur et lecteur, auteur et acteur, et conteste la dualité du signe ainsi que l’opposition corps/voix, il est d’autant plus nécessaire de prendre en compte la création sous toutes ses formes. En entrant dans chacune de ses manières de prolonger l’œuvre première, nous verrons à quel point elles actualisent différents éléments de l’expérience de la rencontre avec celle-ci, offrant à leur tour de nouvelles formes d’expériences, d’autres voies pour faire entendre la voix, d’autres espaces dans lesquels saisir la mémoire et la garder vivante.

De voix en voix, de corps en corps

Comme chez beaucoup d’écrivains multilingues, chez Raymond Federman, on peine à retrouver une langue et une version d’origine et donc à qualifier un texte d’original16. Mais ce n’est pas seulement l’origine qui nous échappe ; la fin, elle aussi, fuit entre nos mains. Dans la version bilingue anglais-français autotraduite de The Voice in the Closet / La Voix dans le débarras, poème en prose de 80 pages, sans ponctuation, Federman nous expose à la matérialité brute de l’écriture, le lecteur devant construire le sens à partir de ce que le texte lui fait – sa performativité au contact du corps – plus qu’à partir de la syntaxe ou de l’unité de la phrase17. Néologismes bilingues, onomatopées, traductions homophoniques, jeux typographiques et indétermination des coupures syntaxiques : la poétique nous conduit hors du paradigme monolingue et de son régime de signification, car c’est le corps qui parle, et c’est avec le corps que le lecteur reçoit.

En outre, parvenus à la dernière page, nous ne retrouvons pas de point final, mais une répétition des mots qui se trouvent à la première page – « ici encore maintenant / here now again » –, manière de récuser la clôture, de relancer la boucle. Mais ce texte n’est pas qu’une réflexion sur lui-même, le langage à l’infini foucaldien18 ; il trouve, au contraire, sa réalisation, bien que jamais entièrement pleine, grâce à la lecture affective – avec la voix et le corps – qu’il exige. C’est par le rythme, la prosodie, que le texte emmène vers de nouvelles formes, des remaniements, à partir des matériaux linguistiques et corporels qui composent son œuvre, auquel Federman participe pleinement. Et ce sont ces productions qui, à leur tour, nous apprendront à mieux lire l’œuvre « première ».

La voix plus fort et autrement : Federman à la radio

Chez Raymond Federman, une place centrale est accordée à la voix. Que ce soit en français ou en anglais, l’essentiel pour Federman est de ne jamais se taire, de remplir le vide pour ne jamais laisser place au silence de la mort, quitte à recourir à la fonction phatique du langage, voire au rire. Il est alors plus que logique que Federman se soit tourné vers la lecture à voix haute comme voie d’expression, la radio, en plus des lectures publiques, étant un des médias privilégiés pour faire entendre sa voix. En revanche, ces reprises ne s’arrêteront pas à la simple reproduction, d’abord parce que toute lecture constitue une nouvelle performance, et ensuite parce que la voix n’est jamais que de la voix ; elle est aussi oralité, là où se greffent les traces du corps, du vécu, donc, de la mémoire.

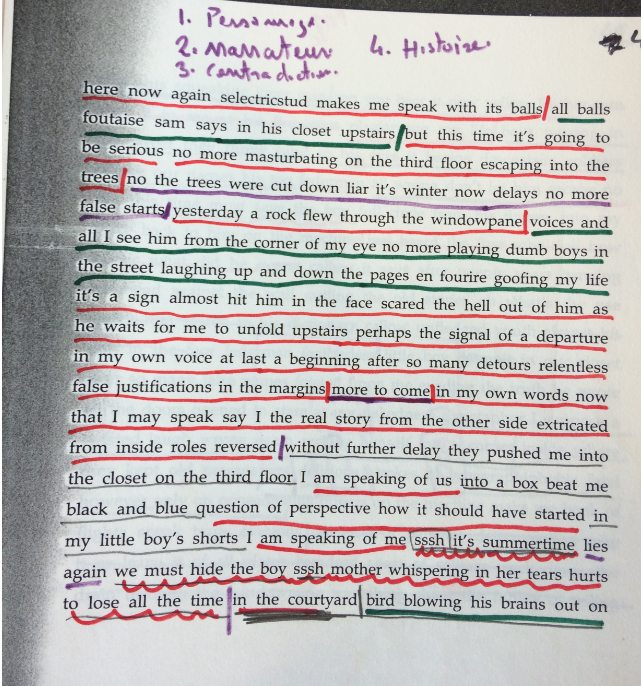

L’auteur participera, notamment en Allemagne – point significatif au vu des circonstances historiques –, à de nombreuses lectures de ses textes, appelées radioplays. Mais, loin d’être de simples lectures, ce sont des occasions pour l’auteur d’intervenir dans ses textes déjà publiés, afin de dire encore une fois, autrement, et ainsi de prolonger le processus créatif qui ne s’achèvera pas de son vivant. Les archives de l’auteur contiennent un effet un dossier intitulé « The Voice in the Closet radio playscript » dans lequel on retrouve une copie imprimée de The Voice in the Closet (version anglaise écrite avant l’autotraduction vers le français) couverte de marques aux feutres rouge, vert et violet, ainsi qu’au crayon à papier, constituant une sorte de code que l’auteur a créé pour sa propre lecture19 (fig. 1).

Figure 1. Texte pour lecture à la radio, archives de Washington University

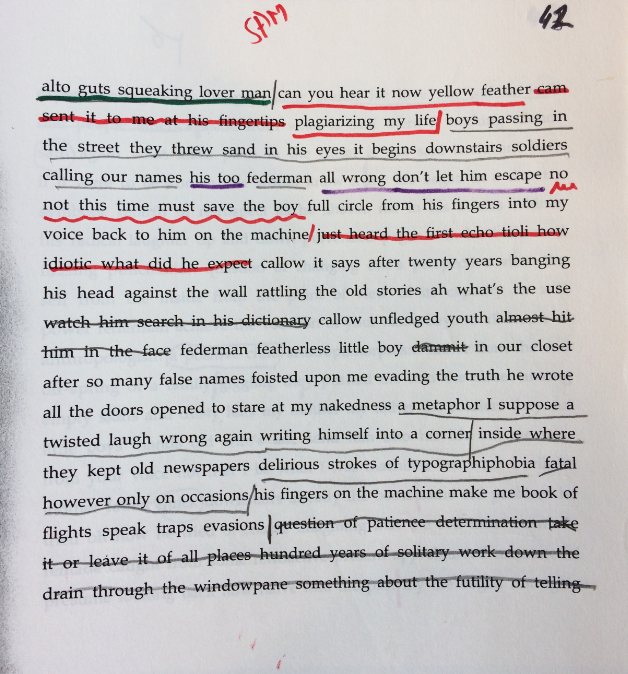

Sur cette première page du texte, on peut imaginer que l’auteur a voulu faire ressortir les degrés d’intensité et l’accentuation, ainsi que les moments d’arrêt marqués par les lignes verticales entre les mots. Federman a également barré des phrases sur certaines des pages, pratique qui lui est chère et qui contribue à rappeler, comme il l’a affirmé dans ses textes critiques, qu’il n’y a pas de littérature sans « rature »20 (fig. 2).

Figure 2. Texte pour lecture à la radio, archives de Washington University

L’exemple de ce texte et de la lecture censée suivre constitue moins une transformation de l’œuvre première qu’une réitération, typique de Federman chez qui il n’existe jamais de répétition pure ni de texte définitif, et dans laquelle il y a toujours de la place pour l’improvisation. Il est presque certain d’ailleurs que l’auteur ne s’est pas tenu aux marques préparatoires lors de la lecture effective21.

En ce qui concerne la réception, le choix de la radio comme moyen de diffusion et du lieu (Berlin) est significatif pour cette œuvre qui, par ce biais, passe de ce qui peut être lu dans l’intimité comme une histoire extrêmement personnelle à un cri public, dirigé vers tous ceux qui sont susceptibles de suivre l’émission22. La radio vise un public ciblé et permet de faire entendre presque de force – l’oreille n’a pas de paupières –, même si le message s’énonce dans une langue que l’on ne comprend potentiellement pas (en l’occurrence, l’anglais). Comme le dit l’écrivaine Ryoko Sekiguchi :

le caractère de la voix est de toucher directement les tympans, c’est un fait. Le regard, lui, ne « touche » pas, si fort qu’il nous frappe […] À part la peau, par quoi nous pouvons toucher celle d’un autre, seule la voix, émise en forme d’ondes, peut toucher directement nos tympans, échauffer nos oreilles23.

Ainsi, Federman atteint le public allemand par un autre biais et exige une forme d’écoute fort attentionnée, malgré l’apparente passivité de ce moyen de communication, et sans possibilité d’anticiper ce qui viendra. En isolant la voix et en faisant appel à l’oreille sans appui possible sur les autres sens, Federman réduit son œuvre à l’essentiel tout en l’intensifiant de sorte à exiger une réception focalisée sur un seul sens.

Si l’anglais est une langue assez familière aux Allemands, récepteurs de cette émission, on peut s’interroger sur le choix de présenter le texte en anglais, alors que la traduction allemande de The Voice avait déjà paru24. Une lecture bi- ou multilingue aurait pu par ailleurs résonner avec le fonctionnement général de cette œuvre conçue à partir de plusieurs textes. La piste d’une auto-identification de l’auteur comme écrivain américain25 est envisageable (et cela explique probablement l’exclusion de la version française lors de cette diffusion) ; mais l’anglais a surtout le statut ici de langue tierce. Dans ce choix de la langue, assez paradoxal au vu du multilinguisme de son œuvre, est contenue la distance du récit historique et par conséquent plus de liberté, pour intervenir, pour improviser. Il permet, contrairement à une lecture bilingue ou trilingue, que la voix entendue soit uniquement celle de Federman, une occasion de plus pour l’auteur de ré-énoncer lui-même, à la fois plus fort et autrement.

Malgré les variations introduites par l’auteur, cette forme de transposition reste néanmoins relativement près du texte premier. En revanche, d’autres formes de transposition s’autorisent un éloignement, une « distance vivifiante, [capable] de restituer la respiration d’une œuvre », comme l’écrit Paul Bensimon26, par le biais du corps dont le mouvement ouvre un espace interstitiel. Comme la traduction de la poétique multilingue autotraduite n’est pas le passage d’une langue à une autre, ni véritablement d’un texte à un autre (l’exemple des études d’auteurs canoniques comme Beckett et Nabokov nous montre à quel point l’œuvre bilingue doit être lue dans son ensemble27), la transposition est un mouvement de corps en corps : ni seulement la lettre ni seulement l’esprit, mais le souffle, le rythme. C’est l’oralité relevée, le corps qui se lève du papier, qui performe autrement, par l’usage d’autres médias.

La voie du corps

Danser Federman

En 1989, lors d’une soirée, Raymond Federman fait la connaissance de Jacalyn Carley. En réponse à la question typique « qu’est-ce que tu fais dans la vie ? », elle lui dit « je danse sur le langage » (« I dance to language »), phrase qui le marque au point que l’auteur ne cessera d’y penser avant non seulement d’avoir vu Jacalyn Carley « danser sur le langage », mais aussi d’avoir vu danser ses propres textes qui deviendront les performances Multiples (1989) et Projekt X (1992). Comme il l’explique dans un texte retrouvé dans les archives de l’auteur, en voyant Jacalyn danser, Federman a compris qu’elle avait chorégraphié et dansé non pas le sens des mots des écrivains à partir desquels elle travaillait28, mais le son de leurs mots. Il écrit :

Elle avait rendu visuel et mis en mouvement ce qui est toujours caché dans la profondeur des mots, ce que les mots n’expriment pas, mais suggèrent avec des symboles, des métaphores, des allusions. Ce que Jacalyn avait chorégraphié était l’essence de ces textes, tout comme les peintres cubistes représentaient l’essence des objets qu’ils peignaient. Et c’est ce qu’il faut lorsqu’on tente de capturer l’essence du langage29.

Cette citation reflète une manière d’envisager le langage, les textes, et plus généralement l’art, comme de multiples expressions d’une essence. L’œuvre federmanienne procède, dans les faits, ainsi : un événement (la survie) et un nombre infini d’expressions possibles pour tenter de le dire. Ce fonctionnement inscrit l’auteur dans la continuité des avant-gardes historiques qui, selon Hal Foster, procèdent à partir « d’un noyau traumatique au cœur de l’expérience historique, […] l’événement ne s’enregistr[ant] qu’à travers un autre qui le recode30. » Ce rapport complexe entretenu entre futur anticipé et passé reconstruit pousse l’auteur à chercher sans cesse de nouvelles manières de revisiter la même chose : la survie, elle-même dialectique, entre absence et présence. Chez Federman, c’est à partir de ce noyau que se créent langues poétiques, textes et transpositions, faisant partie d’une même œuvre.

Si Federman se réjouit de la performance de Carley, c’est surtout parce qu’elle se fait à partir d’une lecture que l’auteur qualifie d’extrêmement juste. Il écrit :

Ce que j’ai découvert pendant les répétitions est que Jacalyn n’est pas seulement une bonne chorégraphe et une danseuse superbe, elle est aussi une lectrice très perspicace. J’avais toujours pensé que seuls les littéraires, les critiques et les écrivains savaient lire. Je veux dire au-delà du contenu du texte, en dessous de la surface. C’est-à-dire, lire la forme du texte, son symbolisme, et ce qui se laisse inexprimé dans un texte. Jacalyn lit les textes qu’elle chorographie en profondeur, avec une profonde compréhension, non seulement de ce qu’ils veulent dire, mais aussi, comment ils se sont faits, formés, structurés, car de fait, les bons écrivains savent chorégraphier leurs textes31.

En effet, il s’agit non seulement d’une bonne lecture, mais de la lecture nécessaire pour révéler les éléments déjà « chorégraphiés » inconsciemment par l’auteur. La voix de Federman est, avec cette performance, entendue. Elle s’intègre dans le corps dansant de Carley dont les mouvements permettent une forme de catharsis, si ce n’est que temporaire, du trauma vécu par l’auteur et revécu à chaque réécriture ou reenactment32.

Federman et Carley concevront la performance solo de 35 minutes Multiples à partir d’extraits de textes de l’auteur en anglais et en français – « Before us » (français et anglais) et Take it or Leave it33 – ainsi que des textes traduits vers l’allemand par Peter Torberg – « Alles oder nichts34 et « Meetoo / Mirauch »35. Tous les jours pendant des semaines, Carley prenait des notes, et essayait des pas, des mouvements pendant que Federman lisait les textes à haute voix à répétition en voyant ses mots prendre corps avec celui de la danseuse, avant l’ouverture du spectacle en avril 1989 à Berlin36. « Petit à petit, avec peine mais avec joie aussi, Jacalyn a donné de la vie à mes mots, et je les ai vus devenir visibles, animés, je les ai vus traduits vers de magnifiques mouvements, j’ai vu que Jacalyn exprimait mes mots littéralement avec son corps37 », écrit-il.

En employant le verbe « translate » (« traduire ») pour décrire le geste de Carley, alors qu’il l’évite à l’égard de ses propres traductions ou réécritures, en préférant les termes de « transform » (« transformer ») ou de « transcreate » (« transcréer »), Federman ouvre peut-être le sens de ce verbe pour inclure la relation entre le langage et d’autres médias ; mais il semble aussi que son œuvre, son langage, sa voix soient conçus comme déjà construits à partir de pas de danse, de balancements du corps, de déplacement dans l’espace (« spatial displacement38 »). Ses mots pouvaient être transposés de cette manière parce qu’ils n’ont jamais été que des mots ; ils étaient « des sensations, des émotions, et Jacalyn en lisant [s]es mots l’avait compris39. » Ainsi, cette performance n’est pas plus l’adaptation des textes que les textes sont des traductions de cette performance, les deux s’informant mutuellement. Le mouvement n’est pas linéaire ou progressif, mais de corps en corps.

En 1992, Carley et Federman se rencontreront de nouveau pour préparer Projekt X, deuxième performance dansée à partir de The Voice in the Closet (ouverture le 9 octobre 1992 à Berlin), produite par la compagnie de danse Tanzfabrik Berlin40. Federman sera cette fois-ci moins impliqué dans la conception du projet, laissant la lecture et interprétation des textes entre les mains de sa lectrice-danseuse privilégiée et des danseurs dont les mouvements inspireront autant d’émerveillement chez l’auteur que lors de Multiples :

Quand j’ai assisté à l’ouverture de Projekt X à Berlin, en 1992, j’ai vu qu’enfin quelqu’un avait lu correctement et avec une profonde compréhension de ce texte complexe et obscure appelé The Voice in the Closet. Jacalyn avait rendu lisible, visible, accessible, l’illisibilité de ce texte. C’était un moment extraordinaire. Peut-être que c’est ainsi que ça devrait être. Il y a certaines expériences, des expériences traumatiques surtout, qu’on ne peut exprimer qu’en dansant. La danse, un des modes d’expression humaine les plus anciens, la danse, l’art le plus propre à exprimer la vie et la mort. Jacalyn Carley l’a compris quand elle a lu The Voice in the Closet, et Projekt X est le résultat de cette compréhension41.

Ce projet, décrit comme « [l’]effort pour mettre en motion l’indicibilité de ce qui est inscrit dans les quatre XXXX42 », prendra la forme d’un ballet conçu en « imitation libre », dans le sens où le ballet ne reprend pas les textes du livre ; le livre informe simplement le ballet43. Les danseurs bougent aux rythmes, parfois arythmiques, des tambours rappelant l’imprévisibilité de la forme textuelle federmanienne, sans phrases ni ponctuation, qui crée une sensation d’angoisse du fait de ne pas pouvoir anticiper ce qui viendra. Si le genre du ballet se distingue traditionnellement du théâtre par le fait de ne pas avoir de paroles, ici des phrases, non tirées du texte de Federman, mais écrites dans le cadre de la performance, sont parfois prononcées, en anglais et en allemand, manière d’accentuer le transvasement entre formes et qui plus est, de récuser le cloisonnement des genres.

Sans avoir pu voir ces performances dans leur intégralité ni avoir pu en analyser la réception, faute de documentation, on peut néanmoins saisir, à travers le récit de la première réception, celle de Federman lui-même, leur importance pour toute l’œuvre federmanienne. Comme les traductions (autographes ou allographes, car Federman ne s’autotraduit pas toujours), ces transpositions et celles à venir modifient et font partie de l’œuvre première. Comme traces de réception ou de transfert, elles reprennent autrement l’inscription du corps déjà présente dans la voix federmanienne. Elles nous offrent des occasions de recevoir différemment les enjeux de l’œuvre, tout en nous apprenant à revisiter et à lire autrement les textes que nous connaissons déjà. C’est le cas pour l’auteur lui-même qui raconte cette expérience de la manière suivante :

[Jacalyn] m’a appris à lire mon propre travail différemment. Quand je récitais un texte, Jacalyn me disait, ralentis, plus de rythme, oui plus fort là, plus bas ici. J’écoutais la musique de mes mots, et pour la première fois j’entendais la musique de mes mots. Jacalyn m’a fait apprécier mon œuvre plus que je ne l’avais jamais fait. De cela, je la suis extrêmement reconnaissant44.

Chez Federman, le corps dansant devient le medium optimal pour « dire » l’expérience de survie, ses mouvements donnant de la sur-vie aux mots : « On peut penser des mots, dire des mots, écrire des mots, mais l’expérience ultime des mots est de les rendre vivants. En dansant mes mots Jacalyn leur donnait vie45 », écrit-il, en ajoutant, « Peut-être, me suis-je dit, que mes mots ont besoin de cette forme ultime d’expression pour dire ce qu’ils veulent dire vraiment46 ».

Tandis que les performances de Multiples et Projekt X satisfont en partie le désir motivant la mise en écriture chez Federman, on ne pourrait lire en elles une clôture. Au contraire, elles ne sont que de nouveaux points de départ pour de nouvelles réceptions qui incitent à leur tour de nouvelles lectures des textes47. De plus, d’autres transpositions encore seront produites, cette fois-ci, sous forme de pièces de théâtre, toujours en accordant une grande importance aux mouvements corporels auxquels s’ajoutent la lecture d’extraits de textes de l’auteur, des jeux de lumière et de sons propres à la scénographie théâtrale, ainsi que du contenu vidéo, menant le théâtre à la frontière avec l’installation plastique.

Federman au théâtre

À ce jour, en plus des deux productions de Jacalyn Carley, de nombreuses pièces ont été réalisées à partir des œuvres de Federman, notamment Wait (texte sur le thème de l’attente) et Mon corps en neuf parties, mises en scène par Stéphane Müh et représentées en 2009 au Centre cultural Charlie Chaplin à Vaulx-en-Velin (Rhône) ; Les Moinous, « saga […] entre comédie énergétique et histoires graves48 » en trois parties, « Moinous et Sucette », « Amer Eldorado » et « La Double Vibration », mise en scène par Éric Massé et Angélique Clairand et représentées par la compagnie des Lumas au Théâtre du Parc d’Andrézieux-Bouthéon (Loire) ainsi qu’au théâtre Les Subsistances de Lyon en 2006 ; et enfin La Voix dans le débarras mise en scène par Sarah Oppenheim et représentée au théâtre MC93 de Bobigny par la compagnie Le Bal Rebondissant en 2014.

Tandis que Wait et Mon corps en neuf parties sont des mises en scène de textes déjà en partie conçus pour le théâtre49, comme en témoignent les archives, les autres pièces mentionnées sont de véritables adaptations, créées, notamment chez Massé et Clairand, à partir d’un croisement de plus d’un texte de l’auteur. Chez Sarah Oppenheim, qui bénéficie du soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ce qui mérite d’être souligné, la mise en scène cherche à rappeler la gravité de l’événement historique et exploite le sentiment d’angoisse et de peur transmis dans et par La Voix dans le débarras. Dans le noir, on entend des voix qui parlent en même temps en différentes langues50 ; ensuite des figures recroquevillées apparaissent comme des spectres, les unes face aux autres : les personnages représentant Federman l’écrivain et Federman le petit garçon « enfermés » dans le cabinet de débarras, espaces rectangulaires réalisés à l’aide de projections de lumière (fig. 3).

Figure 3. La Voix dans le débarras de Sarah Oppenheim

Les voix deviennent plus fortes et plus nombreuses au point que la compréhension est sacrifiée. Les figures, dont les versions de l’histoire et la manière de la raconter divergent, se rapprochent, se regardent, s’interpellent et mettent ainsi en cause la possibilité de dire la vérité de l’événement, pendant que l’écriture federmanienne est mise en scène, elle aussi, par le gribouillage (fait avec la lumière), symbolisant la tentative de représenter l’irreprésentable auquel participe également la pièce d’Oppenheim.

Tandis que cette pièce intensifie, y compris sensoriellement, l’aspect sombre de l’œuvre federmanienne, Massé et Clairand reprennent et exploitent dans Les Moinous son optimisme, le fait qu’il est bien possible d’écrire, de sortir d’une telle expérience, et qui plus est, d’en rire. La pièce qui prend la forme d’un road movie, aux allures de comédie musicale, se concentre en effet sur les expériences ludiques de Federman aux États-Unis racontés dans Moinous et Sucette (2004), Amer Eldorado (2003) et The Twofold Vibration (1982). Cette approche facilite la réception de leur adaptation dans les milieux visés où l’œuvre sera recontextualisée. En les jouant à la fois en milieu carcéral et scolaire, il s’agissait de tirer les œuvres vers de nouveaux publics, ainsi que vers d’autres enjeux, tout en gardant la place centrale de la problématique de l’enfermement et de la liberté.

Pour Massé et Clairand, l’aventure avec l’œuvre de Federman commence en 2004 lorsqu’ils cherchent « un livre qui parle, respire, un texte littéraire à l’oralité avérée » pour un atelier avec des détenus nommé « Concertina »51. Deux ans plus tard, avec les dix élèves sortant de l’École de la Comédie de Saint-Étienne, la pièce Les Moinous – titre qui reprend le syntagme de La Voix / The Voice évoquant le collectif dans le singulier, et dans lequel on entend « le petit moineau en quête de liberté » – a été conçue comme spectacle des journées de sortie de l’école pour mettre en scène « le moment où le Moi s’affirme, s’affole et se sépare du Nous, le groupe, pour voler de ses propres ailes »52. Avec le déplacement de l’œuvre de Federman, preuve en elle-même de la résilience humaine, vers ces deux contextes, il s’agissait de brouiller d’une autre manière la frontière entre l’art et le réel, les acteurs étant des groupes de personnes pour qui la liberté est un enjeu central.

Ces nouvelles transformations scéniques constituent également des sortes de « deuxièmes chances » offrant d’autres moments, d’autres lieux et d’autres modalités de réception, appelés par la condition mineure – la fragilité de la parole, l’ambiguïté du lieu d’énonciation, la difficulté voire l’illisibilité53 – de l’œuvre première. Cette dynamique de recherche perpétuelle d’horizon d’attente rappelle plus généralement le fonctionnement des œuvres d’avant-garde qui, comme le souligne Matei Calinescu, « tentent de découvrir ou d’inventer de nouvelles formes, de nouveaux aspects et de nouvelles possibilités de crise […] en faisant de leur mieux pour intensifier et dramatiser tout symptôme existant de la décadence et de l’épuisement54. »

Bilan : L’œuvre inachevée

Au terme de cette exploration des transpositions existantes, on pourrait, pour conclure, poser de manière générale la question de la relation à l’œuvre première. Ces nouvelles œuvres permettent-elles des expériences de l’œuvre ou les expériences qui en ressortent sont-elles tout autres ? Cherchent-elles à exprimer une autonomie en rapport aux œuvres littéraires qu’elles transposent ? Si cette même question peut être posée à l’égard de la traduction, les transpositions semblent contenir également la possibilité d’exprimer une autonomie du medium et du mode de réception, néanmoins sujet à l’évolution sociohistorique de la perception des arts et des disciplines55.

En comparaison avec les traductions, et surtout avec les autotraductions, fortement rattachées dans l’imaginaire aux originaux, on pourrait penser, en effet, que le processus d’adaptation théâtral ou dansé s’inscrit d’emblée dans une démarche artistique bénéficiant d’une plus grande autonomie grâce à la distance perçue entre les médias. Cependant, les exemples que nous avons commentés mettent en doute cette autonomie en relevant la matérialité du medium linguistique (qui contient déjà le corps) et des gestes créateurs pour les reconstruire et les relayer autrement à d’autres récepteurs, une tendance esthétique propre, peut-être, à notre temps où la reprise l’emporte souvent sur l’originalité. De plus, comme nous l’avons vu, les auteurs des transpositions présentées ci-dessus semblent renoncer sans équivoque à l’autonomie de leurs œuvres du fait d’une identification forte avec l’œuvre première qui entraîne l’imitation de ses procédés, voire le devenir autre, le geste de faire corps avec elle. En même temps, on peut se demander si ce n’est pas l’original qui imite avec anticipation ses traductions, et ses transpositions à venir.

Selon Tiphaine Samoyault, toute traduction peut être pensée comme brouillon postérieur, ce qui permet, comme elle le dit, de penser « l’imperfection des traductions, toujours à refaire, toujours reprises dans le temps » et « l’imperfection des œuvres elles-mêmes, rendues au multiple et à l’inachèvement » :

La mémoire de la traduction est ainsi inséparable d’un mouvement de pluralisation de l’œuvre. Le pluriel des possibles de l’œuvre n’est pas, comme dans le cas des genèses, en amont, logé dans les brouillons, les ébauches, les scénarios, les repentirs, mais transporté en aval, dans la multiplicité des traductions, à l’intérieur d’une même langue, dans des langues différentes56.

Les transpositions étudiées ici témoignent de cet inachèvement et le perpétuent. Elles contribuent à augmenter cette pluralité de l’œuvre déjà inscrite dans la mobilité dès lors que Federman écrit dans et avec plus d’une langue et produit plus d’un texte faisant partie d’une même œuvre.

Sans vouloir assimiler toute transposition à de la traduction, et ainsi participer à la métaphorisation générale du terme dans le sillage du translational turn, nous avons voulu montrer les affinités fortes que possèdent les deux domaines : la reprise de certains éléments et l’oubli d’autres, et le mouvement à travers des espaces de réception, qu’ils soient géographiques, culturels ou médiatiques. Dans le cas des œuvres multilingues comme celle de Federman, il s’agit surtout de la création d’une langue poétique performative désancrée des langues nationales qui, ainsi, se prête facilement à la transposition vers d’autres arts s’appuyant sur le corps et la voix. On peut dire que traduction et transposition relèvent d’un même mouvement qui est aussi celui de la poétique multilingue. Sans transparence au niveau de la langue, le lecteur, comme le spectateur, se voit confronté à la matérialité des lettres, des sons, des éléments du corps en mouvement : une perception du langage et une manière de recevoir qui implique nos propres corps et nous incitera, peut-être, à créer, nous aussi.