Imaginons un cartographe chargé de dessiner un territoire sans cesse mouvant : des pans entiers de terrains grignotés en quelques jours par l’érosion, de nouvelles zones soudainement apparues suite à une éruption volcanique, des espaces qui changent de nature et de forme, se creusent au gré de mouvements tectoniques… Les outils traditionnels de la cartographie seraient incapables de saisir ce territoire mutant. C’est pourtant un défi similaire que les chercheurs en littérature doivent aujourd’hui relever, face à des corpus toujours plus hétérogènes, plurimédiatiques et disséminés : comment rendre compte de nouvelles pratiques d’écriture et de publication relevant davantage de l’éditorialisation que de l’édition ? Des pratiques qui, par définition, se déclinent selon un paradigme de l’ouverture – ouverture aux plateformes, aux réseaux, aux lecteurs… –, et donc de l’instabilité ?

Dans le champ des humanités numériques littéraires, la fouille et la visualisation de corpus informatisés semblent offrir quelques pistes prometteuses. Parce qu’elle peut se définir comme une représentation graphique reposant sur un certain nombre de codes et de conventions préalablement définies par le chercheur/codeur/concepteur de l’outil, ainsi que par les possibilités de la machine, la visualisation de texte relève de facto d’une pratique cartographique. Encore faut-il avoir déterminé le périmètre et la nature de notre corpus. Visualiser, certes, mais visualiser quoi exactement ? Où commence et où s’arrête le corpus littéraire natif numérique ? Doit-on y inclure les multiples objets médiatiques qui accompagnent les textes ? Doit-on prendre en compte les mutations de l’interface ? Doit-on collecter le code ? Est-il seulement juste de s’arrêter au web, d’ailleurs, pour penser une littérature qui serait plutôt « numérique » (dont on sait qu’elle peut également réinvestir l’imprimé) ? Le web, en d’autres termes, est-il une frontière – ne serait-ce que sa propre frontière ?

Cartographier la littérature numérique implique d’en poser une définition, au risque d’en restreindre un peu trop le périmètre ou, au contraire, d’en effacer la singularité. C’est pourquoi l’exercice demeure essentiel : il permet de modéliser notre terrain d’étude, en plus de participer à sa légitimation1 – « marquer notre territoire », pour le dire en des termes plus crus. Cet article livre le récit d’un projet de recherche consacré à la visualisation d’un corpus éditorialisé, en l’occurrence celui du projet collectif Général Instin2. Avouons-le sans détour : du point de vue de ses objectifs initiaux3, cette expérience s’est soldée par un échec. La constitution du corpus en question s’est en effet rapidement révélée plus ardue que prévu. Tel un territoire mouvant, ce corpus de littérature éditorialisée n’a cessé de performer son insaisissabilité. Cet échec est cependant relatif puisqu’il aura malgré tout permis de faire émerger quelques pistes théoriques et méthodologiques pour mieux comprendre les contours de la littérature numérique.

La réflexion qui va suivre se veut donc à la fois littéraire et épistémologique. Plus précisément, c’est la relation entre deux gestes d’écriture qui m’intéresse : un geste cartographique qui serait celui du chercheur ; et un travail d’éditorialisation tel qu’il est déployé par les écrivains et écrivaines qui ont choisi le web pour terrain de jeu. J’y reviendrai dans la première partie de cet article, en confrontant la figure du cartographe à celle de l’architecte, afin de situer ma démarche scientifique et de problématiser la notion de corpus en littérature numérique. J’introduirai ensuite le projet collectif Général Instin qui a fait l’objet de ma tentative malheureuse de cartographie, et je reviendrai sur les aléas méthodologiques de la construction de mon corpus, avant de proposer, pour clore ma réflexion, une nouvelle hypothèse : dans les corpus natifs numériques, la fonction éditoriale assumée par les auteurs conduit à une double écriture littéraire, à savoir celle du texte et de son métatexte, qui vient à la fois documenter, expliciter et donner son sens au texte. Le corpus est de fait très tôt construit par les écrivains et écrivaines comme une archive, mais également comme un espace éditorialisable, de manière à assurer la cohérence et la lisibilité d’un projet littéraire. Cette « archive 3.0 » (pour reprendre le concept de Gabriella Giannachi4) a la particularité de se performer elle-même. Cette fonction éditoriale qui conduit à la création de l’archive de l’œuvre en même temps que l’œuvre elle-même constitue de fait déjà un exercice de cartographie, prise en charge par les créateurs. Que reste-t-il au chercheur, sinon apprendre à lire cette carte, plutôt que de la redoubler ?

Le cartographe et l’architecte : au défi des corpus natifs numériques

Au risque d’énoncer des banalités, je rappellerai quelques principes théoriques qui m’ont guidée lors de la constitution de mon corpus natif numérique5 à des fins d’analyses automatisées.

Tout d’abord, un corpus n’existe pas en soi : c’est le chercheur qui le construit. Cet adage est encore plus approprié dans le champ de la littérature numérique qui, outre sa contemporanéité, ne fait l’objet que de rares opérations de collecte et d’archivage systématique par des instances patrimoniales6. Nous sommes donc tous des cartographes (et même à l’occasion des archivistes), quelque peu déboussolés puisque nos méthodes de collecte et d’analyse, tout comme les modalités de production de la littérature contemporaine, ont également muté ces dernières années dans le sillage de l’informatisation. Ainsi, depuis peu, notre boîte à outils intègre la visualisation de corpus – text mining, data visualisation – dont le succès n’a cessé de se confirmer dans le champ des humanités numériques, non sans susciter quelques réticences dans le camp des littéraires7 :

Nous reconnaissons que la réaction sceptique chez le littéraire est tout à fait naturelle et nous estimons d’ailleurs qu’une bonne dose de scepticisme est essentielle lorsque se conjuguent analyse informatisée et herméneutique. Cela dit, nous souhaitons remettre en cause l’image dominante que nous fournit la société de l’ordinateur comme générateur prodigieux de données infaillibles et de graphiques inéluctables. Ce que l’on ignore souvent, c’est que l’ordinateur, grâce à la nature même du numérique, peut s’avérer une aide très puissante pour faire proliférer le nombre et les types de représentations d’un texte. Loin d’en réduire la souplesse et la richesse, les outils informatiques peuvent servir à multiplier la matière brute qui mène à de nouveaux constats, de nouvelles associations, de nouveaux arguments. La machine est l’engin du heureux hasard, contrainte seulement par l’imagination de son utilisateur8.

Ainsi conçue comme une activité herméneutique, la visualisation n’est pas tant un outil de connaissance qu’un moyen d’objectivation et, dans le cadre de la visualisation de corpus notamment, une véritable méthode heuristique dont l’intérêt réside moins dans le résultat (c’est-à-dire le produit de la visualisation) que dans la méthodologie (les moyens et les méthodes mis en œuvre pour opérer cette visualisation). En tant que pratique cartographique, la visualisation de corpus est moins utile pour sa fonction représentative que pour son potentiel heuristique.

Par ailleurs, comme je l’ai mentionné en introduction, nos corpus natifs numériques sont mouvants, fragiles, éphémères, hétérogènes… en un mot, ils sont éditorialisés9. C’est justement parce qu’ils sont pris dans une logique d’éditorialisation que nos corpus sont difficilement saisissables par les institutions traditionnellement en charge de la patrimonialisation littéraire. Leur instabilité, leur circulation en dehors des circuits éditoriaux classiques, impliquent de nouvelles formes de collecte et d’indexation – un vaste chantier encore en cours. En d’autres termes, nos corpus natifs numériques sont quoiqu’on en dise des corpus relativement marginaux. Et si un consensus émerge au sein des institutions patrimoniales pour reconnaître la nécessité de sauvegarder ces œuvres, les initiatives en ce sens restent rares et peinent à compenser la rapidité avec laquelle ces corpus, très fragiles, disparaissent.

La résistance de ces corpus numériques tient également à la distinction entre deux approches spatiales distinctes : aux chercheurs-cartographes répondent des écrivains-architectes. L’écriture, sur le web, relève en effet d’une construction architecturale : construire son texte, c’est en même temps construire un espace. Et comme le relève François Bon, la conception de cet espace participe du geste esthétique et poétique :

Pratiquant le web, une métaphore m’est souvent utile, celle du ballon atmosphérique – quand on le gonfle à l’hélium, l’enveloppe plus lourde que l’air repose à terre. Il faut un minimum de gonflage pour que la forme s’ébauche, et le gonflage total pour que la forme définitive se manifeste et que s’effectue le mouvement ascensionnel. Dans un livre, le format précède le contenu (feuille pliée, cahiers brochés) – dans un site, les contenus seuls définissent le cadre et la forme. L’équivalent presque fractal entre la forme générale de l’œuvre et les éléments qui la composent (l’équilibre d’une phrase de Proust, rapporté à l’équilibre global de la Recherche) est une constante en esthétique – elle vaut probablement pour ce domaine encore à nous largement inconnu, la puissance localisée d’un billet web, et l’univers formel que devient le site complet, et les perspectives qu’il offre10.

On pourra également ajouter que construire une œuvre littéraire numérique, c’est aussi construire un espace marginal. François Bon en est lui-même un excellent exemple, car même si son Tiers Livre11, et plus largement ses activités sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, etc.) comptent un nombre très important de lecteurs ou de followers et bénéficient de fait d’une indéniable reconnaissance, il n’en reste pas moins que ces canaux de production et de diffusion s’inscrivent en marge du système éditorial traditionnel12, contre lequel l’écrivain ne manque pas de protester régulièrement.

Comment, donc, cartographier les marges ? Des marges qui, d’ailleurs, sont parfois conscientes et volontaires, et se posent comme des conditions à un projet ou à une démarche esthétique ? Ce que le chercheur doit cartographier, c’est d’abord un geste d’écriture de l’écrivain-architecte, un objet processuel, performatif, un espace en construction, plutôt qu’un espace inscrit définitivement.

Le défi est de taille, tant ces deux gestes d’écriture, celui du chercheur-cartographe et celui de l’écrivain-architecte, s’appuient sur des logiques distinctes : stabiliser d’un côté, permettre de nouveaux développements de l’autre. Au cœur du problème, la notion même de corpus numérique, difficile à saisir dans le cadre d’une entreprise cartographique, qui implique un effort de cohérence et de rationalisation là où la théorie de la littérature contemporaine a tendance à insister sur la dissémination, l’hétérogénéité formelle et médiatique, en un mot une « littérature-brouhaha » telle que l’a justement dénommée Lionel Ruffel. Mais ces deux approches sont-elles pourtant inconciliables ? Pas si sûr. Dans l’exemple que je vais traiter à présent, à savoir le projet littéraire et artistique Général Instin, on constatera en effet que s’élabore, parallèlement au brouhaha, un système d’archivage bien organisé. Documenter, autrement dit, participe au processus de création, et vient donner une épaisseur supplémentaire à notre corpus.

Le projet Général Instin : l’éditorialisation littéraire ou le « corpus fantôme »

Qu’est-ce que Général Instin ? Projet plurimédiatique, multi-plateforme, avec des manifestations dans le web et hors du web, impliquant plus de deux-cents participants, encourageant ses lecteurs à procéder à une appropriation massive… le projet GI, comme on l’abrégera désormais, s’avère idéal pour expliciter ce paradigme de l’ouverture propre à l’éditorialisation, tout en constituant un défi méthodologique et conceptuel pour qui veut en constituer le corpus exhaustif. J’en proposerai pour commencer un bref survol historique, où l’on verra apparaître différentes facettes du concept d’éditorialisation (une bibliographie très sommaire du projet peut être consultée à la fin de cet article).

Figure 1. La tombe du général Hinstin, au cimetière du Montparnasse.

© Servanne Monjour

Adolphe Hinstin est un général français du xixe siècle décédé en 1905 et inhumé au cimetière du Montparnasse à Paris. Le promeneur reconnaîtra facilement le tombeau du général, orné d’un vitrail photographique où figure le portrait du défunt. Or, en raison d’un défaut de confection, ce portrait est lentement en train de se décomposer, dans ce qui s’apparente à une belle mise en abîme de la mort de son propriétaire… En 1997, le caveau d’Hinstin attire l’attention d’un groupe d’artistes et d’écrivains, parmi lesquels la photographe Juliette Soubrier, qui saisit plusieurs clichés de ce portrait fantomatique. La même année Patrick Chatelier, écrivain français que l’on connaît notamment aujourd’hui pour être l’un des principaux éditeurs de Publie.net, reprend cette photo pour la proposer comme contrainte créative lors d’une soirée de performances au squat artistique de la Grange-aux-Belles à Paris. Aujourd’hui disparu, le squat de la Grange-aux-Belles fut un haut lieu de la culture alternative parisienne dans les années 199013, un lieu inscrit à la marge, donc, de la légalité, mais aussi d’un certain modèle institutionnel de l’art et de la légitimation artistique, reposant sur l’individuation de l’auteur14. Cette photo du général va inspirer les artistes qui occupent le squat ou qui y transitent pour quelques jours ou quelques semaines. Il va marquer le début d’un collectif relativement informel (bien que très proactif), qui donnera lieu à plusieurs événements littéraires (des lectures, des performances, des ateliers, etc.).

Dans un premier temps, les productions issues du collectif font l’objet d’une diffusion imprimée dans une poignée de revues littéraires imprimées (Éponyme, Geste). Puis, lorsque la plateforme Publie.net15 est créée autour de 1999-2000, GI l’investit presque immédiatement. Entretemps, Hinstin aura perdu son « H » qui le faisait personnage historique, pour devenir un matériau narratif, plastique, sémiotique. Il devient ainsi Général Instin souvent abrégé « GI » par les contributeurs au projet.

Étonné, troublé par cette rencontre, Patrick Chatelier s’empare de cette figure et décide de lui donner une vie littéraire. Il commence par lui donner une nouvelle identité en supprimant le « H » initial du nom. Il devient donc le « Général Instin ». Le projet de Chatelier n’a pas été d’écrire une histoire du Général, mais de proposer une écriture collective du Général Instin, une écriture collective et plastique ouverte à toutes les propositions, comme s’il s’agissait d’un manque à combler, d’une absence à signifier16.

Publie.net va jouer un rôle d’agrégateur des productions instiniennes : poèmes, récits, images en grand nombre (photos, peintures, etc.), vidéos mais aussi enregistrements sonores (gardant une trace des ateliers, lectures, festivals où Instin poursuit son investissement des marges de la littérature). Sur Publie.net en particulier, le projet GI performe quelque peu son statut fantomatique en s’inscrivant de facto comme une archive – on aura l’occasion d’y revenir.

Ayant pris racine dans l’hypertexte, il commence à hanter le web, se permet des incursions sur d’autres plateformes, dans des revues numériques (par exemple, Hors-sol), ou encore sur sites dédiés à des projets fonctionnant de manière relativement autonome, dans une logique transmédiatique (le site web generalinstin.net17, archive d’un ouvrage Instin publié au Nouvel Attila). Instin investit également le champ de la poésie urbaine, reposant sur un mélange entre l’affichage et le détournement des espaces institutionnels et publics existants. On note par ailleurs quelques expériences proches du land art et, enfin, un festival de rue documenté par des vidéos présentement accessibles sur Youtube ou Viméo (le festival compte trois éditions successives, de 2013 à 201518). Bien sûr, GI investit aussi les écritures profilaires, avec un compte Facebook19 et un compte Twitter20 (partagés par plusieurs membres du collectif qui publient messages et images en fonction de leurs envies du moment, sans nécessairement consulter les autres). En 2015, Instin prend du galon et devient une figure auctoriale singulière aux éditions du Nouvel Attila, chez qui il signe de son nom trois ouvrages : Général Instin. Anthologie21, Climax,22 et Spoon River (une nouvelle traduction française de l’œuvre d’Edgar Lee Masters, augmentée de nouveaux poèmes instiniens23).

Si l’on pouvait s’attendre à une telle dissémination spatiale (hors-le-web, dans le web, hors-le-livre, dans le livre), caractéristique de l’éditorialisation, la temporalité dans laquelle GI s’inscrit réserve une ultime surprise, qui nous fait prendre la mesure du jeu constant avec l’idée même de frontière. Au cours des années 2000 en effet, le projet connaît un rebondissement : le collectif découvre que la famille Hinstin (avec son « H » historique) a partie liée depuis longtemps avec la littérature et les arts. Dès 1903, Alfred Jarry rédige dans La Revue blanche un texte satirique à l’encontre du neveu du général Hinstin, accusé d’avoir commis un vol de bijoux24. En 1963, Joseph Kessel consacre à Charles Hinstin, l’un des descendants du général, la nouvelle « Le Zombie », dans le recueil Tous n’étaient pas des anges25. La BNF dispose même d’un fonds d’archive photo de la famille, classée dans les dossiers consacrés à Lautréamont26 – la rumeur voulant qu’Isidore Ducasse ait entretenu une relation très étroite avec son professeur Hinstin, frère de notre général.

Ce décloisonnement entre l’Histoire et l’histoire est ainsi au centre du projet Instin, qui n’hésite pas à s’approprier des éléments radicalement antérieurs (conformément à la règle du plagiat par anticipation), tout comme il encourage ses lecteurs à poursuivre son œuvre. L’un des contributeurs, Marc Perrin, convoque ainsi la métaphore du « corpus fantôme » pour souligner la nature processuelle du projet, dans un texte qui célèbre un idéal d’autorité partagée :

Somme de tous les éléments, écrits, images, gestes, etc., qui constituent le projet GI toujours-en-train-d’apparaître. Ce corpus fantôme se développe par diverses fractales et avatars en vue de constituer une entité géante, totem composé de l’ensemble des matériaux instin qui s’exprimera, grâce à un programme aléatoire dirigé par ordinateur, dans toutes les langues disparues depuis les premiers balbutiements de l’humanité. Nous sommes un corps sans cesse modifié. / Nous sommes un corps sans cesse modifiant le monde auquel nous appartenons. / Nous sommes un corps sans cesse modifiant la qualité de l’appartenance27.

On soulignera, dans ce passage, l’heureuse antanaclase autour des termes « somme » et « sommes », qui parachève la fusion entre les éléments du corpus et les participants impliqués dans le projet, décrit comme un seul « corps sans cesse modifié » / « modifiant ».

À la fois contrainte créative, projet collectif, figure auctoriale partagée, personnage historique et fictif, Général Instin pose des difficultés parce qu’il se déploie non pas tant hors-le-livre, mais dans les marges des institutions, littéraires et éditoriales. Depuis le squat de la Grange-aux-Belles jusqu’aux réseaux sociaux détournés pour créer un profil fictif, Instin cultive ainsi son inscription dans ce que Lionel Ruffel a qualifié « d’espaces publics contre-hégémoniques relevant plutôt d’une “littérature-brouhaha” (exposée, performée, in situ, multi-support) avec de très nombreuses circulations entre eux28 ».

Doit-on pour autant se contenter de ce nouvel imaginaire du désordre, de l’œuvre infinie et insaisissable que semble devoir nécessairement produire l’éditorialisation littéraire ? Ou bien existe-t-il malgré tout quelque part une cohérence à trouver ? Peut-on, dans le brouhaha, faire émerger des voix majoritaires ou dissidentes, un discours consensuel ? Existe-t-il quelque chose à cartographier ? C’est cette piste que j’ai souhaité emprunter à l’occasion d’un travail de visualisation.

Visualiser le brouhaha : à la recherche d’une voix concordante

Le projet GI apparaît donc comme un parfait cas d’école de la littérature éditorialisée, et vient dans le même temps illustrer avec brio le concept de littérature brouhaha façonné par Ruffel. Dans le cadre de travaux exploratoires consacrés à GI, j’ai pourtant voulu questionner, mais également confronter ce concept de brouhaha, en m’appuyant sur une méthode de visualisation de corpus. L’entreprise était certes risquée puisque ce concept de brouhaha littéraire, qui met en difficulté le principe même de corpus stable et fini, semble résister à l’analyse littéraire computationnelle. Ma question de recherche tournait autour des dynamiques auctoriales au sein d’un tel projet collectif qui, malgré la « mise en scène » d’une autorité partagée, incarnée, ne peut pas totalement faire abstraction de la singularité de chaque voix. C’est ce paradoxe, propre à tout collectif tiraillé entre une voix du collectif et l’individualité des contributeurs, que je souhaitais donc interroger à l’aide de la visualisation de corpus : si le brouhaha est synonyme de cacophonie, peut-on trouver des patterns collectifs ? En filant la métaphore sonore du concept de Ruffel, ce brouhaha laisse-t-il entendre certains échos ? Se définit-il comme une véritable cacophonie, ou plutôt une organisation chorale ?

Mon travail comprenait dès le départ un certain nombre de biais, notamment en termes de périmétrage du corpus. Ainsi, je me suis concentrée sur le versant textuel du projet GI, et essentiellement sur les publications numériques (cela étant, et on verra que ce détail a son importance, certains éléments publiés d’abord en version imprimée ont fait l’objet d’une republication en ligne). Ce choix exclut de fait des pans entiers du projet, à commencer par sa dimension plurimédiatique. Cette décision, qui pourrait passer pour une approche textualiste en contradiction avec la reconnaissance d’un tournant médiatique de la littérature contemporaine, a été contrainte par des raisons techniques et méthodologiques : il n’a pas été possible de trouver une solution satisfaisante permettant d’analyser conjointement des données textuelles et visuelles (images fixes et animées). Les résultats de cette première recherche doivent cependant servir de point de départ à des travaux plus ambitieux, réintégrant la partie audiovisuelle et iconographique du corpus. Plusieurs types de sources ont ainsi été exclus, en particulier les images, quand d’autres ont fait l’objet de manipulations pour être intégrées au corpus textuel : c’est notamment le cas des fichiers vidéos, dont j’ai entrepris de transcrire les voix. Enfin, on ajoutera à la liste déjà longue des lacunes de ce corpus les données issues des réseaux sociaux, qui n’ont pas été moissonnées faute d’accès aux API de Twitter et de Facebook.

La méthodologie retenue était en principe assez simple : il s’agissait d’abord de réaliser un travail de web-scrapping sur les sites web comprenant des contenus instiniens29, en passant par la librairie Beautiful Soup (Python), puis de retravailler le corpus via des notebooks afin de générer des données exploitables pour de la fouille de texte, menée à l’aide de l’outil Voyant Tool. Si ce choix méthodologique permettait d’automatiser la collecte – et donc de gagner en efficacité, tout en proposant une solution technique capable d’intégrer régulièrement les mises à jour du corpus –, celle-ci ne s’est pas effectuée sans heurts. Sans entrer dans le détail des obstacles rencontrés, je relèverai combien ce moissonnage s’est souvent transformé en une passionnante exploration archéologique du web littéraire. Sur Remue.net, par exemple, la recherche a permis de mettre en évidence les arrangements des éditeurs avec une plateforme parfois trop rigide, afin d’adapter la structure du CMS à des choix éditoriaux et poétiques.

Finalement, au terme de quelques semaines d’exploration et de moissonnage, il a été possible d’extraire un peu plus de 150 éléments – ou pages –, réorganisés par auteur et par date. Ces 152 éléments ne représentent évidemment qu’une partie du corpus (probablement 50 %), mais la partie la plus « visible »30. Le processus de grattage de la toile aura également soulevé des défis méthodologiques utiles à la réflexion théorique sur la littérature numérique. Tout d’abord, la question de la granularité : certains textes sont très longs, et composés de plusieurs textes autonomes (des récits singuliers, des textes signés par des contributeurs distincts). Le choix a été fait de considérer la page comme l’unité principale d’une publication Instin, plutôt que d’opérer un redécoupage par auteur. L’attribution de l’autorité, d’ailleurs, s’est révélée sans surprise assez problématique : de nombreux textes n’étaient pas signés, d’autres impliquaient plusieurs participants (dans le cas des vidéos, par exemple, il semble indispensable de mentionner le vidéaste, les performeurs, le monteur, etc.).

À ces difficultés bien connues des chercheurs travaillant sur les corpus numériques s’est ajouté un questionnement sur la littérarité des textes. Sur Remue.net, en effet, la collecte a mis au jour un sous-corpus de textes « non créatifs », généralement non-signés, comprenant par exemple des résumés et des index de sous-projets instiniens, des annonces pour un événement, pour un spectacle ou pour le festival dédié à Instin plusieurs années de suite. Ces éléments, qui assurément participent au brouhaha littéraire, ont été inclus dans les frontières du corpus, notamment en raison de leur fonction métatextuelle particulièrement précieuse. En effet, ils jouent un rôle essentiel en ce qu’ils établissent une documentation, voire une archive du projet depuis près d’une vingtaine d’années. Ils constituent par ailleurs peut-être cette fameuse voix concordante dont j’avais supposé l’existence au début de mes travaux. C’est en suivant cette piste, ou du moins cette intuition, que j’ai donc réalisé mes premières visualisations du corpus.

Du corpus fantôme à l’archive éditorialisée, « l’instin perdit son H etc »

La constitution du corpus ainsi qu’un premier examen rapide de celui-ci a mis en évidence la présence de publications métafictionnelles, à la limite du texte littéraire (puisqu’elles font vivre la figure fantomatique d’Instin tout en entretenant une rhétorique singulière) et du contenu documentaire : il s’agit en effet bien souvent de relayer des contenus publiés par ailleurs (les travaux diffusés initialement dans un format imprimé, les archives audiovisuelles ou photographiques des performances ou du street art), et de tisser un discours d’accompagnement assurant la cohérence des différentes contributions. Général Instin, en d’autres termes, se conçoit déjà comme une archive, qui tend à performer le projet en même temps qu’elle en assure la cohérence et la conservation.

Afin d’étudier ce métadiscours documentaire, j’ai procédé à une recherche très simple sur les modalités de nommage d’Instin. Une première lecture (close reading) de quelques items choisis au hasard m’avait en effet laissé entrevoir au moins trois moyens utilisés par les contributeurs pour « appeler » ou « invoquer » le Général :

- le nom original « Hinstin », qui fait référence à la figure historique ;

- la transformation « Instin » du double artistique de notre général ;

- l’abréviation « GI », qui offre de nombreuses interprétations (notamment la figure américaine du soldat).

Or en visualisant la répartition dans le temps de ces différents noms, tout en gardant à l’esprit que, selon la chronologie officielle du projet, Hinstin « perd[it] au passage son H qui le faisait humain historique »31, on s’aperçoit que Hinstin vient hanter Instin tout au long de l’existence du projet.

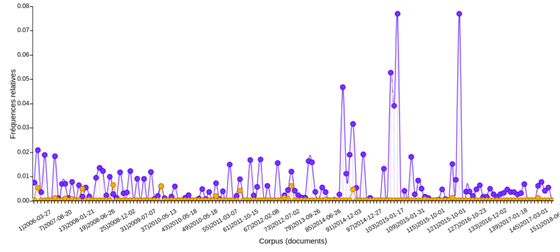

Figure 2. En violet : les occurrences d’Instin ; en orange, celles d’Hinstin. Visualisation opérée sur la période 2006-2018.

Un examen plus approfondi de ces textes occupés par Hinstin révèle que le général historique réapparaît surtout dans des textes introductifs à des sous-projets, confirmant par là l’intuition d’une voix concordante, en l’occurrence une voix éditoriale (mais pas seulement), qui rappelle la stratégie littéraire de l’encadrement métadiégétique. Cette archive, ou cette documentation, procède donc d’une intention clairement littéraire. L’encadrement métadiégétique apparaît de plus comme l’un des piliers du collectif Instin, puisqu’il balise un espace éditorialisable, capable d’accueillir toujours plus de contributions. Une partie des contributeurs au moins semble d’ailleurs avoir conscience de ce dispositif, comme le laisse songer cet extrait d’une publication instinienne signée Maryse Hache (la bien nommée), où le métatexte fait l’objet d’un détournement-hommage :

un jour l’instin perdit H etc

il devint général errant fantôme avatar toujours mort et toujours ressuscitant32

Le processus de documentation et d’archivage peut ainsi être considéré comme une forme d’écriture numérique et poétique, en même temps qu’un premier essai cartographique. Ce processus d’écriture-archivage n’est pas sans rappeler un certain « devenir-archive » de la production artistique contemporaine, que Gabriela Giannachi a théorisé sous le concept d’« archive 3.0 » :

L'utilisation des archives par les artistes, les critiques et les conservateurs dans des contextes performatifs a modifié la façon dont nous comprenons et travaillons avec les archives. Ainsi, comme nous l'avons vu, les archives sont de plus en plus utilisées comme des outils de production (Osthoff 2009, p. 11), entraînant ce qui a été décrit comme une « contamination entre l'œuvre d'art et la documentation » (p. 11), les œuvres d'art et les archives, les archives et les objets trouvés, les pratiques archivistiques et la vie de tous les jours. De « stable et rétroactive », l’archive est devenue « générative » (p. 12), ce qui signifie que l'utilisateur de l'archive joue également un rôle productif dans ce processus33.

Ce concept d’archive 3.0, sur lequel je conclurai, encourage à requalifier notre corpus, qui n’apparaît plus seulement comme un ensemble d’objets disséminés sur la toile, mais également comme une agrégation volontaire et réfléchie de traces du collectif, dont la curation a été prise en charge par certains membres – lesquels assument dès lors une fonction éditoriale essentielle. Le principal enseignement de ce devenir-archive consiste de fait à comprendre l’éditorialisation littéraire comme une association étroite entre un principe d’ouverture généralisé (dans le temps, l’espace, entre contributeurs) et un cadre métadiégétique qui ouvre un espace éditorialisable, tout en assurant sa cohérence, c’est-à-dire sa lisibilité. De nouvelles questions de recherche apparaissent ainsi autour du statut de l’éditeur (qui tend à se confondre avec la figure de l’auteur) et plus largement de la fonction éditoriale, absolument essentielle à la constitution de ces corpus littéraires éditorialisés34. Reste finalement une dernière question en suspens, celle de l’entreprise cartographique du chercheur… S’il eut été naïf de croire, dès le départ, que le travail de constitution du corpus auquel je m’attelais pouvait constituer un geste neutre, je ne m’attendais pas non plus à ce qu’il soit finalement absorbé par le projet GI. Or mon travail de collecte n’a fait que participer au processus d’éditorialisation, en offrant une nouvelle performance instinienne, tout comme cet article, destiné à être publié en ligne, sera désormais pris en compte par les algorithmes du web retraçant la présence d’Instin dans l’espace numérique. À défaut de saisir le corpus Instin, c’est donc lui qui, sans doute, nous aura saisis.