L’acculturation des études de genre1 en France en droit, et encore davantage en histoire du droit, se réalise beaucoup plus tardivement que dans d’autres disciplines des sciences humaines et sociales. S’il existe quelques travaux de recherche en histoire du droit qui se sont intéressés directement à la condition des femmes2, à la sexualité3 ou aux violences conjugales4, rares sont les travaux qui interrogent la dimension construite de la différenciation sexuelle, à l’exception notable des travaux d’Yan Thomas5 et de ceux, résolument ancrés dans le champ des études féministes, de Michèle Bordeaux6. Ce n’est qu’en 2015 qu’une thèse en histoire du droit mobilise, pour la première fois, le genre comme catégorie d’analyse du droit7 et que quelques historiennes et historiens du droit tels qu’Arnaud Paturet8, Florence Renucci9 ou Alain Wijffels10 s’emparent de ce concept. Dans le sillage du projet ANR REGINE11 qui a permis de légitimer ce champ d’études au sein de la science juridique, le projet ANR HLJPGenre12 a débuté en février 2022 et a pour ambition d’enrichir et diffuser les études de genre au sein de l’histoire du droit. C’est dans ce cadre qu’un colloque international de trois jours s’est tenu sur le thème « Discours juridiques, genre et histoire »13 et qu’est prévue la publication de l’ouvrage Sous l’universel, le genre. Le discours juridique au prisme du genre en 2025. En parallèle, Clio@Themis, une des principales revues en histoire du droit a consacré un dossier au thème « Genre, histoire et droit »14.

Le projet HLJPGenre analyse les systèmes juridique et judiciaire au prisme du genre, de la Révolution à nos jours. Deux axes sont privilégiés : l’un concerne l’étude de la jurisprudence et se fonde sur le dépouillement des archives. Chaque strate de la chaîne judiciaire est analysée pour y vérifier la présence — ou non — de biais de genre, éventuellement corroborés par les biais de « race », de « classe », d’âge et de handicap, afin d’identifier l’absence ou la présence de mécanismes de différenciation dans l’application du droit. L’autre axe, qui nous retiendra plus longuement dans le présent article, a vocation à étudier la loi formelle. Or, l’histoire du droit ne s’est pas saisie, autrement que de manière empirique, des outils méthodologiques issus des études de genre ; il s’agissait donc de créer nos propres grilles d’analyse. Notre équipe a élaboré, collectivement, un instrument de lecture susceptible de servir à toutes celles et ceux souhaitant introduire une dimension genrée dans leurs travaux.

Notre méthode d’analyse s’inspire de travaux existants, notamment de l’apport de l’interdisciplinarité dans l’étude des textes juridiques telle que théorisée par Véronique Champeil-Desplats15, ainsi que de la grille d’analyse élaborée dans le cadre du projet ANR REGINE16. La spécificité de notre approche genrée du droit par rapport à celle de REGINE réside dans notre choix, à première vue paradoxal, d’élaborer un outil d’analyse du droit formel, malgré notre inscription dans une perspective réaliste du droit. Le paradoxe évoqué n’est toutefois qu’apparent : nous ne cherchons pas à mesurer l’impact concret des textes juridiques étudiés. Les résultats obtenus à l’aide de notre grille d’analyse mettent en lumière les représentations genrées qui sous-tendent le système juridique, conçu ici comme un discours symbolique. Une autre distinction relève de notre ancrage disciplinaire en tant qu’historien·nes du droit, qui nous a conduit·es à placer la perspective diachronique au cœur de notre démarche.

L’analyse des textes de loi que nous proposons se place dans la continuité d’une étude très classique du droit, à savoir l’exégèse du droit formel. Il s’agit de procéder, en guise de première étape, à une analyse littérale du texte primaire afin d’en extraire la « lettre de la loi ». Ensuite, cette étape est corroborée par une deuxième étape, l’analyse du paratexte — les débats législatifs et les interprétations doctrinales de référence, dont l’autorité permet d’infléchir le sens de la loi —, afin de saisir le fameux « esprit de la loi ». Ici, l’originalité de l’approche méthodologique du projet HLJPGenre par rapport aux analyses formalistes classiques du droit consiste à faire une exégèse genrée du texte de loi.

Cette démarche permet d’interroger la neutralité et l’universalité de la « Loi » et d’étudier la fabrique du genre à l’œuvre dans le droit c’est-à-dire la manière dont le droit entérine, produit, invisibilise ou neutralise les rapports sociaux binaires et hiérarchisés entre les individus. La grille de lecture du genre, à chacune de ses étapes, est appréhendée dans une approche intersectionnelle c’est-à-dire en précisant si les rapports sociaux de sexe sont, ou non, imbriqués dans d’autres rapports sociaux : classe, race, âge, handicap…

En outre, dans une perspective diachronique, la troisième étape de l’analyse consiste à interroger la trajectoire genrée du droit. Lorsque le même texte évolue, existe-t-il une continuité ou une rupture dans la manière dont le genre est appréhendé dans les différentes versions du texte ? La quatrième et ultime étape consiste à s’interroger sur les objectifs genrés de la loi, dont les justifications peuvent varier selon les différent·es protagonistes qui interviennent dans le processus législatif.

La grille offre une trame aisée à suivre et permet de décortiquer un texte et ses paratextes sous l’angle du genre. Quatre étapes invitent donc le chercheur ou la chercheuse à répondre à une série de questions afin d’en tirer des conclusions : l’analyse formelle du texte (I), l’analyse des biais du paratexte (II), l’analyse diachronique (III) et l’analyse des finalités de la norme et des justifications de ses acteurs et actrices (IV).

I. La première étape : L’analyse formelle du texte normatif

Cette première étape se réalise au sein d’une analyse textuelle (1) et transtextuelle (2).

A. L’analyse textuelle

De manière simple, nous entendons par texte normatif le texte pourvu de l’autorité de la règle de droit, la loi au sens large : une loi constitutionnelle, un traité international, un article de loi, un règlement, une circulaire… La première étape consiste en une analyse formelle de ce texte normatif grâce à une étude terminologique. Il s’agit ici de procéder à une analyse littérale des mots ou expressions du texte, en se posant la question suivante : contient-il des termes sexo-spécifiques, c’est-à-dire qui renvoient au sexe17 des personnes ? Par exemple, le mot « mari » est un terme sexo-spécifique, à la différence de « l’individu ».

Dans le cadre de cette analyse terminologique, il s’agit d’interroger la langue du droit, volontiers décrite comme générale et abstraite. Les textes emploient des formes passives, des tournures impersonnelles, des verbes constatifs qui entraînent un effet de neutralisation et d’universalisation18. L’une des principales questions que se posent les chercheur·euses qui travaillent sur le genre porte sur le masculin utilisé dans la langue du droit. À l’instar de la langue française en général, le masculin est dit « neutre », à savoir un masculin générique incluant les individus, quelle que soit leur assignation de sexe. Néanmoins, ce masculin universel de la langue du droit ne survit pas toujours à l’analyse genrée du droit. Si le masculin de la langue française est réputé universel et si la règle grammaticale selon laquelle « le masculin l’emporte » paraissent être des règles et des usages immuables et apolitiques de la langue, leur historicisation met à nu ces mythes linguistiques. Ainsi, les travaux d’Éliane Viennot prouvent que cet usage du masculin générique et ces règles de grammaire datent en réalité du xviie siècle19 et constituent une véritable politique de masculinisation de la langue destinée à fermer aux femmes l’accès de certaines professions ou fonctions20. De plus, le masculin français ne peut être qualifié de « neutre » puisque contrairement aux véritables catégories neutres de l’allemand, du suédois ou du latin, il désigne un groupe sexo-spécifique. Olympe de Gouges soulève cette ambigüité en soulignant qu’alors que la Déclaration des droits de l’Homme proclame que les hommes naissent libres et égaux en droit, elle exclut les femmes de la citoyenneté politique. Ce faisant, elle prend le terme « homme » de la DDHC pour ce qu’il est, c’est-à-dire un masculin particulariste qui ne concerne, en réalité, que certains individus : ceux identifiés comme étant de sexe mâle. En miroir, elle rédige sa « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » qui reconnait la liberté et l’égalité des femmes et des hommes21.

Ainsi, face au postulat du masculin universel de la langue du droit, l’analyse genrée invite les chercheur·euses à s’interroger : le masculin utilisé dans le texte étudié est-il générique ou genré ? Prenons, par exemple, l’article 9 de la Constitution de 1791 dispose que « Les citoyens qui composent chaque commune, ont le droit d’élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d’entre eux qui, sous le titre d’Officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune ». Dans ce texte, les termes masculins utilisés « citoyens », « eux » et « Officiers municipaux » ne sont pas inclusifs et ne renvoient pas au masculin universel. Au contraire, ils sont sexo-spécifiques car les femmes sont dépourvues de la citoyenneté politique et sont, de facto, exclues de l’application de ce texte.

Le genre ne pouvant être détaché d’autres rapports sociaux, des questions complémentaires sont également à se poser et les termes, selon les cas, pourront également être qualifiés de :

-

aetato-spécifique, c’est-à-dire en lien avec l’âge. L’article 144 du Code civil, en vigueur de la loi du 27 mars 1803 jusqu’à la loi du 4 avril 2006, disposait que « L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage ». Les termes de ce texte sont à la fois sexo-spécifiques et aetato-spécifiques.

-

socio-spécifique, en lien avec la classe sociale, comme dans l’article 1er de la loi du 13 juillet 1906 : « Il est interdit d’occuper plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier dans un établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances […] ».

-

racialo-spécifique, natio-spécifique, culturo-spécifique et religio-spécifique22 : nous avons groupé ces différentes catégories pour ne pas complexifier outre mesure le propos, en sachant qu’un même terme, selon la manière dont il est utilisé dans un texte, pourra renvoyer à l’une ou l’autre des catégories voire à plusieurs des qualificatifs susmentionnés. La série d’exemples listés ci-dessous permet d’illustrer concrètement notre propos.

L’article 1er de la loi du 3 octobre 1940 dispose : « est regardé comme juif, pour l’application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif ». Dans ce texte, le terme « juif » est racialo-spécifique, mais dans d’autres textes ce terme pourrait être religio-spécifique ou culturo-spécifique23.

L’alinéa 1er de l’article 12 de loi du 1er janvier 1889 dispose que « [l]'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari ». Les termes « étrangères » et « Français » sont tous deux à la fois natio-spécifique et sexo-spécifique, là où le terme « mari » est seulement sexo-spécifique. Notons que « Français » n’est pas un masculin générique car le « mari » d’une étrangère, dans une approche binaire et hétéronormée, ne peut être qu’une personne identifiée et assignée homme24.

Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 4 février 1919 sur l’accession des indigènes de l’Algérie aux droits politiques dispose que « la femme d’un indigène devenu citoyen français postérieurement à son mariage pourra demander à suivre la nouvelle condition de son mari ». Dans ce texte, l’analyse genrée et intersectionnelle permet de relever des termes sexo-spécifiques tels que « la femme » et « son mari », culturo-spécifiques voire racialo-spécifiques comme « indigène » et natio-spécifique, « français »25.

Dans le même corpus, à l’article 3, « l’indigène musulman algérien qui désire bénéficier de la présente loi doit adresser au juge de paix, ou à l’autorité qui le remplace, une demande en deux exemplaires ». Ici, le terme « indigène » relève du racialo ou/et culturo-spécifique tandis que « musulman » est religio-spécifique ; le débat reste ouvert sur l’utilisation du terme « algérien » qui est ici culturo voire racialo-spécifique, mais qui dans un autre contexte que celui d’une loi coloniale, serait un terme natio-spécifique.

Dernier exemple, l’article 14 de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes dispose que « [l]e Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle ». L’analyse genrée et intersectionnelle met en exergue les vocables « évêques » et « curés » comme religio-spécifiques et sexo-spécifiques. En effet, le masculin est exclusif car aucune personne assignée femme ne peut être concernée par ce texte26.

La nécessité de l’historicisation s’impose déjà à ce stade puisque selon les époques, un terme peut être devenu neutre alors qu’il était initialement sexo-spécifique. Tel est le cas avec le terme « sévices ». L’article 4 du paragraphe 1 de la loi du 20 septembre 1792 énumère les motifs de divorce, notamment les « crimes, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre ». Selon la 4e édition de l’Académie française, qui date de 1762, les sévices sont d’abord et avant tout définis comme un « rude traitement que fait un mari à sa femme, et qui va jusqu’aux coups. Il n’est en usage qu’au Palais ». Les sévices renvoient donc à un terme juridique qui désigne des violences conjugales genrées, à savoir des violences exercées par un mari sur sa femme. C’est la loi de 1792 qui universalisera ces violences par l’ajout de la mention « de l’un envers l’autre ». « Sévices » est donc un terme juridique initialement genré qui visait directement les violences commises contre les femmes, dans le cadre conjugal, et qui est devenu neutre27.

B. L’analyse transtextuelle

Certains textes seront porteurs d’une autre interprétation à la lumière d’une analyse croisée des textes issus d’un même corpus ou d’un même système juridique. Une fois de plus, l’approche classique d’interprétation du droit issue de la dogmatique juridique prend une dimension nouvelle en étant repensée à travers une grille d’analyse genrée et intersectionnelle.

Par exemple, l’article 29 de la section 1 du titre II du Code pénal de 1791 dispose que « [l]e viol sera puni de six années de fers »28. Dans ce texte, le viol n’est pas défini et une lecture anachronique du texte pourrait laisser penser que ce n’est pas un terme sexo-spécifique. Or, son historicisation démontre que, dans le langage courant, le viol est un terme qui désigne des violences sexuelles hétérosexuelles, et même, pour plus de précisions, la pénétration d’un vagin par un pénis et donc une relation sexuelle assimilée à la pratique procréative. Néanmoins, l’usage juridique de la langue peut être différent du sens commun puisque la langue du droit use et abuse de la déformation usuelle du sens classique des mots pour l’ériger en langue de spécialiste. Aussi peut-on, d’un point de vue théorique, s’interroger sur le sens juridique du mot viol. L’analyse transtextuelle est alors éclairante et confirme le sens commun du mot. En effet, l’article 30 de la section 1 du titre II du Code pénal de 1791 dispose que « [l]a peine portée en l’article précédent sera de douze années de fers, lorsqu’il aura été commis dans la personne d’une fille âgée de moins de quatorze ans accomplis […] »29. Dans cet article, qui précise les circonstances aggravantes du viol, l’analyse genrée et intersectionnelle permet de relever des termes sexo-spécifiques et aetato-spécifiques. Le viol n’est toujours pas défini, mais il est commis sur une fille âgée de moins de 14 ans, ce qui implique donc que le viol est pensé de manière genrée : la victime est nécessairement une « fille ». S’il est question de viol aggravé dans ce texte, ce n’est pas du fait de violences qui seraient genrées, mais pour une question d’âge. A contrario, il est évident que le viol ne saurait être constitué si la victime est une personne identifiée comme garçon.

Les silences peuvent également être révélateurs du sujet de droit envisagé. Ainsi, la circulaire du 15 novembre 1945 du garde des Sceaux aux Directeurs régionaux de l’Administration pénitentiaire dit :

« il m’est apparu qu’il convenait de ne pas se laisser se distendre les liens d’affection qui unissent le détenu à sa famille, et j’ai décidé en conséquence d’autoriser à l’avenir les condamnés définitifs à conserver sur eux les photographies de leurs proches (père, mère, femme et enfants) »30.

Le terme masculin « détenu » devrait être appréhendé comme un masculin universel, dans le sens où les femmes détenues — certes moins nombreuses — sont aussi concernées par le texte ; il serait inimaginable que seuls les hommes détenus puissent conserver les photographies de leurs proches. Néanmoins, la liste des proches énumérés dans la circulaire montre que la personne détenue est pensée au masculin genré dans une approche hétérocentrée : époux d’une femme, la personne condamnée ne peut être qu’un homme. Les femmes ne sont pas sciemment écartées de l’application de la circulaire, elles sont « juste » oubliées.

II. L’analyse du paratexte et de ses biais

La deuxième étape réside dans l’analyse du paratexte et des biais qu’il comporte. Après avoir étudié le texte normatif, il s’agit désormais d’étudier la production qui entoure ce texte et la présence, ou non, de biais de genre.

La question du paratexte est importante. En effet, nous considérons qu’un texte normatif ne peut être pleinement analysé qu’en le replaçant dans son contexte de production : si l’étude porte sur une loi ou un article de loi, les débats parlementaires qui lui sont relatifs sont des paratextes tout indiqués. De nombreux travaux invitent à des réflexions épistémologiques poussées sur la manière dont les débats parlementaires peuvent être étudiés31. Les retranscriptions donnent accès à l’élaboration de la loi et aux débats qui l’ont modelée32 : c’est là que l’analyse de discours intervient et qu’elle va permettre de déceler les représentations qui sous-tendent les mots employés. Repérer les biais de genre et les biais intersectionnels sera ici la tâche principale et à ce titre, l’élaboration et la conception d’un logiciel d’analyse textuelle, à l’instar d’Alceste, d’Iramuteq ou de Tropes33, mais dédié aux thématiques du genre et de l’intersectionnalité, serait extrêmement profitable. En outre, la contextualisation du débat permet de montrer l’androcentrisme institutionnel de l’instance de production de la norme dans le sens où l’exclusion des femmes et, jusqu’à récemment, leur présence moindre, crée un déséquilibre genré préalable.

Les biais de genre, comme d’autres biais cognitifs, sont souvent inconscients et font partie de l’activité normale du cerveau humain : pour prendre des décisions ou porter un jugement rapidement dans un monde social très complexe, nous activons une série de raccourcis mentaux. Or, ces processus cognitifs sont largement influencés par notre exposition à différents préjugés ou stéréotypes, notamment genrés, également racialisants ou classistes. Les biais de genre ou relevant d’autres marqueurs sociaux sont nombreux et innervent toutes les activités sociales, sans épargner l’activité législative : des biais de genre ou/et intersectionnels se retrouvent dans le paratexte qui entourent un texte normatif. Ils peuvent être de trois types : explicites (1), implicites (2) ou en creux (3).

A. Les biais explicites

Les biais explicites affirment, formulent, de manière claire et précise : une différenciation sociale entre les sexes34 et/ou l’hétéronormativité, la racialisation des questions sociales, les différenciations sociales d’âge ou de classe… Ils sont faciles à déceler justement en raison de leur littéralité et du fait qu’ils emploient souvent des termes sexo-spécifiques, aetato-spécifiques ou encore racialo-spécifiques. Les exemples abondent au xixème siècle, notamment quand les députés font état de l’obéissance naturelle que la femme doit à son mari dans le cadre du mariage. Pour autant, les biais explicites ne sont pas forcément dépréciatifs, ni même cantonnés à une époque révolue. Les débats sur la parité en politique ont récemment suscité des propos censément flatteurs pour les femmes, en louant par exemple leur douceur et leur capacité à apaiser les conflits. Il s’agit, là également, de biais explicites. Cette approche qui renvoie aux éthiques de la sollicitude révèle un ordre juridique de genre différentialiste.

B. Les biais implicites

Les biais implicites reposent sur des sous-entendus et sont parfois plus subtils. Ils nécessitent de redoubler de précautions pour ne pas se méprendre sur une expression qui serait, réellement, employée innocemment. Néanmoins, considérer que les procédés rhétoriques n’existent pas ou ne sont pas étudiables serait faire preuve d’irénisme. Une attention particulière apportée au contexte et aux acteurs et actrices permettra de lever les ambigüités. Les biais peuvent être implicites par présupposition, par analogie, par référence ou par silence.

Les biais implicites par présupposition reposent sur une supposition préalable et non formulée. Par exemple, la plupart des références à la sexualité dans les débats législatifs présupposent des relations sexuelles exclusivement hétérosexuelles. Les biais implicites par analogie procèdent également par sous-entendus, mais ils apparaissent en comparaison avec une situation inverse ou analogue.

Les biais implicites par référence renvoient à un ensemble normatif ou à des représentations socioculturelles. Les biais implicites par référence socioculturelle pourront alors être collectifs ou ciblés. Ils sont collectifs dans cet exemple : si sont évoquées « les personnes travaillant dans le domaine de la petite enfance », il s’agira très probablement de références aux femmes, étant donné que de manière socioculturelle, ce sont elles qui sont poussées à investir ces champs. Les biais implicites par référence ciblée recouvrent, quant à eux, le procédé rhétorique dit de « l’appel du pied » ou dog whistle en anglais. Une formulation, d’apparence neutre pour la majorité des individus, prend un tout autre sens pour ses véritables destinataires. Ainsi, l’emploi des expressions « valeurs familiales » ou « théorie du genre » dans certains contextes est un signe d’appartenance aux idéologies antiféministes, homophobes et transphobes.

Les biais implicites par silence sont des biais qui n’impliquent pas de sous-entendus : l’implicite est ici poussé à son maximum, mais le silence est très lourd de sens. Certains discours autrefois librement tenus ne sont plus dicibles ni audibles et s’y livrer provoquerait une levée de boucliers. Néanmoins, cela ne les empêche pas d’imprégner l’ambiance et de donner le ton aux débats. En effet, les arguments explicitement sexistes ont tendance à disparaitre35, aussi ce sera par des formes détournées, des rires ou des silences opposés à certaines questions qu’il est possible d’en observer les réminiscences. En outre, le silence subi ou silence imposé est explicité par les femmes politiques qui reviennent sur leur prise de parole dans le cadre du débat parlementaire36.

À l’instar des biais implicites, ces analyses sont délicates et demandent une grande finesse d’analyse. Souvent amorcées par l’intuition du ou de la chercheur·se, elles sont éminemment subjectives et d’une fiabilité très faible. Néanmoins, ce sont ces éléments diffus qui, quand ils sont saisis, apportent nuances, complexité et profondeur à une analyse qui sinon risque d’être trop superficielle, voire naïve.

C. Les biais en creux

Les biais en creux sont le troisième type de biais. Ils ne sont ni explicites ni implicites car ils relèvent de l’impensé, de situations qui n’ont même pas été envisagées ni conceptualisées. Dans des sociétés genrées, les cloisonnements entre les sphères des masculins et des féminins sont étanches. Les hommes occupent les postes de pouvoir et de prestige et reproduisent, parfois à leur insu et « de bonne foi », des schémas androcentriques qui oublient totalement les femmes. De la même manière, le modèle hétéronormatif omniprésent invisibilise les autres sexualités et les occultent.

Les biais en creux sont donc à chercher dans l’absence, notamment dans l’absence de mention des individus de l’autre sexe37. Ainsi, dans le débat parlementaire du 19 septembre 1791 au sujet du futur article 26 du Code pénal sur les violences commises par un enfant envers ses père et mère, il n’est en réalité question que des violences commises par le fils envers son père38. Lorsqu’il est question, dans un texte qui concerne les parents et les enfants, uniquement du père et du fils, comme dans ce débat, les représentations sont celles d’une violence physique exclusivement pensée dans un affrontement entre hommes. Les cas du fils qui lève la main sur sa mère ou de la fille qui se retournerait contre ses père et mère ne sont pas envisagés par les députés lorsqu’ils débattent de la loi.

Au terme de cette deuxième étape, précisons un élément important. Si nous avons indiqué que les débats parlementaires étaient les supports privilégiés de l’analyse, le paratexte analysé englobe également les débats doctrinaux, ainsi que tout texte relatif au projet ou à la proposition de loi et participant au processus législatif, à l’instar des textes préparés par des associations en amont ou aux avis du Conseil d’État au stade des projets. Quand ils se trouvent en amont de la rédaction de la norme, ils servent en effet à éclairer les enjeux juridiques des choix terminologiques textuels. En outre, quand elles sont produites une fois la norme adoptée, donc « en aval », les interprétations doctrinales sont parfois dotées d’une autorité qui peut infléchir le texte et bousculer, éventuellement, l’ordre juridique de genre.

Une fois ces études faites, les mots de la norme ont été analysés et elle a été replacée dans son contexte d’énonciation, ce qui a permis de révéler certaines représentations. Intervient alors une troisième étape, l’analyse diachronique.

III. L’analyse diachronique

Quand elle s’y prête, c’est-à-dire quand un texte normatif existe sur le temps long, cette étape confère un caractère évolutif à l’analyse et met au jour les dynamiques qui animent ses évolutions. L’analyse diachronique révèle la sensibilité des textes face au genre, de manière objective : comment les changements de termes nous renseignent-ils sur l’appréhension du genre et de ses variations ?

L’ordre juridique de genre recouvre trois composantes qui s’articulent ou se distinguent. En premier lieu, les sexes sont binaires et assignés : le système juridique impose d’être un homme ou une femme et c’est ce même système qui pose les critères de catégorisation ; l’individu n’est pas libre de s’auto-déterminer. En deuxième lieu, il impose une hétéronormativité, c’est-à-dire qu’il pose l’hétérosexualité en modèle dominant et supérieur aux autres types de sexualités. Enfin, l’ordre juridique de genre établit une distinction — et parfois une hiérarchie — entre les hommes et les femmes. La perspective diachronique révèle des tendances évolutives différentes de ces trois composantes du genre.

La différenciation formelle entre les hommes et les femmes est progressivement remise en question depuis la fin du xixe siècle. Depuis la fin du xxe siècle, dans une perspective d’égalité réelle, des politiques de quotas ou de discriminations positives sont établies juridiquement de manière à prendre en compte des inégalités systémiques et à les corriger.

Une autre variation du genre, l’hétéronormativité est également progressivement remise en question. Depuis 1982, les lois pénales ne répriment plus de manière discriminatoire les pratiques homosexuelles par rapport aux pratiques hétérosexuelles et des politiques pénales de lutte contre l’homophobie ont été mises en place. En outre, en 2013, le mariage pour les couples de même sexe39 a permis l’inclusion et la reconnaissance légale des couples gays et lesbiens40. Néanmoins, l’hétéronormativité n’est toujours pas totalement neutralisée dans l’ordre juridique, comme en témoignent bon nombre de textes relatifs à la filiation. Par exemple l’article 56 du Code civil dispose :

« La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sage-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L’acte de naissance sera rédigé immédiatement »41.

Enfin, la troisième déclinaison de l’ordre juridique de genre, la binarité, reste prégnante dans l’ordre juridique. Ainsi, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, partie intégrante du bloc de constitutionnalité, mentionne en son article 3 que « [l]a loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme »42, excluant ainsi les personnes intersexes ou non-binaires, ou plutôt leur imposant une assignation de sexe. Cette binarité n’est pas remise en question par les textes les plus récents : la dernière loi constitutionnelle qui modifie l’article 34 du 8 mars 2024 dispose que « [l]a loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse »43. Même si le Conseil d’État entend inclure les hommes trans enceints dans cette disposition, les termes utilisés dans le texte normatif essentialise « la femme » dans un rôle procréatif. Les termes choisis ne neutralisent pas le genre.

Cependant, malgré la binarité structurelle du système juridique, il est possible d’identifier certains textes agenrés, dans le sens où ils pourraient être extraits du système juridique genré dans lesquels ils se trouvent et être employés tels quels dans un système juridique agenré, sans nécessiter de nouvelles relectures. Cette indifférence au genre doit s’apprécier d’un point de vue diachronique : les textes en question n’emploient aucun terme sexo-spécifique, ne modifient aucune norme genrée préexistante et ne produisent pas, a priori, de différenciation44. C’est le cas par exemple de celui-ci : « [l]'insulte publique est punie de 50 euros d’amende », dont la formulation est restée stable dans le temps.

D’autres textes sont genrés et prévoient un traitement différencié sur le fondement de conceptions sociales liées à la binarité de sexe. Par exemple, la loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures employé·es dans l’industrie introduit des distinctions genrées qui n’existaient pas antérieurement dans le système juridique. Dans cette loi de protection sociale, les règles sont les mêmes pour tou·tes jusqu’à seize ans. À partir de cet âge, la loi introduit une distinction de genre explicite : si les garçons sont uniquement concernés par une interdiction générale du travail de nuit jusqu’à seize ans, les filles âgées de seize à vingt-et-un ans se voient elles aussi interdites de travailler la nuit dans les usines et manufactures. De même, l’interdiction formelle faite aux enfants de moins de douze ans de travailler dans les mines s’étend de manière absolue aux femmes de tout âge45.

D’autres types d’évolutions font intervenir pleinement l’analyse diachronique et historique. Ainsi, la norme peut être dégenrée : alors qu’elle marquait une distinction entre les sexes, elle ne le fait plus, au moins formellement. Cela a été le cas pour l’article 144 du Code civil relatif à l’âge du mariage qui disposait que « l’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage »46. Cette règle sexo-spécifique et aetato-spécifique, qui fabrique un ordre juridique de genre avec des rapports asymétriques et asynchroniques au sein d’un couple nécessairement hétérosexuel, va évoluer en deux temps. En 2006, la différenciation genrée est supprimée : « L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus »47. Néanmoins, la dimension hétérocentrée reste présente dans cette norme, qui est donc partiellement dégenrée. En 2013, à l’occasion de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, l’article 144 du Code civil est à nouveau modifié. La nouvelle rédaction du texte est la suivante : « le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus »48. En 2013, à ce niveau d’analyse textuelle, le genre a été neutralisé dans la norme, dans le sens où il pourrait être utilisé tel quel dans un système juridique agenré reconnaissant la non-binarité des sexes. Néanmoins, une étude transtextuelle montre que l’ordre juridique de genre dans sa dimension binaire reste enraciné puisque les règles relatives au mariage imposent une inscription à l’état-civil en tant qu’homme ou femme. La binarité de sexe reste ancrée dans le système juridique français alors que d’autres pays ont remis en question cette construction sociale49.

De manière inverse, il est possible d’imaginer le cas d’une norme qui serait regenrée : alors qu’elle visait des situations censément universelles, elle serait modifiée dans un sens sexo-spécifique. Ce serait le cas si une circonstance aggravante de meurtre des femmes parce qu’identifiées comme femmes était désignée par le terme « féminicide » dans le Code pénal.

Actuellement, la tendance semble aller dans le sens d’un « dégenrement » des textes en ce qui concerne la différenciation hiérarchisée entre les individus selon leur assignation de sexe, comme en témoignent les changements terminologiques à propos des époux ou des parents. Cette évolution paraît en conformité avec la progression de l’égalité des droits : pour beaucoup de personnes, l’égalité est atteinte en lissant les différences entre les individus ou en les faisant disparaître. Toutefois, les dynamiques genrées qui imprègnent les normes n’ont pas toute la même finalité.

IV. Les finalités et justifications de la norme

L’étude des objectifs de la norme en termes d’égalité de traitement des individus fait partie intégrante de l’analyse genrée. Il est nécessaire d’identifier le but explicite de la norme — celui que ses auteur·ices lui ont intentionnellement attribué. Une norme peut ainsi être agenrée, regenrée, ou dégenrée, en partie ou en totalité, pour des finalités variées. Cette analyse repose sur une méthode combinant la lecture du texte juridique, l’examen de ses paratextes (préambules, exposés des motifs) et l’étude des travaux préparatoires (débats parlementaires, commentaires doctrinaux). La question essentielle reste alors : pourquoi une norme est-elle agenrée, regenrée ou dégenrée, et quel objectif cherche-t-elle à atteindre ? Il est entendu que les termes genrés peuvent avoir été utilisés « par inadvertance » et ne pas poursuivre de finalité autre que la perpétuation du système existant.

Une norme poursuit un objectif égalitaire lorsqu’elle vise explicitement à établir une égalité entre les individus. Prenons l’exemple de l’article 148 du Code civil, qui dispose que « les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère »50. Bien que les termes soient sexo-spécifiques, la disposition place le père et la mère sur un pied d’égalité juridique. Cependant, la logique binaire et hétérocentrée sous-jacente reflète les présupposés de l’époque, ce qui limite la portée égalitaire de la norme. La finalité égalitaire ici, inscrite dans le texte, apparaît dans l’analyse des travaux préparatoires et de la doctrine51.

Une norme peut avoir pour objectif d’établir une différence de traitement, et donc être inégalitaire, si elle applique des règles distinctes à différentes catégories de personnes. Ainsi les articles 15 et 16 du Code pénal de 1810 disposent que « les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles ; ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra »52. En revanche, l’article 16 établit que « [l]es femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n’y seront employées que dans l’intérieur d’une maison de force »53.

Une norme peut également avoir une finalité égalisatrice, dans le sens où l’établissement d’une différence de traitement poursuit un objectif égalitaire. Les lois sur la parité en politique ou les dispositifs visant à inciter l’accès égal des femmes et des hommes à certaines fonctions illustrent cette approche, car elles témoignent d’une volonté d’équilibrer une situation initialement déséquilibrée. Toutefois, leur mise en œuvre peut être influencée par des conceptions divergentes de l’égalité : tandis que les féministes différentialistes valorisent les qualités supposément féminines au service de la société, les féministes universalistes y voient une reconnaissance de droits égaux.

L’analyse des justifications apportées pour atteindre cet objectif égalitaire, inégalitaire ou égalisateur est donc également essentielle. Un texte normatif ne peut être pleinement compris sans examiner son contexte de production et les arguments justificatifs mobilisés par les acteur·ices impliqué·es. Cela passe par une étude croisée du texte, de ses paratextes et des travaux préparatoires, combinée à une approche prosopographique des auteur·ices qui interviennent dans le processus législatif. Cette méthode permet de révéler les intentions sous-jacentes et les représentations véhiculées par « le » législateur, qui est lui-même loin d’être une entité abstraite. Ce dernier est incarné par des individus évoluant dans des réseaux sociaux et politiques, porteurs d’intérêts spécifiques et des représentations genrées de leur société.

L’étude des justifications des différent·es acteur·ices du processus législatif permet de mettre en lumière des contradictions : des courants opposés peuvent soutenir une même norme en lui attribuant des justifications différentes. Par exemple, la loi sur le port de signes religieux54 a été défendue par des féministes universalistes en faveur de l’émancipation des femmes, mais également par des courants défendant une laïcité identitaire, parfois stigmatisante à l’égard des populations musulmanes. Ces justifications multiples, parfois paradoxales, éclairent la complexité des intentions normatives, du point de vue du genre pris en compte dans une perspective intersectionnelle. Cette démarche enrichit donc la compréhension des textes juridiques en tant que produits à la fois intentionnels et contextuels, révélateurs des tensions et compromis qui traversent une société à un moment donné.

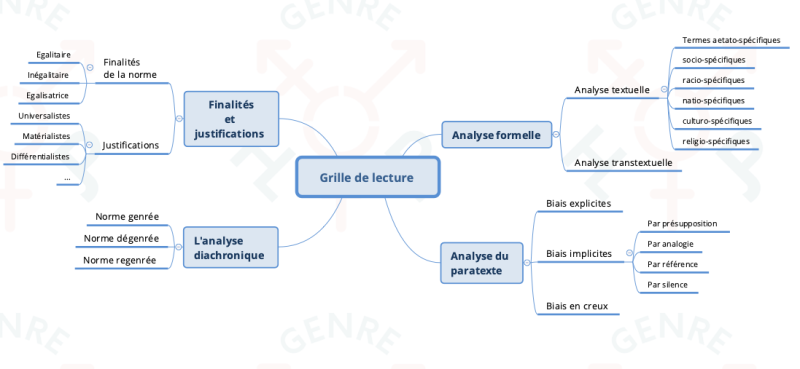

En conclusion, nous pouvons présenter une synthèse schématique de notre grille de lecture.

Figure 1 : ANR HLJPGenre, Synthèse de la grille de lecture, 2025.

Cette présentation d’un outil heuristique pensé discuté, testé et retesté par une équipe de chercheur·euses principalement historien·nes du droit s’est inspiré de la démarche de l’ANR Régine et de la grille méthodologique, qui incluait analyse formelle des textes et réflexion sur leur application concrète. Notre grille d’analyse est différente : ses spécificités résident dans son bornage — le discours juridique à savoir les textes et paratextes du droit —, sa dimension intersectionnelle, son intérêt porté aux acteur·ices producteur·ices de la norme et surtout sa perspective diachronique.

Cette méthode d’analyse sera développée et justifiée dans l’ouvrage issu des travaux de l’ANR HLJPGenre, intitulé Sous l’Universel le genre. Analyse du discours juridique au prisme du genre, avec des exemples précis dans différents domaines du droit et à des périodes variées. Notre démarche d’exposer de manière aussi détaillée notre grille méthodologique est double. D’une part, elle permettra à tout chercheur·euse qui souhaite travailler sur le genre en droit et en histoire du droit d’avoir un outil opérationnel clef en main, en sachant que chacune des étapes présentées ne sera pas systématiquement mobilisée. D’autre part, en soumettant cette grille à une analyse critique, elle pourra être discutée, retravaillée, modifiée, dépassée dans le cadre des travaux ultérieurs sur le genre et l’intersectionnalité et des futurs débats doctrinaux qui ne manqueront pas d’être foisonnants en histoire du droit, à l’instar du dynamisme intellectuel suscité par l’acculturation des études de genre dans les différentes disciplines de sciences humaines et sociales.