« Pourquoi forces-tu la femme (uxorem) de ton compagnon [C. Malleolus], la belle-mère de ton compagnon, enfin la maison de ton compagnon tout entière, à porter témoignage contre toi (contra te testimonium dicere) ? Ces femmes (feminas) d’une si grande réserve (pudentissimas), ces femmes d’élite, pourquoi les forces-tu à se produire, contre leur habitude et contre leur gré, au milieu d’une si grande assemblée d’hommes (in tantum uirorum conuentum insolitas inuitasque) ? » Qu’on donne lecture des témoignages de tous. Témoignage de la mère et de la grand’mère [du fils de Malleolus, pupille de Verrès]1.

Au cours de la seconde action contre Verrès, Cicéron imagine le discours que pourrait tenir le questeur en Cilicie C. Publicius Malleolus, mort en 80 avant J.-C. et dont l’héritage (notamment de l’argenterie, une grande maison et des esclaves) a été dérobé par Verrès désigné tuteur du fils de Malleolus devenu orphelin de père. Il prête au mort des paroles qui désignent l'accusé comme la cause de la déposition des matrones de la famille de Malleolus (son épouse et sa belle-mère), ce qui constitue évidemment un tour rhétorique2 : c’est bien l’orateur qui fait venir ces deux témoins au tribunal. Elles sont en effet les mieux placées pour attester les biens familiaux récupérés et en grande partie vendus par Verrès.

Le questionnement inventé par Cicéron illustre plusieurs aspects intéressants des discours judiciaires romains concernant le témoignage des femmes romaines. D’abord, celles-ci ne se rendent pas au tribunal d’elles-mêmes (inuitae). Si, sous la République, des Romaines peuvent faire une déposition dans le cadre des iudica publica (Verrès est accusé de concussion)3, les cas conservés dans notre documentation sont rares. De plus, leur attitude de pudeur (pudens) est mise en avant : il est préférable qu’elles ne se produisent pas devant autant d’hommes (in tantum uirorum). Les faire paraître en public est en fait un moyen pour Cicéron d’insister sur la vulnérabilité de la famille du pupille, puisque tout ce passage vise à susciter la pitié des juges envers l’orphelin et, par suite, leur colère envers Verrès4. Enfin, ces deux femmes ne sont pas nommées, comme si le respect envers elle s’étendait à leur nom, qu’il faudrait taire. À l’inverse, Cicéron ne se prive pas de nommer certaines femmes pour les attaquer, comme Clodia dans le Pro Caelio ou Sassia dans le Pro Cluentio5.

S’il est impossible de tirer des conclusions générales à partir de quelques cas particuliers, un ensemble cohérent semble se dessiner : les femmes romaines, qui ne sont pas exclues formellement de la sphère publique des procès, doivent faire preuve de retenue au point d’éviter de témoigner, sauf en cas de nécessité exceptionnelle. La bienséance s’appliquerait jusqu’à leur dénomination, passée sous silence.

Un tel paradigme a été mis en exergue en ce qui concerne les discours judiciaires de l’Athènes classique par David Schaps en 1977 : selon lui, le faible nombre de femmes nommées dans les discours conservés ne serait pas le résultat d’un accident, mais celui d’un choix délibéré : celui d’éviter de faire figurer les noms de certaines femmes libres6. Les plaignants nommeraient peu les femmes citoyennes, à l’inverse des esclaves et des prostituées : donner le nom d’une femme libre serait un moyen de la déprécier. Elles seraient donc plutôt désignées à travers le nom d’un proche pour leur témoigner du respect : « the normal way to refer to a woman in court was to call her the relative of such-and-such a man »7. Ne seraient dès lors désignées par leurs noms que les femmes de mauvaise réputation (comme Nééra dans le Contre Nééra), les femmes liées à l’adversaire (Plangôn dans le Contre Bœotos) ou les femmes décédées (Chairestratè dans le Contre Euboulidès).

Cet article était novateur à l’époque : peu de travaux concernaient les discours judiciaires dans les années 1970 et, surtout, extrêmement peu se préoccupaient des femmes dans le corpus des dix orateurs attiques. Le texte de David Schaps a donc contribué à ouvrir un champ d’études8. Pour autant, cette vision a participé à une invisibilisation des femmes : le comportement approprié pour une femme serait de ne pas apparaître en public, et même de ne pas voir son nom être cité devant les citoyens. C’est ce qu’explicite par exemple John Gould : « In these contexts it is as though the woman has no personality and exists only as an extension of her male kyrios9. » Il convient tout de même de préciser que, si cette idée est tirée des travaux de David Schaps, lui-même ne la développe pas.

Or l’idée qu’une femme nommée dans le contexte des procès est discréditée a été complètement acceptée et reprise par les études postérieures10 : un article de 8 pages publié il y a presque 50 ans fait encore autorité aujourd’hui. Pourtant, plusieurs femmes libres, respectables et liées au plaignant qui s’exprime sont mentionnées nommément dans les discours judiciaires préservés. Les fondements sur lesquels reposent les dénominations doivent par conséquent être appréhendés au cas par cas11.

Pour ce faire, le projet Eurykleia porté par Violaine Sebillotte, Sandra Boehringer, Adeline Grand-Clément et Sandra Péré-Noguès, auquel je participe, fournit des outils précieux : alors que les historiens ont longtemps pensé que les femmes étaient très peu présentes dans les sources antiques conservées, au point de considérer les femmes parfois aperçues comme des exceptions (et souvent des prostituées), la mise en place d’une base de données pour cataloguer les femmes nommées dans la documentation préservée permet de s’affranchir de ces présupposés12. Contrairement aux idées reçues fondées sur des catalogues prosopographiques limités aux élites masculines, de très nombreuses femmes agissent en leur nom dans l’Antiquité grecque et romaine. Au-delà d’une approche quantitative, l’entreprise cherche à favoriser une lecture et une analyse attentives de chaque situation pour dégager les critères qui interfèrent dans la présentation des femmes (statut politique, positionnement socio-économique, position dans la parenté, etc.).

L’objectif du projet Eurykleia est d’examiner avec soin l’instance énonciative (qui parle, quand et pourquoi) afin de mettre en évidence les raisons qui poussent à nommer une femme et la modalisation éventuelle de cette nomination (méliorative, dépréciative ou neutre). La mise en série, à travers la base de données en constitution, permet de comparer différentes pratiques discursives et ainsi de percevoir la façon dont celles-ci influent sur l’enregistrement du nom et la perception de l’individu. Enfin, le projet Eurykleia est fondé sur l’idée qu’il est nécessaire de mettre en parallèle les dénominations des femmes et des hommes, pour interroger les régimes de genre : ce n’est qu’à la lumière des désignations des hommes que peuvent être appréhendées les spécificités des désignations des femmes.

Ces principes donnent l’occasion de mettre en œuvre une étude approfondie de la dénomination des femmes chez les dix orateurs attiques. Le discours Contre Euboulidès contient un exemple intéressant en la personne de Nicarétè, la mère du plaignant, dont le nom lui-même est fortement symbolique, nikè signifiant la victoire et arétè la valeur/le mérite. Ce cas particulier offre d’abord la possibilité d’analyser les personnes nommées dans les discours judiciaires, les raisons de ces nominations, à différencier ou non entre hommes et femmes. Le nombre d’individus mentionnés, mais aussi leur fonction, plusieurs intervenant en tant que témoins, font du plaidoyer un terrain de recherche fécond. Il s’agira donc de réfléchir à la manière de désigner un témoin. Enfin, la localisation des dénominations au sein du discours doit être prise en compte, tout comme leur réitération ou non.

I. Qui nommer dans un discours ?

Nicarétè est bien connue : c’est la mère du plaignant Euxithéos qui prononce le discours Contre Euboulidès écrit par Démosthène. Le contexte est à peu près établi : Euxithéos a probablement perdu sa citoyenneté en 346/345 lors du réexamen de la liste de son dème13, Halimonte, un dème côtier de la ville dont Euxithéos a été démarque14. Il n’est pas d’accord avec cette décision et va jusqu’au procès. Le dème envoie, pour porter l’accusation, cinq individus dont Euboulidès, peut-être démarque à cette date15. Euboulidès est d’ailleurs désigné responsable de la déchéance de « nationalité » d’Euxithéos à plusieurs reprises dans le discours16 : l’opposition entre les deux adversaires semble ancienne. À noter que les représentants du dème paraissent avoir pris la parole en premier17 : la procédure elle-même est obscure, mais il ne peut pas s’agir d’un appel d’Euxithéos contre la décision du dème.

Ainsi, comme souvent, les femmes sont avant tout nommées dans les discours relevant de la citoyenneté ou d’affaires d’héritage18. Cette récurrence paraît logique puisqu’il s’agit de procès où l’identité des individus en question est essentielle : le contexte d’énonciation est crucial. Mais cette précision est aussi intéressante dans l’autre sens : le nom des femmes nommées est plus important dans les discours concernant la citoyenneté, donc des discours publics (graphai), que dans des discours privés (dikai)19. C’est l’inverse de la théorie issue des travaux de David Schaps20 : les femmes sont plus souvent nommées dans un contexte public, impliquant plus de juges et un enjeu plus important pour les citoyens.

Dans ce discours, Euxithéos cherche donc à prouver qu’il est « Athénien, et du côté paternel et du côté maternel » (§ 17)21. Il détaille d’abord la citoyenneté de son père (§ 18-30), puis de sa mère (§ 30-45), et enfin les preuves le concernant directement (§ 46-56). Il cherche donc, au milieu de son plaidoyer, à montrer que sa mère est « athénienne et citoyenne » (ἀστήν τ’ αὐτὴν καὶ πολῖτιν εἶναι, § 43), ce qui a servi aux historiens et historiennes à montrer que le mot « citoyenne » existe et doit recevoir un sens plein et entier22.

Euxithéos se lance dans un long panorama de sa famille et il est possible de reconstituer son arbre généalogique tel qu’il est progressivement exposé. Évidemment, le plaignant ne dit pas nécessairement la vérité, ce qui est problématique puisque le texte qui nous est parvenu constitue notre unique source concernant cette affaire. Plusieurs points ont déjà été perçus comme mensongers. Les éditeurs et commentateurs du discours ont par exemple montré qu’Euxithéos pourrait être relativement fortuné alors que ses parents sont représentés comme pauvres23. Surtout, il pourrait avoir été conçu pendant que son père était absent et donc être un bâtard24. L’adversaire Euboulidès a peut-être remis en cause la filiation entre Thoucritos et Euxithéos : si Nicarétè était nourrice quand Thoucritos était absent, alors qu’il faut avoir récemment eu un enfant pour être nourrice allaitante, il est facile de contester la filiation25. Ses adversaires devaient avoir des arguments solides pour lui faire retirer ses droits civiques lors de l’assemblée du dème. Quoi qu’il en soit, la généalogie du plaignant nous est présentée en détail et, dans le cadre de cette étude, ce n’est pas tant la réalité des liens familiaux qui importe que la manière dont ils sont dépeints aux juges.

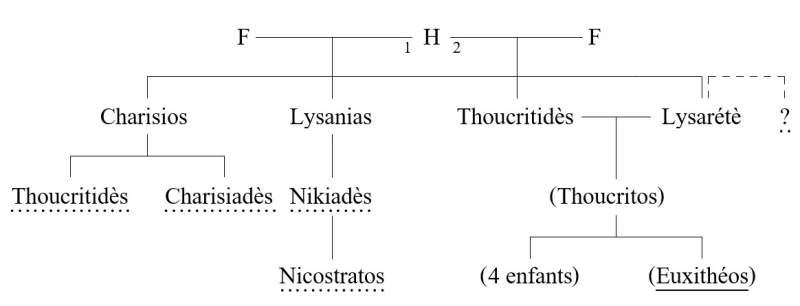

Du côté de son père Thoucritos, Euxithéos évoque (§ 20-21) son grand-père Thoucritidès et sa grand-mère Lysarétè, tout comme les deux frères de Thoucritidès, Charisios26 et Lysanias, dans le but de faire témoigner les enfants de ces deux frères (Thoucritidès, Charisiadès, Nikiadès) ainsi que le fils d’un autre enfant non nommé, appelé Nicostratos27 (voir la figure 128). Tous ces individus sont nommés pour faciliter leur identification et donc le lien de parenté avec Euxithéos.

Figure 1 : La famille de Thoucritos telle que présentée par Euxithéos (§ 20-22)

Le personnage souligné est le plaignant. Les personnages soulignés par des pointillés sont appelés à témoigner. Les personnages entre parenthèses ne sont pas nommés ou évoqués dans ce passage. Les tirets désignent une relation inconnue dans ce passage.

Il a longtemps été pensé que Thoucritidès, Charisios et Lysanias étaient frères de père et de mère, Lysarétè provenant d’un autre mariage de leur père commun. Peter J. Bicknell s’est opposé à cette vision traditionnelle en proposant de voir Charisios et Lysanias comme des frères homométriques de Lysarétè, et non pas de Thoucritidès, en allant jusqu’à affirmer que Thoucritidès ne serait pas le fils d’un mariage légitime29. Cette hypothèse semble légèrement trop complexe pour être crédible : si la proximité des noms entre Lysanias et Lysarétè joue selon Bicknell en faveur d’un rapprochement, le fils de Charisios s’appelle Thoucritidès, ce qui implique un rapprochement beaucoup plus certain30.

Euxithéos fait également témoigner les parents de son père Thoucritos « du côté des femmes » (§ 22), c’est-à-dire du côté de sa grand-mère Lysarétè (qui est sœur de Thoucritidès par son père, mais pas par sa mère), sans qu’il soit possible de savoir avec exactitude de qui il est question puisqu’il n’y a aucune indication supplémentaire. Certains chercheurs ont pu affirmer que ces personnes n’étaient pas évoquées nommément, car elles sont du côté de la grand-mère du plaignant31, mais ce sont bien des hommes : la règle ne s’applique donc pas. La suite du discours (§ 67) a permis à Wesley Thompson de déterminer qui sont ces personnages32 : témoignent probablement au § 22 un cousin au premier degré de Thoucritos et les maris de ses cousines (ce cousin et ces cousines étant les petits-enfants de la mère de Lysarétè). Il s’agirait donc d’enfants issus d’un premier mariage de la mère de Lysarétè. Pour autant, une telle identification n’est pas permise au moment où ces témoins sont invités à monter à la tribune (§ 22).

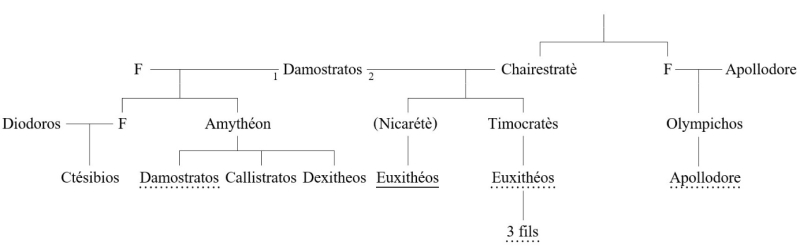

Du côté de sa mère Nicarétè, Euxithéos mentionne (§ 37-38) son grand-père Damostratos de Mélitè (un autre dème de la ville) et les quatre enfants de ce grand-père (dont Nicarétè) avec leur descendance, notamment Damostratos, fils d’Amythéon et neveu de Nicarétè, et Apollodore, fils d’Olympichos et petit-cousin de Nicarétè (voir la figure 2). Ces deux individus font une déposition en faveur d’Euxithéos. Sont encore évoqués les fils et petits-fils de Timocratès, le frère de Nicarétè, dont un fils aussi nommé Euxithéos comme le plaignant : témoignent ceux qui sont présents à Athènes, sans qu’on sache de qui il s’agit (§ 39)33.

Figure 2 : La famille de Nicarétè telle que présentée par Euxithéos (§ 37-39)

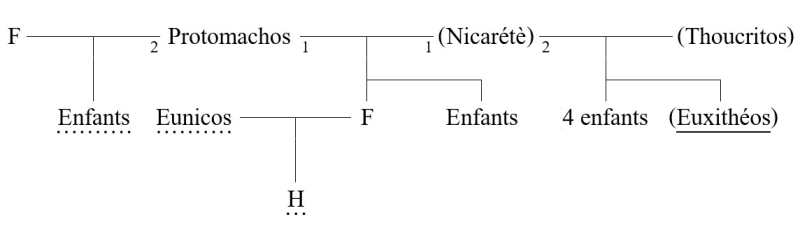

Enfin, le discours détaille (§ 40-43) les mariages de Nicarétè, d’abord avec Protomachos puis avec Thoucritos, car Protomachos s’est vu offrir en mariage une riche épiclère et a cédé Nicarétè à Thoucritos (voir la figure 3). Euxithéos convoque (§ 43) les fils qu’a eus Protomachos avec sa deuxième épouse34, Eunicos le mari de la fille de Protomachos et de Nicarétè et finalement le fils issu de ce mariage entre Eunicos et la cousine du plaignant. À noter, en ce qui concerne les enfants de Nicarétè, que les quatre enfants nés de Thoucritos sont dits être morts pendant leur enfance (§ 28) : Euxithéos est donc le seul survivant de cette branche de la famille35.

Figure 3 : Les mariages de Nicarétè tels que présentés par Euxithéos (§ 40-43)

II. Pourquoi nommer ces individus ?

À travers cette très longue liste, l’objectif est simple : il s’agit de faire témoigner le maximum de monde possible. Euxithéos le reconnaît lui-même lorsqu’il évoque les parents du côté de son père :

Certes, si nous avions trouvé refuge dans un ou deux individus, nous serions exposés au soupçon de les avoir corrompus, mais si mon père de son vivant et moi, maintenant, nous avons pour nous tous (ἅπασιν) les garants grâce auxquels chacun de vous passe l’examen sans contestation – je veux dire les membres de la phratrie, les parents, les membres du dème et ceux du génos – comment est-il possible, comment est-il concevable que [je] les aie fait passer pour tels sans qu’ils le soient véritablement36 ?

Certes, un témoin suffit pour attester un fait : le principe romain « testis unus testis nullus » ne s’applique pas à Athènes37. Mais, comme l’ont montré Sally Humphreys et Adele Scafuro, dans une affaire de famille, il est préférable de faire monter à la tribune le plus possible de parents pour exposer aux juges une approbation familiale la plus large possible38.

Cette stratégie vaut également pour l’identité des témoins, détaillée de manière abondante. C’est le cas par exemple pour Nikiadès et Nicostratos, tous les deux convoqués par le plaignant : « [Appelle] ensuite Nikiadès : car son père Lysanias était le frère de Thoucritidès et de Lysarétè, et l’oncle de mon père. [Appelle] ensuite Nicostratos : car son père Nikiadès était le neveu de mon grand-père et de ma grand-mère, et cousin de mon père39. » Euxithéos dédouble la description du même Nikiadès, ce qui permet d’exposer tous ses liens familiaux en nommant tous les individus concernés (hommes et femmes) : fils, frère, neveu, cousin, ce Nikiadès apparaît au centre d’un réseau familial qui confère un surcroît de légitimité à la fois au témoin lui-même et au père d’Euxithéos conforté dans son statut de citoyen. Cette quadruple caractérisation, opérée lors de deux présentations différentes a même trompé Davies et Kirchner : il y aurait selon eux deux cousins de Thoucritos s’appelant Nikiadès, restitution complexe qui n’est en rien nécessaire. Il est impossible de savoir si le plaignant a convaincu les juges, mais il a en tout cas su piéger les historiens du xxe siècle.

Pour autant, le plaignant « oublie » aussi de nombreux personnages de la famille, qu’il a été possible de retrouver grâce à des inscriptions. Parmi les fils décédés d’Amythéon, Callistratos a eu un fils (Callimachos) non mentionné dans le discours40. Cette inscription mentionne également deux femmes, sûrement proches parentes de Callistratos, Lysistratè et Nicostratè, elles aussi non évoquées dans le discours. De même, Apollodore a eu un quatrième fils (outre Olympichos, Diodôros et Théodôros), décédé avant 346/34541. Euxithéos cherche certes à représenter un arbre généalogique aussi large que possible, mais il signale surtout les individus qui peuvent lui être utiles dans son argumentation.

Ce panorama très étendu permet des considérations numériques. Au moins 33 hommes sont évoqués dans ces passages, dont 21 sont nommés (voir Tableau 1) : seuls deux tiers des hommes sont désignés par leur nom. S’il y a tant d’hommes qui sont nommés dans les discours judiciaires, contrairement aux femmes, c’est aussi parce que beaucoup d’hommes sont évoqués : la différence n’est pas nécessairement l’absence de dénomination des femmes. Pour repenser les modes d’apparition des individus, il est essentiel de tenir compte des occurrences concernant les hommes : ils ne sont pas toujours nommés et il faut aussi réfléchir aux raisons de leur dénomination (ou non)42.

Tableau 1 : Membres (hommes) de la famille d’Euxithéos évoqués dans le discours

|

Hommes |

Total |

Nommés (dans l’ordre du discours) |

Non nommés |

||

|

§ 20-22 |

Au moins 10 |

7 |

Thoucritidès II, Charisiadès, Charisios, Thoucritidès I, Nikiadès, Lysanias, Nicostratos |

3 à 5 (?) |

Père d’Euxithéos, hommes apparentés à Lysarétè |

|

§ 37-39 |

15 |

12 |

Damostratos I, Amythéon, Timocratès, Damostratos II, Callistratos, Dexithéos, Diodoros, Ctésibios, Apollodore I, Olympichos, Apollodore II, Euxithéos |

3 |

Trois fils d’Euxithéos (cousin du plaignant) |

|

§ 40-43 |

Au moins 8 |

2 |

Protomachos, Eunicos |

6 à 7 (?) |

Deux oncles de Thoucritos, deux frères d’Euxithéos, un fils ou plus de Protomachos, un fils d’Eunicos |

Tableau 2 : Membres (femmes) de la famille d’Euxithéos évoqués dans le discours

|

Femmes |

Total |

Nommées |

Non nommées |

||

|

§ 20-22 |

2 |

1 |

Lysarétè |

1 |

Mère de Lysarétè |

|

§ 37-39 |

5 |

1 |

Chairestratè |

4 |

Mère d’Euxithéos, première épouse de Damostratos, fille de Damostratos, sœur de Chairestratè |

|

§ 40-43 |

2 |

0 |

2 |

Fille de Protomachos et de Nicarétè, première épouse de Protomachos |

|

Une de ces raisons peut être approfondie à partir de la question des témoins. Environ 15 témoins viennent déposer en faveur d’Euxithéos43. Pour autant, seuls 8 sont nommés (voir Figures 1-3), c’est-à-dire seulement la moitié. Un tel décompte est possible pour l’ensemble des 400 dépositions dans les discours judiciaires44 : dans 75 cas de témoignages, au moins un des témoins est nommé dans le discours, total auquel il faut ajouter 6 dépositions où un individu nommé dans le discours figure probablement parmi les témoins. Ce nombre laisse donc 325 dépositions, plus des trois quarts des cas, pour lesquelles le nom d’aucun témoin n’est mentionné dans le discours de l’orateur. Sans compter que, parmi les 81 (75+6) témoignages précédemment évoqués contenant un témoin désigné nommément par le plaignant, il peut ne s'agir que d’un ou quelques témoins parmi plusieurs, les autres restant anonymes. Donner le nom du témoin dans le discours n’est pas essentiel. De fait, cette information est contenue dans la déposition45. D’ailleurs, 14 dépositions conservées ou restituées contiennent le nom d’au moins un témoin sans que celui-ci ne figure dans le discours : c’est le signe que la plupart des témoignages devaient mentionner le nom du témoin. La dénomination par le plaignant n’est donc pas prioritaire : ce nom sera de toute façon connu des juges. Ainsi, les plaignants ne voient pas dans la désignation par le nom un moyen de mettre en valeur leurs témoins.

Il faut alors tenir compte de cette information pour les femmes également : des noms de femmes peuvent apparaître dans les dépositions sans qu’elles apparaissent dans les discours. Par exemple, Oenanthè n’est connue par son nom que dans une déposition du Contre Macartatos (§ 36). De même, Archippé46, la mère d’Apollodore donnée en mariage à Phormion à la mort de Pasion le père d’Apollodore est évoquée nommément dans le testament qu’Apollodore fait lire aux juges dans le Contre Stéphanos47. Le nom d’un des personnages essentiels de l’affaire ne figure donc que dans un document lu par le greffier. Les conclusions qu’en tirent les historiens divergent pourtant selon le sexe des individus en question : dans le cas des femmes non nommées dans le discours mais dans les documents lus au tribunal, il s’agirait d’une pudeur pour ne pas évoquer le nom d’une citoyenne en public, alors que, dans le cas des hommes, c’est inutile, car l’information sera de toute façon donnée aux juges. Un tel double discours en dit plus sur nos conceptions actuelles que sur l’imaginaire des Athéniens à l’époque classique.

Pour en revenir au discours Contre Euboulidès, neuf femmes sont évoquées par Euxithéos dans son exposé généalogique dont deux sont nommées (voir Tableau 2). La proportion est plus faible que pour les hommes : un peu plus d’un cinquième des femmes est désigné par leur nom. Comment comprendre la distinction opérée entre les femmes pour les nommer ou non ? David Schaps affirme que, si la grand-mère maternelle d’Euxithéos, Chairestratè, est nommée, et non la première femme de son grand-père Damostratos ni la tante de Nicarétè, c’est-à-dire la sœur de Chairestratè, c’est parce que Chairestratè est morte alors que les deux autres sont vivantes48.

Pourtant, le plaignant dit clairement qu’elles sont toutes décédées en précisant ceux qui sont encore en vie dans cette partie de son arbre généalogique : « Parmi eux [évoqués § 37-38] vit encore Damostratos, fils d’Amythéon, le neveu de ma mère » puis « d’Olympichos est né Apollodore, qui lui aussi est encore vivant »49. Il pourrait être objecté que ces deux déclarations ne concernent que les hommes mentionnés précédemment, ce qui ne repose sur aucune preuve concrète. Mais la logique conduit à la même conclusion : comme Amythéon est mort dans l’expédition de Sicile en 415 (§ 37), sa mère, la première femme de Damostratos, est née au minimum en 450 (Amythéon étant nécessairement né avant 435) et elle aurait donc plus de cent ans en 346/345. De même en ce qui concerne la sœur de Chairestratè : tous les individus de la génération suivante sont décédés (son fils Olympichos, son neveu Timocratès, sa nièce Nicarétè) et il est très peu probable qu’elle leur ait tous survécu50. Une différenciation entre vivants et morts (une des hypothèses de David Schaps) n’est donc pas pertinente ici.

Deux autres raisons peuvent en fait être avancées. Les deux femmes nommées sont les grands-mères d’Euxithéos : la mère de Thoucritos (Lysarétè) et la mère de Nicarétè (Chairestratè). Ce sont d’abord celles qui sont les plus proches du plaignant, lequel cherche à donner aux juges un arbre généalogique clair : il n’encombre pas leur esprit avec des noms inutiles. Cette prescription vaut en partie pour les hommes également : son arrière-grand-père paternel, qui s’appelle probablement Thoucritidès51, n’est pas nommé, tout comme ses arrière-grands-mères.

De plus, ce sont ces deux grands-mères qui permettent d’appuyer la citoyenneté du père et de la mère du plaignant. Elles apparaissent par conséquent essentielles dans son plaidoyer, ce qui explique bien plus sûrement leur dénomination : leurs deux noms de citoyennes sont communiqués aux juges comme autant de preuves supplémentaires en sa faveur. La désignation à travers l’utilisation du nom des femmes citoyennes répond à un critère rhétorique. Cette logique s’applique aussi à d’autres désignations.

III. Quand nommer une femme citoyenne ?

Il convient néanmoins de revenir un peu en arrière : les informations tirées des discours ne sont pas complètement exactes. Les arbres généalogiques tirés des § 20-22, 37-39 et 40-43 font en effet apparaître les noms de Thoucritos et de Nicarétè alors que, si tous les deux sont abondamment évoqués, ils ne sont jamais nommés avant la toute fin du discours52. Nicarétè est désignée comme « ma mère » à 25 reprises, dont dix-neuf avant le § 46 lorsque débute l’exposé concernant le plaignant lui-même53, quand Thoucritos est dit « mon père » à trente-quatre reprises, dont vingt-et-unes avant le § 4654. Dans le détail des arbres généalogiques, les deux parents sont donc mentionnés à peu près à égalité, sans n’être jamais nommés avant les derniers paragraphes.

Il convient certes de noter que les éditions actuelles font figurer une fois le nom de Thoucritos avant la fin du discours (§ 41). Plusieurs points doivent néanmoins être signalés. D’abord, cette mention ne figure pas au début du discours ni au moment où Euxithéos évoque son père : c’est au contraire au moment où il parle de sa mère. Gernet remarque ainsi : « Il est curieux que le plaideur n’ait pas encore mentionné son nom55. » Surtout, l’apparat critique précise que le nom n’apparaît que dans un seul manuscrit (A), alors que tous les autres ne signalent que son initiale : τὸν Θ. C’est donc une restitution a posteriori pour être compréhensible. MacDowell ne se trompe pas lorsqu’il déclare : « He [Euxitheos] was (or at least claimed to be) the son of Thoukritos (57.67) » en omettant l’occurrence du § 4156.

De ce fait, Thoucritos et Nicarétè sont, tout au long du discours, mentionnés à travers les désignations relationnelles (« mon père », « ma mère »), qui ne sont pas seulement informatives, mais servent la cause du plaignant : il s’agit de montrer qu’ils sont ses parents, précisément dans un contexte judiciaire où cette filiation a probablement été mise en doute. La dimension rhétorique de ces déclarations est fondamentale : il est plus intéressant pour Euxithéos de dire « ma mère » que Nicarétè ou « mon père » que Thoucritos. En cela, l’absence de dénomination est à comprendre à l’aune de la stratégie discursive du plaignant, et non pas comme le révélateur d’un phénomène social, puisque la même désignation tardive s’applique au père et à la mère d’Euxithéos.

C’est à la toute fin du discours que Nicarétè et Thoucritos sont dénommés l’un et l’autre (§ 66-68 alors que le discours se termine § 70). Ces noms apparaissent d’ailleurs dans une mise en scène assez audacieuse : Euxithéos se met dans la situation de subir la dokimasie réservée aux thesmothètes, c’est-à-dire six des neuf archontes. Après avoir été tirés au sort, ils doivent subir un examen vérifiant qu’ils ont le droit d’exercer cette charge :

De la même manière que vous testez (ἀνακρίνετε) les thesmothètes, je vais me tester (ἀνακρινῶ) moi-même devant vous, dans les mêmes termes : “Qui était ton père ? – Mon père était Thoucritos. – Y a-t-il des parents qui témoignent pour lui ? – Tout à fait, d’abord quatre cousins germains […]. Comment pourrais-je démontrer la filiation du côté de mon père d’une manière plus juste et plus transparente ? Je vais vous appeler mes parents, si vous voulez. Écoutez maintenant ce qui concerne ma mère. Ma mère est Nicarétè, la fille de Damostratos de Mélitè. Quels sont ceux qui témoignent qu’ils lui sont apparentés ? D’abord un neveu […]57.”

Cette citation est intéressante à plusieurs égards. D’abord, le nom entier de la mère d’Euxithéos est dévoilé : Nicarétè, fille de Damostratos, du dème de Mélitè. Elle est nommée comme un citoyen, alors que cette appellation est plus rare pour les femmes que pour les hommes58. Cette dénomination est, elle aussi, une stratégie : Euxithéos cherche à renforcer son propre statut de citoyen, en reprenant les codes de la désignation des citoyens. La manœuvre est d’ailleurs identique pour l’ensemble de la situation d’énonciation imaginée, à savoir la dokimasie fictive : cette procédure ne s’appliquant qu’aux citoyens, le simple fait de l’utiliser pour s’autoprésenter est un moyen de se légitimer en tant que citoyen59.

Précision à noter : Euxithéos ne retranscrit pas toutes les questions habituellement posées. En effet, d’autres critères sont normalement examinés, comme en témoigne la Constitution des Athéniens attribuée à Aristote : l’individu participe-t-il à un culte d’Apollon Patrôos et de Zeus Herkeios, possède-t-il des tombeaux de famille, se comporte-t-il bien envers ses parents, a-t-il payé tous ses impôts et a-t-il rempli ses obligations militaires60 ? Le plaignant sélectionne donc parmi les interrogations possibles celles qui lui conviennent : les dépenses en faveur de la cité et son service à l’armée ne l’intéressent pas, car ils ne lui apportent rien, au contraire de ses liens familiaux, auxquels il a consacré son plaidoyer.

Ensuite, la dénomination n’est pas un critère univoque, mais doit être perçue dans ses itérations : ce n’est pas la même chose de nommer très souvent une femme ou de ne presque pas la nommer. Si la dénomination survient à la fin d’un discours comme ici, le nom de la femme est par conséquent omis pendant presque toute l’énonciation : au moment où les actes de cette Nicarétè sont détaillés, faut-il penser la femme comme nommée ou non aux yeux des juges ?

Enfin, les noms de la mère comme du père d’Euxithéos sont donnés dans une situation fictive à la troisième personne, qui permet la dénomination : sans elle, nous ne disposerions pas aujourd’hui de ces noms. En cela, une approche genrée est pertinente, c’est-à-dire une approche qui se fonde sur la différence perçue entre les sexes, construite socialement, qui prend dès lors en compte les hommes comme les femmes : séparer l’étude des uns et des autres est problématique. David Schaps affirme ainsi à propos d’Euxithéos : « He had to be as clear as possible about his ancestry: but in spite of this, he mentioned his mother only obliquely until he came to sum up his case61. » Selon l’historien, le plaignant ne nomme que tardivement Nicarétè pour rester respectueux de sa mère tout le discours, mais est obligé de la nommer à la fin de son plaidoyer, par souci de clarté. Comme il ne s’intéresse qu’aux femmes, il néglige le fait que c’est aussi le cas du père d’Euxithéos, à l’identique : la même règle explicative doit être trouvée pour la mère et pour le père. En l’occurrence, leurs noms n’ont pas besoin d’être donnés, car ils ont été mentionnés dans les nombreux témoignages des parents des deux côtés. Il est beaucoup plus utile, pour Euxithéos, d’insister sur leur lien de filiation avec lui.

IV. Pourquoi ne pas nommer une femme ?

L’apparition de nombreux témoins dans cette affaire souligne qu’aucune femme n’est appelée à témoigner62. La raison semble simple : même si l’intervention des femmes libres aux procès a été débattue, il est très probable que leur témoignage doive passer soit par un serment63, soit par la déposition d’un κύριος64. Elles ne peuvent pas s’exprimer en personne au tribunal, au contraire des hommes libres65. Certains spécialistes en ont conclu que les paroles des femmes n’avaient aucun crédit. Ainsi Barbara Levick déclare : « Women could bear witness, but there were two factors militating against them. First, the convention that a woman should not speak in public, and second, as apparently in Islam, the notion that women’s evidence might be taken to be inherently weak66. » Cette affirmation étonnante rejoint celle d’autres chercheurs67.

Pour réexaminer cette question, il est possible de se tourner vers la mère d’un autre orateur, régulièrement appelée « ma mère » comme Euxithéos le fait pour Nicarétè : Cléoboulè, la mère de Démosthène68. En effet, celle-ci n’est jamais désignée nommément dans les discours judiciaires conservés, alors pourtant que plusieurs d’entre eux la concernent. C’est grâce à la Vie des dix orateurs, attribuée à Plutarque, que son nom nous est parvenu69. David-Artur Daix et Matthieu Fernandez, dans leur commentaire des deux premiers Contre Aphobos aux Belles Lettres, reprennent d’ailleurs la théorie de David Schaps, sans le mentionner : « Démosthène ne mentionne jamais le nom de sa mère ni de sa sœur durant tout le procès en vertu des conventions sociales de l’époque, qui considèrent cela comme déplacé70. »

La plupart des connaissances que nous possédons concernant Cléoboulè provient des trois discours de Démosthène contre son ancien tuteur Aphobos : un premier réquisitoire, le Contre Aphobos I, puis une réplique, le Contre Aphobos II, et même un discours dans un procès pour faux témoignage, le Contre Aphobos III. En effet, à la suite du procès gagné par Démosthène, Aphobos attaque un témoin de l’orateur, dénommé Phanos, car celui-ci a déclaré dans sa déposition qu’Aphobos avait reconnu la condition libre de l’intendant Milyas alors qu’Aphobos avait réclamé de livrer ce Milyas à la torture en tant qu’esclave71.

Dans ces trois discours, Démosthène évoque Cléoboulè en disant « ma mère » à 20 reprises72 et « notre mère » (à lui et à sa sœur) à 2 reprises73. Une de ces évocations fait le lien avec la procédure du témoignage. Cléoboulè est ainsi appelée « ma mère » par Démosthène lorsqu’il évoque le serment qu’elle aurait pu prêter en sa faveur dans le troisième discours Contre Aphobos, concernant donc le statut de Milyas :

En outre, ma mère (ἡ μήτηρ) a offert de nous faire venir auprès d’elle, moi et ma sœur (κατ’ ἐμοῦ καὶ τῆς ἀδελφῆς), les seuls enfants qu’elle ait et pour lesquels elle est restée veuve, et de jurer sur nos têtes (πίστιν ἤθελεν ἐπιθεῖναι παραστησαμένη), qu’à sa mort mon père (τὸν πατέρα) a affranchi cet homme, et que chez nous il est considéré comme libre74.

Ce passage est intéressant à plusieurs titres. D’abord, Cléoboulè aurait proposé elle-même de prêter serment : elle est le sujet de la phrase et de l’action, ce qui souligne son importance75. Ensuite, dans ce passage, le père de Démosthène est lui aussi qualifié à travers un lien familial : il est « son père » comme Cléoboulè est « sa mère ». En effet, dans ce discours, Démosthène l’ancien est évoqué à quatre reprises, mais n’est jamais désigné nommément76. Pour connaître son nom, il faut en fait se référer au premier Contre Aphobos (§ 4), qui relève certes de la même affaire à rebondissements, mais d’une autre procédure et qui n’a donc pas été prononcé devant les mêmes juges : l’auditoire présent lors du procès pour faux témoignage n’entend jamais prononcer le nom du père de Démosthène, pas plus que celui de Cléoboulè. Comme dans le cas de Nicarétè par rapport à Thoucritos, il convient toujours de comparer la désignation du père pour comprendre précisément celle de la mère. Ici, comme dans le cas de Nicarétè et Thoucritos, c’est le lien de filiation de Démosthène qui est primordial, et donc mis en avant par cette caractérisation qui n’a rien d’innocente. En effet, la parole de Cléoboulè aurait pu passer par un serment et, dans ce cadre, son statut de mère aurait eu des implications concrètes.

D’abord, au contraire des visions historiographiques hiérarchisant la parole d’un homme (supérieure) et celle d’une femme (inférieure), la procédure du serment des femmes doit être envisagée en suivant la vision mise en avant par les discours judiciaires eux-mêmes : le serment de Cléoboulè aurait pu être, si Aphobos l’avait acceptée, un moyen de déterminer la vérité des faits. Démosthène lui-même le déclare :

Et que personne parmi vous n’aille croire qu’elle offrirait jamais de jurer sur nos têtes, si elle ne savait pas clairement que son serment est véridique. […] Voilà donc ce que nous avions pour établir notre bon droit, et nous offrions de recourir aux preuves les plus décisives par rapport aux témoignages. Or lui [Aphobos], qui s’est dérobé devant tout cela, se figure qu’en jetant le soupçon sur le procès passé et en lançant des accusations contre moi, il va vous persuader de condamner le témoin77.

Certes, il convient de prendre avec précaution cette affirmation. Les spécialistes du droit ont montré que de telles propositions – à prêter serment, à torturer un esclave ou à produire un document – avaient pour but d’être refusées par l’adversaire pour soutenir l’argumentation du plaignant78. Démosthène s’inscrit d’ailleurs dans une logique de sommations qui dépasse ce simple cas, probablement pour lutter contre la demande d’Aphobos de mettre Milyas à la torture puisqu’il est esclave (§ 13-14) : il évoque au total six demandes différentes dans son discours79. Mais il n’en demeure pas moins que le serment de Cléoboulè est un élément d’autorité : la parole d’une femme peut fournir un argument fort en faveur d’un orateur.

L’autorité provenant du serment testimonial est-elle différente selon qu’il s’agit d’un homme ou d’une femme ? Certains chercheurs ont cherché à différencier le serment des hommes libres et celui des femmes libres. D’abord, selon Judith Fletcher, les serments des hommes auraient seuls une autorité80. De même, certains spécialistes ont pu arguer d’une différence dans la formulation du serment lui-même81 : les enfants sur la tête desquels Cléoboulè aurait pu prêter serment, Démosthène et sa sœur, auraient une place particulière dans le cas des serments de femmes. Claude Vial, qui a beaucoup œuvré pour faire progresser la compréhension des rôles des femmes dans la cité athénienne, affirmait ainsi, dans les années 1980 : « Les Athéniens ne croyaient pas qu’une femme pût se parjurer dans un serment sur la tête de ses enfants »82, comme si l’efficacité des serments des hommes reposait sur une autre logique. Cette pensée provient de la vision traditionnelle, qui n’a été critiquée qu’ensuite, renvoyant avant tout les femmes à leur rôle domestique : même dans l’espace public, elles ne pourraient avoir d’importance au tribunal que grâce à leur lien avec leur foyer.

Cette double distinction se heurte cependant au texte de Démosthène, qui propose, dans le même discours, un serment identique de la part de témoins hommes :

Eh bien, ne croyez pas que de mon côté j’aie été prêt à agir ainsi, mais que les témoins aient eu un autre avis que le mien : ils ont offert de faire venir leurs enfants auprès d’eux pour jurer sur leurs têtes (ἀλλ’ ἐκεῖνοι παραστησάμενοι τοὺς παῖδας πίστιν ἐπιθεῖναι ἠθέλησαν κατ’ ἐκείνων) au sujet des points sur lesquels ils allaient témoigner (ὑπὲρ ὧν ἐμαρτύρησαν). Mais lui [Aphobos] ne daigna pas, ni dans leur cas ni dans le mien, nous donner la possibilité de jurer. […] Comment établir d’une façon plus éclatante que nous sommes victimes d’une calomnie, que le témoignage était véridique et que la condamnation était méritée, que de la manière dont je l’ai montré83 ?

D’une part, des hommes auraient pu prêter serment comme Cléoboulè, avec la même efficacité84. C’est la procédure du serment qui donne une autorité aux paroles proposées plus que le sexe de ceux qui voudraient s’y soumettre. Les occurrences qui voient des hommes prêter serment sont d’ailleurs plus nombreuses que les occurrences concernant les femmes85. D’autre part, la formule qu’ils auraient dû jurer contient la même référence à la filiation : les déposants prêtent serment sur la tête de leurs enfants, qu’ils soient hommes ou femmes. La présence effective des enfants paraît nécessaire dans les deux cas, comme le souligne le verbe παρίστημι (« se tenir à côté »), présent dans les deux passages cités (§ 26 et 54).

Démosthène lui-même a proposé de prêter serment avec Aphobos86. Ce n’est d’ailleurs pas la seule fois dans les discours conservés. Dinarque en fait le reproche à Démosthène, une trentaine d’années plus tard, lors de l’affaire d’Harpale en 322 :

Comment peut-il être juste (δίκαιον), conforme à l’intérêt général, démocratique […] que, sans avoir d’enfants, tu t’en attribues de manière illégale en prononçant les serments en usage dans les procès (ἐν ταῖς κρίσεσιν)87 ?

Si Dinarque ne parle pas des serments que Démosthène aurait pu prêter en tant que témoin judiciaire, il fait clairement référence aux serments formulés au tribunal. L’orateur refuse ainsi à son adversaire la possibilité de prêter serment dans les procès, car il n’a plus d’enfant. Sa fille est effectivement morte en 33688. On note que le serment a une efficacité qu’il soit prêté sur la tête d’un garçon ou d’une fille, indifféremment. Surtout, Dinarque, de la sorte, renie à Démosthène son statut de père. C’est le fait d’être père qui lui donnait une légitimité à prêter serment et donc à exercer cette procédure d’autorité.

Ce détour par Démosthène permet de revenir à Cléoboulè et à sa désignation – et par extension à Nicarétè : dire « ma mère » plutôt que Cléoboulè apparaît comme un point crucial, au cœur de la stratégie de l’orateur. Dans ce cas précis, il est plus intéressant pour l’orateur d’appeler Cléoboulè « ma mère » que par son nom : la désignation exprime explicitement la légitimité qu’avait Cléoboulè à prêter serment, et renforce de fait l’argument de Démosthène. La formule « ma mère » ne constitue alors pas le moyen de l’invisibiliser, mais au contraire le moyen de garantir son autorité énonciative.

Conclusion

Finalement, qu’est-ce qui fait qu’une femme est nommée ou non dans les discours judiciaires ? Est-ce que la désigner nommément est un moyen de la déprécier ? À l’inverse, quand une citoyenne n’est pas nommée, s’agit-il de lui manifester du respect ? Plus globalement, est-ce que l’absence de dénomination des femmes libres est le signe ou le reflet de leur infériorité dans la société, elles qui sont dépendantes d’un κύριος ? Ces hypothèses, qui reposent en partie sur l’exemple de la Rome républicaine, doivent être repensées. Le cas d’étude du discours Contre Euboulidès illustre au contraire une logique plus complexe.

Pour expliquer que certains noms de femmes, mais aussi d’hommes, apparaissent ou non dans le réquisitoire, le contexte judiciaire semble un facteur prédominant. Si les parents directs d’Euxithéos, sa mère et son père, ne sont jamais appelés directement par leur nom à l’exception d’une situation fictive à la troisième personne, c’est-à-dire hors de la parole même d’Euxithéos, c’est que cette absence répond à un but stratégique : convaincre les juges de la filiation en la répétant à outrance, alors que les adversaires ont pu la mettre en doute. Le fait que Nicarétè soit la mère d’Euxithéos et que Thoucritos soit son père nous paraît, aujourd’hui, un élément informatif, précisément car la déclamation est bien tournée89, alors qu’il s’agit du point de tension principal.

L’itération des noms apparaît ainsi comme une caractéristique à prendre en compte pour déterminer l’impact de la dénomination des femmes (ou des hommes) : ce n’est pas parce que nous connaissons le nom d’une femme ou d’un homme grâce à une mention que ce nom doit être plaqué sur toutes les évocations de l’individu en question. Or, du fait des sources qui mentionnent plus souvent des hommes, il est plus facile et donc plus fréquent de retrouver le nom des hommes que des femmes. C’est en partie ce qui explique qu’on pense connaître plus de noms d’hommes que de femmes dans les discours judiciaires. L’exemple du père de Démosthène est à ce titre marquant : alors qu’il n’est jamais évoqué nommément dans le troisième Contre Aphobos, il est pourtant pensé comme connu par son nom, grâce à une seule mention dans un autre discours qui n’a pas été prononcé le même jour, et donc devant les mêmes juges.

À l’inverse, pour Euxithéos, les parents plus éloignés sont évoqués nommément pour plus de clarté, à la fois pour les hommes et les femmes. Les deux grands-mères, dont le statut est essentiel pour la citoyenneté du plaignant, sont nommées. Là encore, c’est le programme argumentatif du plaidoyer qui doit être pris en compte, sans différencier les hommes et les femmes : le plaignant fait tout pour fonder son statut de citoyen.

Enfin, les témoins n’ont pas besoin d’être nommés, mais peuvent l’être. En ce sens, il est plus utile d’évoquer le nom d’un témoin que celui d’une femme qui ne témoigne pas. Par exemple, la fille de Nicarétè et Protomachos n’est pas désignée par son nom, au contraire de son mari, qui témoigne. Leur fils n’est pas nommé, de même que les autres enfants de Protomachos, car ce qui compte c’est qu’ils soient leurs enfants (et qu’ils soient citoyens) : la logique nucléaire décrite pour Euxithéos s’applique aussi aux témoins.

Le principe même de la déposition des femmes, qui passe par la procédure du serment, prouve le fondement rhétorique à l’œuvre dans la désignation des individus, qu’ils soient hommes ou femmes : évoquer le statut de parent plutôt que le nom du ou de la possible témoin est un moyen de fonder l’efficacité de son serment, prêté sur la tête de ses enfants, et, par-là, la véridicité de son propos. À ce titre, aucune différence n’est faite entre les hommes et les femmes : toutes et tous jurent sur leur descendance, sans que ces clauses comminatoires renvoient à un quelconque rôle domestique, en tout cas pas plus pour les femmes que pour les hommes.

Le serment testimonial invite également à repenser l’autorité dévolue aux femmes libres dans les discours judiciaires. Alors que l’impossibilité de faire une déposition comme les hommes libres a pu conduire à voir le signe de leur infériorité90, considérer leur parole en acte, c’est-à-dire par rapport à l’importance que lui confèrent les orateurs, conduit à inverser complètement la situation : le serment, en ce qu’il implique les dieux et place le jureur dans une position très particulière, a un pouvoir probatoire plus important que les dépositions habituelles. Ainsi, les femmes peuvent être perçues comme des sources de véracité plus fortes que les hommes quand ceux-ci témoignent sans prêter serment.