1. De déraciné·e à connecté·e

Comme le rappelle Springer (2017), « la migration au xxie siècle ne peut se penser en dehors d’une société globalisée et interconnectée » (p. 30). Longtemps, les personnes en situation de migration ont été considérées comme déracinées parce que se coupant de leur monde d’origine et souvent en peine à en construire un autre dans leur société d’accueil (Diminescu, 2008). Aujourd’hui, l’avènement du « migrant connecté » (Diminescu, 2008 ; Springer, 2017) change la donne et marque le passage de la figure de la personne déracinée à celle de la personne équipée et connectée, en contact avec les siens, avec sa culture et capable d’accéder aux informations locales. Cet élargissement de la perspective permet d’étendre la réflexion sur les possibilités d’accompagnement de ces personnes à l’appropriation de compétences linguistiques, en prenant en compte la variété et la complexité de leur biographie, la richesse de leur capital social et de leurs pré-acquis. Ainsi, la vision des personnes qui migrent, perçues comme des personnes incultes et sans projet, laisse progressivement place à une considération des ressources diverses utilisées par ces personnes (Springer, 2017) qui peuvent servir de points d’appui dans l’apprentissage. Parmi ces points d’appui, on peut relever l’acculturation assez particulière aux nouvelles technologies, surtout aux technologies mobiles comme le téléphone, et l’utilisation des réseaux sociaux : Facebook pour créer ou maintenir le contact, WhatsApp pour développer son réseau personnel, YouTube pour faciliter l’apprentissage de langues et/ou de professions, etc.

2. Un nouveau public, à la fois littéracié et numératié

Il convient, avant tout, de circonscrire ce que nous entendons par « étudiant·e·s en situation de migration » ; qui sont‑ils·elles ? Le phénomène migratoire ancien et ancré en France connaît aujourd’hui des mutations importantes au niveau des profils et, conséquemment, au niveau des besoins de formation des personnes concernées (Ouedraogo, 2022). Longtemps, la formation linguistique des personnes en situation de migration a été destinée à un public de travailleur·se·s immigré·e·s peu ou pas alphabétisé·e·s qu’il fallait former aux compétences de base pour plus de performances dans leur travail (Ferrand, 1985). Depuis les deux dernières décennies, cette formation fait face à une demande spécifique d’accompagnement, notamment avec l’arrivée des étudiant·e·s en situation de migration : il s’agit d’un public avec des biographies variées et des hétérogénéités très marquées à de multiples points de vue (âges, expériences linguistiques, culturelles, personnelles, académiques, etc.). Contraint·e·s à l’exil, ces étudiant·e·s ont abandonné des cursus universitaires dans leur pays d’origine et désirent les poursuivre dans leur pays d’accueil. Ce jeune public est alors déjà fortement littéracié dans des langues autres que le français et tend à se montrer assez habile dans l’utilisation des technologies mobiles et des réseaux sociaux. La problématique du numérique dans les apprentissages linguistiques pour ces étudiant·e·s, contrairement à d’autres publics moins acculturés, peut se poser donc davantage en termes de transfert de compétences et d’exploitation de celles‑ci pour l’appropriation de nouvelles connaissances. Comment l’acculturation et le repère identitaire créé autour des technologies mobiles favorisent-ils l’engagement des étudiant·e·s en situation de migration dans leur apprentissage du français écrit ?

3. L’engagement au service de l’apprentissage

Par « engagement », nous entendons ici une posture de construction de sens (Boch et al., 2021 ; Barth, 2013, 2015 ; Bucheton, 2014) qui résulte de la connexion des compétences, représentations, intérêts et motivations d’un·e apprenant·e avec le contenu d’un apprentissage proposé. Généralement, il y a engagement quand la motivation extrinsèque (celle extérieure à l’activité et née des besoins de l’apprenant·e, de sa curiosité, de ses intérêts, etc.) rencontre ce que Barth (2015) désigne comme la motivation intrinsèque de l’activité (celle nourrie par l’activité, par exemple le plaisir lié à la réalisation d’une activité ludique). Dans ce sens, la pratique de la créativité peut nourrir l’engagement en favorisant l’expressivité et en permettant la mobilisation libre et ordonnée des connaissances, des expériences et de l’identité de l’apprenant·e dans une construction de sens. La créativité serait ainsi comme un catalyseur de l’apprentissage en favorisant l’engagement qui, à son tour, favorise le développement des compétences en litéracie (Berdal-Masuy, 2018). Et comme dans un cercle vertueux, quand l’engagement est optimisé, l’apprenant·e se sentant motivé·e peut se lancer dans l’exploration de son potentiel déjà existant qui l’aidera ensuite à articuler de manière efficace son histoire, ses expériences linguistiques, culturelles et personnelles — donc une partie de son identité — avec ce qu’il·elle a à transmettre comme message (Budach, 2018). La créativité et l’engagement jouent ainsi un rôle important dans l’autonomisation des appropriations linguistiques. En outre, ils facilitent d’une part le changement du rapport au savoir, à soi et à autrui, et d’autre part la construction d’un regard critique et la prise de confiance. Pour Gout (2015), l’engagement aide l’apprenant·e « à renouveler son rapport au monde, à développer son autonomie, et aussi à amorcer son émancipation » (p. 153).

3.1. La construction d’un repère identitaire et littéracique autour du téléphone

Les personnes en situation de migration possèdent un capital social très riche d’expériences diverses (Springer, 2017). Parmi ces nombreuses expériences, on peut noter l’utilisation assez inédite des technologies mobiles (téléphones, ordinateurs). En effet, les équipements technologiques mobiles se sont révélés être d’une importance capitale pour les personnes en situation de migration, notamment pour les plus jeunes. Avant ou pendant leur déplacement, le téléphone est souvent pour ces personnes en transit, un compagnon de route migratoire, un guide et un vrai couteau suisse de survie : on peut y télécharger des applications de traduction, des GPS pour se repérer en mer ou sur la route, d’autres applications qui renseignent en temps réel sur les frontières ouvertes ou fermées et sur les bus à prendre ou à éviter, etc. (Gueham, 2016). Le téléphone permet également, dans la mesure du possible, de donner des nouvelles du voyage, de garder des traces comme un journal de bord ; dans certains cas, il est souvent l’un des rares et seuls témoins de tout le périple de la personne qui migre.

Une fois dans sa société d’accueil, les technologies mobiles ne sont pas moins utiles pour la personne en déplacement : elles sont indispensables pour maintenir le lien familial et pour éviter le déracinement en permettant par exemple la participation, même de loin, aux évènements importants de la famille (Diminescu, 2002). Elles permettent d’envoyer de l’argent aux proches, de garder des souvenirs, de transporter et de conserver son identité administrative (scans de passeport, d’acte de naissance, etc.), de se déplacer, de communiquer, de s’informer localement ou sur les nouvelles de son pays de départ, d’organiser ses rendez‑vous (agenda), d’être « joignable » dans le cadre des procédures administratives et/ou de demande d’asile, de trouver un logement ou du travail (Diminescu, 2002), etc. Le téléphone devient souvent très vite un réservoir d’éléments sur soi (photos, vidéos, musiques, applications, etc.) et une mémoire d’écriture sur soi avec, entre autres, les messages envoyés et reçus, les types d’écritures privées, les répertoires avec les notes relatives aux contacts et les adresses ressources d’ici et d’ailleurs.

3.2. Le repère identitaire comme moteur d’engagement dans l’écriture

Ainsi, pour les personnes en situation de migration, peut‑être plus que pour d’autres utilisateur·trice·s, le téléphone constitue souvent un outil identitaire fondamental et particulièrement chargé d’émotions. Lieu d’intimité, cet outil peut également servir de ressources familières qu’on pourrait utiliser dans d’autres contextes, comme on s’appuierait sur une langue maternelle pour apprendre une langue cible. Ce repère ou point d’appui identitaire que construisent les personnes en situation de migration autour des technologies mobiles pourrait ainsi constituer un élément clé dans l’apprentissage de l’écriture. Les situations d’apprentissage linguistique servent souvent de lieux de mise en place concrète d’une bascule de la familiarité afférente aux technologies, à la pratique de l’écriture de manière générale et de l’écriture créative en particulier. Comme le souligne Springer (2017), des artefacts numériques accompagnent les mobilités et ces mobilités ne sont plus uniquement spatiales et géographiques mais aussi virtuelles et imaginaires. Ainsi, utiliser ces outils numériques familiers pour l’apprentissage de l’écriture peut aider les apprenant·e·s à construire du sens à travers les histoires à raconter, les mots à employer, les souvenirs à évoquer, etc. Pour ces apprenant·e·s, l’apprentissage de l’écrit dans une nouvelle langue n’est pas seulement le fait d’un quelconque apprentissage, mais d’une mobilisation forte de leur identité qui rend fragile et tend à bouleverser l’image de soi (Cifali, 2018). Les ressources familières liées aux identités numériques construites par ces apprenant·e·s peuvent ainsi constituer une voie émancipatrice de choix dans la pratique d’écriture créative qui, à son tour, les place dans un rapport favorable (prise de confiance, apprentissage actif) à l’appropriation de compétences littéraciques solides.

4. Le cas des étudiant·e·s du « DU Pass »

Dans le cadre d’un diplôme universitaire Passerelle (DU Pass) au CUEF de Grenoble, nous avons mis en place un dispositif d’ateliers d’écriture créative pour accompagner des étudiant·e·s en situation de migration au développement de compétences littéraciques en français. Le dispositif s’est adressé à deux promotions (2017‑2018 et 2018‑2019), pour un total de 36 étudiant·e·s âgé·e·s de 19 à 36 ans (une moyenne d’âge de 26 ans), de 11 nationalités différentes (afghane, algérienne, angolaise, arménienne, guinéenne, irakienne, kosovare, russe, soudanaise, syrienne, turque). Ces étudiant·e·s ont au moins le baccalauréat ou un diplôme de niveau équivalent. Certain·e·s ont dû interrompre leur formation dans leur pays d’origine, d’autres ont fini des cursus et travaillaient déjà. Il s’agit donc d’un public très littéracié, qui a accès à l’écrit dans d’autres langues mais qui, arrivé en France, est en quête d’appropriation de compétences à l’écrit dans une nouvelle langue, le français, et de prérequis méthodologiques spécifiques afin de (ré)intégrer l’université. À leur entrée dans le dispositif, les étudiant·e·s avaient un niveau en français estimé entre A2 et B1 du CECRL3. Le DU Pass, qui s’obtient au bout d’une année de formation, a pour objectif d’aider ces étudiant·e·s à atteindre au moins le niveau B2. C’est ainsi dans ce cadre d’initiation à la langue française que nous avons proposé aux étudiant·e·s ce dispositif à vocation ludique, créative et formative. Le dispositif est centré sur la créativité avec pour but de permettre l’exploitation, au mieux, de toute la richesse que représentent les expériences (linguistiques, socioculturelles) des étudiant·e·s et, par ce fait, de les motiver dans leurs pratiques d’écriture.

5. Mise en place contextuelle d’ateliers numériques sur Padlet

Durant les deux semestres de l’année académique, avec chacune des deux promotions, nous avons animé au total dix ateliers, étalés sur plusieurs séances. Chacune des séances a eu lieu sur un créneau court de 1 h 30. Les ateliers se passent en groupe, dans une ambiance conviviale et dans un cadre sans jugement où chaque apprenant·e peut s’ouvrir et convoquer son identité, ses langues, ses expériences, les mots envers lesquels il·elle est sensible, sa créativité. L’aspect « groupe » permet des interactions intéressantes lors des échanges oraux, une fois les tâches d’écriture individuelles réalisées. Parmi les ateliers animés, deux ont été réalisés sur la plateforme numérique Padlet : un premier atelier portant sur le thème des valeurs (« mes valeurs ») et un second sur celui des langues (« mes langues, mon monde »). Ces ateliers numériques avaient pour objectif spécifique l’enrichissement du vocabulaire et la pratique de l’écriture via un outil numérique de travail collaboratif. L’étudiant·e pouvait alors, tout en réalisant son écriture individuelle, interagir avec les autres sous des formes différentes (commentaires, émoticônes, etc.). Padlet est en effet un outil collaboratif en ligne qui permet de créer et de partager sur des murs virtuels des post(‑it)s multimédias (pouvant contenir du texte et/ou des fichiers sons, vidéos, images, documents, liens web ou hyperliens). Cet outil fait partie de ce qu’on appelle couramment les « murs collaboratifs » et a l’avantage de permettre la mutualisation, la co‑construction et la pratique de tâches collaboratives entre pairs. Il est accessible librement ou sur création d’un compte, et en application mobile ou directement sur le site Internet. La plateforme permet une écriture libre (sur la forme et la taille des textes) et donc des productions plus ou moins authentiques, sur les bases libres de la créativité. Dans les deux ateliers, les apprenant·e·s sont invité·e·s à créer un post dans lequel ils·elles décrivent une valeur qui les représente le plus (amitié, famille, courage, calme, etc.) ou qui raconte l’histoire de leurs langues (maternelles ou apprises) en précisant avec qui, dans quels cadres et les sentiments qui les animent quand ils·elles utilisent l’une ou l’autre langue. À chacun des posts, les autres apprenant·e·s peuvent réagir sous forme de commentaires bienveillants (questions ou compléments), ce qui génère différents types d’interactions.

6. Le numérique pour un dévoilement de soi ?

Deux observations majeures avaient principalement retenu notre attention et conduit à la mise en place de ces ateliers numériques via Padlet. Une première observation concerne les nombreuses habitudes d’usage des téléphones lors des séances par plusieurs apprenant·e·s. En effet, pendant les ateliers, certain·e·s apprenant·e·s avaient souvent recours à leur téléphone pour chercher l’orthographe, la signification ou la traduction d’un mot, pour conserver des mots ou des textes, en les recopiant ou en les prenant en photo. Aussi le téléphone servait‑il souvent à conserver et à rapporter des mots rencontrés en dehors de l’atelier (dans les transports, à la maison, dans un autre cours, lors des démarches administratives, etc.) et dont on voudrait connaître le sens ou le contexte d’utilisation. Cette dernière habitude de ramener de nouveaux mots via des notes dans le téléphone donnait lieu à des échanges constructifs (sur les aspects culturels de la langue) et très riches en apprentissage (enrichissement du vocabulaire)4.

D’autre part, nous avons fait une seconde observation liée à l’utilisation des réseaux sociaux par les apprenant·e·s. En effet, au début de la formation, l’administration l’ayant suggéré, la communication avec les étudiant·e·s en dehors des ateliers se faisait par mail. Cependant, plusieurs mails adressés aux étudiant·e·s n’étaient pas reçus (non envoyés du fait d’adresses erronées) ou n’arrivaient pas aux destinataires parce que les adresses renseignées étaient celles d’un·e ami·e ou d’un·e tuteur·trice avec qui les étudiant·e·s ne vivaient peut‑être plus (au regard des mobilités exigées en familles d’accueil pour certain·e·s). Nous avons alors proposé la création d’un groupe sur WhatsApp, pour notamment organiser les échanges d’informations concernant les ateliers — dont les signalements de retard ou d’absence, les changements d’heure ou de salle, etc. Toutefois, ce lieu initialement destiné à l’organisation des ateliers d’écriture s’est progressivement élargi. Il est rapidement devenu un lieu d’organisation du DU Pass de manière générale (partage d’informations concernant les jours de cours et/ou d’évaluation, ou encore les notes d’examen, les procédures d’inscription à l’université, etc.), mais aussi un lieu d’expression des relations amicales qui s’étaient construites au fil des jours (organisation de rendez‑vous pour boire un verre, pour jouer au volley ou au foot, partage de photos de sorties, etc.). Ce qui était encore plus marquant, c’est la participation volontaire et l’expression assez facile et libre des un·e·s et des autres sur ce réseau social, même, et surtout, par les apprenant·e·s les plus timides qui s’expriment le moins pendant les ateliers. Les étudiant·e·s semblaient ainsi confiant·e·s et prenaient des initiatives en partageant des considérations ou des questions plus directement liées aux apprentissages linguistiques menés au sein du DU Pass.

C’est à la suite de ces observations que nous avons proposé les deux ateliers numériques sus‑évoqués. Au regard de la spontanéité de la mise en place de ces ateliers, notre but était simple et général : arriver à mettre la familiarité et la sensibilité des apprenant·e·s au numérique au service de leur pleine motivation et de leur plein engagement dans les activités d’écriture. L’outil Padlet nous a alors semblé adéquat pour la mise en place de tels ateliers qui se veulent à la fois créatifs, co‑créatifs et participatifs.

7. L’engagement à travers la socialisation et l’humour

Les ateliers numériques via la plateforme Padlet ont été un canal fort de socialisation. Nous entendons par « socialisation » les rapports que l’apprenant·e entretient avec lui·elle‑même (confiance et estime de soi) et avec le groupe. D’une part, ces ateliers ont suscité diverses occasions d’échanges oraux, qu’il s’agisse de questions ou de demandes d’explication sur telle ou telle autre fonctionnalité de la plateforme, de présentations photos ou vidéos adjointes à un texte, etc. À l’occasion de ces échanges, on pouvait remarquer une variation des prises de parole. D’habitude, ce sont souvent les mêmes étudiant·e·s qui prennent la parole et animent les échanges (en posant des questions, en proposant des explications aux autres, etc.). Cette fois, avec ces ateliers numériques et la prise en main de l’outil Padlet, certain·e·s apprenant·e·s, souvent plus en retrait par rapport aux autres, s’impliquent et se montrent davantage concerné·e·s : un de ces apprenant·e·s avait par exemple proposé un site5, qui a été très utilisé par les autres, où, en copiant‑collant son texte, on peut transformer la police d’écriture initiale pour en obtenir de plus originales.

D’autre part, la socialisation s’est manifestée à travers les écrits produits par les apprenant·e·s. Selon le type d’écrit à produire et le thème de l’écriture (« valeurs », « langues »), les productions écrites durant les ateliers numériques ont été souvent un lieu de dévoilement de soi ou d’identification (affirmation de son identité), comme pour inscrire qui on est dans l’hétérogénéité du groupe et rappeler ses ressources linguistiques et culturelles (et l’image positive et la fierté associées).

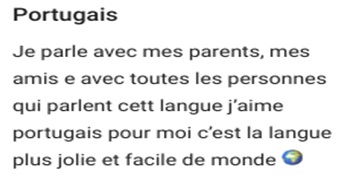

Figure 1. – 3P – Extrait « Mes langues, mon monde ».

Figure 2. – 3A – Extrait « Mes langues, mon monde ».

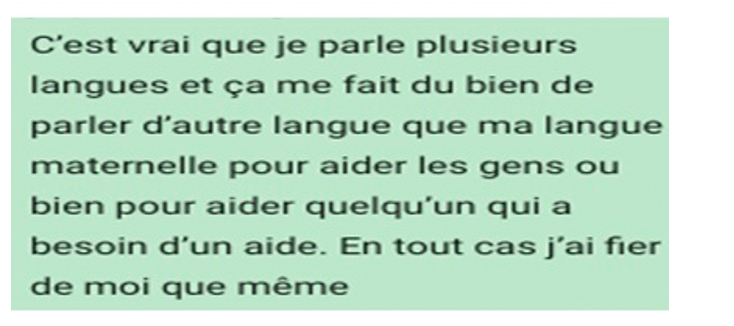

Padlet permettant les interactions sous forme de commentaires, la socialisation a par ailleurs été manifestée par la bienveillance dans les commentaires (souvent avec des sous‑entendus de plaisanterie ou d’ironie) rédigés par les apprenant·e·s. C’est le cas par exemple dans l’extrait ci‑dessous où l’apprenante 3G réagit en commentaire, non sans humour, au post de l’apprenant 3H qui a listé les langues qu’il parle et leur degré de maîtrise (maîtrise moyenne de l’anglais, français et espagnol).

Figure 3. – 3H – Extrait « Mes langues, mon monde ».

La socialisation par le biais des commentaires écrits est importante ici, dans la mesure où elle permet à l’apprenant·e de partager des idées et de cultiver la conscience de la fonction communicative de l’écrit en prenant autrui en compte en tant que destinataire (instantané) du message écrit.

Enfin, on peut noter dans l’engagement des apprenant·e·s de nombreuses formulations humoristiques qui traduisent la prise de distance par rapport au sens premier : ci‑dessous, un exemple d’échange de commentaires visiblement construits autour de la taquinerie entre deux apprenant·e·s, l’étudiante 3G et l’étudiant 3D, à la suite d’un texte posté par ce dernier dans lequel il explique comment il avait appris l’hindi, notamment en ayant regardé des films indiens.

Étudiante 3G : « moi aussi j’ai beaucoup regardé des films hindi mais j’arrive pas parler 😕 comment t’as pris sans parler 🤨🤔 »

Étudiant 3D : « Tu dois être intéressé de la langue et d’être intelligent 🤓 pour apprendre une langue sans parler cest ce que j’ai fais 😆 »

Étudiante 3G : « je suis intéressée mais intelligente 🤔c’est trop pour moi »

Ces formulations sont bien aidées par des émoticônes (et, dans d’autres cas, par des images) qui donnent davantage de précisions sur le contexte et le degré du message (premier ou second degré) :

Étudiante 2S : « Ma langue maternelle est l’arabe, la première langue que je parle, comment je l’ai appris ? Je ne sais pas 😁 »

Ces techniques d’expression qui consistent à superposer un message écrit avec l’usage des émoticônes servent souvent de moyen de simplification de la communication (quoique complexes d’un point de vue sémiotique), afin d’exprimer des sentiments ou des états d’esprit particuliers (doute, sarcasme, ironie, etc.). L’aisance des apprenant·e·s à utiliser ces techniques, dans un registre humoristique avec le « décalage » énonciatif du second degré, est ainsi le signe d’une compétence communicationnelle avérée en français écrit.

8. Un outil et une démarche bien accueillis

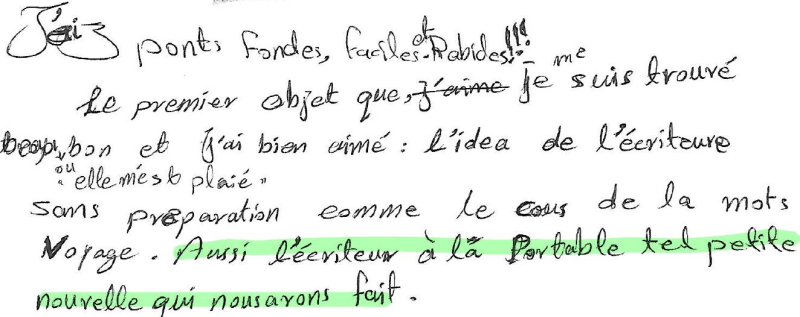

L’outil Padlet et la démarche des ateliers numériques proposés aux apprenant·e·s semblent avoir été bien accueillis. En effet, nous avons réalisé, sous forme de questionnaire, un bilan de mi‑parcours afin d’évaluer la satisfaction des apprenant·e·s et d’améliorer le dispositif. Il ressort des retours que les ateliers numériques sur Padlet ont bénéficié d’un accueil favorable de la part des étudiant·e·s. Sans que les raisons soient toujours détaillées, plusieurs apprenant·e·s mentionnent avoir apprécié ces ateliers. Pour rappel, ces ateliers numériques représentent 2/10 de l’ensemble des ateliers animés. Néanmoins, à la question « Qu’avez‑vous particulièrement aimé dans ces ateliers ? », certain·e·s apprenant·e·s ont relevé avoir aimé les ateliers avec l’outil Padlet, avant de proposer que l’on puisse en faire davantage6 :

Figure 4. – Étudiant 3O – Extrait du questionnaire bilan.

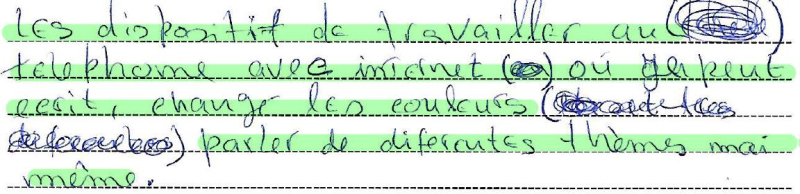

D’autres étudiant·e·s ont aimé l’outil pour son aspect ludique et pour le fait de pouvoir y travailler en autonomie7 :

Figure 5. – Étudiant 3P – Extrait du questionnaire bilan.

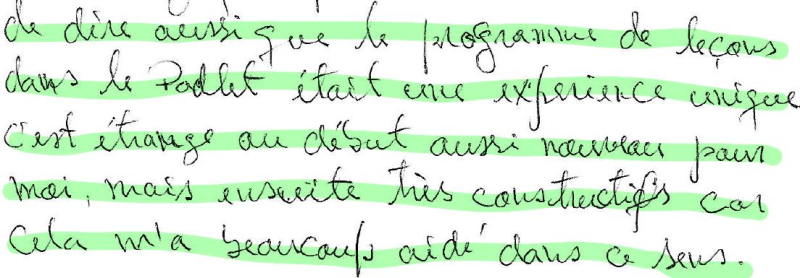

D’autres, encore, qui ont pu trouver l’outil et la démarche étranges au début, semblent en avoir tiré profit sous la forme d’une expérience unique et constructive dans leur apprentissage8 :

Figure 6. – Étudiant 3H – Extrait du questionnaire bilan.

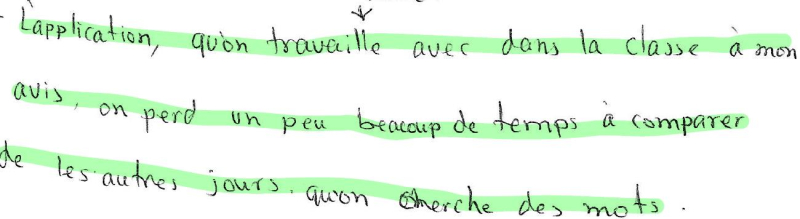

Cependant, ce passage d’une expérience étrange à une expérience constructive ne s’est pas opéré chez tou·te·s les apprenant·e·s : l’étudiant 3A par exemple, sans doute parce que déjà habitué au rituel des autres formats d’ateliers réalisés jusque‑là, trouve, avec raison, que l’utilisation de ce nouvel outil fait perdre du temps (entre la prise en main de l’outil, l’explication des consignes qui diffèrent des autres fois, etc.)9 :

Figure 7. – Étudiant 3A – Extrait du questionnaire bilan.

9. Mise en perspective

L’utilisation motivée et supposément motivante du mur collaboratif Padlet avait pour but de valoriser les compétences littéraciques des apprenant·e·s, afin de les stimuler dans la pratique de l’écriture créative en français. Les ateliers numériques proposés via cet outil ont davantage donné lieu à différentes formes de socialisation constructive et favorable à l’expressivité dans l’écriture (que ce soit dans les échanges oraux ou dans les commentaires rédigés) qu’à une collaboration à proprement parler entre pairs. Ils ont également été l’occasion d’un dévoilement de soi et d’une prise de confiance au sein du groupe : d’une part, certain·e·s apprenant·e·s y ont trouvé d’autres moyens d’expression via des usages créatifs numériques (comme l’emploi d’images, d’émoticônes ou encore de couleurs et polices spéciales), et d’autre part, à travers les possibilités d’interactions simultanées sous forme de commentaires, d’autres apprenant·e·s ont pu déployer certaines de leurs compétences pas toujours sollicitées, comme les formulations humoristiques. Ces situations de dévoilement de soi ont permis à certain·e·s apprenant·e·s, qui d’habitude prenaient très peu la parole, de s’exprimer plus volontiers, aussi bien lors de ces ateliers numériques que lors des ateliers qui ont suivi, comme si un verrou représentationnel inhibiteur avait sauté. Ces cas de changements de rapport à soi, à autrui et même à l’apprentissage opérés chez les apprenant·e·s confortent l’idée qu’en partant des compétences ou des savoir-faire de l’apprenant·e, celui·celle‑ci se sentant valorisé·e prend confiance et peut, souvent jusqu’à se surprendre lui·elle‑même, exploiter d’autres compétences et expériences au service d’une pratique et d’un apprentissage engagés de l’écriture. Même si notre expérimentation avec les ateliers numériques a été proposée de manière spontanée, donc sans beaucoup de recul méthodologique, il apparaît que la familiarité au numérique, considéré comme un « réservoir » de ressources que nous avons voulu exploiter, a été réellement un levier de l’engagement des apprenant·e·s ; cet engagement et la construction de sens dans l’écriture nous semblent ainsi nécessaires pour préparer les apprenant·e·s, dont les projets s’inscrivent dans la poursuite d’études universitaires, à la créativité et la réflexivité, à la prise de distance, en somme, à l’autonomie dans l’écriture.