Regarder le vrai dans les yeux, et n’avoir besoin de rien

N’avoir besoin de rien sauf de mes rimes et de mes frères de plume […].

(Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye, « Besoin de rien », 2022)

Partage : tel était précisément l’un des mots clés de l’enquête présentée dans ma thèse sous l’intitulé « Le slam en un mot » (Vorger, 2011). « Partager la poésie » est aussi la formule choisie par le slameur suisse romand Narcisse, champion de la ligue slam de France en 2013, dans un article sur l’animation d’ateliers slam (Narcisse, 2015). Le Partage apparait donc comme un élément quasi définitoire du slam en tant que dispositif de poésie scénique mais aussi en tant que dispositif didactique : animer un atelier slam, c’est amener les élèves à offrir leurs mots en partage, en leur donnant vie et voix sur scène face à un public. De fait, les slameurs et les slameuses ont à cœur de partager cette passion qui les anime, soit au sens étymologique de partes agere, agir « de concert ». Il s’ensuit de nombreux projets impliquant des collaborations et conjugaisons des plumes au gré d’albums, projets, et autres podcasts. Après avoir évoqué le partage comme fil rouge de plusieurs albums de Grand Corps Malade, nous nous intéresserons à l’exemple de Luciole qui a, elle aussi, développé plusieurs projets visant à conjuguer sa voix à celles d’autres artistes. Nous explorerons enfin quelques potentialités didactiques offertes par ces exemples d’écritures partagées destinées à être oralisées voire performées sur scène, publiées oralement pour ainsi dire1. Pour ce faire, nous analyserons les figures de style les plus propices à déclencher une écriture « duelle » parmi les textes de notre corpus, tout en reproduisant certains manuscrits qui donnent à voir la façon dont les poèmes ou chansons à plusieurs voix se trament sur le papier avant d’être performés. Il s’agira, dès lors, de faire apparaitre en quoi l’atelier slam peut représenter un cocon pour déployer une écriture partagée, tournée vers le dire, que nous nommons écridire. À quelles conditions peut‑il offrir un tel espace ? Quelles sont les ressources et modalités qui peuvent s’y inscrire ?

1. Les albums collaboratifs de Grand Corps Malade

1.1. Les albums Il nous restera ça (2015) et Mesdames (2021)

Ces deux albums de Grand Corps Malade nous semblent emblématiques de ce qu’on appelle un album concept, au sens où l’entend Aurélien Bécue (2013) dans sa thèse de doctorat, soit « des albums filant une métaphore, un thème ou un style […] cherchant à donner une forme récitative au disque, à se rapprocher de la linéarité narrative avec d’autres moyens que la littérature » (p. 249). Il nous restera ça (2015) réunit dix artistes autour de cette phrase titulaire, lieu du partage : « J’ai proposé à dix artistes d’insérer cette phrase [Il nous restera ça] dans un texte inédit et de l’interpréter sur cet album… Un grand merci à tous ces artistes d’avoir accepté l’invitation et d’avoir fait de ce projet une œuvre rare. Un album d’auteurs2. » Lino, Jeanne Cherhal, Richard Bohringer, Ben Mazué, Renaud, Erik Orsenna, Luciole, Hubert-Félix Thiéfaine, Fred Pellerin et Charles Aznavour figurent parmi les artistes littéralement convoqués. Pour la chanteuse et slameuse Luciole (voir ci‑après), il restera « Nos Mots » :

Quand on voudrait fixer chaque souvenir chaque nom

Pour ne rien oublier de chaque sensation

Les mots sont nos combats, les mots sont… l’émotion

Nos mots comme chansons, il nous restera ça

Quant à l’album Mesdames (2021), il répond au concept d’un hommage aux femmes : douze invitées et autant de duos pour mieux « contrer le machisme en chanson3 ». Si certaines chansons ont été écrites en duos, l’auteur-compositeur-interprète s’est aussi prêté au jeu de mettre en mots ses échanges avec des artistes comme Bekhti pour « Le sens de la famille » : « Avec Leïla c’était très particulier. C’est moi qui ai tout écrit, c’est mon texte, c’est mes mots, mais en même temps, c’est vraiment ses idées », explique‑t‑il. « Elle m’a alimenté comme jamais. On a passé beaucoup beaucoup de temps à parler. C’est un thème évidemment personnel, on parle de notre conception, de notre sens de la famille, forcément je n’allais pas inventer ce qu’elle pense4. » C’est donc dans l’échange que l’album s’est construit, pour clamer haut et fort que les hommes peuvent porter voire partager les combats féministes avec leurs muses, le slam émergeant précisément comme un « Nous », une voix chorale :

Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices

Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis

Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs

Vous êtes caissières, vous êtes docteurs

1.2. L’atelier Éphémère (2022)

Plus récemment, le projet Éphémère (Ben Mazué, Grand Corps Malade et Gaël Faye, 2022) a été conçu autour du projet d’écrire ensemble, et ce, dans un espace-temps dédié à cette cocréation, le trio ayant réservé le studio « La Fabrique » à Saint-Rémy-de-Provence pour se créer un cocon d’écriture pendant une semaine. Unité de temps et de lieu dont témoigne le carnet de bord qui accompagne l’album, offrant des traces de cette démarche commune : messages échangés, dessins, extraits de manuscrits, avec de petites icones distinguant les coauteurs. Il s’agit donc de montrer un projet poético-musical en cours d’élaboration collective, qui émerge à la confluence des flows. À un journaliste du Matin qui a titré, en écho à Il nous restera ça, qu’il resterait, de l’année 2022, Éphémère, les trois artistes ont explicité les modalités de leur collaboration en ces termes5 :

Il y a un titre où Ben Mazué fredonne une mélodie qui devient une chanson. C’était votre manière de travailler ?

G. C. M. : Il n’y avait pas de règles. Chaque chanson est née d’une manière différente. À partir d’une phrase, comme celle de Ben : « Je vois des images sous mes paupières ». On a adoré l’idée et chacun a écrit son couplet. Ou à partir d’une musique, d’une histoire. D’autres fois, c’est une écriture commune.

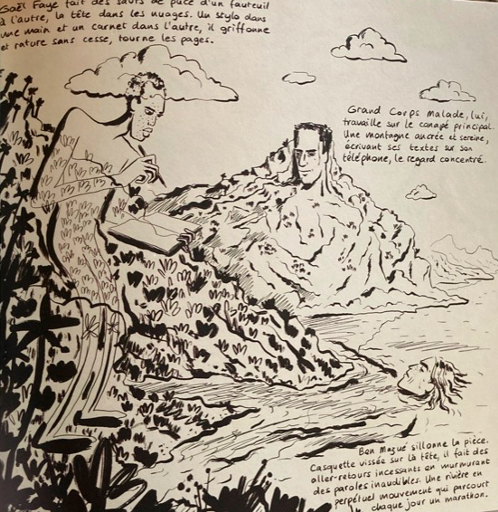

Au fil du carnet de bord, les trois auteurs-compositeurs-interprètes sont ici représentés au sein d’un paysage commun dont chacun campe, dans toute sa singularité, un élément :

Figure 1. – Extrait du carnet de bord de l’enregistrement Éphémère.

Le projet donne donc corps à une écriture collective que le carnet de bord met en scène en thématisant le passage de plume et en illustrant la collaboration entre les trois artistes. Ainsi, de petits portraits de chacun des trois auteurs-compositeurs-interprètes apparaissent en marge de leurs couplets respectifs :

Figure 2. – Extrait du carnet de bord de l’enregistrement Éphémère.

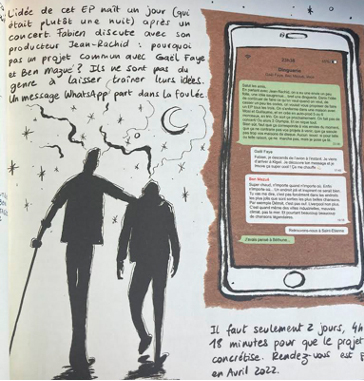

Cet épitexte nous éclaire sur la genèse de cette collaboration entre les trois artistes qui donneront voix et corps à Éphémère ; l’idée s’est concrétisée par une discussion WhatsApp restituée dans sa matérialité même, que les artistes ont choisi de partager avec leur public :

Figure 3. – Extrait du carnet de bord de l’enregistrement Éphémère.

« Je pose ça là » : telle est la proposition énoncée par Grand Corps Malade qui a, de fait, couché ces mots sur son écran avant de s’adresser à ceux qui deviendraient ses « frères de plume », proposition dont il nous rend témoin en reproduisant l’échange, en écho à la correspondance écrite publiée peu avant6.

1.3. Les Correspondants (2022)

Les Correspondants (2022), essai cosigné par Ben Mazué et Grand Corps Malade, témoigne d’une écriture dialoguée qui prend, dès lors, une forme duelle. Un échange épistolaire « à l’ancienne » qui nous met, nous lecteurs, en position de spectateur, voire de voyeur :

Dans cette correspondance qui permet d’entrer dans les coulisses de la vie d’artistes, sans les artifices, les lumières et le maquillage, il est question de musique, d’écriture, de la fatigue des tournées, du bonheur de la scène, des enfants, de l’inspiration, de la compétition, de la pandémie, mais aussi de WhatsApp, de Shakespeare […]. (p. 9)

C’est en ces termes que Gaël Faye, auteur de la préface pour reconstituer le trio, invite le lecteur et la lectrice à un « amusant jeu de rôle : « celui de te sentir destinataire de chacune des 53 lettres […] ». Le ton est donné et l’effet d’attente fonctionne à plein, la sortie de l’album Éphémère étant déjà contenue en germe dans cet opus qui s’offre à lire comme un premier épitexte tout en ouvrant une fenêtre sur l’atelier de ces artistes de la parole. Cette correspondance « à cœur ouvert » permet d’aborder le making‑of du processus créatif, la matière sinon la fabrique de leurs chansons : « Se raconter tout en racontant les coulisses de leur processus créatif : les chanteurs Grand Corps Malade et Ben Mazué lèvent le voile sur une part de leur intimité dans un livre qui prend des allures de “making‑of” de leur vie artistique7. » Comme nous avons pu le montrer dans nos recherches sur le slam, ce dernier se singularise dans la façon d’impliquer le public, l’auditor in poema, en l’occurrence d’inviter non seulement un autre artiste à apporter sa voix pour contribuer à un projet commun, mais au‑delà, le public à s’infiltrer dans le processus créatif. Il s’agit en outre, nous y reviendrons, d’une recherche de correspondances qui contribuent à une signifiance poétique coconstruite, ce que nous avons conceptualisé en termes de colludique (Vorger, 2012a) et que nous envisagerons à travers l’analyse de certaines figures de style particulièrement fécondes en termes d’écriture partagée.

2. Les duos créatifs de Luciole8

Lors d’un entretien récent avec Luciole (23 novembre 2023), celle‑ci a évoqué la solitude de l’autrice-compositrice-interprète en amont de la scène :

L. : C’est parfois difficile d’intégrer quelqu’un dans une œuvre qu’on a conçue comme un tout…

C. : Comme un cocon…

L. : Oui voilà, c’est ça. Mais c’est un métier très solitaire, surtout dans les périodes de création. Même dans les périodes de tournée, on rencontre des techniciens/techniciennes mais c’est très furtif. Donc pour ma part, j’ai besoin de rencontrer mes pairs, de sentir que je ne suis pas seule, que ma réalité est la même que celle de la majorité des artistes — et pas celle qu’on voit sur les réseaux sociaux ou celle qu’on imagine pour les gens très connus. Ça me rassure de m’entourer de gens comme moi, et si on peut se rencontrer en créant c’est encore mieux. C’est pour ça que souvent, entre mes projets de disque, je fais des projets collaboratifs.

2.1. Neuf (2020)

Si, en 2014, elle avait collaboré avec Gaël Faye pour une recréation lumineuse en duo de la chanson « Mai Paris » de Claude Nougaro9, dans cette réinterprétation, la chanson se trouve véritablement revisitée par l’invention d’une autre voix qui en fait une version dialoguée, la rendant de ce fait, moins univoque :

Figure 4. – Image du clip de « Attends‑moi(s) Mai », Gaël Faye et Luciole (2014).

Elle a ensuite conçu Neuf (2020), album au sein duquel elle a invité neuf voix de femmes, à l’image de la durée d’une gestation10 :

Figure 5. – Extrait du clip « Neuf », Luciole et Coline Rio (2020).

2.2. « Dix »

Plus récemment, elle a conçu un podcast intitulé « Dix » :

Ces temps‑ci, j’ai une nouvelle casquette de podcasteuse : j’ai un podcast sur le processus créatif qui s’appelle « Dix »… Dans ce podcast, je reçois un ou une artiste pendant 10 heures dans un studio. Passé la première heure de discussion, avec des discussions sur le processus créatif, les sources d’inspiration, etc., on écrit et compose ensemble et dans ce cadre‑là, il faut se rencontrer à mi‑chemin, je me retrouve parfois à écrire sur une instru. Je pense à ma rencontre avec Hippocampe Fou notamment. J’écris pendant qu’il cherche au piano, donc c’est son piano qui va me raconter quelque chose. Donc je suis capable de le faire dans le cas d’une collaboration, mais je ne me mets pas dans cette configuration quand j’écris seule, à la maison. (Entretien cité)

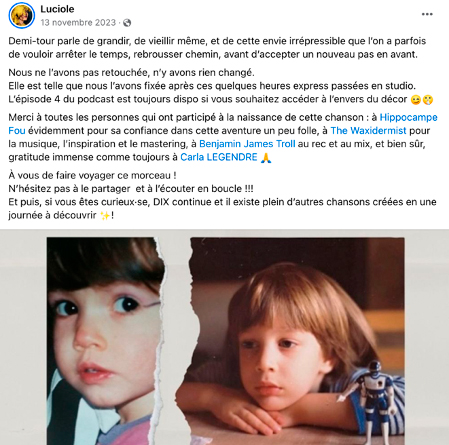

Figure 6. – « Dix », podcast de Luciole sur le processus créatif.

Le principe est clairement énoncé : « À chaque épisode, Luciole donne rendez‑vous à un·e artiste à 10h le matin dans un studio parisien. Débute alors une session de 10 heures pour échanger autour du processus créatif et créer ensemble une chanson inédite. »

Avec Hippocampe Fou, cette collaboration a donné lieu au morceau « Demi‑tour11 » qui aborde la fuite du temps au fil d’une création en duo dont la genèse était une sorte de « course contre la montre », en écho aux règles du slam selon lesquelles le texte doit être performé en un temps limité (3‑5 minutes) : « Les auditeurs sont invités à plonger dans ce processus accéléré, découvrant comment la pression du temps peut donner naissance à des œuvres artistiques authentiques et poignantes », commente un critique12. Luciole elle‑même, via les réseaux sociaux, a rendu ses amis de la toile témoins du processus créatif, aux premières loges, pour ainsi dire, d’une création sonore conjuguant deux plumes et deux voix. L’écriture est ici pleinement partagée et valorisée en tant que telle, comme un lieu d’aventure mais aussi de confiance accordée à l’autre :

Figure 7. – Luciole en duo avec Hippocampe Fou, « Demi‑tour » (2023).

Comme en témoignent les paroles de cette chanson coconstruite, c’est une cadence qui émerge ici, au sens d’un rythme qui relie et permet aux voix de s’accorder :

Mon esprit me crie demi‑tour mais j’avance

J’suis dans l’instant, mais y a comme une latence

J’essaie de pas flancher, de garder la cadence

Y a qu’le présent qui peut combler l’absence

Grâce au slam, la poésie devient présent, dans tous les sens de ce terme : parce qu’elle s’énonce au présent, repose sur une présence scénique ou à minima vocale, et aussi parce qu’elle s’offre au public tel un présent. Comme l’a montré la psychologue Olivia Lempen (2016), l’expérience du slam a quelque chose à voir non seulement avec le partage mais aussi avec l’accordage : « En mobilisant de manière directe ses auditeurs, le slam peut contribuer à la restauration d’une rencontre partagée […]. » (p. 124)

3. L’atelier slam comme cocon pour coconstruire

3.1. De la page au partage

Dans « Partager la poésie », le slameur Narcisse (2015) conclut en ces termes : « Ce que je recherche, la seule chose qui m’importe dans ces ateliers, c’est de faire de la poésie un outil de partage » (p. 206). S’agit‑il d’un outil ou plutôt d’un espace‑temps et d’un lieu propice au partage ? Dès 2012, nous avions, avec Chiara Bemporad, parlé d’écriture partagée pour caractériser des espaces d’échange en ligne favorisant l’expression écrite et la créativité13. Dans mon article analysant les blocs‑notes de Souleymane Diamanka (Vorger, 2012b), j’avais en outre esquissé l’idée de blocs‑notes collaboratifs, offerts en ligne par ce griot des temps modernes qui n’a de cesse de proposer des ateliers fondés sur le partage.

Souleymane Diamanka s’est d’ailleurs prêté à un duo d’écriture avec son frère de plume John Banzaï, duo qui s’est matérialisé sur la page par deux couleurs d’encre différentes au sein du recueil J’écris en français dans une langue étrangère (2007) :

Les paumes jointes

Ce sont nos lignes qui se croisent

Et je sais déjà où nous allons

Nous serons les meilleurs élèves de l’école fraternelle14

Dans l’un des poèmes, écrit en une forme de ping‑pong sonore, les mots se répondent en autant d’échos sous la forme de paronomases par exemple (soleil/Souley) :

Souleymane, John Banzaï, faut qu’on parle

Souley, John, Soleil jaune

Souley, John, Soleil jaune

Le vœu exaucé

Le vent divin

L’âme hurle une larme à la Lune

L’âme hurle une larme à la Lune

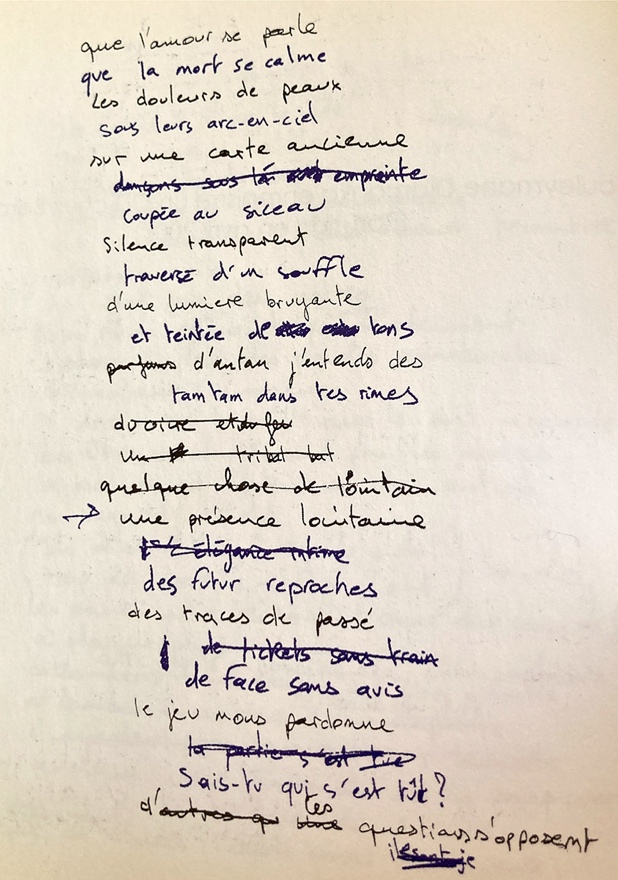

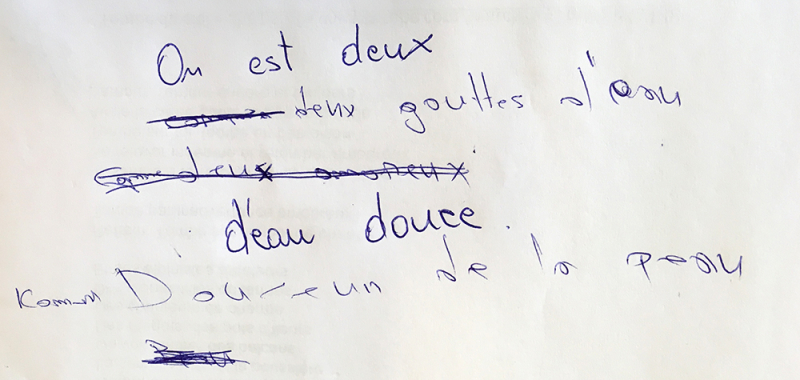

Cet autre poème, publié en fin de recueil pour nous donner un aperçu de la genèse de ces slams avant l’heure15, est construit sur le même principe de jeu d’échos paronomastiques (d’antan/j’entends), qui nous apparait comme un ressort majeur de cette écriture duelle, reposant sur une dialectique du même et de l’autre. De nombreux détournements phraséologiques permettent ces échos (« douleurs – couleurs – de peau ») ainsi que des antithèses voire des oxymores (« une présence lointaine »), et des jeux d’homophonie : « sais‑tu/s’est tu ? » C’est précisément dans cet espace que nous nommons l’écridire — des allers‑retours entre l’écrire et le dire — que réside la créativité propre à une écriture tournée vers la performance vocale voire scénique. Les deux encres, ainsi que les ratures, permettent de mettre au jour la façon dont le texte se trame à deux voix. Dès lors, la page représente une chambre d’échos qui donne corps aux mots :

Figure 8. – John Banzaï et Souleymane Diamanka, J’écris en français dans une langue étrangère, éd. Complicités, 2007.

Ce ping‑pong d’écriture, les deux poètes se renvoyant les mots‑balles, nous a inspiré la consigne d’écriture suivante, à la manière des cadavres exquis. Il s’agissait là d’écrire sur une feuille commune en répondant à l’autre et en se laissant guider par les sonorités :

Figure 9. – Production écrite d’étudiants de l’EFLE (UNIL).

3.2. L’atelier comme cocon

Plus récemment, nous avons envisagé la coopération comme l’un des piliers centraux de l’Atelier tel que nous l’avons défini (Fabulet et Vorger, 2021), parvenant à l’idée que la reliance, constitutive de l’expérience du slam — en tant que dispositif de scène ouverte à tous·tes — aboutissait non seulement à un partage des textes lors de la restitution finale mais même à une écriture qui se nourrit potentiellement d’une recherche collective en amont. D’où notre idée d’un cocon d’écriture délimité par le dispositif atelier, en tant qu’espace protégé par un pacte de bienveillance, favorisant de ce fait la coconstruction d’une créativité originale, à la confluence de toutes les voix des participant·e·s, chacun ayant précisément voix au chapitre. Pour filer la métaphore et pour le dire avec les mots de Souleymane Diamanka, le poème destiné au dire est un « Papillon en papier », ledit cocon représentant une chrysalide au sein de laquelle le poème prend forme avant de s’envoler vers le public et de voler de ses propres ailes : « Si tu l’as aimé et qu’il t’a plu, ce n’est plus mon poème mais un papillon en papier16. »

Ainsi les ateliers slam représentent‑ils, par nature, un espace favorisant une expression créative, et même cocréative, la créativité étant en outre catalysée par les allers‑retours propres à l’écridire. Dans l’album Éphémère, les jeux sur le signifiant ouvrent à un repérage de figures de style diverses, la paronomase étant souvent la figure reine :

Issue d’un souffle oratoire, au commencement était la parole

J’effeuille des bouquets de prose aux mélodies corolles

Je chantonne des gospels de l’âme pour les grands enfants tristes

Il est l’heure messieurs mesdames que nos poèmes rentrent en piste [Gaël Faye]

Le recours à des figures de détournement phraséologique ou palimpseste (bouquets de prose/de rose) permet d’établir une connivence avec le public/auditeur/spectateur qui doit décrypter les jeux de mots, ou plus précisément les mots sous les mots, à la manière d’un contrechant ou d’une deuxième voix.

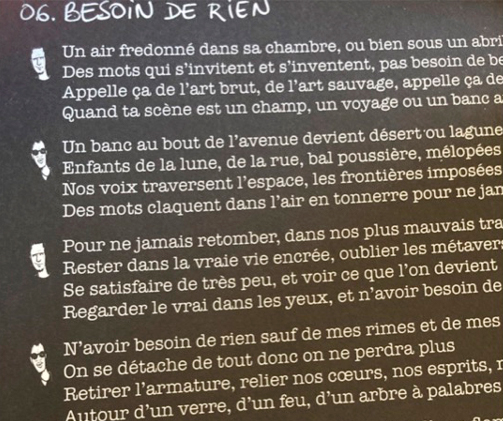

D’autres figures et effets de style sautent aux oreilles, pouvant donner lieu à des consignes d’écriture fécondes, telles que l’anadiplose chère aux comptines traditionnelles17, et réinvestie avec brio par le trio dans « Besoin de rien » :

Il est l’heure, messieurs, mesdames, que nos poèmes rentrent en piste [GF]

Que nos poèmes rentrent en piste même s’ils ne trouvent pas d’oreilles [GCM]

Or de tels procédés, fondés sur une forme de dialogisme, à travers ce jeu d’échos, et sur une écriture quasi théâtrale (les voix étant matérialisées par de petites icônes représentant chacun des trois artistes), ne se prêtent‑ils pas particulièrement bien à des écritures dialoguées ?

En mars 2023, ce slam écrit et interprété à trois voix nous a inspiré, en cours de niveau préparatoire (A2‑B1) à l’EFLE de l’Université de Lausanne18, l’idée d’une séance conçue de manière différenciée : un groupe faisant une recherche sur l’histoire de la chanson au sein de l’album‑concept19 ; un deuxième groupe approfondissant les effets stylistiques et le lexique ; un troisième se livrant enfin à une activité d’écriture collaborative en réinvestissant ce principe de l’anadiplose, à savoir la reprise de la fin d’un vers au début du suivant (voir supra). Figure reine pour introduire une écriture collaborative, elle ouvre à un « passage de plume », que ce soit sur papier — une feuille commune sur laquelle les écritures se répondent ou sur une feuille blanche virtuelle de type Framapad®. La séance a donné lieu à des échanges féconds au sein de chacun de ces trois groupes, constitués de 3 à 5 étudiant·e·s, l’un d’entre eux ayant même proposé un jeu d’association lexicale pour expliciter le lexique. L’extrait suivant a été écrit à six mains par le groupe dont l’activité était ciblée sur la production écrite, en réponse à une consigne invitant à réinvestir la figure de l’anadiplose pour coécrire une chanson :

je ne le ferai pas

pour tes beaux yeux

Pour tes beaux yeux

Je te promets de ne te laisser pas

je serai toujours là pour toi

N’avoir besoin de rien sauf de toi

Toi, mon amour ma destinée, ma joie ! ^~^20

3.3. Le pad comme page d’écriture commune et colorée

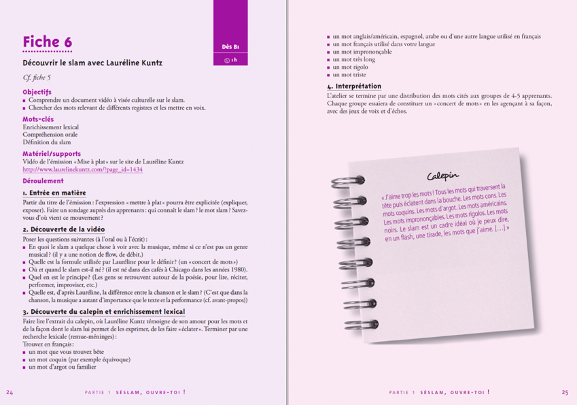

Dans un autre cas d’atelier « écrire et dire » animé à l’Université de Lausanne, nous avons proposé aux étudiant·e·s de préparer un « concert de mots », selon la fiche présentée dans Jeux de slam (Vorger et al., 2016, p. 24‑25) :

Figure 10. – Fiche pédagogique extraite de Jeux de slam (Vorger et al., 2016).

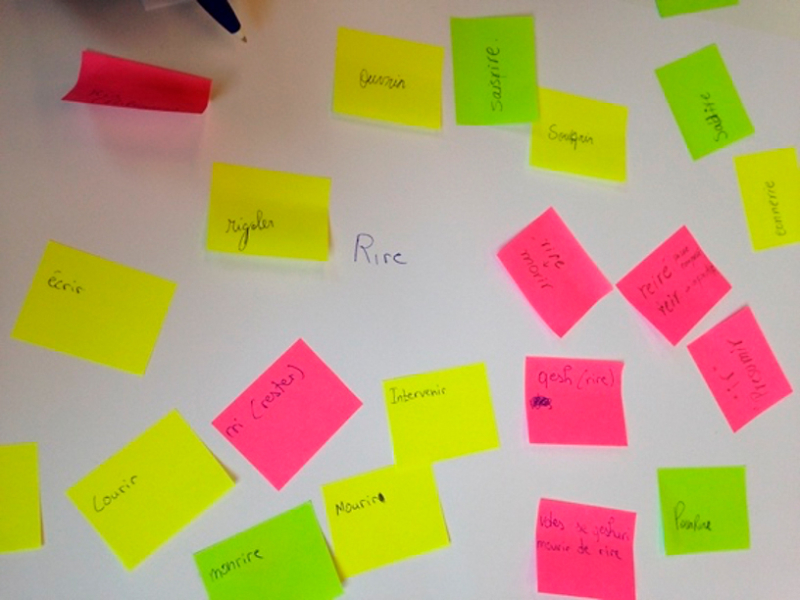

La page (ici déployée sur une double page) a servi de support à l’élaboration d’une sorte de partition grâce aux post‑it qui ont été placés en rond pour servir de partition en vue d’une performance collective. Les mots font la ronde, pour ainsi dire, afin de se prêter au jeu de la mise en voix collective — concert autour du verbe commun, « Rire » :

Figure 11. – Post‑it en vue d’un concert de mots (UNIL/EFLE).

Ainsi les post‑it donnent‑ils corps aux mots qui se tissent pour servir de matière à un concert. Le rôle du corps s’avère en outre essentiel, le slam pouvant être appréhendé comme poésie par corps. L’article d’Aude Fabulet (2015) est éloquent à cet égard : le slam permet de faire entendre « La voix du corps », la poésie étant conçue selon Allen Ginsberg comme « l’articulation rythmique de l’émotion ». C’est donc le rythme conçu selon Meschonnic comme la trace du corps dans le langage qui permet précisément de faire corps, de créer ensemble, de concert, en offrant un trait d’union à travers une cadence commune.

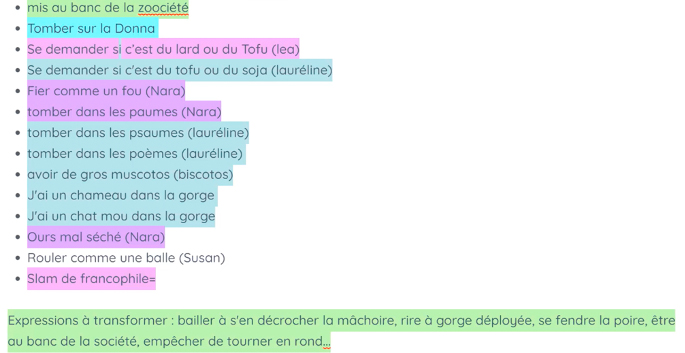

L’écriture sur un « pad » commun représente le pendant numérique — potentiellement lors d’un atelier mené en distanciel — de la feuille de papier commune sur laquelle on coécrit avec des encres différentes, matérialisant le tissage. Framapad® permet d’ailleurs de choisir une couleur propre aux mots de chaque participant·e, ce qui a pu aboutir, lors d’autres séances menées en ligne, à des résultats hauts en couleurs comme dans cet exemple où la consigne impliquait de détourner des phrasèmes à la manière de Lauréline Kuntz, slameuse et comédienne. L’humour qui émerge alors traduit la connivence qui s’instaure au sein du groupe, avec des paronomases en cascade « J’ai un chat/chameau/chat mou dans la gorge » :

Figure 12. – Pad d’un atelier animé en ligne par la slameuse Lauréline Kuntz21.

La page ne saurait rester blanche dans un tel contexte ; elle devient le lieu du partage, à l’image d’un tableau blanc commun, d’un carnet collectif (selon l’une des acceptions du mot pad) que chacun·e peut compléter au gré de son clavier, à son rythme. De fait, « l’utilisation du logiciel Framapad® laisse une très grande liberté aux apprenants, puisque chacun peut écrire sur le pad quand il le souhaite » (Hiden et Portine, 2020). Même si un tel dispositif peut sembler anxiogène dans la mesure où les écrits de chacun·e sont visibles de tous, au contraire d’un petit carnet au sein duquel on peut griffonner en toute confidentialité, cette page d’écriture nous parait de nature à pouvoir dé‑livrer de l’angoisse de la page blanche des étudiants inhibés à l’écrit en modifiant la posture littéracique pour en faire une démarche conjointe, partagée, s’appuyant sur ce que Marielle Rispail (2020) nomme l’« altérité littéracique ».

4. Quand le partage devient partition pour mieux s’accorder

L’atelier slam apparait donc non seulement comme un lieu pour s’atteler à la matière sonore des mots (Fabulet et Vorger, 2021) qui ont du jeu, ainsi qu’aux relations entre mots et émotions, mais aussi pour mieux se relier, comme un cocon au sein duquel coconstruire un texte et des compétences littéraciques. Nous avons pu aborder le slam comme un espace de choralité, voire de « care » au sens où, grâce à l’horizon d’écoute bienveillant qui s’y instaure, il permet l’émergence d’une fraternité poétique. Autant de rencontres possibles qui se concrétisent au sein d’espaces d’écriture partagés, qu’il s’agisse de feuilles blanches ou de carnets numériques de type Pad : « Comme un jeu d’échec […] entre duo et duel » selon la quatrième de couverture de J’écris en français dans une langue étrangère. Un jeu ou une partition où se croisent et se répondent les lignes de voix.