Comment engager, en classe entière, de jeunes élèves dans un projet de lecture long, qui plus est sur des pièces de théâtre, un genre auquel ils sont généralement peu acculturés et qu’ils lisent peu ? Comment affranchir cette lecture d’un caractère trop scolaire, tout en s’assurant que les élèves acquièrent aussi des savoirs sur la lecture du texte dramatique et soient sensibilisés à la dimension spectaculaire du théâtre ? Par quels moyens amener l’élève à développer une posture de lecteur authentique, autonome et confiant en ses capacités ? Une expérimentation didactique menée dans deux classes de sixième a tenté de répondre à ces questions. Il s’est agi, à partir d’un projet de lecture original et par le recours à des activités qui relèvent du partage et du sensible, d’offrir des situations d’enseignement et d’apprentissage plus propices à la découverte et l’appropriation de la lecture du texte dramatique : la prise en charge par les élèves du renouvèlement du fonds de théâtre du rayon jeunesse des bibliothèques municipales proches de leur collège, du désherbage du fonds ancien à la sélection de nouveaux titres et jusqu’à l’équipement et la présentation des pièces acquises. La première partie de l’article décrira le contexte précis de l’expérimentation, les objectifs et la méthodologie employée. Le second temps présentera les différents leviers qui se sont avérés efficients pour mener à l’autonomie, enrôler un maximum d’élèves et toucher même les élèves les plus rétifs et/ou les plus en difficultés : à savoir la finalisation concrète et extrascolaire à la lecture, le partenariat, le partage des lectures, le choix du corpus, l’explicitation des processus de lecture par et pour les élèves, enfin les modalités diverses de lecture convoquées. Des exemples concrets de propos d’élèves1 illustreront les analyses.

1. Un projet pour initier à la lecture du texte de théâtre

1.1. Origine et contexte de l’expérimentation

L’expérimentation s’est déroulée dans le cadre d’une recherche doctorale sur la lecture du théâtre et son enseignement (Frassetti Pecques, 2023). La thèse a eu pour objectif de proposer une modélisation unique de la lecture du texte dramatique conciliant lecture littéraire, lecture subjective et lecture dramaturgique telles qu’elles sont ordinairement définies2, ainsi que de mettre à l’épreuve les dispositifs didactiques existant. Le projet trouve son origine lors d’une visite des bibliothèques municipales, face à la pauvreté du rayon théâtre. Aussi, pour renouveler et enrichir ce fonds, un partenariat a été établi entre les bibliothécaires et les élèves du collège. Les titres sont sélectionnés par les élèves et proposés aux bibliothécaires qui ont dégagé un budget spécial pour les acquérir.

1.2. Les classes impliquées

Cette expérimentation a impliqué deux classes de sixième d’un collège de l’agglomération grenobloise. Le choix de ce niveau s’explique par la volonté d’avoir des élèves sans habitude de lecture du théâtre3 et d’éviter que des réflexes de lecture analytique ne soient déjà installés. Cet établissement ordinaire, au taux d’IPS de 1224, recrute un public mixte et assez varié, avec un certain équilibre entre élèves dits plus favorisés et plus défavorisés. Le profil scolaire des deux classes, sensiblement identique, est de fait assez représentatif de l’établissement : un peu moins de trente élèves avec une tête de classe confortable mais un écart de niveau assez conséquent entre les élèves. Plus précisément, pour chaque classe :

-

au test de fluence, une dizaine d’élèves est catégorisée de niveau « fragile » voire « à besoin », environ sept élèves se situent au-dessus du score de 1705 ;

-

aux évaluations nationales, environ cinq sont identifiés « en difficulté » et cinq également obtiennent les plus hauts niveaux de maitrise ;

-

un élève avait été orienté en SEGPA à la fin de l’école primaire.

L’expérimentation pouvait donc s’appuyer sur des élèves solides mais devait prendre en compte aussi les nombreux petits lecteurs (en plus des élèves réfractaires à la lecture).

1.3. Étapes, objectifs, méthodologie

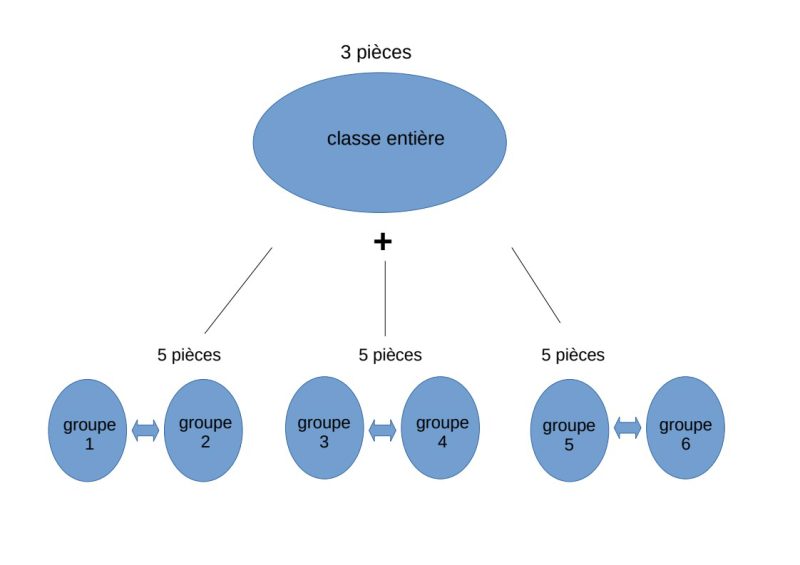

L’expérimentation s’est déroulée sur six mois (de décembre à juin 2022). Les deux classes se sont constituées en comités de lecture menés en deux temps. Dans un premier temps, sur quelques pièces, les comités et débats ont été effectués en classe entière sous l’égide de l’enseignant avec un premier vote final. Il s’agissait d’installer les pratiques, d’accompagner la découverte des textes dramatiques et des savoirs nécessaires. Ensuite, sur de nouveaux titres, chaque classe a été partagée en six sous-groupes qui ont fonctionné de manière autonome pour leurs lectures, débats et sélection avant de confronter, en phase finale, leurs avis et votes à l’autre sous-groupe qui avait travaillé sur le même corpus, comme le montre la figure 1.

Figure 1. – Schéma représentant la répartition des élèves.

Les comités se sont appuyés sur la tenue de carnets de lecteur individuels. Avant chaque session, les élèves devaient relire leurs carnets pour noter les points dont ils voulaient discuter avec le groupe (éléments non compris, avis…) ainsi qu’échanger les carnets pour prendre connaissance de la lecture des autres et l’annoter. À la fin des débats, les élèves, en récupérant leur carnet, devaient répondre aux remarques de leurs camarades, donc revenir sur leur lecture et alimenter leur propre carnet, tant de ce qu’ils avaient lu et annoté chez autrui que des débats du groupe. L’enjeu est d’obliger à un retour systématique « pour éviter que chaque élève ne croie que le point de vue qu’il a rédigé est [forcément] partagé par les autres, donc unique, et surtout définitif » (Massol, 2017, p. 198).

Afin de faire prendre conscience de la spécificité du théâtre et de sa lecture (la prise en compte de la scène), de nombreuses activités dramaturgiques ont également accompagné les comités : les élèves ont analysé des extraits de captation, ont proposé des scénographies, se sont essayés à la mise en voix et en espace. On retrouve dans les carnets et débats des élèves cette attention à la dramaturgie.

Les temps d’institutionnalisation, menés à partir des conclusions et propositions des élèves, permettaient de mettre au jour les processus ainsi que les postures en jeu lors de la lecture d’un texte dramatique et d’offrir un appui pour leurs lectures.

Des lectures complémentaires pour les élèves volontaires et qui avaient lu toutes les pièces du comité ont été proposées. Les avis se déposaient sur un padlet, ouvrant ainsi aux possibilités du multimédia en accompagnant les commentaires d’interview des auteurs, d’extraits de mises en scènes, d’avis critiques trouvés sur d’autres sites…

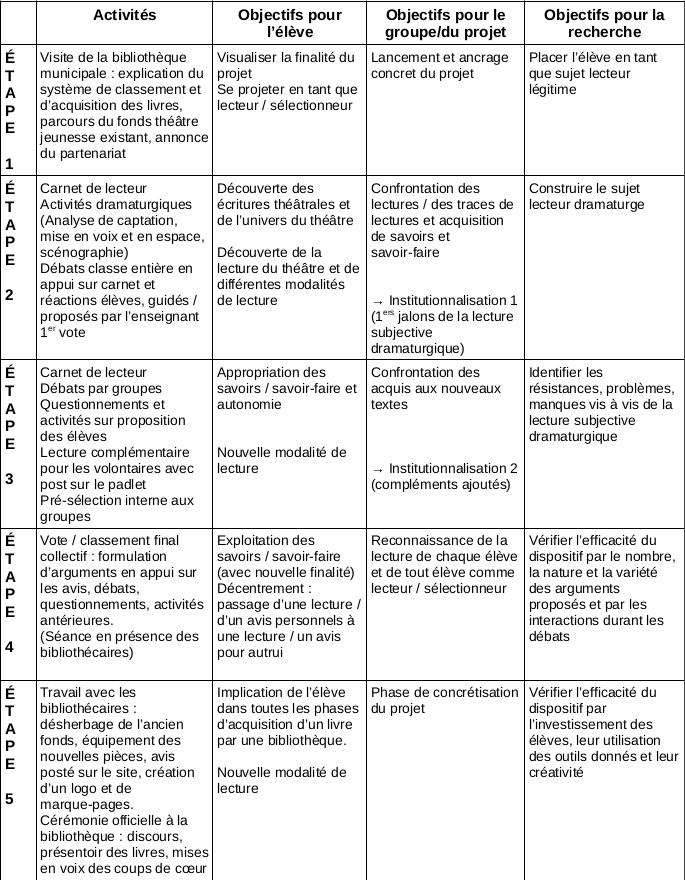

La figure 2 récapitule les étapes du dispositif en explicitant les objectifs des diverses activités menées.

Figure 2. – Tableau récapitulant les étapes du dispositif.

2. Le partenariat : un contexte de lecture différent et motivant

L’expérimentation offrait l’opportunité d’installer les élèves dans une démarche intéressante de lecture au sein d’un projet précis et motivant car « c’est bien à la condition de devenir une affaire personnelle que la lecture est une expérience pleinement satisfaisante » (Roy, 2008, p. 25). Le projet pouvait répondre en effet à différents facteurs de motivation et de progrès à la lecture recensés par Linda Gambrell (1996) :

-

une immersion dans un environnement riche en livres puisque plus de vingt pièces ont circulé dans chaque classe,

-

la responsabilité de choisir,

-

une lecture qui occasionne des interactions avec les autres et des activités de littéracie,

-

des occasions de se familiariser avec différents livres et le plaisir de lire des livres dont ils ont déjà entendu parler,

-

l’opportunité de partager la lecture avec la famille.

Chaque élève avait en effet à charge de se procurer deux des pièces de la sélection, le geste d’achat personnel et de prêt aux autres élèves conférant une autre dimension au livre, donc à la lecture. En outre, de très nombreuses familles ont suivi le projet et se sont déplacées pour la présentation officielle à la bibliothèque.

Ainsi, c’est en prenant en compte ses gouts et en créant un lien avec son habitus de lecture que l’élève peut se sentir intéressé et passer de « l’élève interpelé à l’élève impliqué » (Shawky-Milcent, 2016, p. 184). Alors, ce qu’il lit et écrit devient légitime et « constitue un pouvoir et un plaisir. Depuis Bourdieu, on sait que l’appétit culturel a besoin d’un marché pour se construire » (Lebrun, 1994).

Surtout, mettre les élèves dans la posture de donner leur avis et de sélectionner des œuvres, autrement dit leur offrir la possibilité d’en rejeter alors que l’école repose sur le principe implicite que l’œuvre proposée par l’enseignant et étudiée est forcément admirable, permet de les reconnaitre réellement en tant que sujets lecteurs. Affirmer légitimes leurs gouts les conduit ainsi à l’autonomie puisque « devenir un lecteur autonome, c’est pouvoir se passer de la médiation de l’adulte et choisir en connaissance de cause ses lectures en faisant preuve d’un jugement de gout éclairé » (Lebrun, 1994).

De fait, le dispositif renoue d’une certaine manière avec les principes de la pédagogie de projet telle que l’a définie Jean-François Halté (1982), notamment à propos de l’articulation entre savoirs sociaux et scolaires ainsi qu’entre faire et apprendre :

L’idée force est de soumettre l’apprentissage à la logique de la production en supprimant le hiatus entre apprendre et agir et en inversant le rapport habituel : au lieu d’apprendre, d’abord, en un temps séparé, pour faire ensuite selon un modèle d’application, on pose que l’on apprend parce que l’on fait et par ce que l’on fait. (Halté, 1982, p. 21)

D’autre part, le partenariat hors de l’école conduit à une appropriation autre de sa propre activité de lecture en « la descolaris[ant] par certains aspects pour mieux la reconstruire comme évènement » (Halté, 1982, p. 271). La collaboration avec les bibliothécaires a en effet contribué au projet à différents niveaux.

-

Du côté des élèves, la bibliothèque offre un lieu d’accueil concret où se matérialisent leurs lectures. Les élèves se sont appropriés cet espace à deux reprises. Tout d’abord, lors du lancement du projet, ils ont visité la bibliothèque, examiné le système de classement des livres et pris connaissance du projet entourés des rayonnages et du fonds existant de théâtre. Puis, lors de la cérémonie de clôture du projet, les élèves ont eux-mêmes installé les présentoirs, disposé les livres et marque-pages avant la mise en rayon des nouvelles acquisitions ainsi que présenté leurs coups de cœur. La présence des bibliothécaires durant certaines séances s’est avérée déterminante. Ainsi, au moment des votes, elles circulaient entre les groupes, posaient des questions, demandaient des éclaircissement. Cette posture extérieure a obligé les élèves à être précis et explicites dans leur argumentaire, ainsi qu’à ne pas oublier l’enjeu : les pièces doivent finir dans une bibliothèque municipale et donc plaire au plus grand nombre de futurs lecteurs. En outre, les activités qu’elles ont proposées et menées — la création du logo, des marque-pages6 et le dépôt de leurs avis sur la plateforme — ont amené les élèves à réinvestir et exploiter sous une autre forme toutes leurs activités de lecture, de débats et votes en vue d’une utilisation concrète par les futurs lecteurs des bibliothèques. Les destinataires réels des lectures des élèves (les bibliothécaires et in fine le public des bibliothèques) étaient donc bien présents.

-

Du côté des enseignantes, la collaboration avec les bibliothécaires a introduit un interlocuteur autre auprès des élèves pour discuter et choisir les pièces, avec ses propres critères et enjeux qui ne correspondaient pas forcément aux leurs. Par exemple, les consignes données pour créer les avis sur les plateformes privilégiaient la brièveté, l’indication de l’âge de lecture ou l’évocation de l’histoire et des personnages plutôt que des remarques sur l’écriture ou la dimension scénique. Le projet amenait également les enseignantes à ne pas intervenir dans le choix des élèves, à accepter leur sélection même si une pièce retenue pouvait leur sembler moins intéressante qu’une autre délaissée. C’est au final réellement reconnaitre et légitimer l’élève en tant que lecteur et se rappeler que les gouts de l’adulte enseignant ne coïncident pas forcément avec ceux de ses élèves, qu’il est nécessaire de l’accepter, tout comme leur parole sur l’œuvre.

-

Du côté des bibliothécaires, elles ont pu confronter leurs conceptions et pratiques de la lecture à celles de l’école. Elles ont découvert des pièces de théâtre de jeunesse, par l’intermédiaire même des lecteurs concernés par ce répertoire.

-

Du côté de l’expérimentation enfin, cette collaboration s’est avérée tant l’origine que le destinataire de toutes les activités. Aussi, tous les textes de lecteurs et les savoirs acquis sur la lecture du texte dramatique trouvaient leur justification par rapport à l’enjeu final : la sélection des pièces.

Le partenariat a ainsi engendré une collaboration tripartite féconde entre les bibliothécaires, les enseignantes et les élèves.

3. Le choix du corpus : interpeler le jeune lecteur

Coupons court tout d’abord à un préjugé encore tenace concernant les prétendues difficultés de la lecture du théâtre, qui le rendraient moins accessible, notamment à un jeune lectorat. La lecture du texte dramatique nécessite certes un enseignement particulier, que les élèves rencontrent peu notamment parce que la diffusion des recherches et la formation des enseignants sur ce point s’avèrent encore insuffisantes, comme le montrent les conclusions récentes d’Isabelle de Peretti (2021) et de Sylviane Ahr (2022). Néanmoins, ma recherche a pu démontrer que certains processus de lecture étaient communs à toutes les fictions et que les jeunes lecteurs sont moins déroutés que les adultes ne le pensent. L’enjeu consiste plutôt à dépasser les représentations des élèves nourris presque exclusivement de fictions narratives et pour qui le théâtre, comme la poésie, s’avère réservé à la sphère scolaire. En leur faisant prendre conscience que le théâtre s’écrit toujours, que les auteurs sont bien vivants et parlent du monde dans lequel ils vivent eux aussi, c’est également placer ce genre à l’égal du roman et donc lui permettre de devenir un support de lecture ordinaire.

Peut-être oublie-t-on trop souvent que le théâtre est un art du présent, inscrit dans la représentation qu’une société se fait et de donne d’elle-même. […] Favoriser la lecture de pièces écrites par des auteurs actuels qui abordent les questions sociales, morales, idéologiques de notre temps, et qui concernent les jeunes lecteurs, ce n’est pas sombrer dans la démagogie, c’est tout simplement réactiver le sens premier de cet art. (Brillant-Annequin, 2004, p. 275)

En outre, le lecteur est certes un élève mais aussi un pré-adolescent, dans toute sa complexité, ses interrogations sur le monde, ses doutes, ses envies comme appréhensions de grandir… Choisir des pièces du répertoire de jeunesse contemporain qui le renvoient à lui-même ou le mettent à distance, qui le touchent, permet de s’adresser également à la personne derrière l’élève. Comme le rappelle Bertrand Daunay (2011), l’élève n’est pas « un simple sujet épistémique, concerné par le seul (rapport au) savoir, mais intègre d’autres dimensions, sociales, affectives, psychologiques, cognitives », autrement dit il est nécessaire de s’intéresser à ce qu’il nomme les « entours de l’apprenant » (p. 63). Prendre en compte les gouts, Antoine Vitez (1998) ne disait finalement pas autre chose à propos du théâtre qu’il voulait populaire :

Il faut partir à l’envers. Et non point susciter des « besoins culturels » là où il n’y a pas de besoins culturels, mais partir du langage profond qui existe dans la tête des gens, ce qu’ils aiment, ce qui constitue, enfin, c’est le mot propre, pour eux, un système de référence. (p. 53)

Un des critères de sélection des titres7 était donc d’ouvrir le choix au niveau des univers, thèmes et tonalités des pièces afin que l’élève passe du rire aux larmes, via une multitude d’émotions. Il est intéressant qu’il soit confronté à une représentation du monde assez réaliste, à un univers décalé, fantaisiste ou onirique, ou qui emprunte au conte. La portée de la pièce peut être légère ou brasser des idées plus profondes et existentielles telles la mort, la perte, la guerre, l’acceptation de l’autre et des différences, l’acceptation de soi, la famille… Dans tous les cas, les questions posées par la pièce doivent intéresser un jeune lecteur de onze ans environ et lui être accessibles. Il doit pouvoir se retrouver ou se rêver dans les personnages présentés, être parfois troublé mais non heurté. Stimuler une possible empathie fictionnelle8 permet de donner un socle à la posture plus critique. Tzvetan Todorov (1984) lui‑même en revenait d’une critique complètement distanciée et qui ne prenne pas en compte l’univers proposé par le texte et, par ricochet, les réactions du lecteur :

Le texte critiqué n’est pas un objet que doit prendre en charge un « métalangage » […] La littérature est un dévoilement de l’homme et du monde, disait Sartre ; et il avait raison. Elle ne serait rien si elle ne nous permettait pas de mieux comprendre la vie. (p. 186‑189)

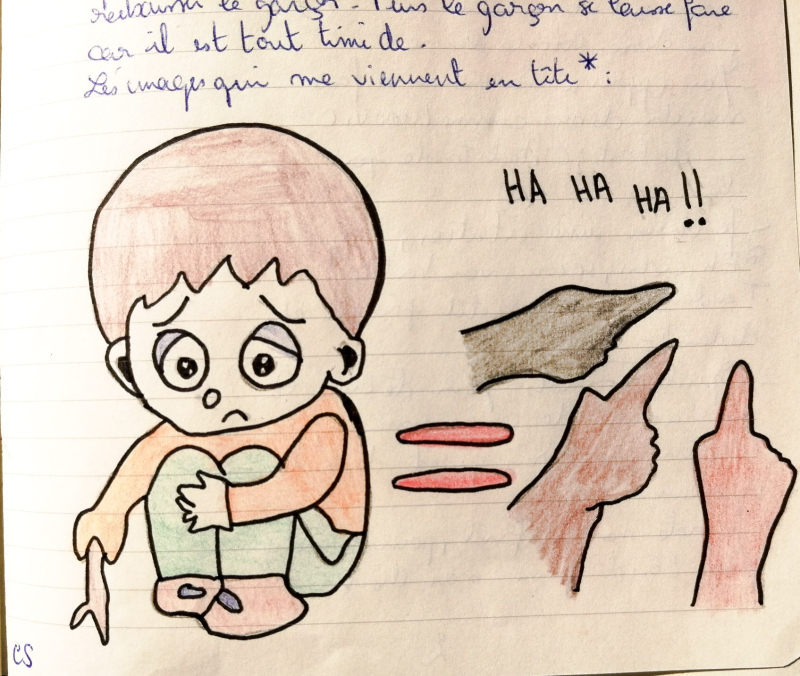

De fait, les élèves ont été particulièrement interpelés par les pièces choisies. « Touchant, émouvant, percutant, attachant, on partage l’émotion du personnage, on s’attache au personnage… », ces critères sont revenus à de multiples reprises dans les arguments avancés par les élèves pour sélectionner les pièces. Les carnets de lecteur témoignent également largement de ce processus, ainsi Délal qui souligne son propos « ce doit être stressant pour lui, imaginez-vous à sa place, comment vous seriez ? Personnellement en stress !!! Tout mon soutien » par un cœur et par un dessin montrant le rejet du personnage dans la pièce (fig. 3).

Figure 3. – Carnet de lecture de Délal.

On le voit également chez Wassim qui identifie clairement son mouvement vers le personnage : « J’éprouve de l’empathie envers Ludovic, il me fait de la peine à se faire harceler ». Cela se manifeste aussi dans le mouvement inverse, lorsque le lecteur rejette le personnage, tel Tom : « je serai jamais Ludo Khan ou Ludo le mongol ».

Toutefois, le choix des titres devait également permettre que l’écriture contemporaine théâtrale et le fonctionnement dramaturgique soient représentés dans leur plus grande diversité : du dialogue interpersonnel classique, avec plus ou moins de texte didascalique, un lien paroles des personnages / texte didascalique varié, du texte non adressé, de l’épicisation, du texte versifié, un fonctionnement de pièces machines ou de pièces paysages9, du théâtre des voix, des pièces qui brouillent les repères spatiaux-temporels… Il n’était pas question de rejeter des pièces au fonctionnement ou à l’écriture plus complexes, mais d’amener au contraire les élèves à leur lecture.

Il s’est donc agi de concilier deux contraintes aux mouvements antagonistes : partir certes de ce qui constitue le jeune lecteur et peut lui plaire, mais aussi l’emmener au‑delà, tel l’objectif / l’horizon que fixe Michel Vinaver (1964) au théâtre :

Deux nécessités. Et elles se contredisent. D’une part, instituer un théâtre populaire, ce qui exige de plaire immédiatement à un public large et hétérogène en lui offrant ce qui d’avance lui est familier ; d’autre part, faire du théâtre un instrument d’exploration, ce qui entraîne à jeter le public dans un état de dépaysement, lui imposer l’aventure. (p. 21‑22)

De fait, des pièces à la dramaturgie plus déroutante10 ont été bien accueillies. On le perçoit à travers les commentaires et, surtout, lors de la sélection finale où ces pièces se sont placées dans le haut du classement et ont été déclarées pour certaines coups de cœur même par de petits lecteurs, devançant de loin d’autres pièces à l’écriture plus accessible11. Les activités menées ont donc permis aux élèves d’accéder à des pièces plus complexes et de les apprécier.

4. Un partage des lectures renforcé

De fait, les nombreux moments d’échange entre les élèves ont été propices à l’engagement dans la lecture et à l’appropriation des différents régimes de lecteur, une large littérature en témoigne déjà12 aussi je ne reviendrai que sur quelques éléments moins analysés et/ou plus particuliers à ce dispositif.

Tout d’abord, la dimension orale de l’expérimentation permet à ceux pour qui l’écrit est un obstacle de parler de leurs lectures et donc de maintenir la motivation et l’implication dans le projet. Ainsi, certains élèves (tels Imane arrivée en France depuis peu ou Eban qui présente des troubles de la graphie importants) ont peu renseigné leur carnet de lecteur alors qu’ils lisaient et se montraient actifs dans les échanges. À l’inverse, ce sont les débats tenus et les avis des camarades qui ont poussé certains élèves très réfractaires à la lecture à finalement prendre la pièce pour la lire a postériori, afin de participer aux débats et de se forger leur avis, surtout quand la pièce faisait l’unanimité (telle Mongol) ou que les avis étaient très divisés (par exemple L’ogrelet ou Le jardinier). Cela a été le cas systématiquement pour Lilio, un élève en grandes difficultés scolaires et au comportement très problématique. De fait, tous les élèves d’ordinaire désengagés du cours de français ont, à un moment, emprunté des pièces, dans un premier temps pour les parcourir rapidement et estimer lesquelles méritaient à leurs yeux d’être lues en intégralité.

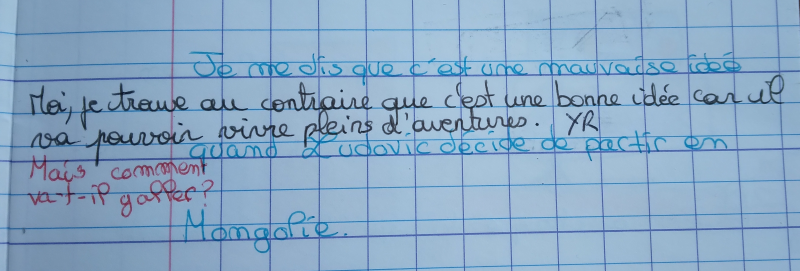

L’incitation au commentaire lors des partages des carnets des autres élèves s’est avérée également fructueuse. En effet, les élèves avaient pour consigne d’annoter les carnets d’autrui, à partir de trois icônes qui balisaient le champ et évitaient les commentaires creux : un égal barré pour informer d’un désaccord, une ampoule pour signaler une idée lumineuse à laquelle ils n’avaient pas pensé, une flèche pour demander un éclaircissement, un développement. Les icônes devaient être accompagnées d’une explication et des initiales du commentateur. De fait, c’est une ouverture pour ceux qui osent moins prendre la parole devant les autres et assumer leurs idées. Un véritable dialogue s’instaurait parfois entre le commentateur et le lecteur, obligeant ce dernier à revenir, approfondir, nuancer sa lecture (fig. 4).

Figure 4. – Carnet de lecteur d’Anouk2 (échange avec Youlia : YR).

Le fait d’annoter régulièrement les carnets d’autrui a favorisé la capacité d’objectiver sa propre lecture pour beaucoup d’élèves. Il est intéressant de remarquer que certains élèves ont développé des gestes de lecture différents entre leur carnet et leurs annotations, que leur palette s’est enrichie. Par exemple, Antonin qui s’attache essentiellement dans son carnet à l’intrigue, aux personnages, à son ressenti, ne sollicite le concret de la scène que dans ses commentaires. À l’inverse, Emmy se montre très technique dans ses textes de lecteur (des propositions scéniques, des analyses des mécanismes de l’intrigue ou de la particularité des écritures…) mais jamais ne s’épanche (aucune remarque sur l’humour ou l’attachement aux personnages, contrairement à la très grande majorité des élèves). Pour autant, c’est dans les autres carnets de lecteur que certaines de ses annotations manifestent ses réactions à la lecture et une certaine empathie. Ainsi, soutenir une activité critique chez l’élève n’a pas qu’une incidence sur la capacité de mise à distance de sa lecture.

L’intérêt du partage apparait également lors de l’appropriation des idées d’autrui. La consigne de grappiller la lecture des pairs pour nourrir sa lecture était explicitement formulée et les élèves s’en sont emparé. L’emprunt est motivé par la portée trouvée à une nouvelle idée, mais il vient aussi parfois répondre à une interrogation du lecteur. Ainsi, Éline, qui se dit que la pièce Mongol « a l’air d’être dure à faire sur scène », trouve une solution dans le carnet de Louise et la reporte dans son carnet : « mettre des fonds de la cours nuageux quand il [Ludovic] est triste et des fonds de cours ensoleillés quand il est joyeux ». L’emprunt s’avère également un moyen pour relancer sa lecture, comme Paola à propos du personnage énigmatique d’Une chenille dans le cœur : « Bonne idée de Chloé : la Présence, esprit, personne ou voix ? » L’appropriation se voit particulièrement quand l’élève joint des éléments personnels qui se mêlent à l’idée empruntée, ainsi Anouck2 signale son intérêt dans le carnet de Marion et ajoute dans son propre carnet l’idée du « silence de la nuit » par rapport à la proposition de Marion (fig. 5) :

Figure 5. – Carnet de lecteur d’Anouk2.

Enfin, le partage a eu lieu via un padlet mis en place à la fin du projet sur les pièces complémentaires. Le recours aux possibilités du numérique a de fait attiré certains élèves. Mojahid s’est davantage investi dans la lecture de ce corpus pour cette raison. De son aveu, il a lu des pièces qu’il n’aurait pas lues s’il n’y avait pas l’enjeu de poster un avis en ligne ou si les interviews d’auteurs ou extraits de mise en scène ne s’étaient avérés des déclencheurs de la lecture.

Il me semble que c’est parce que les occasions de partager ont été régulières et nombreuses mais aussi variées que cela a pu toucher un maximum d’élèves.

5. De l’explicitation à l’assimilation des processus de lecture

Rendre plus visibles, plus perceptibles aux élèves les processus à l’œuvre durant leur lecture afin de les amener plus aisément à l’adoption des diverses postures s’avère essentiel car, Bénédicte Shawky-Milcent (2014) le montre, « offrir à l’élève la conscience des modalités de sa lecture, c’est lui permettre d’acquérir une “souplesse” intérieure, et de se découvrir “tel qu’il ne se savait pas être” » (p. 349). Or, l’école n’apprend pas de manière suffisamment explicite à mettre en œuvre les stratégies de compréhension des textes (Goigoux et Cèbe, 2018, p. 10‑13). Elle contrôle une certaine compréhension, mais n’apprend pas à comprendre. L’apprentissage de stratégies est souvent intériorisé par les bons élèves scolaires mais fait généralement défaut aux élèves plus en difficultés. Aussi, il s’avère nécessaire :

de rendre visibles les ressorts de la lecture, les motifs dans le texte du lecteur, ce qui peut bouger, pour quelles raisons, ce qui génère le texte de chaque lecteur. La posture de l’interprète n’est pas acquise, elle est l’objet d’une conquête, et donc d’une pédagogie. La liberté de faire parler un texte ne va pas de soi, elle suppose une audace particulière du lecteur, un acte de volonté qui se heurte au déséquilibre institué par le partage du sensible. (Quet, 2011)

De fait, une séance en milieu de projet a été consacrée à la mise au point de leurs gestes13 de lecture. Les élèves ont d’abord réfléchi individuellement sur la question suivante : « Qu’est‑ce qui se passe en moi quand je lis du théâtre, à quoi je pense… ? » La mise au point collective a permis de regrouper et synthétiser leurs propositions. Elle s’est faite pour une classe à travers l’utilisation de post-it que les élèves repositionnaient et regroupaient au fur et à mesure, pour la seconde classe par le relevé au tableau et le pré‑classement par l’enseignante des propositions des élèves. Celles‑ci étaient discutées au fur et à mesure, validées par les élèves et les débats pouvaient faire naitre de nouvelles idées. Les élèves ont dû ensuite nommer chaque groupe de propositions. Les gestes finaux retenus ont été : une attention à l’histoire, aux personnages, à l’écriture, à l’ambiance, aux ressentis, à la scène, aux images créées. Une carte mentale a été établie et affichée dans chaque classe. Il a été demandé aux élèves ensuite de reparcourir leur carnet, de repérer ces gestes et d’identifier ceux auxquels ils recouraient le plus et ceux plutôt oubliés.

Dès lors, les élèves se sont emparés des éléments dégagés puisqu’ils se retrouvent largement déclinés tant dans leurs propres textes de lecteurs que dans l’annotation des carnets d’autrui. En effet, les annotateurs ont eu à cœur de rappeler à leurs camarades de prendre en compte le schéma vu en classe. Ce pouvait être d’une manière générale, tel Aaron à Souheyl « utilise le schéma », Éline à Erika et Alice « il faut parler sur les autres postures de lecteur ». Le commentateur pouvait cibler une posture oubliée, ainsi Marion à Youlia « tu ne mets pas de mise en scène », Fatma à Mathieu « parle plus des personnages ». Ils peuvent noter les dérives, ainsi pour Sofia « tu fais un résumé » (Salima). Les commentateurs pouvaient également identifier les postures prises par le lecteur en les notant dans la marge, ce que fait Paola dans le carnet de Kenji. Cela se révèle certes intéressant pour le lecteur qui reçoit le commentaire puisqu’on lui rappelle sur quoi s’appuyer, on lui montre un manque, on lui dévoile son processus de lecture, mais aussi pour le lecteur critique qui s’approprie les postures d’une autre façon. D’ailleurs, la plupart des élèves qui ont émis ces commentaires ont développé leur propre palette de postures et se sont attachés à les mettre en œuvre dans leurs textes de lecteur. Ils agissent cependant de deux façons différentes : soit les postures servent de déclencheur au texte de lecteur par le biais de sous‑titres en amont des remarques ou, plus implicitement, en suivant des rubriques dans un ordre systématisé, soit elles apparaissent à postériori par l’identification dans le texte du lecteur des postures empruntées (par exemple en les surlignant de couleur ou en ajoutant une note dans la marge).

La carte mentale s’est avérée une réelle béquille sur laquelle les élèves prennent appui explicitement, notamment pour les plus faibles lecteurs. On le voit bien à travers la formulation de leurs avis qui reprend de très près celle du schéma affiché pour certains (Alessia, Sara). Tom pour sa part utilise les différents axes dégagés dans le schéma pour construire son avis final, plus élaboré que les précédents, ainsi sur Le journal de Grosse Patate : « Je trouve cette histoire plus ennuyante que les autres. Je n’aime pas vraiment les personnages. J’aime bien l’écriture. Je n’éprouve pour cette histoire aucune émotion. »

Ainsi, les élèves ont pu progresser dans leur capacité de lecture, en développant de nouveaux gestes/postures. Cela a été particulièrement flagrant pour de petits lecteurs, tels Imane ou Tymého, qui ne produisaient que des résumés pour les premières pièces et qui peu à peu ont enrichi leurs avis de mentions de la scène ou de réactions personnelles.

6. Les différentes modalités de lecture convoquées, une variété à exploiter

L’intérêt du dispositif repose également sur la convocation de différentes modalités de lecture14 qui, en ouvrant le champ des possibles de la lecture (il existe plusieurs façons de lire, de mettre en pratique sa lecture, plusieurs finalités de la lecture), permet de toucher une plus grande palette d’élèves. Notamment, l’activité dramaturgique propre à la lecture du texte théâtral non seulement présente l’attrait de la nouveauté mais surtout appelle à l’artistique et au sensible. Le dispositif offre ainsi les moyens qu’advienne un évènement de lecture15 en classe car la lecture va

s’appuyer sur des activités qui permettent l’expérience de la complexité, qui proposent un cheminement et qui débouchent sur une dimension transductive, […] l’importance de la coexistence d’activités normées et non normées permettant la construction du sujet lecteur, autorisant la façon particulière dont un lecteur « habite » une œuvre (Demougin, 2015, p. 264‑265).

Il est possible de classer ces différentes modalités ainsi :

6.1. Lire pour soi

Le projet cible certes un destinataire précis à la lecture autre que le lecteur lui-même, pour autant toute lecture reste une affaire personnelle. Les carnets de lecteurs témoignent de cet investissement, notamment par le plaisir trouvé à la lecture (« chaque page est une nouvelle bêtise donc je trouve cela intéressant et pas ennuyant » Souheyl, « C’est une bonne histoire qui pourrait plaire à tout le monde » Tymého), la rencontre particulière avec une œuvre (« j’ai adoré l’histoire, l’écriture, tout ! » Alice, « cette pièce de théâtre est fantastique, extraordinaire et c’est émouvant » Livia) mais aussi la déception ressentie (« la lecture est bizarre, on ne dirait pas un livre de théâtre (un roman) » Livia, « ça me dérange de ne pas savoir la réalité » Assia). Cet engagement du lecteur transparait également dans les marques d’attente de lecture d’une pièce en particulier, l’intérêt ayant été éveillé par les commentaires des pairs dans les comités de lecture, « après ce partage avec le groupe, j’ai compris que l’histoire est un peu triste (je ne l’ai pas encore lue). Ce livre a l’air intéressant par rapport aux deux autres, il a l’air plus sérieux, il y a un peu plus de réalité » (Éline). Cette curiosité envers des pièce encore non lues, surtout celles qui rencontrent du succès chez les autres lecteurs, a permis de soutenir l’effort de lecture de petits lecteurs telle Imane, arrivée depuis trois ans en France seulement et qui s’est particulièrement engagée dans le projet. Les débats nourris et parfois passionnés lors des votes montraient également l’attachement du lecteur qui souhaite à tout prix valoriser telle pièce, non seulement car elle répond à de nombreux critères listés (univers, histoire, personnage, thème, écriture…) mais aussi / surtout parce qu’elle l’a particulièrement touché, comme le montre l’échange entre deux élèves lors du vote à propos du Jardinier où Anouk2 cherche à convaincre à tout prix Souheyl :

Anouk2 : C’est drôle.

Souheyl : En fait il n’y a que quelques moments drôles.

Anouk2 : C’est pas drôle en tout mais des moments drôles. […]

Souheyl : C’est un peu triste parce qu’il est malade quoi.

Anouk2 : C’est pas malade, c’est la vieillesse.

6.2. Lire pour juger

La finalité du projet, établir une sélection de titres susceptibles de figurer dans le fonds d’une bibliothèque et d’intéresser ses lecteurs, oblige à adosser les commentaires et les votes sur des critères communs et objectivables ainsi qu’à dépasser son point de vue. L’élève devait donc être capable tant de justifier précisément ses choix personnels que de participer à une argumentation collective, d’apprécier et d’évaluer selon les termes de Chloé Gabathuler (2016) :

L’appréciation consiste en la justification de ce qui fonde un jugement sur l’œuvre. L’évaluation, quant à elle, se distingue de l’appréciation par une négociation, issue de la confrontation de divers jugements, visant l’élaboration commune et la validation intersubjective d’un certain nombre de critères pertinents pour tel type d’œuvres. (p. 68).

En d’autres termes, il était nécessaire que les élèves n’en restent pas au jugement de gout mais développent aussi un jugement de valeur, tels que définis par Dumortier (2006).

L’expérimentation a bien permis aux élèves de dépasser les obstacles liés au discours appréciatif rappelés par Brunel et al.16 (2024, p. 48‑49) et à développer un « niveau d’appréciation supérieur ». On le voit dans les carnets de lecteurs par les questions en nombre, les retours assez fréquents sur leur lecture, l’investissement personnel par l’emploi du je ainsi que le passage à une formulation plus générale (« on trouve, on sait que, on attend… »). La construction argumentative du propos apparait, avec l’appel au texte pour justifier, l’utilisation des connecteurs logiques et une modalisation du discours. Les avis finaux d’Anouk1 se révèlent à ce titre exemplaire. Ainsi, sur Une chenille dans le cœur elle écrit :

Je n’ai pas aimé car je ne suis pas arrivée à rentrer dans l’histoire qui est trop farfelue et décalée. J’ai quand même trouvé quelques scènes drôles, comme celle où la fille explique qu’elle n’a pas de colonne vertébrale et je trouve aussi le bucheron drôle quand il dit « c’est mon mien » ou « ai besoin de rien » ou alors « coupe plus ».

Ou à propos d’Être le loup :

À première vue on pourrait penser que c’est une histoire pour les plus petits (puisque sur la quatrième de couverture il est écrit que les animaux font la fête car le loup est mort). Mais en fait c’est assez bien fait et plutôt drôle.

La comparaison des pièces entre elles participe également du discours appréciatif. Ainsi, les éléments vus sur les pièces Jojo le récidiviste (son énonciation particulière — un texte didascalique —, son rapport particulier à la fiction17) ou sur Une chenille dans le cœur (son texte sans partition) ont été régulièrement réinvestis et interrogés sur les autres pièces : « Est‑ce que Ludovic pense toutes les insultes, est-ce qu’il les imagine ? » (Chloé), « ce livre est facile à lire car il y a marqué qui est-ce qui parle » (Tom et Callista), « le texte est présenté différemment car il est écrit “tableau” » (Emmy).

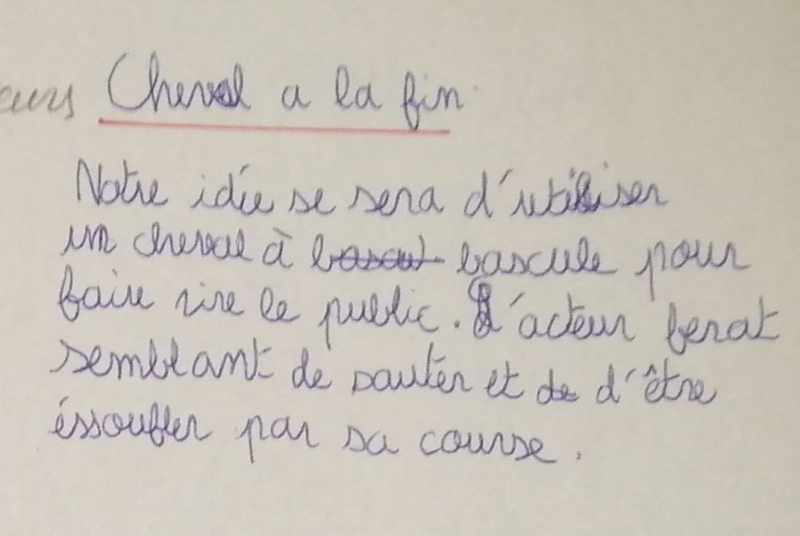

6.3. Lire dramaturgiquement

La lecture du théâtre a de particulier la nécessaire prise en compte de la possible dimension spectaculaire du texte. De fait, la lecture doit s’accompagner d’activités dramaturgiques permettant d’ouvrir à la scène. Les élèves ont ainsi soulevé les défis lancés à la scène par les textes, par exemple, comment prendre en charge tous les changements de lieux ou faire apparaitre le cheval sur scène dans Mongol ? qu’est‑ce que le personnage de la Présence18 et comment le montrer sur scène ? Pour ce faire, ils ont proposé leur propre scénographie et analysé diverses captations de spectacles. Ils se sont également essayés à la mise en voix / en espace sur des passages où les choix de placement des personnages et de répartition de la parole créent des effets de sens (le chœur d’enfants qui malmène Fabrice dans le début de Mongol, l’opposition entre l’enfant et le bucheron pour couper l’arbre dans Une chenille dans le cœur). Les élèves ont d’abord cherché personnellement des réponses et éprouvé concrètement le passage du texte au plateau, même sous une forme simplifiée, avant le visionnage des mises en scène afin qu’ils ne soient pas influencés. Loin d’être des activités annexes et déconnectées, ce travail dramaturgique a nourri tant leur compréhension que leur appropriation du texte. Toutes ces activités dramaturgiques peuvent être considérées comme des textes de lecteur. Passer par le plateau, le corps, la voix, permet d’éprouver concrètement les ambigüités, de révéler les possibles du texte et ses particularités. Ainsi, les différentes propositions pour s’emparer du texte uniquement didascalique de Jojo le récidiviste (par les personnages, par un récitant, avec un jeu plus ou moins théâtralisé…) influaient sur le degré de réalité des bêtises de l’enfant. De même, la réalisation de la scène finale à cheval de Mongol modifie considérablement l’interprétation du personnage de Ludovic : transmise sous forme de vidéo, comme l’ont proposé certains élèves, elle peut concrétiser la transformation et l’émancipation de Ludovic et lui conférer un statut de héros (il a réellement sauvé sa camarade par une acrobatie en plein galop). À l’inverse, passer par un carrousel ou un cheval de bois à bascule (fig. 6 et 7), autres propositions, laisse cette scène dans l’imaginaire et le fantasme de Ludovic, à l’instar de cette vie mongole qu’il s’invente.

Figure 6. – Explication de la proposition de Mojahid-Souheyl-Thomas.

Figure 7. – Illustration de la proposition de Mojahid-Souheyl-Thomas.

Aussi, toutes ces activités dramaturgiques ont pu permettre aux élèves de dépasser certains problèmes et d’enrichir leur lecture des pièces suivantes. Par exemple, pour le personnage énigmatique de la Présence dans Une chenille dans le cœur, les élèves avaient soumis l’idée de l’incarner par un personnage revêtu de voilages blancs jusque devant le visage ou d’utiliser une enceinte recouverte d’un drap, soulignant ainsi le caractère fantastique de ce personnage. Ces propositions se retrouvent chez Sofia et Salim à propos des nombreuses voix hors scène de la pièce La foule, elle rit : « soit on entend juste les voix, soit ils viennent habillés tout en blanc. Leur arrivée serait avec de la fumée, ils n’entreraient pas par les coulisses, ils peuvent venir d’en haut, tous les fantômes peuvent venir en même temps ».

Ces activités ont permis aux élèves de s’approprier autrement les textes, en révélant leur théâtralité. Surtout, elles ont été des déclencheurs de lecture à rebours pour certains élèves plus réfractaires à la lecture. En effet, la recherche de solution aux défis de mise en scène, aux ambigüités des textes a piqué leur curiosité et les a conduits à se plonger dans la pièce pour trouver des indices ou vérifier ce que leur solution apportait au texte. Les élèves ont d’ailleurs choisi de présenter leurs coups de cœur de lecture également par des mises en voix / en espace à la cérémonie finale officielle à la bibliothèque.

6.4. Lire pour présenter et donner envie

Les élèves avaient à charge à la fin du projet de créer des marque-pages, distribués avec les pièces lors des premiers emprunts à la bibliothèque, ainsi que de renseigner la plateforme de la bibliothèque pour accompagner l’inscription des nouvelles pièces sur le logiciel de prêt. Les élèves ont reparcouru les pièces en s’appuyant sur leurs carnets de lecteur, les traces des débats des comités de lecture et les arguments des votes finaux, l’ensemble ayant été mis à leur disposition. La lecture équivaut ici à une relecture afin de sélectionner les éléments les plus pertinents pour rédiger un avis synthétique sur la plateforme, dégager les trois mots‑clés et la citation représentatifs de la pièce pour le marque page. Le verso du marque-page était constitué d’un camaïeu de couleurs en fond et d’un motif répété, pouvant rappeler / symboliser la pièce. L’objectif est en ce cas de créer un horizon d’attente et de susciter une envie de lecture chez autrui par le biais des mots et du visuel.

6.5. Lire pour désherber

Cette étape est intervenue à la fin du projet, lorsque les élèves avaient acquis une expérience suffisante de lecture des textes dramatiques ainsi que les critères leur permettant d’émettre un jugement qui ne se fonde pas uniquement sur l’histoire mais qui prenne en compte aussi la dimension dramaturgique et l’écriture. Les bibliothécaires ont emmené leur fonds au collège et présenté les modalités et principes d’un désherbage accompagnant toute nouvelle acquisition d’importance19. Les élèves sur 2 heures ont pioché au hasard, feuilleté ou lu plus attentivement les pièces mais sans lire in extenso, ils consacraient au maximum dix-quinze minutes à une pièce. Puis, ils inscrivaient leur évaluation sur une fiche récapitulative. L’objectif était que chaque titre soit visé par plusieurs lecteurs afin de croiser les avis et de déterminer son maintien. Lire ici se fait en conjuguant une contrainte temporelle réduite, une efficacité maximum et des objectifs précis. Il s’agit de rester dans une posture de distance durant sa lecture et de construire une vision globale de la pièce à partir d’extraits. Aussi, il était nécessaire que l’élève se décentre pour évaluer si la pièce peut plaire à d’autres même si elle ne lui plait pas personnellement et/ou si elle correspond aux critères déterminés. Enfin, la lecture pouvait intervenir également pour compléter, départager des avis. Elle s’effectue alors avec un horizon d’attente, en appui sur les avis antérieurs. On le voit à travers ces deux exemples :

|

Avant la peur du loup |

Véronique Herbaut |

— Le livre est bien adapté pour des enfants (plus jeunes que des collégiens), il est drôle et on arrive à bien suivre l’histoire. — Pour les plus jeunes, raconte l’histoire d’un enfant qui s’est perdu dans la forêt. |

|

CaRtastrophe ! |

Grégoire Kocjan |

— Bof, j’ai du mal à me repérer, il y a beaucoup de personnages. — Thème bof. — Idem 1er avis, mais cela me plait car cela explique comment se passe une partie de poker. |

7. Conclusion

Ce dispositif, sur de multiples aspects, a autorisé un certain pas de côté également à l’enseignant, lui permettant de se dégager de présupposés, d’à priori qui deviennent parfois des écrans dans la conduite des activités :

La plupart du temps notre propre façon de voir, lire, poser, décoder le problème crée des contraintes telles qu’à partir de là, effectivement, aucune solution créative n’est alors possible. Nous avons tendance à dire que telle ou telle question n’avait pas de réponse créative. En fait, notre façon même de l’aborder, de la définir, de la structurer en a renforcé les servitudes. (Stern, 2007, p. 174)

De fait, aucune contrainte n’a été posée (pas de sanction si le carnet n’était pas rempli ou la pièce pas totalement lue…), aucun exercice scolaire n’a été effectué (pas de questionnaires, de fiches de lecture, d’évaluations…), des activités moins ordinaires (« exotiques » comme les a qualifiées une élève) revêtaient le même statut que les autres. L’hypothèse a reposé sur le fait que l’implication de l’élève viendrait de son intérêt personnel à participer au projet, intérêt éveillé par la finalité hors scolaire et par toutes les activités mises en place afin de lui offrir une « école du dépaysement » (Shawky-Milcent, 2016, p. 100). L’hypothèse s’est vérifiée par la lecture de tous les élèves à un moment ou l’autre du projet, par la richesse de leurs carnets et des débats, et aussi par une nouvelle fréquentation de la bibliothèque par certains après le projet. Enfin, aborder le théâtre par un projet ambitieux de lecture c’est aussi leur montrer qu’il n’y a pas théâtre d’un côté et lecture de l’autre, que « le théâtre ne vient pas après la lecture, il est apprentissage d’une lecture particulière et sensible » (Lallias, 2008).