1. Introduction

On se souvient de l’« écriture blanche », dont le concept a été instauré par Barthes dans les années 1950. Il la définit comme une écriture au style minimaliste, caractéristique de la littérature d’après‑guerre : économiser le langage, en dire de moins en moins, sans pathos, sans ornement, fuir les digressions jusqu’à en effacer la présence de l’auteur — telle est sa logique soustractive. On la trouve chez le Camus de L’Étranger, dont le narrateur est comme absent à lui‑même face à un monde marqué par l’absurde et l’indifférence. On la trouve aussi chez Jean Cayrol, rescapé de Mathausen-Gusen, dont l’expérience de la mort vivante a « blanchi » le verbe qui sert à témoigner de l’indicible (1995, p. 17). On la trouve encore, quelques décennies plus tard, chez Annie Ernaux, dont l’écriture plate se fait contre le parti de l’art pour rendre compte de la vie « soumise à la nécessité » de son père (1997, p. 20‑21) — ici l’enjeu est socio-politique : Ernaux ne saurait trahir la classe des dominés d’où elle vient (Stolz, 2015).

Qu’il s’agisse d’écriture plate ou d’écriture blanche, l’esthétique de la négativité favorise la discontinuité

dans la construction syntaxique, la domination des juxtapositions, des énoncés minimaux, proches de la pure notation, voire des phrases nominales, dans l’usage des tournures elliptiques, dans l’absence des marques de l’émotion dans la ponctuation. (Trabelsi, 2015, p. 135)

Loin d’être transparente et de livrer sans détour la vérité de son auteur, elle n’en est que plus opaque, son dépouillement extrême poussant le lecteur à s’interroger sur le sens caché de cette neutralité obsessive. Or, ce faisant, ce dernier pourrait finir par y prendre gout. À en croire un théoricien de la réception comme Iser (1997), l’indétermination générée par le non‑dit qui met en branle l’interaction entre le texte et le lecteur est précisément ce en quoi « réside la valeur esthétique du texte » (Heidenreich, 1989, p. 81).

Et si nous nous en inspirions pour enseigner l’écriture littéraire à l’école ? Et si, plutôt que de nous focaliser sur la brièveté des productions des élèves en développant d’ambitieuses stratégies pour les pousser à écrire davantage, nous leur enseignions au contraire à manier « l’écriture comme un couteau » (Ernaux, 2003) en leur faisant découvrir les vertus de l’ellipse ?

2. Contexte général

L’article qu’on va lire présente le compte rendu d’une expérience d’enseignement / apprentissage de l’écriture à visée littéraire qui s’inspire de cette idée. Elle a été menée dans une classe de niveau secondaire II d’un gymnase vaudois (en Suisse romande)1, auprès d’élèves qui entamaient leur première année d’École de maturité, une école qui leur permet d’obtenir un baccalauréat académique et du même coup leur ouvre les portes de n’importe quelle haute école de leur choix. Enseigner la création, tel en est l’enjeu. Il ne s’agit pas seulement de faciliter le rapport à la langue écrite — les élèves en question sont déjà passablement experts en la matière, il s’agit véritablement de leur faire éprouver ce que peut signifier s’emparer de la langue pour en faire de la littérature. Au centre de cette ambition se trouve le souci de l’émancipation des individus et de l’affirmation de leur identité, si l’on en croit ce qu’écrit Boutet (2018) :

Par nos agirs créateurs sur la matière et le réel, comme par les opérations réflexives et cognitives de nos recherches sur ces mêmes agirs, nous nous « instaurons » existentiellement. Nous nous faisons exister plus intensément ; nous augmentons notre qualité d’existence, ce « sentiment même de soi ». (p. 290)

Il s’agit également, de façon moins cruciale, de permettre aux élèves de découvrir parmi les possibilités humaines, celle de devenir écrivain. En ce sens, cet enseignement de la création littéraire se veut un véritable enseignement artistique, au service de ce qui pourrait devenir une vocation. Cet objectif n’est au fond qu’une variation de ce que dit Bucheton (1996) des enjeux de l’enseignement de l’écriture en général :

Permettre à un individu de se forger son propre langage écrit comme il s’est forgé sa propre parole, l’aider à construire et poser son identité, sa particularité de sujet écrivant. (1996)

Précisons que l’amorce d’écriture qui sera décrite plus loin avait déjà été proposée à d’autres groupes de personnes, notamment à des élèves d’un cours facultatif d’écriture tous niveaux d’un autre gymnase de la région, ainsi qu’à des enseignants en formation initiale ou continue. Il en sera aussi question, les constats ayant pu en être tirés n’étant pas dénués d’intérêt dans le cadre de cette recherche.

3. Problématique

Il ne s’agit pas de se demander ici comment amener les élèves à écrire, on sait déjà le faire : voilà plus de cinquante ans que les ateliers d’écriture menés en classe ont développé tout un arsenal de consignes plus engageantes les unes que les autres et n’ont plus à prouver leur efficacité didactique (Lafont-Terranova, 2009). La séquence démarre d’ailleurs par une consigne d’écriture assez traditionnelle faisant appel à un épisode puisé dans le vécu des élèves. L’objectif de notre dispositif est surtout d’amener les élèves à développer une intention artistique en adoptant une « posture d’auteur » (Tauveron et Sève, 2007). Il tend à les pousser à faire preuve de réflexivité en modifiant ou en affirmant certains choix stylistiques. Vont-ils seulement obéir à la tâche imposée par l’enseignant, ou, ce faisant, vont-ils saisir également l’intérêt qu’il y a à porter un regard critique sur leur premier jet ? Les traces de réécriture trahiront-elles autre chose que la prise en compte de prescriptions normatives de la part de leur enseignant ? C’est la question que nous voulons nous poser dans le cadre d’une séquence qui a pour ambition d’amener les élèves à faire de la littérature — et donc à prendre conscience de l’intérêt qu’il y a à se poser des questions quant au projet esthétique qui s’élabore à mesure qu’on écrit, à mesure qu’on le nourrit de ses tâtonnements et des variations apportées au premier jaillissement. Il est bien question de réécriture et d’écrits intermédiaires (Chabanne et Bucheton, 2008), mais il est surtout question du développement du regard que les élèves devenant écrivains sont appelés à porter sur leur propre production.

Il s’agit en même temps de mettre à l’épreuve un dispositif didactique qui puisse non seulement faciliter ce regard critique et engagé, mais aussi d’enseigner une manière d’écrire toute contemporaine : l’écriture elliptique et ses effets sur le lecteur, comme nous l’indiquions en introduction. Les élèves, invités à couper dans leur texte, vont-ils découvrir le pouvoir expressif de la lacune sur le lecteur et les bienfaits de l’exigence de leur participation interprétative ? Selon Faerber et Loignon (2018), en effet,

L’ellipse à trois finalités principales : 1) donner de la vivacité ou de l’expressivité à l’énoncé ; 2) participer à l’économie et à la brièveté du discours en évitant notamment les répétitions ; 3) créer une connivence avec le lecteur qui doit reconstituer les éléments omis de la construction. (p. 98)

Ne seront-ils pas surpris par cette proposition alors qu’on leur enseigne en général à développer leurs idées dans les marges de leurs dissertations ? « Un pas vers le moins est un pas vers le mieux », écrivait Nicolas Bouvier (1996, p. 53) — en feront-ils eux aussi l’expérience ? Pour cela, nous traquerons les modifications effectuées dans les textes, qui seront peut-être autant d’indices en faveur de cette hypothèse. Nous serons également attentifs à leurs commentaires lors des échanges finaux.

4. Cadre théorique

Notre conception de l’enseignement de l’écriture s’appuie principalement sur les travaux de Bucheton (1996, 1998, 2014) d’une part, et de Tauveron et Sève (2005) d’autre part.

De Bucheton (1998), nous retenons l’idée du « pouvoir d’auto-développement de l’écriture ». Ses recherches l’ont montré : quel que soit son âge, à force d’écrire, le sujet écrivant quitte le devoir écrire pour « s’autoriser à faire travailler la langue » et « lui donner le tranchant dont il a besoin. […] il s’approprie alors les formes linguistiques qui lui sont nécessaires, parfois les réinvente » (p. 54). Queneau (1995) aurait donc vu juste, « c’est en écrivant qu’on devient écriveron » (p. 80) !

Par ailleurs, focalisant nos recherches sur l’enseignement d’une écriture de type littéraire, nous nous appuyons sur Tauveron et Sève (2005), dont le modèle didactique vise à faire adopter aux élèves ce qu’ils appellent « posture d’auteur », redéfinissant un concept qu’ils empruntent à la sociologie (Bourdieu, 1980 ; Molinié et Viala, 1997) et à la critique littéraire universitaire (Meizoz, 2007). Citant le peintre Henri Cuesco, ils partent du postulat que « la première condition pour être artiste est d’avoir le projet de l’être » (p. 19). Ainsi, et cette fois se réclamant de Genette, plutôt que de leur assigner des objectifs à priori qui se retrouveraient, par définition, en porte à faux avec l’idée de création, laquelle implique celle d’imprescriptibilité, ils songent à encourager le pouvoir d’initiative des élèves en posant par principe l’hypothèse de leur intention artistique, par le biais de la construction d’une relation artistique avec leurs productions, c’est-à-dire en attribuant à ces dernières le statut d’œuvre d’art (Tauveron et Sève, p. 34). L’attention particulière que les premiers lecteurs (les pairs et l’enseignant) portent aux textes rédigés en ateliers d’écriture poussent leurs auteurs à « se glisser dans le costume d’auteur » (p. 36) d’autant plus facilement que le dispositif propre à l’atelier d’écriture « présente l’énorme avantage d’offrir un espace de confrontation possible entre producteur et récepteurs » (p. 35) et d’engager des discussions, des justifications ou des pistes de réécriture et de finalisation des premières propositions.

On reconnaitra dans cette stratégie qui fait de l’élève un écrivain avant même qu’il en ait l’envie ou la prétention, une opération de dévolution, dont Brousseau (1998) dit qu’elle est « l’acte par lequel l’enseignant fait accepter à l’élève la responsabilité d’une situation d’apprentissage (adidactique) ou d’un problème et accepte lui-même les conséquences de ce transfert » (p. 303). L’élève prend conscience, grâce aux réactions de ses lecteurs immédiats, du poids de sa responsabilité d’auteur : le voilà comme sommé d’expliciter des choix de forme ou de fond dont il ne s’est peut-être pas (pas encore) suffisamment préoccupé. Il se fait l’écrivain qu’on a voulu qu’il soit en le faisant jouer à l’écrivain. C’est du moins ce que nous visons. Soyons précis : il ne s’agit pas de voir des élèves corriger leur textes en s’ajustant aux remarques de ceux à qui ils voudraient plaire, mais de leur permettre de chercher ou d’affirmer ce qui correspond au plus près à leur projet, à une intention artistique qui s’assume et peut ainsi se construire. Les phases de socialisation restent importantes, mais nous proposons une série de manipulations qui ne demandent, paradoxalement, aucun effort si ce n’est celui de supporter de trancher dans le vif de ce qui a été écrit juste pour en voir les effets, des effets si décisifs qu’ils amènent les élèves à reconsidérer leur travail, avec un œil neuf. En d’autres mots, qu’ils deviennent les plus attentifs des premiers lecteurs, les plus responsables de l’auctorialité de leur plume et développent leurs « habiletés linguistiques propres » (Bucheton, 1996, p. 161). On retrouve les objectifs définis par la didacticienne déjà citée, « permettre à l’individu de construire dans les formes qu’il se sera appropriées, scolairement et socialement, un rapport au langage et à l’écriture dans lequel et par lequel il puisse exercer une liberté » (p. 161), mais dans le cadre d’une activité purement artistique. Quoi qu’il en soit, à l’instar de Bucheton, nous pensons cultiver « l’épaississement du texte » (p. 165), nous attendant non pas à des textes plus longs, mais à des textes « chargés d’émotions nouvelles, [ou] de valeurs discutées, d’argumentations, d’évaluations (au sens de Labov), ou [encore] d’effets rhétoriques » (p. 166).

5. Atelier d’écriture et écriture à contraintes : de la créativité à la création

On l’a dit, du point de vue de l’ingénierie didactique, comme toute tentation de création relève de la praxis, on mettra en place un atelier d’écriture en partant d’une proposition d’écriture à contraintes. Le dispositif de l’atelier d’écriture a deux avantages en ce qui concerne l’enseignement de l’écriture littéraire. Il développe d’une part la confiance en soi qui aidera chacun à assumer sa liberté d’auteur (un créateur, mieux qu’un simple créatif) et pousse d’autre part les élèves à produire des textes en réfléchissant aux pratiques et aux théories qui organisent cette production (Reuter, 1989). L’écriture à contrainte, quant à elle, est une stratégie qui, pour engager les élèves dans un processus de création, commence par en stimuler la créativité.

Il ne s’agit pas de confondre les deux : si la création est une démarche dialectique et dynamique personnelle associée aux idées de durée et de réflexivité, la créativité réduit la création à une résolution de problèmes. Là est la vertu de l’écriture à contrainte : elle place l’élève en situation de chercheur en lui jetant une sorte de défi, comme s’il s’agissait d’un jeu. La consigne doit donc présenter un certain potentiel de résistance pour qu’il y ait intérêt à mener une recherche (Georget, 2009). Nous ne nous en tenons pas pour autant à cette créativité, qui, selon la définition de Lubart (2011), vise à trouver une solution nouvelle et adaptée à un problème auquel on ne s’attendait pas. On ne vise pas le développement de la créativité, mais celui de la posture de créateur. On peut néanmoins soutenir que la contrainte imposée se présente comme un problème imprévu pour l’élève, et que la solution qu’il proposera sera nouvelle pour lui. Son texte, en tant que solution, en tant que nouvelle expérience de rédaction, enrichit sa boite à outils et contribue au développement de ses compétences d’écrivain. Notons que cette solution n’a pas vraiment besoin d’être adaptée : il ne s’agit pas réellement de résoudre un problème, mais tout simplement d’écrire. Ce qu’on cherche à enseigner est la capacité à adopter la posture d’auteur, un comportement qui outrepasse la seule accumulation d’expériences et d’outils scripturaux. L’enseignement / apprentissage à proprement parler commence au moment où l’élève pose un regard critique sur son texte et le modifie pour qu’il corresponde à l’intention artistique qu’il se découvre en même temps en train d’élaborer. Il est d’ordre réflexif.

Nous reprenons la façon dont Bisenius-Penin (2013), s’appuyant sur des éléments théoriques empruntés à la cognition créative, décrit comment la posture créative devient posture d’auteur-créateur quand on l’associe à un dispositif qui favorise une créativité réflexive. Nous le disions, à la suite de Reuter (1989) que la chercheuse cite également, l’atelier d’écriture développe la confiance en soi et, partant, la prise de risque en ce qu’il met en place des conditions de bienveillance et de coopération dialogique. Cette coopération dialogique est une force de l’atelier d’écriture qui place auteurs et récepteurs en présence les uns des autres et permet à chacun « de se décentrer de son propre univers ou point de vue, afin d’aborder la processus créatif avec les yeux de l’autre » (Bisenius-Penin, 2013, p. 402). Elle relève de ce que Barbier (1997) appelle « l’écoute sensible » qu’il est indispensable de cultiver entre les participants et qui s’appuie sur l’empathie. Par « la disponibilité à l’imprévu de ce qui est et advient » (Barbier, 2019, p. 331), elle aide le sujet-scripteur à prendre confiance en soi et, partant, à prendre conscience que sa voix (littéraire) compte et donc qu’il lui revient à lui seul « de choisir où il veut aller et comment il entend s’y prendre » (Ardoino, cité par Bisenius-Penin, 2013, p. 402), non seulement parce qu’il en a le droit reconnu par tous, mais aussi parce que, s’il est écouté, il aura d’autant plus envie de proposer à la communauté ce qui correspond le mieux à ce qui l’agite en tant que créateur. Le but est donc de mettre en « posture lectorale méta-réflexive, tant par rapport à sa propre production que par rapport à celle des autres » (Bisenius-Penin, 2013, p. 403) des élèves pour qu’ils s’affranchissent des représentations habituellement serviles qu’ils se font des attentes scolaires.

Comme annoncé en introduction, à cette ingénierie générale sera jointe une deuxième contrainte — celle qui fera intervenir le couteau ernalien. Mécanique et systématique, elle ne présente quant à elle aucun réel problème aux élèves si ce n’est celui d’accepter d’opérer diverses coupes dans leur texte. Nous en décrirons le détail du procédé plus loin. Plutôt que dans le rituel d’échanges avec les pairs propre au traditionnel atelier d’écriture, c’est dans les effets de cette manipulation que se trouve l’intérêt de l’expérience à laquelle cet article est consacré. Ce qui se veut en partage (pour faire écho au nom de la revue) est, plus que le rappel d’éléments théoriques qui en situent la conception, un dispositif un tant soit peu efficace que nous invitons les enseignants à expérimenter à leur tour avec les sujets-écrivants auxquels ils ont affaire.

6. Méthodologie

On l’aura sans doute compris, la mise à l’épreuve de ce dispositif relève d’une recherche de type recherche-action : on vise à améliorer par la pratique le modèle des ateliers d’écriture, ici en en explorant quelque nouvelle possibilité. Issue du pragmatisme étatsunien de la fin du xixe siècle, la recherche-action part du principe qu’une connaissance peut être déclarée vraie « si elle permet d’agir mieux et avec satisfaction » (Gay & Prudhomme, 2018, p. 236). C’est dans cet esprit que John Dewey (2022), en éducation, a pu prôner une science de l’éducation enracinée dans la pratique par les enseignants eux-mêmes. Ce type de recherche peut aussi être rattaché à la position de Marx selon laquelle la pratique est porteuse de savoir (Berger, cité par Saint‑Luc, 2014, p. 3), position qui a influencé la pédagogie de Célestin Freinet, à l’origine du mouvement de l’Éducation nouvelle, pédagogie « basée sur le travail émancipateur », et « destinée à permettre l’émergence de projets individuels ou collectifs » et « à générer des dynamiques coopératives d’apprentissage » (Mallet et Saint‑Luc, 2011, p. 68). L’appellation d’Action-Research n’apparaitra que dans les années 1950, quand le psychologue Kurt Lewin, alors qu’il s’intéresse à la dynamique de groupes, affirme qu’une situation ne peut s’étudier en dehors de l’action. En éducation, la recherche-action ne connaitra un réel essor qu’à partir des travaux de Kolb sur l’apprentissage expérientiel et ceux de Schön (1994) sur la pratique réflexive.

À l’instar de John Dewey, pour qui, justement, l’apprentissage est fondamentalement expérientiel, nous sommes convaincu que la recherche en éducation ne saurait s’étudier de l’extérieur, sans intervention sur le terrain. C’est pourquoi nous assumons, dans une certaine mesure, la double-posture de praticien-chercheur. Dans un premier temps, nous avons nous-même mis à l’épreuve le dispositif présenté ici avec divers groupes (cours facultatif d’écriture littéraire pour gymnasiens / lycéens, cours de formation continue pour enseignants de français du secondaire I et du secondaire II). Il s’agissait de voir, de façon encore exploratoire, sur le mode pourrait-on dire d’un tâtonnement didactique et pédagogique, s’il présentait quelque intérêt. Convaincu par ces premiers essais, nous avons alors confié à un enseignant de français du secondaire II le soin de l’expérimenter à son tour dans sa classe, d’interroger ses élèves au terme de la séquence et de nous en faire le récit lors d’un entretien. Nous avons ainsi pu croiser les observations, les comparer. Cette recherche reste exploratoire pour l’instant. Elle méritera d’être poursuivie. Il nous semble néanmoins qu’elle apporte déjà quelques constats intéressants en ce qui concerne l’implication des élèves comme auteurs grâce au dispositif mis en place.

Comme souvent en recherche-action, la démarche est partie d’un questionnement né sur le terrain (Guillemette et Savoie-Zajc, 2012) : comment faire en sorte que les élèves s’impliquent dans leur activité créatrice au point d’oublier leur posture d’élèves pour endosser celle d’auteurs responsables (ou plutôt soucieux) de leurs choix rédactionnels, et comment le vérifier ? À cette double-question s’en rajoutait une autre : comment enseigner un style littéraire, outil de création littéraire parmi d’autres (mais si possible correspondant à une écriture contemporaine), transposable dans d’autres situations d’écriture selon ses envies et la singularité en devenir de sa plume ? Les deux questionnements sont bien sûr liés : découvrir un style et se l’approprier en l’adaptant à sa voix peut déclencher une interrogation d’écrivain sur sa manière d’écrire comme elle peut en être la conséquence. C’est la praxis qui doit mettre en branle ce cercle vertueux. Ainsi avons‑nous construit une séquence de trois séances d’écriture. Forts de la lecture des productions recueillies et des échanges avec élèves et enseignants concernés, nous espérons dégager des pistes d’ajustement des pratiques pédagogiques pour mieux répondre aux besoins identifiés ci‑dessus.

Il faut ici préciser que le cadre de la recherche-action qui nous guide évolue de plus en plus vers celui de la recherche-création. Les deux types de recherche accordent de l’importance aux réflexions à postériori que le praticien développe sur les actions menées en classe. La recherche-création insiste sur le fait que c’est à ce moment‑là qu’il peut expliciter la connaissance en jeu dans la pratique (Paquin et Noury, 2020). La méthodologie de la recherche-création, modèle de recherche apparu dans les années 1990 au Québec lors de l’intégration des écoles des beaux-arts aux universités, a l’avantage de prendre en compte la question de l’originalité à laquelle on peut s’attendre quand il est question de création. Comme l’écrit Paquin (2020), cette dernière est « une pratique dont la réussite repose en partie sur la transgression des règles » (p. 2). Il est donc logique de privilégier un cadre théorique souple tout au long de son processus. Notons qu’en didactique de la création littéraire, Petitjean (2020) a reconnu l’intérêt de cette méthodologie dont les principes figurent dans la charte de thèses en recherche-création de plusieurs universités françaises depuis 2019. Les apprentissages sont pensés comme conditionnés par la pratique d’une part, conçue « comme expérimentation plus qu’une étude de formes propres à l’écriture », et par la réflexivité d’autre part, conçue « comme la capacité à porter un regard distancié sur la création » qui ne concerne pas seulement l’œuvre achevée mais aussi le processus (p. 189).

7. Déroulement de la séquence

Même si, comme nous le disions, le dispositif présenté ici a pu être proposé à divers publics, notre article se concentrera sur la séquence qui a été menée par un enseignant de français auprès d’une classe de première année de l’École de maturité d’un gymnase de la région lausannoise composée de vingt‑cinq élèves âgés de quinze ans. La relation que nous en faisons ici tient compte de ce qu’il a jugé bon de modifier de notre modèle de départ lorsqu’il se l’est approprié et des constats qu’il a pu faire au fur et à mesure de la séquence et qu’il nous a rapportés dans l’entretien oral qui a suivi une fois celle-ci terminée. Elle s’est déroulée en tout début d’année scolaire sur quatre semaines à raison d’une période de quarante-cinq minutes chaque semaine. L’ambition était donc grande — il s’agissait d’atteindre les objectifs définis plus haut sur un laps de temps relativement court, avec des élèves qui venaient de faire leur rentrée scolaire et découvraient un univers tout nouveau pour eux, celui de l’École de maturité. L’enseignant ne les connaissait que très peu et le groupe classe n’avait pas encore pu se constituer. Ces éléments ont leur importance quand il s’agit d’ateliers d’écriture dont les effets vont grandissant au fur et à mesure que les routines se mettent en place et que les participants prennent confiance non seulement dans leurs capacités, mais aussi dans la bienveillance du regard des autres. On peut déjà l’annoncer : si les élèves n’ont pas eu de mal à se mettre à écrire, ils se sont montrés très réservés lors des moments d’échanges. Ils se sont pourtant engagés dans leur travail avec assiduité, alors même qu’aucune évaluation certificative n’était prévue pour forcer leur motivation.

7.1. 1re séance (45 minutes) : un souvenir pour démarrer

L’enseignant apporte un charriot d’ordinateurs portables en classe et annonce simplement à ses élèves : « Aujourd’hui, on va écrire. » Il leur a envoyé à tous un document au format texte, le masque qui doit les aider à rapidement s’emparer de la tâche, avec des marges larges (afin que la longueur des lignes ait l’aspect de celle qu’on trouve dans un roman standard, ici onze centimètres) et une police qui fasse littéraire (ici Garamond). L’intention est de créer les conditions qui mettent valeur les productions tout en indiquant que l’écriture est une affaire sérieuse (fig. 1).

Figure 1. – Masque utilisé par l’enseignant.

Le masque de départ : marges larges et police Garamond, pour pousser à plus facilement endosser une posture d’auteur.

La consigne de départ ne comporte qu’une contrainte légère (d’autant plus engageante), une sorte d’« ouvroir artisanal » (Bisenius-Penin, 2013, p. 399) davantage qu’un carcan : les élèves sont invités à raconter librement un évènement marquant de leur vécu. On fait quelques suggestions pour éveiller les mémoires : se souviennent-ils d’une rencontre particulière, de la révélation d’un secret, d’une prise de conscience déterminante ou de l’expérience d’une lumineuse compréhension, d’un évènement qui les aurait transformés un tant soit peu ? On rajoute : « Faites un zoom sur cet instant où tout bascule et racontez. » Avec des élèves du secondaire II, c’est-à-dire avec des élèves âgés de quinze ans et plus, des élèves qui sont déjà des semi‑experts de l’écriture, il est possible de mener des ateliers d’écriture avec ce type de contraintes assez lâches. On ne craint que peu le syndrome de la page blanche — notre expérience d’enseignant en atteste. Les élèves ont quasiment tous une expérience de ce type de dispositifs, et ceux qui ne l’auraient pas eue se laissent volontiers et rapidement emporter. De plus, en faisant appel au vécu des élèves, un vécu empreint d’une certaine dose d’émotion, on les place dans un état mental que les psychologues pensent être propice à la créativité (Lubart et al., 2015). On fait l’économie d’une phase d’incubation trop longue : les élèves ont quelque chose à raconter et n’ont pas à chercher à faire preuve d’imagination. Bref, cette amorce se veut facilitante autant que stimulante. Chacun est libre de s’en emparer comme il le souhaite (il peut même inventer son anecdote, mais, ce faisant, il risque de se compliquer la tâche). Il ne sera limité que par le temps imparti, une trentaine de minutes, et c’est pour cette raison qu’on ne donne aucune indication du nombre de lignes ou de mots attendus — elle est inutile. Comme espéré, les élèves se mettent à la tâche sans aucune difficulté. À la fin de la séance, les élèves envoient les textes par mail (sans forme de politesse) à l’enseignant. S’il ne consacre pas de temps à faire lire les textes à haute voix comme il est d’usage dans un atelier d’écriture classique, les élèves savent que l’activité ne va pas s’arrêter là.

Hors cours, l’enseignant prend connaissance des textes. Quel que soit le jugement qu’on peut porter sur leur qualité, on constate que tous racontent des choses, et que les élèves n’ont pas hésité à se mettre à nu. « On se laisse surprendre », dit l’enseignant, touché par leur sincérité et par la confiance accordée. Nombreux sont les élèves à évoquer des instants privilégiés ou dramatiques avec leur famille : les visites à une grand‑mère, des vacances dans le pays des origines, l’annonce d’une grossesse dans la fratrie, mais aussi l’inquiétude générée par un déménagement, l’accident arrivé à une sœur ainée ou encore la mort d’un grand-père atteint de la maladie de Charcot. L’un a rencontré son idole (Ronaldo), l’autre a rencontré Dieu, un autre encore rumine la peine d’un chagrin d’amour. Enfin quelques-uns décrivent de fugitives quoique vives émotions, causées par une pluie inopinée, le vertige d’un parcours d’accrobranche, ou la révélation de l’indifférence de celle qu’on croyait être une amie.

L’enseignant choisit trois textes en vue de les projeter sur écran et de les lire à la classe la semaine suivante. Il les anonymise et demande à leurs auteurs s’ils sont d’accord qu’on montre leurs productions.

7.2. 2e séance (45 minutes) : une mise en forme poétique

L’enseignant revient avec les ordinateurs. « J’ai eu du plaisir à vous lire. Voici trois de vos textes. » Il les projette, les commente, rendant les élèves attentifs à la matérialité du texte, à leurs différentes mises en forme (comme la longueur des paragraphes), à leur aspect global. Le but est de valoriser et d’encourager les élèves par la simple manifestation de l’attention qu’on porte à leurs productions. Ces premiers textes sont déjà de beaux textes, ils contiennent quelques maladresses et de nombreuses trouvailles — mais sont‑ils destinés à faire plaisir au prof ou procèdent-ils d’un travail d’écrivain conscient de l’intention artistique qu’il élabore à mesure qu’il élit ou exclut des mots et des tournures syntaxiques ? Quel propos veut‑il, tout compte fait, défendre ? L’enseignement que notre dispositif tente de construire commence réellement ici. Il est alors proposé aux élèves de reprendre leur texte dactylographié et d’y insérer des retours à la ligne pour lui donner l’aspect d’un poème en vers libres. Pas besoin de respecter la phrase ou le syntagme ! On revient à la ligne quand on veut. Les élèves sont un peu surpris mais se prêtent à l’exercice avec facilité, l’enseignant leur ayant montré un texte dont l’autrice avait déjà écrit, lors du premier jet, un texte en vers libres. Il suffit de le faire à sa façon — sans trop réfléchir. Le but est de voir ce qui apparait quand on manipule les textes. Le but est surtout, dans cette deuxième étape, d’apprendre à oser manipuler ce qu’on a écrit pour en faire émerger quelque chose. Quelques indices nous montrent que cette simple opération engage déjà les élèves à penser l’effet de leur texte, notamment l’effet causé par son rythme, et l’importance de certains détails auxquels ils n’avaient peut‑être pas songé en se contentant de relater une anecdote de leur vécu la semaine précédente.

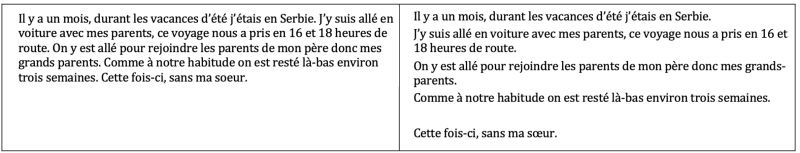

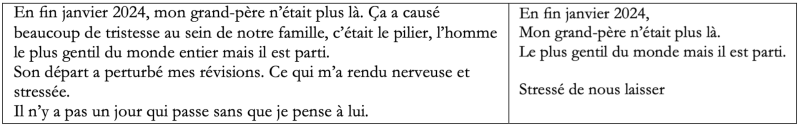

Voyez le début du texte de Mirko puis sa réécriture avec l’ajout de quelques retours à la ligne :

Figure 2. – Texte de Mirko, première et deuxième versions.

Si l’élève se contente d’abord de revenir à la ligne au bout de chaque phrase graphique, voilà que soudain il détache l’une de celle‑ci par un double retour à la ligne. « Cette fois‑ci sans ma sœur » prend un relief inattendu, invitant le lecteur à interroger cette mise en évidence. Est‑ce un soulagement pour le frère ? Une allusion à un drame ? L’annonce d’un récit concernant cette sœur absente du voyage en Serbie ? Il suffit de peu de choses pour mettre en intrigue — et intriguer — (Baroni, 2017) : cette deuxième étape amène, par une manipulation formelle toute simple, à observer l’intérêt d’une tension narrative qui ne serait pas due à la seule énumération d’une succession de faits. Il est intéressant par ailleurs de voir que certains élèves commencent par ne revenir à la ligne qu’à la fin des phrases dans la première moitié de leur texte, puis, comme s’ils prenaient confiance, font preuve d’audace en coupant de façon de plus expérimentale leurs phrases. Dans un cours facultatif d’écriture littéraire, avec donc des élèves bien engagés dans l’écriture, une gymnasienne (lycéenne) avait écrit un premier texte en opérant déjà de nombreux retours à la ligne. Elle ne savait pas qu’on allait proposer à la classe d’en rajouter au gré des envies. Elle n’a alors pas hésité à les opérer au milieu des mots eux-mêmes. Nous en concluons que ce type de propositions encourage les élèves à explorer les possibilités de la langue écrite et à développer leur style.

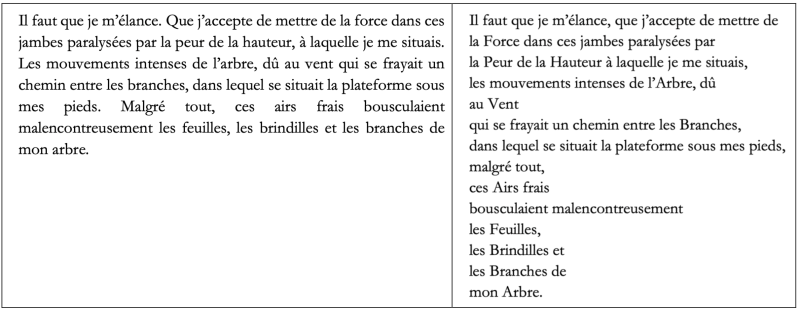

Cette mise en évidence visuelle de certains éléments du texte, de certains syntagmes, a des répercussion sur son rythme et donc sur ta tonalité — et ce n’est pas le moins intéressant. La ponctuation blanche suggère voire impose des pauses dans la lecture. Les élèves s’en rendent compte quand notamment ils se prennent à détacher les différents éléments d’une énumération. Chloé, par exemple, choisira non seulement de revenir à la ligne après chaque terme, mais en plus, sentant que ce qu’elle égrène ainsi se charge d’une certaine solennité, elle leur rajoutera des majuscules, faisant de son récit une épopée des plus héroïques :

Figure 3. – Texte de Chloé, première et deuxième versions.

On notera les changements que Chloé fait subir du même coup à la ponctuation noire : le premier jet est composé de quatre phrases graphiques, le deuxième d’une seule. C’est en un seul souffle désormais que Chloé fait entrer son lecteur in medias res dans son récit, ce qui ne l’empêche pas de lui proposer des pauses possibles (en bout de lignes) et des accentuations sur les mots dotés de majuscules et placés en début de vers : « Force », « Peur de la Hauteur », « Vent », « Airs frais », « Feuilles », « Brindilles », « Branches », « Arbre ».

On pourrait multiplier le repérage de ces discrets changements que les élèves opèrent à leur texte sans qu’on le leur ait demandé lorsqu’ils lui rajoutent des retours à la ligne. Ce sont autant d’indices de leur engagement dans une posture d’auteur dont on veut favoriser le développement.

Au terme de cette deuxième période, les élèves envoient à nouveau leur texte par mail à l’enseignant.

7.3. 3e séance (45 minutes) : Supprimez une ligne sur deux !

Les choses doivent basculer lors de cette troisième leçon. Les élèves reprennent la deuxième version de leur texte, celle qui a la forme d’un poème en vers libre, et il leur est demandé d’en biffer SANS RÉFLÉCHIR une ligne sur deux et de la sauvegarder pour garder une trace de cette opération. Ensuite on leur demande de la copier — ce sera la version 4 — et de carrément supprimer (effacer) ces lignes qui viennent d’être biffées : « Vous faites delete », dit l’enseignant. Là, les élèves réagissent ! Ils s’offusquent : ils n’aiment pas enlever ce qui les a fait transpirer et le disent. Ils se sont donné de la peine, d’autant plus qu’écrire est une tâche qui reste difficile, et il n’y a pas de raison de démolir ainsi la preuve de leurs efforts. Nous pensons que cette réaction est l’un des moments forts de la séquence, l’un des moments où les élèves vont devoir modifier leurs préconceptions de l’écriture, et en particulier de l’écriture littéraire. Ils n’ont pas tant à acquérir un nouveau savoir qu’à en changer, c’est-à-dire à se débarrasser de l’obstacle épistémologique (Bachelard, 2011) qui les empêche de progresser. Pour les élèves, supprimer quelque élément de son texte, c’est anéantir la syntaxe et le sens de ce qui a été conquis de haute lutte et se retrouver devant un champ de ruines, c’est se renier, se faire du mal ! Sidérés, ils attendent les éclaircissements de l’enseignant. Ce dernier leur explique alors que, au contraire, passer par ces coupes, aussi violentes soient‑elles, ce n’est pas défaire, mais continuer à faire, parfaire même. La littérature est issue d’un travail et passe par la réécriture. Les élèves se trouvent alors devant des textes bancals, des textes qui ne fonctionnent plus très bien, des textes étranges.

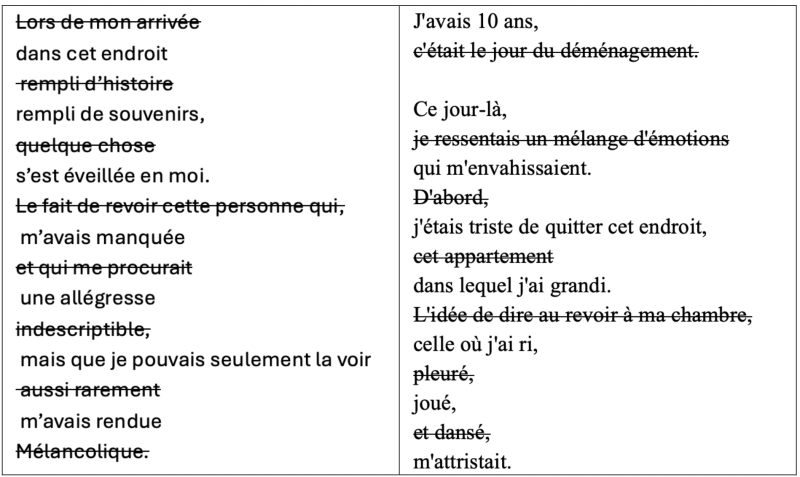

En voici deux exemples :

Figure 4. – Textes d’Ana et de Lana, troisièmes versions.

C’est justement cette étrangeté qui va les forcer à les reconsidérer (à les relire vraiment) et à en découvrir de nouvelles possibilités. À eux alors d’en déterminer le sens, d’en renforcer les effets ou de revenir à ce qui était présent dans la première version. Il leur est donc demandé d’ajuster les détails, d’aménager leur texte pour qu’il redevienne lisible. Lisible pour leur auteur ou pour d’autres lecteurs ? La question se pose de façon cruciale ce moment‑là. Elle pourra être discutée par la suite, pour l’instant on explore, on manipule, on fait des essais, on tente de mesurer l’effet de ses choix, choix sur lesquels on peut encore revenir. L’hermétisme n’est pas condamnable en soi — qu’est‑ce que l’hermétisme si ce n’est la caractéristique de textes qui font sens pour leur auteur mais dans les lecteurs lambda n’ont pas la clé de compréhension — ce qui n’empêche pas ces derniers de les apprécier, intrigués par l’opacité de ces textes. La question de la place du destinataire absent, du rôle que l’auteur lui confie et donc du jeu qu’il lui propose est soudain très concrète. À ce stade, les élèves ne reconnaissent plus le texte qui est pourtant le leur. Passant ainsi de scripteurs à lecteurs, ils prennent conscience que « le manuscrit est le lieu d’une confrontation permanente entre écrire et lire » (de Biasi, cité par Fabre-Cols, 2004, p. 15), comme l’a démontré la critique génétique. Ces épisodes d’activité métalinguistique et métadiscursive qu’est la lecture sont indispensables à la maitrise de l’écriture, et la situation créée par notre dispositif oblige les élèves non seulement à les vivre, mais à prendre conscience de leur importance. Devenus lecteurs de leur propre texte, ces derniers mesurent en même temps l’intérêt qu’il y a, en cours d’écriture, à se figurer les destinataires alors absents : Tiennent‑ils à se faire comprendre de ceux‑ci ? Quelle image veulent-ils donner d’eux-mêmes, sujets écrivants (Bucheton, 2014) ? Autant de questions qui relèvent précisément de la posture d’auteur placée en ligne de mire de notre séquence.

7.4. 4e séance (45 minutes) : les productions finales

Les élèves ont envoyé par mail leurs productions finales. L’enseignant retient trois séries de textes (les différentes versions produites par trois élèves, douze textes en tout, donc). S’inspirant des démarches de la critique génétique, il en fait trois documents sur lesquels il fait figurer les quatre versions successives d’une des productions. Voici l’un de ces documents :

Figure 5. – Les différents états d’un même texte, fiche de travail distribuée aux élèves.

Il n’a pu garder que des extraits de ces textes pour des raisons évidentes de place mais aussi de lisibilité. Le but est de faire voir aux élèves les transformations que le texte de départ a subies. Les élèves, répartis en deux fois trois groupes (deux groupes par document) sont invités à faire de libres constats sur ces transformations et à préparer une lecture orale de la dernière version pour en mesurer l’effet. Les résultats ne seront ici pas à la hauteur des attentes. Les élèves de la classe où se déroulent notre expérience se révèlent aussi dociles que timides. Ils ne vont pas dire grand-chose malgré un dispositif (le travail de groupe) dont on connait les avantages (Buchs, 2017). Rappelons qu’ils viennent d’entamer leur première année de gymnase et n’ont pas encore l’habitude de donner leur avis. Il est probable que six mois plus tard, il en aurait été tout autrement — ce serait d’ailleurs à vérifier. Quoi qu’il en soit, on ne s’attend pas, de cette séquence relativement brève, à un succès exhaustif et définitif dans tous les domaines : il y a aussi des activités qui sont destinées à être pratiquées régulièrement pour aboutir à des résultats significatifs à plus long terme ; l’échange entre pairs et la formulation de constats, sous forme orale ou écrite, en font partie. Disons tout de même que l’enseignant, un enseignant expérimenté, se réjouissait de discussions passionnées avec sa classe et qu’elles n’ont pas (ou pas encore) eu lieu. Il est sans doute possible d’améliorer le dispositif sur ce point et de concevoir une ou deux stratégies favorisant la prise de parole ainsi que la rédaction d’impressions et de retours réflexifs. On pourrait renforcer ce qui relève de l’institutionnalisation des savoirs (Brousseau, 1998), en marquant plus clairement et plus longuement une phase qui explicite et légitime les nouvelles compétences des scripteurs.

Il serait faux néanmoins de penser que le dispositif n’a pas porté ses fruits. Lorsqu’ils ont sous les yeux, sur le même document, les états successifs du même texte (chose plutôt inhabituelle à l’école), ils ne peuvent que se rendre compte du chemin parcouru et saisir qu’un texte, en particulier un texte littéraire, ne surgit pas d’une inspiration mystique mais bel et bien d’un travail. Cela, ils l’ont dit. Les voilà donc plus que jamais prêts à découvrir les manuscrits raturés de Flaubert ou les paperoles de Proust. Selon les mots de l’enseignant, en acceptant d’oser une prise de distance inhabituelle pour eux, les élèves se sont émancipés d’une écriture purement scolaire. « Ils ont mûri », dit‑il. Le procédé avait quelque chose d’artificiel, mais il a permis de faire comprendre l’intérêt qu’il y a à « remettre l’ouvrage sur le métier ». Il estime en outre qu’avoir laissé reposer les textes (les séances d’écriture se déroulaient à une semaine d’intervalle) a sans doute également contribué à la maturation de ces prises de conscience et de l’acceptation de cet effort. Ce constat va dans le sens ce que Bucheton (1996) avait déjà démontré et retenu dans la liste des ingrédients d’un enseignement réussi de l’écriture et ce quelles que soient les difficultés sociales des élèves, et qu’elle énumérait sous forme de recette : « Laisser s’écouler du temps entre les différentes réécritures. » (p. 174)

Finalement, si les élèves se sont montrés peu loquaces lors de la discussion finale, leurs textes parlent pour eux. De nombreux indices, souvent les plus discrets, trahissent cet investissement dans la réécriture et le développement de réflexions liées au processus de création. Nous n’avons hélas ici que peu de place pour le montrer, et nous nous contenterons de n’en évoquer que quelques‑uns.

Parmi les phénomènes les plus simples, il y a ces paragraphes ne contenant qu’une seule et courte phrase au milieu des textes et autour desquelles se déploient, grâce à cette mise en forme, tout le sens de ce qui est relaté. Ainsi Thomas, lorsqu’il raconte, fier et ému, sa rencontre avec Cristiano Ronaldo, son idole absolue, place au milieu de la dernière version de son récit, entre deux double retours à la ligne, la phrase : « Nous étions si admiratifs. » Avant celle‑ci, Thomas et ses amis ont remarqué la présence du footballeur dans sa loge ; après celle‑ci, ils décident et parviennent à lui parler et même à se prendre au photo avec lui. Le simple récit d’une anecdote sympathique prend une autre dimension en suggérant au lecteur par la mise en évidence de cette intense admiration que c’est un sentiment de cette sorte qui peut nous faire réaliser des rêves et nous procurer les plus grandes satisfactions. D’autres élèves ont isolé une ou deux brèves phrases de la même façon, leur offrant un statut interprétatif marqué. Ainsi Anaïs isole‑t‑elle « Je n’avais pas pu aller à son anniversaire » dans la première partie de son récit, et place de façon symétrique dans la deuxième partie du texte une autre phrase isolée qui lui répond, « Elle était énervée que je ne vienne pas », amenant le lecteur à saisir combien la rupture d’une amitié peut tenir à peu de chose et combien celle‑ci l’a fait souffrir. D’autres phrases vont rythmer les temps forts d’un drame et lui insuffler un sentiment tragique à nul autre pareil. Par exemple, chez Kiara, la maladie, l’opération ratée, la dégradation de la santé du grand‑père et finalement sa mort sont autant d’étapes d’une catastrophe mentionnées dans de courtes phrases qui se situent entre des paragraphes plus longs.

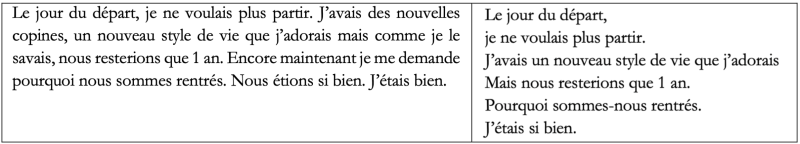

Parfois la suppression aveugle d’une ligne sur deux a provoqué d’étonnants changements de sens que les auteurs ont choisi de garder. Toujours chez Kiara, comparez la version 1 et la version 4 de son texte :

Figure 6. – Texte de Kiara, première et quatrième versions.

Le propos gagne assurément en intensité avec les suppressions que l’autrice lui a fait subir, mais ce qui est remarquable, c’est que Kiara qui faisait part de son stress dans la première version l’attribue à son grand-père dans la dernière. Ce n’est pas une erreur : elle en a modifié le genre pour que l’accord avec le nom soit respecté. A‑t‑elle vraiment changé le sens ? Ne l’a‑t‑elle pas plutôt enrichi d’une plus profonde signification ? Dans la première version, elle faisait part de son sentiment à elle, attentive à sa propre personne ; dans la dernière, on se dit qu’elle reconnait à la bonté de son aïeul le souci de la famille qu’il laisse seule, dans la tristesse, tristesse que Kiara n’a plus besoin de mentionner explicitement dans la version finale et qu’elle partage avec les siens (je devient nous). C’est comme si la réécriture avait fait murir la compréhension de son deuil.

La suppression des mots (l’écriture au couteau) force donc la réflexion non seulement sur le style mais aussi sur ce le sens de ce dont on parle, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’évènements autobiographiques. Le dépouillement des phrases en renforce l’intensité. Il suffit à Alyssa de se défaire de quelques mots quand elle raconte avec émotion l’année de ses dix ans, merveilleuse, passée en Australie avec ses parents, pour que l’essentiel soit exprimé de façon d’autant plus puissante qu’elle ne dit pas tout :

Figure 7. – Texte d’Alyssa, première et quatrième versions.

Les « nouvelles copines » ont disparu du récit, seul reste le « nouveau style de vie » qu’il nous faudra imaginer. Quelques éléments qui relèvent du commentaire ont été supprimés (« comme je le savais », « encore maintenant »). Le je final ne suit plus le nous familial, et le sens global du texte, centré sur l’importance que cette année a eu dans le parcours d’Alyssa, en est renforcé.

Ana, quant à elle, découvre le pouvoir poétique de l’anaphore lorsqu’elle retravaille le texte qui évoque ses visites à sa grand‑mère. Le changement est délicat et pourtant décisif : le pronom « elle » qu’elle répète est mis en italique — ce qui n’était pas du tout le cas dans le premier texte :

Figure 8. – Texte d’Ana, première et quatrième versions.

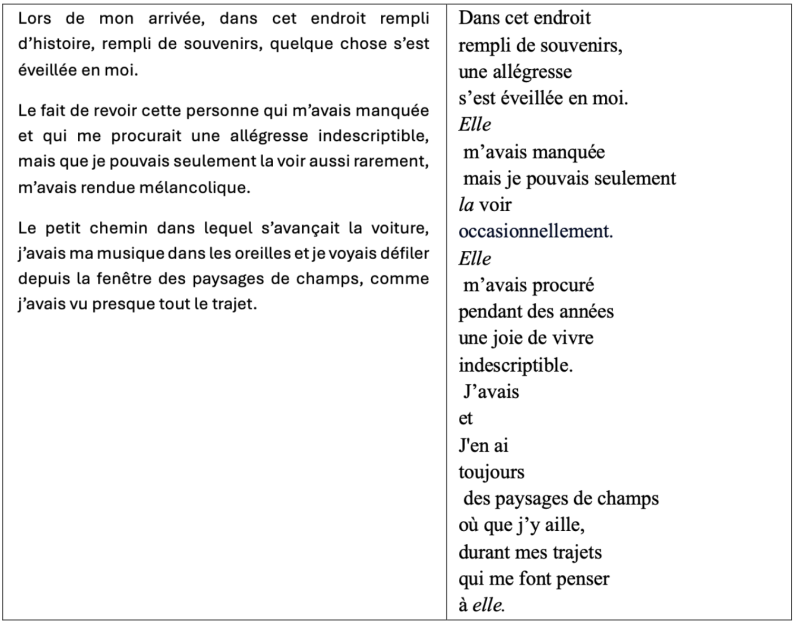

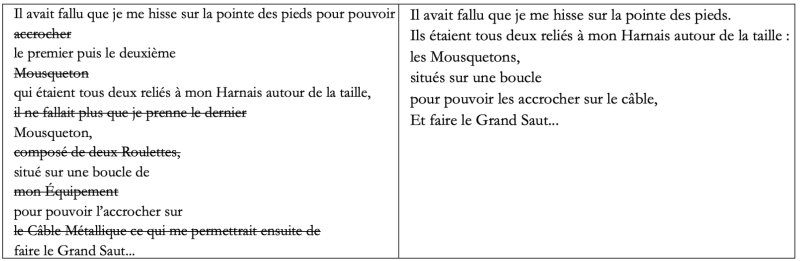

Chloé, enfin, trouve une solution toute littéraire aux problèmes que lui pose la suppression d’une ligne sur deux. Comparez la troisième et la dernière versions de son récit :

Figure 9. – Texte de Chloé, troisième et quatrième versions.

La troisième version ne voulant plus dire grand-chose, Chloé a procédé à un réagencement syntaxique qui lui a permis de découvrir les effets de l’anaphore anticipée avec le pronom ils qui reprend par avance des Mousquetons qui se font attendre, anticipation qui renforce la tension dramatique de cet épisode héroïque déjà cité plus haut. Nous relèverons au passage qu’aucun nom commun ne comportait de majuscule dans le premier texte et que, si Chloé en a rajouté dans les deuxième et troisième versions, elle en a ensuite retiré une partie dans la version finale. Aussi le « Câble Métallique » n’est-il plus qu’un banal « câble » à la fin, perdant son éphémère ennoblissement mais permettant au « Grand Saut » de n’en être que plus impressionnant.

8. Bilan

À l’instar de Queneau qui, inspiré par Bach et son Art de la fugue, s’était amusé à multiplier les variations littéraires autour d’une même histoire (Renard, 1995, p. 171), nous avons proposé un exercice de style aux élèves, dans le but ici tout didactique d’ébranler un peu les savoirs et les savoir-faire poïétiques (Bisenius-Penin, 2013) des sujets écrivants et de les faire fructifier.

Ce qui ressort de cette expérience est que les élèves ont pu se rendre compte que faire de la littérature exige du travail et qu’il n’est pas inintéressant de manipuler son texte pour en explorer les possibles.

Un des grands avantages de notre dispositif, et l’expérience a pu le démontrer, est que tous les élèves, quelle que soit leur maitrise de la langue et de l’écrit, ont pu faire quelque chose de leur texte. Pas besoin que le premier jet soit réussi pour lui rajouter des retours à la ligne, supprimer une ligne sur deux et en considérer les effets.

Les élèves ont aussi pu se rendre compte que supprimer des mots n’était pas l’aveu d’un échec mais le prix à payer pour améliorer son style. Stephen King (2003) le disait déjà, et bien d’autres avec lui, un roman réussi, c’est la première version amputée de dix pourcents.

Peut-être les élèves ont-ils aussi gouté à l’effet poétique induit par le changement de mise en forme, mais ce qui frappe le plus le lecteur, qui, comme on en connait l’importance par les théories de la réception, participe de la constitution d’une œuvre, c’est la puissance qu’acquièrent les textes alors qu’on en supprime quelques connecteurs ou quelques détails finalement peu utiles. De même que les écrivains se donnent pour règle le show don’t tell anglo-saxon, on se rend compte que tout ce qui relève du commentaire voire de l’ornement (et ce point en particulier s’oppose aux représentations courantes que les élèves se font du bien écrire), empêche le lecteur d’habiter le texte et de jouir de son travail d’interprétation. L’ellipse, la ponctuation blanche, les marges mêmes du livre sont autant d’espaces symboliques de la place qu’il aura plaisir à occuper. Ne sommes‑nous pas ravis de ne pas être sûr de ce que recouvre toute l’émotion que provoque un mot énigmatique de la fin d’un des textes d’élèves ? N’apprécions‑nous pas que Julie, quand elle raconte le terrible moment où sa mère lui a annoncé que sa grande sœur avait eu un accident, n’hésite pas à ce que son texte passe de « Elle a commencé à parler et m’a expliquée avec des mots clairs et choisis avec soin, que ma sœur avait eu un accident de voiture à l’étranger, et qu’on ignorait encore son état » à un simple « Elle a commencé à parler / M’a dit / Qu’on ignorait encore son état » sans aucune autre ponctuation que trois retours à la ligne. Ce « m’a dit » n’est‑il pas bien plus expressif que toutes les précisions qu’il remplace ?

Il est des évènements dont on parle d’autant mieux qu’on n’en parle qu’avec le moins de mots possibles, comme s’ils manquaient lorsqu’il s’agit de rendre compte de ce dont on veut témoigner. Ainsi en va‑t‑il de l’annonce de cet accident, ou du souvenir des balades qu’on ne peut plus faire avec une grand‑mère adorée mais que l’âge a affaiblie, ou de la mort d’un aïeul atteint de la maladie de Charcot. L’écriture elliptique, cachant pour mieux suggérer, libère la parole. Nous nous souvenons de cette enseignante, dans un cours de formation continue où nous avions proposé cet exercice, qui ne voulait pas lire son texte au reste du groupe : elle y évoquait la mort de son père et, emportée par l’émotion, choisissait de le garder pour elle. Or, une fois le texte passé sur notre lit de Procuste, elle s’empressa de nous en lire la nouvelle version, désormais convaincue qu’il pouvait être partagé sans qu’elle se mette en danger. Inutile de préciser que les auditeurs, eux, n’en menaient pas large. Au‑delà donc de toutes les vertus prêtées à notre dispositif, se trouve l’enseignement d’une technique, celle de l’écriture blanche et les possibilités qu’elle ouvre — et ce n’est pas un hasard si cet article en faisait état dans son introduction. De plus, si cette écriture a pu convenir à la voix entravée des rescapés de l’horreur des camps, ou celle de ceux qui n’en reviennent pas d’avoir échappé à leur classe sociale et veulent témoigner de leur parcours sans pour autant trahir les dominés du monde dont ils sont issus, elle convient aussi à des évènements sans grande importance, un peu comme Fénéon (2022) s’ingéniait à ne pas consacrer plus de trois lignes aux faits divers. De façon singulière, ces anecdotes, par la magie de l’écriture, gagnent en importance : elles sont distinguées par le récit qu’on en fait. Elles sont peut-être rapportées sans artifice, mais leurs comptes rendus nous rappellent que l’attention qu’on porte au monde, ne serait‑ce qu’en lui offrant quelques‑uns de nos mots, leur garantira d’échapper un peu au flux inexorable des choses et à l’oubli. À nous d’en faire éprouver la vérité aux élèves en leur donnant la possibilité d’exprimer ce que trop souvent l’école inhibe. À nous de leur ménager des espaces de liberté qui favorisent la construction de leur identité personnelle, sociale… et artistique.