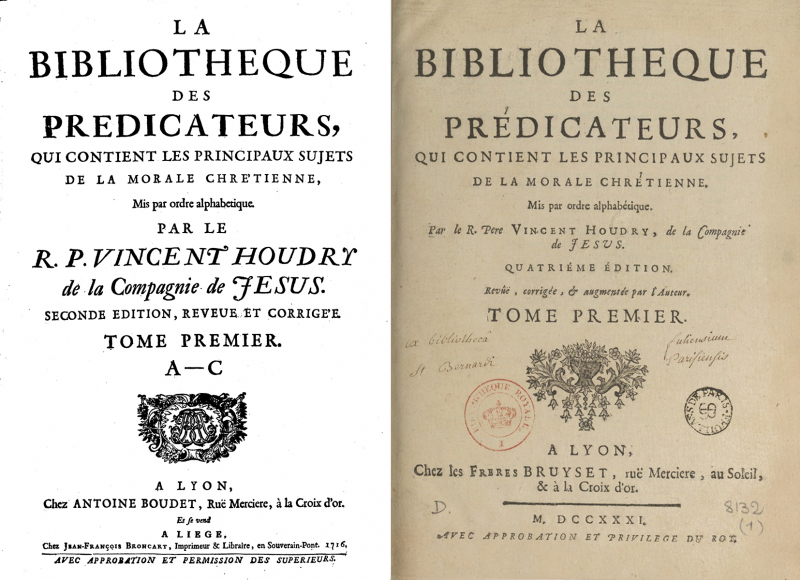

Dans le sillage des travaux menés ces dernières années sur les manuels d’éloquence sacrée à l’âge classique1, les pages qui suivent s’intéresseront à une forme particulière d’ars predicandi, l’anthologie de sermons, en prenant pour terrain d’investigation la Bibliothèque des prédicateurs du père jésuite Vincent Houdry. Publié pour la première fois à Lyon entre 1711 et 1725 (A. Boudet) puis réédité à maintes reprises jusqu’au xixe siècle2 (fig. 1), l’ouvrage témoigne de l’essor des recueils sermonnaires depuis la fin du xviie siècle, édités dans des volumes indépendants ou en complément à des enseignements techniques sur les usages de la rhétorique. Outre la modernité de sa structure, qui substitue des extraits « prêts à l’emploi » aux preuves traditionnelles de la dispositio et de l’elocutio, le manuel de V. Houdry repose sur des critères de sélection novateurs – le « style », le « génie », le « goût » –, absents des manuels théoriques ou des sermonnaires plus anciens, et dont l’emploi fait écho à la progressive assimilation, au tournant du siècle, des genres prédicatifs au domaine des belles-lettres3.

Fig. 1. Pages de titre du tome Ier de La Bibliothèque des prédicateurs : à gauche l’édition de 1716, Lyon, Antoine Boude/Liège, Jean-François Broncart. GoogleBook ; à droite l’édition de 1731, Lyon, Les frères Bruyset (et Vve A. Boudet). BnF/Gallica

Ergonomie de l’ouvrage

Observons tout d’abord la structure de l’ouvrage. Ce dernier propose à ses utilisateurs une vaste collection d’extraits de sermons et de textes religieux, répartis dans des rubriques thématiques – « affliction », « ambition », « baptême », « béatitude », etc. – classées par ordre alphabétique et articulées à chaque fois en six paragraphes. L’entrée « amour-propre », par exemple, se décline comme suit :

- Un « Avertissement » définit brièvement les ressorts de l’amour-propre, en le distinguant d’autres vertus ou vices comme la concupiscence ou la convoitise.

- Un premier paragraphe présente des « desseins et plans de discours » sur le sujet. L’auteur y propose des modèles de plans et des divisions pour traiter des causes ou des conséquences de l’amour-propre.

- Un second paragraphe rappelle quelques « sources où l’on peut trouver de quoi remplir les desseins » du sermon. Il contient une bibliographie succincte de pères de l’Église et de théologiens modernes.

- Un troisième paragraphe fournit des « passages, exemples et applications de l’Écriture sainte sur le sujet ». Il s’agit de versets propices à illustrer ou à amorcer un sermon. La colonne de gauche reprend le verset en latin – par exemple : Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam « Non pour nous Seigneur, non pour nous, mais pour la gloire de ton nom » – tandis que la colonne de droite donne la traduction latine.

- Une quatrième partie recense des « Pensées, et passages des Saints Pères sur ce sujet », preuves d’autorité par excellence, auxquelles le prédicateur doit recourir en priorité.

- Une cinquième partie présente une explication du sujet. Elle s’apparente, dans ce cas précis, à un abrégé théologique sur l’amour-propre, définissant le concept et ses origines – la corruption de l’homme, elle-même tributaire du péché originel –, évaluant les risques de ce vice dans la perspective du salut et réfléchissant aux moyens de s’en détourner, tels que la charité ou la mortification.

- Enfin, un dernier paragraphe, le plus intéressant dans la perspective de cet article, compile des extraits de sermons, accompagnés le plus souvent d’autres types d’écrits religieux ou profanes. Aux côtés de Bourdaloue ou de Massillon, par exemple, il n’est pas rare de rencontrer des passages des Essais de morale de Nicole, des maximes de La Rochefoucauld, voire des passages d’auteurs profanes comme De Sacy – on rencontre plusieurs occurrences tirées de son Traité de l’amitié.

La méthode de compilation de matières et d’extraits à réemployer dans l’exercice de la chaire n’est pas nouvelle, on l’a dit : dès la fin du xviie siècle, on trouve dans la masse de littérature sermonnaire un dictionnaire4 de lieux et de dessins propres à la composition des sermons, ainsi que des recueils de sermons entièrement rédigés, à l’instar des Essais de sermons pour tous les jours de Carême (1685-1689) de l’abbé de Bretteville, des Essais de sermons pour l’Avent (1696-1698) de l’abbé Du Jarry, ou encore de la Bibliothèque évangélique contenant plusieurs sermons, sur les sujets les plus importants de la morale chrétienne (1691) de Gervais de Paris, qui inspirera à Houdry le titre de son ouvrage5. En revanche, l’ampleur de l’entreprise – vingt-trois volumes de plus de cinq cents pages chacun – est inédite : à notre connaissance, aucun sermonnaire avant la Bibliothèque ne réunit un aussi grand nombre d’extraits de discours prédicatifs qui, par ailleurs, sont presque tous attribués – nous reviendrons sur cette innovation essentielle.

Revendiquant l’originalité de son recueil, qu’il a pourtant bien conscience d’inscrire dans une tradition6, Houdry réitère à diverses reprises l’exigence d’efficacité à laquelle son ouvrage entend répondre : il s’agit pour lui d’« abréger le temps et la peine de la préparation » des sermons au moyen de « ce seul Livre »7. Aussi l’interface de l’ouvrage se veut-elle claire et ergonomique : les sujets, dûment indexés à la fin de chaque volume, sont systématiquement accompagnés d’un abrégé théologique et d’une liste de lectures d’approfondissement. En outre, les brèves notes situées en marge de l’ouvrage résument les citations compilées, facilitant le repérage et les choix du lecteur-utilisateur au sein des milliers de pages que compte la Bibliothèque. Le manuel couvre ainsi toutes les étapes de l’écriture d’un sermon, de l’inventio à l’elocutio, allégeant la phase de préparation du discours – impliquant des lectures8, la recherche de citations, l’élaboration d’un plan, etc. – tout en suppléant aux défauts les plus fréquents chez les novices9.

Bien sûr, Houdry a conscience des réserves que cette méthode simplifiée pourrait susciter chez les spécialistes de l’éloquence sacrée. Il formule dans sa préface les objections qu’on pourrait opposer à son projet :

À quoi bon, m’ont dit quelques-uns, et même fort sérieusement. À quoi bon rendre la prédication si commune, en la rendant plus facile ? Combien de jeunes gens, sans science, sans acquis, sans autres talents qu’un peu de mémoire et beaucoup de hardiesse, avec ce secours monteront en chaire, et s’ingéreront dans un ministère qui demande tant de capacité, et qui coûte aux autres tant de préparation ? […] Après tout, n’est-ce pas fomenter la paresse de bien des gens, qui dans l’impatience de se produire, et de vouloir enseigner les autres, avant que d’avoir appris, s’érigeront tout d’un coup en Docteurs, en Théologiens, et en Maîtres d’une science où ils ne sont qu’à peine Disciples10 ?

On reconnaît, dans ces propos, des critiques communément dirigées contre les ouvrages dont la vocation serait de simplifier la pratique sermonnaire et d’encourager par conséquent les orateurs mal intentionnés à monter en chaire11. Houdry, d’une certaine manière, retourne l’argument : bien loin de servir aux « chatouilleurs d’oreilles » et aux « bateleurs », son ouvrage doit permettre aux prédicateurs de se consacrer à d’autres « emplois », tels que l’étude, la charité ou les bonnes œuvres. Le jésuite légitime ainsi sa méthode sur un plan moral : simplifiant la production du sermon, la Bibliothèque veut épargner aux prédicateurs le temps et l’énergie qu’ils pourraient investir dans d’autres tâches12. En ce sens, l’ouvrage se destine aussi bien aux novices qu’aux curés de province, dont la pastorale n’occupe qu’une partie des fonctions.

Choisir les prédicateurs, distinguer les « styles » : la fonction critique du recueil de sermons

Au lieu d’enseigner les préceptes traditionnels de la rhétorique, la Bibliothèque fournit une collection de « points » ou d’unités discursives directement prêtes à l’emploi13. Cet ensemble de « lieux » et d’extraits n’est cependant pas choisi au hasard : il présuppose au contraire une sélection qui découle elle-même d’un exercice critique. En effet, Houdry ne retient que des extraits qui ont « quelque chose de singulier, soit pour la pensée, soit pour l’expression, soit pour quelque caractère bien touché14 ». Comme le recueil épistolaire ou le recueil poétique, l’anthologie sermonnaire, dans le cas présent, endosse pleinement son rôle central qui consiste, par l’action de « réunir », à « élaborer et diffuser des normes15 ». En effet, autant que pour leur propension à édifier, les exemples sont choisis en fonction du « style » ou du « génie » de leur « auteur ». Ces catégories, qu’Houdry utilise à maintes reprises dans les péritextes de son ouvrage, sont intéressantes dans la mesure où elles illustrent une conception moderne du sermon, perçu comme un texte dans lequel l’originalité, la surprise, la beauté valent autant que la morale. Houdry est d’ailleurs le premier, on l’a dit, à nommer les prédicateurs cités, leur reconnaissant du même coup une identité, une écriture singulière et, plus largement, une auctorialité – au sens où M. Foucault la définit, à savoir comme un ensemble de traits, de signes et de valeurs qui distinguent une œuvre dans un ensemble de « formations discursives16 ».

Le style d’un auteur, qui démarque ses sermons de la masse des discours, varie en outre en fonction des règles et des normes de la prédication, qui évoluent d’une époque à l’autre ; évolution qu’Houdry contribue à constituer en histoire littéraire. Proposant, dans ses discours liminaires, une histoire de la prédication catholique depuis ses origines, l’auteur établit d’abord une comparaison entre les pères grecs et les prédicateurs latins – les seconds ont prêché avec « beaucoup moins d’art et de politesse17 » que les premiers –, avant de s’arrêter plus longuement sur la prédication moderne, depuis le début du xviie siècle :

Car il ne faut qu’ouvrir les sermonnaires du siècle passé, et du commencement de celui-ci, pour y voir une multitude de traits d’histoires, de citations d’auteurs profanes, de lois et de coutumes des peuples, d’observations et de remarques sur les choses naturelles […]. À cette vaine ostentation de science, a succédé une autre manière de prêcher, d’un aussi mauvais caractère, qui n’a pas moins gâté et corrompu la Chaire : c’est lorsqu’on a substitué en la place de la parole de Dieu, ces pensées fausses, qui nous sont venues des pays étrangers, et qui ont eu cours en France assez longtemps. J’entends par ces fausses pensées, ces applications qu’on faisait des paroles du Saint Esprit, sans autorité ; ces passages de l’Écriture pris dans un sens détourné, et ces expressions pleines d’emphase, tirées des auteurs, que la barbarie de leur siècle a fait parler autrement que les autres : car on tâchait de développer leurs pensées, et de trouver quelque finesse dans cette chute de mots mystérieux, qui le plus souvent ne signifient rien. On s’est enfin aperçu de ce faux brillant depuis que le bon goût nous est venu ; je veux dire depuis que l’on a cherché le solide dans les sermons […]. Ce fut par ce partage naturel qu’on commença d’abord à réformer l’ancienne manière de prêcher ; mais il arriva que pour vouloir être trop méthodique, et mettre plus d’ordre et de suite dans les sermons, on y mit de la confusion, en les coupant en tant de parties, et faisant tant de divisions et de subdivisions, qu’il eût presque autant valu qu’il n’y en eût point eu du tout. On a abandonné cette méthode prise de l’École, comme trop contrainte et trop embarrassée, qui ne donne pas lieu à l’éloquence, ni à la juste étendue que doit avoir chaque preuve en particulier, à moins de faire un discours d’une excessive longueur […]18.

L’auteur rappelle ici différents jalons de l’histoire de la prédication moderne, marquée par des tendances stylistiques changeantes19 : aux sermons humanistes pétris de citations philosophiques succède la prédication du premier tiers du xviie siècle, avec ses énigmes, ses images surprenantes et ses traits empruntés aux traditions étrangères, qu’Houdry dénonce dans la foulée. Derrière ces « pensées fausses » et « sans autorité », il faut voir une allusion nette à l’idéal oratoire des rhétoriques borroméennes20 – faisant valoir le zèle et la véhémence de l’orateur contre la citation et la régularité du sermon rhétorique –, tandis que les « expressions pleines d’emphase » et « barbares » renvoient de manière assez évidente au conceptisme espagnol, importé dans les arts de la chaire français depuis les traductions de Gracián, et largement critiqué par les écrivains et rhéteurs français de la seconde moitié du xviie siècle 21. Houdry évoque enfin le sermon « classique22 », dont les valeurs esthétiques devaient réformer l’ancienne manière de prêcher, non sans apporter à l’art de la chaire quelques dérives – l’excès de division – déjà condamnées par La Bruyère23.

Pour le jésuite, l’évolution des styles prédicatifs suivrait ainsi un mouvement d’épuration, dont l’aboutissement correspondrait au style « évangélique », expression simple et dépouillée de la Parole de Dieu, dont l’histoire de la rhétorique fixe l’apogée entre la fin du xviie et le début du xviiie siècle 24. Plus largement, Houdry fait correspondre cette évolution des styles prédicatifs à l’histoire littéraire en cours de constitution, au sein de laquelle la période louisquatorzienne représente un sommet de la littérature et des arts25 :

Pour peu de réflexion que l’on fasse sur la manière de prêcher d’aujourd’hui, on s’apercevra aisément qu’elle est différente presque en toutes choses, de celle qui était en usage au commencement du siècle passé, et qui n’est plus reconnaissable depuis environ cinquante ans. Ce qui me fait dire que si la parole de Dieu a toujours été la même, pour ce qui regarde les vérités qu’elle enseigne, et pour la fin qu’elle se propose, qui est l’instruction des peuples, et la conversion des âmes ; elle est toujours changée, quant à sa forme, et à la manière de la débiter, et qu’elle a passé par divers âges, avant que d’être venue à la perfection que nous la voyons, et où nous devons tâcher de la maintenir26.

Si Houdry mentionne des prédicateurs anciens dans son recueil, il privilégie largement les modernes, qui sont selon lui les modèles les plus propices à satisfaire les goûts du temps : « il est vrai que dans tout le reste, la prévention est toujours en faveur de l’Antiquité », mais

il en doit sans doute aller tout autrement en matière d’éloquence ; puisque nous avons une infinité de vieux sermonnaires, gens même qui ont eu la vogue, et fait du bruit en leur temps, qu’à peine daignerait-on lire maintenant […]27.

D’une certaine façon, Houdry concilie le point de vue des Anciens avec celui des Modernes, au sein d’une « querelle » ravivée au début du xviiie siècle : alors que les premiers « autorisent » le dit et le dire du discours28, les seconds doivent inspirer des formules stylistiques. Du côté de l’expression, Houdry défend notamment la supériorité des Modernes, en s’appuyant sur le traditionnel argument linguistique :

Mais à raison des sujets qui font la matière des sermons, je ne craindrai point de dire que les excellents prédicateurs de notre temps, sont encore plus propres à en former d’autres que les anciens orateurs, dont nous avons les écrits dans une langue si différente de la nôtre, et qui perdent la moitié de leur grâce et de leur force, dans la traduction que nous en faisons29.

J’ai même appris que la manière de prêcher en France ne déplaît pas aux étrangers, et que plusieurs commencent à s’en accommoder, et apprennent notre langue pour ce dessein30.

Reprenant les principaux arguments du débat sur la « supériorité » des langues, Houdry oppose les traductions fades des sermons latins ou grecs à l’authenticité et à la « force » de la prédication française, qui se caractérise par une diversité stylistique inégalée :

Qui pourrait donc empêcher de faire de même à l’égard des plus éloquents Prédicateurs de notre temps ? Car sans parler de ceux qui vivent encore, et qui ne cèdent en rien à ceux dont nous avons les Ouvrages ; on se souvient avec quelle force et quelle véhémence prêchait le Père Delingendes ; quelle était la douceur insinuante du Père Castillon ; la majesté de Monsieur Delingendes, Évêque de Sarlat, et depuis de Mâcon ; la fluidité éloquente de Monsieur le Boux, évêque de Périgueux ; les mouvements pathétiques de Monsieur Joly, évêque d’Agen ; la solidité de Monsieur Biroat, et du Père Giroust ; la politesse, et la dévotion du Père Cheminais, et les rares talents d’autres plus anciens ou contemporains de ceux-ci. Je suis persuadé que ceux qui se destinent à ce saint ministère ; trouveront dans les écrits de ces grands hommes, de quoi imiter chacun selon son goût, son génie, et son talent31.

Houdry distingue tout aussi nettement les différentes caractéristiques d’écriture des prédicateurs modernes, soulignant la « véhémence » de l’un, la « majesté » de l’autre, la « fluidité éloquente » du troisième, etc. ; autant de « styles » que les pages de la Bibliothèque viennent illustrer plus loin. Par exemple, les passages d’un Claude Lingendes ou d’un Du Jarry32, partisans de la grande éloquence, relèvent d’une rhétorique fleurie, forte d’analogies surprenantes ou poétiques, tandis que les extraits de Bourdaloue, par contraste, évoquent une prose logique, dont la force dépend de la précision de l’argumentation, de l’agencement ordonné de la période33. Un auteur comme Massillon donne quant à lui un aperçu de la prédication « évangélique », écrite dans un style simple, faisant l’économie des ornements et des citations bibliques.

Remarquons au passage qu’Houdry établit un lien étroit entre les styles et les sensibilités des prédicateurs : à en lire ses propos, un beau prêche découlerait moins d’une adéquation aux règles générales de la rhétorique qu’à l’inscription fidèle, dans le discours, d’une subjectivité. Cette revalorisation du génie, du talent et, en fin de compte, d’une singularité dans l’expression, amène d’une certaine manière l’auteur à déplacer les prédicateurs de la sphère des théologiens « déclamateurs », habitués à prononcer des discours selon des règles plus ou moins strictes, à celle du Parnasse, lieu d’émulation où règnent l’esprit, la finesse et la distinction par la lettre. Superposant la sphère savante à celle des belles-lettres, Houdry transforme plus largement la représentation du prédicateur – rhéteur engagé au service de l’Église – pour en donner l’image d’un écrivain raffiné, apprécié pour la qualité et l’originalité de son discours34. La fréquence d’apparition des auteurs dans le recueil dit d’ailleurs peut-être quelque chose des « goûts du temps » en matière de sermons : alors que des grandes stars de la chaire comme Bourdaloue, Massillon ou Fléchier reviennent sans cesse, certains noms, à l’instar de Mascaron, considéré à la fin du xviie siècle comme l’archétype du prédicateur précieux et démodé, n’apparaissent que rarement. La sélection proposée par Houdry enregistre ainsi les styles prédicatifs dans leur diversité, prise dans une perspective historique, et institutionnalise les prédicateurs exemplaires, répondant du même coup aux fonctions les plus évidentes du recueil : l’élaboration et la diffusion d’un canon35. On notera d’ailleurs, parmi les extraits cités, la récurrence d’auteurs déjà considérés de leur vivant comme des écrivains. Aux côtés des Giroust, Biroat ou Bourdaloue, on rencontre ainsi de part et d’autre des figures éminentes telles que Nicole ou La Rochefoucauld, moralistes chrétiens dont la réputation d’écrivain n’est plus à faire quand paraît la Bibliothèque. En outre, il n’est pas rare de croiser, entre deux prédicateurs, un « profane » tel que Louis-Silvestre de Sacy, auteur mondain par excellence, proche de Mme de Lambert et membre de l’Académie française36.

À l’issue de ces remarques, force est de constater que le talent et la notoriété des personnalités citées dans la Bibliothèque importent autant voire davantage que leur engagement religieux : Houdry n’hésite d’ailleurs pas à recenser des auteurs jansénistes, des mondains, voire des « sceptiques » comme La Mothe Le Vayer, même si la majorité des noms référencés sont des membres de la Compagnie de Jésus, pour la plupart oubliés aujourd’hui mais célèbres à l’époque, comme Le Boux ou Jean de Lingendes37. Bien qu’Houdry déclare faire preuve d’impartialité, estimant qu’on trouve de bons auteurs dans tous les ordres religieux et toutes les professions38, il a la ferme intention de promouvoir en priorité la prédication jésuite, à une époque où elle est souvent associée à une « rhétorique des images » dépassée39. Plus largement, on s’autorise à penser que l’ouvrage pouvait chercher à renforcer la légitimité d’une institution confrontée, au début du xviiie siècle, aux graves difficultés que l’on connaît40. Il faudrait étudier cette hypothèse dans le détail, mais il n’est pas exclu que la publication d’Houdry, sous couvert de « pédagogie de la chaire » et de « critique sermonnaire », ait valeur de geste institutionnel ou d’action politique.

Imiter pour bien prêcher : la fonction pédagogique de la Bibliothèque

Le travail de sélection opéré par Houdry prend tout son sens à la lumière de sa méthode pédagogique, qui accorde une place centrale à l’imitation. On l’a dit, un certain nombre d’auteurs et de théoriciens de la chaire avaient déjà publié, avant la Bibliothèque, des modèles de sermons tout faits. Cependant, là où l’exemple est chez la plupart des prédécesseurs l’illustration d’un savoir technique, il est, dans la Bibliothèque, à la base même de la méthode de composition préconisée par Houdry :

L’exercice y fait beaucoup, on n’en peut disconvenir, et l’on dit communément qu’un apprenti devient maître avec le temps : mais ce qui y contribue le plus sans contredit, c’est l’imitation ; puisque c’est ce qui rectifie nos idées, ce qui élève notre esprit, réforme ce qu’il y a en nous de défectueux, supplée bientôt à tout ce qui nous manque ; et enfin, ce qui nous fait faire de grands progrès en peu de temps. De manière que je suis persuadé qu’une personne avec un esprit médiocre, et beaucoup de talent, ne laisserait pas de devenir bon Orateur, s’il ne travaillait jamais que d’après d’excellents modèles41.

L’art de la chaire s’acquiert moins par les exercices d’assemblage de preuves qu’en vertu d’une lecture assidue des « sources sacrées », tels que les Pères de l’Église et les sermons des grands prédicateurs, sortes d’intermédiaires entre la Parole de Dieu et le discours de l’orateur. Citant Boileau pour définir sa vision de l’inspiration, communication géniale entre esprits éclairés42, Houdry évoque la supériorité d’une production inscrite dans l’héritage des modèles et des autorités vis-à-vis de la pure invention, opposant l’image classique des abeilles « qui volent de fleur en fleur » pour en recueillir « la cire et le miel » à celle des « araignées, qui s’épuisent pour tirer leur toile de leur propre substance, mais qui ne prennent que des mouches »43. Loin de s’en tenir à des images topiques, Houdry, dans ses discours préliminaires, applique sans ambages la théorie de l’imitation à la chaire, rapprochant, jusqu’à les confondre, production sermonnaire et création littéraire44. Pour écrire un texte de littérature ou de prédication, la marche à suivre, et surtout les écueils à éviter, sont les mêmes :

Le premier défaut se commet par excès, c’est-à-dire, en imitant si exactement le discours d’un autre, qu’on se l’approprie, en le prenant tout entier, ou la plus grande partie ; ce qui s’appelle plutôt un larcin qu’une imitation. Il y a bien des gens qui ne font nul scrupule de cette espèce de larcin, lequel pour n’être défendu, ni puni par les lois de la justice, ne laisse pas d’être honteux et condamné par les gens habiles ; et c’est assez d’en avoir été convaincu, pour être tellement décrié, qu’on ait bien de la peine à en revenir45.

S’il fera plus loin preuve d’indulgence vis-à-vis des copistes qui, « accablés d’une multitude d’autres occupations, n’ont pas le loisir de composer des sermons46 », Houdry condamne fermement le plagiat47. En copiant mot à mot ce que les autres ont dit, le prédicateur non seulement usurperait sa fonction et ses mérites – un bon sermon suppose de l’étude et du travail – mais il risquerait de produire en outre un sermon « irrégulier » ou « monstrueux », car « ce qui est naturel aux uns est forcé dans ceux qui les imitent, par une affectation qui a toujours quelque chose de ridicule48 ». Le plagiat, « larcin » teinté de maladresse, est ainsi rapproché de la « mauvaise copie » :

J’en ai connu quelques-uns, à qui une imitation forcée a fait perdre entièrement ce qu’ils avaient de bon, et qui eussent réussi s’ils l’eussent cultivé ; et d’autres qui, pour avoir voulu être pathétiques et tonnants en Chaire, ont fait comme la grenouille de la fable, qui crève à force de s’enfler, pour imiter le mugissement du taureau ; et d’autres enfin, qui pour avoir voulu imiter quelques prédicateurs qui avaient la vogue, ont dégénéré en une affectation ridicule, laquelle a tout gâté49.

Pour ne pas « s’enfler de toutes les sources », à la manière de la grenouille qui veut égaler le bœuf, il revient au prédicateur de connaître sa sensibilité et de choisir le prédicateur qui lui conviendra le mieux, « pour l’étudier, et pour faire son premier soin de l’imiter, et de le suivre, pour ainsi dire, pas à pas »50. Ainsi, une plume sèche et vive ne s’inspirera pas du même modèle que le prédicateur qui affectionne les longues phrases ampoulées du style périodique. La fécondité de l’imitation tient à la connivence entre l’ingenium de l’imitateur et l’esprit du modèle. C’est en vertu de cette connivence, de cette réciprocité, que le prédicateur débutant pourra aiguiser son style et, un jour, dépasser le maître. Houdry, sans surprise, associe étroitement l’imitation à l’émulation, qui suppose reprise et réinterprétation ; récupération et création d’un sens nouveau51. Ce principe de sublimation des modèles est d’ailleurs, selon Houdry, ce qui fait la marque des bons prédicateurs, capables d’allier pensées d’autrui et « génie personnel » :

Je dirai que la meilleure, ou plutôt la véritable manière d’imiter, est celle que les plus excellents orateurs ont mise en pratique, qui est de s’efforcer d’égaler, et même de surpasser ceux qu’on fait gloire d’imiter, du moins dans les endroits où cette imitation est plus visible, en mettant la pensée d’un autre dans un plus beau jour, et lui donnant un nouveau degré de perfection qu’elle n’a pas dans l’ouvrage de celui qui en est le premier auteur52.

Car enfin les Prédicateurs habiles et consommés dans cet exercice, s’y distinguent toujours assez, et s’ils se servent de quelque trait, ou de quelques pensées qu’ils empruntent des ouvrages d’autrui, l’application qu’ils en font, le tour qu’ils leur donnent, et le lieu où ils les placent, marquent assez qu’un excellent Ouvrier donne toujours de la perfection à la matière sur laquelle il travaille. Ajoutez que, quoi que ce Recueil puisse être utile à tous les Prédicateurs ; il est néanmoins particulièrement fait pour ceux qui n’ont pas assez d’étude, ni d’acquis pour se passer de secours53.

En un sens, l’imitation est reprise et affranchissement, ressemblance et dissemblance vis-à-vis du texte-source. Comme la littérature, la composition des sermons procède d’une actualisation ou d’une « transposition54 » des modèles… Dans le prisme de l’imitation, la Bibliothèque valorise ainsi une nouvelle fois la subjectivité et la « créativité » du prédicateur : pour Houdry, l’ingenium de l’orateur et sa capacité à bien écrire comptent tout autant que la profondeur morale de son discours. À l’inverse, les traités d’éloquence sacrée plus anciens n’accordent généralement à l’art d’écrire qu’une importance secondaire, coulant l’originalité ou le style individuel dans les « styles » communs de la rhétorique.

Estompant la hiérarchie entre morale et écriture ; entre persuasion et fonction poétique, la Bibliothèque des prédicateurs illustre ainsi le progressif basculement du sermon dans un régime de littérarité. Le matériel rhétorique à réinvestir ou à imiter – citations, passages, arguments –, s’intègre dans une véritable histoire littéraire de la prédication, qui tient compte de l’évolution historique des styles prédicatifs et des spécificités de chaque auteur. L’ouvrage d’Houdry prend acte, en son temps, de l’hybridation du sermon, dont la production emprunte aussi bien aux règles de la rhétorique qu’à des critères littéraires. S’il concerne exclusivement la production du discours et non sa réception – les jugements qu’auraient pu émettre les auditeurs sur tel ou tel prédicateur n’étant pas rapportés –, il participe néanmoins pleinement à la constitution d’une « littérature prédicative », que C. Meli définit comme « le lieu et la tentative d’une autonomisation de l’écrit vis-à-vis de l’événement, [situé] en-deçà de l’effet esthétique qu’il pourrait produire sur son lecteur »55.

De fait, la Bibliothèque des prédicateurs légitime, à l’aube du xviiie siècle, une herméneutique proprement littéraire du sermon, dont se réclameront nombre de lecteurs et spécialistes modernes, moins attentifs à la dimension idéologique du discours qu’à sa résonance poétique ou stylistique.