O Lear, Lear, Lear!

[striking his head] Beat at this gate let thy folly in

And thy dear judgment out. […]

(Shakespeare I.4, 262‑264)

Contextualiser

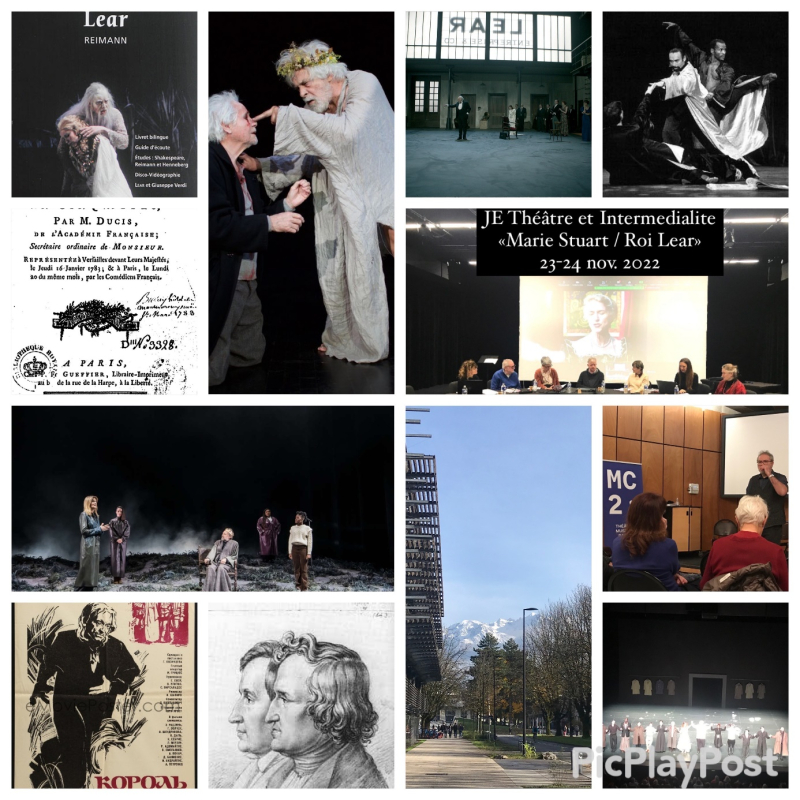

La venue du Roi Lear dirigé par Georges Lavaudant à la Maison de la Culture de Grenoble (MC2) en novembre 2022 a offert à la communauté de chercheuses et de chercheurs en lettres, art et anglais, l’opportunité de réfléchir à cette œuvre magistrale et à ses diverses facettes dans l’espace culturel contemporain.

Écrit entre 1603 et 1606 par William Shakespeare, Le Roi Lear n’a cessé de susciter l’intérêt des grands metteurs en scène des xxe et xxie siècles : Giorgio Strelher, Daniel Mesguich, Declan Donnellan, André Engel, Thomas Ostermeier, Olivier Py, Stéphane Braunschweig, Thomas Jolly, Gregory Doran, Deborah Warner et bien d’autres l’ont mis en scène tour à tour, en France et ailleurs. Mais d’autres domaines artistiques ou littéraires s’en sont également emparés : les romanciers et les poètes (A Thousand Acres de Jane Smiley ; Sur la dernière Lande de Claude Esteban ; Lear d’Edward Bond ; The Gods Weep de Dennis Kelly ; Dunbar d’Edward St Aubyn), les concepteurs de jeux vidéo et les éditeurs (« Assassins Creed Valhalla » ; les collections Folio classique et classiques Larousse ; Macaw Books ; Shakespeare Can Be Fun ; Manga Shakespeare), les cinéastes (Laurence Olivier, Akira Kurosawa, Peter Brook, Orson Welles), les compositeurs (Claude Debussy, Dimitri Chostakovitch, Aribert Reimann), les peintres (Edwin Austin Abbey, Gérard Dubois, John Singleton Copley, John Rogers Herbert, Ford Madox Brown), les danseurs (par exemple le récent Lear Kathakali chorégraphié par Keezhpadam K. Nair et Kalamandalam P. Nair au Théâtre des Abbesses à Paris) et les philosophes (Nietzsche, Gilles Deleuze, Botho Strauss) entre autres intellectuels de notre temps.

Sous ces formes différentes, l’histoire du Roi Lear s’est inévitablement transformée. Les particularités stylistiques du script, du scénario ou de la partition mettent en lumière certains aspects de l’intrigue tandis que d’autres sont relégués au second plan voire omis. Les choix esthétiques du peintre, du chorégraphe ou du scénographe eux aussi orientent le regard de l’observateur et modifient la perspective de l’œuvre. Quels sont ces autres récits ou démarches narratives et quelle mémoire de l’œuvre veulent‑ils transmettre ou transformer ? Comment ces expressions artistiques se superposent‑elles ou dialoguent‑elles à l’intérieur de l’œuvre (intermédialité) et à l’extérieur (pluri-médialité) de celle‑ci ? Quels liens établissent‑elles avec le public, qu’il soit auditeur, observateur ou lecteur ? Parviennent‑elles effectivement à toucher toutes les générations, toutes les sensibilités, en province comme en ville ? Quelles traces laissent‑elles dans l’Histoire, celle de notre temps ?

Afin de croiser nos réponses à ces questions, une journée d’étude organisée par les Universités Grenoble-Alpes et Paris 8, représentée par Marie Nadia Karsky qui co‑édite également ce volume, a été donnée à la Maison de la Création et de l’Innovation (Campus Saint-Martin-d’Hères) le 24 novembre 2022. Elle a offert une réflexion transversale et pluridisciplinaire, comprenant les domaines des lettres, des langues et des arts sous toutes ses formes (théâtre, cinéma, danse, traduction, histoire, photographie, peinture, musique, arts plastiques pour ne citer que quelques domaines). Souhaitant questionner Le Roi Lear comme œuvre interculturelle, pluri- et inter-médiale et présenter le milieu universitaire comme vecteur et interprète privilégié d’une parole artistique, la journée s’est poursuivie dans les locaux du théâtre de la MC2 afin de rencontrer le traducteur du Roi Lear, Daniel Loayza qui accompagne depuis des années le travail dramaturgique du metteur en scène Georges Lavaudant. L’ensemble des participants a ensuite pu assister à la représentation de la pièce avec, dans le rôle éponyme, Jacques Weber.

Sans le soutien des partenaires universitaires (conseil scientifique, commission culture, laboratoires ILCEA4, Litt&Arts et TransCrit, la société savante Radac) et de la MC2, cette manifestation n’aurait pas été possible. Nous les remercions chaleureusement ainsi que les étudiantes et jeunes collègues — Charlène Cruxent (ATER), Chloé Giroud (doctorante) et Lisa Chauvinc (Master 1) — qui ont apporté leur contribution dynamique durant les préparatifs (création d’un site Internet, affiches, programmes) et lors des événements.

Poster « Retour sur images, Lear inter- et pluri-médial » (24 nov. 2022).

© Delphine Edy

Il aurait été dommage de ne pas laisser une trace de ces rencontres riches en découvertes. Aussi, le volume 27 de Représentations dans le monde anglophone est‑il une façon de les restituer en partie, certaines étant venues s’incorporer au programme en aval, d’autres n’ayant pu être restituées, soit pour des questions de droit à l’image — c’est le cas de la communication d’Elena Galtsova, « Le Roi Lear dans des éditions russes illustrées » —, soit parce que les archives vivantes nécessitent parfois davantage de temps afin d’être exhaustivement mises en mots. Sur ce dernier point, nous renvoyons donc le lecteur aux références bibliographiques en fin d’introduction concernant la mise en scène de Georges Lavaudant ainsi que la préface de la traduction du Roi Lear par Daniel Loayza.

Conceptualiser

Avant de présenter les contributions qui constituent ce volume, rappelons néanmoins ce que le concept d’intermédialité implique, notamment à l’égard du répertoire théâtral. Dans son récent ouvrage, OuterSpeares: Shakespeare, Intermedia and the Limits of Adaptation, Daniel Fischlin précise :

The word intermedia […] characterizes “artistic phenomena that appear either to fall between established categories or to fuse their criteria” (in Eric Vos: 1997, 325). Whether through being “between” media practices or synthesizing them, international creation generates new forms or syncretic representation (3).

L’intermédialité engage donc différents mouvements, l’un à l’intérieur d’une œuvre donnée, l’autre à l’extérieur, c’est-à-dire en mettant en rapport les œuvres entre elles. Dans les études littéraires, ce terme est venu nourrir la réflexion de façon croissante. Les Cahiers de la SFSIC y ont récemment consacré un numéro : en introduction, Brigitte Chaplain y propose une synthèse définitoire de ses principes majeurs, citant Jurgen E. Müller, Remy Besson, Éric Méchoulan entre autres. Elle précise ainsi que « la notion d’intermédialité […] désigne les interactions et interférences entre les matérialités de plusieurs médias, leurs effets et leurs fonctions sociales » (Chaplain 2020, § 5). Selon Rémy Besson, ajoute‑t‑elle, « si un média est pris comme une production culturelle, l’intermédialité peut être analysée d’un point de vue synchronique et doit prendre en compte la co‑présence des médias tandis que d’un point de vue diachronique, c’est le transfert d’un média à l’autre qui doit être analysé » (ibid. ; nous soulignons). Dans la perception développée par Éric Méchoulan, l’intermédialité est davantage « une méthode d’analyse de toutes nos formes de communication, c’est-à-dire de toutes nos expériences comme la science des relations » (2017). Pour citer un exemple s’appuyant sur l’œuvre de Shakespeare, on pourra se référer à l’étude de Marie-Christine Lesage laquelle se réfère à Elseneur, solo créé par Robert Lepage en 1997 à partir de La Tragédie d’Hamlet et qui met en place un jeu d’écrans assumant différentes fonctions. Parmi celles‑ci se trouvent :

[…] celles de dédoubler l’image de l’acteur […], de créer des effets spectraux de présence […], d’inventer des espaces immatériels de jeu, […]. Tous ces effets d’images, chez Lepage, tendent à créer une scène multidimensionnelle […] (144)

Dans le développement de cet exemple décrit par Marie-Christine Lesage et auquel nous invitons le lecteur à se référer, on perçoit clairement qu’une conjonction de média a été mise en œuvre afin de révéler des aspects inédits de la pièce. Il s’agit ici d’une adaptation se superposant à l’œuvre-source pour en proposer une nouvelle lecture.

À l’instar de ces définitions nuancées, l’approche que nous proposons dans ce volume est plurielle. Elle considère la notion d’intermédialité comme palimpseste qui induit le recours à plusieurs media afin d’exprimer le sens de King Lear, et comme processus par lequel l’usage d’un medium artistique unique revisite et remplace la pièce de théâtre initiale. Les approches théoriques des différents contributeurs de ce volume sont donc elles aussi multiples, incluant les performance studies, la musicologie, les arts cinématographiques entre autres, de même qu’elles entrent dans le champ de domaines aussi variés que les Études germaniques, anglophones ou comparées.

Présenter

La première partie, « Lear théâtral », se consacre à la mise en scène et se décline en trois chapitres : « Première version de King Lear à la française : Le roi Léar de Jean-François Ducis (1783) » par Isabelle Schwartz-Gastine, puis « Le Roi Lear entre à la Comédie-Française en trompette » par Delphine Edy, et enfin « Le Roi Lear comme objet de médiation culturelle : une pièce accessible ? » par Méline Dumot. Ces trois analyses se penchent sur les modalités de mise en espace et de jeu lorsque la pièce est adaptée pour la scène. Les autrices y questionnent les choix des metteurs en scène : au xviiie siècle en France, Ducis est le premier grand dramaturge à s’emparer de Shakespeare et lorsqu’il réécrit la pièce en alexandrins en 1783, il l’adapte au goût et aux principes de son époque, songeant ainsi qu’il « améliorera » l’original. L’étude qui lui est consacrée montre l’importance des sources utilisées par Ducis et son désir d’offrir à ses spectateurs une version de l’œuvre conforme à leurs attentes.

À l’inverse, la version qu’en propose Thomas Ostermeier à la Comédie-Française près de 240 ans après bouscule les a priori. Delphine Edy, qui a rédigé une monographie au sujet du travail de l’artiste allemand1 féru de Shakespeare, expose la façon dont la folie chez Shakespeare, démultipliée de manière kaléidoscopique sur le plateau, est exprimée dans la traduction d’Olivier Cadiot et la scénographie d’Ostermeier. « L’épaisseur plurimédiale qui se crée dans l’actualisation scénique (en combinant nouvelle traduction, adaptation, ajout de la vidéo, et musique live) ne fait […] que souligner l’intermédialité initiale à l’œuvre », écrit‑elle. Dans cette contribution sont alors analysés les enjeux de la nouvelle traduction ainsi que les choix dramaturgiques et scéniques afin d’interroger la place de cette réappropriation de la tragédie shakespearienne dans l’histoire interculturelle des mises en scène contemporaines.

La troisième étude dédiée à la mise en scène théâtrale est celle de Méline Dumot, qui se penche sur deux adaptations : King Lear (approximately), par le théâtre du Sycomore de Tournon-sur-Rhône (Ardèche) et One Shot Shakespeare: King Lear! montée en quatre jours par Irina Brook dans le théâtre élisabéthain du château d’Hardelot (Nord-Pas-de-Calais). Les techniques employées et la durée très courte de ces propositions esthétiques (40 minutes pour One Shot) invitent à réfléchir à la rencontre entre publics et acteurs dans une dynamique de médiation culturelle. L’autrice explore les effets du passage du texte à la scène par le biais de la réécriture et de la traduction ainsi que la mise en espace impliquant la participation des spectateurs.

Un entracte intitulé « Entre-deux Lear » sert d’articulation entre la première et la seconde partie de ce volume. La notion d’intermédialité considérée dans son acceptation synchronique (co‑présence des médias, fusion et synthèse de plusieurs expressions artistiques) telle que décrite par Chaplain ou Fischlin (voir supra) est au cœur du propos. Elle est remarquablement exposée dans la contribution de Sandrine Siméon : « Le Roi Lear de Shakespeare, André Engel et Don Kent : Film-théâtre et intermédialité ». Dans cette présentation qui avait conclu la journée d’études, Sandrine Siméon revient sur le concept d’intermédialité après cependant s’être penchée sur la notion de « film-théâtre » par le prisme de l’adaptation d’André Engel aux Ateliers Berthier en France (création de 2006). Cette étude offre également l’analyse de moments du film de Don Kent en guise d’illustration pour souligner les différents niveaux d’interaction entre la rhétorique filmique et le dispositif scénique.

La seconde partie de ce volume, « Lear musical », contient trois contributions sur l’adaptation de King Lear avec musique et chorégraphie. Les deux premières sont dédiées aux versions opératiques. En préambule de son article intitulé « Lyric Lear », Patrick Issert note : « Jamais un opéra adapté du Roi Lear n’était parvenu à transcrire efficacement sur la scène lyrique cette pièce de Shakespeare. En créant leur Lear en 1978, le compositeur allemand Aribert Reimann et le librettiste Claus H. Henneberg ont réussi ce tour de force. » Il attache donc une attention particulière à la manière dont le couple allemand a abordé quatre grandes questions de structuration : la longueur totale de l’œuvre qui a nécessité des coupes à opérer dans le texte original ; la manière dont Reimann et Henneberg ont traité la nature complexe et polymorphe des personnages de Shakespeare ; l’énonciation sur la scène lyrique et ses spécificités en matière d’action ; enfin, l’opéra étant un art global, la nature du livret en tant que drame mis en musique ou drame écrit pour la musique.

D’une autre manière bien que sur la même œuvre, Julian Lembke adresse ses interrogations dans « “Rien ne sortira de rien.” – Le livret de Lear d’Aribert Reimann ». Afin d’évoquer la transformation d’un texte dramatique de Shakespeare en projet lyrique à l’exemple du Roi Lear, l’article se fonde sur trois axes principaux : le contexte artistique et politique du projet (ou « pré‑histoire »), le choix de la version traduite du Roi Lear, enfin, l’analyse du livret, tenant compte des différents états entre ébauche et forme finale. Cette étude est nourrie d’archives importantes : les esquisses et manuscrits de Lear, les textes consacrés à la conception du livret par Claus H. Henneberg ainsi que les entretiens avec Aribert Reimann, menés par l’auteur lui‑même.

La troisième contribution de cette deuxième partie est signée Claudie Servian : « Mise en danse de King Lear, des techniques au service du sens ». Elle y livre les détails de l’adaptation chorégraphique composée par Maurice Béjart au début des années 1990. Créée le 17 juin 1994 à Lausanne sous le titre King Lear-Prospero, la première mondiale a lieu à Montpellier le 4 juillet suivant et mêle danse et jeu de danseur. « La danse, écrit l’autrice, […] permet [à Béjart] d’arracher King Lear à Shakespeare et de se l’approprier pour valoriser des sentiments et des thèmes universels. » Béjart, comme ses contemporains chorégraphes et danseurs, se pose la question du « comment signifier ? » et du « comment mettre en danse ? » le récit d’une œuvre théâtrale. Techniquement, il fait le choix d’allier la chorégraphie « littérale » du récit de King Lear à sa « décomposition » pour le rendre le plus expressif et significatif possible.

Saluer

Les coéditrices de ce volume tiennent à remercier l’ensemble des contributeurs dont l’application à rendre compte de leur recherche dans un cadre relativement court relevait en partie de la gageure. Nous sommes heureuses en outre que ce numéro inaugure la revue Représentations dans le monde anglophone dans son nouvel écrin au sein des collections UGA Éditions. Claire Maniez, rédactrice en chef de la revue, signe le travail rigoureux et précis de mise en ligne sous Prairial, ce dont nous la remercions profondément.